| 日本战国时代有多穷,为了吃上一口白米饭连命都不要,同时期明朝生活品质好太多 | 您所在的位置:网站首页 › 日本战国时期动漫 › 日本战国时代有多穷,为了吃上一口白米饭连命都不要,同时期明朝生活品质好太多 |

日本战国时代有多穷,为了吃上一口白米饭连命都不要,同时期明朝生活品质好太多

|

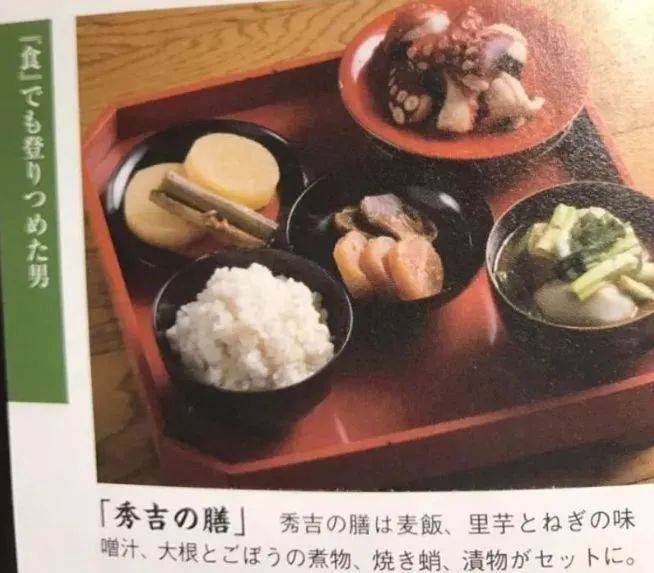

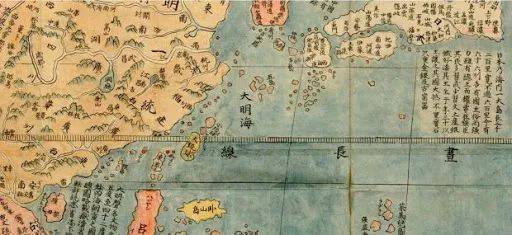

贫穷的农民们靠着顿顿有大米饭吃的条件,果然招来了七名武功高强武士。这七名武士声称他们是为除恶扬善而来,所以并不计报酬。其实他们确实被吃大米饭的条件打动了,因为那时的日本能吃饱已经很不容易了,何况是顿顿大米饭呢,这种诱惑很难抵御。 然而,当武士们发现村民们将大米都给他们吃,自己吃的却是小米饭和野菜时,感到于心不忍,于是便将自己得到的大米饭都给了村里的老幼妇孺吃。最后这七名武士为了保卫大米与强盗英勇战斗,都牺牲了。 这个故事说明大米在日本古代是何等珍贵的,人们为了得到大米可以不惜代价地去拼命。都说人为财死鸟为食亡,可古代的日本人是可以为了一口大米饭而亡的。 日本的战国时期,由于受战争破坏,农业产出更少,要吃饱愈加困难,连有钱人吃饭也很节俭。当时普通百姓每顿饭只有小米搭配两块腌萝卜。就是大名的饭食也只是大米饭、两指宽小鱼一条、腌萝卜一小碟、白水煮野菜一盅、酱汤一小碗。

北条氏康的晚饭就一条咸鱼两块腌萝卜就觉得很幸福 战国时期,普通士兵们吃的都是些麦、粟、稗、芋等粗粮;武士们的伙食要好些,他们可以吃由糙米和蔬菜一起煮出来的菜饭,有时能够吃到白米;最奢华的饭菜是由白米、蔬菜、鱼、贝、鸡肉等做成的,但也只有领主或高级武士偶尔才能吃到。 为了便于携带,节约进餐时间,因此武士们在行军时普遍是以茶泡饭或饭团为主食的。

茶泡饭的大致做法,就是把米饭烧熟放凉,吃的时候用热茶冲下去,再加一点盐,并佐以梅干、海苔等配料。有些富裕的武士,在吃茶泡饭时还会加上一些鱼肉来佐餐。泡饭所用的茶一般是绿茶,压紧之后切成条状,和饭一起冲泡。织田信长在桶狭间决战前,先跳了一支村敦舞,然后吟诵了著名的诗句,"人生五十年,如梦也如幻。有生方有死,壮士何所憾",最后又喝了一碗茶泡饭就出战了。可见连织田信长这种立志"布武天下"的超级大名,在大战前也只是用一碗泡饭充饥。

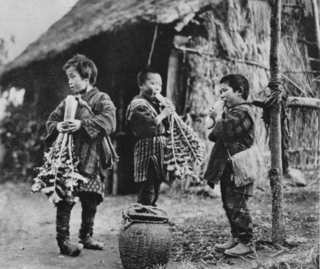

韭菜雑炊,石田三成被捕杀头前最后吃的饭,断头饭也就这样了,我们起码还有鸡腿。 日本国土狭小,脚下地震不断,四周白浪滔天,物产十分贫乏。由于耕地不足,土地贫瘠,粮食产量很低,但人口却不少,所以日本一直缺少食物。日本人一般只吃早饭和午饭,早上到下午要干活,所以一定要吃饭维持体力,晚上是休息时间,而且那时候人们也没什么夜生活,只要早早睡觉肚子就不饿了,如此便能省下一顿饭的粮食。这样的习惯不光农民在遵守,上至天皇下至武士,几乎是不成文的规矩。 战国时代,战事频仍,青壮劳力都去打仗了,农田无人耕作,粮食收成就更少了。日本虽然是个水稻生产国,几乎全国的农田都在种植水稻,可是因为大米产量很低,而军队又需要大量军粮,所以大米就成了各地大名们征收的主要战略物资。农民辛苦劳作一年,收下来的大米几乎全都要作为年贡送进领主的城堡,自己只能吃小米饭,啃萝卜吃野菜。有的农民甚至一辈子都没尝过自己种的大米是什么味道,大米对一般百姓来讲,是真正的奢侈品。

秀吉在做农民的时候,直接跑到田里拔了根萝卜就很开心的嚼起来 伊达政宗曾对身边的伊达成实和鬼庭纲元说过: “有朝一日天下太平了,我要吃红豆饭、芋头萝卜炖肉汤(芋子汁)和新鲜的沙丁鱼!”

仙台的小学还原的伊达政宗想吃的套餐 说完了主食,我们再来说说肉。 自从圣德太子(公元6世纪)从中国引入了佛教后,到孝德天皇时,搞了大化革新,索性将佛教定为国教。根据佛法,吃什么变什么,吃猪肉会变成猪,总之吃肉会堕入畜生道。后来盛行的神道教也认为吃四条腿动物的肉不仅是一种污秽行为,更是一种罪恶。织田信长因为痛恨比睿寺的僧人支持他的敌人,就放火烧了比睿山,还杀了三千多人,其中一项罪名就是吃肉。

到公元 8世纪时,笃信佛教的嵯峨天皇首发"肉食禁令",此后历任天皇又多次下诏禁止吃肉,在一道道禁令之下,日本贵族们都远离了肉食,养成了食素的习惯。 (Jean Crasset) 的《日本西教史》中称日本人如同西洋人忌讳马肉一样,对牛、家猪、羊的肉几乎不吃,牛奶也不喝。只吃猎获的动物的肉,而不吃家畜肉。 传教士(路易斯・弗罗伊斯)的《日欧文化比较》中写到,欧洲人喜欢牝鸡、鹌鹑、派等,而日本人喜欢野狗、鹤、猴子、猫、生的海藻等食物。欧洲人不吃狗肉,但喜欢牛肉。而日本人不吃牛肉,而作为家庭药膻,狗肉司空见惯。

另一位传教士(弗郎西斯科・萨维耶)向信徒们推广牛肉。弘治3年(公元1557年)的复活节,买了一头牛款待信徒们。 战国末期,阿波等商业捕鲸开始。阿波的三好氏的据点腾瑞城的馆迹地出土了许多牛、马、猪、猫、犬、鸡以及鲸的骨头。不仅仅用于食用,也常作为鹰等等宠物的饲料。可以分析出,这时期,肉类应该在市场上大量流通。 德岛县蓝住町教育委员会专门研究了当时的饮食,并重现了「三好义兴」在京都款待将军时的本膳料理。那时使用食材有「鶉」(鹌鹑)、「軍鶏」(斗鸡)、「鮭」、「鯨」等。 但不能说京都已经开放兽肉食材了,比如,「丰臣秀吉」在「聚乐第」招待「后阳成天皇」的时候就没有兽肉菜单。特别是牛、马的肉食,在当时还是绝对禁止的。

说完肉再说说菜 在粮食严重不足的日本,让他们勉强能吃饱肚子的东西,就是萝卜。 萝卜刚被引进日本时只能长到指头粗细,后来经过日本农民的辛勤培育,萝卜终于长成了胳膊粗细。萝卜营养丰富又易于生长,很快就成了农民的主要食物。萝卜还受到贵族的青睐,被摆上了他们的餐桌,厨师们也想出了不少料理萝卜的花样,后来几乎到了无萝卜不成宴的地步。

信长公的最爱:腌萝卜 因为不能吃肉,所以有钱人只能在鱼和贝类上想办法,这是他们能吃到的最奢侈的食品。虽然日本是岛国,海产丰富,但无论贵族还是武士,都不会放开了任意吃海鲜。他们正餐的荤菜一般只会有一条小鱼,或者几片腌渍的贝类。而且鱼和贝类基本上不会同时出现,一餐的荤菜只能出现一种。这与日本人严守禅宗"不妄食"的戒喻有关,他们鄙视贪吃者。当然日本古代也没有丰富的食物供人们饕餮,所以也只能遵守这一戒喻并以此为荣。

直接拔了出来嚼,补充各种维生素 在中国,公务餐的标准是四菜一汤,自古以来就是如此。但日本古代,即使是豪华宴会,也是三菜一汤,织田信长第一次会见今川义元的宴会,就是三菜一汤。 日本贵族始终维持着一荤两素一碗汤的饮食规格,即便是几百年后统一天下的德川家康将军,一顿饭也只会吃一道荤菜。 德川家康饮食很节俭,连鱼都很少吃,每天就吃些腌萝卜就米饭。有一次他听到几个侍女在抱怨说:"现在的伙食实在是太不象话了,小菜只有腌萝卜。" 素以待人温和著称的德川家康微笑着说:"好吧,既然你们不爱吃,那就不要吃了。"从此以后,侍女们作为小菜的腌萝卜就被撤销了,侍女们只能干吃白米饭。 舌尖上的大明朝 大明王朝一桩曾惹来"国际影响"的话题,正是"吃什么"。

比如在十六至十七世纪,诸多欧洲传教士的笔记里,明朝百姓"吃什么"的话题,就把多少欧洲读者看得流口水:葡萄牙人克鲁士的《中国志》形容明朝老百姓"极好吃喝",除了大米小麦之类的主食以及蔬菜外,还有丰富多彩的肉食,包括猪肉牛肉以及大量水产。城市里到处都有摊贩,随处可以买到食物,所以"中国人是大食客"。 西班牙人拉达的作品《记大明的中国事情》里,明代福建沿海的老百姓,肉食也很多样,不但有烧肉熏鸡咸肉等各种常见肉食,还有鸽子和斑鸠,做法也有好多种,精细的记录,看得多少欧洲人流口水。

而在"中国通"利玛窦笔下的《利玛窦中国札记》里,当时的明朝南方土地肥沃,生产高度发达,所以"人们都很爱好吃喝声色之乐"。对于普通老百姓来说,米麦鱼肉水果的价格都很便宜,特别是大米的种植与生产,简直"远比欧洲富裕得多"。 那么真实的大明百姓饮食,真有这些外国人写得那样?对照下历史背景就知道,这些外国人记录的明代生活,主要集中在明代嘉靖至万历年间的东南沿海地区。倘若参考中国史料的话,陈舜系《乱离见闻录》里回忆,万历年间的广东地区,斗米只要二十钱,一斤肉不过六七钱,一斤鱼一二钱。确实像利玛窦说的那样"价格便宜"。所以普通老百姓生活也"百般平易",吃得很丰富。 那是不是在明朝所有时代,各个地区的普通百姓,都能如这些外国人记录的那样,能"爱好吃喝"甚至"做大食客"? 明朝弘治年间的《温州府志》记载,当时温州的普通农民,每年春分起开始劳作,到冬初收割了晚稻,才算稍有农闲。家中的女人却还闲不下来,贫民家即使六七十岁的老妪,也要替人纺织挣钱。就这样辛苦,每天一日三餐,早晚两顿都是喝粥,中午才吃得上干饭。下饭的菜肴,也基本是水产品居多。同时代的《嘉兴府志》,描述的农家生活也差不多,不过端阳节时,大家可以凑钱喝酒,名曰"赛乐会",小小奢侈一把。 当然,这样的生活,也是建立在风调雨顺的前提下。也由此可见,即使老天爷照应,农民的生活,依然是几多辛苦在其中。 而比起农家饮食来,城市平民的饮食,则相对丰富一些。《明朝的居家必用食类》全集里统计,明代"一线城市"的普通百姓饮食,包括了"槽鱼""腊肉""风鸡""酸笋""泡白菜""腌萝卜"等各种食物。比起当时奢靡成风,号称"食不厌精"的士大夫饮食,着实简陋得多。 就以北京老百姓的"吃菜"来说,到了缺菜的冬季,当时北京的官宦人家,家里都有自己的火炕温室,哪怕外面天寒地冻,都能优哉游哉种菜。甚至还能吃到鲜嫩的黄瓜。普通老百姓家呢?只能吃自家地窖储藏的大白菜,或是腌制的咸菜。有钱没钱,就看能不能吃口新鲜菜。

不过,明朝老百姓的饮食种类,比起之前历代来,那也是丰富得多。不同地区的食材甚至蔬菜,都常见在异地流通。《如梦录》记载,在明代的开封,就有许多售卖"希奇"蔬菜的店铺,不止有南方来的"干菜",甚至也有一些新鲜的蔬菜,价格也不贵。 而明朝人谢肇淛的《五杂俎》里的记载,更生动见证了明朝人的"餐饮消费":当谢肇淛二十岁那年(1587)来到北京时,想在京城买点肉食,却也就只能买到鸡鸭牛羊,买条鱼简直是万分困难。但到了谢肇淛四十岁(1607)时,北京的集市上,却充斥着大量的银鱼甲鱼螃蟹等南方特产,价格竟还比江南便宜得多。普通的北京市民家庭,有俩闲钱都能打打牙祭。明代的商品经济发展,乃至"资本主义"萌芽,几样食材就已缩影。 但别看明朝普通百姓日常饮食"简陋",明朝老百姓特别是城镇百姓,"做大食客"的热情,确实如利玛窦形容得那样高。从十六世纪中叶起,明代城市奢靡之风大起,餐饮消费也不能"免俗"。比如江南民间普通家庭,办宴席都常用"簇盘",桌上食物能堆到一丈高,不止有肉食蔬菜,还有各类珍奇果品糖果,甚至还有斑鸠马奶等珍奇。以至于"一会之费,常耗数月之食"。办顿大餐,几个月生活费没了。

这越演越烈的奢靡风气,也让餐饮行业在明朝,变得十分有前途。万历年间官至内阁大学士的申时行,就在笔记里感叹说".今都城如卖酱、屠沽有千万之资"。也就是从事屠宰甚至盐酱的小商人,都有上千万资产,比他这个"阁老"还肥。 综合以上的分析,对比日本战国时期和中国明朝的饮食,由于国土面积的局限,中国的饮食情况还是比日本好出几个档次的。最简单的例子,日本有名的战国武将根据史料与现在单位与古代单位换算后,身高:德川家康156cm、织田信长166cm、丰臣秀吉140cm、石田三成156cm、真田幸村163cm、武田信玄162cm、上杉谦信156cm、伊达政宗159.4cm、池田辉政130cm、山县昌景130cm、德川纲吉124cm……身高就是一个衡量地区或者民族的营养情况的重要指标吧。

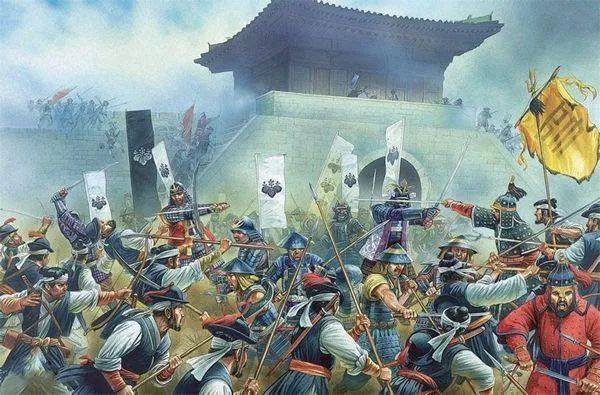

所以在丰臣秀吉统一了日本后发动了侵朝战争,明朝跟日本打了起来,一群彪悍的关宁铁骑由李如松带领深入朝鲜还打了一场碧蹄馆战役,4000 VS 30000,那时候的战力还是跟身高马壮直接挂钩,但日本兵在战斗中表现的悍勇不畏死也是给人留下深刻印象。 结语: 风水是轮流转的,你看以前战国时代的日本穷,不代表后来的日本穷。

武士的菜单 剧照 到了江户时代,社会稳定,有些人因为吃精米都得了脚气病。

改革开放前我们穷得连萝卜都没得吃,现在也开始阔起来。 以后论食之精细,还是得看大天朝啊。

资料来源:网络 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】