| 生成扩散模型漫谈:一般框架之SDE篇 | 您所在的位置:网站首页 › 文章的生成过程一般可以在哪看见呢英语 › 生成扩散模型漫谈:一般框架之SDE篇 |

生成扩散模型漫谈:一般框架之SDE篇

|

©PaperWeekly 原创 · 作者 | 苏剑林 单位 | 追一科技 研究方向 | NLP、神经网络 在写生成扩散模型的第一篇文章时,就有读者在评论区推荐了宋飏博士的论文《Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations》[1],可以说该论文构建了一个相当一般化的生成扩散模型理论框架,将 DDPM、SDE、ODE 等诸多结果联系了起来。诚然,这是一篇好论文,但并不是一篇适合初学者的论文,里边直接用到了随机微分方程(SDE)、Fokker-Planck 方程、得分匹配等大量结果,上手难度还是颇大的。 不过,在经过了前四篇文章的积累后,现在我们可以尝试去学习一下这篇论文了。在接下来的文章中,笔者将尝试从尽可能少的理论基础出发,尽量复现原论文中的推导结果。

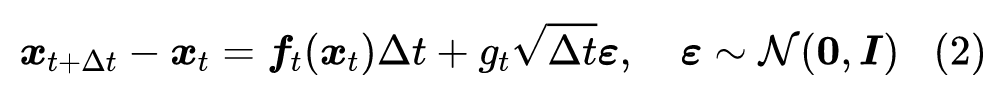

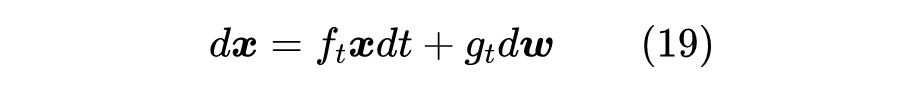

随机微分 在 DDPM 中,扩散过程被划分为了固定的 步,还是用《生成扩散模型漫谈:DDPM = 拆楼 + 建楼》的类比来说,就是“拆楼”和“建楼”都被事先划分为了 步,这个划分有着相当大的人为性。事实上,真实的“拆”、“建”过程应该是没有刻意划分的步骤的,我们可以将它们理解为一个在时间上连续的变换过程,可以用随机微分方程(Stochastic Differential Equation,SDE)来描述。 为此,我们用下述 SDE 描述前向过程(“拆楼”):

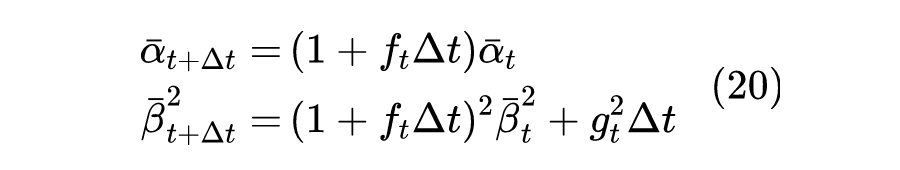

相信很多读者都对 SDE 很陌生,笔者也只是在硕士阶段刚好接触过一段时间,略懂皮毛。不过不懂不要紧,我们只需要将它看成是下述离散形式在 时的极限:

再直白一点,如果假设拆楼需要 天,那么拆楼就是 从 到 的变化过程,每一小步的变化我们可以用上述方程描述。至于时间间隔 ,我们并没有做特殊限制,只是越小的 意味着是对原始 SDE 越好的近似,如果取 ,那就对应于原来的 ,如果是 则对应于 ,等等。也就是说,在连续时间的 SDE 视角之下,不同的 是 SDE 不同的离散化程度的体现,它们会自动地导致相似的结果,我们不需要事先指定 ,而是根据实际情况下的精确度来取适当的 T 进行数值计算。 所以,引入 SDE 形式来描述扩散模型的本质好处是“将理论分析和代码实现分离开来”,我们可以借助连续性 SDE 的数学工具对它做分析,而实践的时候,则只需要用任意适当的离散化方案对 SDE 进行数值计算。 对于式(2),读者可能比较有疑惑的是为什么右端第一项是 的,而第二项是 的?也就是说为什么随机项的阶要比确定项的阶要高?这个还真不是那么容易解释,也是 SDE 比较让人迷惑的地方之一。简单来说,就是 一直服从标准正态分布,如果随机项的权重也是 ,那么由于标准正态分布的均值为 、协方差为 ,临近的随机效应会相互抵消掉,要放大到 才能在长期结果中体现出随机效应的作用。

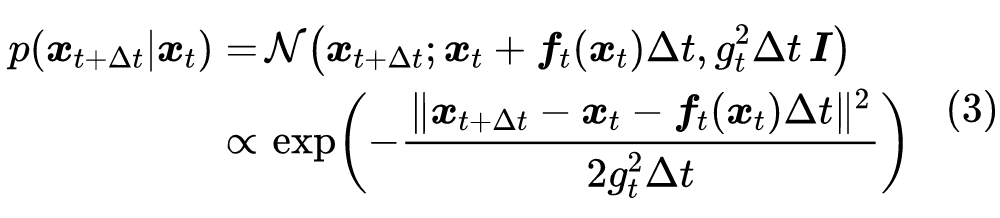

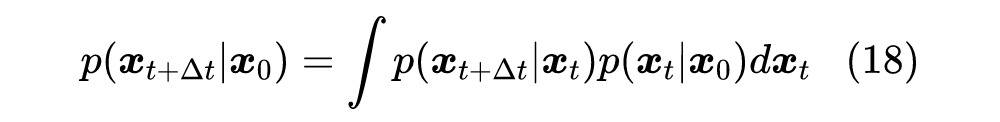

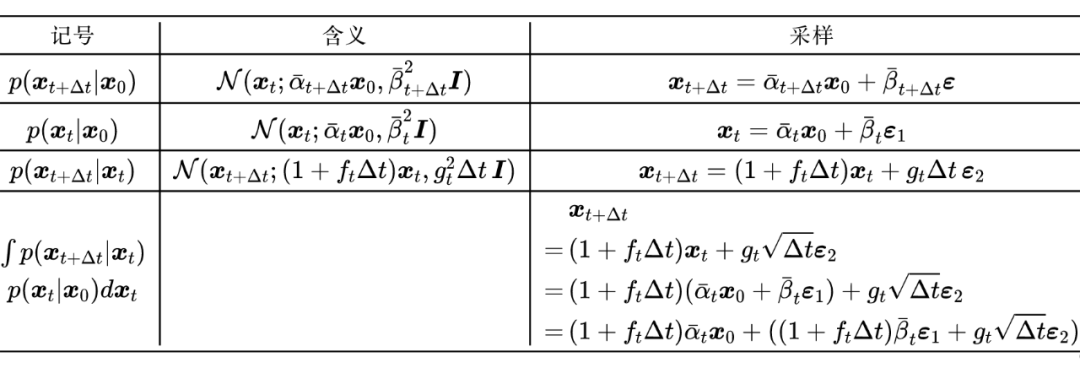

逆向方程 用概率的语言,式(2)意味着条件概率为:

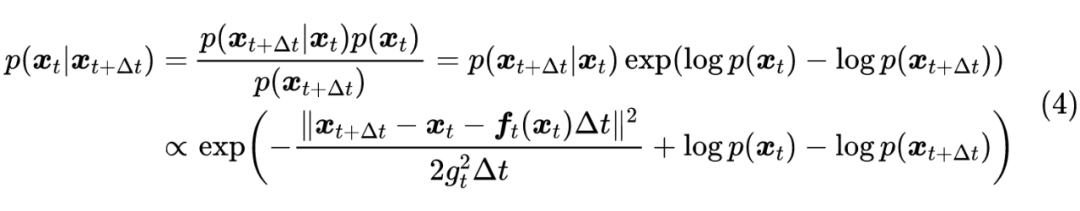

简单起见,这里没有写出无关紧要的归一化因子。按照 DDPM 的思想,我们最终是想要从“拆楼”的过程中学会“建楼”,即得到 ,为此,我们像《生成扩散模型漫谈(三):DDPM = 贝叶斯 + 去噪》一样,用贝叶斯定理:

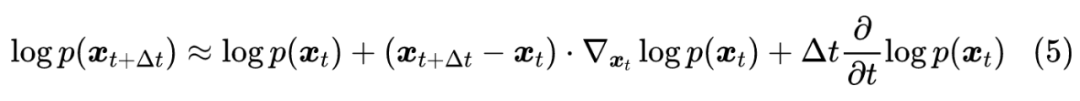

不难发现,当 足够小时,只有当 与 足够接近时, 才会明显不等于 0,反过来也只有这种情况下 才会明显不等于 0。因此,我们只需要对 与 足够接近时的情形做近似分析,为此,我们可以用泰勒展开:

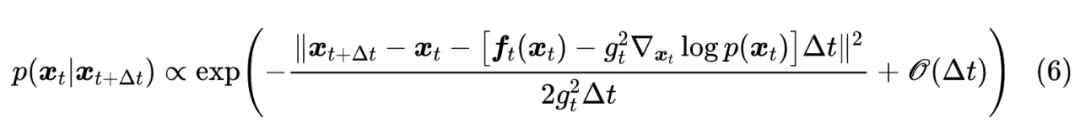

注意不要忽略了 项,因为 实际上是“ 时刻随机变量等于 的概率密度”,而 实际上是“ 时刻随机变量等于 的概率密度”,也就是说 实际上同时是 和 的函数,所以要多一项 的偏导数。代入到式(4)后,配方得到:

当 时, 不起作用,因此:

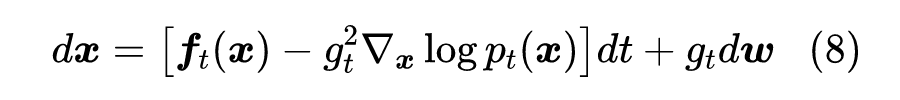

即 近似一个均值为 、协方差为 的正态分布,取 的极限,那么对应于 SDE:

这就是反向过程对应的 SDE,最早出现在《Reverse-Time Diffusion Equation Models》[2] 中。这里我们特意在 处标注了下标 ,以突出这是 时刻的分布。

得分匹配 现在我们已经得到了逆向的 SDE 为(8),如果进一步知道 ,那么就可以通过离散化格式:

来逐步完成“建楼”的生成过程【其中 】,从而完成一个生成扩散模型的构建。 那么如何得到 呢? 时刻的 就是前面的 ,它的含义就是 时刻的边缘分布。在实际使用时,我们一般会设计能找到 解析解的模型,这意味着:

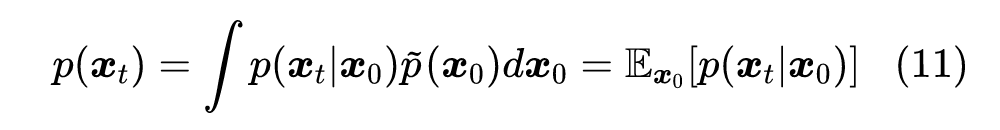

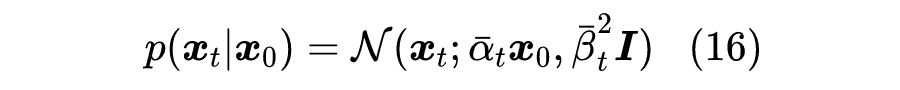

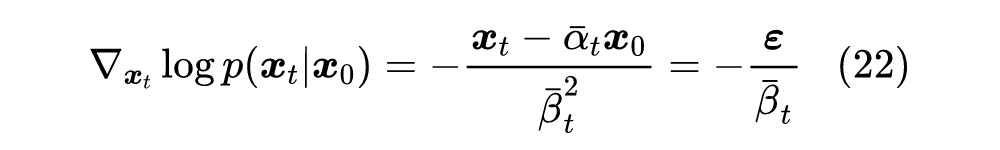

是可以直接求出的,比如当 是关于 的线性函数时, 就可以解析求解。在此前提下,有:

于是:

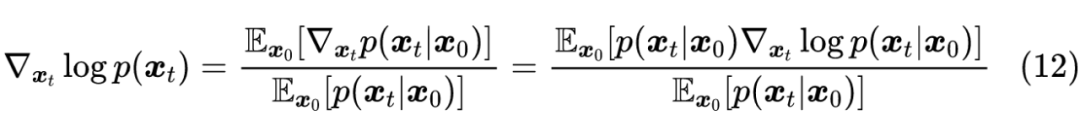

可以看到最后的式子具有“ 的加权平均”的形式,由于假设了 有解析解,因此上式实际上是能够直接估算的,然而它涉及到对全体训练样本 的平均,一来计算量大,二来泛化能力也不够好。因此,我们希望用神经网络学一个函数 ,使得它能够直接计算 。 很多读者应该对如下结果并不陌生(或者推导一遍也不困难):

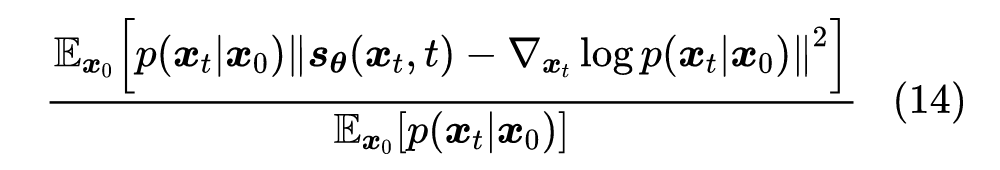

也就是说,要让 等于 的均值,只需要最小化 的均值。同样地,要让 等于 的加权平均【即 】,则只需要最小化 的加权平均,即:

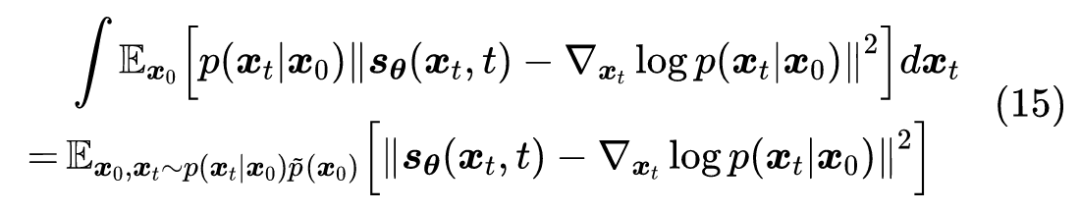

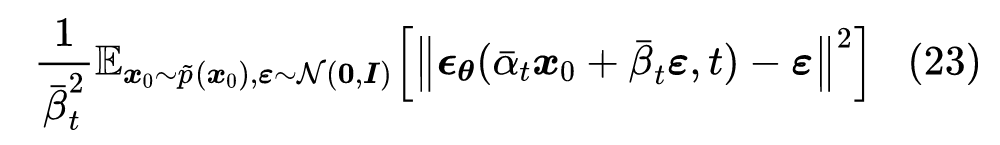

分母的 只是起到调节 Loss 权重的作用,简单起见我们可以直接去掉它,这不会影响最优解的结果。最后我们再对 积分(相当于对于每一个 都要最小化上述损失),得到最终的损失函数:

这就是“(条件)得分匹配”的损失函数,之前我们在《从去噪自编码器到生成模型》推导的去噪自编码器的解析解,也是它的一个特例。得分匹配的最早出处可以追溯到 2005 年的论文《Estimation of Non-Normalized Statistical Models by Score Matching》[3],至于条件得分匹配的最早出处,笔者追溯到的是 2011 年的论文《A Connection Between Score Matching and Denoising Autoencoders》[4]。 不过,虽然该结果跟得分匹配是一样的,但其实在这一节的推导中,我们已经抛开了“得分”的概念了,纯粹是由目标自然地引导出来的答案,笔者认为这样的处理过程更有启发性,希望这一推导能降低大家对得分匹配的理解难度。

结果倒推 至此,我们构建了生成扩散模型的一般流程: 1. 通过随机微分方程(1)定义“拆楼”(前向过程); 2. 求 的表达式; 3. 通过损失函数(15)训练 (得分匹配); 4. 用 替换式(8)的 ,完成“建楼”(反向过程)。 可能大家看到 SDE、微分方程等字眼,天然就觉得“恐慌”,但本质上来说,SDE 只是个“幌子”,实际上将对 SDE 的理解转换到式(2)和式(3)上后,完全就可以抛开 SDE 的概念了,因此概念上其实是没有太大难度的。 不难发现,定义一个随机微分方程(1)是很容易的,但是从(1)求解 却是不容易的。原论文的剩余篇幅,主要是对两个有实用性的例子推导和实验。然而,既然求解 不容易,那么按照笔者的看法,与其先定义(1)再求解 ,倒不如像 DDIM [5] 一样,先定义 ,然后再来反推对应的 SDE? 例如,我们先定义:

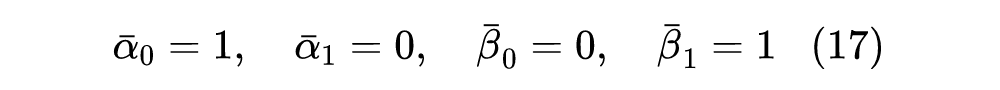

并且不失一般性假设起点是 ,终点是 ,那么 要满足的边界就是:

当然,上述边界条件理论上足够近似就行,也不一定非要精确相等,比如上一篇文章我们分析过 DDPM 相当于选择了 ,当 时结果为 。 有了 ,我们去反推(1),本质上就是要求解 ,它要满足:

我们考虑线性的解,即:

跟《生成扩散模型漫谈:DDIM = 高观点DDPM》一样,我们写出:

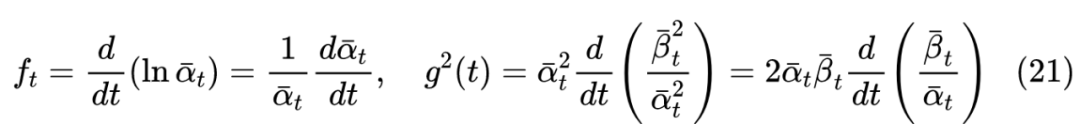

由此可得:

令 ,分别解得:

取 时,结果就是论文中的 VE-SDE(Variance Exploding SDE);而如果取 时,结果就是原论文中的 VP-SDE(Variance Preserving SDE)。 至于损失函数,此时我们可以算得:

第二个等号是因为 ,为了跟以往的结果对齐,我们设 ,此时式(15)为:

忽略系数后就是 DDPM 的损失函数,而用 替换掉式(9)的 后,结果与 DDPM 的采样过程具有相同的一阶近似(意味着 时两者等价)。

文章小结 本文主要介绍了宋飏博士建立的利用 SDE 理解扩散模型的一般框架,其中包括以尽可能直观的语言推导了反向 SDE、得分匹配等结果,并对方程的求解给出了自己的想法。

参考文献

[1] https://arxiv.org/abs/2011.13456 [2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304414982900515 [3] https://www.jmlr.org/papers/v6/hyvarinen05a.html [4]https://www.iro.umontreal.ca/~vincentp/Publications/DenoisingScoreMatching_NeuralComp2011.pdf

更多阅读

#投 稿 通 道# 让你的文字被更多人看到 如何才能让更多的优质内容以更短路径到达读者群体,缩短读者寻找优质内容的成本呢?答案就是:你不认识的人。 总有一些你不认识的人,知道你想知道的东西。PaperWeekly 或许可以成为一座桥梁,促使不同背景、不同方向的学者和学术灵感相互碰撞,迸发出更多的可能性。 PaperWeekly 鼓励高校实验室或个人,在我们的平台上分享各类优质内容,可以是最新论文解读,也可以是学术热点剖析、科研心得或竞赛经验讲解等。我们的目的只有一个,让知识真正流动起来。 📝 稿件基本要求: • 文章确系个人原创作品,未曾在公开渠道发表,如为其他平台已发表或待发表的文章,请明确标注 • 稿件建议以 markdown 格式撰写,文中配图以附件形式发送,要求图片清晰,无版权问题 • PaperWeekly 尊重原作者署名权,并将为每篇被采纳的原创首发稿件,提供业内具有竞争力稿酬,具体依据文章阅读量和文章质量阶梯制结算 📬 投稿通道: • 投稿邮箱:[email protected] • 来稿请备注即时联系方式(微信),以便我们在稿件选用的第一时间联系作者 • 您也可以直接添加小编微信(pwbot02)快速投稿,备注:姓名-投稿

△长按添加PaperWeekly小编 🔍 现在,在「知乎」也能找到我们了 进入知乎首页搜索「PaperWeekly」 点击「关注」订阅我们的专栏吧 ·

|

【本文地址】