| 提醒!上半年教师资格证资笔试报名已结束!缴费即将截止→ | 您所在的位置:网站首页 › 教师资格证面试报名缴费 › 提醒!上半年教师资格证资笔试报名已结束!缴费即将截止→ |

提醒!上半年教师资格证资笔试报名已结束!缴费即将截止→

|

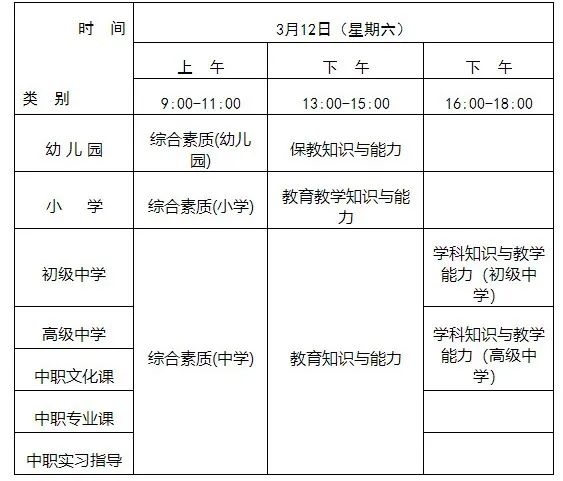

22上教资笔试报名已结束 缴费即将截止! 再登陆官网确认一下 官方网址:http://ntce.neea.edu.cn/ 否则错过这步,报名白费! 缴费截止时间 教资报名缴费即将截止省份: 截至28日24:00 :江西、吉林、海南、甘肃、广西、贵州、湖南、北京、内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、福建、重庆、四川、陕西、青海、山西、云南、宁夏 截至29日24:00 :上海 千万别卡点,否则后悔不止半年! 考试日程 教师资格证报名已结束,大家该安心备考学习了,多彩妹提醒大家,考试前还有这几个重要时间节点一定要记好! 22上教资考试时间节点 22上笔试防疫材料准备时间:2月26日 22上教资笔试准考证打印时间:3月7日—12日 22上教资笔试考试时间:3月12日; 22上教资笔试出成绩时间:4月15日; 22上教资面试报名时间:4月15日起; 22上教资面试考试时间:5月14日-15日; 22上教资笔试日程  备考建议 说起学习,很多教资小白或者非师范考生也有些许担忧:此前从来没有接触过相关的知识,比起师范生已经没有优势了,该怎么开始学习?能顺利考出证来吗? 别担心,今天小编就来帮助各位零基础、非师范的考生,一起学习一下备考方法,让你快速进入学习模式。 仔细阅读教材 第一遍:通阅全部教材,但是这一遍并不要求掌握知识的重难点,只是从整体上对考试内容和课本的重难点有一个大概的了解。 第二遍:了解重难点以后,再阅读一遍教材。这一遍的要求:搞清楚考试的重难点。第一遍阅读是“不求甚解”的通读。第二遍就是细读。对于每个知识点以及考试范围进行更深一步的了解,加深对知识点的理解并记忆。 第三遍:通过第二遍对知识点的筛选以及掌握,第三遍就是侧重于考试的重难点的背诵记忆。 国家教师资格证考试并没有规定教材,所以大家选教材的时候记得擦亮眼睛哟~尽量仔细的筛选。选择自己看着顺眼的,切忌选择理论性强的书籍,因为你可能看的不是书,而是练得“睡梦罗汉拳”。当然,52的学员就直接用52的教材就好啦~多看几遍助你一战拿证~ 勤做笔记 一定要勤做读书笔记,整理每部分知识框架。 举个例子:如果你报考的学段是中学(初中,高中)教师资格证的话,教材是3本(综合素质,教育教学知识与能力,学科知识与能力)加起来大概有上千页以上。所以就算你有哆啦A梦赠送的记忆面包,对于有些知识点你还是会有疏漏。(更何况你又不是大雄,没有哆啦A梦,更没有记忆面包) 在通读教材的过程中,做读书笔记就相当于把全书的的知识点做了一个脉络梳理。(可以选择做一下表格,或者树状图,会更容易理解和记忆。)对于难理解和难记忆的知识点,一定要在读书笔记上记录下来。建议第二遍阅读教材的时候开始做读书笔记。(好处就是在第三遍阅读教材的时候会轻松很多。) 多做真题试卷 要想高分进面,多做真题试卷是王道! 通读完三遍教材以后,做完读书笔记,这个时候你可以安心的做试卷啦~ 注意在这个阶段你已经可以大概的整理出考试大纲所覆盖的一些重点章节的重难点。对于考试的侧重点也会有所了解。 做试卷的前期可以先做一些模拟卷。 没有技巧,就是刷题、刷题、刷题(但是要记得整理一个错题本。第二天做题的时候可以先翻阅错题本,大题相关的知识点也可以背背) 中后期做试题 。做试题的时候完全可以模拟一下正式考试的时间模式。在考试规定的时间范围内做完试卷,做完后对照答案,也要有一个评分,注意查缺补漏。另外前一天做过的试题试卷也不要放在一边不看了,要学会分析试卷中出现的重难点,并且对于相关的知识点有个大概的理解和记忆。 笔试试卷分值的计算方法:试卷满分是150分。但是计算分数时要换算成120的分值,规定的合格分数线是:70分。 算一算除去春节假期放松时间,留给你复习的时间真的不多了,其实对于大部分没有基础的考生来说,最好的方法,就是找到同道小伙伴报团互相鼓励学习,有老师带那就是更高效的了。 距离22上教资笔试仅剩43天! 趁假期 把学习搞起来吧! 来源:我爱教师网 编辑:赵野平 编审:安轶伦 审签:王幸韬    重磅发布!国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见(国发〔2022〕2号)  注意!未来几天,贵州将降雨、雨转雪、降雪(附贵州九市州天气预报)→  中央网信办:春节期间集中整治网络暴力、封建迷信等问题 原标题:《提醒!上半年教师资格证资笔试报名已结束!缴费即将截止→》 阅读原文 |

【本文地址】