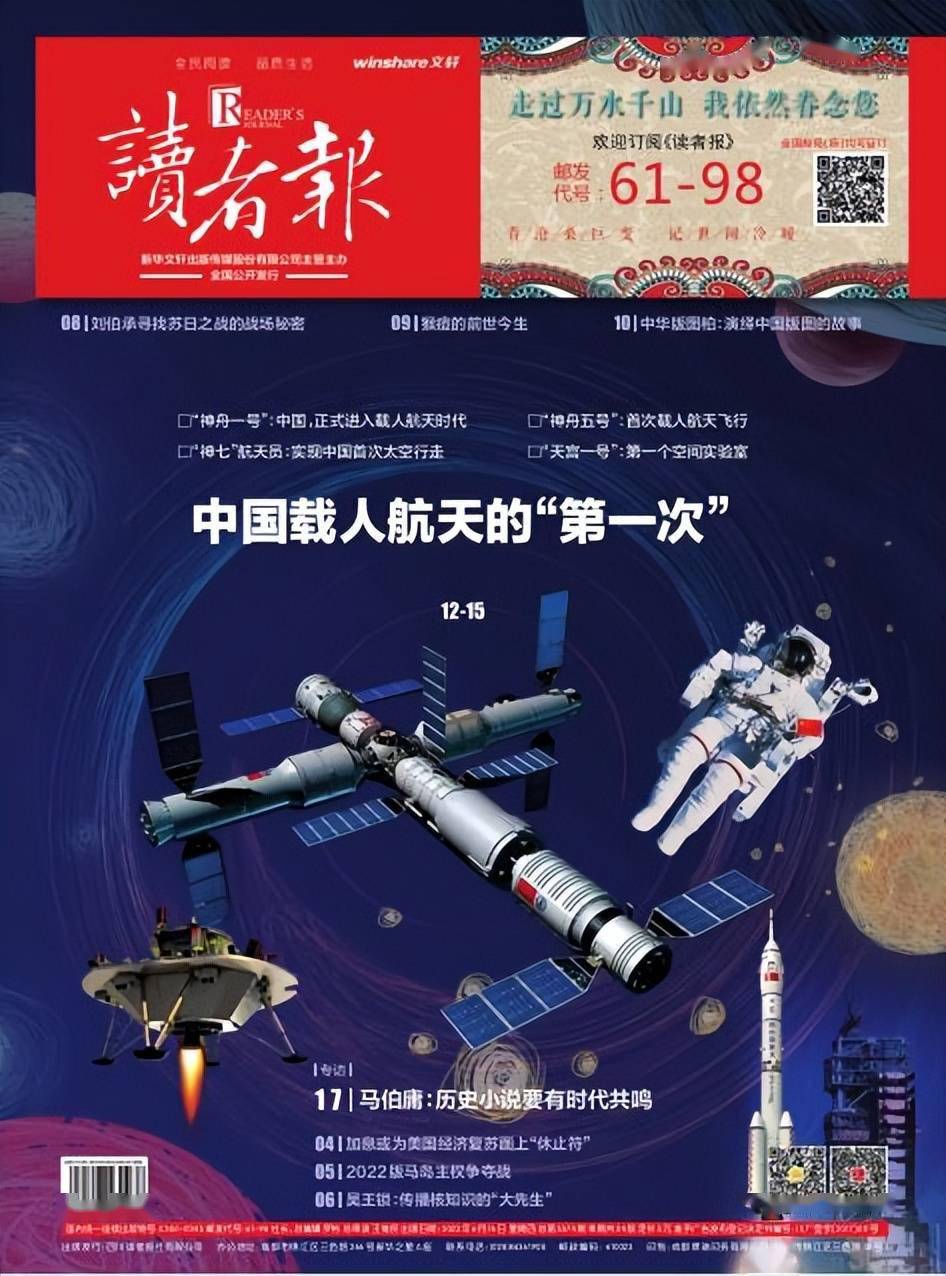

| 中国载人航天“第一次” | 您所在的位置:网站首页 › 抗美援朝第一集感悟 › 中国载人航天“第一次” |

中国载人航天“第一次”

|

2011年9月29日21时16分,托举着“天宫一号”的神箭缓缓起飞,582秒钟后,“器箭分离”,发射成功了!9月29日21时36分,“天宫一号”准确入轨! 那时,外界并不知道,按照我国载人航天工程“三步走”战略部署中原计划的第二步安排,这一天的发射原本不应在实施之列—— 2003年10月16日,杨利伟驾乘“神舟五号”完成了我国首次载人航天飞行,中国载人航天工程第一阶段任务收官。 第二阶段最核心的任务是空间交会对接。中国航天人最早制定的方案是将“神舟”飞船的轨道舱改造后留轨飞行,作为目标飞行器与后续“神舟兄弟”进行无人空间交会对接、有人空间交会对接。这个方案已比航天大国早期交会对接的试验方法向前迈进了一大步,并且技术风险较小,比较稳妥。 2008年9月,“神舟七号”乘组完成太空行走任务后,中国载人航天的工程能力和技术储备站到了新的起点。 最为关键的技术是交会对接。这项技术是沿袭10多年前制定的方案“一步一动”。不过,这可能错过创新超越的重大机遇,但调整方案,既需要勇气担当,又需要创新实力。 中国航天人又一次面临着重大抉择。最终,经过技术分析和风险评估,他们认为中国完全具备了进一步跨越发展的条件,并建议调整原来的计划安排,直接发射8吨级的目标飞行器,兼做空间实验室,一并实现自动交会对接、手动交会对接、中长期太空驻留的第二步目标。 这样才有了这一次“中国奇迹”。

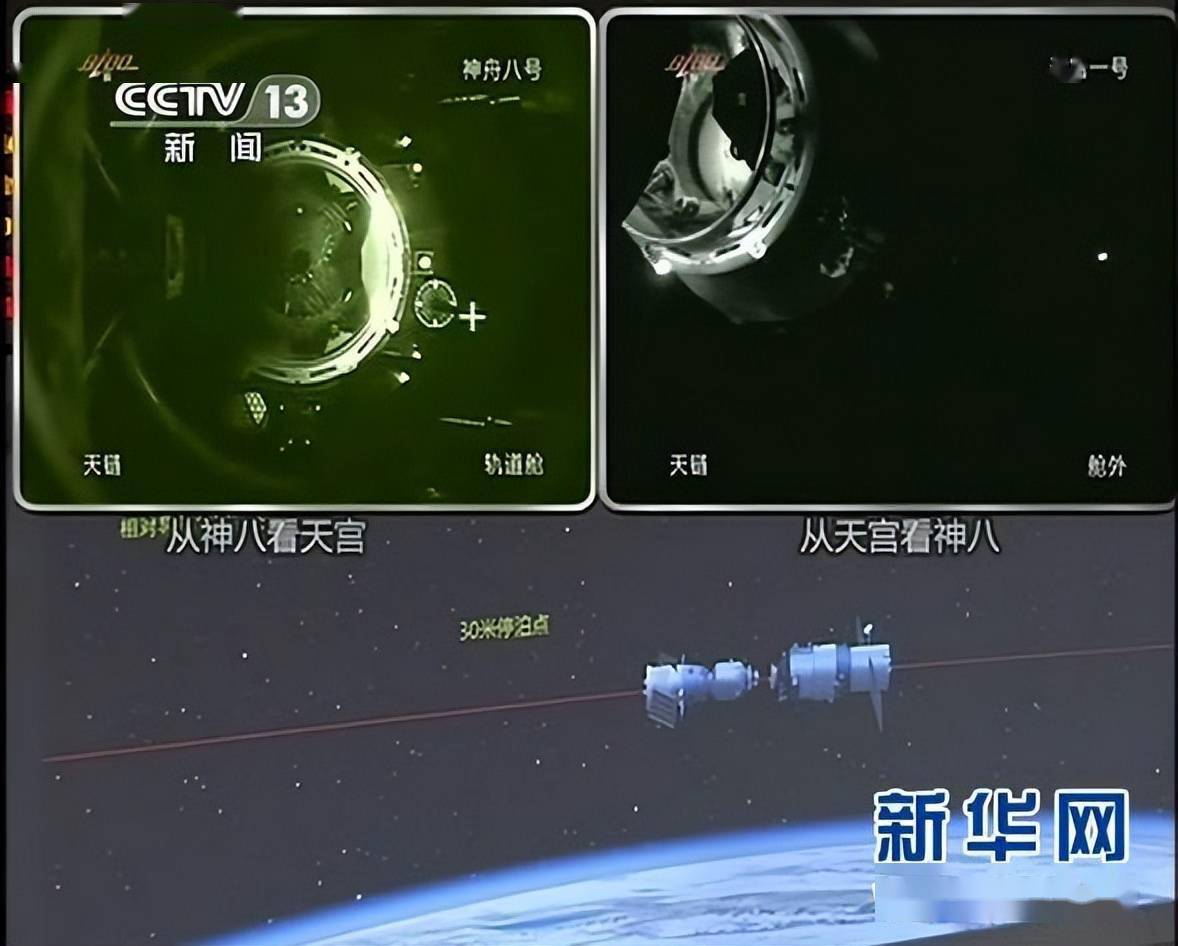

●“大国秘而不宣的一项核心技术” “天宫一号”升空32天后,也就是2011年11月1日,“神舟八号”挥别漠北戈壁,踏上了与“天宫一号”约会的浪漫之旅。 11月2日23时08分,经过5次变轨,“神舟八号”来到距“天宫一号”后下方52公里处。 “天宫一号”和“神舟八号”的相约拥吻,风险重重。两个七八吨重的航天器,从相距上万公里的不同轨道,以每秒7800米的速度匆匆赴约,相对速度不能超过每秒0.2米,横向偏差不能超过18厘米,途中还要随时机动规避空间碎片,引路难度之大、控制精度之高可见一斑。 11月3日0时许,北京航天城飞行控制中心的巨幅显示屏上,传来“天宫一号”前端摄像机摄录的清晰画面:漆黑的太空冒出了一个亮点。1公里、400米、100米,亮点逐渐变大,“神舟八号”追赶的脚步越来越近,身影越来越清晰。1时28分,“神舟八号”对接环触到“天宫一号”。 事实上,交会对接技术是发展载人航天必须攻克掌握的三项基础技术之一,也是航天大国秘而不宣的核心技术,只能自主创新、自我突破。而要验证和突破交会对接技术,一般要发射多次、多个航天器进行试验。用一个目标飞行器与多个航天器交会对接,并开展自动与手动交会对接等多项综合集成试验,航天大国尚无先例。 1时35分58秒,飞控大屏显示,12把对接锁准确启动,上千个齿轮和轴承同步工作,“天宫一号”与“神舟八号”紧紧相拥,成功对接。 瞬间,指挥大厅炸开了锅。载人航天工程指挥和参试人员纷纷起身,握手、鼓掌、击掌、拥抱,现场一片欢庆景象。电视镜头记录下了这些瞬间。但很多人并不了解,为了这个突破,中国航天人从上世纪90年代就开始预研,多少个不眠之夜,多少次推倒重来,多少人青丝染白霜,从少年到白头。

▲神八飞船返回舱在内蒙古四子王旗着陆。 ●“缔造中国精度的特殊‘打靶’” 中国“太空之家”已经就位,接着就要迎接首批进驻的客人。 2012年6月16日18时37分,景海鹏(指令长)、刘旺和刘洋3位航天员乘坐“神舟九号”飞船,踏上了飞天征程。 18日14时,“天宫一号”与“神舟九号”完成自动对接。17时04分,景海鹏“飘”到“天宫一号”实验舱舱门前,打开舱门平衡阀,从工具箱中取出“钥匙”,缓缓扭动,“天宫一号”舱门露出一条缝隙。透过缝隙,就能看到五星红旗。 17时06分,“天宫一号”舱门从下向上开启,对接通道完全敞开。景海鹏穿过通道,第一个进入“天宫一号”。20分钟后,景海鹏接住鱼贯而入的刘旺、刘洋,3人排成一行,面向摄像机镜头,向祖国传回第一张属于中国人的“太空全家福”。 霎时,北京航天飞控中心大厅掌声雷动。但中国航天员科研训练中心主任兼航天员系统总指挥陈善广和系统专家却很快沉静下来——他们的考验才刚刚开始。 此前的载人航天飞行,“神舟五号”是1人1天,只在返回舱工作生活;“神舟六号”是2人5天在轨工作生活;“神舟七号”是3人3天在轨工作生活。但这一次,他们要保障的是3人整整工作生活10天,而航天员的活动空间只有15立方米的“天宫一号”。 如果用他们的专业术语来描述这一挑战,那就是,不仅要确保舱内生活环境,还要突破失重条件下的动态水气分离、电解制氧、冷凝水收集储存等一系列再生式环境控制和生命保障核心技术,为未来中长期载人航天飞行做好技术准备。 时间一点一滴过去,飞控数据显示的组合体内温度始终控制在22℃左右,湿度在50%~70%之间,噪声小于60分贝,空气环境洁净标准远远高于地面大气质量标准。 就是在这样的“太空家园”里,人们从后来的视频中看到了景海鹏进行的自行车骑行、刘旺的口琴演奏和刘洋的太空太极拳等。也是在这里,我国首次在轨开展了航天员心功能检测,首次在轨应用骨骼肌萎缩防治系统,首次在轨进行微生物检测,首次开展失重条件下扑热息痛药代动力学研究等。 6月24日,进驻“天宫一号”第七天的“神舟九号”乘组,暂别“天宫一号”,重回返回舱,然后由刘旺控制飞船,再次“瞄准”“天宫一号”,实施一次特殊的“太空打靶”——手控交会对接。 这是自动交会对接异常后的应急手段,也是载人航天安全发展的必须备份。用航天人的话就是,只有掌握了手动交会对接技术,才能全面实施空间站建设。 按照工程设计要求,两个航天器对接的角度偏差不能超过4度,但训练中,刘旺把控制精度提高到不超过0.2度;按照正常操作程序,操作手应按照显示屏上的对接图像和参数进行操作,但刘旺自我加压,在仪表没有数据显示的情况下,仅靠对接图像,也能实现精准对接。 6月24日12时38分,“神舟九号”在刘旺的操控下,120米、50米、10米,渐渐向“天宫一号”靠拢;12时55分,浩瀚太空中,“神九”乘组打出一个完美的“十环”——好一个中国精度! 2016年的春天,“天宫一号”中止服务,功成身退;2018年的春天,“天宫一号”作别太空,回到地球。 【结语】 太空最美的风景 中国航天人能靠自己的努力冲击世界之巅,带给国人骄傲和自豪,离不开敢于拼命的劲头、无惧牺牲的精神。航天人勇往直前不怕牺牲的精神,其实是“两弹一星”工程就已经种下的基因。几十年间,不断有新人加入航天队伍,但航天人的基因未变,精神如一。当年,两弹元勋邓稼先为了找到失败原因,不顾危险抵达现场,不由分说捡起核弹弹片,遭受过量核辐射;空气动力学家郭永怀在飞机即将失事时,选择和警卫员拥抱在一起,保护装有绝密资料的公文包;中国第一位飞天的杨利伟,在火箭上升和飞船下落阶段,也曾经经历了生死考验。感谢他们的勇敢,感谢他们的奉献。太空是多么美丽,但他们勇于探索太空的身影,才是太空里最美的风景。(资料来源:《人民日报》韩维正/文、《中国青年报》王达 姜宁 祁登峰 邱晨辉 平富文/文、《中国新闻周刊》蔡如鹏/文、《北京晚报》贾亮 蔡文清/文、《今晚报》《解放日报》《百科知识》)

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多