| 张炜《橘颂》:坚守梦想的“归去来兮”丨中国童年专刊 | 您所在的位置:网站首页 › 张炜小说《家族》故事简介 › 张炜《橘颂》:坚守梦想的“归去来兮”丨中国童年专刊 |

张炜《橘颂》:坚守梦想的“归去来兮”丨中国童年专刊

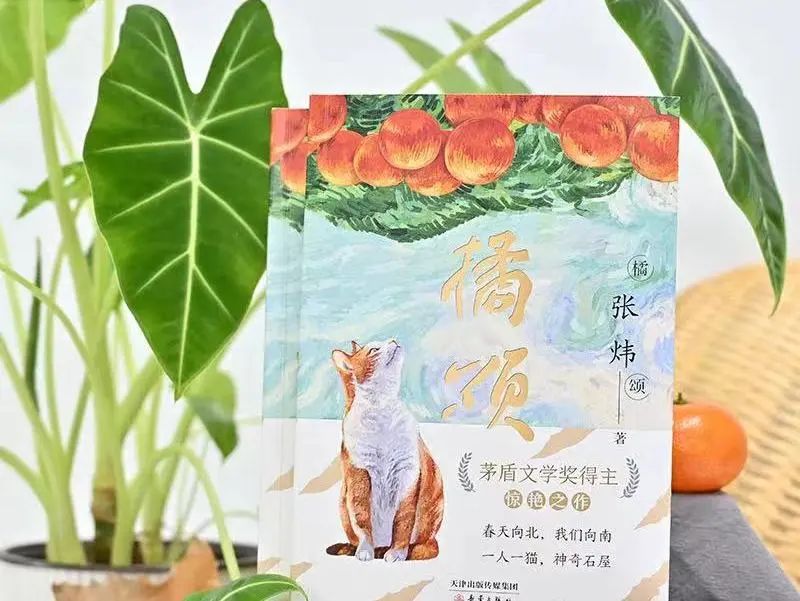

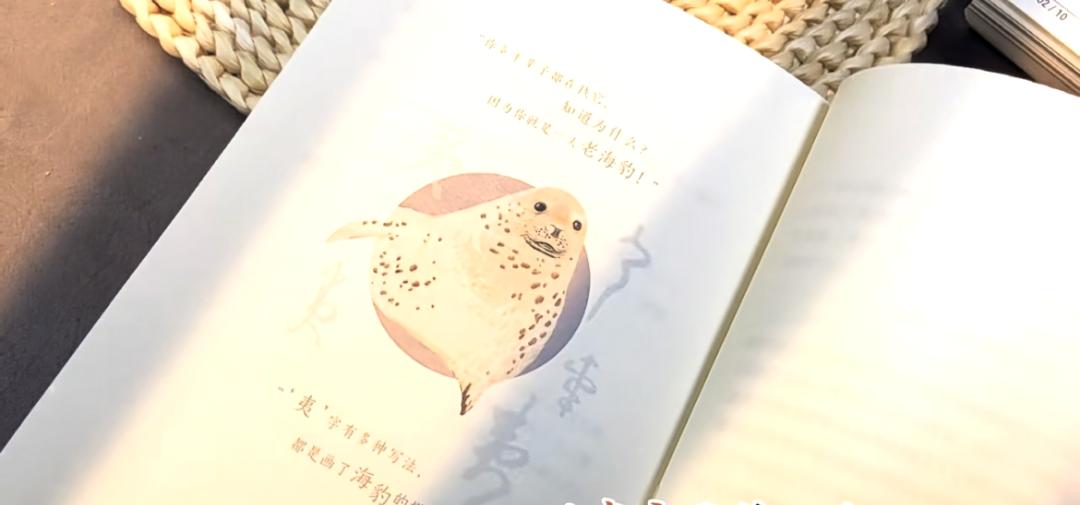

张炜新作《橘颂》专心致志地讲述一个名叫“老文公”的八十六岁的老翁和他养的一只名叫“橘颂”的猫的故事,一人一猫在山间度过清冷、神秘且别有一番好滋味的生活。 评论家谈凤霞认为这本新作:与其说这是一部自然文学、生态文学,不如说是一部田园文学,容纳了四代人坚守梦想的家族故事,是一首化入了社会、历史、文化、精神、道德等多重意涵的“归去来兮辞”,也是一曲恬淡和谐、重新焕发生命活力的“归园田居”的歌吟。 橘颂  文丨谈凤霞 张炜以笔为犁,在成人文学和儿童文学的田野里勤耕不辍,对常被人认为“浅表”的儿童文学深耕有加。 近些年来,张炜的儿童文学佳作不断,且形成了他的儿童文学“个性”或“标识”:一是故事背景多为山林或海边,二是多加入动物角色,三是其故事有着朴素结实的质地,并且常常笼罩一层似雾非雾的神秘感,不仅造成悬念以引人入胜,而且这神秘本身也有其耐人寻味的意涵。 新作《橘颂》专心致志地讲述一个名叫“老文公”的八十六岁的老翁和他养的一只名叫“橘颂”的猫的故事,一人一猫在山间度过清冷、神秘且别有一番好滋味的生活。  张炜/著 新蕾出版社 “橘颂”这个古雅的书名,会让人联想到屈原《九章》中的《橘颂》。在城里独居的老文公久等儿孙不归,决定去山里的石屋住一段,他告诉橘猫橘颂:“那里的春天比这里大。”一个口语化的“大”字,却用得十分令人惊心,让老文公心心念念的山里的春天之“大”,会是怎样的壮观景象呢?这也成为小说的一个悬念。 老文公回归山里的祖屋,却发现“房子在,街道在,大树也在,人不在了”,在空落落的村子只遇见了仅剩的三个人:六十多岁的老婆婆李转莲、虚岁九十的老棘拐和他的小孙子水根。几个老人各有曲折的人生经历,对生活也都有自己的执着。不过,儿童读来不会觉得太“隔”,因为故事中有独特的橘颂猫,有满布机关的石屋里的探秘,还有老文公讲的过去的故事,包括他小时候听奶奶讲的奇妙的传说,以及关于小海豹的谜…… 《橘颂》是一篇以小说形式出之的当代人的“归园田居”。随着时代的变迁,村人们纷纷离开穷乡僻壤,外出打工或搬到热闹的镇上。在田园被弃置的时代,似乎有些“落伍”的老文公仍希冀保留田园情怀。 他拖着老迈之躯,带着橘颂游走在空旷宁静的山间,所见所感与陶渊明辞官归隐园田的心境相仿佛:“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。”也同躬耕田间的陶渊明一样,老文公在生活物资匮乏的山中开始亲力亲为,或和邻人交换互赠食物。无论是老文公备的老茶,李转莲送的鸡蛋和香椿,还是老棘拐赠的山泉和药酒,原本普通的东西都因其难得以及个中的情谊而显得十分珍贵。  《橘颂》手稿 张炜没有痴迷于描画遗世独立的山间田园的神仙般的生活,而是用细腻入微的笔致,不厌其烦地描述一顿顿简单的餐食,虽然饭品极其清淡,但吃起来却总是有滋有味。 张炜将陶渊明式的“归园田居”的乡土生活赋予老文公,寄寓其中的是淳朴宁静、怡然自得的田园情怀,也暗含了对于抛舍田园、追逐物质而遗忘本心的时代流弊之批评。与此同时,张炜还赋予住在年代久远的石屋中的老文公对于祖辈的回望,这回望中有温馨,有伤怀,有嗟叹,给恬然的田园生活增加了诸种滋味。 山居生活固然清净,然而与之相伴随的必然会有孤独。孤独,也是书中所有人的命运。所幸老文公有橘颂陪伴左右,可聊以慰藉。橘颂这只有着儒雅名字的猫,是老文公倾诉的对象,是他梦中的“书童”。 他每晚给橘颂讲故事,津津乐道于讲自己的童年和家人。老文公也和老棘拐聊祖上的先人,老棘拐赞叹老文公家每一代都出了一个了不起的人:“老爷爷盖大屋,爷爷栽树,你爸爸修铁路。”  老文公最想听的就是先辈的故事,先人们各有传奇:老爷爷造了许多奇妙的房子,去了山外就再没回来,据说是去追逐一只“凤凰”。他是个很有趣的人,到老都像个孩子,这是乐于创造、永葆童心的先人!老文公的爷爷爱树,带领众人栽遍了周边的山,因不愿为山大王指认造战车的树而被押走,奶奶说爷爷变成了一棵树。这是热爱家园与和平且有骨气的先人!老文公的父亲学成归国修铁路,修到海边,修进大沙漠,也是再也没有回来。这是学以致用、为民立业的先人! 三代先人的故事断断续续地穿插在小说的当下故事进程中,共同指向了小说的一个旨意:向拥有许多美好品质和高贵精神的先辈致敬。就像老文公和橘颂在石屋地下探索时,看到堆放的旧物所产生的感情:“一想到它们的年纪,他就肃然起敬。”对于上了“年纪”的人和物的缅怀,给单线的山居故事带来了厚度。 讲古,是为了照今,先人和后代的比照。老文公虽然自豪于家族先人的成就,但对照之下,更惭愧于自己的一事无成,而这与时代境遇有关。虽然有橘颂猫相伴,但也无法完全排遣老文公内心的孤独,因为橘颂毕竟只是倾听者,而他还需要一个对话者,甚至是一个交锋者。他隔三差五会跟住在半岛上的老朋友打电话,对他知根知底的老朋友总是给他这头“倒霉的老海豹”加油,让他有勇气和毅力爬回本该属于自己的“海洋”。 这个吵吵嚷嚷、只闻其声而从未露面的诤友,给小说原本平稳徐缓的叙事带来了不一样的声音和气质。 张炜作品中常见的神秘感,从这部书的题目就已开始,读过楚辞《橘颂》的人们想来都会自然而然地生出一个疑问:老文公为何给自己的宠物猫取了这么儒雅的名字“橘颂”?和屈原的《橘颂》究竟有无关系?随着故事画卷行云流水般地展开,这只猫之所以得此雅号的原因就显山露水。  老文公和橘颂一起看窗外的月亮,他用诗一般的语言来形容和赞美橘颂的眼睛:“沉思的眼睛,纯洁的眼睛,询问的眼睛;还有,陌生的眼睛,热烈的眼睛,冷峻的眼睛。”他从橘颂坐直了身子、望着远处的模样,看到了它的“凛然不可侵犯”。而这些,不正是屈原歌咏的南国橘树的品格么?“独立不迁,岂不可喜兮。深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。” 屈原的《橘颂》托物言志,清代的林云铭在他撰写的《楚辞灯》中如此赞扬:“看来两段中句句是颂橘,句句不是颂橘,但见(屈)原与橘分不得是一是二,彼此互映,有镜花水月之妙。”张炜的小说《橘颂》也在追求这种“镜花水月”般的艺术胜境吧? 老文公拜托不认字的老婆婆李转莲描画一幅橘树,当画卷打开时,老文公看到了枝繁叶茂、硕果累累的一棵橘树,这正是他一心想要的橘树。这独立不迁的橘树,是老文公家族的几代人坚守梦想、成果丰饶的人生图景的映照。 山里的春天的确很“大”,尤其是到了满山的洋槐花要盛开的时节。老文公和留在山里的三个人认认真真地举办了一个简单而庄严的宴会,庆祝山里春天的“高潮”。老文公的祝酒辞是:“在这个槐花盛开的夜晚,请接受我们,我和橘颂,我们俩的祝福。”这样的“祝福”既是关于他们几个山中家园的挚爱者,也关乎那些离开家园的游子们,回荡着陶渊明《归去来兮辞》中的召唤,这里有忧虑,亦有通达。 张炜写作“儿童文学”时,不把它当做单纯的“儿童文学”去写,因为他觉得“文学就是文学,写的时候不要拿腔拿调,一流的作品一定要克服这种‘专业的’习气”。这部由新蕾出版社出的儿童小说《橘颂》没有“为儿童而儿童”,依然有其一贯丰盈的人文性。  与其说这是一部自然文学、生态文学,不如说是一部田园文学,容纳了四代人坚守梦想的家族故事,是一首化入了社会、历史、文化、精神、道德等多重意涵的“归去来兮辞”,也是一曲恬淡和谐、重新焕发生命活力的“归园田居”的歌吟。 阅读这部节奏舒缓如山间漫步的诗性小说,需要极大的耐心和静气。一旦读进去了,就会让人流连其中,不仅徜徉于那幽静而丰茂的山中田园风物,同时也去感知和怀想那渐行渐远的历史和人生,而不变的,则是对于那些闪闪发光的梦想的坚定守护。  张炜 选 读 老文公等待儿子一家从海外归来,独自住了很久。陪伴他的是一只叫“橘颂”的猫。 冬日将尽,大洋那边的人仍难确定归期。春天就要到了,他看着窗外说:“让我们去山里住一段吧,那里有我们的一座石屋。” 橘颂睁大眼睛看着他。 老文公抚弄它的额头:“哦,咱们去吧,那里的春天比这里大。” 一 橘颂第一次出城。三月的早晨,风很凉。它贴紧老文公的腿,忍住颠簸。一辆旧货车,驾驶室里有烟味儿。车子爬过几个大坡,司机要抽烟。老文公指指橘颂。司机把烟放到一边。 山越来越高。松树很多,远处一层层墨绿。传来鸟鸣,橘颂站起,两爪按住车窗。“山里有很多鸟儿,还有许多你没见过的东西。”他的手放在它的背上,看着外面。 重重一颠。他赶紧抽手,扶住腰部。 希望能早些到。也许我太急了。——他这样想,没有说出来。柳树还没发芽,春天还在路上。“春天往北走,我们往南走,咱要和它在石屋那儿会面。”他对橘颂说。 车子爬坡,转弯。一道深壑,一个陡坡。坡下的一条小河快要干涸,露出大小卵石,像一堆彩蛋。三只小鸟飞过河,一只大鸟在山中呼唤。 橘颂挨紧老文公的膝盖,看着车外。 山更深了。啊,出现了一条宽河,对岸是幢幢相连的房屋:从河边到山腰,高高低低好大一片,全由石头砌成。真像一座老城堡。 橘颂贴近了窗子。 老文公站起,头触车顶,又坐下。 车子沿河行驶,几次接近那片石屋,却不想进入。老文公伸手指点,车子一直绕行。它最终没有过河,驶向了北岸的一个高坡。 坡上有一座孤零零的石屋,与南岸那片石屋隔河相望。 车门打开,立刻听到了哗哗的河水。 老文公抱起橘颂。下车时他弓一下腰,它伏到背上。他揪住肩上的两只前爪,踏向地面。 司机打量这座石屋,点上烟深吸一口:“这能住人?”“哦,蛮好,我儿子去年来过,一家人在这里消夏。” 卸车。多少纸箱,杂七杂八。书可真多。 “他们能住,我们也能住。”他耸耸背上的橘颂,一手牵住它的前爪,一手提起一个柳条筐。那是橘颂移动的居所,它的睡床。 司机帮忙把一堆东西搬进屋里,要离开了。 老文公谢过,看着车子驶下高坡。他的额头满是汗粒,喘息很重,坐在一个木墩上歇息。 橘颂四处嗅着,清点携来的物品,探究原有的物品。老文公站起,找出它在城里用的一只青釉碗,加水,放了一些吃的东西。它喝了一点水,穿过散放的杂物,走向另一间。 老文公闭上眼睛。有些憋气。需要待一会儿,等喘息平缓下来。像橘颂一样,他也想看看这座石屋。 橘颂走开一会儿就转回来,蹭他的膝盖,仰起脸。“你想知道更多。嗯,这是我老爷爷盖的,是一座有趣的房子。天气好的时候,咱们一起捉迷藏。” 他来过这里两次,那是很早以前了。记忆中的第一次,是和老伴儿一起。那时两人刚届中年。她跟上他在屋里绕来绕去,阵阵惊讶,总问及这座石屋的建造者,那位老爷爷。 “可惜我们再也见不到那个人了。”他对橘颂说着,站起。 它走在前边,不时站下等他。还记得第一次来这里的情景。那时他一边走,一边对老伴儿介绍逝去的先人:他是这片大山里最富裕的人,在河的南岸建起一处很大的院落。老人大概想清静一下吧,又到河的北岸盖了这座孤单的石屋。 它坐落在隆起的崖顶,看上去并不高大。东西南北各有两间相连,向阳的是起居室,面西的是灶屋和堆房。他的印象中,通向灶屋的过道旁总有码得整整齐齐的劈柴,穿过它往前,有一个小厅,出门就是台阶,由它下到一个曲曲折折、宽窄不一的回廊。它连接起复杂的地下空间。这里到处堆积了陈年旧物,墙上悬挂的东西稍一碰就会脱落:蘑菇,野枣,薯干,大蒜串。有各种闲置的器具,它们大半朽坏了。 走过大大小小的隔间,摸索向前,最后总能重返地面,回到一个向阳的大间,这是正屋。原来那条地下长廊是交织连通的回环。 他对老伴说:“老人家一定喜欢捉迷藏。” “一定的。” “他会和晚辈一起玩这种游戏。” “是啊,多有意思!” 老文公记得那次在地下小屋的一角找到了一束干花,嗅一嗅,有淡淡的香气。他捧着它,踉踉跄跄跑过去,交给了老伴。 “颂啊!你在哪里?”他知道它迫不及待地要和自己玩,大声说,“这会儿还不行。我们时间多得很呢。咱们先要安顿下来,做第一顿饭。” 找不到橘颂。这里太曲折了。他顺着弯弯曲曲的长廊往前,一会儿弓腰钻进一个矮门,一会儿踏上几道台阶。为了看得清楚,也为了透气,他一连打开几扇小窗。 这里真静。有的角落闪着微光,更多的是一片漆黑。“这种地方,橘颂肯定喜欢。当然,我也喜欢。”他的声音稍大,想让它听到。 还是没有它的踪影。他最后不得不拍拍手,一边呼唤,一边攀爬着一个个台阶。转过两个拐角,光线一点点强烈了。阳光穿过窗棂,照亮一扇小门。这是那个小厅,它的隔壁,就是那间有炕的正屋了。 马上要做的,是扫去炕上灰尘,把窗户擦亮,摆上卧具。蓬松的被子,被面是木槿花图案。荞麦皮枕头。“这是个睡觉的好地方。”他仰躺了片刻,看看太阳,想着要做的第一餐饭。 米饭和炒白菜,还蒸了山药。劈柴在灶里噼啪响:一共三个石砌的大炉灶,现在只用两个。儿子一家用过的炊具还在,他这次又带来一口炖锅、一些碗碟和杯子。 好香的米。橘颂回来了。 “咱们饱饱地吃上一顿,午睡一小时,然后干活儿。第一天总是忙的。你急于熟悉这里,这得慢慢来,这里比较复杂。” 一张老柳木做成的椭圆形餐桌,很结实。桌上摆了两个大碟、三个小碟。“我会找机会喝一杯的。”他咕哝着,坐下来。 二 睡了一会儿,很香。老文公醒来,橘颂还蜷在窝里。“累了,走了这么远的路。”他看着柳条筐里的大圆球,欣赏了一会儿它的睡姿。 整个下午都在忙。需要打扫的地方实在太多,这要一点一点来。他干得不急,不像是擦拭,而是抚摸。这座石屋的年纪太大了,是真正的山里老人。“而我,刚刚才八十六岁。”他这样说着,看了看仍在蜷睡的橘颂。 要找一张书桌。没有。堆房里有个老式卷边木桌,大概是用来摆放给神灵的供品的,看上去像个大号元宝。他把它拖到了起居室。 有一个破损的柜子,摘掉几扇歪斜的柜门,也算不错的书架。一摞书摆上去,一切全变了。“我有了一间书房。” 他环顾卧室、外间,认为墙上还该挂点什么。“装饰总要有一点的。”他仰起脖子,腰和背一阵抽痛。他的两手使劲撑住那个元宝一样的木桌的卷边。原来卷边还有这样的用处。 太阳西斜。大半个天空染成了橘红色。老文公站在门前,看着河对岸那片高高低低的石屋。它们依河谷走势而建,好有气势。这会儿,它们红红的,害羞似的。这么大一座古堡似的村落,没有一丝人声,也看不到炊烟。 他怔住了,这才想起:从踏上河岸到现在,它一直都是静静的。是的,连一声狗吠都没有听到。“这里的人喜欢安静,包括动物们。”他看着对岸,摇摇头,“不过还是太静了。” 老文公告诉自己:凡事都不要急,先安安稳稳睡一觉,明天一早进村。他要去看望那些老乡亲,还要到店铺里买些日用品。 太阳落山前,他开始准备第二餐。除了米饭和白菜,桌上加了两个小碟:小鱼干和酱瓜。没有电,一盏老式油灯的罩子被他擦拭得锃亮。旁边,是一只闪亮的高脚酒杯。 橘颂跳上桌子,看灯,顾不得吃饭。他想阻止它踏上餐桌,但忍住了。闪烁的火苗真的让人喜悦。他为自己斟上浅浅的红酒。 橘颂的尾巴弄痒了他的脸。“颂,我们真该庆祝一下了。多好的夜晚。从今天开始,每晚入睡前我都会讲一个故事。” 他端起杯子,橘颂一直看着。“哦,好吧。”他伸手蘸了一点酒,抹在它的嘴上。它抿一下,不停地抿,跳到地上。 他说一句“儿童不宜”,捏起一条小鱼干细细咀嚼。 窗上有了一片繁星。他围上围巾走出屋子。 很久没有看到这样清晰的银河了。这儿的夜空不是黑色,而是紫罗兰色。一只大鸟的叫声把目光吸引到河对岸。看不到高高低低的石屋了,浑浑的,黑黑的,包裹在隐约的山廓中。没有灯光,没有一个发亮的窗口。 村里也没有电。这怎么可能?蜡烛和油灯总有吧?他把眼睛睁大,一遍遍从头寻索。没有,真的没有一扇亮着的窗子。河水哗哗,夜晚的水声更响了。一会儿,又有鸟儿在叫,在山上,在村子后边。 橘颂不知什么时候倚在他的腿上,也在看对岸。“颂,你的眼神好,你能看到灯光吗?”他指着远处。 他和它一齐看着。后来,他的目光凝住了:一片模糊的石屋中,西南方的高处,透出了很小的一点亮光。橘黄色,十分微弱,但真的是从一扇窗子里透出来的。 “哦,有光。” 他们多待了一会儿。风不大,有些冷。这里比想象的要凉。空气里有腐草味儿,还有淤泥的腥气。一丝丝青生气掺在其中,这是春天的气息。春天不远了,如果它没有耽搁的话,这会儿肯定走到了石屋南边的山坡上,翻过那座稍高一点的山,也就来到河岸了。 “咱们俩提前来了,咱们是赶早的。”他抱起橘颂,回到屋里。 灯光暖暖的。这种光色让人想到童年,想到许多个类似的夜晚:奶奶为他读书,讲故事。他还记得她的声音。 他上炕坐下,围上被子。橘颂在那个柳筐里待了一会儿,也跃上炕头,坐到他身边来了。它发出咕噜声,鼻子频频翕动。他把被角掀开,让它钻进去。木槿花图案的被子将他和它盖得严严实实,只露出头部。他把枕头垫到背上,他和它半躺半倚,惬意多了。 他拿起一本书,又想起什么,拿来手机自拍了一张。“真是不错。你看上去很严肃啊。”他将屏幕放到橘颂跟前。 围紧被子还是有点冷。他去灶屋抱了一些劈柴,填进炕洞里。燃烧的噼啪声响起来,暖和了。 橘颂的身体很热,贴近时让人感到舒服。他看它脸上对称的花纹,发现那是一只大蝴蝶的图案,“奇妙之极,只有上苍才能描出这样一张脸。颂,我们在一起好暖和啊。” 一阵倦意袭来,打了一个盹。橘颂的眼睛离得太近,这让他很快醒来。它刚才一直在看他入睡,鼻子快要触到他脸上。他想亲它一下。“可是书上说了,我们口腔里的细菌群落是不一样的,沾上唾液你的喉咙会疼。多好的三瓣小嘴。”他拍拍它。 该讲故事了,他与它有个约定。窗外的星星在眨眼。有星星,就要有故事。“奶奶每天晚上给我讲故事,我在旁边,像你一样。” “谁都没有她会讲故事。夏天的夜晚,我们坐在合欢树下,开始是我一个人听,再到后来,赶来听故事的就多了:大刺猬嘴里叼着、背上驮着小刺猬,一挪一挪过来了;黄鼬和小狐也来了,趴在紫穗槐下一声不吭;听故事的一群里,蝈蝈的个子最小,它们躲在树叶后面。” 劈柴燃烧的噼啪声变小了。 “它们悄悄地,谁都没有发现,一直躲在四周的黑影里。可是它们听了一会儿,什么都忘了,因为入迷了。它们咯咯笑,后来又哭了。我给吓了一跳。” 橘颂盯住老文公。 “‘后面的故事留到明天吧,它是讲不完的。’奶奶最后总是这样结尾。” 又一阵倦意袭来。他眯上了眼睛。他发出鼾声,橘颂也眯上了眼睛。 他们的鼾声高一声低一声,此起彼伏,一直响到黎明。 原标题:《张炜《橘颂》:坚守梦想的“归去来兮”丨中国童年专刊》 阅读原文 |

【本文地址】