| 《公路沥青路面设计规范》(JTGD50 | 您所在的位置:网站首页 › 开裂荷载怎么算 › 《公路沥青路面设计规范》(JTGD50 |

《公路沥青路面设计规范》(JTGD50

|

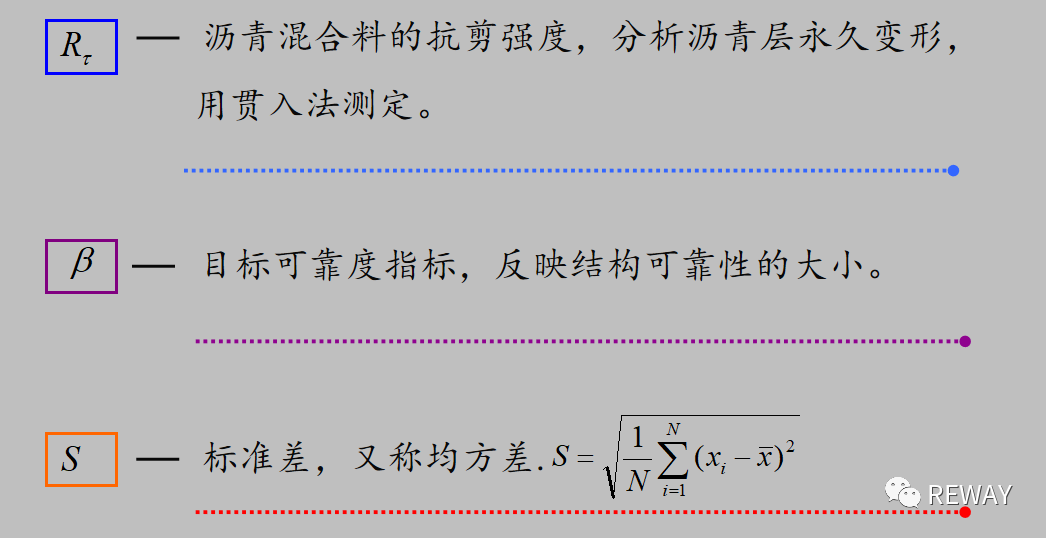

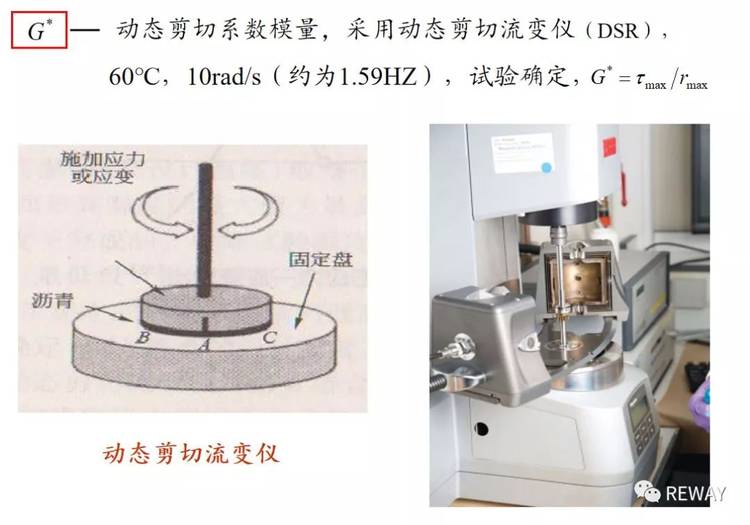

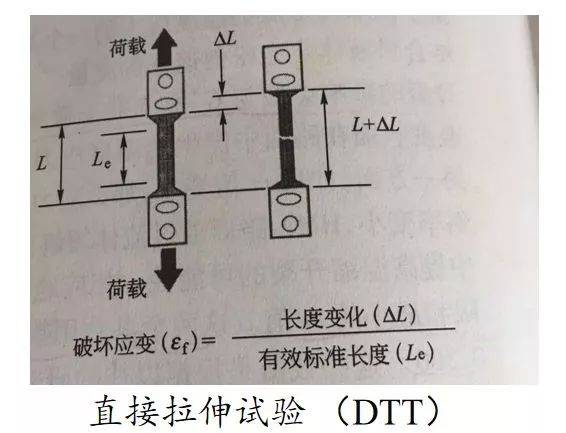

2.1.11 结构的设计期(设计基准期) 在预计的累计当量轴次和环境条件作用下,路面 不发生结构性破坏的时间长度。与工程结构可靠度设计中的“设计基准期”同。 2.1.13 轴载谱 各种车辆不同轴重的分布概率图。正态分布,对数正态分布。 2.1.14 当量轴次 分别按不同的破坏指标(五个指标),按当量损坏原则(mimer假定)将不同轴载的作用次数换算为设计轴载(100kN)的当量作用次数。 2.1.15 累计当量轴次 概念与老规范同,但这里指客车和货车的交通量(指2类~11类车型)。不考虑轻型车的作用。 2.1.16 路基平衡湿度 公路通车后,路基湿度在地下水、大气降雨与蒸发 等因素作用下达到平衡状态,湿度相对稳定,此时的路基湿度定义为路基平衡湿度。 2.1.17 裂缝指数 表征横向裂缝密集程度的指标,反映沥青层低温开裂程度。(DTT直接拉伸试验) 二、符号说明(15个符号)

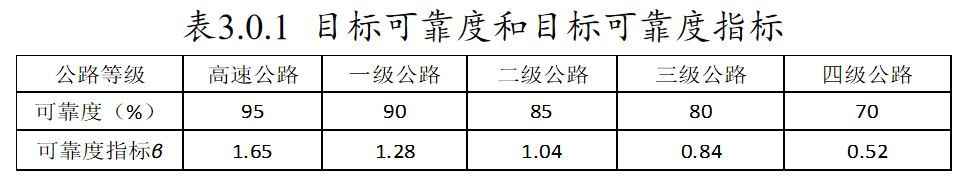

三、设计标准 3.0.1 目标可靠度和可靠度指标

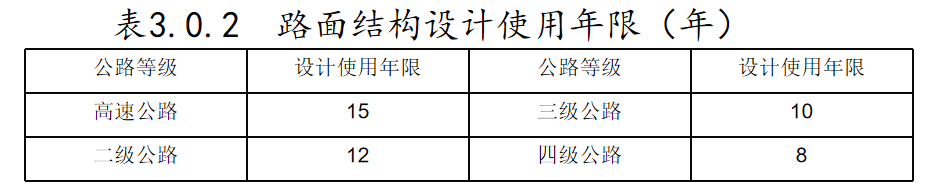

3.0.2 路面结构设计使用年限

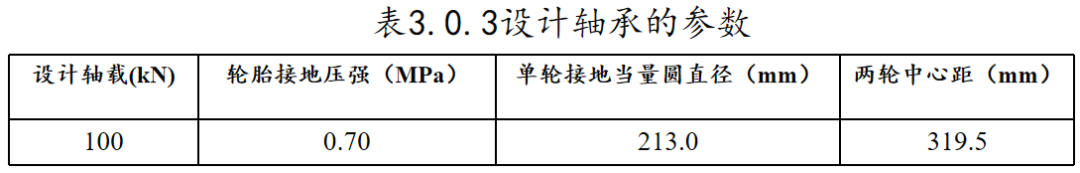

3.0.3 设计轴重100kN,单轴,双轮组(与老规范同),技术参数

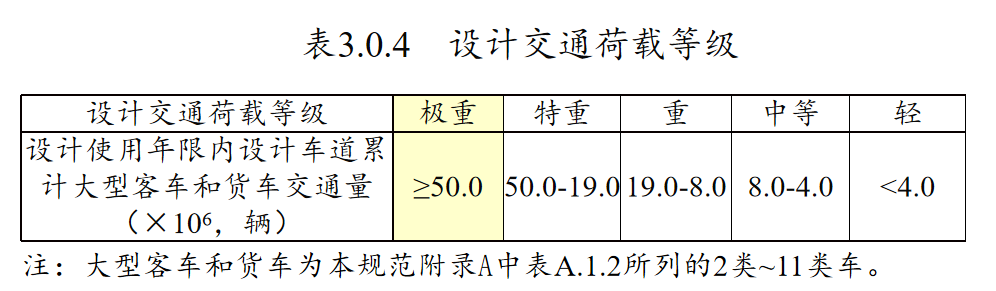

3.0.4 设计交通荷载等级

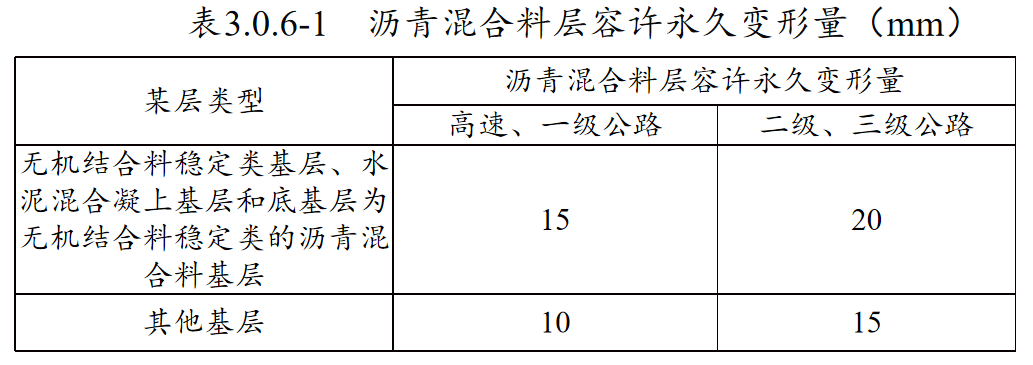

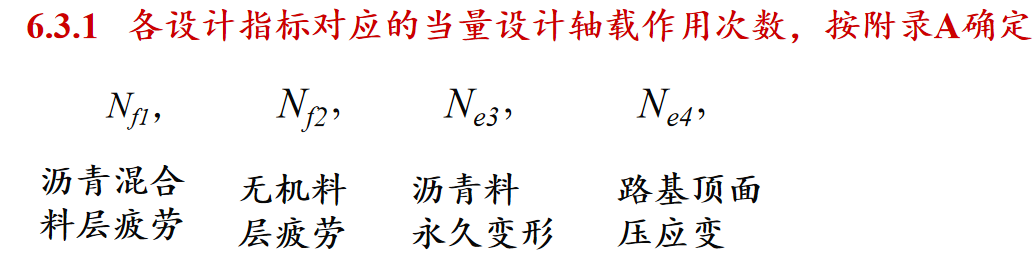

△累计轴重为大型客车和货车交通量(2类~11类车) △增加了“极重”等级,≥50×106辆,分为 五级(老规范四级) 3.0.5 沥青路面设计控制指标五个,取消了表面弯沉指标 五个指标: 沥青层疲劳开裂; 无机结合料层疲劳开裂; 沥青层永久变形; 路基顶面层竖向压应变; 路面表面低温开裂(季节性冰冻地区) 3.0.6 设计指标应满足(验算指标) 1.按本规范附录B.1和B.2计算的沥青层和无机结合料层的疲劳开裂寿命(次),[容许的]均应大于附录A确定的设计年限内当量轴载累计作用次数; 2.按附录B3计算的沥青永久变形量,应小于表3.0.6-1容许的变形量值;

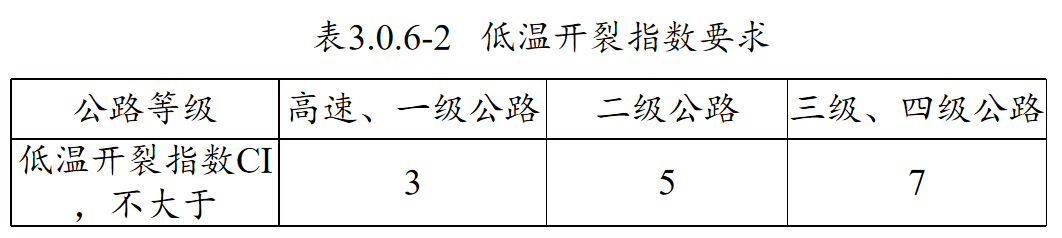

3.路基顶面竖向压应变应小于附录B4的容许值; 4.按照附录B5计算的沥青面层低温开裂指数不大于表3.0.6-2;

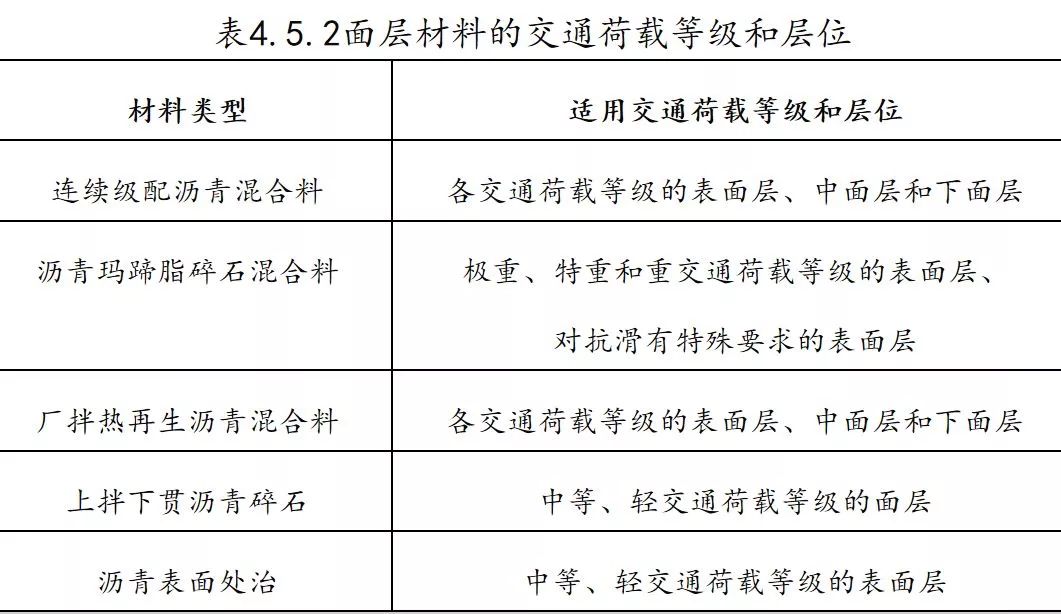

3.0.7 对于高速公路、一级公路等提出抗滑技术指标 横向力系数SFC60,测试标准车60km/h; TD—铺砂法构造深度(mm),与旧规范一样 四、结构组合设计 注意以下几点: 4.4.5 基层和底基层厚度,突出了集料公称最大粒径的关系 4.5.2 面层材料类型适用的交通荷载等级与层位,表4.5.2。

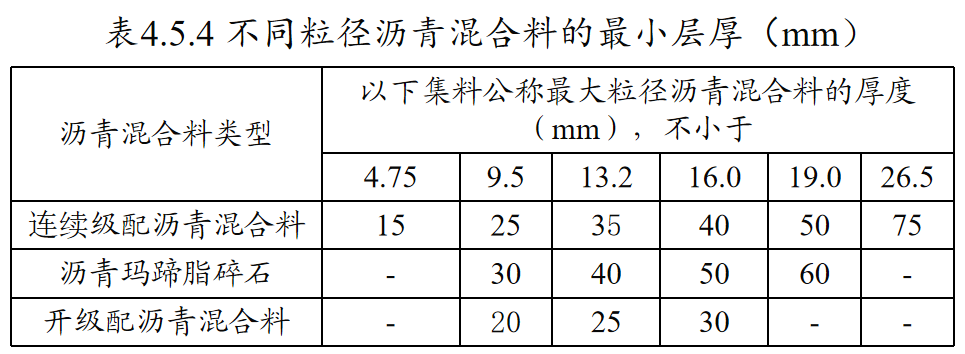

4.5.4 不同粒径的沥青厚度符合表4.5.4的规定 连续级配沥青混合料和沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)的结构层小厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.5倍;开级配沥青混合料厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.0倍。

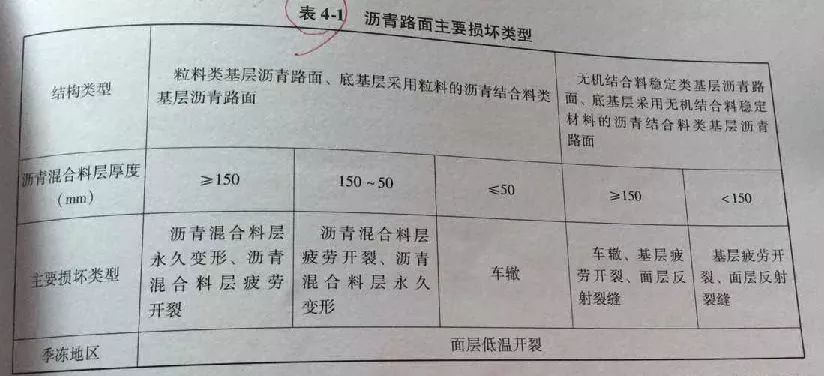

4.6 功能层:粘层、封层、透层、隔离层、防水(排水) 层、防裂层、取消了老规范中的垫层! 编制中表面,表4-1,列出了沥青路面主要损坏类型。

五、材料性质要求和设计参数 5.1.3 路面结构层材料设计参数的确定可分为3个水平(准):

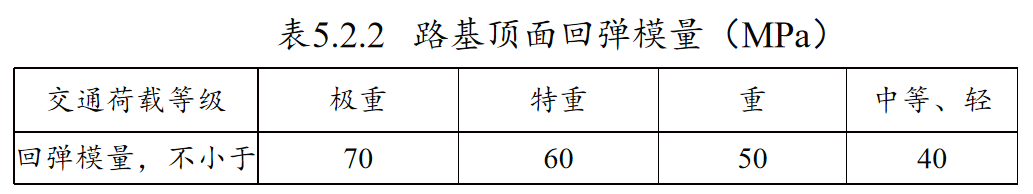

高速公路和一级公路的施工图设计阶段宜用水平一; 其他设计阶段使用二级和二级以下。 5.2.2 路基顶面回弹模量(MPa)

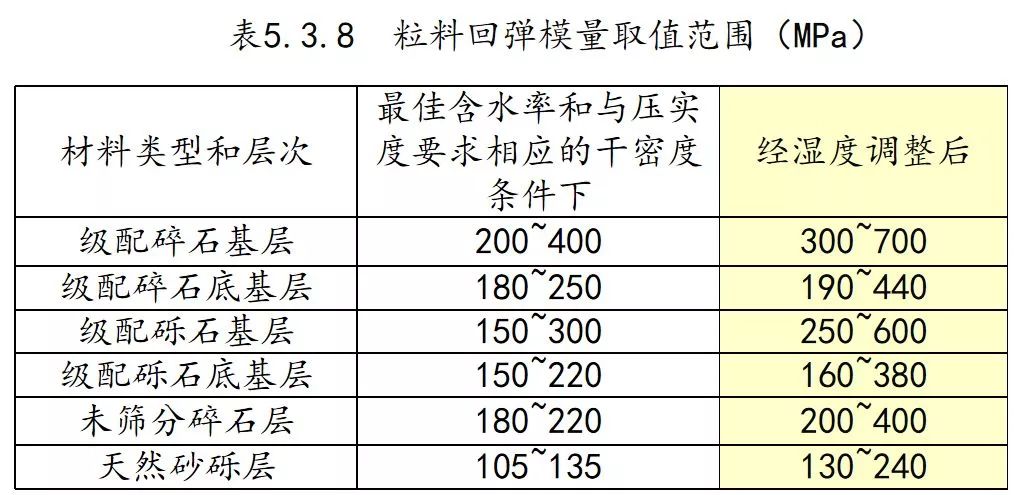

路基平衡湿度状态,并考虑干湿与冻融循环作用后的模量值,这个值比现有采用的25~40MPa大了许多。 5.3 粒料类材料 粒料类在最佳含水率与压实要求的干密度条件下,试验水平1按附录D采用重复加载三轴压缩试验测定,取其均值。在进行结构验算时,比值还应乘以湿度调整系数1.6~2.0。 在水平三,可取表5.3.8的值

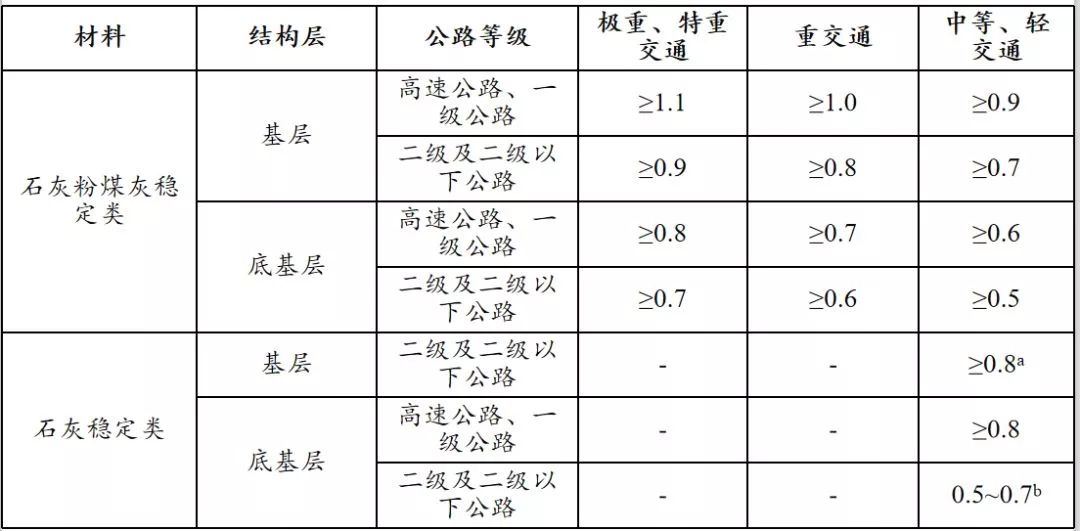

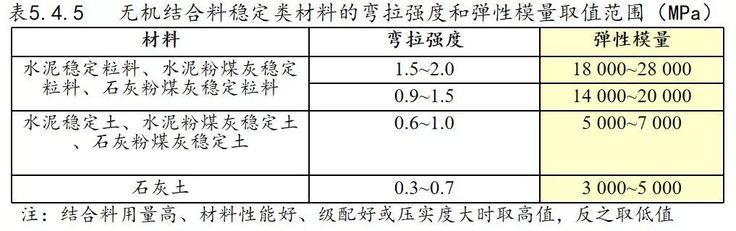

注:材料性能好、级配好或压实度大时取最高值,反之取低值。 5.4 无机结合料稳定材料 5.4.1~5.4.3 对于无机结合料类材料的集料最大粒径、水泥剂量,贫混凝土等做了相关规定,表5.4.4给出了无机结合料材料7d无侧限抗压强度标准(代表值)可供参考。

注:a在低塑性土(塑性指数小于7)地区,石灰稳定砂砾和碎石的7d龄期无侧限抗压强度应大于0.5MPa(100g平衡锥测液限) b低限用于塑性指数小于7的黏土,高限用于塑性指数大于或等于7的黏土 5.4.5 对无机结合料稳定类材料弯拉强度和弹性模量按三个水平作出了规定。

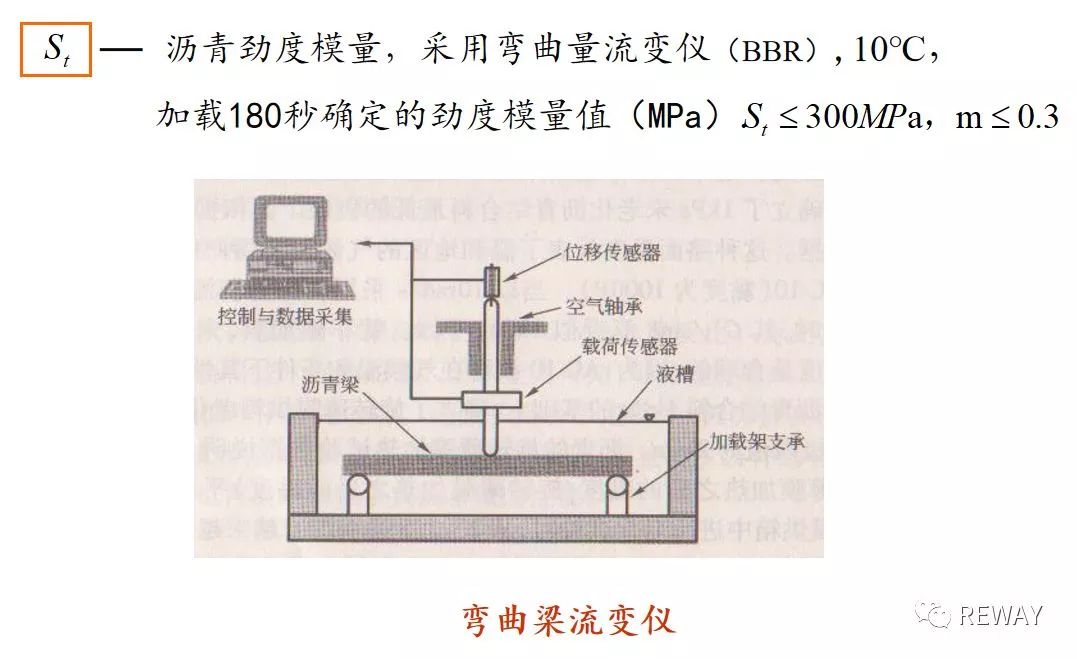

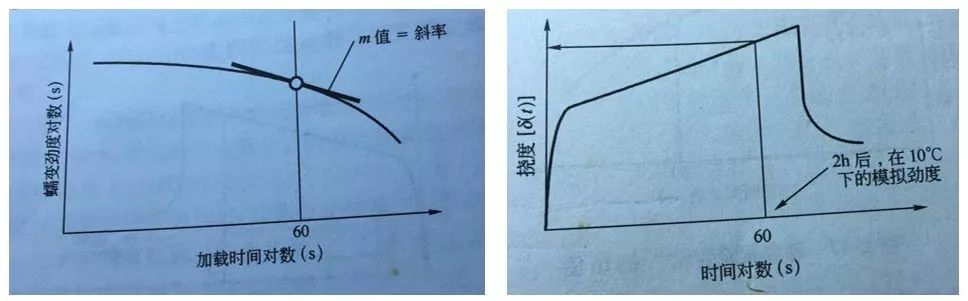

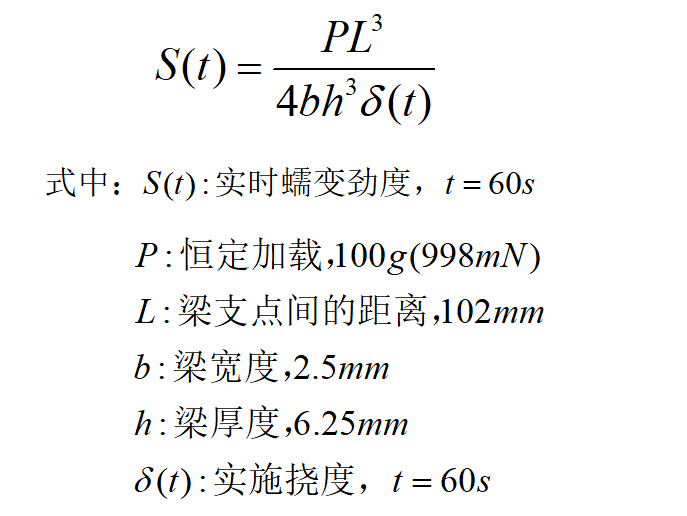

结构验算时,无机结合料的弹性模量应乘以结构层模量调整系数0.5。 5.5 沥青混合料类材料 5.5.1~5.5.4 为一般规定 5.5.5 季节性冰冻地区高速公路和一级公路表面层沥青低温性能应满足下列指标要求: 1、连续10年最低气温平均值作为路面低温设计温度,低温设计温度提高10℃的试验条件下,弯曲梁流变(BBR)试验蠕变劲度St≤300MPa,蠕变曲线斜率m ≤0.3

2 .当蠕变劲度S在300~600MPa之间,且m>0.3,增加沥青直接拉伸试验(DTT),其断裂应变不宜小于1%(10 000με)

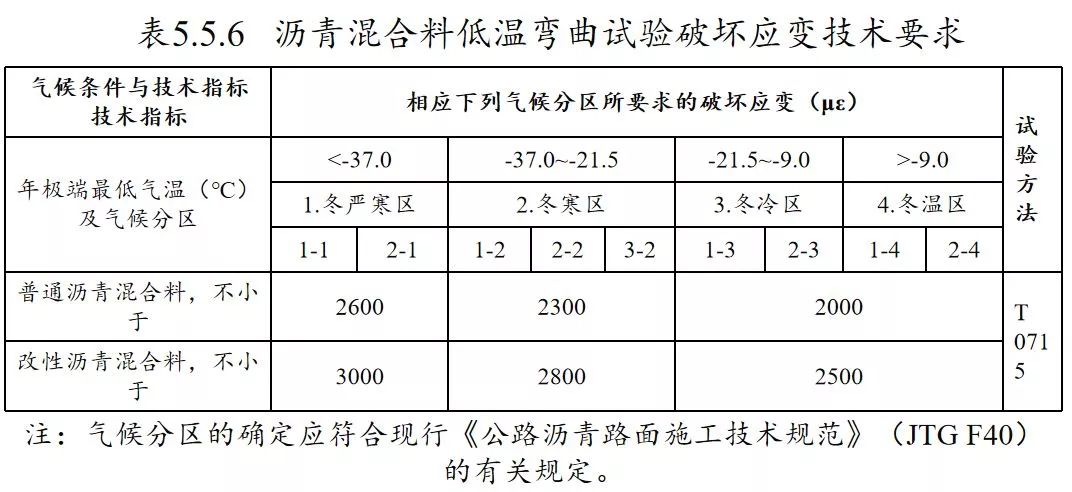

3. 以上都不满足时,由沥青弯曲梁流变试验和直接拉伸试验确定的沥青临界开裂温度。 5.5.6 给出了沥青混合料低温弯曲试验破坏应变要求。

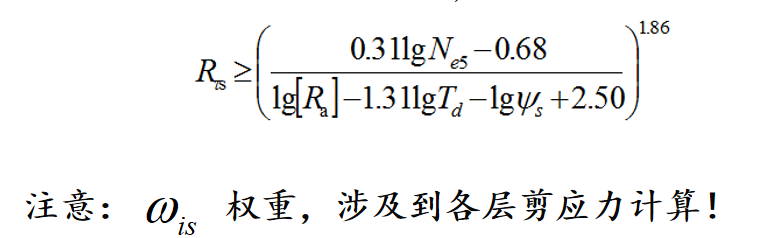

5.5.7 沥青混合料车辙动稳定度要求变化不大(表5.5.7)。 5.5.8 用单轴贯入试验方法测定沥青混合料贯入强度(附录F)无机结合料基层沥青路面、底基层采用无机结合料基层、用沥青类材料的沥青路面,水泥混凝土基层沥青路面的沥青混合料用贯入强度,宜满足式(5.5.8-1)。

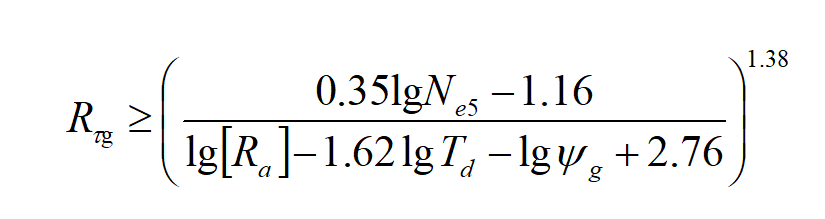

5.5.9 粒料基层沥青路面和粒料底基层、沥青类基层的沥青路面,沥青贯入强度宜满足式(5.5.9-1)。

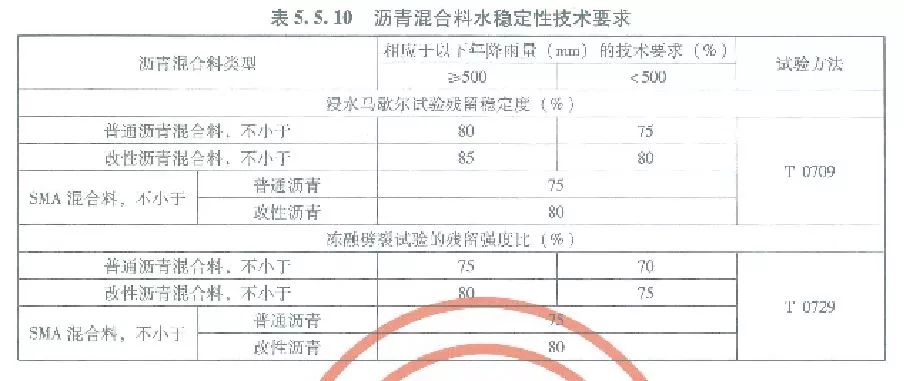

沥青混合料贯入强度表示沥青混合料抗剪切变形的能力,旨在控制路面车辙。交通部“沥青路面荷载标准”项目,研究了贯入强度和沥青混合料永久变形的关系模型。 5.5.10 沥青混合料水稳定性技术要求:浸水马歇尔试验残留稳定度,冻融劈裂试验残留稳定度。

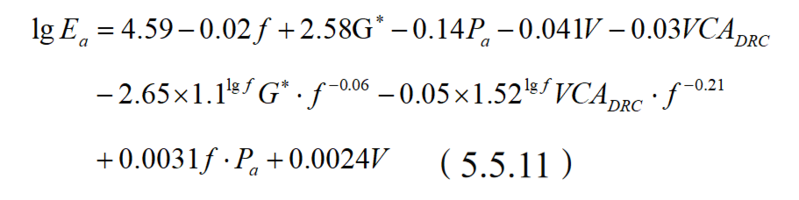

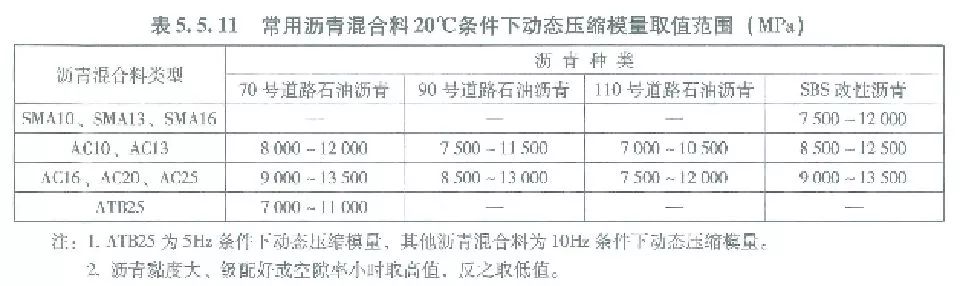

5.5.11 沥青混合料动态压缩模量 沥青混合料动态压缩模量采用单轴压缩动态模量试验法确定(“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”(JTG E20 )T0738),温度20℃,面层沥青混合料加载频率10HZ,基层5HZ。试验直径100±2mm,高150±2.5mm。集料最大公称粒径不大于37.5mm。 1、水平一,按上述试验直接测定, 2、水平二,按式(5.5.11)计算确定

3、水平三,按表5.5.11确定

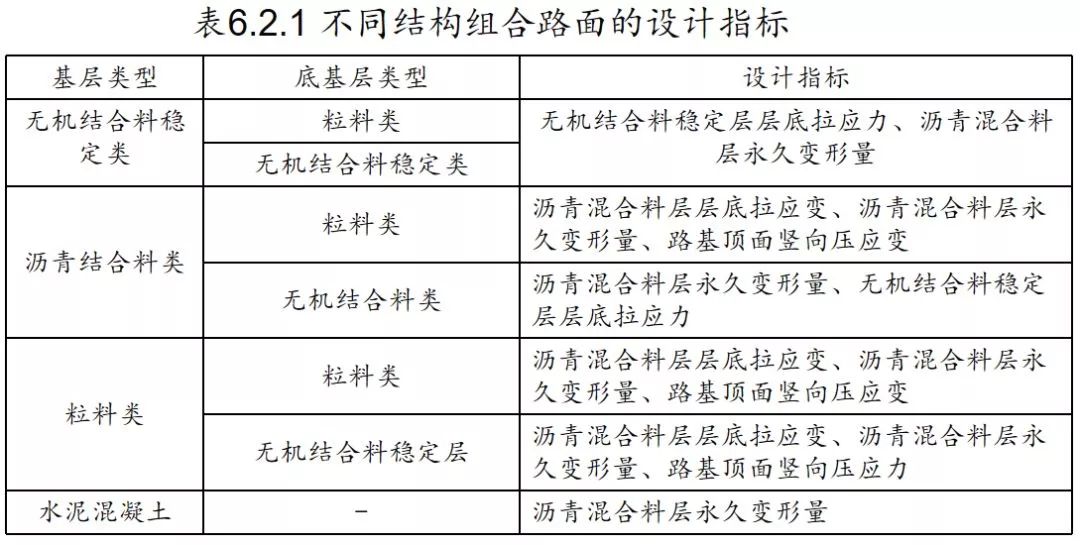

注意:表中各沥青混合料E相差不甚合理! 六、路面结构验算 6.1 一般规定 6.1.1 路面结构力学指标计算采用双圆均布垂直荷载作用下的弹性层状连续体系理论。 (计算体系与原规范一样) 但应说明,从概念上引用了结构可靠度理念! (设计基准期,各级公路目标可靠度和可靠度指标) 6.1.2 路面结构组合方案拟定后,应按附录B方法进行路面结构验算,再结合工程经验和经济分析确定。 6.2 设计指标 6.2.1 多指标(五个)设计,放弃了多年用的表面弯沉指标。 表6.2.1列出来不同结合组合路面的设计指标

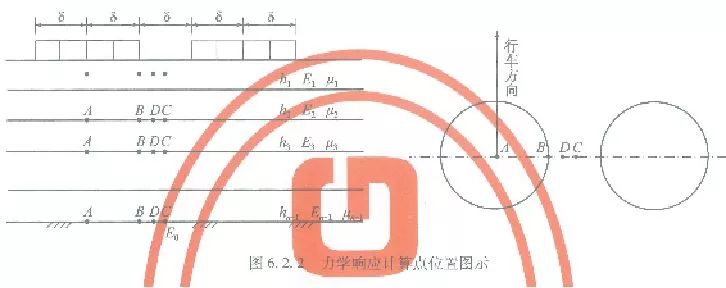

6.2.2 各设计指标选用表6.2.2规定的竖向位置处的力学响应,应按图6.2.2所示计算位置,选取点A,B,C和D计算的最大力学响应量。

6.3 交通、材料和环境参数

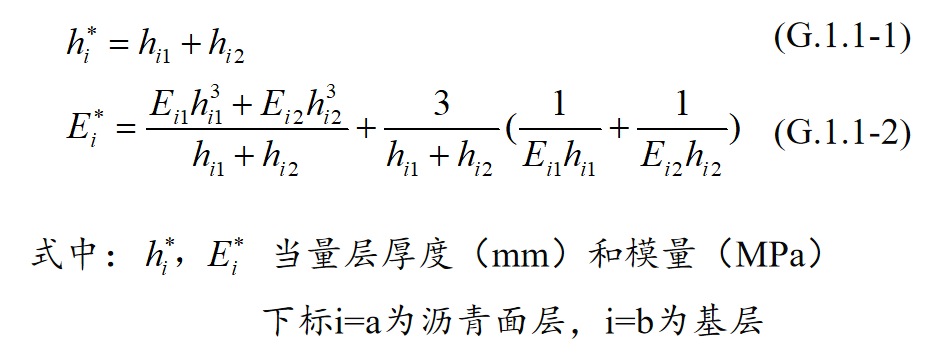

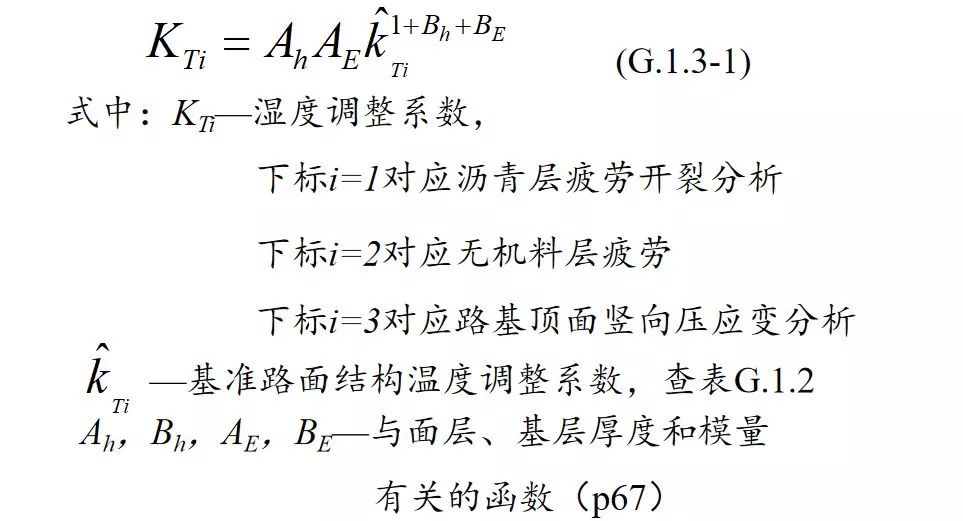

6.3.2 路面各结构层模量取值应符合规定 1、沥青面层:20℃,10HZ,单轴压缩动态模量 沥青基层:20℃,5HZ 2、无机结合料层:采用中间段法单轴压缩模量, 并经结构层模量调整0.5修正(室内测试和现场FWD计算对比) 3、粒料层:采用经湿度调整的回弹模量 参考美国ASHTO力学经验法(MEPDG), 考虑材料通车后的湿度变化引入,调整系数1.6~2.0 模量测定方法用动三轴仪(p49) ,试件直径: 最大粒径大于19mm的粒料,时间直径×高度=φ150 ×300mm 最大粒径<19mm时,采用φ100 ×200mm试件。 4.路基:采用平衡湿度状态下, 并考虑干湿循环与冻融循环作用后的顶面回弹模量。(用承载板) 6.3.3 沥青层疲劳,无机料层疲劳和路基顶面压应变验算时,应按附录G确定,湿度调整系数和等效温度,确定方法分两步: 1)根据气温资料和表G-1确定基准路面结构的湿度调整系数和等效温度。 2)对于非基准路面结构,即沥青面层和基层(含底基层)由两层或两层以上不同材料结构层组成时,应按式G.1.1-1和式G.1.1-2分别换算成当量沥青层和当量基层。简化为当量沥青面层、当量基层和路基组成的三层路面结构。

不同气温状况下基准结构的损坏,转换成标准温度(20℃)条件下基准路面结构的等效损坏,从而得到基准路面结构温度调整系数KTi。部分地区基准路面结构温度调整系数,见表G1.2(p63~P66)

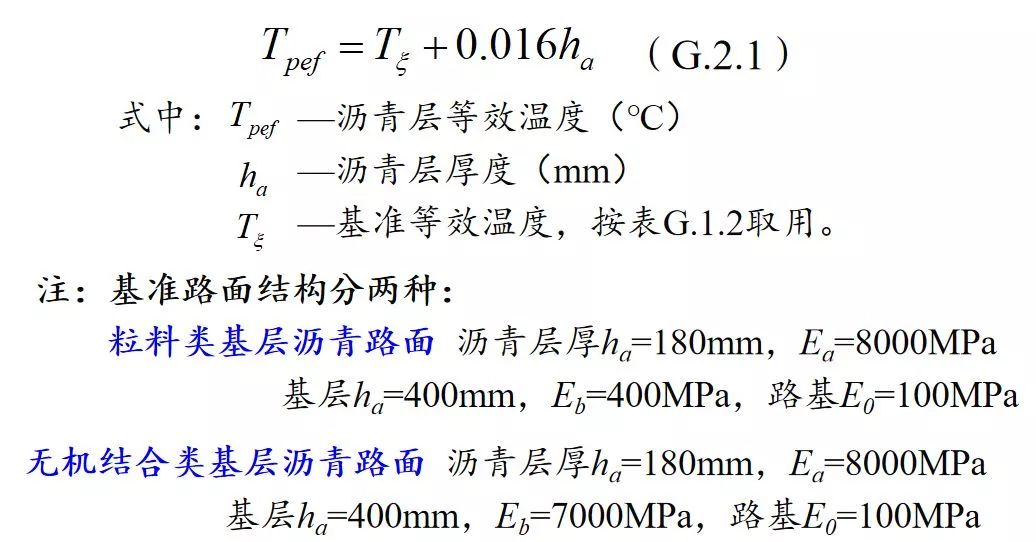

等效温度用于分析沥青混合料永久变形,其等效温度按(G.2.1)式计算:

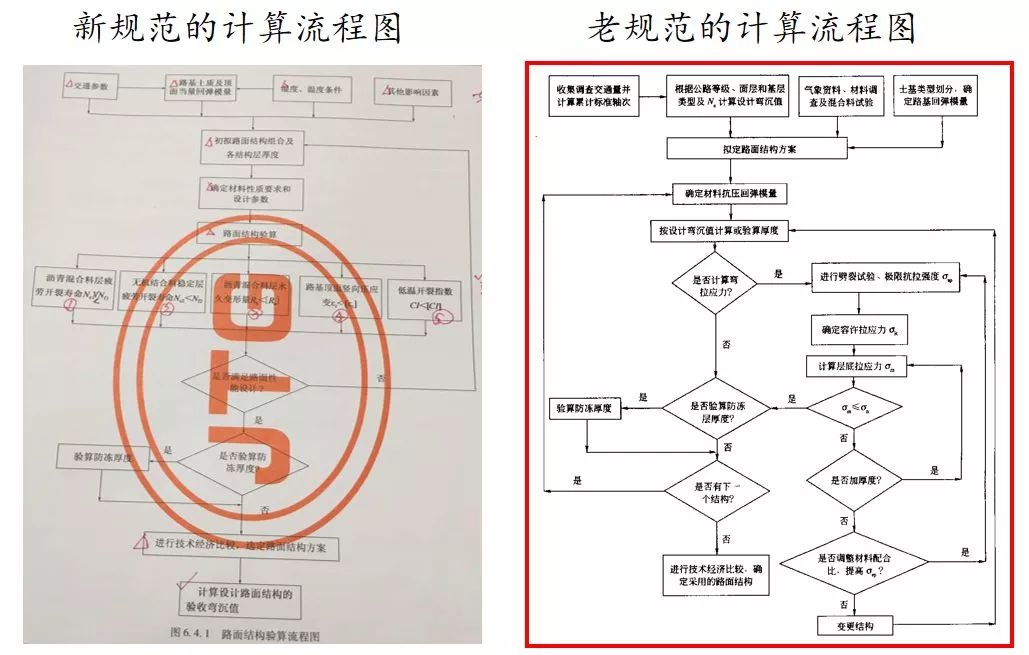

6.4 路面结构验算流程 1、新、老规范的比较

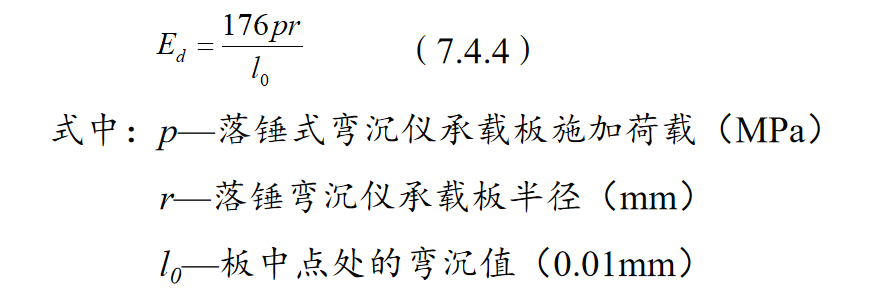

比较这两个流程图可以看出: 1、新老规范输入参数基本相同。验算的步骤也差不多!但参数确定方面变化很大! 2、老规范以路表弯沉为设计指标,以沥青层和粒料稳定层拉应力为验算指标。 新规范为多指标设计,取消了弯沉指标,以沥青层弯拉疲劳开裂、无机结合料层弯拉疲劳开裂(这两个指标形式上与老规范差不多,但内容上相差较大),沥青层永久变形,路基顶面竖向压应变,沥青面层低温开裂(后面三个老规范是没有的!) 3、最后,新规范还加了一个验收弯沉控制指标 (老规范没有明确提出来!) 2、新规范结构验算方法如下: 1)按附录A调查分析交通参数,根据本规范第3.0.4条规定,确定交通荷载等级; 2)根据路基土类、地下水位高度确定路基干湿类型和湿度状况,按本规范第5.2.2条要求,确定顶面路基回弹模量(没必要的改善措施) 3)根据设计要求,初拟路面结构组合与厚度方案,选取设计指标; 4)按本规范第5章及第6.3.2条规定,确定个结构层模量等设计参数,并按第5章规定检验粒料的CBR值,无机结合料的无侧限抗压强度,沥青低温性能要求,沥青混合料的低温破坏应变、动稳定度、贯入强度和水稳性等指标。 5)按附录G的规定,确定各设计指标对应的温度调整系数或等效温度; 6) 采用多层弹性体系理论程序计算各规定点各设计指标的力学响应量; 7)按附录B的规定进行路面结构验算,验算结构应符合第3.0.6条规定; 8)对通过结构验算的结构进行技术经济分析,选定设计的路面结构; 9)按附录B.7计算设计路面的验收弯沉值,并应符合附录B.7的规定。 七、改建设计 7.1 该建设计应采用动态设计理念,根据现场情况,施工阶段应动态调整改建方案。 7.2 既有路面调查:交通量、轴载组成、增长率;路面破坏状况;采用落锤式动态弯沉仪,雷达,钻芯等。 7.3 改建方案:局部病害处理,整体性处理或他们的结合方案,对裂缝较多的路面采取减缓发射裂缝的措施,材料再生利用。 7.4 改建路面结构验算 1)加铺层的设计参数应按新建路面结构确定 2)既有路面层的设计参数按下列要求确定: (1)将既有路面简化为由沥青层、无机结合料层或粒料层和路基组成的(当量)三层体系。利用落锤式弯沉仪测定的弯沉盆反演或芯样实测方法确定各结构层模量。(用什么反演方法和模型?) (2)既有路面无机结合料层的弯拉强度Rs,宜用现场芯样实测的抗压强度Rc,用式(7.4.3)计算: Rs=0.21 Rc (7.4.3) (3)既有路层采用直接加铺或铣刨后再加铺,对加铺层均应进行结构验算,加铺层的设计参数按新建路面结构确定。 既有路层采用直接加铺或铣刨后留用的结构层不再进行结构验算,其顶面当量回弹模量(按路基处理)。

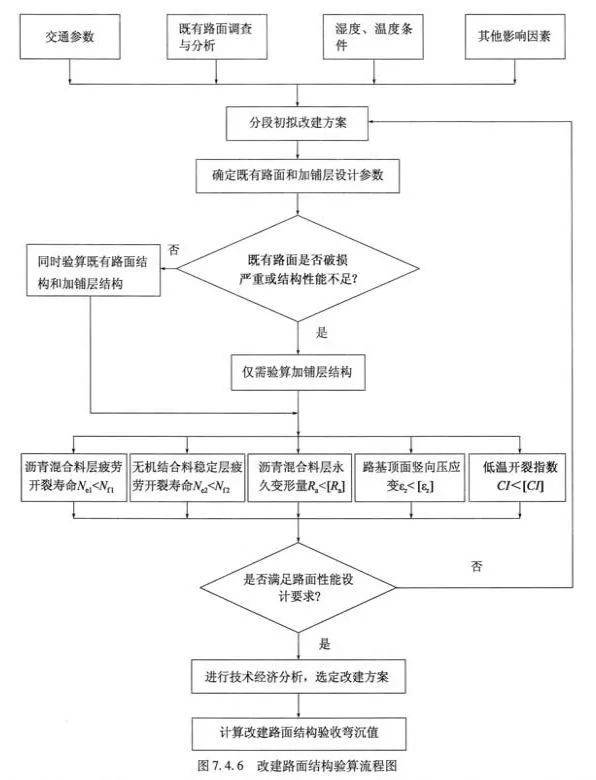

3)7.4.6 改建设计流程见图7.4.6,与新路设计大致相同。

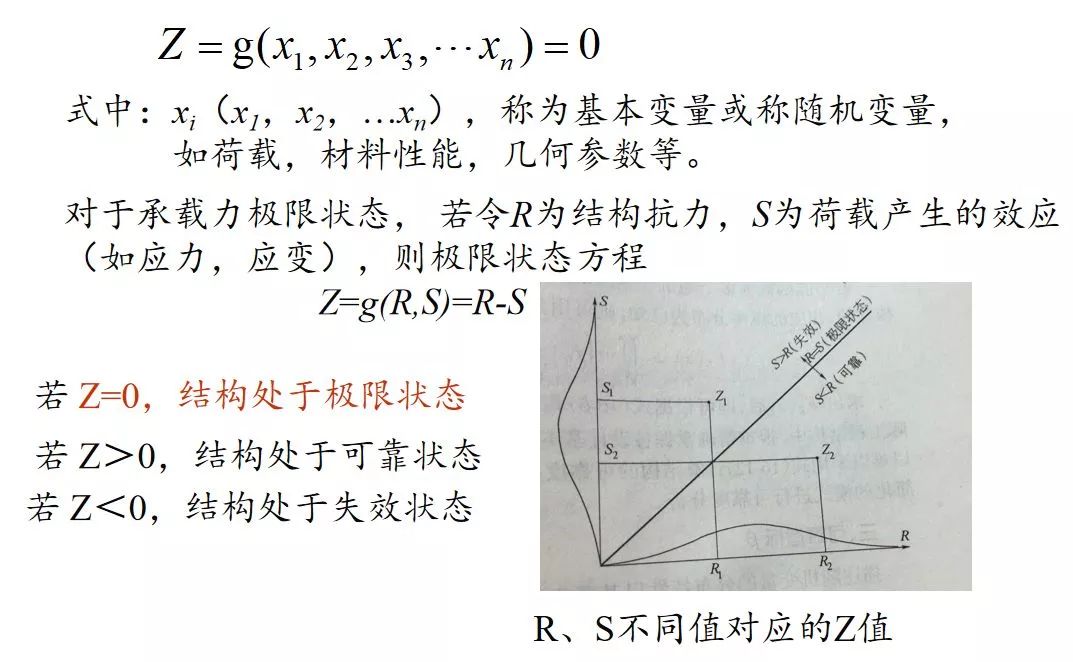

八、桥面铺装设计 本章太简单,基本上未反映现有桥面铺装的工程设计和研究状况。 小结 新规范(JTG D50-2017)与旧规范(JTG D50-2006)的主要变化: 1、调整了交通荷载分级(五级),增加了极重交通等级,以路面设计期内累计货车和客车交通量划分交通荷载等级; 2、取消垫层,明确了功能层的含义; 3、路基顶面回弹模量采用三轴仪实测,代替了原来的压入承载板法;旧规范采用最不利季节的湿度、新规范用路基平衡状态湿度。 新规范路基顶面模量要求较旧规范提高了2~3倍。 4、在沥青路面结构验算时,根据当地的年平均气温,引入了温度调整系数和等效温度概念。 5、采用图的饱和度Sr代替稠度标准路基干湿状态; 6、采用了针对路面具体损坏的多指标(五指标)体系;增加了路基顶面压应变、沥青层永久变形、路面低温开裂指标, 改进了沥青层和无机结合料层疲劳开裂, 取消了路表弯沉设计指标,保留了路面完工后以弯沉作验收指标; 7、改变了路面材料和路基设计参数,改进了测试方法;提出了确定路面材料和路基设计的三个水平法; 8、提出了轴载谱及交通参数的调查分析方法; 9、突出了路面结构组合设计要求,保证结构安全,耐久和全寿命周期经济合理; 10、调整了章节安排,规范了术语和符号。 补充解释 一、关于路面结构可靠度设计 1、路面结构可靠度:路面结构在规定时间内和规定的条件下完成预定功能的概率。《公路工程结构设计统一标准》(GB/T 50283-199) “规定的时间”是指结构设计基准期,对于路面设计,设计基准期一般去设计年限; “规定的条件”是正常设计,正常施工和正常使用的条件“预定功能”是指结构的安全性,适用性和耐久性, 也成为结构的可靠性,结构应满足的使用指标。 2、结构极限状态方程

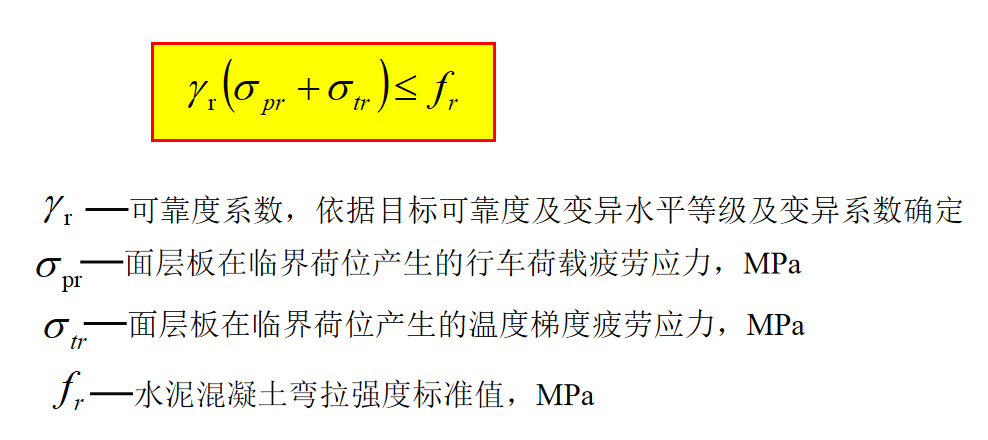

《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011),给出的极限状态方程:

3、可靠度指标β

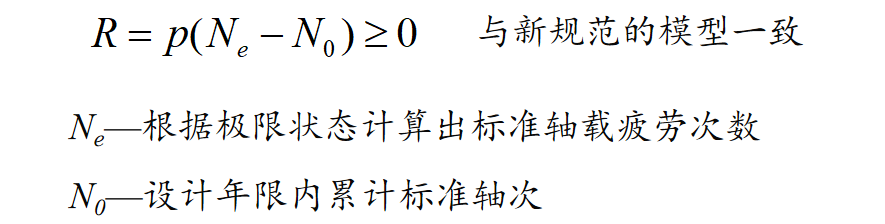

4. 20世纪80年代提出过的沥青路面可靠分析的两个概率模型: 1)原长沙交通学院(长沙理工大学)的效应—抗力模型

2)同济大学的疲劳破坏概率模型

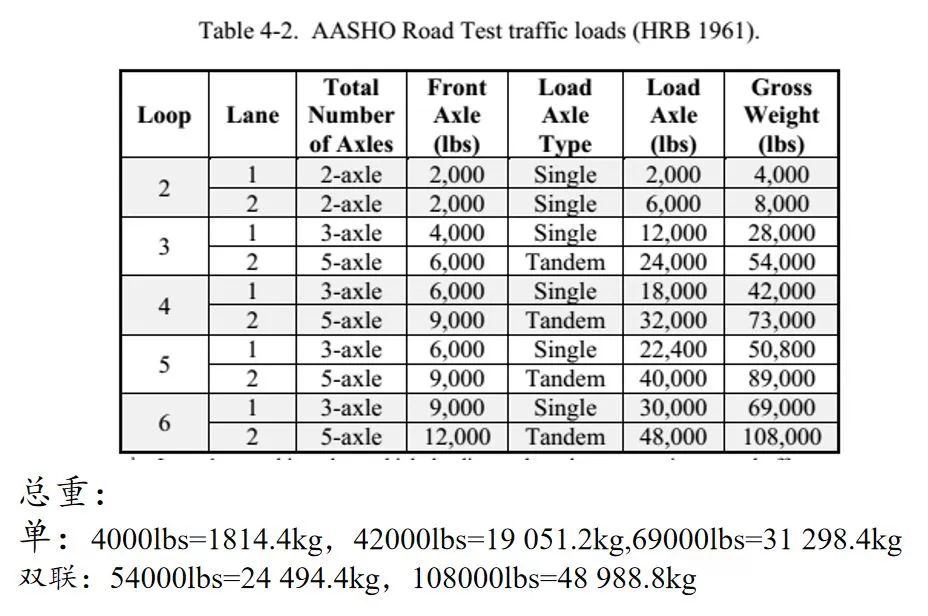

二、关于交通荷载参数分析中的轴载谱 通过在车道上设置称重设备,连续采集设计车道上所有2轴六轮(2类车型)及以上车辆的类型、轴型组成及轴重数据,并按照附录表A1-2对车辆进行分类。分别统计车辆单轴单轮、单轴双轮、双联轴、三联轴的数量,将他们除以各类车辆的总数量,得到各类车辆中各种轴型的平均轴数,并统计各类车辆各种轴型在不同轴重区间出现百分比,确定各种轴型的轴重分布系数,即为轴重谱。 确定轴载谱时,单轴单轮、单轴双轮、双联轴、三联轴分别每隔2.5kN、4.5kN、 9.0kN和13.5kN划分为一个轴重区间。 关于轴载谱方面研究的论文很多。最早同济大学、山西交通厅在运煤专用公路的路面研究中采用过。 美国AASHTO路面设计M-E法(2002)取消了车辆当量换算,而采用轴载谱研究车辆对路面的作用。 三、关于路面结构验算方法几个模型的说明 1、沥青混合料疲劳开裂验算公式(B1.1-1) 据编写组说明这个公式依据108次(组)常应力加载模式和618次(组)常应变加载模式疲劳试验结果建立沥青混合料疲劳开裂模型。 利用了北京3个ALF试验路段,美国加州大学berkeley分校6个重车模拟HVS试验路段,美国西部换到WesTrack 8个试验路段,美国明尼苏达州MnRoad 10个试验路段和美国沥青技术中心(奥本大学)NCAT 3个试验路段,共30个试验段的疲劳数据,对已建立的疲劳模型进行了验证和修正。 这30个验证路段中仅有3个是中国的,其他都是外国的(美国)。国外这些试验段用的什么石料、沥青,什么类型的混合料,路面结构,施工水平,记载情况等与我们国家采用的材料其有什么不同?可能不是完全清楚,作为修正和验证依据可靠吗? 2、无机结合料稳定层疲劳开裂计算公式(B.2.1-1)和(B.2.1-2) 据编写组说明,这个公式依据148个水泥稳定砂砾,水泥碎石,水泥土和石灰粉煤灰碎石四种常用混合料的疲劳开裂试验结果建立的。( 148个/4=37个)每种混合料,不说这四种无机稳定料的代表性,仅数量就有些问题了! 为了缩小室内性能模型与现场疲劳间的差异引入的kc系数,是通过比对调研的路面模型结构损坏状况与上述疲劳开裂模型分析结构得到的,这种比对的客观性如何? 3.沥青混合料层永久变形的验算式(B.3.2-1) 依据多种沥青混合料,在不同温度、压力等条件下229个有效车辙试验结果得到式(B3.2-1),b并利用国内十余条公路多年车辙数据和五个试验路段对该模型进行了修正和验证,同时考虑现场综合修正系数kR。 4.路基顶面竖向压应变验算 路基顶面的容许竖向压应变按式(B.4.1)确定,对于这个式子的调整和修正是按照AASHTO试验路195个路面结构资料以及Psi=2.5时轴载作用次数,反算路基顶面的竖向压应变,并建立竖向压应变与100kN的轴载作用次数间的经验关系式,经修正和调整建立的。 这说明这个模型基本是外来。AASHTO试验是1958~1960年完成的,地点是美国Ottuwa,Illinois,一个气候条件,一种土组,施工时间是1956.8~1958.9,加载时间1958.10~1960.11修筑了6个环道(每个环道有两个行车道),每个环岛固定的加载作用,性能测试包括: 粗糙度(平整度),可见的破坏,弯沉,应变和Psi。 平均气温27°F~ 76°F,平均降雨34in,平均霜冻深度28in。 下表列出了AASHTO的交通荷载

沥青路面结构细节大致如下: 骨料:轧碎石灰石(骨料公称最大尺寸3/4in),天然硅砂,石灰石粉 沥青:针入度85~100,沥青用量4.5~5.4%,现场孔隙率7.7% 面层:厂拌沥青混凝土,厚度1in~6in 基层:轧碎白云灰岩,厚度0~9in(所有环道),水泥或沥青稳定 底基层:砂砾,厚度0~16in(所有环道) 路基:A-6 可以大致比较一下,AASHTO环道路面结构与我国常用的路面结构是不同的。因此用AASHTO环道的结构反算路基顶面压应变来建立我国的路基顶面压应变预测模型,值得进一步研究。 5.沥青面层低温开裂指数验算式(B.5.1) 此式仅分析了东北地区10余个路段沥青性质,路面结构,路基土质类型等于路面低温开裂的关系,并考虑加拿大滑铁卢大学Hass模型建立的。 首先其代表性不够,季节性冻土地区在中国有一大片,除东北外,西北、华北、甚至中、东部北边(如河南、安徽、江苏、山东)还有青海、四川等省。仅用东北地区10余个路段建立的模型可靠性如何?值得讨论。 另外,加拿大与我国气候条件不大一样,引用Hass经验模型的可靠性如何? 哈尔滨工业大学马宏岩(硕士论文)对NCHRP1-37A力学经验法低温开裂预估模型,结合黑龙江省长平高速的开裂状况进行过研究,并在修正的Hass模型的基础上建立了使用东北地区的新模型。 6.本规范的材料参数测定基本都是采用动载设备完成的,即该材料的参数(如模量,强度指标等)是动态的,但是路面结构体系受力分析还是静态,这两者如何协调?只从提高了材料的模量值以求减少结构对荷载的响应值是不甚合理的,应加强结构动载作用的研究! 来源:百度文库 作者:张起森,长沙理工大学交通运输工程学院教授,博士生导师,从事公路工程教学和科研近四十年,主要研究方向为路面结构强度原理及设计理论与方法、土工合成材料加固机理与应用等。是我国道路工程有限元分析与应用研究方向的开拓者与奠基人,在路面结构强度理论,特别是沥青路面开裂、土工合成材料等方面的研究在国内处于领先地位。从1985年和1995年起,分别指导道路工程专业硕士研究生40余名,博士生17名,其中有的已成为教授、副教授 、高级工程师等学术技术骨干或管理层负责人。张起森教授主持和参加国家、部省级科研课题数十项,其中,“柔性路面的设计方法”、“半刚性基层沥青路面研究”、“沥青路面低温抗裂设计指标与计算方法研究”等十余项成果,分别获得国家与部省级科技进步奖,其中大部分科技成果已纳入各种设计、施工与试验规范(规程),直接指导工程设计与施工,为国家创造了显著的社会、经济效益。是“国家突出贡献”专家。 主要著作:主编与参编专著、教材10本(由人民交通出版社、湖南科技出版社出版),代表性著作有《道路工程有限单元分析法》、《半刚性基层沥青路面研究》等。在国内外重要学术刊物上及国际 、国内重大学术会议上发表论文100余篇。曾获得交通部“全国交通战线先进科技工作者”、“湖南省优秀科技工作者”及“湖南高校优秀科技工作者”,1992年起享受国家有突出贡献专家津贴。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】