| 美国建筑游学,14位大师30个作品,一次看够! | 您所在的位置:网站首页 › 建筑大师作品的手绘平面图 › 美国建筑游学,14位大师30个作品,一次看够! |

美国建筑游学,14位大师30个作品,一次看够!

|

此次行程中的三十多个作品,出自超过14位建筑大师及多个事务所,行程紧凑度、丰富度,对得起我们的疯狂二字,如果你有一个建筑梦,那么你怎能少了这份旅行计划!经典作品与最新作品,一齐收入囊中,让所有的敬畏变为现实,梦想中的建筑,我们来看你们了!

行程中,我们会到访四所世界顶尖学府,在这些高校中,同样也会看到非常多的大师作品。

10天时间,我们会走过4个城市,每一个角落都是立体的建筑书,一部现代建筑史呈现在眼前,从建筑出发,探索整个城市。

—— 行程安排—— 世贸中心交通枢纽 | 圣地亚哥·卡拉特拉瓦 卡拉特拉瓦称“光线”是交通枢纽中的结构元素,表示这座建筑由“光柱”支撑。在晚上,发光的“眼睛”成为了照亮整个世贸重建区的灯笼。在每年的9月11日,以及短暂的春秋季节中,“眼睛”可移动的顶棚将朝天空张开,增添了更多的精神层面的神性。尽管建筑的造型让我们联想到了很多历史建筑上的元素,根据卡拉特拉瓦的说法,他的灵感仅仅来源于孩童握住双手形成的飞鸟的形态。

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow 哈德逊广场艺术中心| DS+R “The Shed” 作为开放式的基础设施,可以为未知的未来提供永久的灵活性,并能够及时应对规模、媒体、技术和艺术家不断变化的需求。37米高的可移动外壳由一个裸露的钢斜架建造,外覆一层半透明的垫层,垫层由聚氟乙烯(ETFE)和轻质特氟隆聚合物制成。

© Iwan Baan

© Iwan Baan

© Iwan Baan The Vessel | 托马斯·赫斯维克 由鬼才是设计师托马斯·赫斯维克设计的这座雕塑式艺术品,设计灵感来源于蜂窝,其炸裂式的2465级扭转台阶和80个楼梯平台吸引世人的眼球,成为哈德逊广场的最为耀眼的视觉标志。设计师对于这个雕塑的理念是“有参与性”,即每个人都来到这里走上这些台阶,人们可以在这里求婚、跑来跑去,或者做其他任何事情。

© Michael Moran

© Getty Images

© Getty Images 古根海姆博物馆 | F.L.赖特 纽约古根海姆博物馆(the Solomon R. Guggenheim Museum) 是纽约著名的地标建筑,是美国二十世纪最著名的建筑师赖特(Frank Lloyd Wright)晚年的杰作。赖特为了这座建筑费尽心血,螺旋式的创新空间造型设计前后绘制了700多张草图和6套不同的工作图纸。展厅通过环形上行坡道,从底层盘旋上升直到最高层,没有阶梯。圆中庭顶部的玻璃穹顶成为中庭空间精神层面的引领。赖特钟情于平展宽阔的草原风格,在拥挤的纽约,他用向上的螺旋线表达他对远方和广阔空间的追求。这座被赖特称为“永不断裂的连绵曲线”博物馆仿佛是一座没有神像的崇高的殿堂。

© Lijian Ma

© Lijian Ma 伊利诺伊理工学院克朗楼 | 密斯·凡·德罗 建筑长67米,宽36.6米,整个建筑为简单的矩形状,其间没有柱子和墙,是一个大的宽敞空间。屋顶由钢架支撑,四面大部分为玻璃,此建筑是一个名副其实的钢与玻璃的结合体。整个建筑简洁流畅,充分体现密斯的设计思想。作为密斯钢骨玻璃盒子建构体系的巅峰之作。在克朗楼中,密斯已全面地解决了范斯沃斯住宅中悬而未决的诸多问题。

© Lijian Ma 唯一神教教堂 | F.L.赖特 这个教堂是在他38岁时为基督教唯一神教集会专门设计的。赖特本人将它称为是自己对现代建筑的一大贡献。这一建筑打破欧美传统宗教建筑的设计理念,引进现代设计理念,并大胆尝试新的混凝土运用方式。

芝加哥苹果密歇根大道店 | Foster + Partners 全新的Apple Store坐落于芝加哥河与北密歇根大道最繁华的“宏伟大街”交叉口。受芝加哥独特的艺术氛围影响,商店如瀑布般从岸上倾斜而下直抵岸边,让河流与城市建立全新的位置关系。台阶横跨Apple Store的透明玻璃立面,将内外空间无缝衔接,将来访者从室外广场,引向商品展示台。超薄的碳纤维屋顶覆盖在不锈钢柱上。倾斜而下的楼梯如同礼堂坐席.

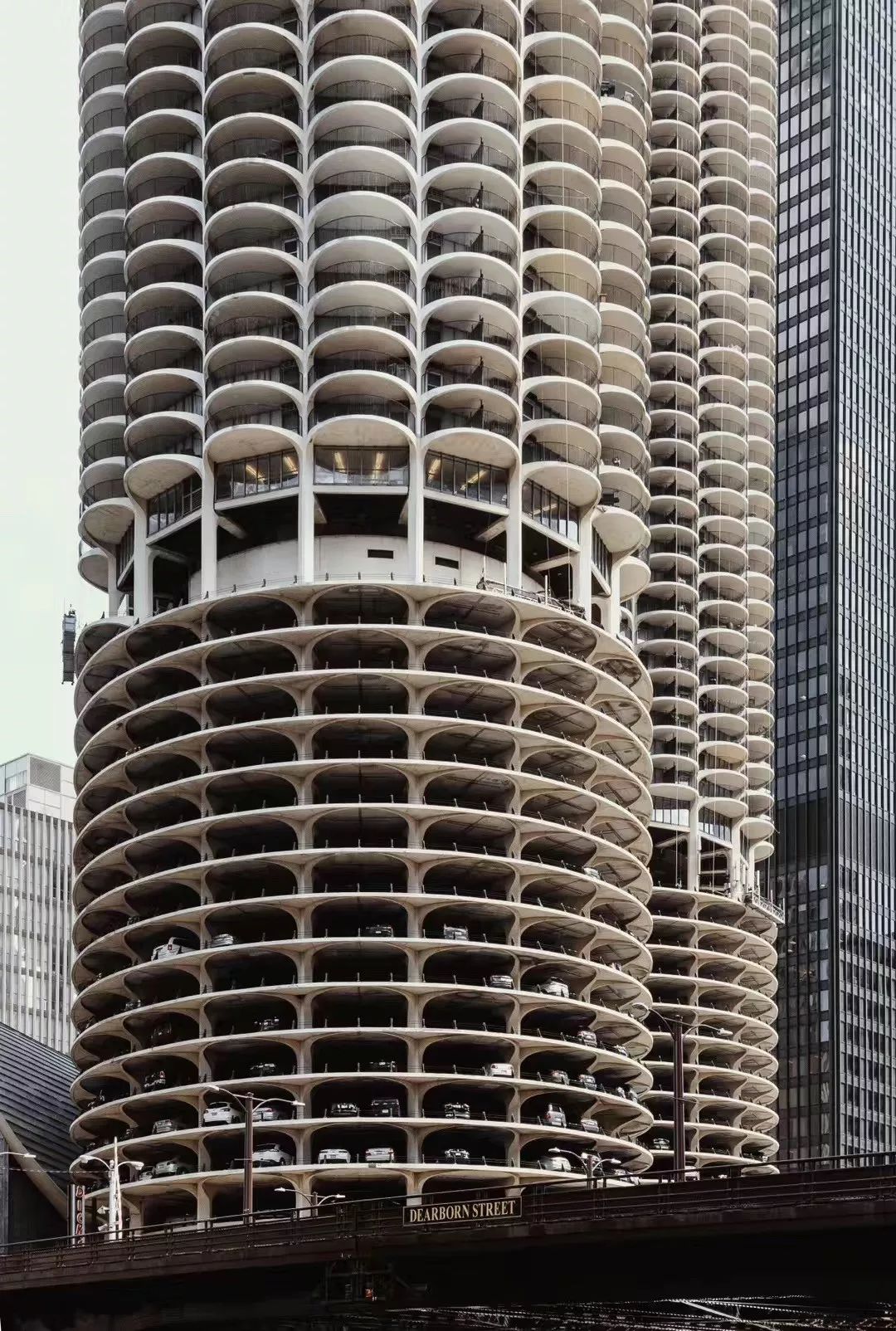

Marina City | 贝特朗·戈德堡 Marina City毗邻芝加哥河,外号”玉米楼“。采用平面完全一样的设计,是当时最高的住宅大楼,也是当时世界最高的钢筋混凝土结构建筑,由芝加哥当地建筑师贝特朗·戈德堡设计。设计初衷是为了吸引搬到郊区的富裕上层白人搬回市中心。设计理念为自给自足的”城中城“,建筑包含生活所需的所有功能,底部为游艇码头,购物中心,办公室,电影院和溜冰场,低区为停车场,上部为住宅,室内几乎没有直角,房间像桔瓣一样排开。被票选为芝加哥标志性建筑。

© Eric Zhang

© Eric Zhang 伊利诺伊理工学院校园中心 | 库哈斯

© Lijian Ma 纽约高线公园 高线公园(High Line)位于美国纽约曼哈顿西区。它的前身是一条建造于上世纪30年代的货运铁路线,为当时的工厂仓库输送原料。高线公园与城市的紧密联系成为该项目鲜明的独特性。它以不间断的形态横向切入多变的城市景观中。高出地面9米的空中步道带来了独特的城市体验,人们在深入城市的同时也在远离城市。很多对周围环境早已了然于心的纽约人也不禁走上高线,以一种全新的视角一睹城市风采,往往能够收获意想不到的惊喜。人们可以在高线上欣赏对岸新泽西州的轮廓线、哈德逊河的日落、纽约一侧的54号码头等美景,也可以在木躺椅区尽情享受日光浴,还可以隔着落地玻璃窗可以欣赏十大道的车水马龙的景致。

纽约高线公园住宅 | 扎哈·哈迪德事务所 纽约高线公园住宅是扎哈哈迪德事务所的作品,该住宅位于西切尔西高线公园旁,高11层,拥有39套定制住宅。扎哈哈迪德曾如此说道:“我一直对高线及其对城市的可能性着迷。几十年前,我曾经去过该地区的画廊,并考虑如何沿着这条路线建造。此住宅是典型的扎哈式流线型建筑风格,“设计与城市交互,而流体空间流动的概念创造了一个充满活力的新生活环境。”该建筑采用 “交错”式地板,外部由“有机曲线和人字形图案”组成,为每位居民雕刻“宽敞的户外空间,增强隐私”。从外观到最小的内部细节,整个“雕塑”建筑共享“无缝视觉”,使每个单元都独一无二,包括其5000万美元的顶层公寓。

耶鲁大学美术馆 | 路易斯·康 耶鲁大学美术馆,是路易斯·康最出名的建筑作品,也是他成名之作。该建筑更著名的特征包括空心混凝土板、三角锥空间框架结构。这样的结构能省去管道系统,同时降低层高的标准要求。美术馆区分“服务”空间和“被服务”空间,这也是康在他日后职业生涯经常使用的对分(dichotomy)手法。柔和的环境光线呼应了教堂的光影效果,这也是康从其美术馆相接的十九世纪新哥特式美术馆中得到的灵感。路易斯·康认为,现代建筑缺乏了古代建筑拥有的纪念性与精神品质的特征。该美术馆建成后成为美国博物馆类建筑的一个重要转折点,成功实现了路易·康希望重新定义建筑的初衷。

© Samuel Ludwig

© Samuel Ludwig 耶鲁大学英国艺术中心 | 路易斯·康 耶鲁大学英国艺术中心是路易斯•康一生设计的3座博物馆之中最后完成的作品,并在他去世前几个月才完成建设。该建筑呈长方形结构,第四层中心有一个混凝土结构,并用钢铁和反光玻璃覆盖。室内装饰有大理石、白橡木和比利时亚麻布。画廊围绕两个内部庭院组织,同时大量的天窗让自然光照射进各个房间。该建筑最明显的一个特点是LibraryCourt的圆筒形混凝土楼梯。耶鲁大学英国艺术中心设计的多方面都反映了黄金分割法则,所以这座博物馆的外观总给人一种永恒的简明大方的感受。

© Richard Caspol

© Richard Caspol 耶鲁大学艺术与建筑大楼 | 保罗·鲁道夫 耶鲁大学艺术与建筑大楼由保罗·鲁道夫设计,该建筑后来它被视为“粗野主义建筑”的代表作。它的灯芯绒混凝土材质令人联想到耶鲁大学的哥特式石材学院建筑,以及校园中同样重要的现代建筑——如路易·康的耶鲁大学美术馆新馆。屋顶平台可尽揽纽黑文和临近的东石山及西石山风景。在鲁道夫的手中,现代主义变得果敢而自信,同时糅合了历史和所处的城市文脉。1960年代,国际式设计风格变得愈发标准化、去场所化,而鲁道夫却采取了一套与耶鲁大学校园及纽黑文市文脉深深交融的建筑语言及城市设计方法。

© Samuel Ludwig

© Samuel Ludwig 卡本特视觉艺术中心 | 勒·柯布西耶 卡本特视觉艺术中心(Carpenter Center)是勒·柯布西耶建筑生涯后期的作品。这个充满现代感的建筑在哈佛这样一个充满佐治亚风格建筑的老派校园里不容忽视。它既体现了柯布早年的建筑理论,比如主体抬高地面,开放为公共空间;又有后期作品中类似雕塑的表现手法。分解的形体和交错的通道也时刻提醒着建筑与周边环境的贯通关系以及延伸的空间及尺度。平台、屋顶花园、曲线型墙壁、洞穴等要素被柯布柔和在一起。与柯布早年激进的建筑宣言和表达相比,他晚年这个作品体现出了应对场地的周全和严谨,而非冒失对立。

麻省理工学院礼拜堂 | 埃罗·沙里宁 埃罗·沙里宁设计的这座建成于1955年小教堂是一座红砖砌筑的圆柱形建筑,周围用圆形水池围合。教堂与校园里的宿舍和老式建筑风格一致,但它的内部才是整个设计的精髓所在。动态的内部空间实质转变成了一个光线汇集的地方,吸收和过滤来自外部的光线。教堂屋顶有类似罗马万神庙顶部类似的圆形洞口,光线透过这个圆洞口将这个普通的小教堂转变成了一个光的教堂,并且会不断受到大气和非具象化因素的影响。沙里宁对光线细节一丝不苟的追求将精神场所转变为一种宗教式的建筑体验,教堂内部的空间形式和光线却能使来访者产生精神上的共鸣。

© Kathia Shieh

© Kathia Shieh 麻省理工学院计算机科学实验语言及哲学楼 弗兰克·盖里 弗兰克·盖里设计这座建筑的理念便是“使发明成为一种快乐”。像盖里另外一个作品“跳舞的房子”一样,这座建筑的墙体看起来也是东倒西歪,和其室内的挑高天花板创造出独特的室内空间,能够刺激在室内的学生们在实验室里也能发挥无尽的想像空间,不为模式化的空间所约束。其看似凌乱的形体中又似乎存在着一种别样的平衡:外形的舞动凌乱,而功能房间却多数都有规整的外窗。或许这种对传统的挑战,放弃因循守旧的方式正好契合了计算机和信息学院的精神,基于理性思考前提下的动态创新。

麻省理工学院贝克公寓 | 阿尔瓦·阿尔托 麻省理工学院贝克公寓由阿尔瓦·阿尔托于1946设计。场地位于查理斯河的北岸,阿尔托从一开始就试图寻求一种能使建筑视野最大化的解决方案。宿舍楼呈蛇形匍匐在场地之上,展现了阿尔瓦对于形态的独特见解,同时,创造出一个供来自全世界各地学生学习与栖居的住所。尽管经历过数次修复,贝克公寓仍然是阿尔托对细节严谨与重视的完美体现,也是因为它,阿尔托的建筑思想得以在美国建筑界广泛传播。

罗比住宅 | F.L.赖特 罗比住宅(Robie House )是“有机建筑”理论创造者美国现代主义建筑大师赖特的代表作品之一,同时被人们公认为师赖特现代主义建筑风格建筑的最佳代表作之一,建成于1910年。从平面上看,罗比住宅由两个大小不等的长方形交错叠放在一起,相接一面是长方形的长边。为了支撑悬挑出墙二十英尺的屋顶,这座住宅还使用了钢结构,起到很好地遮风挡雨的作用,罗比住宅也因此成为第一栋使用钢结构的住宅建筑。赖特反对盲目摹仿欧式和其它非美国的建筑风格(如希腊式、埃及式和文艺复兴式的风格),坚持建筑要反映美国民主主义价值和人民需要。他在改造建筑的同时也改造了美国人的生活方式。就像赖特自己说的那样:“无论人们意识到没有,人们居住的建筑潜移默化的影响着人们。这种影响是如此的彻底,就像是植物生长的土壤对植物的影响一样。”

©Garrett Karp

©Tim Long 西格拉姆大厦 | 密斯·凡·德罗+菲利浦·约翰逊 西格拉姆大厦的设计风格体现了密斯·凡·德·罗一贯的主张,那就是基于对框架结构的深刻解读,发展出一种强有力的建筑美学那就是用简化的结构体系,精简的结构构件,讲究的结构逻辑表现,使之产生没有屏障可供自由划分的大空间,外墙75%的琥珀色玻璃,配以镶包青铜的铜窗格,完美演绎“少即是多”。

©Ben Pentreath

©Richard Pare 肯尼迪图书馆 | 贝聿铭 华裔建筑设计大师贝聿铭用自己的独特魅力得到了图书馆的设计任务。建筑的主体结构由三角塔从几何型组成的拓展基座中延伸出来。塔周围有着立方体的玻璃和钢铁组成,空心的结构代表了对空白的反射。低调却又无处不在的图书馆式的庄严结构在半岛附近从水中升起,有一种既庄重又有力量的存在感。

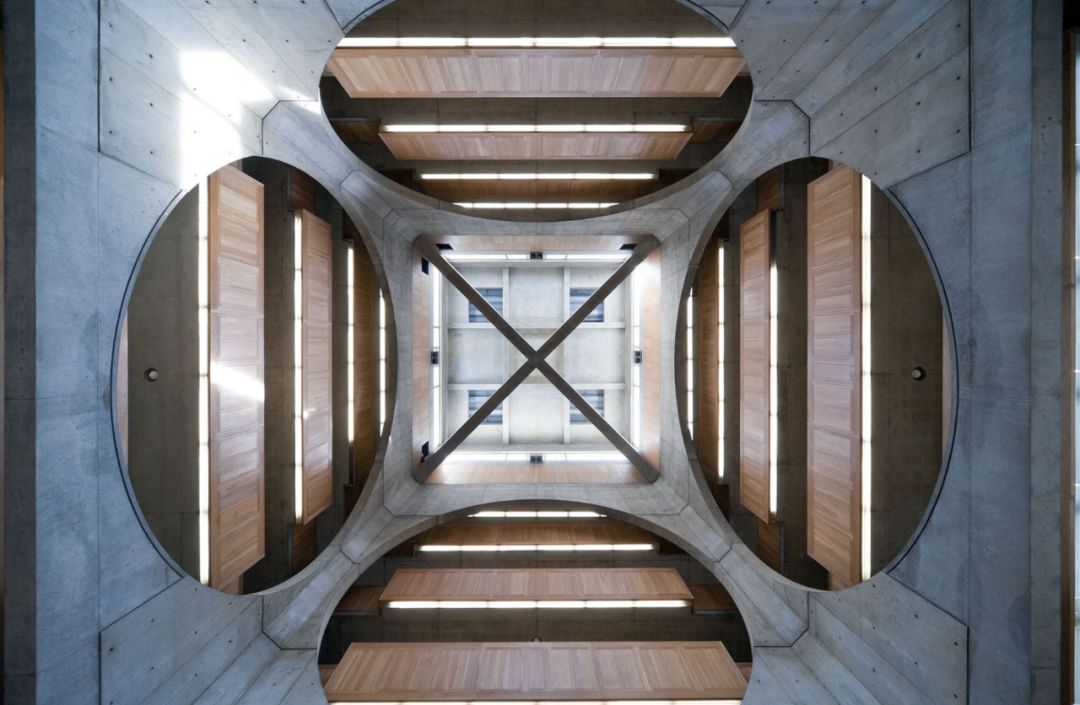

埃克塞特图书馆 | 路易斯·康 路易斯·康说:“图书馆空间的起源来自于人们拿着书本走向光明。”图书馆中庭顶部对角线十字交叉的大尺度连梁有效过滤了强光的直接摄入,柔和的光线从顶部天窗倾泻而下,体现了康意图在这座图书馆建筑中想要传达的精神层面的信仰——人、图书、空间、光线、神谕……

© Iwan Baan

© Iwan Baan

© Iwan Baan 范斯沃斯住宅 | 密斯·凡·德罗 被女主人范斯沃斯医生称为“像生活在X光下”的玻璃容器——范斯沃斯住宅,非常极致地体现了密斯那句在建筑界被广泛颂扬的金句:“少即是多”(Less is more)。这座隐匿于丛林深处,漂浮于草坪之上,充满梦幻想象的极简玻璃房子,以其近乎极限般的纯粹,成为了密斯充满争议和浪漫色彩的不朽之作。

© Jonathan Riek

© Jonathan Riek 现代艺术博物馆 | 谷口吉生 纽约现代艺术博物馆TheMuseum of Modern Art(简称MOMA),坐落在纽约市曼哈顿城中,位于曼哈顿第53街(在第五和第六大道之间),是当今世界最重要的现当代美术博物馆之一,与英国伦敦泰特美术馆、法国蓬皮杜国家文化和艺术中心等齐名。比起其它在建筑外观多加夸饰的新兴博物馆,由日本建筑设计大师谷口吉生设计的 MoMA外观简约内敛、沉静稳重。谷口吉生对这个建筑的定义是;“做为博物馆外观而言的建筑物,它不应与艺术品争辉,在这逃艺术品面前,建筑本身应该消失。” 云门 加哥的城市标志——不锈钢公共雕塑“云门”(Cloud Gate)。建造于2004-2006年之间,长20米,宽13米,高10米,由168块不锈钢板焊接而成,重100吨。设计灵感来源于液态水银,其表面十分光滑犹如镜子,反射出城市的高楼大厦车水马龙。

© Eric Zhang 行程亮点 |解读城市,遇见建筑| 这是一场建筑的盛宴 一次性探访多个建筑大师作品 与美国东海岸几大城市 与世界知名高校深度碰撞 | 全程讲解 | 学术领队全程对建筑进行细节性讲解 无线耳机接收 清晰听到每一处介绍 | 服务及安全保障 | 提供本地翻译服务 赠送周边产品 (通讯册、帆布包、速写本、速写笔等) 全程购买高端旅行保险 保证住宿及食品安全

| 美食与文化 | 安全且具有当地特色的餐饮 深入城市街巷探索细节 体验文化氛围 一起看建筑,拍建筑,聊建筑,头脑风暴 我们是一群建筑疯子,只为建筑狂! 等你来! 报名方式 ▼ 费用及行程安排请加微信咨询报名 联系人:小米 活动时间: 2019年8月1日—2019年8月10日 集合时间: 2019年8月1日 活动费用: 具体收费细则请加微信咨询 活动主办: 一间(北京)文化科技有限公司 建筑师疯人院

2019疯狂建筑行走预告 ▼ 6月6日-6月9日 广州·深圳 7月23日-7月28日 日本关西 8月1日-8月10日 美国 9月 印度 10月 北欧 11月 日本东京 12月 泰国 1月 台湾 行程安排或行程定制请加微信咨询 联系人:小米 更多行程详细内容请关注本公众号 点击建筑旅行获得返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】