| “大山里的贫困儿童”长大了,他们的家乡“摘帽”了 | 您所在的位置:网站首页 › 山里的农村图片 › “大山里的贫困儿童”长大了,他们的家乡“摘帽”了 |

“大山里的贫困儿童”长大了,他们的家乡“摘帽”了

|

【编者按】 2020年,全面建成小康社会取得伟大历史性成就,决战脱贫攻坚取得决定性胜利。我们向深度贫困堡垒发起总攻,啃下了最难啃的“硬骨头”。历经8年,现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽。 孩子代表着人类的希望,孩子是国家和民族的未来。研究发现,相较于全国平均水平,儿童比其他人群更易于陷入贫困状态。贫困孩子的面孔总是最让人心疼,他们故事牵动无数人的心。 我们选择从历史到现在新闻报道中贫困孩子的面孔,回访他们从出现在公众视野时到如今的生活和成长。从这些孩子的故事反映他所在家乡的变化,记录贫困村脱贫攻坚征程,展现发生在大山深处的巨变。  吴伟平就读的沙心中小学 图据红星新闻 2020年10月15日是吴伟平14周岁的生日。这个生活在江西于都县偏远山村的男孩,生日愿望是能够拥有一部智能手机。在学校寄宿的他,每周带着爷爷给的70元生活费,步行40分钟到镇上的中学读初二。因为没有手机,在班上,男孩们聊起游戏时,吴伟平总搭不上话,“感觉没有存在感。” 8岁那年,在村小读二年级的吴伟平出现在一部时长近五分钟,名叫《大山里的贫困儿童》的纪录短片里。父母离异后留下吴伟平和外公外婆,共同生活在一座经年失修的土屋里,生活极度贫困。  纪录短片《大山里的贫困儿童》中,吴伟平在自家土坯房前 图据视频截图 这部拍摄于2014年的纪录短片里,和吴伟平一起出现在镜头里的还有于都另外两个贫困家庭的孩子。当时,三个赣南深山里的贫困儿童正随时面临失学和生活无依的窘境。在于都,像吴伟平这样的建档立卡贫困学生有3万余人,多出生于因病致贫或缺少劳动力的家庭。 《大山里的贫困儿童》随后在“2015中国公益映像节”公益影像大赛评选中荣获优秀奖。这样一部反映山区贫困儿童生存状况的纪录片,真实地记录了重度贫困家庭中9-15岁孤儿、单亲儿童及留守儿童的生存现状,在当地和网络上引起了巨大反响。  纪录短片里的另外两位主角:杨素梅和邹江南 图据视频截图 也就是在这一年,2015年11月29日,中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定开始实施。2020年4月24日,作为江西最后一批脱贫的七个贫困县之一,于都正式退出贫困县序列。7个月后,2020年11月23日,随着贵州宣布最后9个深度贫困县退出贫困县序列,全国832个国家级贫困县全部脱贫“摘帽”。 如今,吴家六年多前出现纪录片里的土坯房已经变成一栋一层砖混结构平房。吴伟平到镇上读书后,两个老人日常的生活除了耕种三亩多地外,还养了一些鸡鸭和两头牛。按现行保障体制,吴伟平“不存在失学的可能”,但他也考虑早点挣钱,能照顾好外公外婆。 而没考上高中的杨文则选择到于都理工服装职业学校读书,她觉得这里不仅免学费,还可以学习自己喜欢的电子商务。在于都三所中职学校,建档立卡贫困学生400人左右。为了方便贫困学生,当地将助学贷款点设到了每个乡镇。当地干部说,从教育扶贫到产业扶贫,从家庭救助到就业帮扶,这样的一条线将真正阻断贫困的代际传递。 一个乡村贫困生的“两不愁、三保障” 于都县沙心中小学校长胡宁对吴伟平“印象很深”。 2001年师范毕业后,胡宁在另外一个乡镇教书,2013年,通过全县的校长竞聘,胡宁调到沙心中小学当校长。于都县有23个乡镇,沙心是最小最偏远的一个,下辖5个村,人口只有一万多人。纵使到现在,当一个陌生人来到沙心,仍会为找不到一家旅馆而发愁。  当年,在自家土坯房里学习的吴伟平 图据视频截图 在沙心乡,四年级以后的义务教育只能在镇上的沙心中小学完成。在沙塘村小读完三年级后,2016年秋天,吴伟平到镇上继续读书。见到吴伟平之前,胡宁就看过那个纪录短片。“我跟老师交代过要关心这个孩子。” 六年多前,纪录短片完成拍摄后,拍摄方深圳花样盛年慈善基金会很快为吴伟平找到了愿意资助他的爱心人士。一位杨姓资助人决定从2015年开始,每年资助1000元给吴伟平,时间持续10年。如今,基金会的官网上,公益项目“一对一资助”中,“正进行资助信息”一栏里仍保留着吴伟平的信息。 基金会官网记录了吴伟平当时的家庭状况:两岁时父母离异,作为上门女婿的父亲回到四川,母亲也随之离家出走,杳无音信。吴伟平被丢给了膝下无子的外公外婆。外婆由于长年劳累落下了中风的毛病,常年卧病在床,全家人靠着“五保”补助和爷爷卖菜为生。  “放牛娃”吴伟平 图据视频截图 纪录片拍下了吴伟平帮家里放牛和在河里抓鱼的场景。赣南大山深处,家徒四壁的土坯房里,厨房阴暗,衣服就挂在靠墙的架子上。每逢下雨,土坯房就潮湿不堪。在视频里,8岁的吴伟平说自己最喜欢吃的是玉米火腿肠,“但只吃过一次。” 2020年10月14日中午,沙心中小学八年级二班的教室里,14岁的吴伟平坐在最后一排。身高1.66米的他个头超过班上大部分的同学。外公每周给的70块钱,50块钱充了饭卡,学校提供免费的营养午餐,早餐、晚餐吴伟平各花四元。剩下的20块是他的零花钱,但他“从不在校外买零食”。  吴伟平(黑衣男生)在课堂上 图据红星新闻 在校长胡宁看来,吴伟平能够继续读书,除了爱心人士的资助,更多的还在于全国范围内开始的大规模脱贫攻坚。 2016年11月23日,国务院印发《“十三五”脱贫攻坚规划》的通知,要求到2020年,稳定实现现行标准下农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障(简称“两不愁、三保障”)。  吴伟平就读的沙心中小学 图据红星新闻 于都县教育局提供的一份资料显示,2016年以来,于都全县通过教育扶贫共计资助贫困学生25.4万人,同时建立了完善的学生资助体系和控辍保学机制,确保贫困家庭不因学致贫,贫困学生不因贫失学。 除了每年交1000多元用来购买教辅资料,吴伟平在学校“几乎不需要花钱”。校长胡宁说,按照县里制定的标准,建档立卡的贫困家庭学生,初中生每学期有875块补贴,“只需交保险费、买校服。学费、书本费都不要。”而爱心人士每年资助的1000元钱,会直接打到学校为吴伟平设立的账户上。  吴伟平在校期间获得的奖状 图据红星新闻 在沙心乡全乡将近700名学生中,跟吴伟平一样“特别贫困”的学生有20多个,享受教育扶贫的有200多人。 今年就要升入初三的吴伟平爱好体育,实心球和跳高还得了奖状。学习成绩在班上属“中下”的他希望能够将来继续读高中或职校。 “有时候想读,有时候又不想。”吴伟平有着跟年龄不相称的“矛盾”,尽管老师和镇上的帮扶干部都告诉他,在现行保障体制下“不存在失学的可能”,但他一直担心外公外婆的身体,“家里经济不行,我想早点挣钱,能照顾好他们。” “铁皮厨房”背后:特困户如何“兜底” 2020年10月13日,距离于都县城47公里的沙塘村,群山环绕,空气湿润。 午后三点,沙塘村蛤蟆石组,村子最后一排房屋,一条百米长的平整水泥小路尽头,64岁的吴兴友和大他七岁的老伴给两头牛准备好草料后,正在门前休息。  土坯房变砖混平房的吴家 图据红星新闻 六年多前出现在纪录片里的土坯房已经变成一栋一层砖混结构平房。外孙吴伟平到镇上读书后,两个老人日常的生活除了耕种三亩多地外,还养了一些鸡鸭和两头牛。 房子是2015年修的,一共花了将近六万块钱。“政府出了2万块钱,我自己找亲戚借了一万多块钱。” 沙心乡70后的乡党委书记刘健是吴兴友一家对口的帮扶干部。2016年到沙心乡任职后,刘健帮扶的贫困户有8户,都在沙塘村。“吴兴友一家是重点帮扶对象。”  纪录短片中,当时在家做木工活的吴兴友 图据视频截图 沙塘村村委会工作人员介绍,吴家在帮扶体系里原来是“五保户”,每个月两个老人有800块钱生活补助。2019年10月改成“低保”后,加上孙子吴伟平,吴家三口人每个月可以领到低保1400多元 。 国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》显示,截至2015年底,我国还有5630万农村建档立卡贫困人口,主要分布在832个国家扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区县和12.8万个建档立卡贫困村,多数西部省份的贫困发生率在10%以上。 于都是赣州唯一一个人口超百万的县,也是国家扶贫开发重点县,有十三五贫困村和深度贫困村144个,在江西全省排第二,赣州第一。

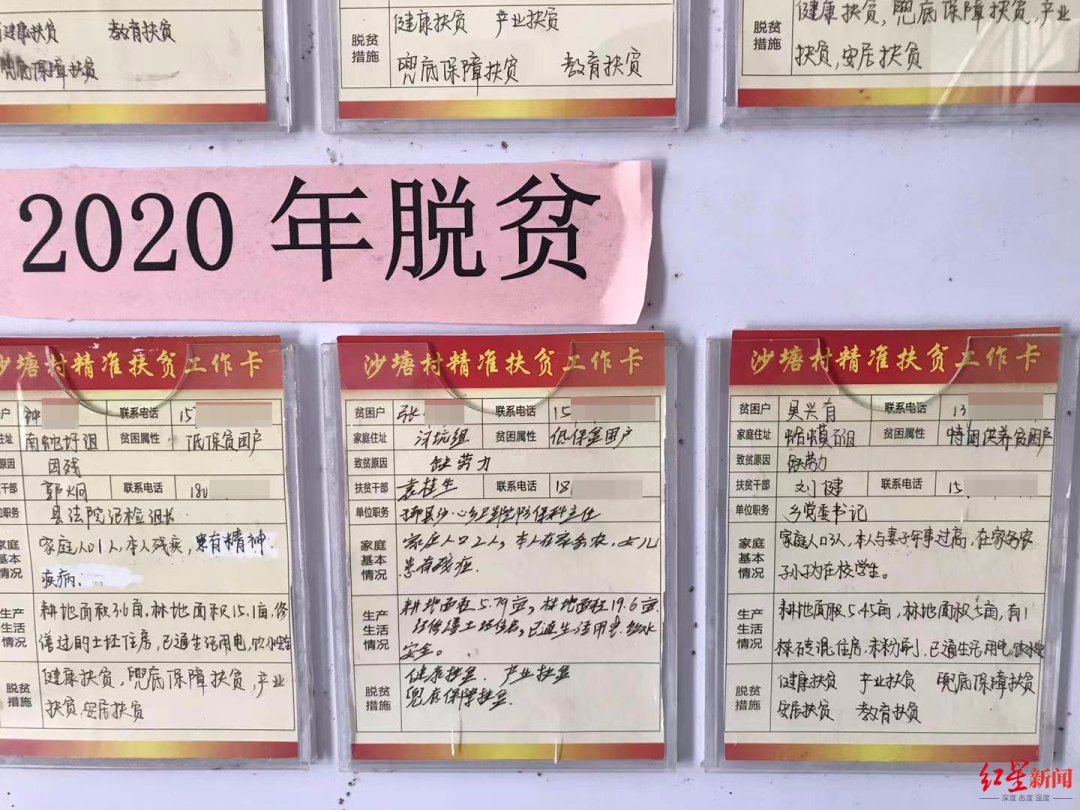

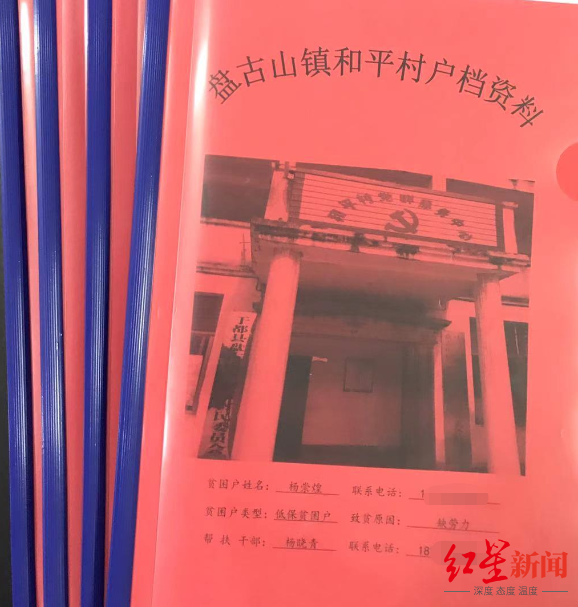

沙心乡沙塘村扶贫工作卡 图据红星新闻 刘健解释,吴家目前属于低保的常补对象,按照最高标准来进行补助。因为吴伟平和两个老人一起生活,不能集中供养,“老的没有劳动能力,小的又要读书,经济来源有限。政府必须给他兜底,解决生活的后顾之忧。” 吴家的“危房改造”完成后,在政府和刘健等人的帮扶下,2016年至今又进行了两次“改造升级”。 第一次是2017年,吴家的土坯房虽然变成了砖混房,但“楼体裸露,没有粉刷。晴天透风,雨天漏雨。”刘健了解到这一情况后,“根据扶贫政策,政府出了6000块钱,我自己掏了1000块钱,同时动员其他社会力量,包括他的亲戚,一起做了改造。”  2020年10月,吴兴友夫妇在新修的房屋前 图据红星新闻 2019年,沙心乡遭遇百年不遇的“7·14洪灾”。雨连着下了一个月,山洪暴发,全乡五个村全部受灾,吴兴友家的房屋被水淹到窗户,“下面都冲空了。”洪灾过后,“房屋重新打了地坪,粉刷了墙壁。”刘健说,这些都按照当地最高标准补给吴家,“还申请了临时救助。” 1974年出生的刘健,还记得第一次去到吴兴友家里的情形。“鸡鸭的粪便满地都是,房子建起来了,厕所没到位,水沟、道路都没有硬化到位,房顶漏水。生活质量很差。”为了改变吴兴友家里的面貌,刘健带着村干部一起,“前后帮他家做了三四次卫生。” 刘健最新的打算是帮助吴兴友一家重新改造一个厨房。吴家的房子改造完成后,因为只有三个房间,没有厨房,刘健找到当地一家企业,花了六千块钱在屋子外面单独搭建了一个铁皮厨房。  扶贫工作卡显示,吴兴友家属“特困供养贫困户” 图据红星新闻 厨房建成以后,夏天再去吴家时,刘健发现了问题,铁皮房夏天太热,老人在里面“呆不住,更不用说做饭。”他准备再动员社会力量,帮吴家做一个砖混结构的厨房。 “吴兴友一家是比较特殊的群体,属于最困难的,必须要我们主要领导来进行帮扶,而且要兜底到位。”刘健告诉记者。 职校建在工业园:从教育扶贫到产业扶贫  纪录短片中帮家里上山砍柴的杨素梅 图据视频截图 尽管有着同样的遭遇和窘境,吴伟平并不认识同一部纪录片里的邹江南和杨素梅。在吴伟平希望能考上高中或职校时,邹江南和杨素梅已经初中毕业,去了外地务工。 杨素梅家所在的盘古山镇和平村与沙心乡相距80多公里。和平村村委会里一本厚达60多页的贫困户基本信息采集表,记录了2014年以来,六年多里一个家庭的脱贫历程。  和平村的贫困户基本信息采集表,记录了2014年以来杨素梅一家的脱贫历程 图据红星新闻 2018年,杨素梅初中毕业后和两个哥哥一起去了赣州的一家电子厂打工,兄妹三人每个月10000多元的收入换来的是彻底脱贫和一栋崭新的三层楼房。吊顶和独立卫生间与于都县城里新开发的楼盘并无二致。 盘古山镇一份脱贫告知书显示,杨素梅家通过自己努力和各级帮扶脱贫后,至2020年将继续享受国家、省、市、县精准扶贫相关政策。  杨素梅曾经的家 图据视频截图 沙心乡党委副书记罗文禄介绍,对于当地建档立卡的贫困户,如果有人外出务工,帮扶干部要清楚地掌握对方在哪个地方上班,哪家企业,具体地址要精确到门牌号,“做什么工种,一个月收入多少都要清楚。”贫困户凡外出务工的,当地都会发放交通补贴,省外的一个人500元,县外省内的300元。 “贫困户基本信息采集表”详细记录了杨素梅兄妹三人每年的收入,以及各种补贴是否按时到位。  2020年10月,杨素梅家新修的三层楼房 图据红星新闻 同届初中毕业的杨文对杨素梅的印象并不深,在盘古山镇中学,杨文只记得那是一个不太爱说话的女生,衣着朴素。就在杨素梅去往赣州的电子厂打工时,同为贫苦户家庭子女的杨文,选择到位于县城工业园区里的于都理工服装职业学校读书。 爸爸出车祸那一年,杨文还不到十岁。后来妈妈带着弟弟,妹妹和杨文在盘古山镇上生活,没有固定工作。因为担心以后房价上涨,爸爸去世没多久,妈妈就决定在镇上建房子,“欠了很多债”,杨文记忆里,那是全家最苦的一段日子,“有好几年都没有穿过新衣服。” 2016年,杨文一家被评为贫困户,妈妈和妹妹、弟弟享受贫困补助,自己两年后到服装学校读书时也开始享受贫困补助。 中考时,杨文没能考取理想的高中,家里让她复读,杨文觉得服装职业学校免学费,还可以学习自己喜欢的电子商务。2018年9月,打完暑期工后,杨文就去报了到。她是这所学校招收的第一届学生。 对于于都理工服装职业学校的创办初衷,于都精准扶贫攻坚战领导小组办公室副主任、刚满30岁的张杨青“多次听领导讲过”,县里领导决定引进这所学校,“就是为于都的首位产业服务。”  于都理工服装职业学校 图据红星新闻 张杨青介绍,由于区位和历史原因,过去的于都贫困村、贫困人口点多面广,基础设施落后,产业没有突出亮点,财政一直吃紧。自从把服装服饰确定为首位产业,于都现在已有大小服装企业近2000家。“女装产业在江西打出了名气,也带动了织衣行业,很多在外打工的人现在把工厂办回了老家。”而于都理工服装职业学校的引进和创办,正可以为于都的首位产业提供劳动力和人才储备。 杨文在于都服装职校的宿舍外,就是一家接一家的服装服饰加工企业。它们一起密集分布在于都县上欧工业园内。隔着一条贡水,工业园的厂房和新崛起的楼盘跟于都老城区遥遥相望。 包括杨文在内,服装学校第一年招收了836名学生。“女生偏多,主要是来自农村,占百分之九十。”服装学校60岁的聂姓执行校长介绍。  于都县打造“中国品牌服装制造名城”。图为服装学校学生正在上实训课 图据于都县政府网站 到职校就读后,前两个学期都不用交学费和住宿费,因为是家庭贫困学生,杨文可以享受到每个学期1000元,一年2000元的贫困补助,另外还有国家的雨露计划补贴3500元。 于都县教育局资助中心负责人赖余华介绍,包括服装学校在内,于都有三所中职学校,目前在校生7000多人,建档立卡贫困学生400人左右。为了方便贫困学生,于都甚至将助学贷款点设到了每个乡镇,学生不用到县城就可以在家门口办理助学贷款。“在整个江西省,这是于都独有的。” 杨文的同学中,大部分都学的是跟服装服饰相关的专业,在即将到来的实习期内,他们将被就近安排到工业园区的企业,未来也可以直接在这里就业。 在于都县教育局副局长康育生看来,从教育扶贫到产业扶贫,从家庭救助到就业帮扶,这样的一条线将真正阻断贫困的代际传递,“这是我们在这样一场扶贫攻坚中,感受到的最大的成就感。” 红星新闻记者 王震华 摄影报道 原标题《“大山里的贫困儿童”长大了,他们的家乡“摘帽”了》 |

【本文地址】