| 媒介社会学的文化研究路径:以斯图亚特·霍尔为例 | 您所在的位置:网站首页 › 对新闻价值的重要性要素的理解 › 媒介社会学的文化研究路径:以斯图亚特·霍尔为例 |

媒介社会学的文化研究路径:以斯图亚特·霍尔为例

|

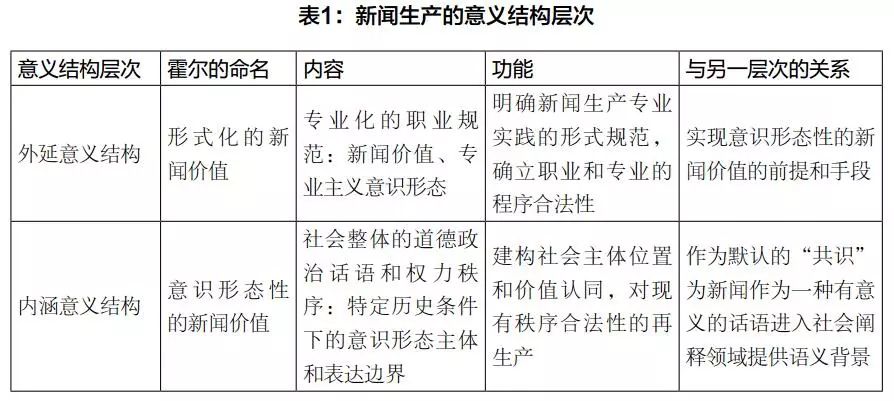

霍尔关于媒介和传播问题的论述不是孤立的,而是为他从左翼批判立场出发对西方社会文化政治问题的整体思考服务的。但这并不妨碍我们从媒介研究的基本问题切入,梳理霍尔对传播和媒介概念的理解,以及文化研究范式是如何解释传媒运作机制以及以此为主体的社会表征系统如何与其他社会维度产生复杂的互动关系。 从霍尔本人在媒介社会学方面的代表性论著出发,有助于我们把握媒介社会学的文化研究范式的基本逻辑,从而为当前本土的媒介社会学研究提供不同于美国传统和媒体组织范式的替代性的理论资源。下文将结合霍尔本人发表的与媒介和传播议题有关的主要文献,从理论方法的基本框架和学术旨趣的现实关怀两个维度对媒介社会学的文化研究范式进行评述。 三 意义结构与媒介运作的表征维度 恰如舒德森所指出的那样,从文化视角切入媒介社会学研究的学者,大多会特别强调表征和意义体系对新闻和媒介实践的影响。就这一点来说,霍尔等英国文化研究学者也不例外。实际上,文化研究的重要特征之一就是强调表征体系的内在结构和运作逻辑相对于外在政治经济结构、组织模式和主体实践的一定程度的独立性,从而突出了意义生产的复杂性、循环性和开放性这一基本文化事实。在媒介运作所涉及到的诸多环节要素中,意义生产的内在结构与外在条件成为文化研究范式的媒介社会学关注的核心焦点。 与美国媒介社会学所采取的进入媒体生产的机构语境中进行田野观察不同,文化研究从表征系统的符码维度入手,认为为了理解新闻媒体如何建构现实,必须对媒体生产和消费环节所依赖的意义结构的内在机制和手段,即符码体系的运作规则进行符号学分析。对不同表征方式和策略的选择反映了不同媒体机构的价值观以及对社会图景和传播对象属性的不同预设。用霍尔自己的话来说,这里的关键议题是:“在处理复杂的历史和社会变化主题的过程中,报纸调用了什么样的现有可用的意义来对这一过程进行解释从而使之能够为读者所理解?报纸必须具备什么样的核心价值才能不仅保证报纸的从业者,同时也使读者能够具备一个虽不是一成不变但大致逻辑自洽的解释框架?这些核心意义是否会发生变化?如果是,这些变化是什么事件导致的?”(Hall,1975:12) 显然,这些议题一方面涉及文本内部的符码结构,以及这些结构所反映的价值偏好;但另一方面,更重要的是,霍尔在这里已经初步提出了文化研究视角下的传播观念所要求的对组织制度分析、符号学和沟通人类学方法的整合问题。因为从文化研究的视角来看,媒介生产不仅涉及到生产的制度环境、组织机制、专业意识形态、职业实践常规及其所处的物质技术条件和编码的语言学规律,还涉及到这些环节所处的“意义结构”,即媒介从业者和媒介使用者在意义维度上的互惠关系和相互确认。 霍尔通过一系列具体的案例研究来丰富和完善了他所强调的这种以意义结构为核心的媒介社会学框架。在《新闻照片的规定性》一文中,他运用罗兰·巴特的符号学方法,对摄影这一新闻生产中最常见的视觉符码形式进行了分析,目的在于阐明新闻的意识形态属性及其实现机制。霍尔进一步对新闻文本这一专业化的符码体系的价值基础进行了更加细化的辨析,提出了两类对新闻生产来说至关重要的价值类型:一是专业化的职业标准规范,即通常意义上新闻价值。霍尔将这一维度称为形式化的新闻价值(formal news value),即这一价值体系的基本逻辑是在新闻生产的操作手法和文本的呈现形式上设定一系列职业规范,从而确保新闻文本和新闻从业者自身的程序合法性。形式价值符合新闻生产的经济学逻辑,因为它确保了新闻的可交换性。 与此相对的是第二种价值体系,即意识形态性的新闻价值(ideological news values)。这一价值体系源于社会整体的道德政治话语秩序,无论新闻生产的具体形式化操作机制在不同媒体组织之间如何存在差异,这些形式背后所体现的内涵式意义的光谱都被框定在特定历史条件下社会整体所允许的意识形态范围之内。 更为关键的一点是这两个层面的关系:新闻生产的形式价值是实现其意识形态价值的前提或手段,而一旦进入到意识态领域,新闻生产就从纯粹的组织运作或文本层次进入到社会主体生产的领域。换言之,新闻在内涵维度的意识形态意义生产离不开新闻从业者对在特定社会权力结构中处于不同位置的阐释主体对新闻文本进行“角度化”阐释的具体方式的假定。恰恰是这一点将以新闻价值为逻辑基础的新闻职业的内部话语体系与社会整体的意识形态话语联系了起来,并确保前者为后者服务的功能定位,即把高度意识形态化的社会权力秩序自然化为新闻价值所规定的一系列形式要素,从而再生产现存权力秩序的合法性。 我们可以把新闻生产实践所处的这两种不同的意义结构层次及其逻辑关系归纳如下(如表1):

这样,从新闻摄影的符号学分析出发,霍尔从一个貌似简单的文本分析符号学方法框架再度引申出文化研究范式的媒介社会学中极其关键的议题之一:媒介运作所处的意义结构及其来源。显然,要解答这一问题,媒介社会学的学术视野就不能仅仅局限于新闻组织或新闻文本本身。因为表征系统的运作或意义生产的社会过程涉及到媒介内部和外部的复杂关系,而对这种内、外部结构之间勾连的分析应当成为媒介社会学的重要议题。 霍尔反复论证了媒介社会学的文化研究范式所着重强调的一个基本观点:确保媒介运作或广义的传播活动能够正常进行以及促使媒介生产和消费两端能够产生有效互动的前提或结构性条件,不仅仅是媒介组织的政治经济结构、组织模式、媒介技术、职业意识形态和从业者的个体属性等要素,还包括以符码系统为中介的意义和价值维度。意义维度是横贯表征系统运作所有环节的核心要素。意义结构不仅为媒介生产提供了观念基础,同时也通过文本符码系统的策略性建构使之与媒介使用者语境化的社会阐释产生勾连。而为媒介生产和语境化阐释提供意义结构来源的则是表征系统所处的复杂的历史和政治语境。这就必然要求把分析的触角延伸到历史政治分析的视野,从而构成媒介社会学的文化研究范式的另一个重要特征:摆脱以机构和文本为核心研究对象的媒介中心主义思路,进入到文化政治批判的社会分析领域,从而形成一种去媒介化的媒介社会学路径。 四 媒介社会学的批判视野 作为一篇为文化研究的方法框架和学术议程确立基调的纲领性文献,最初于1973年以CCCS手稿形式发表的《电视话语的编码和解码》一文不仅阐明了文化研究所主张的建构主义传播观,确立了媒介研究的文化研究进路的方法框架,更重要的是指出了文化研究视野下媒介社会学研究的现实指向性,使之呈现出与其他媒介社会学范式不同的问题意识、现实关怀和强烈的社会批判色彩。 从方法论上来看,在这篇文献中,由于引入了符号学和语言人类学的概念工具,霍尔得以从符码系统和意义生成结构的角度出发,将传播由一个行为和效果问题转变为一个意义和权力关系问题。延续前述研究中所提出的意义结构的观念,霍尔指出,媒介生产的讯息产品的意义属性使得媒介组织的运作不仅依赖物质和技术条件,相比其他领域更加依赖对符码规则的把握。霍尔对媒介符码运作规则的语言学分析的真正目的不在于文本内部,也不在于生产这些文本的媒体机构及其从业者,而是在文本之外:一方面,在学术上,从1970年代早期刚刚兴起的文化研究范式的角度对实证主义和行为主义主导的主流媒介社会学范式提出批评,并为人类学视野的媒介社会学研究提供理论合法性;另一方面,从媒介研究的问题意识和现实关怀的角度来说,霍尔在这篇经典论文中的所要强调的是媒介社会学研究的政治批判立场,即对主导社会权力结构的质疑和对知识与权力合谋的警惕。霍尔在这里指出的路线图是借助沟通民族志和葛兰西的文化霸权概念来开辟文化意义生产和阐释的研究路径,并坚持把媒介和文化分析与对现实政治“情势”(conjuncture)的分析结合起来的文化批判视野。 霍尔与同事合作出版于1978年的《监控危机:行凶抢劫、国家与法律-秩序》一书是体现这种分析路径和批判视野的最好范例。简而言之,该书要回答的问题是:“‘行凶抢劫’这一容易引起社会情绪反应的标签是如何以及为什么在1970年代变得如此影响广泛;对这一标签的定义是如何建构并被放大的;为何当时的英国社会——警方、司法机构、媒体、政治阶级、道德卫士以及国家——会对此作出极端的反应;结合当时特定的社会政治背景,这些事件发生的过程说明了什么。”(Hall,et al.,2013:x) 显然,这里的考察对象不是传统犯罪社会学意义上的犯罪现象本身,而是以犯罪现象为表征的政治道德秩序及其在话语层面的呈现,即关于犯罪的一系列的复杂的意识形态观念及其在政治经济意义上的存在条件。一方面,关键的分析对象是对越轨行为的标签和意义赋予机制,而不是越轨行为本身;另一方面,还要进一步进入广阔的社会政治历史情境之中,分析围绕越轨现象建构起来的意义世界如何在现实层面引发舆论漩涡和道德恐慌,进而导致复杂的政策后果;在媒体、控制机构、公众围绕国家这一核心制度展开复杂的互动过程中,公众意见的起伏变化与复杂的国家文化霸权转型的内在机制是如何相呼应的。这一向国家视角的转移,使得《监控危机》一书将“分析推向了社会的核心地带,即公众意见的起伏变化和社会权力与政治权威的核心”(Hall,et al.,2013:xii)。 在这里,国家既作为实施强制性宰制关系的暴力机器,也作为“制造共识”或“生产赞同”的意识形态机器而存在,两者在围绕“行凶抢劫”这一越轨标签所形成的话语螺旋和道德恐慌中是相辅相成的。为了理解媒体的角色,霍尔等人在本书中详细论述了新闻的社会生产机制及其与控制机构和国家的关系。这里涉及到新闻生产的三个关键要素,即“促使新闻生产以类型化模式进行的媒体机构组织方式”(尤其是现代媒体组织模式中的时间和常规化压力)、“决定新闻选择及各类新闻事件的重要性序列的新闻价值结构”(公正、客观等专业主义意识形态要求),以及将新闻事件“置于一系列已知的社会和文化关联性之中”的识别和语境化过程(Hall,et al.,2013:57)。 这三个方面要素的结合,导致媒体的报道在信息来源的获取上往往与现存社会权力秩序的话语权分配格局高度一致。尽管媒体与权势集团之间经常出现矛盾冲突,但由于这种媒体自身的组织方式和专业规范所产生的结构性压力,代表国家权力和控制机构的权势者言说者在媒体报道中的话语权往往远远高于其他言说者,从而成为“首要定义者”。他们与作为“次级定义者”的媒体之间存在一种结构性的依存关系。这种结构性屈从关系的结果就是媒体总是倾向于复制主导意识形态并将其转化为社会共识。媒体营造的道德恐慌成为国家文化霸权合法性危机重构过程中提供意识形态合法性来源的话语配置手段。 由此,霍尔等人把分析的焦点从媒体和社会观念的分析引向了战后历史语境下的政治分析,即必须理解战后这一时期英国社会特定的经济政治形势和意识形态状况才能充分理解围绕“行凶抢劫”建构起来的舆论漩涡和道德恐慌的政治功能,也就才能理解作为话语运作配置的媒体机构在宏观的政治经济结构中所扮演的角色究竟是什么。 五 走向文化研究视角的媒介社会学 通过以上对霍尔在媒介社会学领域的代表性成果的概要评述,我们可以看到媒介社会学的文化研究范式具有这样几个特征:第一,汲取了语言学转向以来人文社会科学领域的符号学、语言人类学、结构主义、新马克思主义等众多欧陆思想资源,确立了传播观念的建构主义范式,文化研究视野下的媒介研究正是在这一观念的基础之上进行的。在这里,文化研究范式与美国以媒介组织为核心研究对象的“新闻生产社会学”的学术旨趣有重合之处。例如,塔奇曼(1978/2008)在《做新闻》(Making News,1978)中和霍尔等文化研究学者一样,都反对媒介社会学的实证主义范式对传播的行为主义界定,转而把传播视为对现实的社会建构。 第二,理论资源的差异进一步导致文化研究范式与其他范式在研究方法上的差异。与主流的实证主义媒介社会学对个体行为或媒体组织功能或效果的量化界定,以及美国建构主义媒介社会学对媒介组织如何制造出关于现实的“知识”的具体机制的民族志研究不同,文化研究范式是从共享的意义结构这个嫁接了媒介生产和消费以及表征系统所处的广阔政治历史语境的核心要素入手,试图勾连编码和解码活动这两个符码运作的关键环节及其与广阔的社会政治经济条件之间的意识形态关系,从而确立了一种以批判话语分析为核心路径的研究框架,形成了包括组织逻辑、文本结构、语境化阐释以及作为语境存在的意识形态系统和历史情势之间的表征循环模式。 第三,相比于知识社会学传统的媒介社会学研究,文化研究范式除了阐明媒介作为现实的社会建构机制的角色之外,还具有强烈的去媒介中心主义色彩和政治批判意识。在文化研究范式中,媒介研究的出发点不只是为了阐明媒介机构或文本符码系统运作的逻辑,而是对社会,尤其社会中的权力结构的意识形态基础的批判性考察。其目的既不在于解释一般性规律,也不在于对通常意义上的作为定义现实的“共识”、“知识”或“意义”的阐释,而是在于对学术写作者所处的特定历史情境中的现实问题性做出反应。相比而言,尽管主流媒介社会学的许多研究也对媒体与主导权力结构的关系进行了不同于新闻专业主义逻辑的另类解释,但这些研究总体上维持了学术表达的“专业性”,追求的是对新闻媒体这个特定社会领域的“运作机理”的人类学阐释,而非作者自身所要表达的现实政治判断或价值立场。

我们可以从表2中看到对两种不同传统的媒介社会学主要差异的归纳。当然,我们并不是要主张用文化研究范式来取代聚焦于媒介机构的新闻生产社会学范式。纵观霍尔等人的研究,文化研究视野下的媒介社会学研究的重点的确是放在文本和使用者这两个维度,对媒介组织运作机制的论述大多基于其他学者的研究成果或逻辑推论,并未以自己进行的经验研究为一手证据。但从意义生产的角度来说,文化研究所理解的“生产”已经远远超出了经典马克思主义所理解的狭义生产概念,生产和消费都成为广义生产的构成要素,故而侧重于对解码一端的意义阐释研究。从这个意义上来说,文化研究范式与关注媒体机构的组织社会学范式之间不是相互取代,而是互补的关系。 考虑到当下中国媒体和新闻实践面临的日趋复杂的技术、政治、市场和文化环经过文化研究视角的转化,中国语境下的媒介社会学,尤其是新闻生产研究可以在传统的机构、制度和生产维度之外,纳入意义和意识形态维度,从而把研究的焦点从行业/职业视角转向历史和政治视角,从媒介视角转向社会和国家。由此,媒介社会学研究将不再是对机构逻辑、行业态势、职业规范或专业价值危机的简单白描,而将成为从经验和规范两个维度理解社会世界(social world)的一个新工具,并在一定程度上成为霍尔所说的在思想领域的“一种对现实的干预”(Hall,et al.,2013:4),从而凸显传媒和传播研究的现实价值。 本文系简写版,参考文献从略,原文刊载于《国际新闻界》2018年第6期。 本期执编 / 小束返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】