| 宋朝以前没棉被,那么古人在冬天是如何御寒的? | 您所在的位置:网站首页 › 宋朝的服装怎么画 › 宋朝以前没棉被,那么古人在冬天是如何御寒的? |

宋朝以前没棉被,那么古人在冬天是如何御寒的?

|

普通的老百姓,冬衣大多是用葛,麻质地的絮状物填充物制成的“袍”,但是保暖效果不佳,特别是用褐做的衣服既不能很好地保暖又不美观。 宋代的养蚕技术发达,也有用蚕丝作为絮状物制成的棉衣,但是制作成本过高,只能是有钱人的专属。 随着造纸术的发展,用纸做成的纸衣也是古人御寒方式之一。南北朝时期,由于战乱,老百姓贫困交加,只能用纸衣蔽体,甚至士大夫出行也有穿纸衣的。到了宋代,制纸衣、穿纸衣更为盛行。

现代人常用的帽子、手套也是古人的御寒装备,古人还习惯将内有丝或棉等填充物的长条,裁成帛巾扎在额间,用作保暖。据考古马山一号楚墓发现,墓主人除常用丧葬衣着外,还有头巾、帽和手套等。说明古人用帽子,手套,头巾御寒的方式由来已久,在宋朝也很流行。 再说盖的方面。没有棉被不代表古人不盖被子。

“狐裘不暖,锦衾薄”里的“锦衾”就还是“锦缎被子”的意思,所以古人的被子,用现代人的眼光看来,还是比较奢侈的。虽然没有棉被,但是羽绒被、蚕丝被这些高档被子还是有的。 但是这些被子造价不菲,普通百姓家,哪怕是 个小富之家,能有个缎面做背面,麻布做里子就很不错了。用鸭胸脯上的绒毛做出的羽绒被其实还是比较奢侈的,不比加拿大鹅来得便宜,这种代价太奢侈了,更别提蚕丝了。

所以普通人家的被子的填充物还是以芦花和杨絮为主。这些东西廉价,但是要注意采集的时间,一个在春天,一个在秋天,错过了杨絮,还有芦花,但是连芦花都错过了,冬天就准备挨冻吧。

除此之外,饮食在古人取暖御寒也起到重要作用。 《红楼梦》“琉璃世界雪红梅,脂粉香娃腥啖膻”中的贾府冬季家宴,贾母吃饭时,送上的第一道菜便是牛乳蒸羊羔。贾母说:“这是我们上了年纪人的菜,没见天日的东西,可惜你们小孩子吃不得”。 实际上,这道菜是冬季补气精品,但是因为这种菜热性较大,一般不适合年轻人。而贾府的年轻少爷,小姐们则围着火炉烤鹿肉。鹿肉也属于温补之物,也是大户人家冬季进补的食物。除鹿肉,还有羊肉,狗肉等。 不过,冬季进补,普通的老百姓只能选择红枣,山药,枸杞等杂粮,而只有达官贵族或者商贾富户才会进补这些高热量的肉食。 除了食物,人们冬天也会饮酒御寒。明清时期,从草原游牧民族传入中原的涮锅,也成为冬季御寒取暖的一种方式。

冬季御寒,古人还会在住上下功夫。 考古学家通过金牛山人居住的洞穴推论,上古时期的人们围着火堆取暖。石器时代北方的半地穴式房屋,一半挖在地下,也是为了防风保暖。后来人们又在房屋中心,挖出一个小坑, 四周垒上砖石,既能做饭,又能取暖,这就是火塘的由来。 到了秦汉时期,火塘演变成了火炕,贵族家里出现了“壁炉”和“火墙” ,甚至还有可以调节室内温度的“温调房”。东汉科学家张衡《西京赋》里“朝堂承东,温调延 北”一语中的“温调”,说的就是这种房子。皇家的温调房则更大更高级,被称为“温调殿”。 《汉宫仪》记载,“皇后称椒房,以椒涂室,主温暖除恶气也”。 《汉宫仪》记载,“皇后称椒房,以椒涂室,主温暖除恶气也”。 这种房子是以花椒为泥,涂在墙壁的保温层上。墙壁上还挂着壁毯,地上铺着厚厚的毛毯,保暖效果更佳。 中国是世界上最早用木炭和煤的国家。汉朝的时候,古人就用煤炭烧饭、炼铁、取暖了。但不是所有的地方都有煤炭,没有煤炭还有“卖炭翁”在山里烧木炭运到城里去卖。

所以在宋朝的时候,北方的主要燃料就已经被煤炭取代了,根据《宋会要·食货志》记载,在北宋的时候,煤炭买卖就已经成了官营项目,而且还设立了官仓贮碳,用于调节物价。大中祥符5年(1012年)12月6日,朝廷还要拿出40万秤(大概是1斤重),半价卖给穷人。当时煤炭多少钱呢?20个铜钱1斤。

北宋的老百姓相对比较富足,普通人家到了大冬天,一家人围着火盆(富人用碳炉,穷人在家中挖个坑),把火烧得旺旺的。壶里热上小酒,笼屉里蒸上肉菜,手里抱着“汤婆子”(古代版的暖手宝)。这种小日子还颇符合今天求之不来的过年气氛。 而明清的紫禁城里,不但有“火墙”,还出现了火地取暖法,即在宫殿或者炕床下铺设火道,很像现在的地暖系统。

这些需要烧大量柴炭,成本昂贵的取暖方法,保暖效果虽好,但并不适用于大部分人。 老百姓一般就是把烧锅没用完的柴火拿来取暖,他们会把这些烧的差不多的柴火放在一个铁盆里面,然后关上门,这样就可以让屋子里面稍微暖和一点了。只是这个方法也有缺点,首先就是柴火烟很大,会很呛,二来就是柴火保暖时间很短,并且也不是那么暖和。 虽然柴火保暖效果不如炭那么好,但是这也是老百姓最奢侈的保暖方式了,最起码比什么都不用要好很多。除了用柴火来取暖,老百姓还会把稻草晒干,然后铺在床下,这样也可以起到一点保暖作用。 穷苦人家会还烧牛粪取暖。但是它们燃烧会冒出难闻的气味,人们通常会选择更环保便宜的方式,跟牲畜睡在一起,借助牲畜的体温取暖。 除了这些,古人还发明了一些取暖神器。富贵人家通常会用小巧精致的手炉,足炉,宋朝民间还流行一种“汤婆子”,使用方法跟今天的热水袋类似。

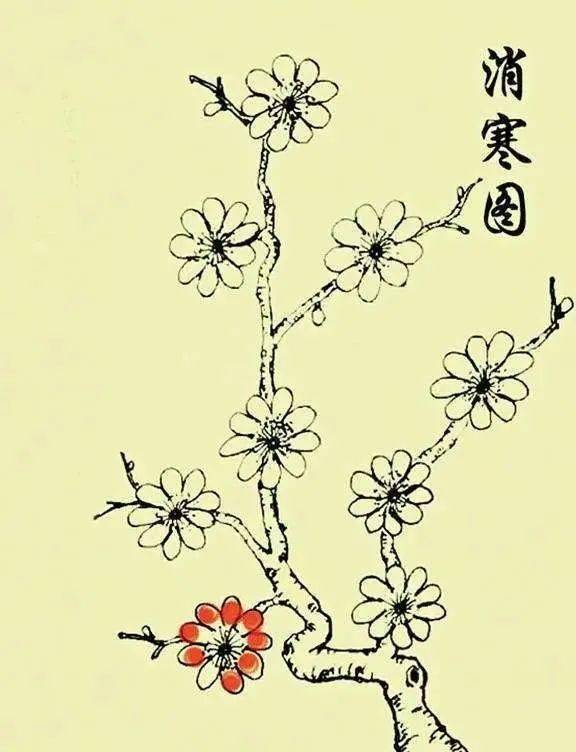

除了上述御寒奇招,古代还出现了九九消寒图,为漫漫寒冬添了份趣味。 用图画的方式,也称“画九”。在白纸上画九根梅枝,每根树枝九朵梅花,从冬至开始,每天填色一朵,等八十一朵花被涂完,冬天也过完了。 用写字的方式称为“写九”。在白纸上用“双钩描红法”写九个九笔划的字,每天涂一个笔划,九个字全部涂完,春天也就到了。 所以,面对寒冷的冬天,没有棉被,古人也能运用自己的智慧,找到适于自己的御寒取暖方法。 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】