| 三千年里,孔夫子像变了几回? | 您所在的位置:网站首页 › 孔庙孔子像 › 三千年里,孔夫子像变了几回? |

三千年里,孔夫子像变了几回?

|

现代孔子像 如果回头看,当代可能是最为看脸的世界。在孔子生活的年代,人们更加注重内在的修养和学识,而对外在的形象没有太多的褒贬,“故德有所长而形有所忘”。而对中国艺术,尤其是造型艺术对于“成教化,助人伦”这一面显然更为重视,孔子像的出现亦是为此目的。帝王祭祀、弟子追思、普及儒学教化民众基本为孔子像的三种实用目的,并伴随着历朝历代的时代特征形成时空交错式的孔子形象。 已知最早的孔子像,是孔子的弟子子贡为表达思念之情,而作有楷木雕刻《孔子夫妇像》,楷木是孔子故乡山东曲阜孔林中一种特有的树种,由服丧的子贡带来。孔子于73岁去世后,弟子皆来服丧三年,唯子贡服丧六年,为孔子结庐守墓,《孔子夫妇像》便雕刻于服丧之时,并在此后成为孔子嫡系后裔传家之宝。但可惜的是子贡所刻原件早已遗失在浩瀚的历史长河中,目前存于曲阜孔庙的《孔子夫妇像》为南宋仿制。

《孔子夫妇楷木像》 像高60厘米 南宋 现藏于曲阜孔庙 而在绘画上,据张彦远的《历代名画记》中记载:“鲁国东南东西厢画图”有《孔子弟子图》。因无实物,目前尚不知这是否是最早的孔子像绘画。如果是春秋时期的鲁国,则基本可以断定为最早的孔子绘画像。 自子贡的孔子夫妇像后,汉代至唐代,石刻、壁画和塑像成为孔子像的主要造像形式。而这其中,大量的汉朝画像石成为已知最早的孔子像实物资料。汉朝罢黜百家独尊儒术,孔子封圣,厚葬的风气也为孔子像的留存提供了帮助。在当时儒士的主导下,根据以往的记载,孔子的形象基本被定格在高大、慈祥、谦逊这些特征,所有故事题材皆为衬托其“温良恭俭让“的精神气质,而这也是现代所见的孔子像的源头,其后的孔子像皆继承了这一精神气质,只是根据不同朝代、场合,在尊崇程度和服饰、礼仪上有所差别。 目前海昏侯墓出土的漆器尚未清理保护完毕,如果确定为西汉时期,则可认定为已知最早的实物孔子像,西汉之时,孔子像已经成为一个形式化的符号成为当时权贵的装饰,由此可推断,在此之前是有非常大的可能性存在更早的孔子像。

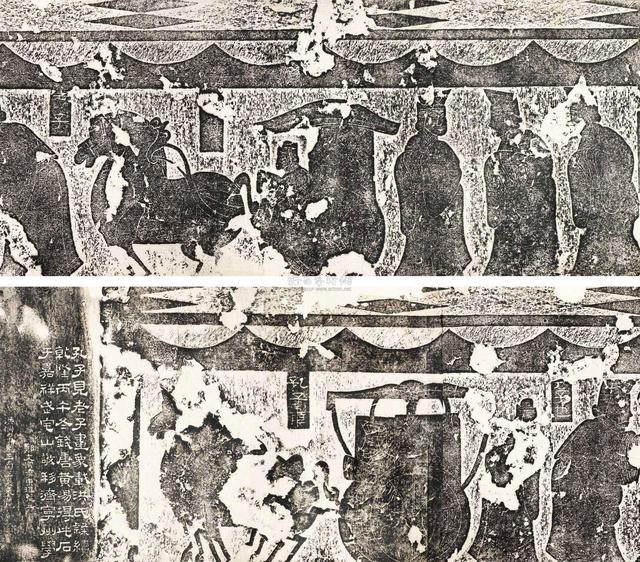

孔子见老子 东汉 画像石(局部) 武氏祠

孔子见老子 东汉 画像石(局部) 武氏祠 ”孔子见老子“是东汉时期画像石最常出现的题材,其中最为著名则是山东嘉祥武梁祠中出土的画像石。在上图的画像石中,老子孔子皆戴高冠,互相躬身,两人之间有一推车小儿,一般认为是项囊。而在其上的飞鸟,据清代学者阮元考据认为所执之鸟必为斑鸿,因为他拜访老子时的身份是史,而据周礼,官吏在正式会晤时需执一只相应的鸟以示身份。同期东汉内蒙古和林格尔汉墓壁画中,也可以看到这种两个老头一个孩子一只鸟的程式化形象,但是处理的更为随意,显然对于当时的工匠而言,无需刻板的遵循文献,也无需繁复的描述,只要让大家认出这个典故即可。

和林格尔汉墓 孔子见老子 东汉 壁画 魏晋南北朝,既是中国最分裂动荡的时期,同时也是文化艺术最为发达的时代之一。绘画艺术的进步促进了孔子像变革,包括顾恺之在内的诸多画家都曾以孔子像为题材进行创作,可惜至今并未有实物留存。佛道玄学的崛起,让儒家进入暂时低潮的同时,也在借鉴佛教造像与道教神像的同时不断地完善自己,而文人的逐步介入绘画,也让孔子像不再成为儒士的专属,并开始思考儒释道三者之间的关系。生产力的衰退使得厚葬从根本上消失,画像石亦难觅踪影,从此让位于壁画。题材上也已佛道、竹林七贤等内容为主。 隋唐之际,隋朝由于皇帝的自身经历,虽然在治国上推崇儒教,但骨子里还是以“我兴佛法”的态度为主,隋朝名士士谦在回答三教的优劣时说:”佛,日也;道,月也;儒,五星也",基本可以代表当时统治阶级对三者的地位排序,所以此时既没有任何对孔子的祭祀,更谈不上孔子及其弟子的图像创作。 而后,唐朝对儒学、孔子的尊崇则达到了新的高峰,唐玄宗时期更是封孔子为“文宣王”,冕服孔子像的形制正式诞生。儒学即便再也达不到汉朝时独大的地位,却也在此时成为了社会文化的主导,正是在此时诞生了孔子的“标准像”。据文献,唐代的吴道子及东晋顾恺之都有孔子题材的作品创作,而正是这些创作为后世的再创作提供了蓝本,并成为后世认知孔子形象依据。虽然我们已经看不到那些画稿。但从现存的画像及画谱而言,几乎现存有孔子行教像都有唐吴道子笔的字样。吴道子,被称为唐代的画圣,但现存画作基本都为宋元时期的摹品。影响最大的,传为吴道子所绘的“先师孔子行教像”,是历代引用和模仿最多的、影响最大的孔子图像之一,此块“先师孔子行教像”现藏于孔府,上刻“德配天地,道冠古今,删述六经,师表万世”并于左下题“唐吴道子笔”。画面中的孔子宽衣博带,腰配长剑,神态恭谦,成为后世孔子像创作的蓝本,直至今人所绘孔的子像都可以从这张画中找到影子。

先师孔子行教像(拓片) 传 唐 吴道子 原碑藏于孔府 宋元之际,中国绘画艺术进入一个新的巅峰时期,在继“文宣王”之后,宋真宗先后册封孔子为“宣圣文宣王”“至圣文宣王”,及至需继承汉文化外衣统治中国的元朝更是册封孔子为“大成至圣文宣王”。在唐朝安史之乱后,社会濒于崩溃,此时的儒家思想成为了支配整个社会的文化规范,被作为王道的道统竖立起来,在统治者的自上而下的推动下,越来越多的画家加入孔子像这一题材的绘制。同时民间关于孔子相貌“七陋”说逐渐形成,成为后世肖像类孔子像绘制的标准之一。所谓“七陋”即“七窍之陋”:眼露白,耳露轮,口露齿,鼻露孔。七窍豁露,不甚美观,所以七露又写作七陋 自晋唐以来,以绢、纸直接手绘的孔子像增多,然因材料本身,流传到现代的少之又少。今天能见到最早的手绘孔子像便是出于这一时期,即马远的《孔子像》,作为南宋画院画家,马远向以山水为人称道,与夏圭并称“马夏”,创水墨苍劲一派,花鸟人物亦是其擅长。此件画像中,孔子依旧沿用了长袍垂手,神情肃穆这一标准,并带有宋画重神韵而写意的整体风格,突破前任范式,寥寥几笔形神毕现,此画现藏于北京故宫博物院。版画技术的普及,也使得孔子圣迹图等一系列反映孔子言行的连环画开始流传。

马远 《孔子像》 宋 绢本 现藏于故宫博物院 明清时,孔子重回“圣人”、“先师”,不再是文宣王,自唐朝始的冕服孔子像被官方取消,并在太庙中重新以牌位的形式祭拜。然而这并不代表儒家式微,明清时对孔子的崇拜和信仰已经深深扎根于社会,并成为道德与伦理的典范。神话神仙似得孔子在官方语境下消失,只在民间还保留着供奉的习俗。而在孔子像的形式上亦继承前朝形制,并没有任何大的发展突破,依旧按照“七陋”的特征进行创作。 而孔子圣迹图等连环画受益于版画技术的发展,出现了不同的版本。手绘本的发展则吸引了当时诸多名画家以此题材创作,包括文徵明、陈洪绶等人皆为后世留下佳作。并在此时,更多的艺术家开始以“三教像”为题材创作出诸多佳作,并形成释、道、儒的排位方式。出于中国画对道教的天然亲和,艺术家往往对老子较为侧重,孔子更多以慈眉善目的老人形象出现,神态衣着更似现实中人,而佛道则如神仙中人般。同时社会的发展,带来绘画材质的多元化,年画、各类材质的孔子塑像、摆件等大规模出现,这种多样化的趋势反应人们对孔子崇拜的多元化,人们在祭祀祈福时也不再拘泥于像与牌位。

《三教图》 明 丁云鹏 纸本设色 纵115.7厘米 横55.8厘米 北京故宫博物院藏 今日曲阜孔庙大成殿的孔子像,为根据雍正年建立的孔子像蓝本重塑后,在形式上以塑像与神位共存的方式,七陋的容貌,但在礼仪规格上则为帝王级别,我们没法探寻千年前犹如“丧家之犬”而郁郁不得志教师的具体面容,但在时空的交会中,他千年前的面容在不同朝代以不同面貌跟帝王、神灵、圣人的身份交织在一起,成为代表中国文化中一个复杂的视觉图像。

曲阜孔庙大成殿 孔子像 对的圈子才会遇到对的人、 在中国颜值最高的社交APP内、 晒颜值能换商品,晒颜值能换活动,晒颜值还能遇见对的人、 易约精英——中国精英轻奢社交圈 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】