| 中国社会中“内卷”现象的个体心理内涵及其特征维度* | 您所在的位置:网站首页 › 如何理解内卷现象的内涵 › 中国社会中“内卷”现象的个体心理内涵及其特征维度* |

中国社会中“内卷”现象的个体心理内涵及其特征维度*

|

张 雯 潘 超 姚诗铭 朱佳佳凌 东 杨涵淳 徐静莎 穆 妍 (1 中国科学院行为科学重点实验室(中国科学院心理研究所), 北京 100101)(2 中国科学院大学心理学系, 北京 100049) (3 河南大学心理学院, 开封 475004)(4 南宁泰康之家桂园养老服务有限公司, 南宁 530010) (5 爱丁堡大学社会科学院临床健康心理学系,爱丁堡 EH8 9AG, 英国) (6 麦吉尔大学心理学系, 蒙特利尔 H3A 1G1, 加拿大) 1 引言随着中国社会的高速经济发展与快速社会转型, 研究者们开始关注不断变化的社会文化对个体心理产生的影响(蔡华俭 等, 2020; 黄梓航 等,2021)。近年, “内卷”作为网络流行词之一备受关注,不仅引起人们对劳工生产及学生教育等方面的热议, 同时也引发了学术界对不同学科中内卷的关注(卢晓雯, 2021), 如传播学领域中内卷的内部精细复杂化导致“更为深刻的转型危机” (张静, 卜宇,2021)。尽管如此, 鲜有研究从心理学视角(特别是文化心理学)出发, 探究个体如何感知这一社会文化现象及其背后的心理内涵与特征维度。 1.1 内卷的概念内卷(involution)最早由人类学家Geertz (1963)在解释印度尼西亚农业结构变化时提出, 是指一种仅靠增加生产要素投入与扩大生产规模, 而非谋求生产方式转变的粗放式经济增长模式。具体表现为,保留原有的农业生产模式, 转向愈发极端的精耕细作, 但人均生产效率却未有实质提升。随着研究领域的拓展, 社会学家进一步引申了内卷概念, 将类似的社会现象定义为“没有发展的增长” (黄宗智,2000; Huang, 2002)。简言之, 内卷与人类所面临的紧迫生存压力和发展需求密切相关。由于某些资源禀赋(如土地、技术等)存在发展局限, 不断增加的劳动投入使生产向精细化与复杂化发展, 但并未改变收益努力比, 进而导致在未能给个体带来回报的同时反而造成了损失, 表现为边际效用递减。 从社会学视角来看, 中国社会的内卷反映了社会结构转变对社会文化发展的影响, 如评价体系的高度一体化, 这引发了近代社会中青年的社会心态转变, 进而出现了“内卷”这一社会现象(覃鑫渊, 代玉启, 2022)。进一步地, 根据共享现实理论, 个体通过人际沟通获得对群体共同经验的感知(Hardin& Higgins, 1996)。群体共同“被内卷”的感知逐步演化为一种社会氛围, 使人们感受到由内卷而带来的强大压力, 并做出内卷行为(王俊秀, 2021)。尽管社会学研究开始探讨内卷这种反映群体社会心态与价值取向集合的宏观现象(覃鑫渊, 代玉启, 2022),但目前鲜有研究者探究人们对这一现象的感知及其背后的心理内涵和加工过程。 1.2 内卷的文化心理属性人类学与社会学在理解内卷时多关注群体层面, 然而这一现象还与个体的认知、心理与行为密不可分。近现代中国社会经历了由传统转向现代社会的巨变, 这不仅影响人们的文化价值观变化, 也影响了人们在社会变迁过程中的心理与行为变化(蔡华俭 等, 2020; 黄梓航 等, 2021)。文化心理学认为, 社会文化与环境塑造了人们看待世界与思考问题的方式, 从而影响人们的心理过程与行为表现(Kitayama & Cohen, 2007; Schwartz et al., 2020)。因此, 中国社会中的内卷可能反映了不断变化发展的社会文化氛围作用于个体微观心理的累积效应。 从文化心理学的视角来看, 在不同层级的环境中进行社会互动时, 个体会表现出不同的心理过程和行为方式(Markus & Kitayama, 2010; Triandis& Gelfand, 1998)。Bronfenbrenner (1994)的生态系统理论指出, 个体处于一系列嵌套且相互影响的系统环境之中, 包括个体直接进行活动和交往的微观系统、联系微系统的中间系统、未直接作用但仍对个体产生影响的外层系统、存在于其他系统的文化或社会环境(即宏观系统), 这些系统会直接或间接地影响个体的心理与行为发展。人们不仅会感知自己所处的社会环境以及组织环境(如企业氛围、班级氛围)中的总体情况(如资源稀缺性), 环境中“大多数人”的情绪、态度、行为等也会对个体产生影响。因此, 我们认为内卷是一个包含多个心理过程(如环境感知、情绪状态、行为表现), 涉及多个层级环境信息的加工与整合(如群体、组织、社会生态等), 且不断变化的复杂心理过程。 1.3 内卷的特征维度从个体行为出发, 有研究者提出内卷是一种非理性的竞争, 表现为一种由资源稀缺而引发的过度努力行为(李向阳, 2021; 赵以诺, 2021)。不同于理性竞争对个体实现自我目标的积极作用(Elliot,2020), 内卷反映了一种因竞争主体过多或价值导向单一等原因而引发的非理性竞争(赵以诺, 2021),这导致个体的发展呈现愈发复杂化但却未产生质变的结果。具体而言, 竞争是基于利己动机而胜过他人的心理需要与行为活动(van Lange et al.,2007)。为避免竞争带来损失, 个体为竞争投入的成本不超出其可能获得的最大收益。因此, 从理性人假设来看, 人们应回避任何会造成确定损失的竞争环境(Frank & Bernanke, 2004), 但内卷中个体参与竞争所带来的收益往往与投入不成正比, 由此便产生了非理性竞争。不仅如此, 中国人认为同事之间是一种竞争与合作的关系(Keller & Loewenstein,2011), 但个人收获通常以他人牺牲为代价(Różycka-Tran et al., 2015), 因此非理性竞争可能会破坏群体内成员间的信任与合作(Barker et al.,2012; Liu et al., 2014)。 其次, 内卷引发的压力应激与情绪反应也不容忽视。社会比较理论指出, 个体在缺乏客观评价时会通过与他人比较来进行自我评价。当进行上行比较(与比自己优秀的人比较)时更易产生竞争行为并降低其自我评价, 而进行下行比较(与不如自己优秀的人比较)时则会提升自我评价(Corcoran et al.,2011; Festinger, 1954; Gerber et al., 2018)。作为特殊的社会比较行为, 内卷与压力之间密不可分。研究采用词频分析与社会语义网络分析发现, 内卷更多地表征为消极的心理后果, 其中压力是与内卷关联最高频情绪词(陈烛, 2021; 郭艳玲, 2021)。另一方面, 不同的压力源会影响个体的行为表现。例如,过度工作量或不良竞争作为主要压力源会引发个体在学习或工作中的压力感知, 并反作用于个体的工作表现(Akhtar et al., 2018; Hashmat et al., 2008;Khuong & Yen, 2016; Mishra, 2018)。因此, 内卷涉及个体对压力源的感知以及由压力源而引发的不良情绪状态。 个体对压力源的感知多来自于组织内部成员的行为模式, 其所处组织内部的社会规范(即“大多数人的行为”)会对个体行为产生影响。社会规范(social norm)是社会群体成员为了维护公共利益和社会秩序, 而形成的一套共同认可并用于指导人们行为的行为准则(Gelfand et al., 2017)。松紧文化理论认为, 由人口密度增长等带来的社会生态挑战会使文化变得更为紧密, 紧文化既促进社会内部产生更强的社会规范, 也促使人们更倾向于遵循社会规范, 从而有助于社会的协调发展(Gelfand et al.,2011; Gelfand et al., 2017)。作为紧文化的代表国家,中国社会中人们会通过遵循社会规范进行更广泛的社会协同和合作行为(Gelfand et al., 2011; Mu et al., 2015)。因此, 当越来越多的群体成员做出一致性行为(如加班)时, 外在的规则(如5 点下班)会被新的“群体规范”替代, 进而影响组织内个体的行为模式, 甚至蔓延至组织外的环境影响不同行业和更广泛的人群, 从而产生“新的文化规范” (如“加班文化”)。 此外, 内卷与我国社会发展和城镇化进程密不可分。资源配置理论认为, 资源稀缺性要求社会将有限的资源合理分配到社会中的各个方面, 并在最大限度上利用资源, 即在最小消耗资源的情况下获得最大的利益(Hobfoll, 1989)。在中国城镇化进程中, 中国社会在人口增长的同时亦表现出人们向城镇迁移的趋势, 这使原本有限的资源逐渐变得稀缺, 且社会中的资源配置进行了重新分配。研究表明, 当某种资源变得稀缺时, 人们会被迫投入更多时间和精力来与他人争夺这一资源(Grossman &Mendoza, 2003), 并消耗个体有限的注意资源以及增加其认知负荷(Karau & Kelly, 1992), 从而引发对个体的消极影响(如降低工作绩效; Shah et al.,2012), 以及对组织的积极影响(如保持企业的竞争优势; Greenwood et al., 2011)。因此, 资源配置将影响个体的过度努力行为对组织收益的短期影响。从宏观社会层面出发, 资源稀缺可能是内卷的环境催化剂; 而从个体层面出发, 个体与内卷相关的负面心理状态和行为表现都离不开对环境资源稀缺程度的感知。 综上, 我们认为个体对内卷的感知反映了一种集个体心理、群体行为、文化及社会生态于一体的多维心理构念, 包括竞争行为、心理压力、社会规范、资源稀缺四个特征维度, 既反映个体层面的多种心理加工过程, 也涉及多层级的信息加工与整合,进而影响个体的心理状态及行为表现。 1.4 本研究的核心问题随着中国社会的变迁与发展, 内卷现象具有一定的新时代意义。从群体层面, 内卷反映了群体的社会心态与行为; 从个体层面, 内卷表现出较稳定且包含多个特征维度的心理内涵。近年研究多从社会学视角探讨内卷的产生及其影响(覃鑫渊, 代玉启, 2022; 王俊秀, 2021), 但鲜有研究者从心理学视角剖析这一社会现象背后的心理内涵及其特征维度。目前尝试探究内卷现象的心理学研究仍存在一定局限:(1)多关注于内卷的行为表现或单一维度(刘兴嘉, 2022; 赵以诺, 2021), 缺乏对内卷引发的心理过程的研究; (2)虽有基于组织场景的测量工具(张玉 等, 2023), 但尚未考虑到内卷影响的广泛人群范围。基于此, 本研究试图从文化心理学的视角出发, 结合质性研究与心理测量学方法, 在中国社会变迁的背景下构建内卷这一新型社会现象的心理内涵及其特征维度, 并在跨样本与跨情境中加以验证, 为未来研究提供理论依据和有效工具。具体包括:(1)研究1 采用质性研究方法, 通过收集人们对内卷看法与态度的一手资料来深入探讨内卷的心理内涵, 并构建内卷概念的理论解释框架; (2)研究2 与研究3 基于质性研究结果, 根据内卷概念的不同特征维度, 编制内卷感知测量问卷, 从而通过量化研究探究内卷的多个特征维度, 并在不同人群(在校学生和在岗社会人员)中验证该问卷的有效性; (3)研究4 基于高校与组织的不同应用情境,进一步跨情境考察个体内卷感知与其内卷行为之间的关联。 2 研究1: 探究内卷的心理内涵——基于扎根理论的质性研究2.1 研究目的本研究旨在采用质性研究来探索人们对内卷的理解与认识, 结合扎根理论的分析方法, 通过对在校学生以及在岗社会人员进行深度访谈, 得到关于内卷的看法及理解的一手资料, 进一步对所得文本资料进行编码并探究内卷的心理内涵及其特征维度。 2.2 研究方法2.2.1 访谈对象 鉴于内卷多出现于学生群体的学习情境以及在岗社会人员的工作情境, 且在校学生与在岗社会人员对内卷具有更强的敏感性(蓝江, 2022; 林扬千,2021), 本研究遵循强度抽样的策略(陈向明, 2000),选取在校学生以及在岗社会人员两个群体作为访谈对象以增加信息密度及强度。本研究共选取22名访谈对象, 其中在校学生12 名(9 名女性,Mage=22.67 ± 2.35 岁)以及在岗社会人员10 名(6 名女性,Mage= 28.50 ± 5.44 岁)。受访者年龄范围为19 岁到41 岁(20 岁及以下3 人, 21~25 岁11 人, 26~30 岁4人, 31~40 岁3 人, 40 岁及以上1 人); 教育程度从大学本科生到研究生(本科12 人, 研究生10 人); 职业涵盖学生(12 人)、IT 行业职员(3 人)、传媒业职员(2 人)、公共服务业职员(2 人)、金融业职员(1 人)、零售业职员(1 人)、教师(1 人)。 2.2.2 资料搜集与访谈过程 在进行深度访谈前, 研究者针对内卷这一社会现象招募了20 人(12 名在校学生及8 名在岗社会人员)进行预访谈, 为正式访谈的开展及提纲设计与确定提供基础。正式访谈为半结构化访谈, 主要询问受访者对内卷现象的理解、定义与感受, 例如“你认为什么是内卷?”。正式访谈过程中, 研究者根据访谈提纲与访谈对象进行在线深度访谈, 并视情况对访谈问题进行灵活调整。访谈时长约持续1~2 小时, 访谈期间要求受访者所处环境安静且不受外界干扰。当研究者从受访者处所获取的信息达到饱和时结束访谈, 即继续进行访谈不再有新的内容产生并逐渐产生信息冗余时。访谈内容随后整理成逐字稿进行基于扎根理论的资料分析。 2.2.3 资料分析 由于内卷的心理内涵尚未存在操作性定义, 本研究采用扎根理论对所搜集的访谈内容进行理论编码, 以期探究内卷现象背后的心理内涵及其特征维度。作为一种系统的质性研究方法, 扎根理论是指在收集和分析质性资料的基础上, 扎根在文本资料中通过结合归纳法和演绎法来自下而上地建构反映社会现象的理论(陈向明, 1999)。基于扎根理论的资料分析过程包括开放式编码(一级编码)、主轴编码(二级编码)以及选择性编码(三级编码)。研究者通过循环往复的编码过程来获取关键事件和表现特征以提炼具体维度, 进而构建关于内卷的理论框架体系(陈向明, 2000)。 本研究借助QSR Nvivo 12.0 (简称 N12)质性分析软件对已收集的访谈资料进行整理、编辑、编码及统计分析。N12 虽无法实现质性分析自动化以及完成质性研究的所有编码过程, 但N12 可通过导入中文访谈文本, 帮助研究者对无结构且非数值性的文本资料进行索引、搜寻及理论化, 从而建立索引、逻辑关系并生成理论(刘世闵, 李志伟, 2017)。 2.3 研究结果2.3.1 开放式编码 开放式编码是指在充分理解书面数据话语意义的基础上, 将文本资料内容打散, 然后通过编码有意义的单元将文本资料拆解为不同节点(陈向明,1999)。在进行开放式编码前, 研究者需对每位访谈对象设置相应的编号(如XS1 表示第1 位在校学生,YG2 表示第2 位在岗社会人员), 以此避免资料分析过程中访谈对象的文本资料之间出现混乱(陈向明, 2000)。随后, 研究者利用N12 对导入的文本资料中的词、句、段进行反复认真地阅读与思考, 以“内卷的心理内涵”为问题核心, 不断寻找与对比反复出现的意义单元, 将其设置为不同的节点并进行设码, 形成资料分析过程中的基础分析单元。如表1 所示, 本研究共抽取出61 个码号, 涉及523 个参考点。

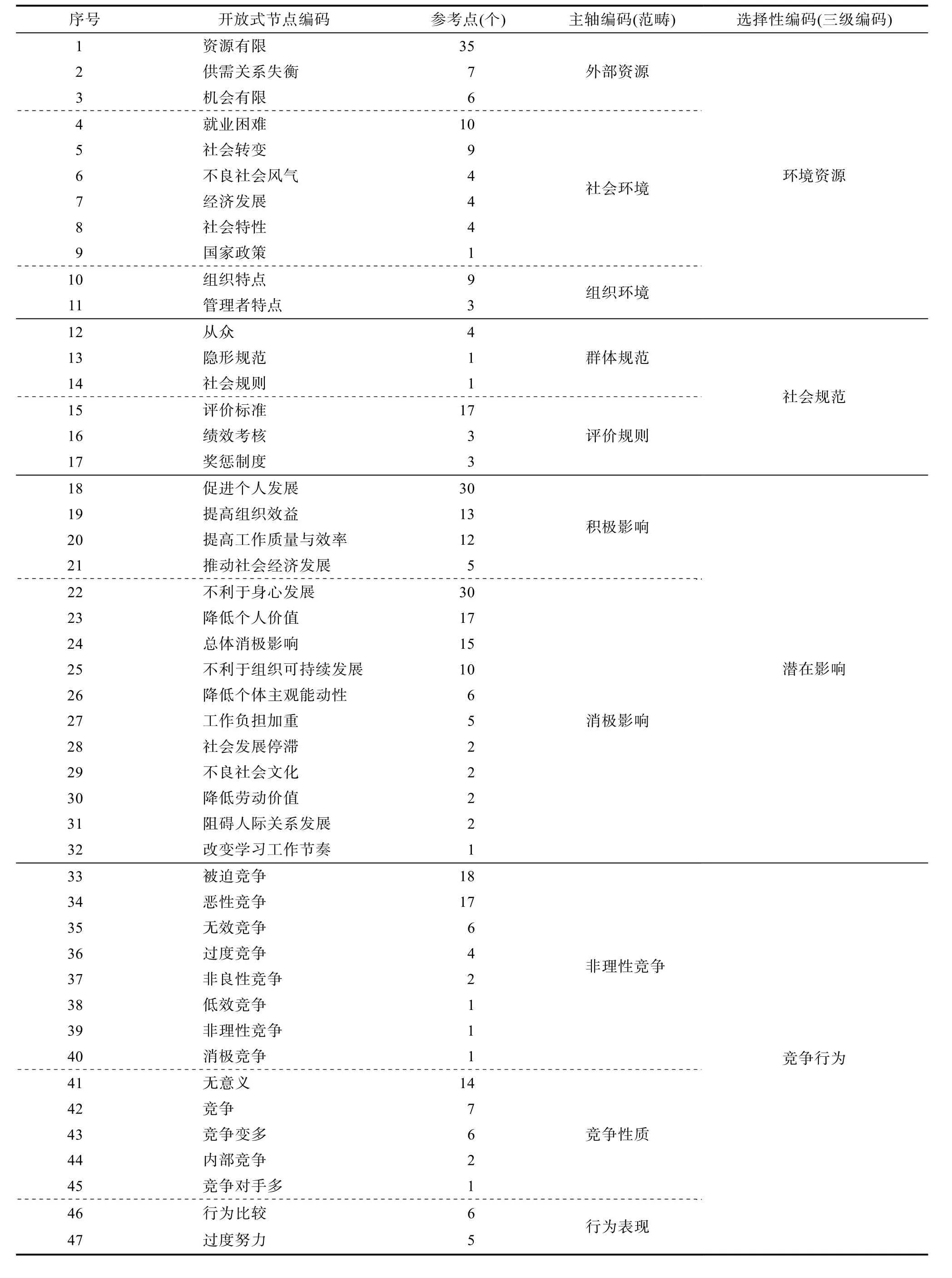

表1 内卷心理内涵的编码节点分布

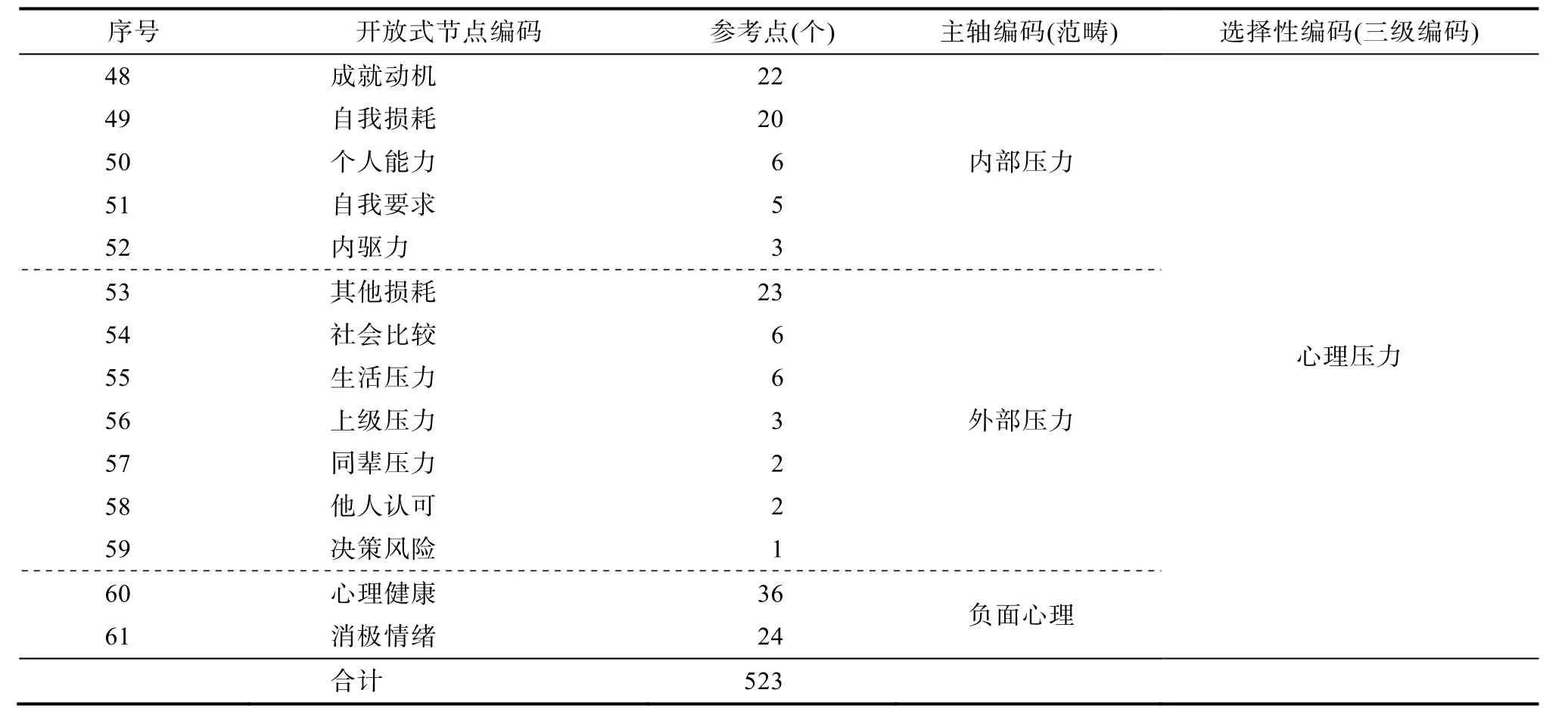

续表1 2.3.2 主轴编码与选择性编码 研究者进一步对围绕“内卷的心理内涵”的文本资料进行主轴编码与选择性编码, 对已获得的码号再次进行分类、提炼与综合调整, 将意义相近的码号进行合并, 并梳理码号与码号之间的相互关联。其中, 主轴编码是指研究者通过使用最重要的或出现最频繁的开放式编码, 深入分类、综合和组织文本资料进行, 进而寻找存在语义关系的码号并将其彼此关联(陈向明, 1999)。由于开放式编码所得的61 个码号是不同意义单元的罗列, 研究者需要对其进行整理与分析, 通过同类比较、异类比较、横向比较、纵向比较等方法, 将61 个码号归类为13 个更为精炼的码号。选择式编码是进一步更抽象地整合与提炼已有范畴, 生成并探索围绕该主题的主范畴, 由此建立范畴间的联系(陈向明, 1999)。研究者在上述13 个码号上围绕“内卷的心理内涵”这一主题建立了5 个新节点, 分别为“环境资源”、“社会规范”、“心理压力”、“竞争行为”以及“潜在影响”(见表1)。 具体而言, 竞争行为是内卷现象的核心范畴。受访者认为内卷现象的背后反映了一种具有多种不良性质的非理性竞争(如无意义、内部化、过度努力)。从个体心理层面来看, 内卷反映出个体对内部与外部压力源的感知(如个体的成就动机、上级、同辈等不同人群的社会比较等), 并表现出负性心理状态(如焦虑、自我否定)。因此, 心理压力不仅指代内卷会由个体对不同压力源的感知而引发, 同时还会因内卷而引发个体的不良心理状态。从群体层面来看, 内卷反映了社会规范(特别是群体规范)对个体的影响和作用。不同于客观规则(如绩效评定标准、奖惩考核制度等), 个体在组织环境中(如学校或企业)对大多数人的某一特定行为模式的感知(如加班)会引发其对该行为的顺从与遵循, 进而推动隐形规范的形成和泛化。从宏观层面来看, 内卷与有限的环境资源(如社会环境、组织环境等)有关。有限资源引发了人们的非理性竞争和对隐性规范的过度屈从, 进而产生一系列负面情绪体验和心理状态。最后, 尽管多数受访者认为内卷是一种被迫、无意义的竞争行为, 且会受到不同压力源、客观规则与群体规范的影响, 进而引发个体的负性心理状态, 但内卷仍是一把双刃剑, 同时对个体、组织及社会产生积极与消极影响。即在负面影响个体身心健康以及组织与社会的持久发展的同时, 内卷也促进了个体能力培养与组织的短期效益, 从而提高社会经济水平。各维度的访谈资料示例见表2。

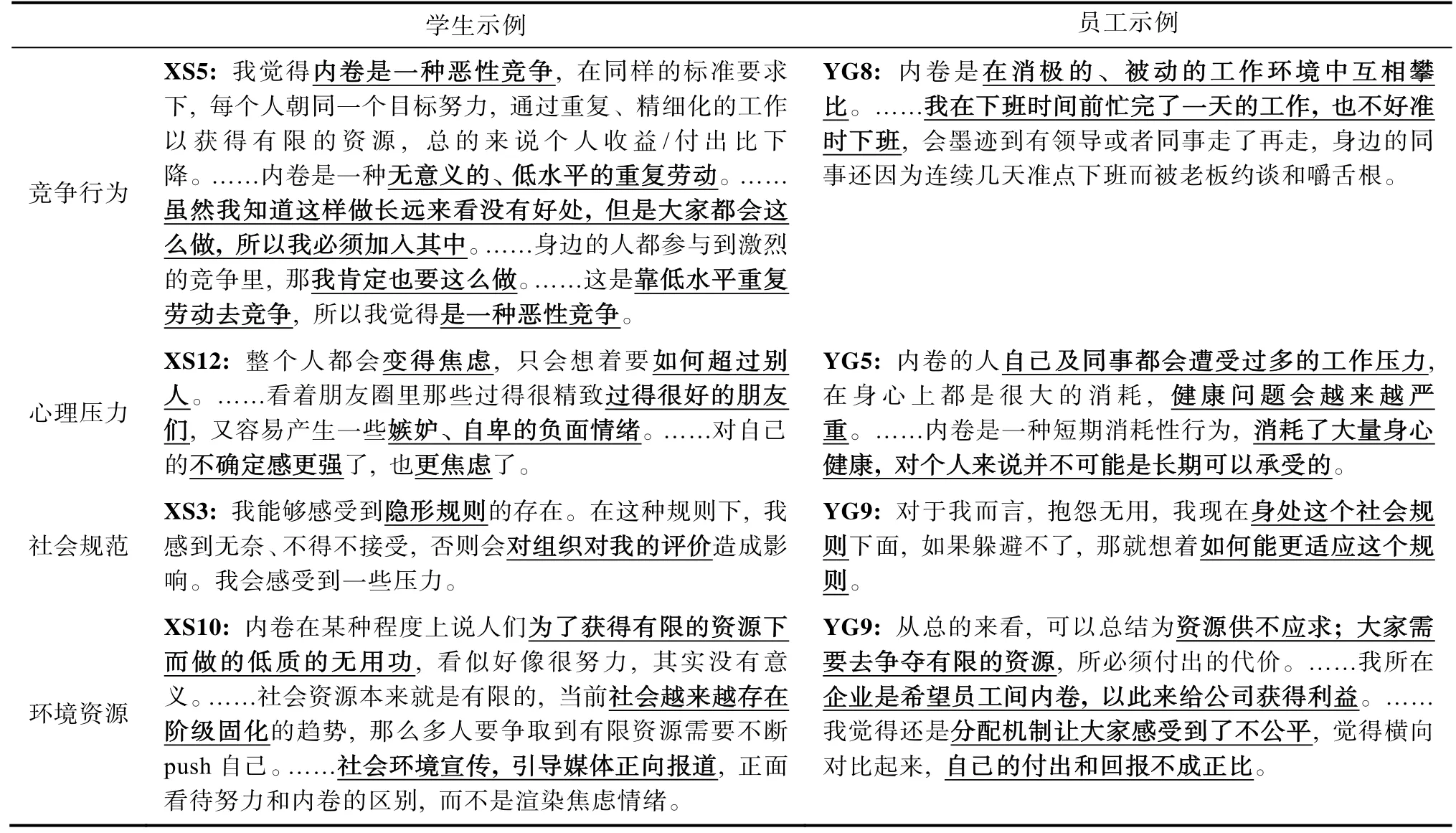

表2 内卷心理内涵的访谈示例 2.3.3 理论模型构建 根据已有的访谈资料及编码结果, 研究者采用自下而上的方式逐步构建基于内卷的心理内涵。本研究整合得出内卷的4 个特征维度(见图1):资源稀缺、社会规范、心理压力、竞争行为。具体来说,内卷现象的核心范畴为竞争行为, 资源稀缺为内卷现象的情景条件, 即当个体面临匮乏的社会资源时会因争夺资源而引发组织内竞争行为的出现与频发, 产生了新的行为模式——即新的群体规范。此外, 社会规范与心理压力是内卷的关键条件, 是有助于区分主动良性竞争与内卷的重要范畴, 即当处于群体之中时, 个体受社会规范的影响而担心自己被群体所淘汰, 同时加以内外部压力的作用, 使其表现出对群体规范的接受, 产生内卷行为, 并引起如压力、焦虑等不良情绪。基于以上, 本研究采用扎根理论提出内卷的初步定义:当身处资源有限的环境中时, 个体受到社会规范及内外部压力的共同影响, 表现出不良的心理状态及非良性竞争行为。

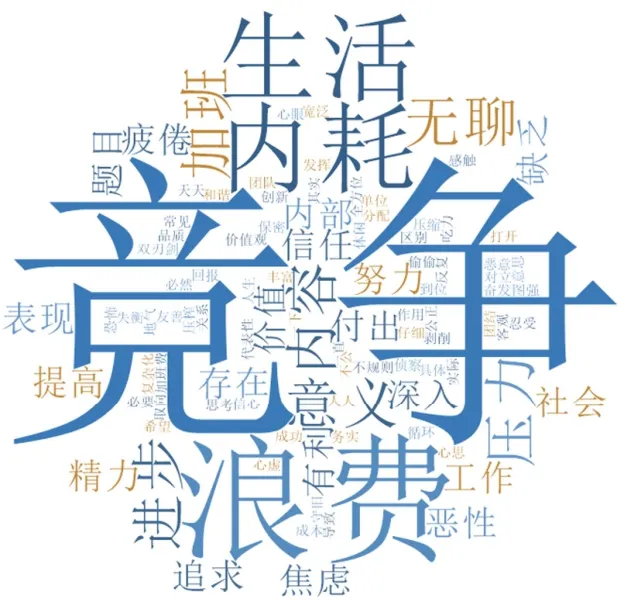

图1 内卷的心理内涵示意图 2.4 小结本研究通过对一手的访谈资料进行质性分析,采用扎根理论构建了中国社会中内卷概念的理论解释框架, 结果发现4 个特征维度, 即资源稀缺、社会规范、心理压力与竞争行为。具体而言, 当感知所处环境中的内卷时, 人们不仅会感知宏观层面社会环境中的资源以及所处组织环境中的社会规范, 同时还会在进行社会互动时感知到来自他人与个体内部的压力源, 并在微观层面上表现出竞争行为及不良心理状态。综上, 中国社会中内卷现象的心理内涵并非单一维度, 而是反映了一种复杂且嵌套的多维概念, 这将有益于研究者们进一步探究内卷与宏观社会及微观心理之间的动态作用机制。 3 研究2: 内卷多维心理内涵的确定与探究3.1 研究目的研究1 采用访谈法相结合扎根理论以探索内卷的心理内涵, 最终提取出内卷的4 个特征维度。然而, 由于定性研究的结果仅能从理论及描述性角度阐明某一概念的内涵, 本研究将进一步通过定量研究以验证质性研究结果的稳定性和可靠性。因此,研究2 基于扎根理论所提取出的内卷特征维度, 采用开放调查的方式, 旨在编制内卷感知测量问卷,进一步确定与探究中国社会中内卷的特征维度。 3.2 研究方法3.2.1 研究对象 通过网络调查平台招募参与者, 删除作答速度过快(< 5 min)、所有题目选择相同选项、随机规律作答、未通过注意力检测题等问题的参与者。样本一:用于开放调查, 通过问卷收集与内卷相关的词汇, 以确定内卷感知测量问卷的题项。共收集105份数据, 最终有效数据为 69 份, 回收有效率为65.71%。所有样本均为在岗社会人员, 从事于制造、IT、金融、法律、物流等行业。其中, 女性41 人(59.42%), 年龄20~60 岁(Mage= 35.88 ± 7.86 岁)。样本二:用于探索性因素分析, 以确定内卷感知测量问卷的结构。共收集500 份数据, 最终有效数据为405 份, 回收有效率为81.00%。其中, 女性266 人(65.68%), 年龄17~56 岁(Mage= 22.60 ± 3.11 岁)。 3.2.2 初测问卷编制与研究程序 通过开放调查收集参与者对内卷这一社会现象的特征描述, 图2 为内卷相关词汇的词云图, 频率更高的词语显示得越大。同时, 基于研究1 所得的四维度, 即资源稀缺、社会规范、心理压力、竞争行为, 在参考已有成熟量表条目的基础上, 研究者对内卷感知测量问卷条目进行初步编写。随后邀请2 名文化心理学专家和若干名心理学专业博士研究生对已形成的问卷条目进行逐字逐句修改, 并对一些明显不符合各维度的条目进行剔除, 最终形成了包含68 个条目的四维度内卷感知测量问卷, 包括资源稀缺维度15 题、社会规范维度16 题、心理压力维度19 题、竞争行为维度18 题。随后, 研究者对样本二进行施测, 在探索因素分析问卷中采用5 点计分, 数据分析使用标准化分数, 得分越高表明个体感知到的内卷程度越高。采用SPSS 26.0 进行项目分析和探索性因素分析, 根据结果对指标不好或模型拟合不佳的项目进行剔除, 最终形成包含18 个条目的内卷感知测量问卷。

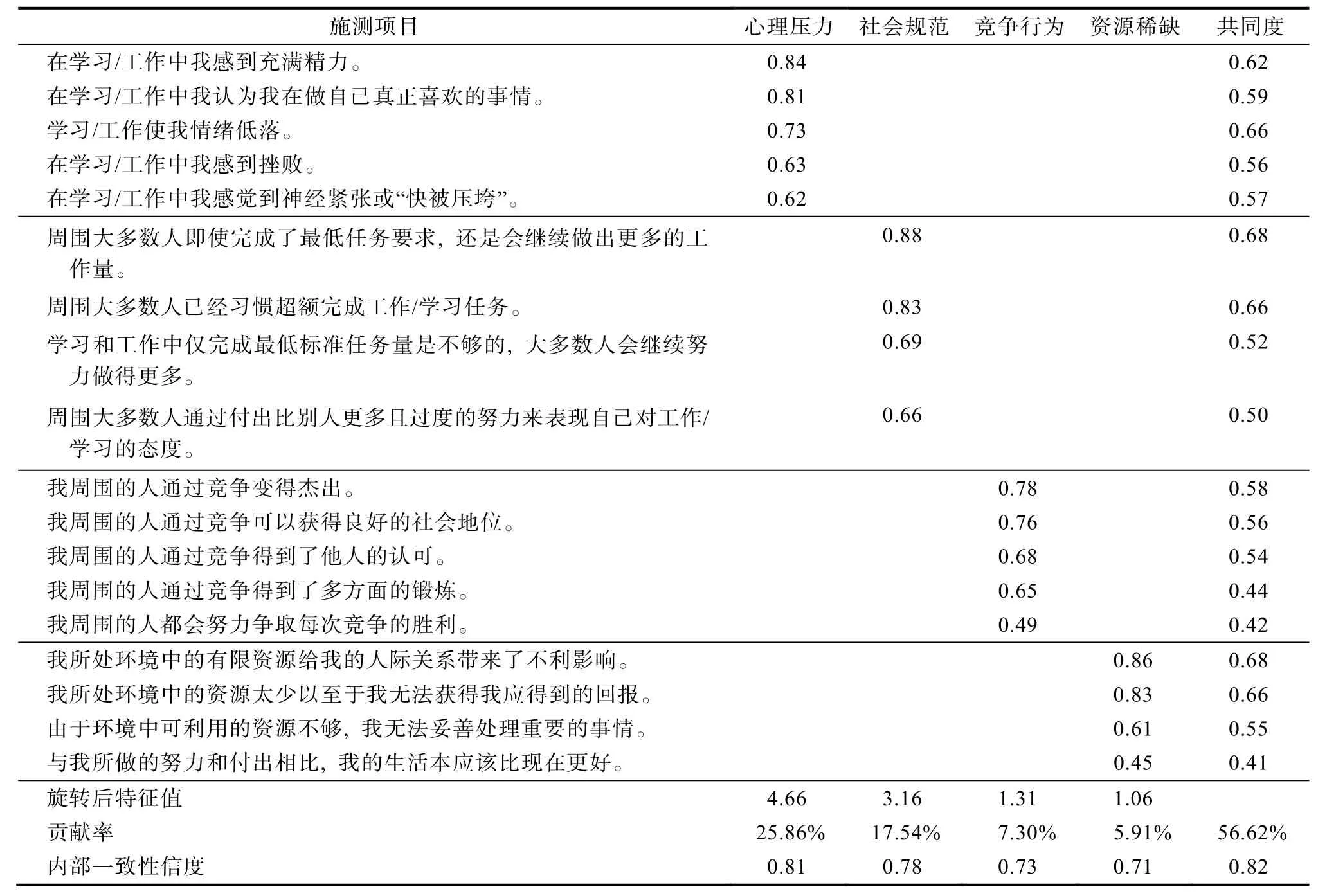

图2 内卷相关词汇的词云图 3.3 研究结果3.3.1 项目分析 基于经典测量理论以高低分组差异检验t值和题总相关系数r作为区分度指标, 衡量各项目的区分能力。根据内卷感知测量问卷总分划分出高内卷组(得分前27%)和低内卷组(得分后27%), 对两组数据在68 个项目上的得分分别进行独立样本t检验,结果发现仅有1 道题在高低分组中无显著差异, 其余项目均具有显著差异, 区分度较好。随后对各项目得分和总分进行题总相关检验, 结果发现所有项目得分与总分间均呈显著相关。因此, 在进行探索性因素分析前仅删除1 个项目。 3.3.2 探索性因素分析 Bartlett 球形度检验(χ2= 12803.84,df= 2211,p< 0.001)和KMO 检验(KMO = 0.93)表明, 各项目之间可能共享潜在因素, 适合进行探索性因素分析。采用主成分分析法和Promax 旋转法, 综合特征根不小于1 的因素抽取原则和碎石图来确定因素数。根据已有研究的标准, 剔除2 种类型的项目:(1)在各因素载荷量绝对值小于0.4; (2)在多个因素上载荷量绝对值之差小于0.15。每剔除一个项目则重新进行一次探索性因素分析, 直至不再有项目满足以上任意条件。在继续剔除49 个项目之后, 该问卷共保留18 个条目, 分别分布在4 个因素上, 4 个因素的累积贡献率为56.62%。各个项目在相应因素上具有较大载荷量, 处于0.45~0.88 之间(见表3)。由此, 通过探索性因素分析得到包含18 个条目的内卷感知测量问卷, 其中心理压力维度5 题、社会规范维度4 题、竞争行为维度5 题、资源稀缺维度4 题。

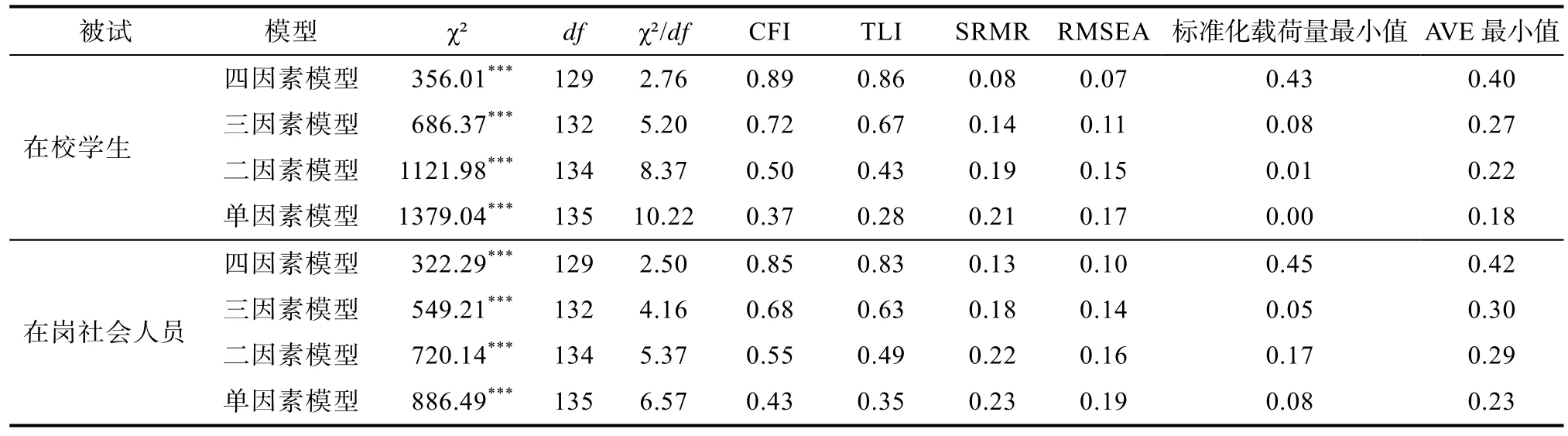

表3 内卷感知测量问卷的4 个特征维度 3.4 小结基于研究1 所得的访谈结果, 本研究开发并编制了用于测量内卷感知的研究工具, 采用探索性因素分析得到了包含18 个条目的自编内卷感知测量问卷。结果显示, 根据旋转后的特征值大小排序,人们对内卷的感知可分为心理压力、社会规范、竞争行为及资源稀缺4 个特征维度。具体而言, 当人们在某一环境中与他人或特定群体进行社会互动时, 不同压力源会影响个体的心理状态与行为表现(Khuong & Yen, 2016; Mishra, 2018), 且组织内部的行为准则可能会促使人们表现出与之相符的行为反应(Gelfand et al., 2017); 随着现代化进程, 宏观环境中资源的重新分配让人们对争夺有限资源投入了更多(Grossman & Mendoza, 2003), 从而影响了人们对内卷的感知程度。 4 研究3: 内卷多维心理内涵的验证与信效度分析4.1 研究目的基于研究2 所得的内卷感知测量问卷, 研究3将进一步在在校学生及在岗社会人员样本中验证问卷的特征维度及其信效度, 从而剖析中国社会中内卷的特征维度在跨人群样本中的稳定表现。 4.2 研究方法4.2.1 研究对象 样本一:用于验证性因素分析与信效度检验,共收集721 份数据, 最终有效数据为490 份, 回收有效率为67.96%。样本包括在校学生与在岗社会人员, 其中在校学生样本的最终有效数据为325 份,女性203 人(62.46%), 年龄16~31 岁(Mage= 21.43 ±2.18 岁); 在岗社会人员样本的最终有效数据为165份, 女性61 人(36.97%), 年龄20~67 岁(Mage= 29.56 ±8.30 岁)。样本二:用于效标效度检验, 在校学生样本共收集194 份数据, 最终有效数据为171 份, 回收有效率为88.14%, 其中, 女性93 人(54.39%, 1 人性别未知), 年龄17~28 岁(Mage= 21.44 ± 1.97 岁);在岗社会人员样本共收集512 份数据, 最终有效数据为203 份, 回收有效率为39.65%, 其中, 女性119 人(58.62%), 年龄19~60 岁(Mage= 29.92 ± 6.76岁, 1 人年龄未知)。 4.2.2 研究工具 (1) 内卷感知测量问卷 采用基于研究2 探索性因素分析后保留的18个条目(见表3)。该问卷涉及资源稀缺(如“我所处环境中的资源太少以至于我无法获得我应得到的回报”)、社会规范(如“周围大多数人即使完成了最低任务要求, 还是会继续做出更多的工作量”)、心理压力(如“在学习/工作中我感到挫败”)、竞争行为(如“我周围的人通过竞争得到了他人的认可”)四维度。在验证性因素分析与效标效度检验问卷中采用5 点或7 点计分, 数据分析使用标准化分数, 得分越高表明个体感知到的内卷程度越高。 (2) 文化松紧量表 采用Gelfand 等人(2011)编制的文化松紧量表,共6 个条目, 如“在中国, 有许多社会规范和标准是要求人们遵守的”。采用5 点或7 点计分, 数据分析使用标准化分数, 得分越高代表个体感知到社会规范强度越高。本研究中该量表使用于效标效度检验,在校学生与在岗社会人员样本中的Cronbach α 系数分别为0.52 和0.59。 (3) 上行社会比较量表 采用爱荷华-荷兰比较方向量表中的上行社会比较分量表(Gibbons & Buunk, 1999), 该量表包括6 个项目, 如“在日常生活中, 我经常与那些比自己做得好的人进行比较”。采用5 点计分, 得分越高表明个体生活中与他人进行上行社会比较的频率越高。本研究中该量表使用于效标效度检验, 在校学生与在岗社会人员样本中的Cronbach α 系数分别为0.82 和0.91。 (4) 日常压力感知问卷 采用Cohen 等人(1983)编制的日常压力感知问卷, 该量表共14 项, 如“为发生了一些自己无法控制的事情而感到气愤”。采用5 点计分, 得分越高表明个体日常生活中感知到的压力越高。本研究中该量表使用于效标效度检验, 在校学生与在岗社会人员样本中的Cronbach α 系数分别为0.90 和0.74。 (5) 组织内竞争量表 采用Mael 和Ashforth (1992)编制、Zhu 等人(2018)修订的组织内竞争量表, 该量表共6 个条目,如“在我们团队中, 每个人必须与他人竞争才不会被忽视”。采用6 点计分, 得分越高代表个体感知到的组织内部竞争氛围越强烈。本研究中该量表使用于效标效度检验, 在校学生与在岗社会人员样本中的Cronbach α 系数分别为0.74 和0.77。 4.3 研究程序研究者采用18 个条目的内卷感知测量问卷对样本一进行施测, 采用内卷感知测量问卷与效标工具对样本二进行施测, 运用R 语言对数据进行验证性因素分析, 使用SPSS 26.0 进行信度与相关分析,进而验证中国社会中内卷的心理内涵及其特征维度, 并检验其效标效度。 4.4 研究结果4.4.1 验证性因素分析 对样本一进行了信度分析, 结果发现在校学生样本中问卷总信度及其各个因素(心理压力、社会规范、竞争行为、资源稀缺)的内部一致性信度分别为0.80、0.81、0.74、0.81、0.71, 在岗社会人员样本中问卷总信度及其各个因素信度为0.75、0.83、0.78、0.84、0.71, 均在0.7 以上, 表明内卷感知测量问卷的内部一致性信度较高。进一步检验数据模型的拟合度并尝试缩减因素数量, 比较不同因素模型后, 发现四因素模型拟合度均优于其他因素模型, 表明四因素模型在描述内卷的内部结构上更具优势(见表4)。

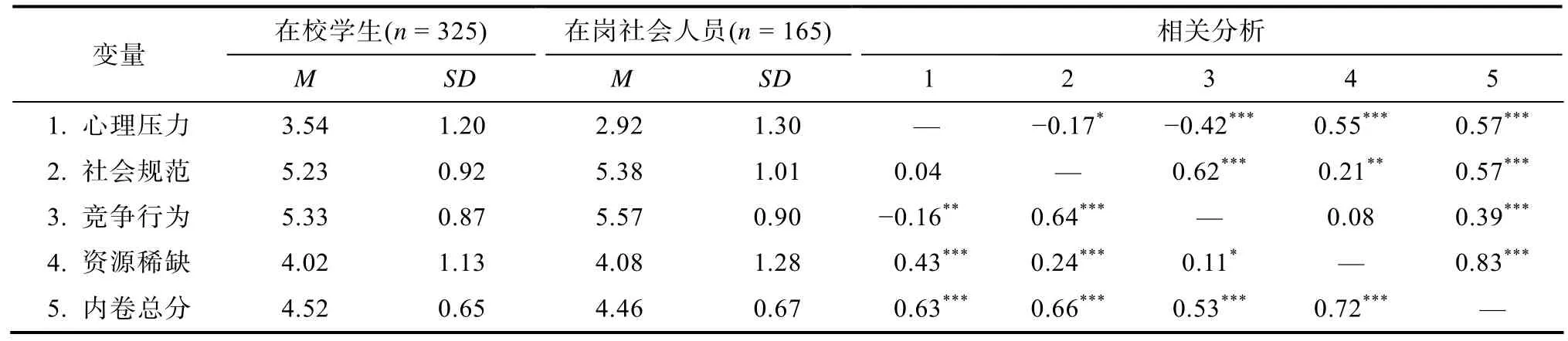

表4 内卷的不同因素模型拟合指标比较 最后进行了聚合效度与区分效度分析, 结果发现在校学生样本中各因素的平均方差萃取AVE 值分别是0.46、0.42、0.47、0.40, 在岗社会人员样本中所得AVE 值分别为0.51、0.47、0.51、0.42。在理想条件下, AVE 值应大于 0.5, 但 Fornell 和Larcker (1981)指出0.36~0.5 依然是可接受范围, 因此表明该问卷聚合效度较好。此外, 各因素之间的相关系数大多属于中等相关, 表明区分效度良好,该特质可以分为不同因素测量(见表5)。

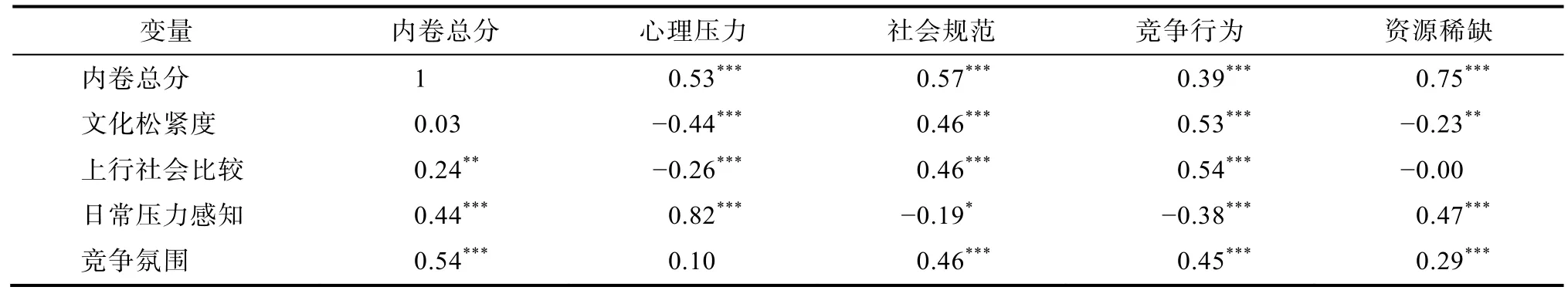

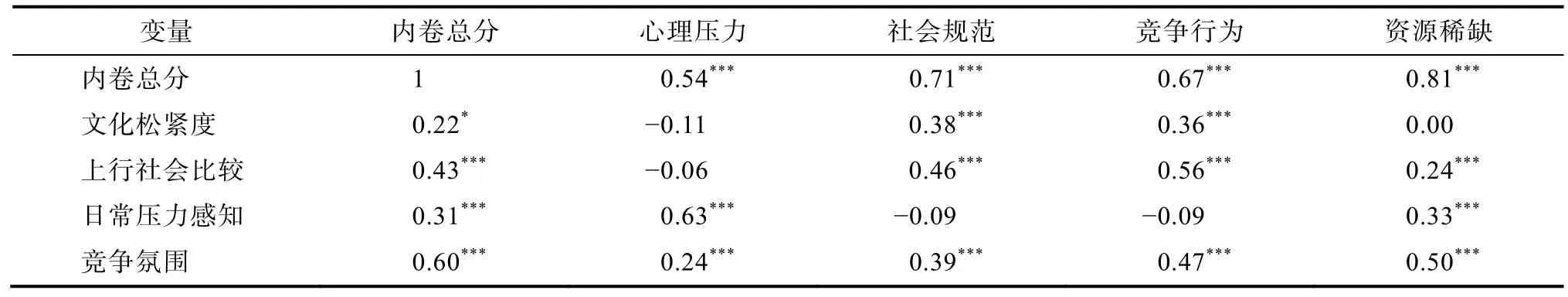

表5 内卷感知测量问卷各因素间的相关关系 4.4.2 效标效度检验 采用Harman 单因素检验法对样本二的在校学生样本进行检验, 结果发现特征根大于1 的公共因子数有 10 个, 且第一个公共因子的解释率仅为13.14%; 对样本二的在岗社会人员样本进行检验,结果发现特征根大于1 的公共因子数有10 个, 且第一个公共因子的解释率仅为15.04%, 均低于40%的标准, 由此可以推断共同方法偏差在本研究中未造成严重影响(周浩, 龙立荣, 2004)。随后进行相关分析, 结果表明, 在校学生样本的上行社会比较、日常压力感知、竞争氛围均与内卷总分呈显著正相关,ps < 0.05, 在岗社会人员的文化松紧度、上行社会比较、日常压力感知、竞争氛围均与内卷总分呈显著正相关,ps < 0.05, 且在不同因素上的相关关系有所不同。由此表明, 内卷感知测量问卷具有良好的效标关联效度(见表6、表7)。

表6 在校学生样本中内卷感知测量问卷与效标变量的相关关系(n = 171)

表7 在岗社会人员样本中内卷感知测量问卷与效标变量的相关关系(n = 203) 4.5 小结本研究采用研究2 所得的自编内卷感知测量问卷, 通过验证性因素分析和效标效度分析, 验证了该问卷在跨人群样本中稳定的心理内涵及其特征维度。结果发现, 问卷总分及其各维度之间均呈显著相关关系, 且内卷问卷总分与文化松紧度、竞争氛围、上行社会比较以及日常压力感知之间在跨人群样本中呈正相关。该结果不仅为内卷问卷的效度提供了证据, 同时也凸显了变量之间的潜在关联。例如, 当个体感知到更强的上行社会比较时, 其对内卷的感知程度更高, 这可能是因为上行社会比较作为一种压力源会促使人们更易感受到所处环境中的群体规范, 并表现出顺从行为。 5 研究4: 内卷感知测量问卷的应用实例——基于高校与组织情境5.1 研究目的研究4 将采用内卷感知测量问卷进一步探究该问卷在现实场景中的应用实例, 基于高校与组织情境验证该问卷在不同情境中的表现, 从而考察人们的内卷感知与内卷行为之间的联系。 5.2 研究方法5.2.1 研究对象 采用研究3 中的样本二, 其中在校学生样本共171 份, 教育程度包括大学专科(8 人)、大学本科(127 人)、硕士及以上(36 人), 所学专业包括教育学、法学、电子信息、公共管理等; 在岗社会人员样本共203 份, 教育程度包括高中及以下(17 人)、大学专科(60 人)、大学本科(113 人)、硕士及以上(13人), 从事于零售、制造、IT、金融、法律、物流、能源等行业。 5.2.2 研究工具 (1) 内卷感知测量问卷 同研究3。其中, 在校学生样本采用7 点计分,问卷总信度及其各个因素(心理压力、社会规范、竞争行为、资源稀缺)的内部一致性信度分别为0.75、0.83、0.85、0.83、0.78, 在岗社会人员样本采用5 点计分, 问卷总信度及其各个因素信度为0.85、0.73、0.80、0.89、0.86。 (2) 内卷情境任务 使用研究1 访谈资料中提及较多的典型场景作为内卷情境, 并编制与其特征维度相对应的条目。其中, 高校情境描述了大学生课程作业时其他人超过规定字数完成作业的情境, 组织情境描述了即使并不需要额外工作量但仍有越来越多的同事选择在下班时间后继续加班的情境。每种情境下的测量问卷共包括11 个条目, 分别为个体内卷行为(如“如果你已经完成了指定工作任务, 你会在下班后继续加班”)以及与心理压力(如“在该组织中你感到了周围人给你带来的压力”)、社会规范(如“在该组织中你感到同事们已经习惯加班”)、竞争行为(如“该组织中你非常希望得到上级的赞扬”)、资源稀缺(如“在该组织中必须努力超过别人才能往前迈进”)维度相对应的条目。采用5 点计分, 得分越高代表个体的内卷行为倾向越高。该问卷在在校学生与在岗社会人员样本中的Cronbach α 系数分别为0.77 和0.78。 5.3 研究程序采用内卷感知测量问卷与内卷情境任务对在校学生及在岗社会人员样本进行施测, 运用SPSS 26.0 进行信度与相关分析, 进而探究人们的内卷感知与其内卷行为之间的联系。 5.4 研究结果如表8 所示, 内卷感知测量问卷总分及其各维度得分均与内卷行为倾向之间呈显著正相关,ps <0.05, 这表明无论在高校情境下还是组织情境下,当个体感知到的内卷越强时, 其表现出的内卷行为倾向越高。

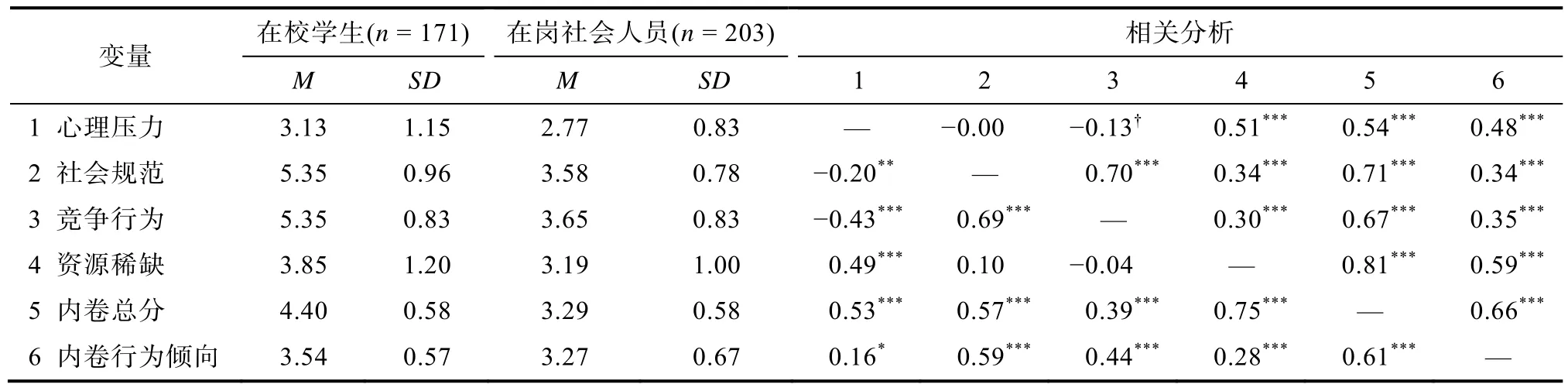

表8 内卷感知测量问卷各特征维度间的相关关系 5.5 小结本研究基于高校与组织的应用场景, 采用内卷情境任务, 验证了内卷在跨情境下稳定的特征维度,并在跨情境任务中探究了内卷自编问卷所得分数与具体的内卷行为指标之间的关联。结果发现, 高校情境与组织情境中内卷感知测量问卷总分及其各维度得分均与内卷行为倾向之间呈显著正相关, 即当个体感知到更强的内卷、更高的资源稀缺性、更高的心理压力、更强的竞争行为及社会规范时, 其自身的内卷行为倾向更强。这一结果表明, 人们对内卷现象的感知将直接作用于其内卷行为, 并可能在社会互动过程中影响他人的内卷感知与行为表现。 6 讨论本文聚焦内卷的文化心理属性, 从文化心理学的研究视角出发, 基于访谈法与问卷调查法开展了4 项子研究, 层层递进地探索并验证了中国社会中内卷的心理内涵及特征维度。首先, 本研究填补了中国社会下内卷现象的理论基础空白。研究1 通过访谈法收集了受访者关于中国社会中内卷看法的一手资料, 运用扎根理论对其心理构念进行质性研究; 其次, 本研究为个体对内卷的感知提供了具有良好信效度的测量工具。研究2 与研究3 通过心理测量学方法对内卷的特征维度进行量性研究, 进一步探究并验证中国社会中内卷的多维心理内涵, 包括资源稀缺、社会规范、心理压力与竞争行为4 个特征维度; 最后, 本研究基于具体的应用情境揭示了内卷特征维度在跨情境中的稳定性。研究4 采用高校与组织情境, 探究了个体对内卷的感知与其内卷行为表现之间的正相关关系, 这表明人们会由于感知到更多的内卷氛围而更倾向于表现出内卷行为。 由于尚未有学者探究中国社会中内卷的心理学内涵, 本研究采用扎根理论对其进行构念初探,确立了中国社会中内卷的心理内涵及其4 个特征维度:资源稀缺、社会规范、心理压力、竞争行为。研究者进一步基于质性研究结果编制了内卷感知测量问卷, 结合问卷调查法及因素分析法, 在不断探索、验证并对比不同因素模型的拟合度等指标后,发现了与质性研究结果相一致的4 个特征维度。因此, 在前人研究及本研究理论与实证结果的基础上,中国社会中内卷的心理内涵可确定为包括资源稀缺、社会规范、心理压力及竞争行为这4 个特征维度。其中, 资源稀缺是指个体认为所处环境中资源多少的程度; 社会规范是指个体感知到的所处环境中大多数人态度和行为; 心理压力是指个体在生活中(如工作或学习时)的内外部压力源及负面情绪;竞争行为是指个体感知所处环境中其他人因目标导向单一等原因而引发过度努力的竞争行为。 根据扎根理论所形成的内卷理论框架模型, 竞争行为是内卷现象的核心类属, 而心理压力、社会规范及资源稀缺则是三个关键条件。在人们进行社会交互的过程中, 内卷的不同维度之间反映了一种嵌套且相互影响的模式。具体而言, 从人际互动来看, 当个体处于某一组织或群体内部时, 来自人际关系的压力源会对个体的心理状态与行为表现产生影响(Khuong & Yen, 2016; Mishra, 2018), 进而诱发其不良的心理状态以及内卷行为; 当小范围人际互动拓展到更广泛的群体互动时, 由内卷行为形成的群体规范以及组织内部的行为准则, 均会使个体为了遵循社会规范而表现出与社会规范相一致的内卷行为(Gelfand et al., 2017)。不仅如此, 从宏观系统来看, 随着经济发展与城镇化进程, 宏观环境中的资源重新分配, 人们为了与他人争夺稀缺的资源而投入更多时间和精力(Grossman & Mendoza,2003), 从而被迫产生了内卷行为。由此可见, 内卷是一种复杂且嵌套的多维心理概念, 指的是当个体身处资源有限的环境中时, 由于社会规范及不同压力源而表现出不良心理状态及非良性竞争行为的现象。 进一步, 内卷感知的4 个特征维度与其总体得分之间均呈显著正相关, 这反映了内卷及其不同维度之间的相互作用。一方面, 组织内部的资源短缺会影响个体的职业发展, 进而导致员工工作压力和竞争行为的上升(Khuong & Yen, 2016; Roux et al.,2015), 而同辈压力作为成年人的主要压力源之一,与一系列内化问题存在关联, 如更高的抑郁、焦虑水平以及更低的自尊感(Moksnes et al., 2010; 吴愈晓, 张帆, 2020), 因此组织中的资源稀缺可能引起内卷行为并诱发个体的心理适应问题。另一方面,外界压力促使个体执行与遵守社会规范(Gelfand et al., 2006; Gelfand et al., 2011; Lee & Kramer,2016), 因此内卷引发的压力感知可能使个体更倾向于遵循某种群体规范, 并表现出更多的内卷行为。此外, 内卷问卷总分与文化松紧度、竞争氛围、上行社会比较以及日常压力感知之间在跨人群样本中均呈正相关, 这不仅为内卷问卷的效标效度提供了证据, 同时也凸显了变量之间的潜在关联。具体而言, 当个体感知到更紧密的社会文化、竞争氛围、上行社会比较以及日常压力时, 其对内卷的感知程度也更高。这与已有研究结果相符(陈烛, 2021;郭艳玲, 2021; 赵以诺, 2021), 同时也印证了本研究的假设, 即内卷会因上行社会比较等压力源与资源稀缺使个体表现出对新的群体规范的顺从, 进而诱发人们的内卷行为及不良心理后果。 为进一步探究该问卷在跨应用情境中的有效稳定性, 基于不同的内卷情境任务的结果重复了内卷的不同特征维度与其总分之间的正相关关系。更有趣的是, 研究结果在高校情境与组织情境中均发现, 个体的内卷感知测量问卷总分及其各维度得分均与内卷行为倾向之间呈显著正相关。具体而言,当个体感知到更强的内卷时, 其自身的内卷行为倾向会更强; 而从不同特征维度而言, 当个体感知到更高的资源稀缺性与压力感知以及更强的竞争行为与社会规范时, 其更倾向于表现出内卷行为。其中, 在校学生对社会规范的感知以及在岗社会人员对资源稀缺的感知分别与内卷行为之间具有最强的正相关关系, 这表明流动性更广的高校环境中学生的群体规范可能更易形成且更常被感知, 而收入和绩效相对稳定的在岗社会人员则更易受资源稀缺的影响而作用于内卷行为。由此可见, 内卷背后的复杂特征维度会对个体的内卷行为产生影响, 且社会规范与资源稀缺是理解内卷这一社会现象时必不可少的重要维度。 内卷作为中国社会发展与时代变迁的重要文化产物, 近年来受到来自多领域研究者的关注。尽管在群体层面上内卷反映了一种群体社会心态与价值取向的表征, 但在个体层面上却表现出稳定的心理加工过程。本研究应运时代重点话题, 具有重要的理论价值和现实意义。第一, 从研究视角角度,首次从文化心理学视角出发, 有利于研究者探究作为社会文化及其改变如何影响个体的心理与行为;第二, 从研究方法出发, 采用访谈法与问卷调查法相结合的方式, 从个案到群体、从质性到量化, 考察并验证了中国社会变迁下内卷的心理内涵及其特征维度, 首次为此提供新的实证依据; 第三, 从理论创新出发, 依次厘清中国社会中内卷的心理内涵及其特征维度, 有利于从个体、群体、社会及文化层面深入剖析内卷这一社会现象, 并且开发了跨人群、跨情境下均有效的心理测量工具, 这为后续开展内卷的实证研究奠定了基础; 最后, 从实践意义出发, 本研究为中国社会中内卷现象的心理内涵及其特征维度提供了理论与实证依据, 有利于深入了解内卷现象的丰富内涵及其产生与发展原因, 并帮助个体、组织与社会积极有效地应对由内卷现象而带来的心理适应问题, 从而有助于建构中国社会心理服务体系, 培养积极向上、合作共赢、良性竞争的健康社会心态。 本研究存在以下不足。首先, 中国社会中的内卷最初兴于网络媒体并引起了面临升学升职或寻找工作机会的青年群体热议, 因此本研究主要选取青年群体作为样本。未来研究可通过丰富样本群体进一步探索内卷心理内涵的普适性以及内卷问卷的信效度, 同时也可进一步在内卷的不同特征维度上对比不同年龄群体等个体差异指标的影响。第二,本研究的样本代表性存在不足, 抽样来自于特定地区(如研究4 中的在岗社会人员均来自于广西省),而地区差异(如传统文化差异、经济水平差异)以及群体身份差异(如在校学生更关注于学业成就, 而在岗社会人员则更关注于生存与职业发展)均可能导致结果变化, 因而外部效度存在不足。未来可采用分层抽样或通过大规模调查进一步考察不同群体及不同地区人群在内卷感知上的差异, 并探究其背后的影响因素, 进而更好地推广研究结果, 以此帮助研究者理解内卷的复杂多样性。第三, 本研究从访谈与问卷调查的角度剖析了内卷这一社会现象的心理内涵及其特征维度, 未来研究可通过开发实验范式来探究不同心理因素与内卷行为之间的因果关系, 还可加入其他个体特质类以及文化特质类变量以考察其与内卷之间的联系。 此外, 本文研究结果从一定程度上启示了未来研究方向:第一, 尽管本研究尝试通过访谈法与问卷调查法来剖析内卷的心理内涵及其特征维度, 但未来仍可使用多质多法多来源的测量方式来探究内卷对个体的影响, 如可采用田野研究以及观察法来考察现实工作环境中内卷产生的原因以及社会规范如何影响个体的内卷行为表现, 也可通过采集追踪数据以探究内卷的发展趋势及其与文化变量之间的动态关联。第二, 考虑到内卷是在社会变迁中产生的新社会现象, 未来研究可考察不同的社会变迁指标与内卷之间的因果关联(如国内生产总值、社会阶层变化等), 同时也可从不同研究视角、不同历史背景、不同地域差异等方面考察其他社会文化变迁指标与内卷之间的关联, 帮助研究者更深入理解内卷背后的成因。第三, 鉴于内卷为近年来中国社会中备受关注的社会现象, 本研究仅将内卷限定于中国社会文化之中, 但内卷是否存在于其他国家以及是否存在跨文化的差异尚未可知。未来研究可结合不同学科(如社会学、历史学)考察内卷的跨文化意义, 进而探究内卷对社会生态的发展性意义。 猜你喜欢 内卷竞争个体 莫陷内卷空焦虑,有益努力最可取作文与考试·高中版(2022年13期)2022-07-03摆脱内卷焦虑,你只需要做这一件事学生导报·中职周刊(2021年16期)2021-06-02摆脱内卷焦虑,你只需要做这一件事学生导报·中职周刊(2021年8期)2021-05-20关注个体防护装备劳动保护(2019年7期)2019-08-27大热WOB发型女刊·瘦美人(2017年1期)2017-06-14感谢竞争现代企业文化·综合版(2017年5期)2017-06-14儿时不竞争,长大才胜出人生十六七(2015年26期)2015-08-22个体反思机制的缺失与救赎学习月刊(2015年22期)2015-07-09How Cats See the World中学科技(2015年1期)2015-04-28竞争小说月刊(2015年9期)2015-04-23

|

【本文地址】

心理学报2024年1期

心理学报2024年1期