| 轨道警戒:加强天基导弹预警和跟踪的必要性 | 您所在的位置:网站首页 › 天基导弹预警卫星主要威胁 › 轨道警戒:加强天基导弹预警和跟踪的必要性 |

轨道警戒:加强天基导弹预警和跟踪的必要性

|

鉴于美国雷达和天基导弹预警系统现有的局限性,俄罗斯等竞争对手国家开发了低空飞行、高超声速滑翔飞行器和其他武器,这些平台能够在飞行中进行机动,并在最后时刻进行修正,瞄准精度大幅提升。报告提出,未来的美国导弹预警体系架构必须能够跟踪五类基本威胁,包括: 传统远程弹道导弹、弹道导弹、机动再入飞行器(MaRV)、助推 -滑翔式导弹、 能够在大气层中进行远程飞行并在发射后进行机动的导弹,如巡航导弹。

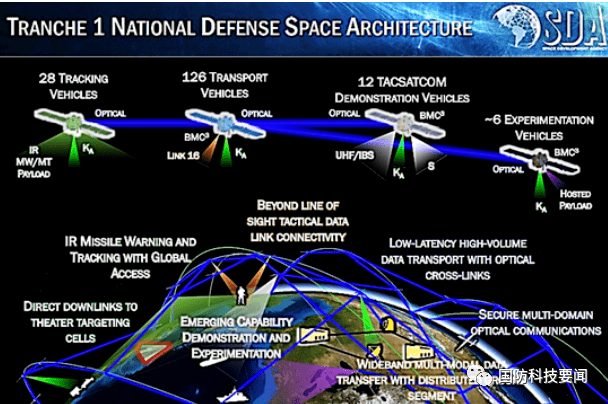

03 面临的挑战 1. 应对跟踪高超声速武器的挑战 多种发射选项和不可预测的飞行路径。高超声速武器可以从机载飞机、舰艇和陆基移动发射器等各种平台发射,可作为部分轨道轰炸系统的一部分进行部署,这些选项意味着与初始助推器火箭分离的高超声速武器不会产生足够强烈的红外信号,目前美国地面相控阵雷达以及GEO和HEO上部署的卫星传感器无法探测到。高超声速武器还具备远程机动打击多个目标的能力,同样也使目标风险增加。 可低空飞行。新型高超声速导弹系统可以在比洲际弹道导弹低得多的高度飞行,一些高超声速导弹可以离地球表面30至50千米处飞行,甚至更低,这意味着在地球曲率影响下,其飞行高度可能位于当今雷达预警体系有效覆盖的区域之外。目前的雷达和天基红外传感器系统无法对保持低空飞行的高超声速武器进行跟踪。 速度。一般来说,武器速度越快,防御者探测攻击、确定其可能目标,然后决定适当对策的时间就越少。目前的陆基和天基导弹预警系统无法为美国和盟国人员提供足够的预警时间。 除高超声速导弹外,美国还面临其他各种类型导弹的威胁,这些导弹的机动性将越来越强,飞行高度将越来越低,飞行速度可从亚声速到高超声速不等。国防部未来的天基导弹防御系统必须能够对这些威胁提供早期预警,并向国内外的防空与导弹防御系统提供准确的目标信息。 2. 在对抗性太空领域作战所面临的挑战 俄罗斯等大国认为美国的天基资产是高价值目标,可以在危机中威胁胁迫美国,或在冲突中发动攻击以实现太空优势。俄罗斯已部署对抗GPS导航信号、战术通信、卫星通信和雷达的陆基系统等非动能选项,并一直在寻求激光等陆基定向能武器,以破坏、降级或摧毁卫星及其各种传感器。俄罗斯还在开发机载激光平台,以对抗天基导弹预警传感器。 俄罗斯已经开发动能反卫星武器和其他太空武器,并已演示验证几种反卫星导弹,这些导弹可能在未来几年内投入使用,能摧毁近地轨道上的目标。 3. 协同天基力量方面的挑战 美国防部设想采用“多样化”架构,包括所有三个轨道中的系统组合。部署在地球同步轨道和极地轨道上的“下一代过顶持续红外”天基导弹预警系统应作为未来架构中“最持久”的一层,其全球覆盖和多视角传感器可以为作战人员提供导弹威胁的初步指示和警告,并为架构中其他层的传感器提供信息;部署在中地球轨道上的卫星可以利用这些信息开始跟踪威胁,中地球轨道所处的高度将有助于提高红外传感器导弹跟踪的保真度;最后,一个成熟的未来分散型低地球轨道(p-LEO)星座及其数百颗卫星将提供更高的保真度,为导弹防御系统提供所需要的信息,以实现精确的火力控制解决方案。 04 美国防部需采取的措施

1. 国防部应采用多层卫星架构,将传统的弹道导弹预警能力与近地轨道、中地轨道、地球轨道和极地轨道的增强型传感器结合起来,以探测并跟踪高超声速武器以及其他新型导弹威胁的整个飞行轨迹。 2. 国防部应该利用成熟的技术,从使用有限寿命的化学推进剂过渡到其他更先进的推进能力,提高导弹预警系统的机动能力。鉴于部署的卫星数量有限,赋予其快速机动能力将提高生存能力。 3. 国防部应发展在近地轨道和中地轨道部署“诱饵”卫星的能力,给对手带来目标选择上的困境,或使对手将高价值的反卫星资产浪费在非作战、低成本的诱饵上,从而使对手国家的反太空目标行动复杂化。 4. 国防部应迅速和公开地部署足够数量的动能和非动能反卫星系统,使对手的太空系统处于危险之中,以加强威慑,并在威慑失败的情况下,取得胜利。 如需转载请注明出处:“国防科技要闻”(ID:CDSTIC) 来源 | 美《空军杂志》 图片 | 互联网 作者 | 孙琴 赵霄 注:原文来源网络,文中观点不代表本公众号立场,相关建议仅供参考。 关注公众号了解更多 会员申请 请在公众号内回复“个人会员”或“单位会员 欢迎关注中国指挥与控制学会媒体矩阵 CICC官方网站 CICC官方微信公众号 《指挥与控制学报》官网 国际无人系统大会官网 中国指挥控制大会官网 全国兵棋推演大赛 全国空中智能博弈大赛 搜狐号 一点号 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】