| 古人是如何防雷的? | 您所在的位置:网站首页 › 塔刹图片 › 古人是如何防雷的? |

古人是如何防雷的?

|

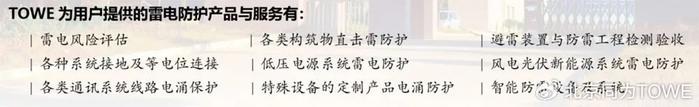

“雷电”这个词自古以来就一直伴随着人类的生活,并且给我们人类的生活造成了不小的影响。我国古代建筑大多是木质结构,如果雷击打在上面,就不仅仅是物理损坏,还有可能引发火灾。为了保护建筑物及人们的生命财产安全,如何做好雷电防护工作自古以来是人们重视的一项重大的任务。 “电”这个汉字,最早见于甲骨文,其形状像神秘而令人惊恐的霹雳、朝各个方向开裂伸展的闪电,《说文》:“电,阴阳激燿也”,而且繁体字的“電”就是带有雨字的。最初,在从天而降的雷电灾害面前,人们惊恐不安,智能向上天祈祷,然而很快就发现雷电并不因虔诚的祈祷而减少,于是开始想办法避雷。在查阅相关信息后,小编发现古代建筑物避雷通常有以下几种方法。 (1)蚩尾引雷法:在漫长的实践过程中,我们的先民们发现不是所有东西都会遭受雷击,当时虽然没有绝缘体的概念,但是在修建房屋建筑时,也会刻意使用一些雷电不能通过的材料,以起到防雷的作用。从汉代开始,人们开始在建筑物上安装一些由铜铁所制,状如牛角一样的金属尖端刺向天空的装置,并且在其里面,还有一根金属条和地下相通。这种做法其实和现代避雷针的避雷原理是一样的,当雷电接触到房屋的时候,金属涂料就把雷引到蚩尾上,再通过金属条把雷电的能量和电流引到了地下,达到了避雷的效果。 经过唐、宋的发展,这种屋脊上的“避雷针”技艺越来越精湛,不仅具备防雷防火的作用,还发展出了龙、凤、狮子、天马、狻猊等极具装饰作用之造型,到了明代,人们开始使用一种名为“蚩尾”的装置,将其安装在屋脊的主脊和垂脊的衔接处,或者正脊的两侧,表面会有一层金属涂层,里面则埋上铁丝或者铜制品与地面连接,起到了把雷电流引到地下的作用。 (2)石屋避雷法:南北朝时期,南朝宋的盛弘之所著的《荆州记》中曾有这样一段记载:“湖阳县,春秋蓼国樊重之邑也。重母畏雷,为石室避之,悉以文石为阶砌,今犹存。”大意是说西汉时期一个叫樊重的人因母亲害怕打雷,就用石头为母亲建造了一间可以避雷的房子,还用漂亮的石头做了台阶。由此说明古人很早就认识到石头可以避雷。古时很多房屋建筑通常建在砖石台基上,除其本身有绝缘性外,也阻隔了土壤中的水分侵入建筑,使其整体能保持较高的电阻。 (3)自然消雷法:春秋时期,孔子就曾告诫他的学生们,天气不好的时候,不要站在树下,防止被雷击中。从现代科学角度来看,人站在树下避雨,万一打雷就会接触到雷电带来的巨大电流,不仅树会被摧毁,人也会被击伤甚至死亡。基于这个原因,古代人的建筑物周围,便会有一些高于房子的树木存在。这种情况下,万一打雷的话,雷电击中的就是树木,以保护建筑物的安全。当然,在建造规划时,建筑物和树木要保持合适的距离,不能离大树太近。 我国著名防雷古建筑——慈氏塔慈氏塔位于湖南省岳阳市,是我国历史上现存最久的防雷建筑,慈氏塔塔身高为34.58米,七级八方实心,为仿木结构的楼阁式砖塔。慈氏塔的特殊之处在于,塔顶作八角攒尖式,顶上立铁刹,相轮底座由八根铁链通过扁铁连接直贯塔基。这八条铁链至翼角处尚不终止,而是逶迤垂下直到地面。这样,雷电打上去,就会顺着铁棍子泄到地上,铁刹和铁链起到了避雷针、引下线并接地的作用。 古代防雷受限于认知水平和技术条件,但是现代科技工艺水平大大提高,人们完全可以利用现代技术更好地进行防雷。我国古建筑多为木制结构,年代久远,具有珍贵的文物价值,为这些古建筑采取必要的防雷措施十分重要。同为科技(TOWE)成立于2001年,始终专注于雷电防护领域,是国内防雷行业技术领导型企业,致力于为客户提供多种技术先进、安全可靠的防雷产品及服务,获得多项国家专利,其防雷产品主要有电源电涌保护器、信号电涌保护器、工业控制及风电光伏电涌保护器、避雷针与接地系统产品等,参与过众多国内重大项目的建设与配套服务,包括2008 年第29届北京奥林匹克运动会和2010年上海世博会、广州亚运会等,22年来为超过10000家各行业用户提供过专业系统的综合雷电防护解决方案。 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |