| 陈力丨中国古代活字印刷术新论(下) | 您所在的位置:网站首页 › 培训班退费找哪里投诉电话号码 › 陈力丨中国古代活字印刷术新论(下) |

陈力丨中国古代活字印刷术新论(下)

|

(《中国古籍总目》) 前面我们已经提到,活字印刷术的原理早就被发现了,并且比雕版印刷更接近于殷商时代就已出现的玺印,但即使是在人们已经熟练地掌握了这门技术以后,与雕版印刷术相比,它的发展仍是较为缓慢的,并没有成为中国古代文献复制方式的主流:在《中国古籍总目·集部》中,共著录图书80,489部,活字本仅有871部(包括丛书零本),仅占总数百分之一多一点。另据丁瑜先生统计,在《增订四库简明目录》中,著录了图书7,748种约2万部,其中活字本仅220余部[1],其比例也是百分之一多一点。既然活字印刷有那么多的优势,为什么在实践中采用活字印刷的这么少?为什么同样属于中华文化圈的古代朝鲜半岛,活字印刷术显然比在中国的发展情况要好得多?张秀民、韩琦先生曾进行过分析,认为有两个重要的原因:第一是政府重视,第二是从技术上看,古代朝鲜造金属活字用铸造的方法,而中国则主要采取用雕刻的方法。[2]

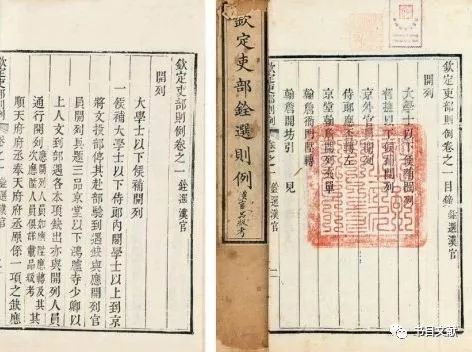

(《中国印刷史》增订本) 的确,在对活字技术的态度上,中国古代中央政府和古代朝鲜中央政府的态度是很不一样的。 宋元二代内府、国子监及各中央各机构都刻印过大量图书,但迄今尚未发现有活字印书的文献记载和实物遗存。有明一代,内府是皇家的刻书机构,据统计,明代内府印书可考者共320种,全部为雕版印刷,无一活字。[3]明代南、北国子监是中央政府最重要的图书出版机构,也全都是用雕版印刷图书。明代藩府位尊财厚,曾大量刻印图书,即著名的“藩刻本”,见于记载者,在明代的四十多个藩府所刻四百多种图书中,只有蜀府用活字排印过《栾城集》、益府用活字排印过《辨惑编》《辨惑续编》。[4],也就是这两个藩府,蜀府印书40种,益府印书15种,除这三种书外,都是雕版。[5]直到清代,朝廷才有了大规模制作活字、使用活字之举。康熙末年为印制《古今图书集成》,根据陈梦雷的建议,决定采用铜活字排印,武英殿专门设立了“铜字馆”,制作铜活字,仅刻字一项,“每字工银二分五厘”,至于管理和排印等事,则是雇专人每月按三两五钱工银发放[6],但最后仅印刷《古今图书集成》仅65部(包括工作底本1部[7]),费逾银百万两,其成本之高,颇为惊人。[8]康熙决定采用铜活字印刷恐怕也是不得已而为之,因为如果用雕版印刷篇幅达10,040卷的《古今图书集成》,几无可能,而活字印刷是唯一可行的选择。因此,在用这套活字排印了《古今图书集成》以及《律吕正义》《数理精蕴》等有限的几种书之后,到乾隆十年,所有已刻字活字共27,860斤铜被销毁,铸造了雍和宫的三世佛。[9]真正对活字排印技术熟悉并有能力推动活字更广泛应用的是乾隆中叶深得乾隆皇帝信任并任户部右侍郎、总管内务府大臣、《四库全书》副总裁的金简,他本人是长于用活字排印图书的朝鲜人后裔,可能更清楚活字印刷术之长,但却并未充分考虑到古代朝鲜与古代中国国情的差异,因此虽然他大力推动,但结果与其初衷相距甚远。乾隆四十二年九月初十日董诰奏: ……聚珍版设法之意,原期成功迅速,易于成书,是以臣等酌量,每种刷印除预备陈设外,俱以三百部为率,而近日闻风购买者甚多,所印之本尚不敷给。查江南、江西、浙江、福建、广东五省,向来刊行书籍颇多,刻工版料亦较他处为便。臣愚理合仰恳皇上天恩,准将现已摆印过各书,每省发给一分,如有情愿刊者,听其翻版通行,并请嗣后于每次进呈后陆续颁发照办,则远近购书较易,流传益广,其尚文崇古之盛于无既矣。[10] 尽管“闻风购买者甚多,所印之本尚不敷给”,但加上清宫各殿陈设,全部《武英殿聚珍版丛书》仅印了三百余部。既然活字版已经排出,为什么不大量刷印?其原因就在于,大量刷印后再运往各地,运销成本过大,因此该书印出后,除在北京城内公开售卖外,各省只发给一套,“如有情愿刊者,听其翻版通行”。实际上,有好几个省确实翻印了《武英殿聚珍版丛书》,但无一例外,都是采用雕版印刷,并未再用活字排印。金简主持制作的这套木活字,除《武英殿聚珍版丛书》之外,仅仅排印了《四库全书考证》《吏部则例》等不多的几种图书。大概在清同治八年(1869)便因武英殿失火而被烧毁[11],而这时,西方的现代活字印刷技术已经叩开了中国的大门,朝廷也再没有大规模地用活字印刷图书。

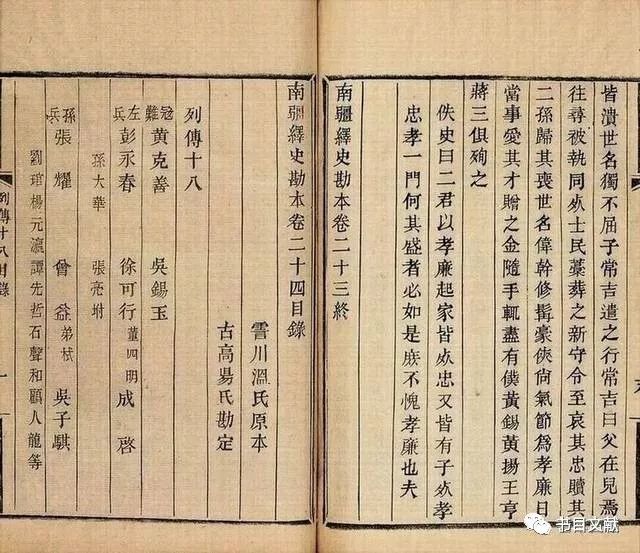

(《吏部则例》) 反观古代朝鲜,朝廷对活字印刷高度重视。从公元14世纪末李朝建立以后,中央设立的书籍院专门设立了铸字所,铸造活字,并不断改进技术。李朝太宗三年癸未(1403,明永乐元年)铸金属活字,即“癸未字”,到19世纪末,朝鲜共制作铜活字28次、铅活字2次、铜铁合金活字2次、铁活字8次、木活字24次、陶活字2次、葫芦活字1次。[12]分析中朝两国官方在活字印刷上不同态度的原因,很重要的一点,就图书出版而言,古代中国是“朝小野大”,虽然内府、中央各机关印行了不少图书,但与地方官府、书院、学校和民间相比,其规模远远不及;而古代朝鲜则是“朝大野小”,从高丽朝显宗(1010-1031)根据《开宝藏》雕刻《大藏经》开始,逐步建立起了以王朝中央主导的图书出版体系。当时每得中国之书,即分送各州县,地方政府覆刻后再版交中央,由中央保存书板再继续印书。到高丽朝末期,中央设立了书籍院,统一负责图书印刷事宜,民间虽然也有一些图书出版,但规模很小。 至于张秀民和韩琦先生提到的第二个原因即两国制作金属活字方法上的差异,这恐怕并不是一个重要的问题。中国古代的金属活字比较著名的如清代武英殿铜字馆的活字是先铸成铜子后,再在上面镌字,但也不排除有用铸造方法制成者。同时,如果要说铸造金属活字,中国本来就有更悠久的历史和更为成熟的经验,古代的印玺、青铜器铭文大多是铸造出来的,更何况,金属活字之外,还有木活字等可供选择。黄永年先生曾经指出: 因为封建社会的基本书——经史子集等四部要籍都比较固定,刻成书版可长期使用,如用活字印一次就得排一次,反而不方便不经济。刻时人的诗文新著也有同样的情况,……这就是在封建社会活字本取代不了刻本的唯一原因。[13] 先生从经济的角度来分析,是十分正确的,但说是“唯一原因”,却也未必。应该说,经济的、社会的、文化的、学术的以及技术的因素都是制约中国古代活字印刷技术发展的重要因素。 活字印刷的优势是一次刻字,便可长期反复使用,而这个优势实现的前提是大批量、长期持续的印刷,一次性大批量印刷,活字排版的利用效率就高;长时间经营,不断排印图书,活字可反复利用的优势就能得到充分体现。但问题是:中国古代一般书坊的规模都不大,能够长期经营的更少,像宋元明累世经营的建阳“勤有堂”、从清初到19世纪50年代一直经营的“扫叶山房”,数量很少,有的书坊或刻书之家虽然曾经非常有名,但往往不能持久,最为典型的是明代安国的桂坡馆。安氏用铜活字印书,校勘也较其他诸家为精,但安国去世后,其铜活字便被他的六个儿子瓜分,不能再继续排印图书了。 前面提到,金简在向乾隆皇帝的奏折中比较了活字印刷与雕版印刷的优劣,如果仅仅从活字制作和雕版制作这一点上看,活字印刷的确具有雕版印刷难以相比的优势。但是,在整个印刷流程中,活字制作或者雕版制作仅仅是众多程序中的一项工作,从资金投入上看,也仅仅是整个印刷成本的一小部分,雕版印刷与活字印刷谁省谁费,还得看图书出版的全流程以及在雕版与活字整个生命周期中的综合效益。实际上,许多尝试用活字印书的人,往往在开始不久就铩羽而归。前面提到,明饶世仁、游廷桂用铜活字印行《太平御览》,三年时间仅成十分之一、二,只好将铜活字卖给周光宙周堂父子和顾肖岩、秦虹川,其后周光宙周堂父子与顾、秦合作,继续聘用饶世仁、游廷珪为其印书,最后仅印得百余部,大家平分。清道光九年(1829)秋,李瑶用泥活字排印《南疆绎史勘本》,“是书初印计八十部,工阅二百四十余日,糜用平泉三十万有奇。”道光十年(1830)春天,李瑶对《南疆绎史勘本》再次进行勘补,由萧山蔡聘珍“为之鸠工排版,传诸海内者又百部”。[14]道光十二年李瑶又用泥活字排印了《校补金石例》4种17卷。用泥活字印书,本身带有探索试验性质,投入多而产出少,“已极旅人之困”。清道光中,福建人林春祺制作铜活字四十余万个,称“福田书海”,耗银二十余万两,但据史料记载,这套活字所印书仅有顾炎武的《音论》3卷、《诗本音》10卷和《军中医方备要》以及《水陆攻守秘书七种》。按活字印书数量一般为一、二百部计算[15],林春淇耗巨资制作的铜活字与所印图书相比,成本十分巨大,远超雕版印刷。因此,在多数情况下,考虑到成本与销售问题,初印数量少,以后按需印刷是最佳的商业模式,雕版印刷正好能够满足这一要求[16]。

(《南疆绎史勘本》) 活字本的优势在于快速排印,可以很快地抢占市场,但因其版随印随拆的特点,因此不适合长线书籍的出版,雕版印刷仍是最可行的选择,一个典型案例就是《红楼梦》的传播史。曹雪芹《红楼梦》问世后,先以抄本行世,故流传未广。乾隆五十六年(1791)岁末,北京的书坊萃文书屋以“抄录固难,刊版亦需时日,姑集活字刷印”,用木活字排印了《红楼梦》,即所谓“程甲本”。但仅过了二个多月,萃文书屋便“因急欲公诸同好,初印时不及细校,间有纰缪”,遂“复聚集各原本,详加校阅,改订无讹”[17],重新排印了一版,即所谓“程乙本”。程甲、程乙两本都是活字印刷,是《红楼梦》的第一个完整的印本,在红学史上有着划时代的意义。但是,程甲、程乙本印刷数量不多,市场占有率低,真正让《红楼梦》成为家喻户晓、人人爱读的普及读物,则不得不归功于雕版印本。大概就在程甲、程乙两本印行后不久,北京就有两个书坊用雕版印刷了《红楼梦》,一个即所谓“本衙藏版本”,另一个即所谓“东观阁本”,而影响最大的是后者。东观阁先是用程甲本为底本刻出了白文无注的《红楼梦》。到清嘉庆十六年,东观阁增加了批语后再刻了一版,此后各地书坊纷纷翻刻,底本大多直接或间接出自东观阁嘉庆十六年刻本。[18]而东观阁嘉庆十六年的雕版大概不久就转版或赁版给了另一家书坊“文畬堂”,这就是有名的“文畬堂”本,其实版片就是东观阁所刻。到嘉庆十九年,此版再一次转版,被删去了部分行间批、重点和重圈,仍以“东观阁”名义印行。到嘉庆二十三年,有人又重刻了东观阁嘉庆十六年本,仍以“东观阁”名义印行。此后,不少书坊又据此本翻刻、重刻。由此可见,雕版不仅可以按需印刷,长期使用,而且还可以采用租赁的方式,供人到店刷印或者直接将版片租人刷印,一副雕版的累计印刷量远远超过活字印刷。雕版的这种经营模式至少从宋代就已经非常普遍了,而租赁活字自己再排版刷印的例子虽然有,但并不常见[19],因为如果只是租赁活字及相关材料,没有专业、熟练的工匠,即使是租赁了活字,也无法印刷。 在中国古代出版史上,民间出版图书数量之多,恐怕无过于明末清初的汲古阁和清代扫叶山房。从明万历末年开始,常熟毛晋开始校刻图书,清顺治中毛晋去世后,其子继续校刻图书。据统计,仅毛晋所校刻的图书就达659种近5,776卷[20],所刻书版数逾10万,有汲古阁(早期署绿君亭、世美堂)自刻,也有为他人代刻,无一采用活字排印。扫叶山房(包括其前身琴川书屋)从清代初年即开始刻书,到1952年停业,经营出版时间之长,无有过者,所印图书数百种,代销图书数千种,除了苏州本店外,还陆续在其他地方开设了一些分店,其销售网之广也是其他书铺难以匹敌的。像规模如此之大、营业时间如此之长的书坊,本来是最有条件利用活字来排印图书的,但事实正好相反。扫叶山房乾隆初年收购了汲古阁所刻十三经和十七史等书版,自己也用雕版刊刻了大量图书,包括覆刻武英殿聚珍版《旧五代史》,除了近代以后部分采用石印、铅印等西法印书外,几乎都是雕版,[21]原因无他,正是由于雕版印刷更加适合封建时代的中国。 反观15世纪中叶德国技师谷腾堡(JohannesGutenberg, 约1397-1468)所发明的活字印刷术,它涵盖了现代印刷技术最重要的几个要素,如铅合金活字及冲压字模、排版方法、木制印刷机、油脂性油墨以及一套完整、高效率的印刷工艺流程,为印刷的机械化开辟了道路。除技术以外,另一个关键因素就是社会经济的原因。谷腾堡所处的时代,正值欧洲宗教改革和工业革命的前夜,是由中世纪向近代迈进的转折点。谷腾堡的活字印刷术发明后,首先就用于印刷像《圣经》这类社会需求量极大的文献,因印刷批量大,成本便能大大降低,于是很快占领了市场。反过来,市场占有量大,又大大促进了活字印刷的普及和技术的进一步改进。谷腾堡的活字印刷术的发明,对于文艺复兴和宗教改革运动产生了不可估量的作用,不久之后到来的工业革命,使谷腾堡的活字印刷术得到了更为迅速的发展,而随着工业革命的到来,欧洲社会结构、工商业环境包括资本市场都发生了革命性的变化,这些又为活字印刷提供了更为广阔的发展空间。资本主义的经营管理模式,也推动了印刷出版从作坊式生产向近现代出版企业化生产迈进。当然,欧洲所使用的拼音文字在活字技术发展的早期显然也比复杂的中文更为简单,更加适合活字排印这种方式。 正如张秀民、韩琦先生所指出的那样,中国古代出版业的专业性不强[22],从业人员的文化水平一般不高,很难胜任活字排印这种对文化水平要求较高的工作。与活字印刷相比,雕版印刷除了写样外,印刷其他环节对工匠的要求不高。因此,从人力资源的角度看,雕版印刷更具优势。

(《鹖冠子》) 活字排印因为是由许多单字组合而成,在检字、排字过程中很容易出错,校对也不容易,较之雕版印刷,出错的机率要高得多。中国古代的活字印刷多数在民间,书坊规模小且不稳定,很难保持有较高水平的专业工匠队伍,因此,在排印、校对方面都存在着很大的问题,这是中国古代活字印刷不能占据图书出版主流地位的一个重要原因。明代学者陆深就曾批评说:“近日毘陵人用铜、铅为活字,视板印尤巧便,而布置间讹谬尤易。”乾隆皇帝批评明弘治中碧云馆活字本《鹖冠子》云: 昨岁江南所进之书有《鹖冠子》,即活字版,第字体不工且多讹谬耳。[23] 《天禄琳琅书目》载毛晋批评华氏活字印本《渭南集》云:“近得光禄华君活字印本《渭南集》五十卷,乃嘉定中翁幼子遹编辑也,但其版多谬多遗。”[24]张金吾批评会通馆活字本《宋诸臣奏议》“缪误不可枚举”。[25]丁丙《善本书室藏书志》载,有人批评明活字本华氏《蔡中郎集》:“前后错杂,至不可句读”。[26]周堂的铜活字印本《太平御览》因错讹颇多(既有周氏校勘不精的问题,也有排印错误的问题),向不为人所重。相反,清代嘉庆中张海鹏用雕版印刷《太平御览》校勘、刊刻均精,则颇为世人所重。这些错误,既与“明人无学”、编者疏于校勘有关,也与活字排印技术本身检字、排字、校勘困难,易致讹脱有关。与此相关,活字在整个印刷工艺流程中对使用者(工人)的要求是很高的。而在雕版的整个工艺流程中,“写样”是对文化水平要求最高的一个环节。一旦写样完成,后面的刻字工人依样凑刀雕刻即可,识字不多的人也可胜任这项工作。从明代后期开始,版印多用“宋字”,横平竖直,雕版工人甚至不需逐字雕刻,往往将一版中的横划或竖划一次性刻完,然后调整一下木板的角度和方向再刻下一笔划。而活字排印则不同,检字、排字与使用后归字都是对工人文化水平以及经验要求很高的工作。因此,活字即使可以出租、转让,但如果没有专业的排字、检字、归字工人也是不能使用的,远不如雕版方便。反观古代朝鲜,图书出版由中央主导,有一支非常稳定的、专业的活字印刷工匠,排印、校对以及整个质量控制都较容易。 在中国传统文化中,书籍不仅仅是一种知识与信息的载体,“书香”还具有文化的象征意义,读书人尤其是藏书家、达官贵人对书籍版式、字体、墨色、插图、纸张乃至装订等等都有较高的审美要求,包括对宋元版的崇拜,从明代中后期开始流行的“覆宋版”以及清代康熙年间开始流行的“写刻本”虽然在品种数量上并不多,但却代表了社会主流的审美观念,这些只有用雕版印刷才能实现。而活字无论是字体、墨色、版式等等很难与雕版相抗衡,活字高低不平着墨不好浓淡不匀,文字排列不整齐,边框犹如断线等等,一直为人所诟病。相比较而言,雕版印刷能够体现社会主流的审美观,而这一点,也会影响到人们对活字印刷的看法。 在中国传统的文本表达方式里,除了正文以外,“注”“疏”“笺”等注释、解释和考证性文字以及引文出处、对正文的批注等等十分常见,为了与正文区分,常常采用大小不同的字号混排(即所谓小字注、小字双行注等),用不同字体、颜色来区分正文与附加和注释文字,用眉批、行间批来发表评论。这种情况,无论是手抄还是采用雕版印刷的方式都很好解决[27],19世纪初,英国人米怜准备印行《论解说保罗的以弗所书》,因为涉及到使用三种大小不同的字体,经过分析,米怜承认:“我们确实完全相信中国的印刷方式(力按:指雕版)对于他们的语言来说是最为适宜的”。而如果采用活字排印,则很难满足要求。《天禄琳琅书目》批评华坚兰雪堂活字铜版《白氏长庆集》“其书于一行之中分列两行之字,全部皆如小注,遂致参错不齐,则其法虽精,而其制尚未尽善也。”[28]明弘治三年华燧会通馆活字排印《宋诸臣奏议》也是正文和注释不分。 还有一个不可忽视的原因,这就是地理的因素。相比中国庞大而复杂政府体系而言,前后持续五百年的朝鲜李氏王朝是一个小而集中并且稳定的王朝,由李氏王朝印刷的各种文诰、法律文书以及普通图书,可以比较方便地预估印数,印好后直接发往各地,运输成本较低(这也是古代朝鲜的图书出版为什么由中央主导的一个重要原因),因此能够充分发挥活字印刷的优势。相反,中国幅员辽阔,如果采用活字进行大批量印刷然后再发往各地的话,势必会增加大量的运输成本,也会大大增加中央的财政负担。徐苏先生在分析我国古代活字印刷术发展缓慢的原因时也提到了这一点,并举例说:南宋唐仲友在台州用公款开雕《荀子》等“四子”印板,装成606部,每部15册,除送与各级官员二百余部外,将其余375部运回婺州自家的书坊出售,与其他书籍分装成27担,然后差兵押运回去。[29]如果采用雕版印刷,中央颁行正本,再由各地翻刻,而留在中央的雕版版片还可以长期保存并不断按需刷印,这样才能解决运销成本问题。明代的《大诰》《大明律》《四书大全》《五经大全》《性理大全》《大明一统志》等等以及前面提到的清代《武英殿聚珍版丛书》等等基本上都是这样处理的。 虽然活字印刷在中国古代社会远不如雕版印刷受重视,但在某些方面和某些领域,活字印刷却得到了较好的应用。

(《白氏长庆集》) 在中国古代的活字印书中,有一个突出的现象,就是大部头图书较多,如明代华氏会通馆用金属活字排印了《诸臣奏议》150卷、《锦绣万花谷》3集120卷、《会通馆印正缉补古今合璧事类》5集366卷、《纪纂渊海》200卷、《百川学海》100种177卷等,华氏兰雪堂用金属活字排印了《白氏长庆集》71卷、《元氏长庆集》60卷、《艺文类聚》100卷等,安国桂坡馆用铜活字排印了《重校魏鹤山先生大全集》109卷、《古今合璧事类备要》5集366卷等,常熟周堂用游氏铜活字排印了《太平御览》1,000卷,另外,《太平广记》500卷可能也是用这套活字排印的。念初堂用木活字本排印了《函史》102卷。清代的大部头活字本更多,除了康熙雍正间武英殿铜活字《古今图书集成》10,040卷、乾隆木活字《武英殿聚珍版丛书》134种2,400卷外,张金吾爱日精庐用木活字本排印了《续资治通鉴长编》520卷,汪昌用木活字排印了《太平御览》1,000卷,龙万育敷文阁用木活字本排印了《天下郡国利病书》120卷、《读史方舆纪要》130卷,六安晁氏用木活字排印了《学海类编》420种810卷,江夏童和豫朝宗书室用木活字排印了《资治通鉴补》294卷刊误2卷以及《资治通鉴纪事本末》《宋史纪事本末》《元史纪事本末》《明史纪事本末》《左传事纬》等等纪事本末类史书和其他一些图书,清代后期北京隆福寺的聚珍堂用木活字印行了大量小说《红楼梦》及续书、《儿女英雄传》《三侠五义》《济公传》《聊斋志异》等,不俱列。最为典型的是篇幅长达1,000卷的《太平御览》,从明到清,就有明代万历周堂铜活字印本、清代嘉庆十一年汪昌木活字印本,日本喜多村直宽在安政二年(1855,当清咸丰五年)也用活字排印了《太平御览》。《太平御览》是中国古代有名的“大书”,人们如此热衷于用活字排印,不是偶然的。因为,一部大书如用雕版,版片数量及前期投入十分惊人,而如果用活字排印,准备二、三十万个活字即可,省时省力也省钱。如能大量、长期排印图书,则能更充分利用活字印刷的优势,像会通馆、兰雪堂、桂坡馆、聚珍堂大量使用活字印书[30],也可以将图书的单位成本降到很低。

(《宋诸臣奏议》) 印制大部头图书,使用活字固然比较省时省力省钱,但另一个突出的现象也值得注意:活字排印的大部头图书印数都很少,如明会通馆活字本《宋诸臣奏议》只印了五十部,周堂活字本《太平御览》只印了百余部,清代耗巨资排印的铜活字本《古今图书集成》只印了六十五部,即使是在金简极力推崇并受到乾隆皇帝高度重视的《武英殿聚珍版丛书》也只印了三百余部。这种现象也绝不是偶然的,因为涉及到一个简单的经营问题:大部头图书用活字排印,固然可以降低书版制作成本,但在古代图书印刷成本中,无论是雕版还是活字排印,制版部分都只占一小部分,最大的成本在纸墨及刷印装订上。[31]印数多了,必然造成资金的大量占压,甚至可能出现卖不掉而导致亏本。 除了大部头图书外,对于一次性印刷数量较大、印数基本固定、连续出版的文献来说,活字印刷的方式就特别适合,在古代的文献类型中,类似今日报纸的连续出版物邸报、京报就属于这类文献,每隔若干年就要重修或者续谱的家谱性质也与连续出版物相类似。 至迟从唐代起,中国就出现了专门报道“新闻”的出版物,官方亦将政务、人事安排等事公告,通称《邸钞》《邸报》。到明代后期,这类出版物有了活字印本。顾炎武《日知录》载:“忆昔时《邸报》至崇祯十一年方有活板,自此以前,并是写本。”[32]清代具有《邸报》性质的《京报》(由官方特许的报房印行)则基本上是用活字版排印。《邸报》《京报》采用活字排印,关键在于它基本上是定期出版,并且发行销售对象稳定,印数确定,一期出版后,即可拆版,不用保存,然后再排下一期。清代袁栋说:“余家有活板苏《斜川集》十卷,唯字迹大小不能画一耳。近日《邸报》往往用活板配印,以便屡印屡换,乃出于不得已,即有讹谬,可以情恕也。”[33]这说明,《邸报》《京报》这类文献之所以采用活字印刷,是因为适合“屡印屡换”,对于不必长期保留印版的东西,活字排印显然比雕版印刷更为方便、快捷、省钱。 中国民间流行的家谱,其特点第一是文字简单,格式基本统一(当然人名会很复杂,但可以现刻),第二是内容定期增、续。如果采用雕版印刷的方式,一旦印成,“续谱”时就会比较麻烦,通常只能采用手工填写或者重新雕版。家谱的印数一般也不多,几十部便已足够,如果雕版印刷,成本较大,而采用活字排印则非常简单,一个家族新增丁口或者有什么大事,可以用活字很方便地增补印上。在《中国古籍总目》史部谱牒类中,著录了古代家谱16,893部,其中活字印本就达10,902部,几乎占了三分之二。用活字排印家谱,南方更为流行,现存的活字家谱中,绝大部分是南方印本。 民间老百姓日常所用的“通书”(年历)也常用活字印刷,因为这类文献更是一次性的,并且每年的文字内容、格式都基本一致,活字制作数量不需太多,排版也容易,因此采用活字印刷,较为便利。 综上所述,活字印刷术虽然在中国古代并未成为图书出版的主流,但它仍然在某些领域发挥了重要的作用。古代的活字印刷技术虽然不如在朝鲜半岛那么受到重视,但应该指出的是,古代朝鲜正是在学习了中国的活字印刷技术之后,与古代朝鲜社会的特点与需要相结合,才得到了健康的发展。因此,我们可以自豪地说,活字印刷技术与雕版印刷术一道,构成了中华民族对全人类最伟大的贡献之一。 注释: [1]丁瑜:《我国雕版印刷术与活字印刷术的比较研究》,载《图书馆学研究》1984年第2期,第113-118页。 [2]张秀民著、韩琦增订:《中国印刷史》(插图珍藏增订版),第630-631页,浙江古籍出版社,2006年。 [3]马学良:《明代内府刻书续考——明代内府刻书目录》,《文津学志》第11辑,第160-174页,国家图书馆出版社,2018年。 [4]张秀民、韩琦:《中国活字印刷史》,第27页,中国书籍出版社,1998年。 [5]张秀民著、韩琦增订:《中国印刷史》(插图珍藏增订版),第292-308页《明代藩府印书表》,浙江古籍出版社,2006年。 [6]《钦定大清会典事例》卷1199“内务府·武英殿库作”,清光绪二十五年石印本。 [7]或称“样书”,实即《古今图书集成》一边排印一边校对的工作底本,此残本现藏宁波天一阁,参见李开升:《〈古今图书集成〉铜活字校样本考述》,《中国典籍与文化》,2014年第4期,第76-87页。 [8]雍正六年春,鄂尔泰获赐《古今图书集成》一部,其子鄂容安等在《襄勤伯鄂文端公年譜》中称:“纂修六年书成,复增三年告竣,议叙官数十人员,费帑资百万余两。仅刷书六十部,板随刷随毁。”(《襄勤伯鄂文端公年譜》,国家图书馆藏清抄本)按,65部《古今图书集成》除大内宫殿陈列、《四库全书》七阁各配置一套以及颁赐王公大臣和编修《四库全书》时献书较多的天一阁等藏书之家外,并未出售,唯乾隆四十一年朝鲜赴华副使徐浩修曾设法以2,150两银购得《古今图书集成》一部5,020卷(力案:《古今图书集成》原本共装订为5,020册,故此“卷”疑为“册”之误)。徐浩修买书事见《李朝实录·正宗大王实录》卷3“元年二月”,国家图书馆出版社2011年影印本,第47册第95页。 [9]项旋:《清代内府铜活字考论》,《自然科学史研究》,2013年第2期,第254-262页。 [10]中国第一历史档案馆编:《纂修四库全书档案》,第723-724页“乾隆四十二年九月初十日《户部侍郎董诰奏请将已摆印各书每省发给一分折》”,上海古籍出版社,1997年。 [11]项旋:《清代武英殿聚珍馆考论》,《历史文献研究》,2018年第1期,第259-269页。 [12]曹炯镇:《中韩两国古活字印刷技术之比较研究》第2章第2节,第32-38页;附录“韩国古活字表”,第223-236页,学海出版社,1986年。 [13]黄永年:《古籍版本学》,第181页,江苏教育出版社,2005年。 [14](清)温睿临著、李瑶勘定:《南疆绎史勘本·续用书目附识、补勘书目附记》,中国国家图书馆藏清道光十年泥活字本。 [15]印数较多者,当属清道光二十七年(1847)翟金生用泥活字排印黄爵滋《仙屏书屋初集》18卷,共印400部。 [16]曹炯镇先生也指出:在中国封建社会中,对于图书的需求是“不断地少量供应,而雕版印刷恰好符合这种条件”。(《中韩两国古活字印刷技术之比较研究》,第94页,学海出版社,1986年) [17](清)程伟元:《红楼梦引言》,天津图书馆藏乾隆五十七年萃文书屋活字本《红楼梦》。 [18]陈力:《〈红楼梦〉东观阁本小议》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》,1993年第4期,第49-52页;陈力:《〈红楼梦〉东观阁本再考》,《文献》,2003年第1期,第160-177页。 [19]例如明万历时徐兆稷借人活板印行了其父徐学谟的《世庙识余录》26卷,共印100部。不过徐兆稷在书前题记云:“是书成凡十余年,以贫不任梓,僅假活板印得百部,聊备家藏,不敢以行世也。活板亦颇费手,不可为继,观者谅之。”可见租赁活字排印,的确也是一件困难之事。 [20]周彦文统计毛晋刻书有659种、5,776卷,见所著《毛晋汲古阁刻书考》,第10页,花木兰文化出版社,2006年。不过,周氏的统计尚有遗漏,如毛氏以“世美堂”名义所刻《杨大洪先生忠烈实录》、《剪桐载笔记》等并未统计在内。另外,有一些书版也是毛晋从他人购得后再加修版。 [21]杨丽莹:《扫叶山房史研究》(复旦大学博士论文,导师:陈正宏),2005年4月。 [22]张秀民著、韩琦增订:《中国印刷史》(插图珍藏增订版),第631页,浙江古籍出版社,2006年。 [23](清)弘历(乾隆)《御制题武英殿聚珍版十韵》“同为制活字,用以印全书。精越鹖冠体,富过邺架储”句注,清乾隆三十九年武英殿活字本。 [24]《天禄琳琅书目》卷10“《渭南文集》”,台湾商务印书馆2008年影印文渊阁《四库全书·史部·目录类》,第675册575页。 [25](清)张金吾:《爱日精庐藏书志》卷12“国朝诸臣奏议一百五十卷(宋淳祐刊本)跋”,清道光七年家刻本。 [26](清)丁丙:《善本书室藏书志》卷23,中华书局《清人书目题跋丛刊》影印清光绪二十七年刻本。 [27](美)周绍明(JosephP.McDermott)著,何朝晖译:《书籍的社会史:中华帝国晚期的书籍与士人文化》,第19-20页,北京大学出版社,2009年。 [28]《天禄琳琅书目》卷10“《白氏长庆集》”,台湾商务印书馆2008年影印文渊阁《四库全书·史部·目录类》,第675册567页。 [29]徐苏:《我国古代的活字印刷术为什么发展缓慢》,原载《印刷技术》1989年第3、4期,收入上海新四军历史研究会印刷印钞分会编《活字印刷源流》,第256-266页,印刷工业出版社,1990年。按徐文引用唐仲友事有小误,今据《晦庵先生朱文公文集》卷19《按唐仲友第六状》(朱杰人、严佐之、刘永翔主编《朱子全书》,第20册第864-866页,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002年)改。 [30]明嘉靖十年俞泰跋安国嘉靖十年刻《初学记》云:“君宦久外,未知安子乎?经史子集,活字印行,以嘉惠后学,二十年来,无虑数千卷。”今存安国活字印本可考者仅10种,其他活字印本多已不存,据此知当时锡山诸家用金属活字印书已成规模,故能较好地发挥活字印刷的优势。 [31]根据宋绍兴十年黄州知州沈虞卿刻《小畜集》、乾道高邮军学刻《淮海集》、淳熙三年舒州公使库本《大易粹言》、淳熙十年象山县学所刻的《汉隽》等书上的题记,到官学去刷印图书,赁版费(可视为分摊在每部图书中的雕版费)仅占整个费用的五分之一到十分之一。宋代以后,雕版的成本更低,明末汲古阁刻书,每百字工银甚至只有20文。以上参见张秀民著、韩琦增订:《中国印刷史》(插图珍藏增订版),第三章“历代写工、刻工、印工生活及其事略”,第655-680页,浙江古籍出版社,2006年。陈力:《中国古代图书史——以图书为中心的中国古代文化史》,第299-300页,社科文献出版社,2016年。 [32](清)顾炎武:《顾亭林文集·与公肃甥书之一》,华忱之点校《顾亭林诗文集》本,第55页,中华书局1983年5月第2版。 [33](清))袁栋:《书隐丛说》卷13“活字板”,《续修四库全书》本,第571页,上海古籍出版社,2002年。 注:本文发表于《中国图书馆学报》2019年第3期,此据作者原稿,引用请以该刊为准。感谢陈力老师授权发布。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】