| 基于保护和活化的历史城区城市设计研究和实践探索 | 您所在的位置:网站首页 › 城市设计思路框架 › 基于保护和活化的历史城区城市设计研究和实践探索 |

基于保护和活化的历史城区城市设计研究和实践探索

|

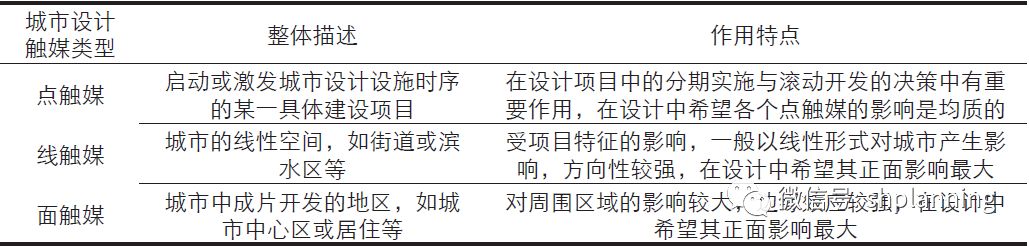

2 保护和活化的内涵及有机结合 2.1 “活化”的内涵及实践 历史建筑的活化利用起源于香港,随后被全国广泛借鉴,主要应用于单体建筑的更新和活化。随着保护范围从单体建筑逐渐转向历史文化街区,美国城市触媒理论作为一个城市设计层面的指导性策略,为较大范围区域的活化更新提供了思路,被较多地借鉴并应用于城市中心区以及历史文化街区的复兴和更新中。 (1)历史建筑单体的“活化”——香港历史遗产的活化更新。香港的历史建筑保护主要侧重于单体建筑的更新。香港发展局于2009年出台《活化历史建筑伙伴计划》,试图通过与非政府组织合作,活化利用政府权属范围内的历史建筑,从而保护历史建筑,同时使建筑对于社区的使用价值最大化。在该计划的指导和推动下,香港陆续完成了多个历史遗产活化项目,如蓝屋建筑群、旧中区警署等。在活化过程中,政府除了关注建筑自身的历史价值以外,还注重活化后的商业化、原真性与经济活力之间的平衡。 (2)城市设计视角下的“活化”——美国城市触媒理论及其在我国的实践。20世纪80年代末,美国建筑师韦恩·奥图和唐·洛干主编《美国都市建筑——城市设计的触媒》,将城市触媒理论作为一种“合适的程序”,策略性地引进新元素可以复苏城市中心现有的元素,且不需彻底地改变它们的本质,当触媒激起这样的新生命时,也影响了原有的城市环境。金广君教授指出,从城市设计层面上理解,城市触媒可能是城市形体环境中的某一个物质元素,也可能是一个非物质元素。空间触媒按照类型分析与归类,可以分为点、线、面3种触媒类型。针对我国历史文化街区常见的空间要素、功能要素和文化要素的衰败问题,城市触媒理论可以渐进式地对其进行重塑与激活,实现历史文化街区的整体更新,具有较大的实践指导意义。 城市设计触媒类型和作用特点

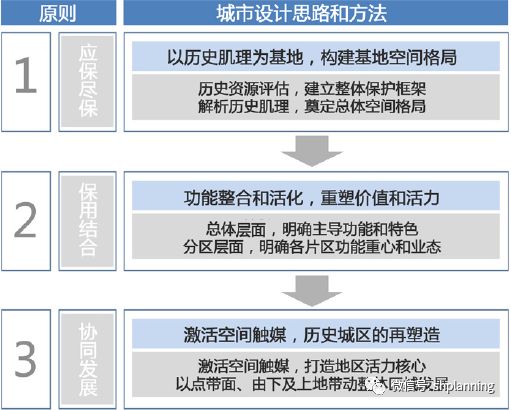

2.2 保护与活化的有机结合 阮仪三教授指出,城市遗产不仅应看作是保护对象,更应被视为重要的资源和发展的动力。保护与活化之间并不是相互矛盾的关系,而是从历史建筑的物质本体保护到使用价值提升,进而激发更大的社会价值和经济价值,其中包含“保”“用”“活”3个逐层递进、价值提升的层次。 (1)“保”:应保尽保。需充分挖掘历史资源的本体价值,即历史价值、艺术价值等。对历史遗产的保护应注重原真性、多样性和独特性。一是扩大保护对象。二是尊重不同时期历史遗产的真实性和独有特色。 (2)“用”:保用结合。需充分赋予历史建筑再利用价值,注重其功能性、文化性和经济性。 (3)“活”:协同发展。一旦历史资源被合理利用,将为整个片区激发更大的社会价值和经济价值。因此,活化应注重生长性和时序性。借助美国城市触媒理论可知,一旦触媒效应得到释放,会给历史城区内的物质空间、功能业态以及文化方面带来更新,从而促进经济发展。 3 基于保护和活化的城市设计思路和方法 对于历史城区的保护和活化,一是在设计思路上要遵循“保”“用”“活”3个层次的进阶关系,寻求平衡保护传承和活化发展的最佳方案。二是在设计方法上要将历史城区的保护和活化放在城市发展的总体规划框架下进行考虑,从整体性角度研究城市功能、城市空间肌理和城市交通等。 3.1 以历史肌理为基底,奠定历史城区的基本空间格局 历史城区内的历史资源评估是整体工作开展的基础。工作重点是划定保护区域与开发区域,结合历史遗存特点,明确保护的内容与要素,建立相应的整体保护框架,并构建历史城区的基本空间格局。 3.2 功能整合与活化,重塑历史城区的价值和活力 历史城区的功能整合与活化是实现其可持续发展的前提,工作包含两个层面:一是在总体层面上,明确历史城区的总体主导功能和特色;二是在分区层面上,明确各片区的功能重心和功能业态。 3.3 以空间触媒激活地区发展,实现历史空间的再塑造 历史城区的城市设计是一种“保护”与“文化传承”的空间设计,是整体工作的核心,既要对历史肌理进行整治与修复,同时也要实现历史空间的活化和再利用。工作包含两个层面:一是在总体城市设计层面,延续老城肌理,构建总体发展格局,选取城市空间触媒,作为地区活化节点;二是在重点地区详细设计层面,激活空间触媒,打造地区活化核心,并以点带面、由下及上地带动整体区域发展。

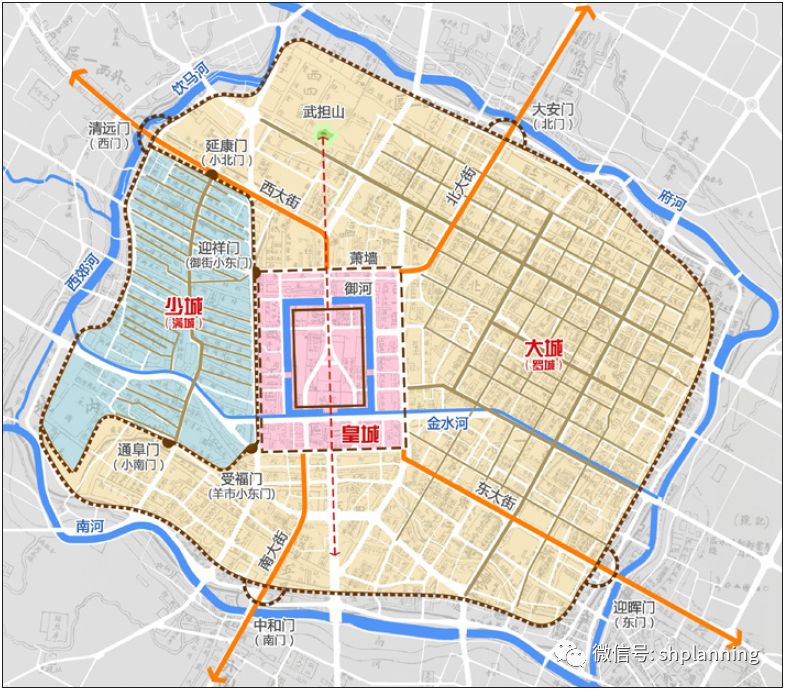

保护和活化的基本思路和工作框架 4 基于保护和活化的城市设计策略和做法 成都老城作为城市主中心,是国家中心城市核心支撑功能的主要承载区,也是成都市建设全国文创中心的重要载体。成都老城的发展,既承载着历史风貌保护与传承的重任,同时也应满足建设全球城市核心区的现代功能发展需求。双重发展目标对成都老城的城市设计工作提出保护和活化的双重要求。 4.1 解析历史肌理,奠定三城十八坊的城市基本空间格局 4.1.1 评估历史文化资源,建立整体保护框架 在分类保护方面,将历史遗存按照点、线、面要素进行分类。在分级保护方面,结合不同类型保护要素特点,分别提出不同管控程度的保护原则和措施。 4.1.2 强化里坊空间模式,奠定基本空间格局 通过解析成都老城的历史空间格局,延续并恢复“三城相重、坊巷连城”的历史空间格局,强化唐末大城的里坊模式,形成“三城十八坊”的城市基本空间格局。

三城十八坊的城市基本空间格局 4.2 功能整合和活化, 重塑地区价值和活力 4.2.1 新增创新、文化、旅游和休闲功能 成都老城作为市级公共活动中心,从中央商务区(CBD)走向中央活力区(CAZ),承载成都市打造全国重要文创中心的重要职能。 对标伦敦CAZ区域,围绕成都老城建设文创中心的目标,规划在既有的商业商务中心基础上增加创新、文化、旅游和休闲功能,重点发展传媒影视、创意设计、现代时尚、音乐艺术、文体旅游等功能。以文带旅、以旅兴商、以商促文,实现文商旅融合发展。 4.2.2 制定各片区差异化的主导功能和业态,作为地区活化的非物质触媒 基于各片区不同特色,构建5大功能板块:皇城板块以文化体验为主导功能,少城板块以文化旅游为主导功能,大城板块以文化商业为主导功能,文殊坊板块以文创展演为主导功能,锦江岸板块以文化交往等为主导功能。 4.3 激活城市空间触媒,实现历史空间的再塑造 4.3.1 总体城市设计 在“三城十八坊”的基本空间格局基础上,强化南北向的城市空间脊干轴和东西向的历史文化景观轴,形成两轴连三城的城市总体空间结构。同时,选取区域内重要的点、线状空间触媒载体来作为地区活化的催化剂,打造活化节点。在空间触媒的选取上,既要对历史遗产进行保护,同时也要兼顾居民的现代发展功能。因此,主要从历史文化传承、空间景观以及公共交通3个维度来进行选择。以点、线触媒载体为活化核心,重点结合用地布局、公共服务设施、公共空间、道路交通等系统方面的优化设计,将触媒的活化效应达到最大化。

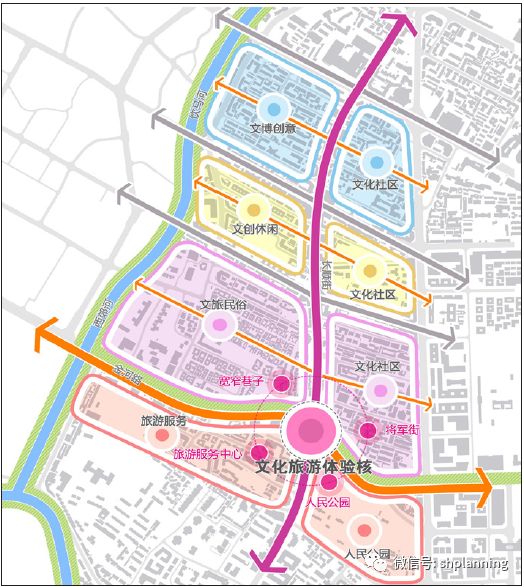

平面图 (1)促进功能复合和用地混合布局。一方面围绕各板块的文化功能特色,明确主体功能,另一方面也在各板块内设置了较高比例的混合空间,确保商业、商务、居住等功能灵活地混合于2—3个板块内。 (2)构建“以步行为导向”的出行环境。一是构建舒适连通的步行网络。二是构建与步行便捷换乘的公共交通。 (3)打造具有地域性的公共空间和特色风貌。一是打造类型丰富、层次完整的开放空间。二是打造能呈现古今传承和时代精神的特色风貌。 4.3.2 重点地区详细设计 少城片区用地面积约为2km2,位于成都老城的西片区,紧邻中心的皇城片区。功能上以文化旅游为特色,主要发展文化创意、休闲娱乐以及酒店等功能。 (1)历史情况和发展演变。少城沿用张仪筑少城旧称。1990年代以来,在近十几年快速的城市发展和建设中,少城原有的街巷尺度和建筑风貌被破坏,目前仅有宽窄巷子还保留着少城历史遗迹和街巷肌理。2003年,宽窄巷子历史文化片区主体改造工程确立,该区域在保护老成都原真建筑的基础上,形成以旅游、休闲为主的复合型文化商业街。 (2)点状触媒的激活——打造文化旅游体验核。规划恢复将军帅府及周边区域作为原始点状触媒载体,结合周边宽窄巷子、人民公园,共同打造片区的文化旅游体验核和地区公共活动中心。

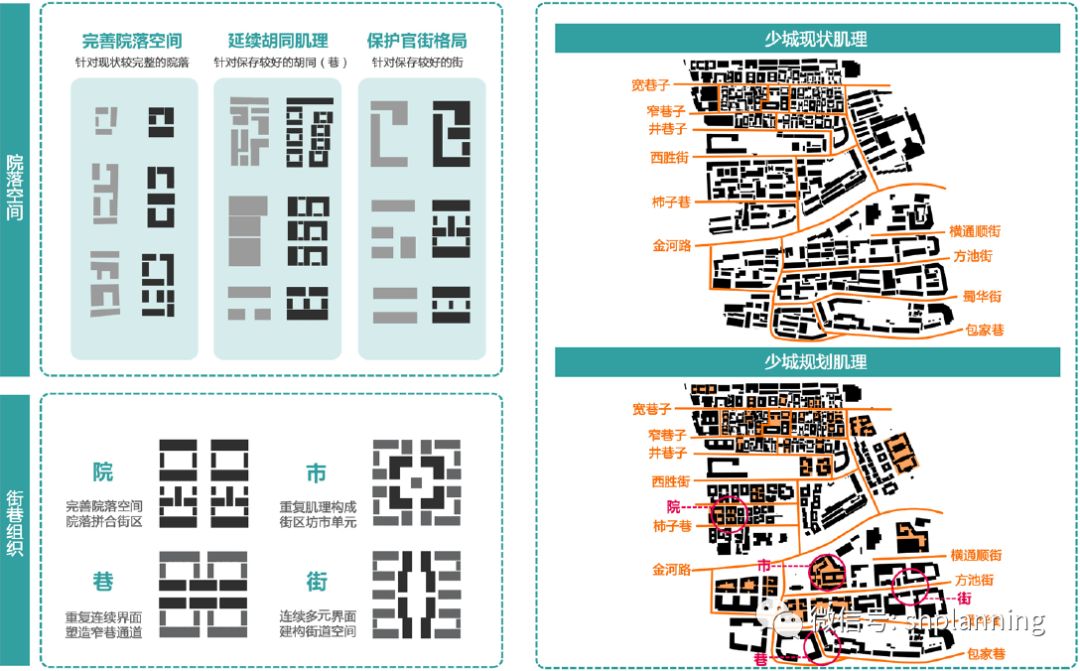

少城片区结构图 (3)线性触媒的激活——重塑特色文化街巷。延续少城“将军衙门为核心、长顺街为背脊,鱼骨平行格局”的历史空间肌理,将长顺街作为线性城市触媒,承接将军帅府的活化效应,并向北侧延伸辐射至整个少城片区。

院落空间和街巷肌理分析 5 结语 就“保护”而言,其核心问题是明确哪些历史遗存的物质空间和文化特色需要保护,并且如何保护;就“活化”而言,其核心问题是解决如何对旧的历史空间进行再利用,赋予其新的价值,并符合新的时代导向。基于上述思路,本文从城市设计的角度出发,通过成都老城的城市设计实践,探索了历史城区保护与活化发展的思路和工作方法,希望对历史城区的发展有所裨益。 详情请关注《上海城市规划》2019年第1期《基于保护和活化的历史城区城市设计研究和实践探索——以成都老城为例》,作者:潘雅特,上海同济城市规划设计研究院有限公司。 中国科技核心期刊、《中国学术期刊网络出版总库》全文收录、《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊、《中国核心期刊(遴选)数据库》全文收录、美国《乌利希期刊指南》(Ulrich's Periodicals Directory)收录期刊、中国人文社会科学引文数据库来源期刊返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】