| 蝶鞍区的应用解剖 | 您所在的位置:网站首页 › 垂体高度约05cm正常吗 › 蝶鞍区的应用解剖 |

蝶鞍区的应用解剖

|

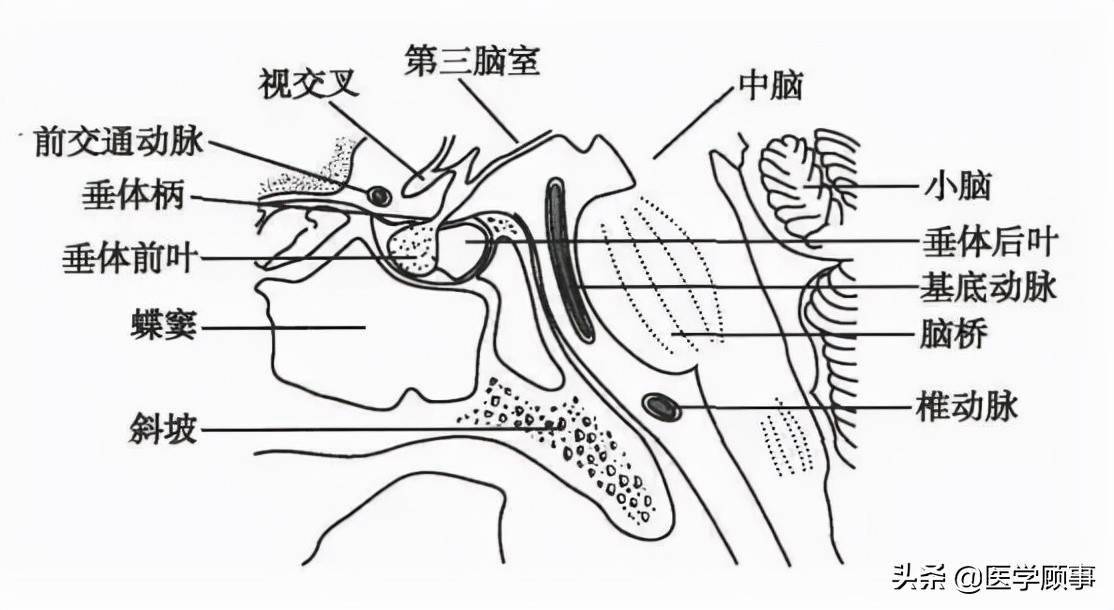

图-1经海绵窦中段的冠状断面 鞍 底 正常鞍底的形状有平直型、下凹型和上凸型三种,在下凹型中,其中心下凹深度87%在2 mm以内,最深约3.5 mm,在所有的上凸型中,上凸的高度都小于1.0 mm。正常鞍底侧角呈光滑圆形,而尖锐侧角则提示鞍内肿瘤的存在。约有20%的人鞍底呈前高后低形,其连线与水平面的夹角多在5%uB0以内,最大不超过8%uB0,这种倾斜是由于蝶窦发育不对称所致,如倾斜高度超过2 mm则为异常。鞍底的骨质较薄,成人一般厚约1 mm,垂体病变,鞍底骨质的变化发生较早。鞍底下方为蝶窦。 有时鞍底可出现颅咽管(又称垂体管),一般认为是由Rathke囊经过蝶骨处的管道未闭合而形成。颅咽管通常为一不完整的盲管,呈卵圆形或圆形,长约16 mm,直径1.0-1.5 mm,其上口位于垂体窝底最低处的正中线上,下口位于犁骨与蝶骨体相交处。该管内含有伸入的黏膜和骨膜组织,有一条静脉向上注入海绵窦,有时有异位垂体组织。管内胚胎性残余组织增殖可成为颅咽管瘤,为小儿鞍区常见肿瘤。 蝶窦 蝶窦( sphenoidal sinus)的形态及大小变化很大。在新生儿仅为一小腔,青春期后完全发育。蝶窦可位于蝶鞍的前部或后部,甚至伸入枕骨的斜坡。有75% - 86%的蝶窦发育充分,十分适合经蝶垂体手术;约有15%的蝶窦仅部分气化,经蝶垂体手术会有一定困难;另有2.5%的蝶窦不发育或较小,此类蝶窦不适合经蝶垂体手术。多数蝶窦腔有隔,被隔为两腔,少数可隔为三腔甚至四腔。 垂体 垂体( pituitary gland)位于垂体窝内,借垂体柄、经膈孔与第三脑室底的灰结节连接。垂体上方隔鞍膈与视神经、视交叉相邻(图-2),若垂体增大,向上可压迫视神经,出现视觉障碍。垂体的下面隔鞍底与蝶窦相邻,如垂体病变侵蚀鞍底,骨质吸收或破坏可累及蝶窦。垂体两侧与海绵窦相邻,垂体肿瘤向外扩展可使海绵窦内的颈内动脉受压移位或被包绕,若累及由此通过的脑神经,可出现相应的神经损伤症状。

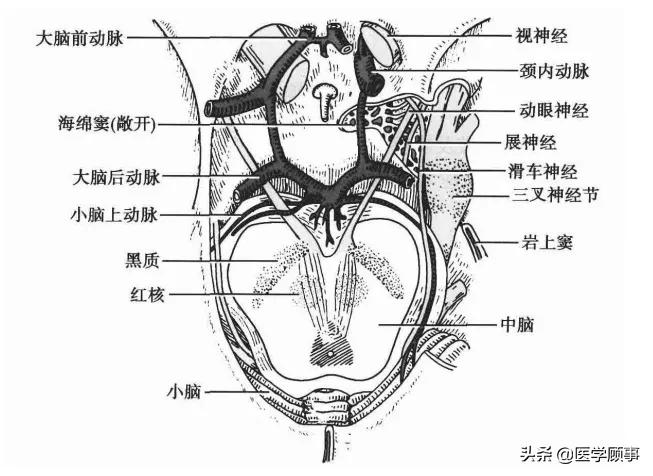

图-2蝶鞍区的正中矢状断面 垂体一般为椭圆形或圆形,其上面多较凹陷或平坦,前者的出现率可随年龄的增长而增高;下面为近半圆形,与鞍底的形状一致。垂体的大小(长%uD7宽%uD7高)为9.9 mm휓.9 mm x5.5 mm。 垂体高度测量是影像学诊断垂体瘤的主要征象之一。垂体高度是指冠状面上鞍底上缘至腺体上缘的最大距离。目前认为垂体高度的标准应依性别和年龄不同而分别制定。垂体平均高度女性>男性,年轻妇女的垂体最高,以后随年龄增大而逐渐变低,这与女性的不同生理期,即青春期、性成熟期、更年期、绝经期有关。女性以垂体高度+(年龄%uD71/20)计算,此值9.0mm为可疑异常,10.0 mm -般被认为是异常。男性垂体高度6.5 mm为可疑异常,7.7 mm一般被认为是异常,老年期垂体高度下降。影像学上,垂体高度及垂体腺内有无异常密度或信号可作为判断垂体是否异常的有用征象,垂体的血供十分丰富。垂体前、后叶(腺垂体、神经垂体)分别由垂体上、下动脉供血。垂体柄几乎全部由垂体上动脉供应,但其下部受双重供应。由于垂体下动脉起自颈内动脉海绵窦段,而垂体上动脉来自颈内动脉前床突上段,故后叶较前叶先接受血供。因此,MRI动态增强扫描时垂体增强顺序为:后叶、垂体柄、前叶近垂体柄处、前叶远侧部和外侧部,这有助于影像学分析垂体各局部血液供给情况,为判断垂体机能改变提供诊断依据。 海绵窦 海绵窦( cavernous sinus)位于蝶鞍及蝶窦两旁,两侧形状和大小对称,外缘平直或稍外凸,出现下列三个CT和MRI征象时,应考虑为异常海绵窦:①大小不对称;②形状不对称,尤其外侧壁;③窦内局限性异常密度或信号区。 鞍周血管 鞍周血管主要是颈内动脉和大脑动脉环(Willis环),Willis环的血管结构在CT和MR血管造影上能较清楚显示,但很少能见到完整的Willis环。 鞍周神经

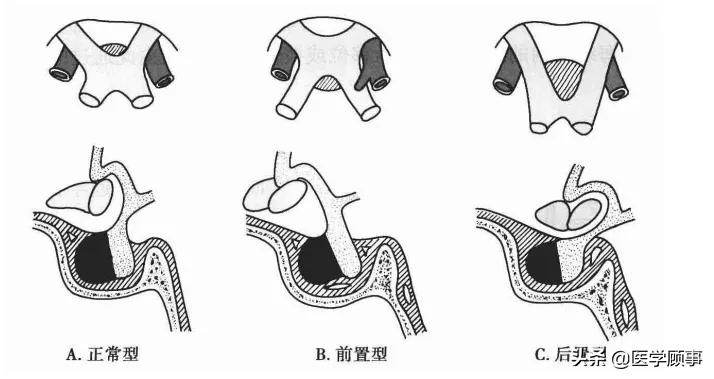

图-3视交叉与蝶鞍的位置关系 2.动眼神经( oculomotor nerve) 自中脑的脚间窝发出(图-4),在脚间池的一段MRI横断图像易于显示。动眼神经在后床突前外侧,即在后床突与小脑幕游离缘的最前端之间穿硬脑膜入海绵窦,在MRI冠状位增强扫描图像上,于海绵窦外侧壁的内侧可以显示动眼神经。

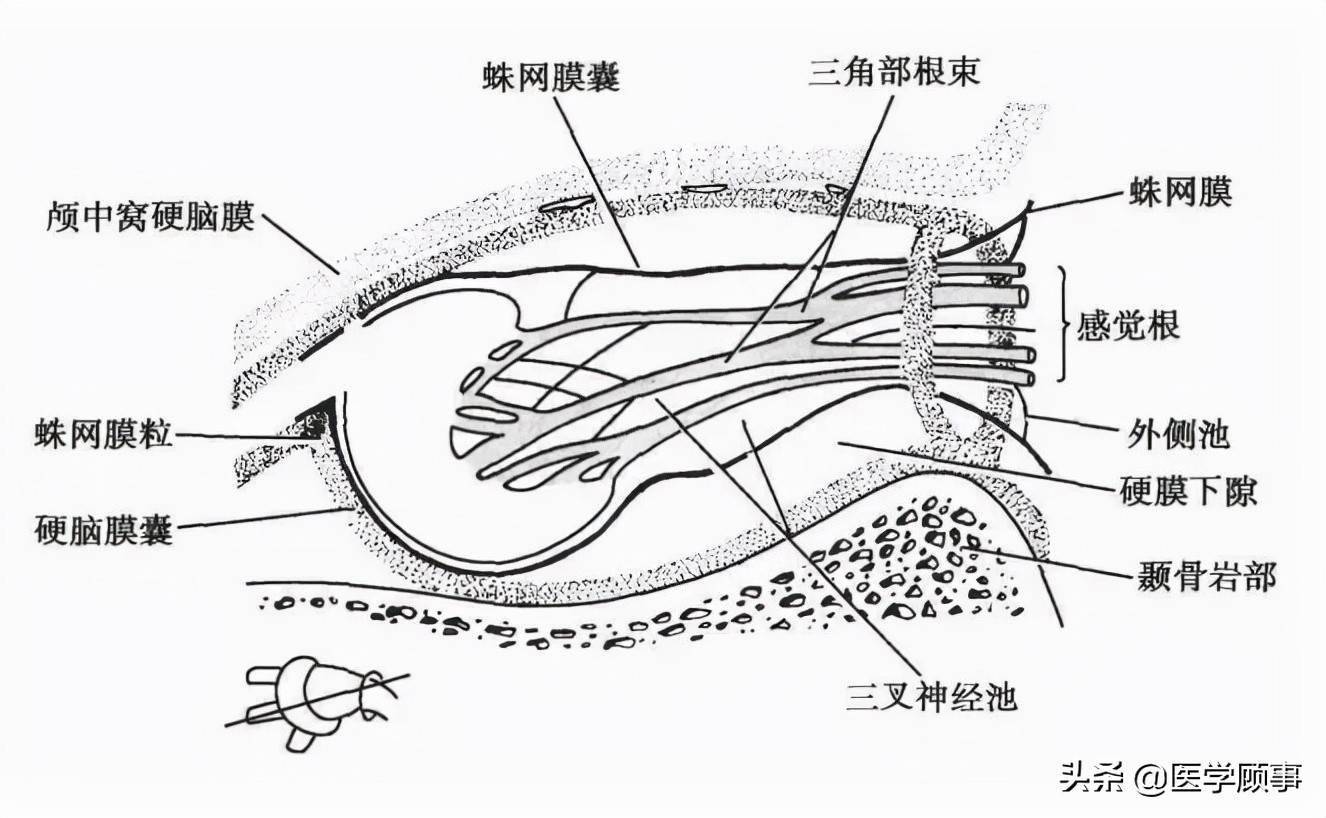

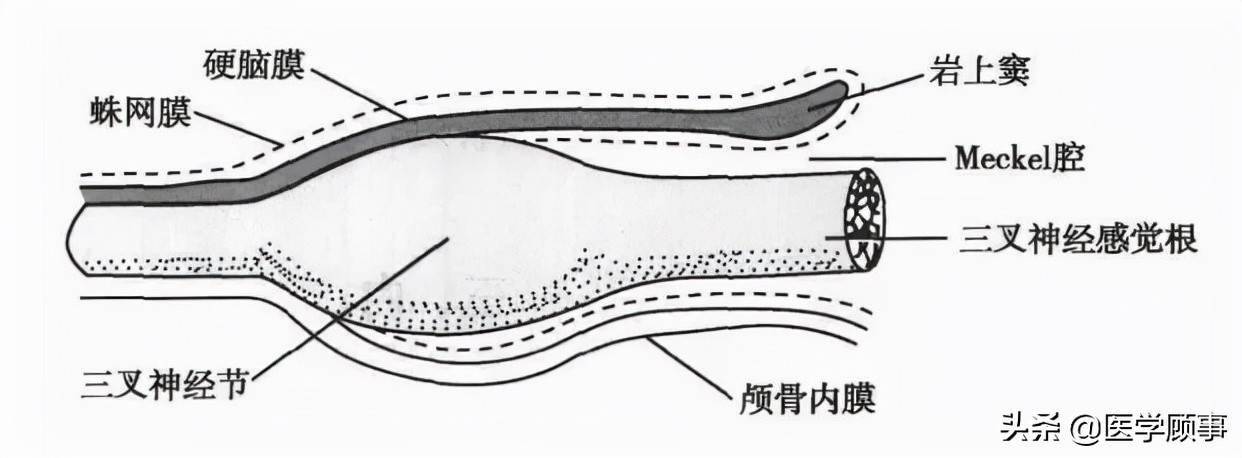

图-4海绵窦与脑神经的关系 3.滑车神经( trochlear nerve) 是唯一从脑干背侧出脑的脑神经,在颅内行程最长,走行复杂,且神经纤细,高分辨率MRI增强扫描偶可显示。 4.三叉神经( trigeminal nerve)是最粗大的脑神经,连于脑桥基底部与小脑中脚移行处。它有三个分支:眼神经向前穿入海绵窦外侧壁,位于滑车神经的下方,穿过海绵窦后经眶上裂人眶;上颌神经水平向前行于海绵窦外侧壁,由圆孔出颅进入翼腭窝;下颌神经经卵圆孔出颅。MRI增强扫描T1加权像能较清楚显示三叉神经,尤其是冠状断层图像,不仅能显示其海绵窦段,而且还能左、右对照地观察圆孔和卵圆孔处的上颌神经和下颌神经。MRI横断图像和CT可被用来评价脑池内段的三叉神经。 5.展神经( abducent neⅣe)从延髓脑桥沟出脑,经桥池前行,在颓骨岩部尖端入海绵窦,经眶上裂入眶。高分辨率MRI增强扫描多可显示其海绵窦段。 Meckel腔 Meckel腔(Meckel cavity)又称三叉神经腔(trigeminal cavity),位于颞骨岩部尖端处,是颅后窝伸向颅中窝后内侧部的一个硬膜隐窝,其开口处恰位于小脑幕游离缘的下方,内耳道与鞍背二者之间的中点处。三叉神经节位于Meckel腔内,三叉神经进入Meckel腔时蛛网膜也随之突入腔内,与三叉神经节的结缔组织相连,蛛网膜下隙包绕三叉神经根,直达神经节处(图-5、图-6)。因蛛网膜与三叉神经节融合的部位不同,蛛网膜下隙沿三叉神经节和神经根向前延伸的距离也有差别。在三叉神经节的上方,蛛网膜一般延伸至神经节的中部,而在神经节的下方,蛛网膜一般延伸至神经节的中部稍前,与包绕神经节的结缔组织相融合,从而阻断蛛网膜下隙的进一步延伸,蛛网膜下隙在神经节的下方可延伸至三叉神经节的近侧2/3部。这种毗邻关系要求施行三叉神经节注射治疗时,勿将药物注入蛛网膜下隙,以防扩散后侵入脑干。

图-5 Meckel腔

图-6蛛网膜下隙与三叉神经节的关系 Meckel腔内的蛛网膜下隙称三叉神经池,向后经腔口与脑桥小脑角池相通,行CT脑池造影检查时可见对比剂进入。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】