| 灼见 | 您所在的位置:网站首页 › 地理各个省形状图 › 灼见 |

灼见

|

春秋以后,在经济逐渐发展,边区日益开发,人口不断增多的情况下,双方敌对倾向加强,以至于出现战争,争夺隙地。在战争中各国的攻防只着重在险要的关隘,尚无派兵戍边之举,甚至连关隘也只是战时才有人驻守,平时弃之不理。但既有关隘,则边界概念当已出现。齐桓公二十三年(—663)救燕伐山戎,燕庄公为表示感谢之情,亲送桓公入齐境,桓公曰:“非天子,诸侯相送不出境。吾不可无礼于燕。”于是分沟割燕君所至与燕。说明其时境界概念已很明确。只是此事只见于《史记》之《齐太公世家》与《燕召公世家》(《括地志》也有燕留城之筑),不见于《左传》,不知是否后人之附会。

春秋初期诸侯国地图 又其时齐国的疆界四至也相当清楚,如管仲所说,为东至海,西至河,南至穆陵,北至无棣(管仲语,见《齐世家》)。《史记•晋世家》也记载与此相同时(晋献公时)的晋国的领域是:“西有河西与秦接境,北边翟,东至河内。”当然,此处“接境”二字可能是后人司马迁的述语。春秋后期,战争越来越频繁,渐渐就有陈兵守境之势。《春秋•公羊传》记载昭公元年(—541)时,“叔弓帅师疆运田,疆田者何?与莒为境也。”边境一明确,争界的事也就出现了,《史记•楚世家》就记载了吴边邑卑梁与楚边邑钟离小童因争桑而引起两国大动干戈的事。 战国时期,边境概念已完全形成,城邦国家已转化为领土国家。苏秦说齐宣王曰:“且夫韩、魏之所以重畏秦者为与秦接境壤界也。……韩、魏战而胜秦,则兵半折,四境不守。”《史记•河渠书》说齐、赵之间“以大河为境”。当其时,各国之间夺城略地,目的就是扩大自己的领域,边界概念自然十分明确。

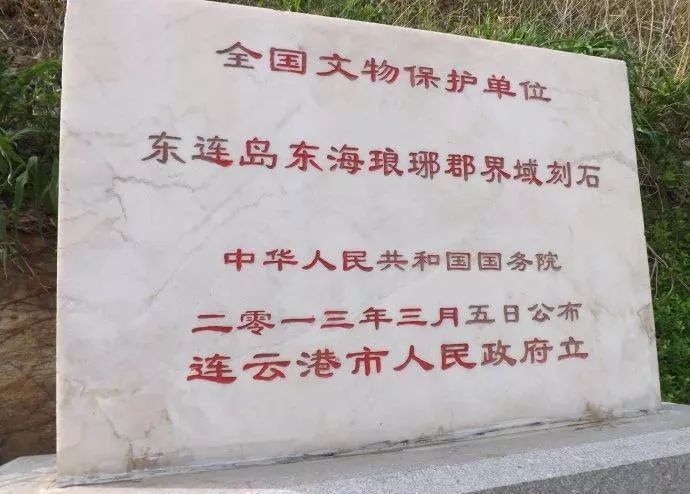

战国时期地图 与列国之间边界概念形成同步,郡县之间也一样有边界产生,郡即建在边地,与他国相接,则分段来看,国界也包含着郡界,更小的分段就是县界。如上引吴楚两国边界就划在吴边邑卑梁和楚边邑钟离之间。在列国内部由于生产日进,土地日辟,城邑与城邑之间的空地也随之消失,郡与郡之间也有了明确的边界。例如秦孝公时商鞅变法,集小乡聚为县,这些小乡聚的数量位置都是明确的,其外围界限也就自然确定了。这是战国时期的事,比秦国先进的晋国,还在春秋后期就已有明确划县之举了。《左传》昭公二十八年载:“秋,分祁氏之田以为七县,分羊舌之田以为三县。”失势贵族之领地被分为明确的数县,其边界就跃然纸上了。 边界的概念越是到后来越是明确,到秦汉一统帝国时代,在开发比较深入的地区,郡界、县界已经有明确的四至与走向。八十年代在江苏连云港东西连岛上发现一块刻石。似乎就是汉初郡界的标志。由于残泐过甚,文意已经不大读得通,但可以看出大约是指琅琊郡的四至:北到柜县,南与东海郡朐县相邻,西至诸县,东到海。这一界域反映的是汉初琅琊郡的形势。

东连岛东海琅琊郡界域刻石 不但如此,在汉代,甚至连田畴阡陌也要画到地图上,以作为划界的依据。凿壁偷光故事的主角、鼎鼎有名的匡衡就被封在僮县(今安徽泗县东北)安乐乡,起先匡衡的侯国有一条边界错划在闽陌,结果多收了租谷,被人告发,后来再依地图作了纠正。当然像这种情况是发生在人口密集,生产发达的地区,如果是在未开发地区,郡、县的边界也并不见得都是那么清楚的。例如整个福建地区在两汉时期,只在闽江口设立过一个冶县(即今福州市的前身),这个县在西汉时离最近的邻县少说也在五百公里以上,远的则在千里以上,显然它和邻县之间是不会有明确的边界的。 但是从总的方面说来,应该说随着郡县制的萌芽,边界概念就逐渐产生了,而且到了战国时期,边界概念已经十分清晰,这时就产生了如何划界的问题。在七国争雄的时候,这个问题还不突出,因为战争频繁,国界经常变动,疆域时缩,通常国与国之间,郡县与郡县之间,就直观地以山川为界。而且当时郡县制正在形成,也来不及设计完善的划界原则,待到秦始皇统一全国的时候,如何划定行政区域界线的问题就提到议事日程上来了。 政区本来就是为着中央集权国家行政管理的需要而设置,其划界当然要以对集权统治有利为原则;但在另一方面,农业经济的发展又是维持封建政权的基础,政区边界的划定也要注意使政区与地理环境相一致。在这两种思想指导下,就出现了犬牙相入和山川形便两条相互对立的划界原则。 在中国历史上,这两原则是同时并用的,但越到后来,犬牙交错的原则越占上风,这一点反映了中央对地方控制愈来愈紧,中央集权程度愈来愈加强的客观事实。 山川形便原则的运用 山川形便的意思是以天然山川作为行政区划的边界,使行政区划与自然地理区划相一致。这个原则是最自然最直观的原则。尤其在高山大川两边的地域,往往具有不同的地貌、气候和土壤,形成不同的农业区,也形成不同的风俗习惯。古人早已注意到这个问题,在《礼记•王制》中就说道:“广谷大川异制,民生其间者异俗。”因此采用山川形便的原则,意味着政区的划分是在物质文化与精神文化同一化基础上进行。 高山大川除了造成地域上的差异外,在交通工具不发达的古代,又成为文化传播的天然障碍,因此以山川为界来划分政区是世界各文明古国的通行原则。只是在近代形成的移民国家,如美国、加拿大和澳大利亚,才不顾山川之隔而以经纬度来作为划分州界、县界的依据,使得大部分州、县界都是横平竖直的几何线条。但即使这样,以山川为界的原则依然没有完全丢弃,美国东部十三州的界线就是明证。

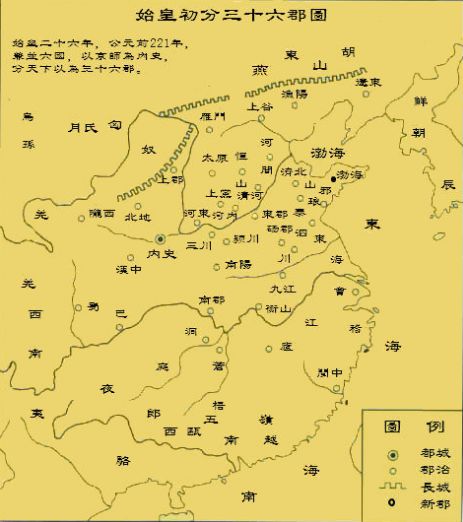

美国行政区划地图 在中国,山川形便的原则是与边界概念的形成同时出现的。春秋战国时期,列国之间的边界已以山川作为标志。《左传》记载了这么一个故事:春秋中期,晋国大夫赵穿杀晋灵公,当时担任正卿(类似后世的宰相)的赵盾,为了避免弑君的恶名而离开国都出走,表明自己不曾与闻其事,但是他“未出山而复”。于是晋国史官大书:“赵盾弑其君”,理由就是他“亡不越境,反不讨贼”。可见当时的晋国是以山为境的。以河为境的例前面已经提到,即“齐赵以大河为境”。战国时期,齐、赵两国不断相向扩张领土,最终止于河水两岸。 以山川为界是如此地天然浑成,因此战国时人在规划全国统一以后分置九州时,就以高山大川作为分界的标志并托词其为大禹所定,成就了《禹贡》这篇伟大的地理著作。秦始皇统一海内之后,分天下为三十六郡,也以山川作为政区划界的基本依据。例如今山西省的边界在秦代就已大致形成,其东、南、西三面以太行山和黄河为界,在秦时也恰是太原、河东和上党郡的边界。

秦始皇分天下三十六郡 汉代郡的幅员比秦小了许多,又因为后来分割、蚕食王国领域的结果,使得部分郡与山川界线不合,如西汉临淮郡跨淮水两岸,西河郡据黄河东西,这在秦代和汉初都是未曾有过的现象。当然南方的一些郡界也仍与山川相符,最典型的是豫章郡,几乎与今江西省完全一致,三面以山一面以江为界。东汉魏晋以后的郡国是在西汉的基础上调整,因此边界也与山川大势有相当程度的背离。两汉魏晋的州界比起郡国边界来,要更符合山川界线。但是南北朝以后,州郡不断分割,幅员直线下降,政区划界已无一定之规。 隋代一革前朝之弊,不但简化层级,省并州郡,而且郡界也都以山川形势而定。如河东诸郡边界又复与黄河、太行山相吻合,回到秦时的状态,虽然郡的幅员比秦代为小。河南诸郡一錾齐地以河水为各郡的北界,岭南岭北诸郡也极严格地以南岭作为它们之间的界线。在中国,作为山川形便依据的,最重要的高山大川有这么一些:秦岭、南岭、淮河、黄河下游、长江中下游,这是东西向的;太行山、山陕间黄河、武夷山、雪峰山,这是南北向的。隋炀帝一百九十郡中除了江都郡跨长江、临川郡越武夷山外,其余各郡无一跨越上述的重要高山大川。这是连秦代也没有过的现象。譬如说,秦代南海三郡的北界与南岭就呈犬牙相入状态(详后),而隋代岭南诸郡北界与南岭两相一致的程度令人惊讶。今广西全州在隋为湘源县,被划入岭北的零陵郡,比今天还要合理。正由于有隋炀帝一扫前代之弊的这一重大改革,才有后来唐太宗山川形便原则的实施,但过去很少人注意及此。

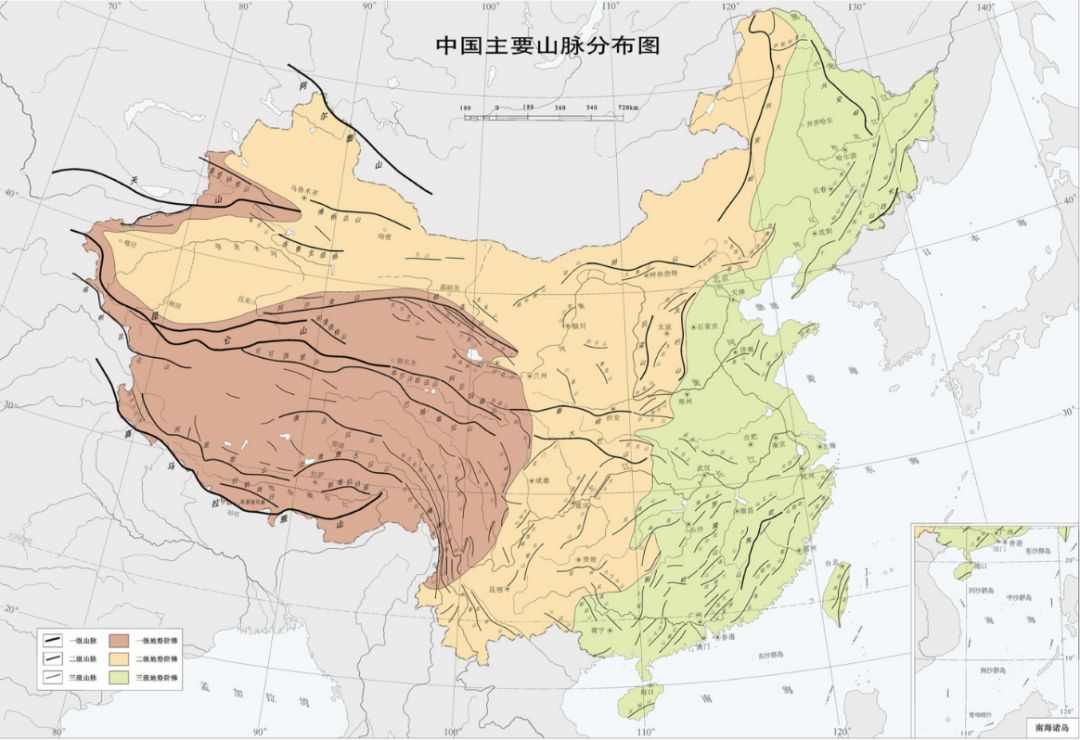

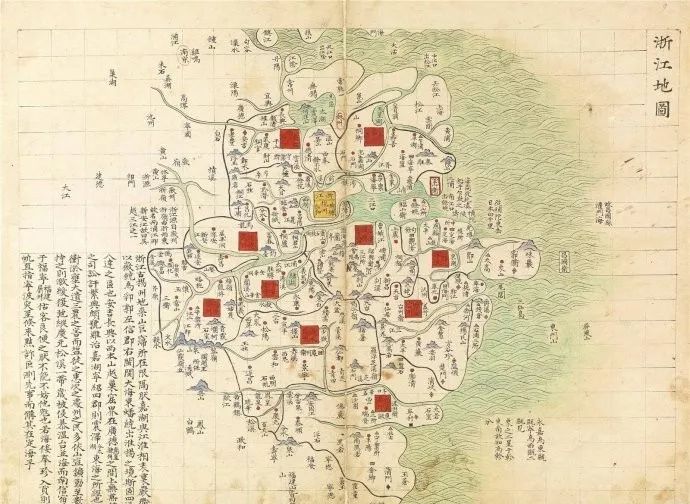

中国主要山脉分布图 唐代开国以后,正式提出山川形便原则。《新唐书•地理志》载:“然天下初定,权置州郡颇多。太宗元年,始命并省,又因山川形便,分天下为十道。”唐代州的幅员比隋代的郡要小,但州界也多与山川走向相一致。三百多州分为十道,这十道又与自然地理区域相符合,这样双重的关系对后世影响很大。 一方面,十道后来分为十五道,到唐后期又衍化为四十多个方镇,其中南方的一些方镇奠定了今天皖、浙、闽、湘、粤、桂等省的部分或全部边界。具体而言,唐后期的方镇虽然因为政治军事的需要,在分界方面,有个别地方越淮、跨江、踞太行山,但原来分道的界线绝大部分保留下来,只是把十五道当中的十二道再行析小而已(京畿、都畿二道只是稍有变动,黔中道不动)。一般是南方每道划分为两三个方镇,北方每道分为五六个方镇,新产生的方镇(道)界,也仍然是以山川走向来划定。例如原江西道大致调整为宣歙、江西、湖南三个观察使辖区,江西与湖南之间就以罗霄山脉(赫赫有名的井岗山就在此山脉的中段)为界,与今天湘、赣边界完全一样。同时江西与宣歙、鄂岳、浙东、福建、岭南东道等观察使(节度使)辖区之间也全部以分水岭为界,和今天的赣皖、赣鄂、赣浙、赣闽和赣粤边界毫无二致。 另一方面,唐代的州界有许多延续下去,成为宋代的州(府)、元代的路和明清的府的边界,长期稳定达数百上千年之久。例如今浙江地区在唐代被分成十个半州,即杭、湖、越、明、睦、婺、衢、温、台、处十州以及苏州的南小半,州与州之间就以河流的分水岭为界。这十个州的地域与分界自唐代到清末一千年间毫无变化,只有名称更改而已。诸州之间由于关山阻隔,形成一个一个小封闭圈,成为封建社会长期保持稳定的地理基础。浙江东北嘉兴一带是长江三角洲的一部分,在唐代属于苏州,北宋从苏州分出置为秀州(南宋改嘉兴府)后,其辖境与边界也延续至清末不变。 政区的边界既以山川划定,则该政区往往就形成一个自然地理区域。还是以浙江为例。除北部太湖平原外,浙江全境为丘陵山地所盘踞。在山地之间分布着包括钱塘江在内的许多单独入海的短小河流。这些河流的谷地是人们从事农业生产的基地,因此每条河流的流域或者这个流域的一部分就构成唐代的一个州。如温州是飞去江流域和瓯江的下游,处州则由瓯江的支流小溪和大溪流域所组成,台州包括整个灵江流域,明州复盖了甬江流域,湖州则与苕溪流域相对应。至于钱塘江流域乃由衢、婺、睦、杭、诸州所分割,每州各包涵其一条支流。因此在这些州的地域范围内,就存在自然地理特征的相似性与均一性,这对于农业经济的发展是有利的。

明代浙江省古地图 在一个统一的中央集权的农业大帝国中,如何保持正常的,以至发达的农业生产是保证帝国长期稳定的重要因素。所以皇帝每年要举行藉田仪式,地方官中要适时劝课农桑,中央要根据各地收成的好坏和上缴的多少来评定地方官员的政绩。 除了这些象征的和行政的措施以外,农业生产的正常与否最主要还要依赖于自然环境,既要靠天,也要靠地。同样的气候,均质的土壤,完整的地形显然有利于进行同一类型的生产活动,简化农业生产管理,便于进行水利建设。所以秦代和隋唐都有意使政区的分划符合山川形势,也就是使这级政区与自然区划相一致。 虽然实行山川形便的原则有经济上的需要和文化方面的益处,但对中央集权制而言,却有一个很大的弊病,那就是完全以山川作为边界的政区,必然成为一个完善的形胜之区、四塞之国,如果这个政区的幅员足够大,而政区长官又有相当权力的话,就可能出现凭险割据的现象。事实上,“形便”一词,表示的就是易守难攻的意思,还在战国时期就已出现这个概念。 《战国策•秦策》载:苏秦说秦地的特点是“山川形便”。高诱注曰:“攻之不可得,守之不可坏。故曰形便也。”秦位于关中之地,东有崤函,西有陇坂,南有秦岭,北有高原,历来称为四塞之国,故苏秦称之为山川形便。相对而言,赵国位于河北平原,不利防守,因而张仪说,“赵中央之国,地形不便。”因此,政区完全以山川形便的原则来划界,是不利于中央集权制的统一局面的。东汉末年各地州牧的割据,以及接踵而来的三国鼎立;唐代后期藩镇割据,以及由其引起的五代十国分裂局面中,就多有凭借地险而长期独霸一方的政权。 古代战争水平不高,崇山峻岭、长河大川都是天然的防守工事。因此如岭南山地,如四川盆地,如山西高原,都是地理条件极佳的割据区域。 五经之一的《易》:“天险不可升也,地险山川丘陵也。王公设险以守其国,险之时用大矣哉。”这一思想在古来的政区家、军事家心中是很根深蒂固的,所以诸葛亮在《隆中对》中劝刘备占据益州,骨子里的思想就是,倘使刘备不能进而逐鹿中原,也可退而为一国之君,事实果然如此。蜀汉虽然既弱且小,但竟能与魏、吴鼎足而三,就是因为益州北有秦岭作屏障,东有巫山之险阻,内有沃野千里的盆地,具备长期固守的条件。 “蜀道之难,难于上青天”的千古绝唱,点明了四川盆地易守难攻的地理特征,所以凡是分裂时期或朝代更迭之际,这里都要出现地区性的割据政权。两汉之际已有公孙述在此称帝,盘踞至十二年之久,成为后来蜀汉的榜样。 东晋十六国时期,这里又建立成汉国;到了残唐五代,又先后有前蜀,后蜀两个政权登上政治舞台。故欧阳修《峡州至喜亭记》说:“蜀于五代为僭国,以险为虞,以富自足,舟车之迹不通乎中国者五十有九年。”宋代以后,割据政权不再出现。但四川有利的地理形势又成为元明之际的明玉珍与明清之际张献忠等农民起义军的根据地。

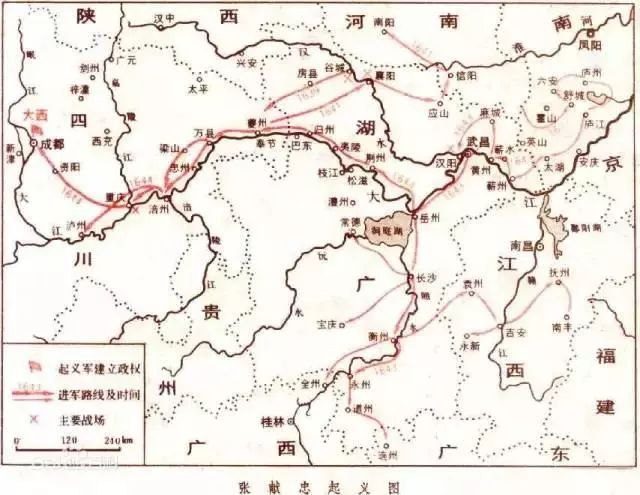

崇祯三年(1630年),张献忠据米脂十八寨起义。崇祯十六年,进攻湖南、江西及两广北境,势力达到南岭之南。1640年率部进兵四川,1644年在成都建立大西政权。 与四川盆地的凹地形相反,山西高原是凸地形,其西面和西南为滔滔大河所萦绕,东面和东南被巍巍太行山所包围,整个高原雄踞于华北大平原之上,也形成一个易守难攻的封闭的地理单元。 因此在十六国时期,许多小王国建立或发祥于此,而后再扩张到其他地区。刘渊的前赵,石勒的后赵都是如此。后来的西燕国疆域更是除了西南一角外,几乎与今山西省完全一致。五代十国时期,在山西建立的北汉国,是十国之中唯一位于北方的,尽管它就在北宋王朝的卧榻之旁,却是北宋统一过程中最后一个被合并的王国,除了有契丹在背后撑腰外,特殊的地理环境也是一个重要原因。 岭南地区在古代亦被称为“负山险阻”。虽然南岭山脉并不十分高峻,但由于远离王朝统治中心,所以也容易造成割据。秦汉之际赵佗就在此建立南越国,延续至百余年之久。五代十国时期,南汉政权也在这里维持了半个多世纪。 由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用犬牙交错的原则与之相抗衡。隋唐时期之所以强调山川形便原则,是因为隋郡,尤其是唐州比秦郡小了许多,即使州郡之界与山川相符合,也不可能造成割据。 但即使那样,犬牙相入原则在隋唐也并没有完全放弃。元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致,以至于使部分行政区划与自然地理区域相背离。

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多