| 唐长安大明宫含元殿复原研究报告 | 您所在的位置:网站首页 › 唐朝宫殿平面图简笔画 › 唐长安大明宫含元殿复原研究报告 |

唐长安大明宫含元殿复原研究报告

|

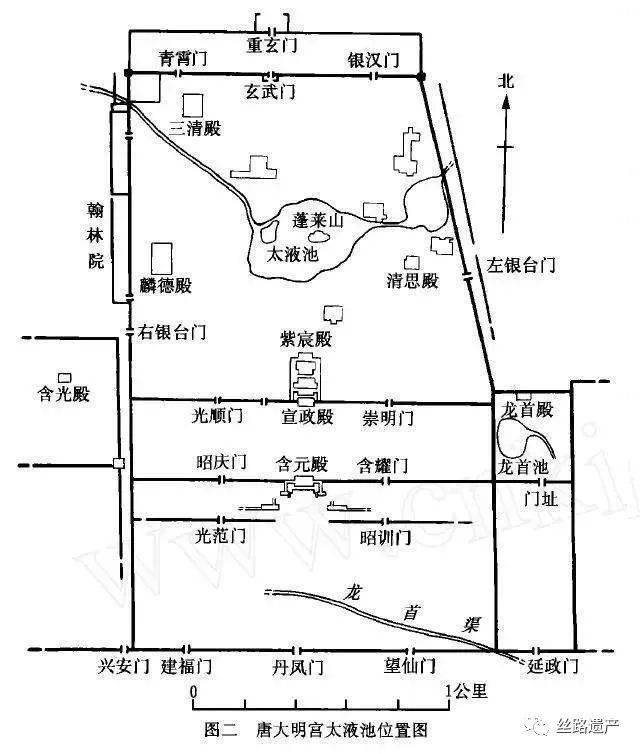

这里,将复原考证的研究结果报告如下。 一、含元殿的兴废 座落在唐长安城北龙首原(实际上是一个黄土岗阜, 亦称“龙首山”) 东南端的含元殿,为大明宫的正殿。大明宫所在地段原为隋宫城北门(玄武门)外禁苑东南一区,西接宫城的东北隅。含元殿址,隋时曾建有作为“三九临射之所”的观德殿(俗称“射殿”),含元殿便是由观德殿拆改而成。关于这个情况,宋人宋敏求及程大昌都有记述。由于所记简略,一直被人们所误解,或认为二人所记不同。其实两则记载是一致的,且相互补充。程大昌所著《雍录》记载:“大明宫(按:即含元殿早期一度名称)地本太极宫之后苑东北面射殿也。地在龙首山上,太宗初于其地营永安宫,龙朔二年高宗就修大明宫,改名蓬莱宫。”文虽简略,但已说明含元殿址本是宫城后禁苑东北部的原射殿位置。宋敏求《长安志》记载含元殿:“此本苑内观德殿,为三九临射之所,改拆为含元殿也。”书中并记:“观德殿在玄武门外”,所指是宫城的玄武门外,也正是禁苑之内。这一记载,意思也是清楚的, 与程氏所记对照,说的完全是一回事,即:含元殿原是禁苑内射殿(“三九临射之所”)——观德殿就地拆改而成。

大明宫创始于唐初,先是太宗李世民以禁苑中“龙首山”岗阜高爽,计划在此为其父、太上皇李渊建造颐养天年的住所。遂于贞观八年(634年)动工兴建宫殿,始称“永安宫”,翌年正月改称“大明宫”,工程未久即停止。高宗龙朔二年(662年),“以大内卑湿,乃于此置宫”,再度兴建大明宫。高宗是以一座兼备朝、寝及御苑的宫城来经营大明宫的。龙首山南端制高点上观德殿的位置,正好建朝廷正殿。龙朔三年正殿落成,改名“蓬莱宫”,高宗遂迁居此处听政。后来唐朝诸帝亦相沿袭,多以此处为朝、寝。这座宫城作为“东内”,基本上取代了长安城里的太极宫——“西内”。咸亨元年(670年) 正殿改称“含元殿”。中宗神龙元年(705年)这座宫城又改回“大明宫”旧称,正殿依然叫“含元殿”。 据记载,“龙朔二年造蓬莱宫含元殿”,高宗于龙朔三年四月“幸蓬莱宫新起含元殿,可知含元殿建造工期最多不过一年。能在如此短促的时间里建成高台重叠、宫阁对峙、殿阁宏伟的含元殿组群,正是因为这里原有观德殿的基础:因就“龙首山”建造的大台基已初具规模,拆除观德殿又提供了现成的基本构件;再兼以“操斧执斤者万人”,这样便是一年工期可能做到的了。按照这一情况,在推测含元殿形制时,就要考虑到因就隋观德殿基础及利用其构件所带来时代风格上的影响。 含元殿一直使用到唐朝末年,自兴建至唐末被毁的200余年当中,历经了德宗贞元四年(788年)的地震和几次大风、大雨的自然损害,不断有所维修,但始终未见有重大拆改或重建的记载。“安史之乱”使宫廷档案损失殆尽,以致后人无由查阅含元殿具体改建、维修的情况。考古材料正是弥补文献史料之不足,第二期发掘,看到含元殿以南大约70米左右处,有一条西南至东北一线的断裂带;还发现殿前龙尾道被废毁,改为由两侧上殿以及底层大台散水有叠压的早、晚期工程构筑的现象,这为我们的复原研究提供了可靠的依据。 含元殿毁于唐末兵火,考古发掘所见的遗迹现象印证了这一点。至于被焚毁的具体年代,虽未见明确记载,却可根据文献作出大致的判断。《新唐书》记载:“自禄山陷长安,宫阙完雄。吐蕃所燔,惟衢衖庐舍。朱沘乱定,百余年治缮,神丽如开元时。至巢败,方镇兵互入掳掠,火大内,惟含元殿独存。”这是僖宗中和三年(883年)含元殿尚存的明确记录。此后便未见提到此殿了。含元殿遭焚毁,有可能就是此后不久的事。光启元年(885年)十一月政变,宦官田令孜保护 僖宗逃离时,火焚宫城,有可能焚烧了大明宫含元殿等前朝部分。朱玫拥立襄王李煴称帝不在含元殿或常朝多用的宣政殿听政, 而在后廷的紫宸殿,似乎反映了这个情况。光启三年以后,修复被毁宫殿,仅有小规模的工程,而且在太极宫内。从文献来看,大明宫仅有部分后廷和御苑可供居寝、游乐使用,而元旦、即位、改元、大赦、朝贺等大典都在太极宫举行了。 二、遗址的确认 含元殿遗址有早晚期叠压现象;所出土的石刻及砖、瓦等建筑构件、饰件,也有时代早晚风格上的不同。这完全证实了含元殿址原建有观德殿的记载。如何辨别早晚期、确认含元殿遗迹,是复原考证的一个关键。1959-1960年第一期发掘,重点揭露了最高处的主体殿堂,对这座大殿所取得的考古材料最为详细(图4)。事隔30多年之后的今日,当年殿址发掘后所覆盖的半米多厚的保护填土,已然完全流失,而且损及殿址。30多年前发掘所见的许多遗迹现象已经无存,所以当年大殿的考古材料就更为宝贵了。这份材料,经过第二期发掘的部分校订后,仍然是大殿复原的主要依据。

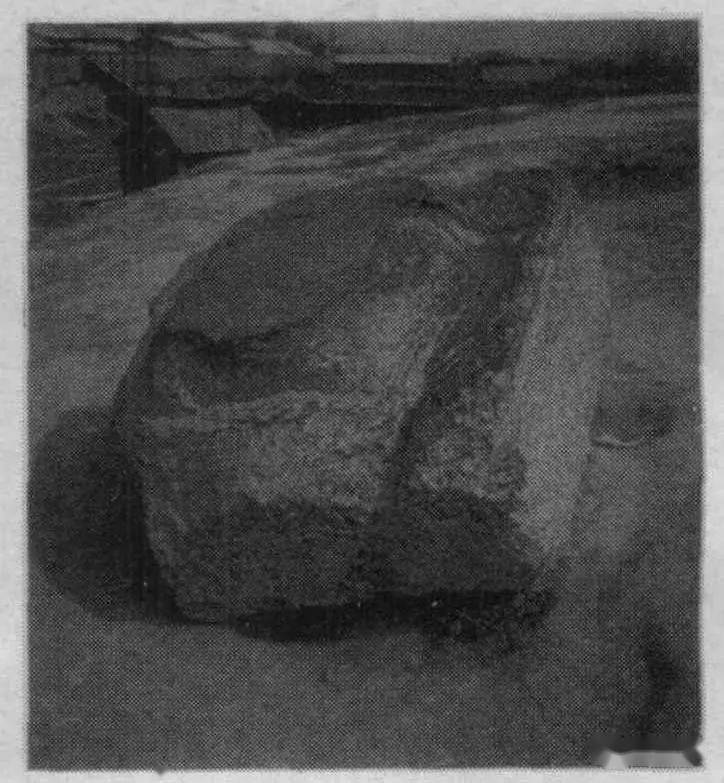

图4 殿南侧大础痕及永定柱遗迹(1960年摄) 含元殿于唐末被焚毁后,上部结构塌落的堆积早被扰乱,所余铺地砖、台壁包砖、柱础、螭首、石栏杆等,凡属未经烧毁尚可利用的,早被拆撤无存。遗址出土唯有残砖断瓦以及破损的螭首(图5)、栏杆望柱、土衬石之类的残段。遗址堆积的扰乱,遗迹的破坏,为辨认建筑形制增加了困难;主要承重柱基的明础与副阶永定柱的栽立遗迹,使得其早晚期并非简单的层位上下关系。总的说,完全包藏在夯土中的柱洞和础痕,都是早期亦即隋观德殿的遗存;开口于上层的柱洞,则是晚期栽柱的痕迹。关于埋藏在夯土台基内的类似粗加工方形暗础的石块(有些是两块拼接、有的叠置),清人王森文呼为“承础石”,近年来在隋仁寿宫(唐九成宫)遗址的发掘中,已见先例,对此已有所认识。这是隋朝高级建筑支柱独立基础——磉的一种做法。原来只知道唐朝有素土磉墩和夯土中分层加杂瓦片的磉墩,从隋仁寿宫遗址才知道隋时宫殿的夯土磉墩中都埋置有形同暗础的方石,而方石与础石之间,常常是加垫有夯土的。则被王森文称之为“承础石”的构件,准确地说应称之为“磉石”。据此可知,含元殿大殿台基内的碟石应该也是隋朝遗构,即隋观德殿的柱基。第二期发掘,校勘殿址北部暴露的一排磉石,基本上都在上层含元殿柱网轴线上(磉石间距略有误差,以东属第一间和西属第一间的误差为最大)。并已探明,含元殿础痕下1.80米处都有磉石;在南排础痕以南,以大殿东西轴线为准与北部磉石的对称位置上,未探得磉石,但从西山墙南端附近现存大础石的位置(已移位)和形式(只雕琢一半覆盆,另一半为粗加工)来看,它原系西山墙南端一半压在墙下的柱础(图6)。这足以证实了这里原有一排前檐柱的推断。这就是说,唐建含元殿时采取隋观德殿的基本柱网,利用了隋观德殿的磉墩,而柱网间架数目略有改变。隋观德殿不计副阶(有早期永定柱遗迹,可知有副阶)为面阔九间,含元殿加大为十一间,加副阶共计十三间;观德殿不计副阶为进深三间(减柱一排) ,含元殿向南拓展一间,进深为四间(减柱一排),加副阶共成六间。唐建含元殿时,新建立的柱位,只是素土磉墩(实际是“满堂红”基础),其中未置磉石。

图5 含元殿大殿出土螭首(1996年摄)

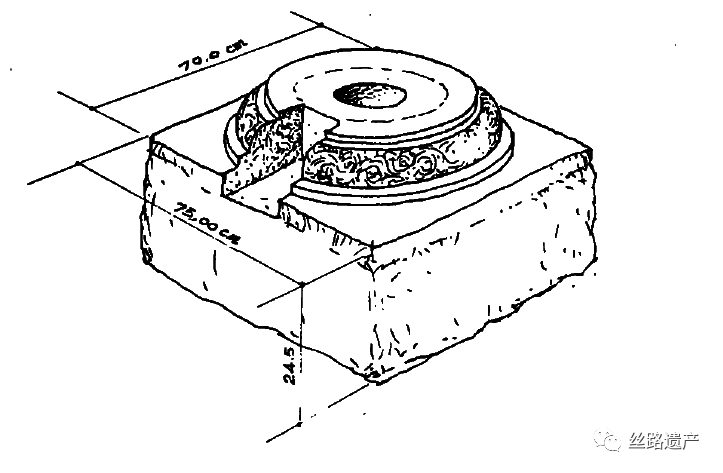

图6 含元殿大殿西壁南端残存础石(位置已移动,1996年摄) 含元殿夯土正阶东西约60米,南北约21.20米,阶上有东、北、西三面墙体遗迹。北墙宽约1.30米,东、西墙宽约1.50米,南段残缺。1960年发掘所见,保存最好的东北部墙体残高最高处为30厘米左右,北墙残高20厘米左右。墙体为版筑,收分不明显,内、外壁均无壁柱,都是洁白的石灰抹面,石灰面层的厚度为6-8毫米;墙根涂抹朱红色踢脚线,高度约为唐尺五六寸,按一唐尺=29.40厘米换算,即15-17厘米左右。踢脚线下边距殿内最高夯土面约10厘米,可知此最高夯土面基本上为原来夯土台基标高,只是损失掉趁平层和地面砖。但是这些遗迹现象现在已然损失殆尽,只有东北墙角还残存部分墙基。 第一期发掘“简报”称:殿内遗存两列础痕,部分残缺,原来为每列10个,共计20个。础痕的东西间距约为5.30米(中到中,以下同),东、西础痕与东、西墙基的间距也是5.30米;南北二列础痕的间距为9.70米,北列础痕至北墙基间距恰好是9.70米之半,即4.85米。保存完好的础痕,平面为1.35-1.40米见方,深度——殿内原夯土基面至础痕坑底——30-40厘米。

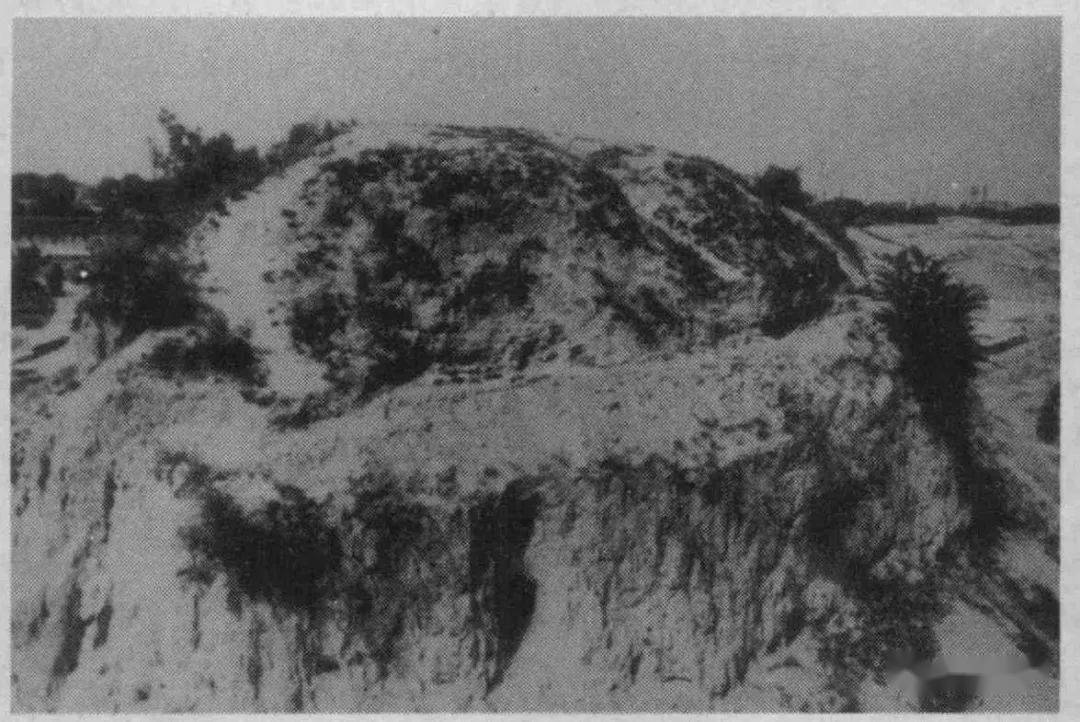

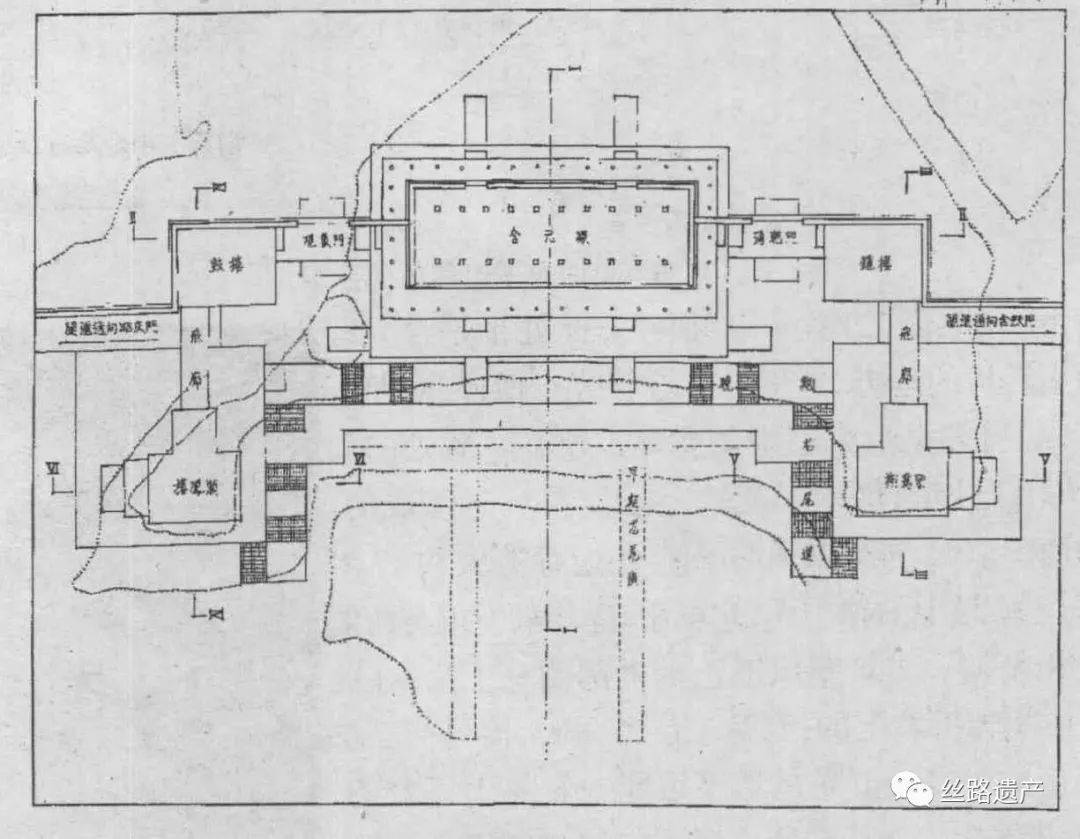

图7 栖凤阁西侧群众取土发现的完整石础 大殿台基上西墙南端遗存一个青石柱础,现已错位。础方1.35-1.40米,厚约48厘米。这块柱础石经火焚后表面有所剥蚀,经再次观察,已辨明为覆盆形制。若干年前,在含元殿栖凤阁遗址西侧,现大明宫遗址保管所家属院附近,群众挖掘出土一块稍小的有线刻花纹的覆盆柱础,其满装饰的意匠及纹样风格与含元殿出土的栏杆望柱相同,可推知大约为栖凤阁的遗物,据此判断,很有可能含元殿的大柱础也是有线刻花纹装饰的(图7)。这块大柱础只有一半为打磨光滑的细加工,另一半为粗加工、保留粗糙的剁斧痕迹。显然粗加工的一半,是被压在版筑墙内的隐蔽部分。此础大小与殿上的础痕一致,础厚也恰与础痕坑底至墙根踢脚线下边(亦即殿内原来的砖地面)的高度相等,足征墙基与础痕为同一建筑遗存。 此外,尚有殿基周围残存的副阶永定柱遗迹——原来应为直径约30厘米(一唐尺)的柱洞(无础,发掘所见的栽立永定柱的掘坑口径为70厘米),以及砖墁散水、殿南西侧踏道和殿北的两个慢道等遗迹。殿北为广场,有配殿及廊庑残迹。第二期发掘校订,大殿东、西两侧飞廊的夯土台基宽约7米,位置正对大殿两排大础痕中间;东、西两廊的宽度为1.20米的北墙上所开东、西两个对称的侧门,位置不在两廊转角,东廊基有踏道残迹证明门在靠近大殿处。《大唐六典》补注记载:“……夹殿东有通乾门,西有观象门。阁下即朝堂……”所谓“夹殿”,意思似乎正是指“靠近殿的两侧”;而这两座门,应该就是“通乾门”和“观象门”了。尤为可喜的是,东、西两廊转角发现朵楼遗迹,证实了笔者关于“五凤楼”形制的推测, 只是这个朵楼要大得多。残存的东朵楼台基夯土遗迹为东西22.50米、南北17.00米;西部早已破坏无存,含元殿整组为中轴对称,西朵楼也应该是这样的。《长安志》卷六记载含元殿全组情况,除主体含元殿外,其余为:“殿东南有翔鸾阁,西南有栖凤阁,与殿飞廊相接;又有钟楼、鼓楼。殿左右有砌道盘上,谓之龙尾道。夹道东有通乾门,西有观象门”。《长安县志》卷三叙述“东内大明宫图”的含元殿一组时,除主体含元殿外依次提到的有:龙尾道、翔鸾阁、栖凤阁、钟楼、鼓楼、通乾门、观象门。由此可知,含元殿的两个朵楼应为钟楼和鼓楼。日本保存中国古制的古建筑还有类似的具体而微的组合体,也是在主体殿堂左右的抄手廊庑的转角处突起钟、鼓楼,当然多数是象征性的,其中并不设钟、鼓。钟、鼓楼至东、西两阁(翔鸾、栖凤)的飞廊,其夯土基座宽约5.50米。两阁经第二期发掘的校订和补充材料,已知情况为:保存南面上层部分夯土台边的栖凤阁(图8),测南北宽度为13.00米,与第一期发掘的翔鸾阁上层台的夯土宽度一致。翔鸾阁北部保存较好,第一期发掘时主体(母阙)阙墩北部居中9.50米宽的部分向北延长8.50米,即母阙平面呈“凸”字形,然后与5.50米宽的飞廊夯土基座相接,但发表“简报”时,母阙简化为距形平面。这次发掘时,遗址已进一步遭到破坏,但仍可依稀辨认。此阙北侧有内折转角,即母阙夯土北壁的东端向南折进1.30米再向东延伸,可知母阙夯土的东西长度约为18.00米。母阙夯土北侧凸出部分的东肩长为5.00米,西肩长为4.80米,略有误差。

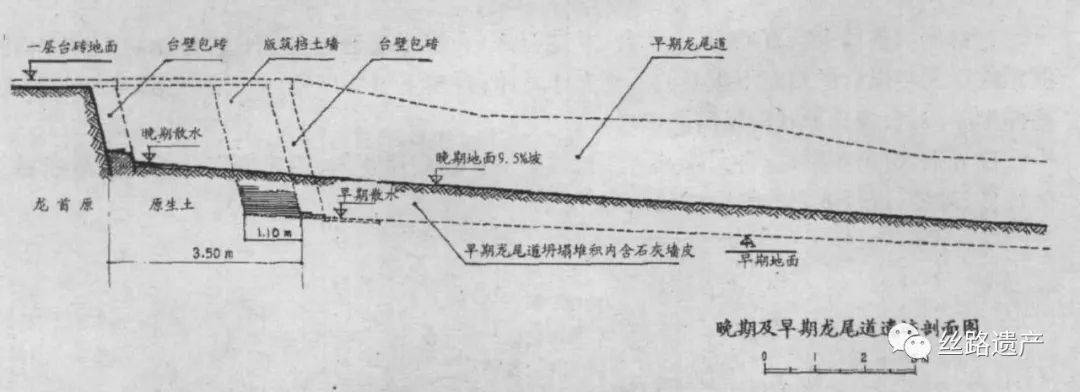

图8 栖凤阁遗构(从西南向东北望, 1996年摄) 关于龙尾道, 第二期发掘的新发现对第一期发掘“简报”有所订正。原报道殿正南有三条70余米长的龙尾道(据第一期发掘主持人马得志先生补充说明,从第三层大台边至南端74米;西龙尾道南端残存两排并砌陡砖如散水边),当时是根据局部探沟和钻探材料推断的。据第二期发掘揭示的南部遗迹,已确认的龙尾道有东、西两阶;两阶间的距离较第一期发掘为近。因未能大面积查找,尚不能得出是否有中阶的结论。关于殿前龙尾道,1996年7月,因发掘主持人离工地外出,社科院考古所领导决定由笔者主持发掘工作。在10天左右的时间内,确认产含元殿初期东、西二龙尾道的存在,搞清了龙尾道的平面是梯形的;同时,确认了改造为两侧布置的龙尾道“S”形盘上的遗迹。现将遗迹现象介绍如下。

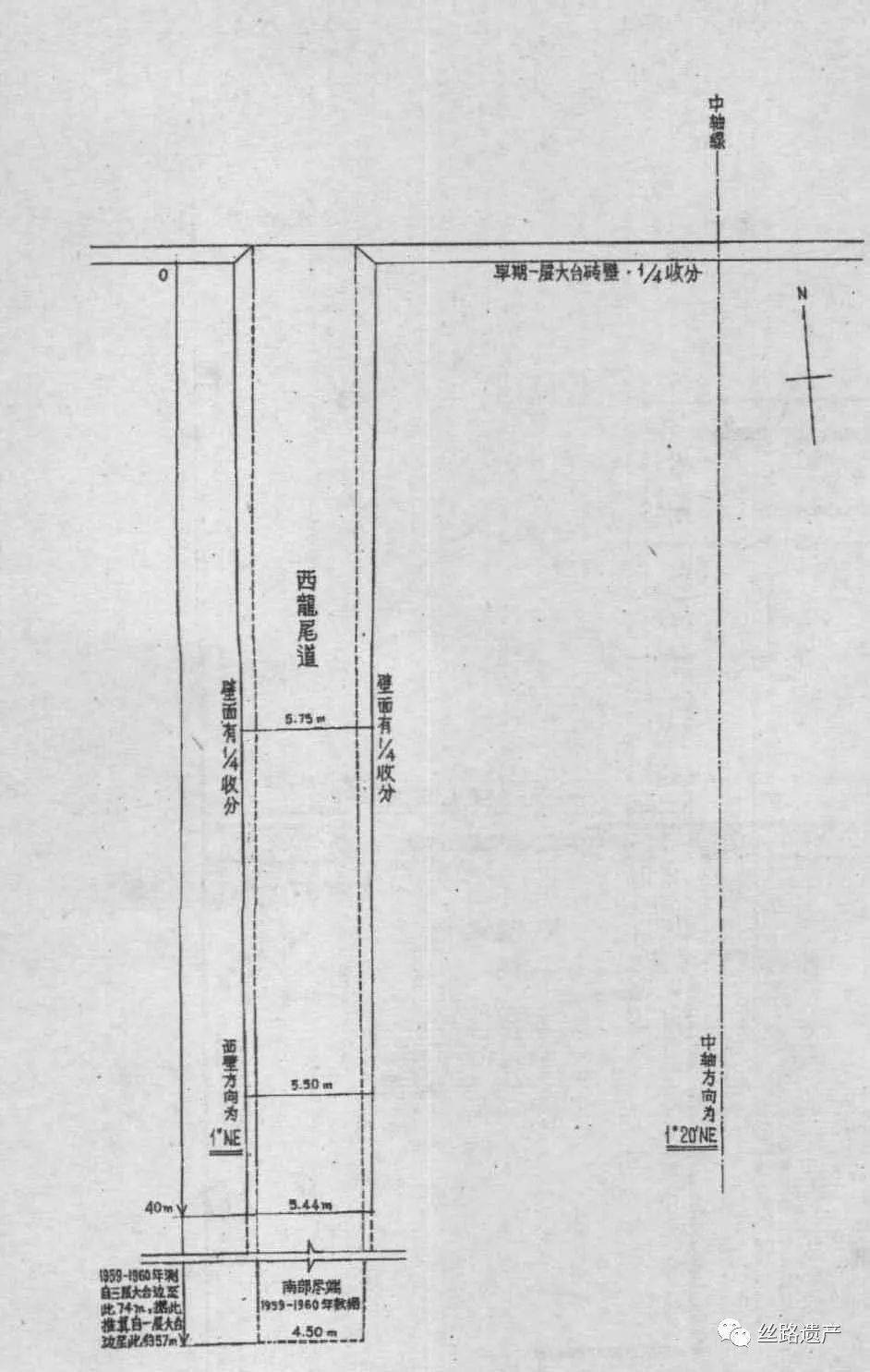

含元殿前部早期的遗迹十分明确,无容置疑。在第一层大台基前沿位置,发现一道1.10米宽的版筑挡土墙,残存长度30米左右。挡土墙与唐朝初期质量不高、夯层不明显的夯土相同,而与隋仁寿宫所见的高质量夯土截然不同。在挡土墙外表的底部,尚遗存少许仍居原位的包壁残砖。遗迹表明殿前向南延伸的东、西两条带状生土,就是和这道挡土墙相连接的。这两条带状生土是切削龙首原南坡原生土形成的,其营造意匠与切削龙首原高冈而做成三层大台基(“划盘冈以为址,太阶积而三重”)是完全相同的,可证它与大台是一体工程。带状生土的两壁抹有石灰面层,这种在生土壁上直接抹灰的简易做法,与同属唐早期的九成宫遗址所见完全相同;正是文献所记:唐朝初期皇家工程是厉行节约、因陋就简的情况。这些足以表明,带状生土就是含元殿初建时上殿的龙尾道底部。这两条龙尾道仅存靠底盘部分的残迹,自大台基边向南,可辨迹象的长度约40米左右。其宽度,靠北部为5.75米;中部为5.50米;南部为5.44米;这恰可与1959-l960年发掘所得的距殿阶70余米的南端起点宽度4.50米相衔接。这就是说,其平面呈梯形(这与后来测得中轴为北偏东1度,西龙尾道西壁为北偏东1度20分的数据正相符合),即为保证生土龙尾道的稳定,其两壁是有收分的;其斜度应与台壁相同,约为l/4。这两条龙尾道的位置与殿后的两个慢道相对应(像本工程的其他部位一样略有误差),也就是与殿前两阶相对应,为东、西两阶的古制(图9)。

图9 含元殿北面东西慢道遗构(全长)及散水残迹(1996摄) 这正南龙尾道直达第一层大台,残迹表明大台砖壁上也有石灰抹面。大台前沿一带垫土内含大量白色和涂红两种石灰墙皮残迹,表明大台壁面在使用过程的维修中,一度为白灰面,一度为红色粉刷。东龙尾道北端保存最好的一片石灰抹面残高约30厘米,在下部与地面相接处画出17厘米高的红色踢脚线。综合以上,可以推测这正南的两条龙尾道是唐朝初期建殿时的遗构。初期台壁一带,上面有后来叠压,现象是:相隔团60-70厘米的上层有后来改建的大台包砖和散水残迹,看来是初期龙尾道和大台前沿坍塌后予以废弃,将建筑渣土就地铺垫从而抬高了地面(图10)。

图10 早、晚期龙尾道叠压关系图 后来台向北退缩3.50米,在切齐的原生土外直接包砌砖面,外加散水(图11)。散水由东向西迹象未断,证明正南不再设龙尾道。同时,在栖凤阁底层大台东侧,发现有8米宽的类似基座的残迹,依残迹有斜上的路土,路土上遗存两枚北宋“治平元宝”铜钱。此处正是含元殿底层大台基向南转折的地方,这里并有坡状夯土遗迹,对照五代人的踏查记录,可知是后来上殿的龙尾道所在。此处的斜路,则是北宋人沿当年的龙尾道废基上殿址游玩时踏成的。在二层大台的西阶以西,战壕破坏断面上还遗存有大约17米长、高差1米向西阶坡上的路土面,它虽稍有间隔、但可与西阁下斜上的路土相衔接。当年龙尾道正是由两侧北上后,在此二层台处各向中间转折坡上的;到达二层台面时,恰可与三层台面的两阶相接应。实际上龙尾道不可能一直北上三台的,因为距离太短、高差太大。按遗迹所表现的这样平面呈“S”形盘上的龙尾道,其透视效果才正是“象龙行之曲直,夹双壶(按:宫中道谓之‘壶’)之鸿洞”(《含原殿赋》)。

图11 含元殿大台基南面西侧包砖及散水遗迹(1996年摄) 三、复原考证 复原考证以遗址为主要根据,参考文献,除唐人著述外,五代时后唐王仁裕等目睹含元殿遗构的记录,也是重要材料。对于宋代及以后的著述应格外慎重,需要对照唐及五代人的描述并印证遗址予以考订后,方可借以说明问题。

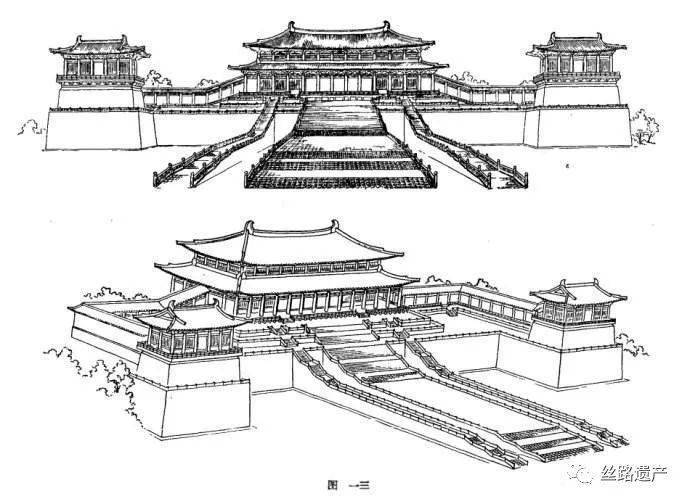

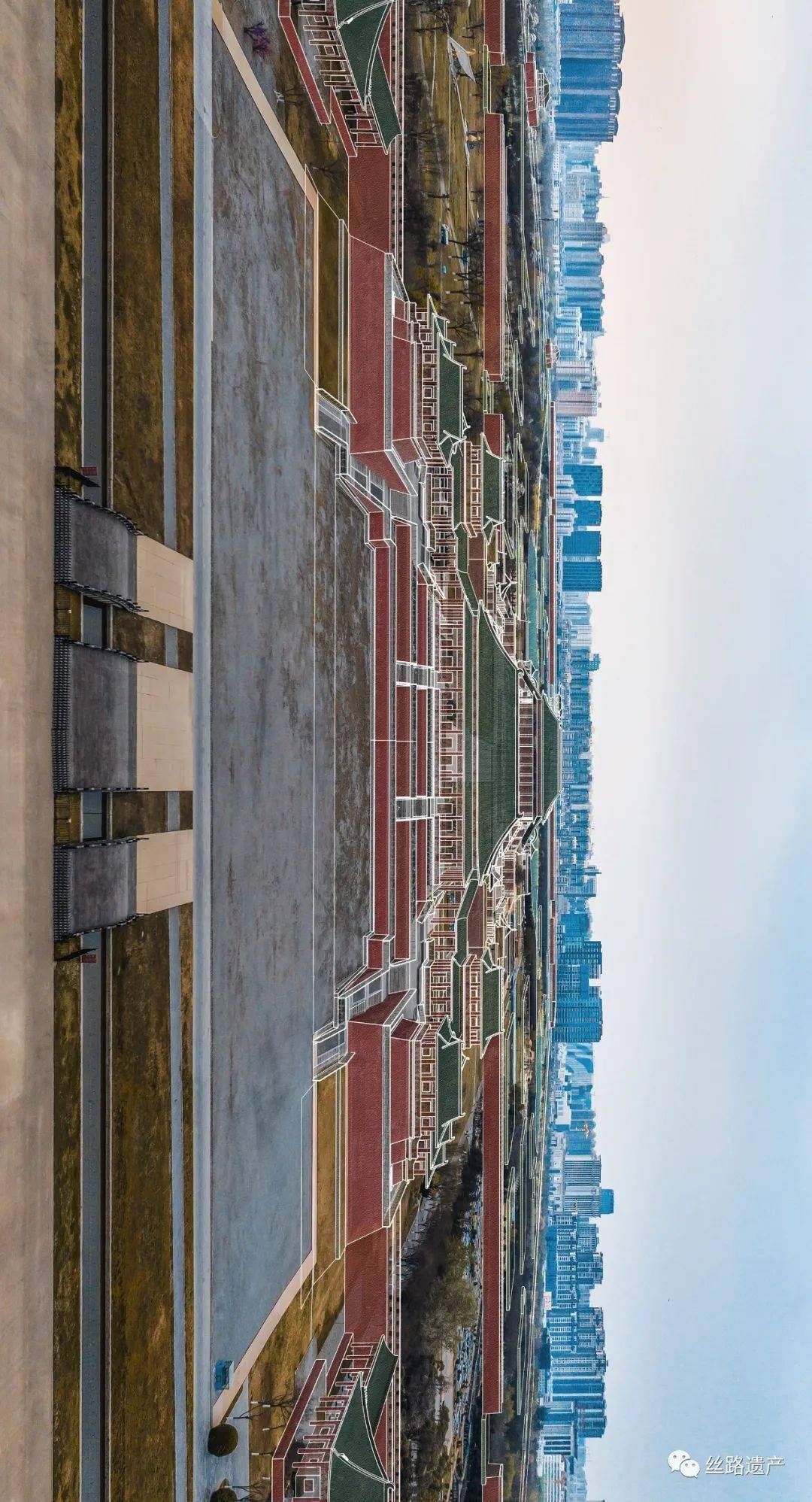

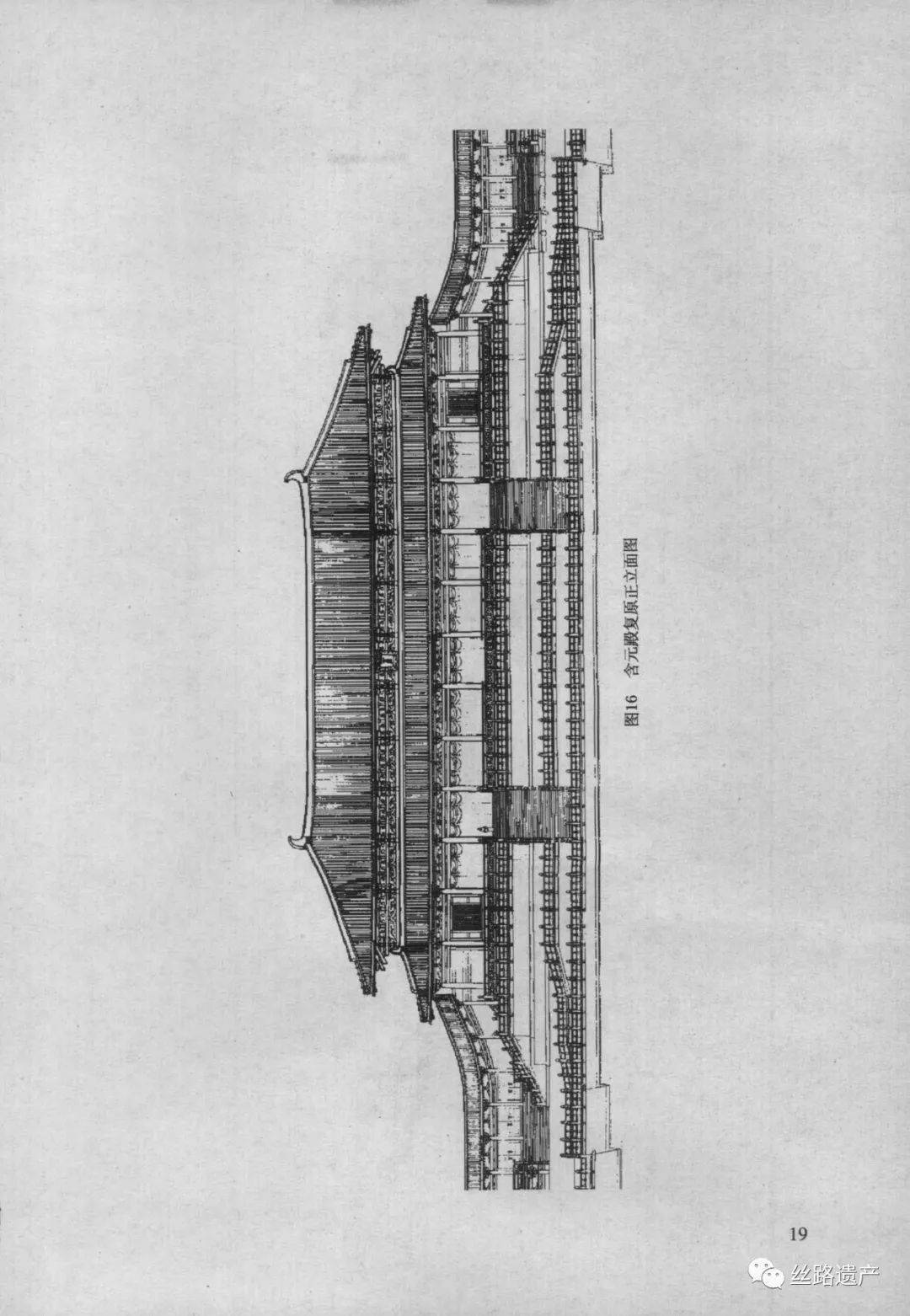

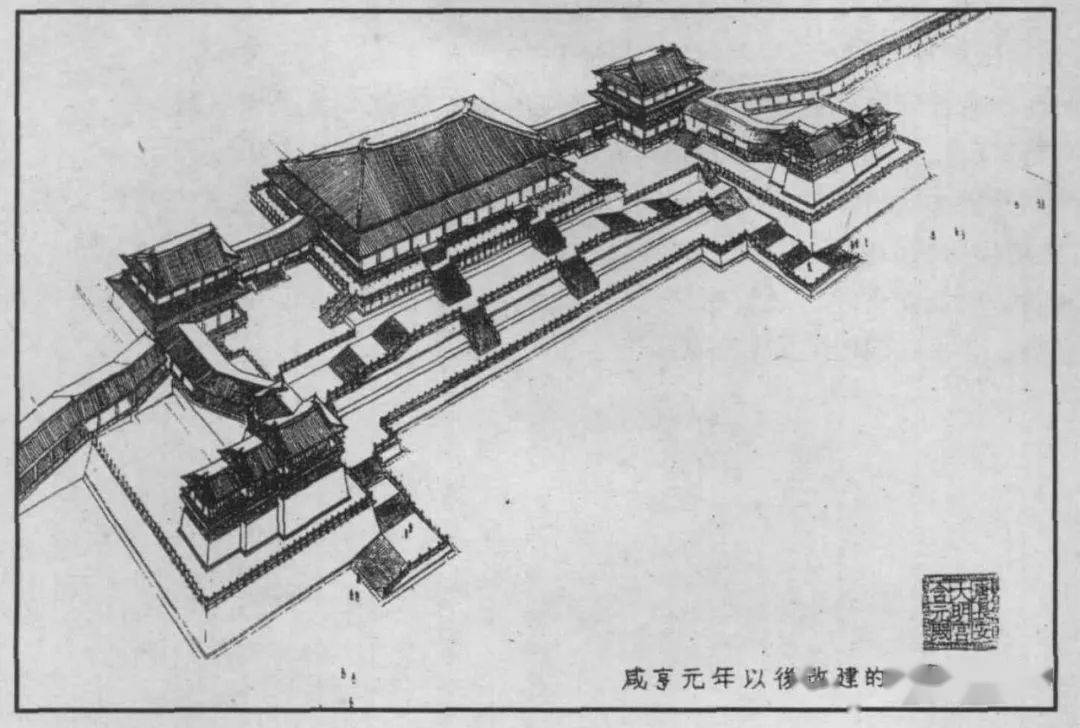

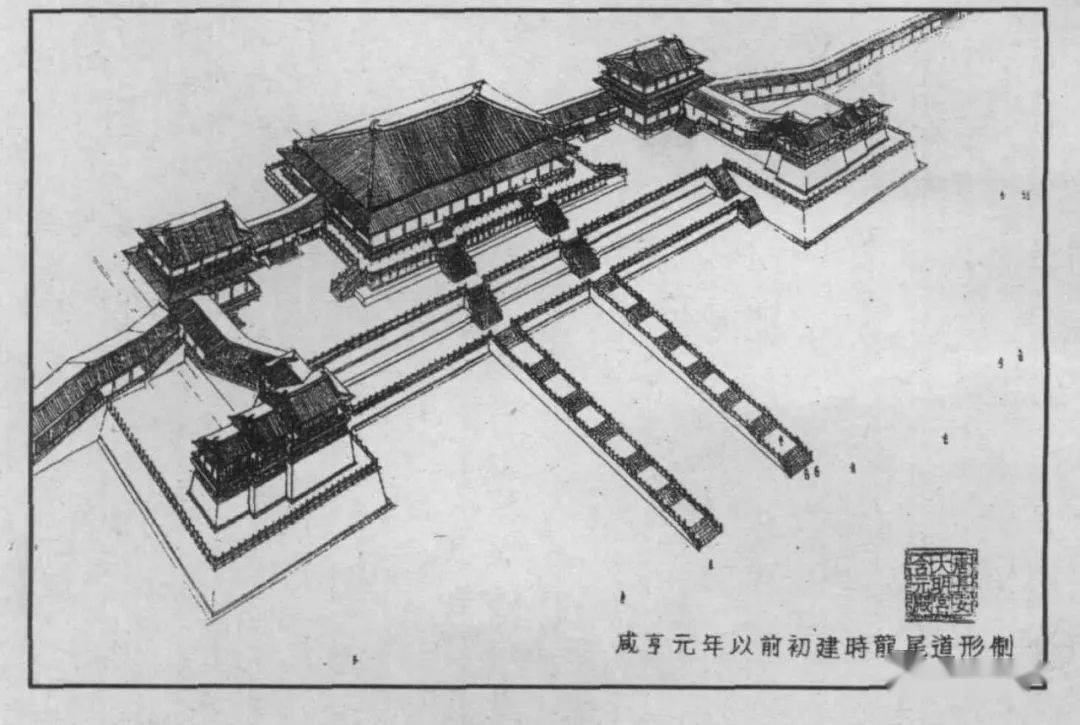

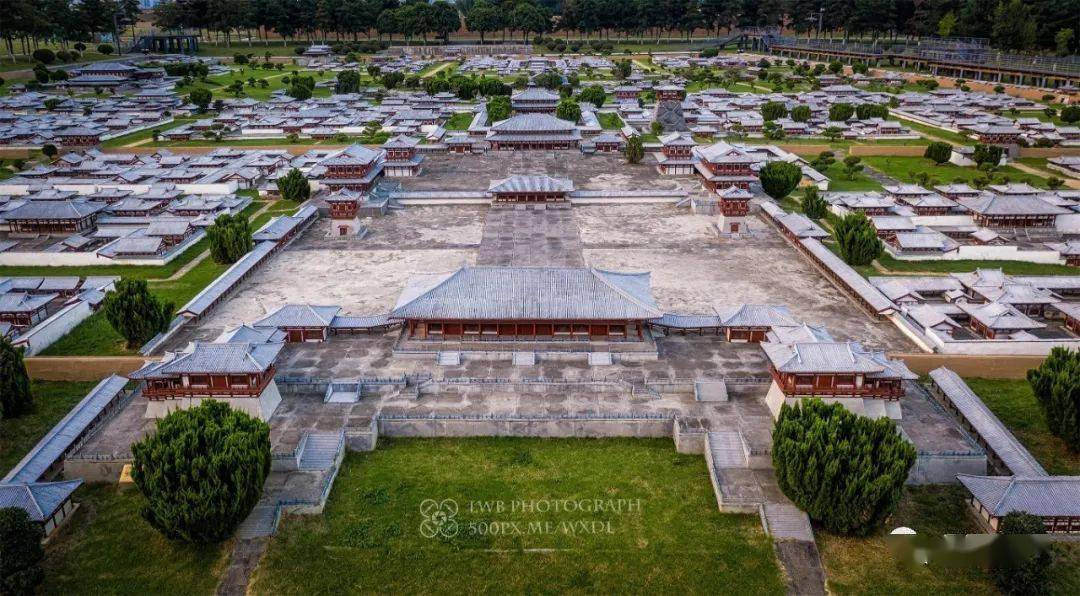

大明宫遗址复原图(勾线复原:谢禹涵) 关于含元殿形制,在唐玄宗开元年间史籍《唐六典》、《两京新记》,以及李华的文学作品《含元殿赋》中都有描述。日本近卫公府藏版考订《大唐六典》卷七据《资治通鉴》有所补注,增添了有参考价值的史料。这里予以摘引:“丹凤门内正殿,曰‘含元殿’。(原注:殿即龙首山之东趾也,阶上高于平地四十余尺,南去丹凤门四百余步,东西广五百步。殿前玉阶三级,每级引出一螭头;其下为龙尾道,委蛇屈曲凡七转。今元正、冬至于此听朝也。)夹殿两阁:左曰‘翔鸾阁’;右曰‘栖凤阁’。(原注:与殿飞廊相接。夹殿东有通乾门,西有观象门。阁下即朝堂、肺石、登闻鼓,如‘承天’之制。)”这段文献、还有其他相关记载与遗址相印证,都相符合。正殿、朵楼、两阁的基本构图,与内承天门的五凤楼形制完全一致。足见记录翔实,可用以作为复原依据。含元殿形制既然如同承天门,而承天门楼观两侧的朵楼为钟、鼓楼,则可以肯定含元殿的东、西朵楼也是钟、鼓楼。 对含元殿整体进行复原,其中大台、龙尾道部分,按照遗址的上、下层,首先对上层亦即推测在咸亨元年以后的两阁下盘上的形制先作复原;再按下层亦即推测在咸亨元年以前的向正南伸出的形制,作出原状的推测。 兹分别大台、龙尾道、含元殿、通乾门、观象门、飞廊、翔鸾阁、栖凤阁以及前述文献所提供的钟楼、鼓楼,进行概要的复原论证说明(图12)

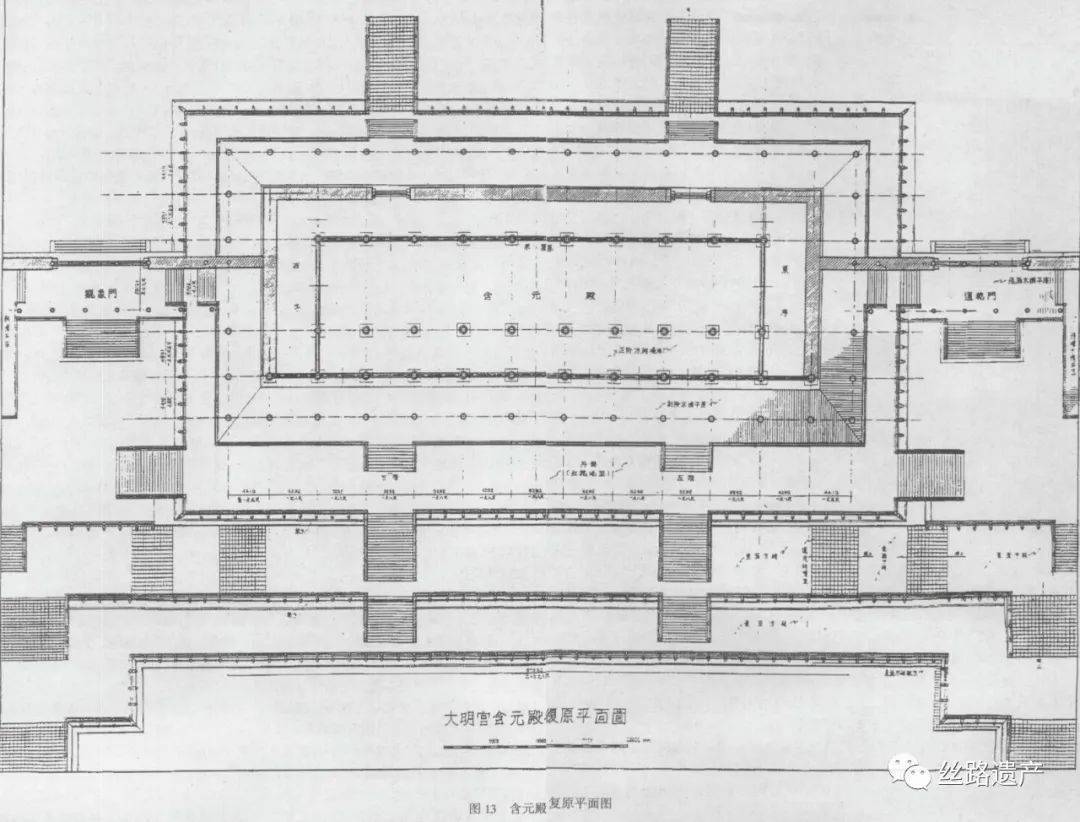

图12 含元殿复原总平面图 (一)大台 含元殿座落在龙首山东部的南端,也就是“六典”原注所谓“即龙首山之东趾”。其大台基是因就南坡铲削并夯筑增补而成,大台高度,按同注记载:“阶高于平地四十余尺”。第一期发掘实测殿上夯土地面(仅损失地面砖),比南部平地高出15米多;第二期发掘殿上地面已有损失,测得数据为14.94米,如果所谓“阶”不是指大殿台基,而是指顶层大台基(三台)而言,则比南部平地高出13米多,正是“四十余尺”,是相符合的。近卫本《大唐六典》所记含元殿, 补注:“殿前玉阶三级”;即李华《含元殿赋》所谓“太阶积而三重”;《雍录》引王仁裕的描述说:“王仁裕自蜀入洛过长安,记其所见,曰:‘含元殿前玉阶三级,第一级可高二丈许,每间(按:指栏杆之间,即相对每一望柱头)引出一石螭头,东西鳞次,一一皆存,犹不倾垫。第二、第三级各高五尺,莲花石顶亦存’。”所谓“玉阶”,是文学修饰之词,即石台基,实际上是除顶层台基为石壁外,下面两层大台都是包砖台基。“太阶”即大台基,共计三层,显然不包括大殿本身的夯土正阶和木构副阶。大台三重正是朝廷前殿制度,晚至明、清北京紫禁城太和殿依然如此。至于这三层大台基的高度,王仁裕所记与遗址实测有较大差别。王氏将上层台(三层台)称为“第一级”,说“可高二丈”,即6米许(应是自台下散水算起),实测为9米,相差3米左右。所谓“第二、第三级各高五尺”,即各高1.47米,与实测第一层台高的1.50米仅3 厘米之差(据第一期发掘纵向探沟剖面),是测量时取整数,实际是完全相符。 第二期发掘时仍残存顶层(三层)大台基包砖和素面方砖散水遗迹,经核实,可以确认其平面的完整尺寸为:东西76.70米、南北42.60米,以1唐尺=0.294米计算,则东西为二十六丈一尺,南北十四丈五尺(图13)。这一层台承托大殿,如《雍录》所说:“与殿埠相接……制度不与下两层同,盖下两层培土砌砖而上,一层(勋按:即顶层)则列石为级也。此之小级两旁各有石扶栏,扶栏上压顶横石即刻螭者也(勋按:螭首位置表述错误,不是‘扶栏上压顶横石’,而是勾栏下压栏石横出螭首)。其谓东西鳞次者,足以见小级皆有螭首也”。据此可以认为这层台基是重点处理的,台壁采用条石包镶,直壁、加隔身版柱,相对石栏望柱出石搞首。此台两旁各有稍低下的“小级”,其边缘也设勾栏、璃首。这层台的地面——“墀”,系用丹淹泥涂抹,是所谓的“彤墀”或“丹墀”。《含元殿赋》描写有“丹墀夜明”,还有“陛莹冰级”,看来踏道即所谓“陛”,也是石砌的。 自下数第一、第二层台,遗迹表明诚如《雍录》所记,是“培土砌砖”做成的。台壁为磨砖对缝做法,收分为高四收一。一层台甚为低矮,自散水高起仅有1.50米。解剖得知,这是废弃原来正南面的龙尾道,就地垫土而抬高了地面及散水形成的。根据1956-1960)年大台纵剖探沟的揭示,第二层台的高度,从一层台面算起,为3米;若从一层台上的小级算起,则为2.50米左右。第三层台的高度,若从二层台面算起,为4.50米,若从二层台上的第二层小级算起,也是2.50米左右。王仁裕所记为“第二、第三级(按:即下属第一、第二层台)各高……”即两者等高,这里遗迹所反映的是自上数第一、第二层大台的高度相等,也就是下数第二、第三层台等高。砖台边一如三层的处理,也是加青石栏杆拦护;相对每一个望柱下都同样装有螭首。二层台壁一线被近代战壕所破坏,二层台在相对三层台的位置上是否有左、右二阶,可从龙尾道登上一层台处台面加大得到答案:左、右盘上的龙尾道在达到一层台时,台面加大,以便向台中间的通行,其目的显然是与左、右阶相衔接。如果一层台上没有左、右阶,则一层台壁可以通直,两端无需加宽,龙尾道在这里继续上三台就可以了。现在的情况是,龙尾道在一层台处可以沿龙尾道直上三层台,也可在一层上拐向中间,由二层台的左、右阶上二台及三台。 正如文献所记,含元殿依山所做的整个台基,总的说是分三层大台,但为节省土方工程,其中保留了一些小台。除三层大台左右的小台与三层大台一样也装有栏杆、螭首外,其余小台只是以砖包土,并不加栏杆、螭首之类。 (二) 龙尾道 第一期发掘“简报”所记正南龙尾道三条,第二期发掘已查明了二条,这是早期情况。在文献中至今未见关于殿阶正南方的早期龙尾道的明确记载(但日本近卫公府藏版考订《大唐六典》“含元殿”下原注有:“殿前玉阶三级,每级引出一螭首。其下为龙尾道,委蛇屈曲凡七转”的字样,这里说三层大台基“其下为龙尾道”,而不说“其两侧为龙尾道”似乎值得注意),更不知何时改为两侧盘上。不过可以根据文献结合遗址试作推测:

隋朝的观德殿是供皇帝居高临下检阅骑射的殿堂,所以殿前的大广场上不应有伸长的龙尾道的设置。又,唐初太宗利用隋观德殿改造为“永安宫”,是想作为其父李渊的寝宫,不是朝廷正殿,也无须漫长龙尾道的排场,而且在开工的第二年改称“大明宫”后不久就停工了。这一未完成的工程在搁置了28年之后,高宗才又以此地作为新朝宫而重新建设。这次是以朝廷前殿的规模进行大拆大改的。一年后建成正殿,改“大明宫”为“蓬莱宫”(这同时也是正殿的名称)。殿正南龙尾道,应即这次建造的。8年之后,即咸亨元年(670年),将正殿改名为“含元殿”。推测这一次不是无缘故地更改殿名,而应是较大的修缮工程之后,为面目一新的正殿更名的。

就原生土做成的东、西两条龙尾道十分简陋,每逢大雨,这种未曾夯筑的湿陷性黄土天然结构很容易坍塌,遗迹表明正是有多次维修。估计使用时间不会太长,很可能是常坏常修,将就了8年之后,在一次龙尾道和一层大台壁的大塌方事故之后,终于决定修改龙尾道的。也就是说,废除正南龙尾道而改为在两阁下盘上的时间,约是咸亨元年。以遗迹、遗物为对象的考古学正是弥补以文献为对象的历史学之不足,才应运而生的。在含元殿复原研究中,正是遗迹代替文献说明了问题。又过了35年,废除“蓬莱宫”名称,恢复“大明宫”称号,正殿依然叫“含元殿”不变。初建时龙尾道在殿正南方,1995-1996年发掘已确认的东、西两阶与大殿的左右阶相对应。其长度,自第一层大台边界向南残长约40米。按1956-1960年发掘数据,自三层大台边向南至龙尾道南端边界为74米,若从第一层大台算起,则为57米。可知自第一期发掘至第二期发掘的30余年间,龙尾道的南部遗迹已损失17米。南端宽度为4.50米,复原平、坡斜上的道面等宽,即都是4.50米。由于道两壁有收分,则其底盘平面向北逐渐展宽呈梯形(图14)。

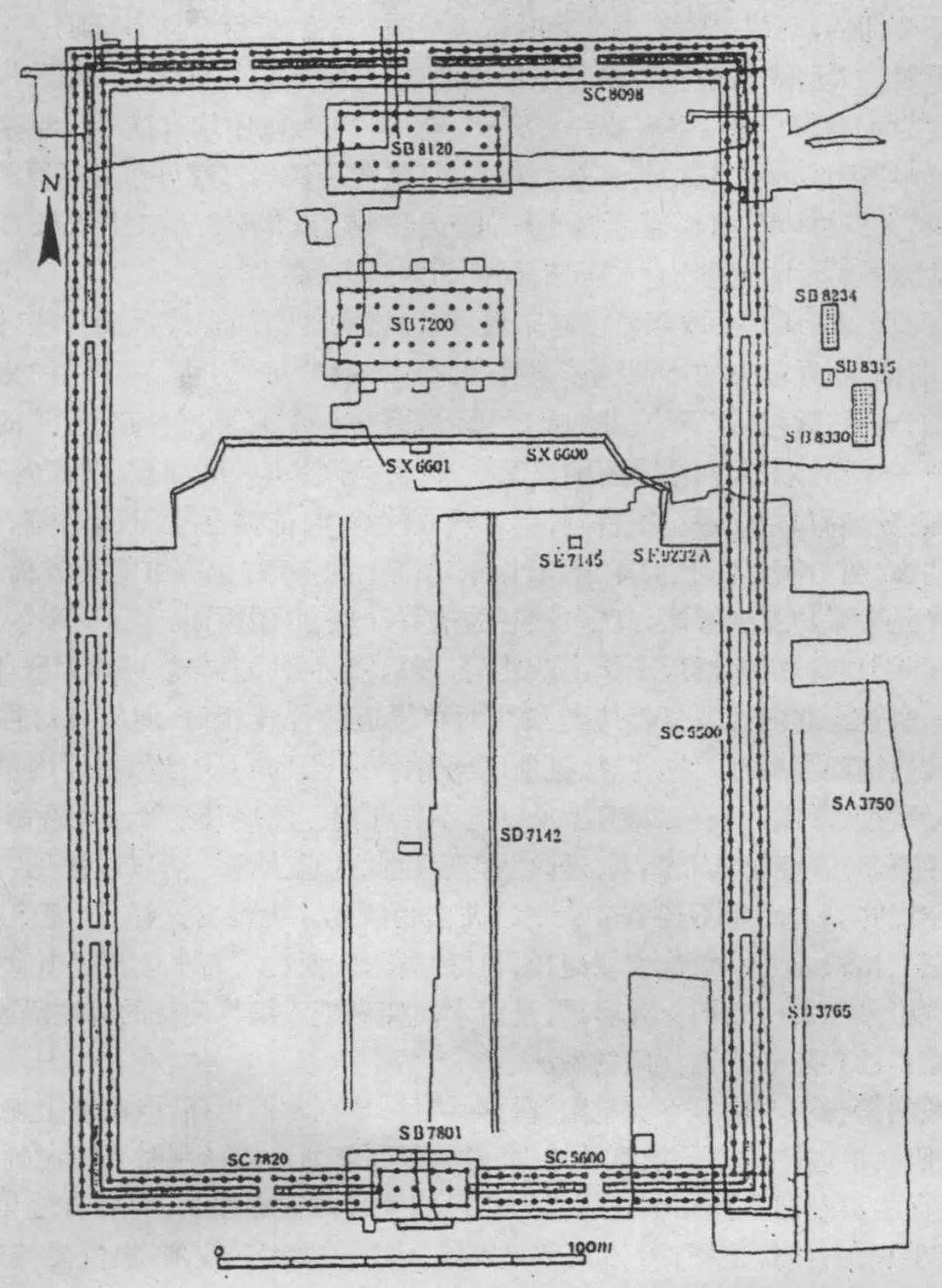

图14 含元殿早期龙尾道复原平面图 改造后的龙尾道遗迹与已知文献的记载相符合,唐玄宗时人韦述的《两京新记》关于含元殿龙尾道的描述就是这样的。这证明了修改龙尾道是在玄宗时《两京新记》成书之前。《两京新记》早已散佚不全,《雍录》转引《新记》说:“含元殿左右有砌道盘上,谓之‘龙尾道’”,已明确是在“左、右”,而且是“盘上”。晚唐康骈《剧谈录》说:“含元殿,国初建造,凿龙首岗以为基址,……左右立栖凤、翔鸾二阙(按:二阙名称颠倒);龙尾道出于阙前。”这进一步说明了是从两阁前开始盘上的。五代王仁裕记龙尾道是:“阶两面龙尾道各六、七十步方达第一级;皆花砖,微有亏损。”五代末北宋初人贾黄中《谈录》说:“含元殿前龙尾道,自平地凡诘曲七转,由丹凤门北望,如龙尾下垂于地,两垠栏悉以青石为之,至今石柱犹有存者”。龙尾道据遗迹复原8米宽,凡斜坡铺莲花砖,休息版铺素面方砖。按文献到达顶层大台共七折,复原坡道自阁下开始上到二层台作六折,连同上三层台的石踏道共计七折。从第一坡一直上到三台顶,可以符合“六、七十步”的距离。 被认为是效法唐长安宫殿的日本平城京“第一次大极殿”(即早期大极殿),其遗址揭示回廊环绕的南北长的广庭北部约三分之一是高起的大台基——被称作“龙尾坛”(按日语“坛”为“基坛”,也就是“台基”的意思)。特别值得注意的是,“龙尾坛”的东、西两侧恰恰有着类似大明宫含元殿龙尾道的坡道(图15)。从“第一次大极殿”的平面形制不难看出,它是先学习长安太极宫廊庑环绕的基本格局,连殿名也是照样引用的(中国古文“大”、“太”同字,都读作“dài”);进而又学大明宫新的宫廷前殿——含元殿,设高台、以两侧龙尾道上殿的形制。它反过来,恰可证明我们关于含元殿两侧龙尾道遗迹的辨认是正确无误的。

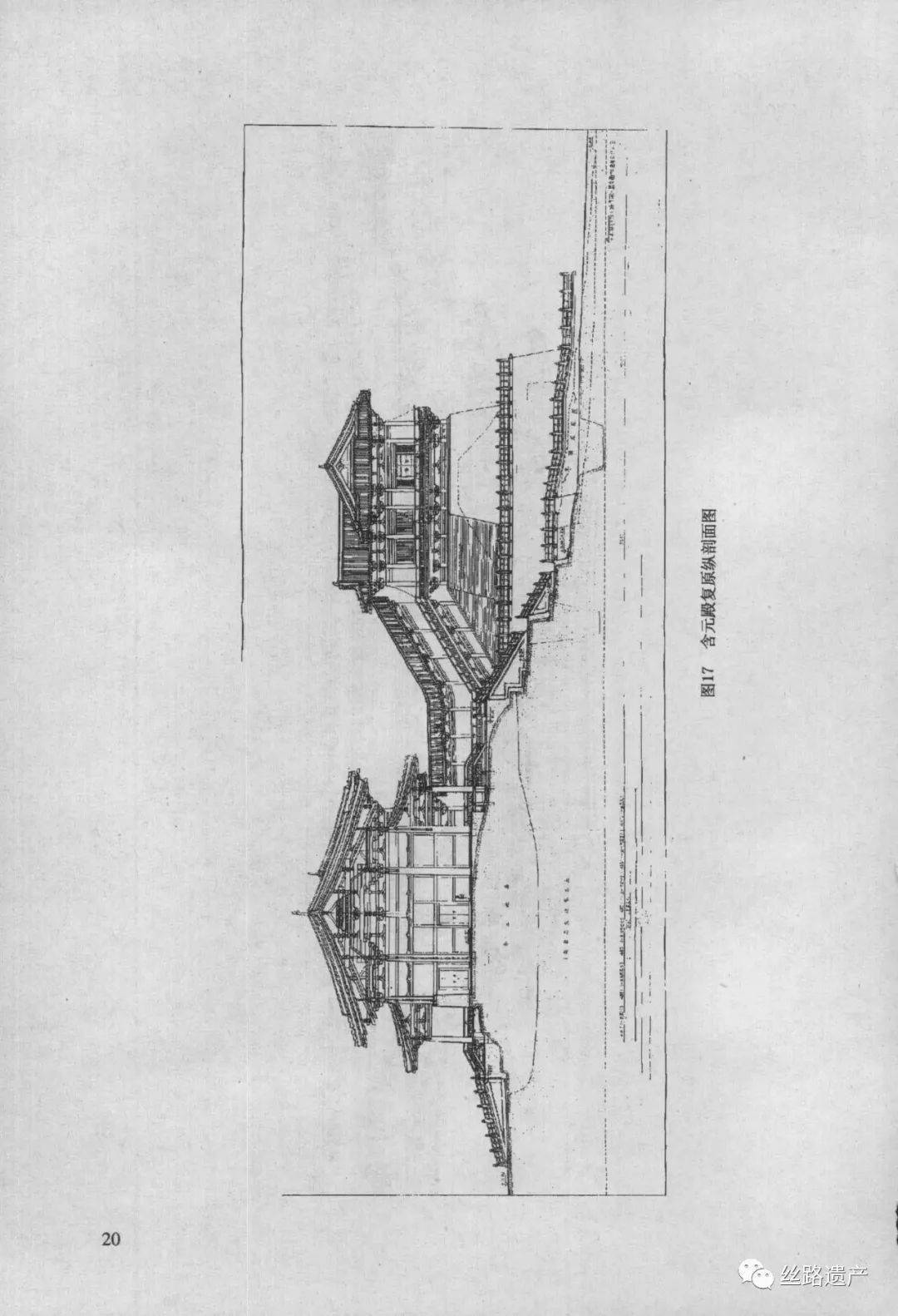

图15 日本平城京“第一次大极殿”遗址平面图——庭院后部1/3为“龙尾坛”(东西两侧有龙尾道) (三)含元殿 大殿正阶约为60米×21.20米,据永定柱洞的位置判断,木构副阶的宽度,东、西、北三面约为5米,即十七唐尺,南面宽度将近6.20米,相当于二十一尺。大殿东、北、西三面版筑承重墙,略有收分,无壁柱。北墙根厚1.30米,推定为四尺五寸(1.32米);东、西墙根厚1.50米,即五尺(1.47米),墙体上部宽度略减,内外壁通体加抹泥墙皮并以石灰抹面,墙根画出红色踢脚线。第一期发掘时殿内尚保存二列内槽础痕,与墙体共呈“双槽”的格局。 按础痕、磉石的位置,测得大殿开间面阔约为5.30米,可知为唐一丈八尺(5.29米),十一间为十九丈八尺,合58.21米。进深四间,双槽间减柱一列,形成前内槽至前外槽柱及后内槽柱至后檐墙各为4.85米,即一丈六尺五寸。前后内檐柱间进深9.70米,即三丈三尺;四间进深为19.40米。此殿与通常双槽不同之处是,后外槽柱及山面柱代之以版筑墙。 《旧唐书·李训传》记载:文宗“由含元殿东阶升殿,宰相、侍臣分立于副阶……”遗迹印证并表明了副阶形制。周匝副阶柱直穿副阶地板落地,应有粗加工的石础。由副阶柱的磉石位置,得知副阶宽度为4.41米(中-中),即一丈五尺。在宋、明绘画中均有描写殿堂副阶形象的,现在日本和朝鲜半岛还都保存有副阶实例。这些对照《营造法式》,都可作为复原的参考。 连同副阶,大殿总体复原为通面阔十三间,通长67.03米(二十二丈八尺),通进深六间,28.22米(九丈六尺)。木构副阶为木阶梯,同样为两阶古制。

此殿的平面布置,从其采取两阶古制来看,殿内诺大的空间也应承袭传统,依东、北、西三面墙布置房间,即商、周以来的所谓“室”、“夹”、“旁”,(或称“房”、“厢”、“序”)的格局,但可能有所变革。由《旧唐书·后妃传(下)》:“陈礼于含元殿庭……上衮冕出自东序门”的记载,得知此殿有东、西序——殿的东、西两端隔出的房间。推测两序各占一间面阔,两序各有门与中部面阔九间(至尊之数)的“堂”相通。按古制,堂是开放性空间,前檐空敞,不设槅扇,而在檐柱间悬挂帷幕以为装饰(图16)。不过,时至唐朝,由于功能上的考虑,也有可能安装槅扇。序的南面应有窗,从《含元殿赋》“复槛罾缀,高窗景爇”的描写,似乎得到印证。《云麓漫钞》卷三引《文宗实录》有:“太和中甘露之祸,群臣奉上出殿北门,裂罘罳而去”的描述, 可知大殿北墙有门,御座后有屏风——罘罳。北门位置显然应与殿北两个慢道的位置相对,即应有对称的东、西两个门。大殿北墙遗迹残存局部门迹,门槛迹象已无存了。至于屏风,推测在后内槽柱一线,九间全部设屏,屏风背后形成一条东西廊道,从堂上不见北门。两序是皇帝及近侍们升殿登堂前后小憩的封闭性空间,临朝时从北部来,进殿北门后由此廊道入序。所以说惟见“上衮冕出自东序门(由序登堂的门)”,而看不到皇帝从北门进来的情况。也惟有这样,在突然事变的紧急情况下,“群臣奉上出殿北门”时,伧惶取捷径,只好“裂罘罳而去”,而不按常规由堂退入序再出北门了。由此也可推知御座后的一列屏风,是由木框架糊纸或织物装修的轻质隔断,日本目前还保留有这种唐式的轻隔断或推拉门的做法。

推测此殿的梁、柱、斗拱等不少是隋观德殿构件,现在木构无存,但遗址出土若干隋朝的石螭首及瓦当残件,可以作为这一推测的依据。这样,在复原大殿形制时要考虑到这个因素。 柱: 从遗存的石础覆盆推知木柱底径为二尺四寸,即约70厘米,为础方之半(麟德殿亦如是),与《营造法式》的记载相同,可知宋朝是继承了这一做法。按隋、唐重要建筑都是采用梭柱,其最大径在下部三分之一处。今底径70厘米,最大径约75厘米,柱顶径小于底径,约65厘米。副阶柱底径设定为53厘米。柱有生起,平柱高与开间同,即为5.29米。参照宋《法式》,由中间向两侧按等比级数高起,最高角柱应为5.70米。檐柱并应有侧脚,可依《法式》复原。

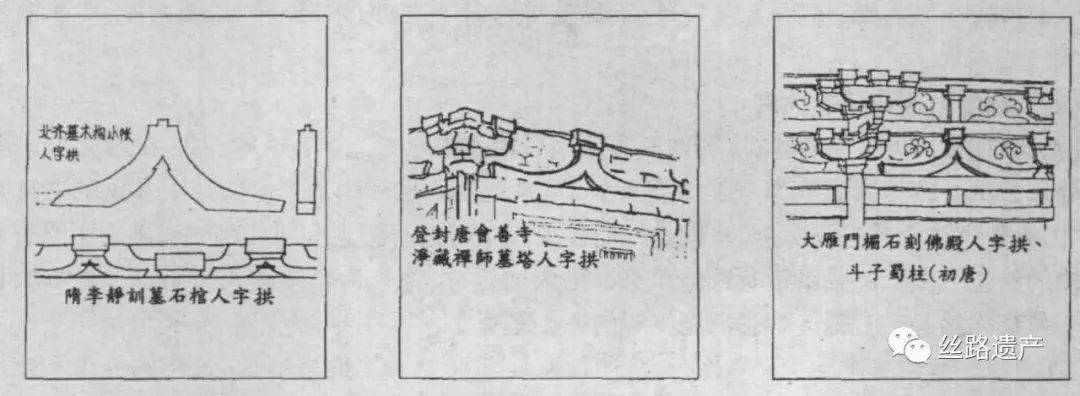

铺作: 此殿大于麟德殿,其铺作参考麟德殿复原的六铺作,可改用七铺作(图17)。麟德殿铺作复原是参照唐长安青龙寺“遗址4”早期殿堂的复原,以此作为“惠果、空海纪念堂”使用而重建时,经过验算,实际建设证明是没有问题的。按隋式,有可能作双抄双下昂,做法参照日本法隆寺及唐招提寺金堂,下昂不从斗口出,而托在斗口平出的略如华拱的枋木上;使昂头令拱座落在平挑的枋木与昂的轴线交点上。复原昂的形制与日本法隆寺金堂及五重塔略同,这基本保持东汉以来功能性很强的“ 櫼”的构造方式。此时昂嘴约略有所加工,垂直剁齐,即“劈竹昂”的始发形态。补间于重楣上置隋和唐初流行的长脚人字拱,上承柱头枋,再承斗子蜀柱,形制参照西安大雁塔初唐刻制的门楣石上的佛殿图及河南登封会善寺净藏禅师墓塔的式样(图18)。已知当时即有标准材,晚唐佛光寺大殿用材略等于宋制一等材,此殿既早于又大于佛光寺大殿,用材也应加大。复原设定与麟德殿用材相同,为33厘米×22厘米(1分=2.20厘米),栔高13.2厘米,足材为46.20厘米×22厘米。则华拱长1.58米,每跳自心出79.20厘米,七铺座出四跳,为3.16米。再加檐椽、飞子,则出檐可达4.5-5米。转角铺作,隋时仍然是只在45°出抄、昂,上座平盘斗、置十字令拱承绞角撩檐枋以托角梁。含元殿建造时已是初唐晚期,又是这样大的出檐,应采用当时已改进了的新构造,即如大雁塔门楣石刻所示转角铺作为三向出跳。

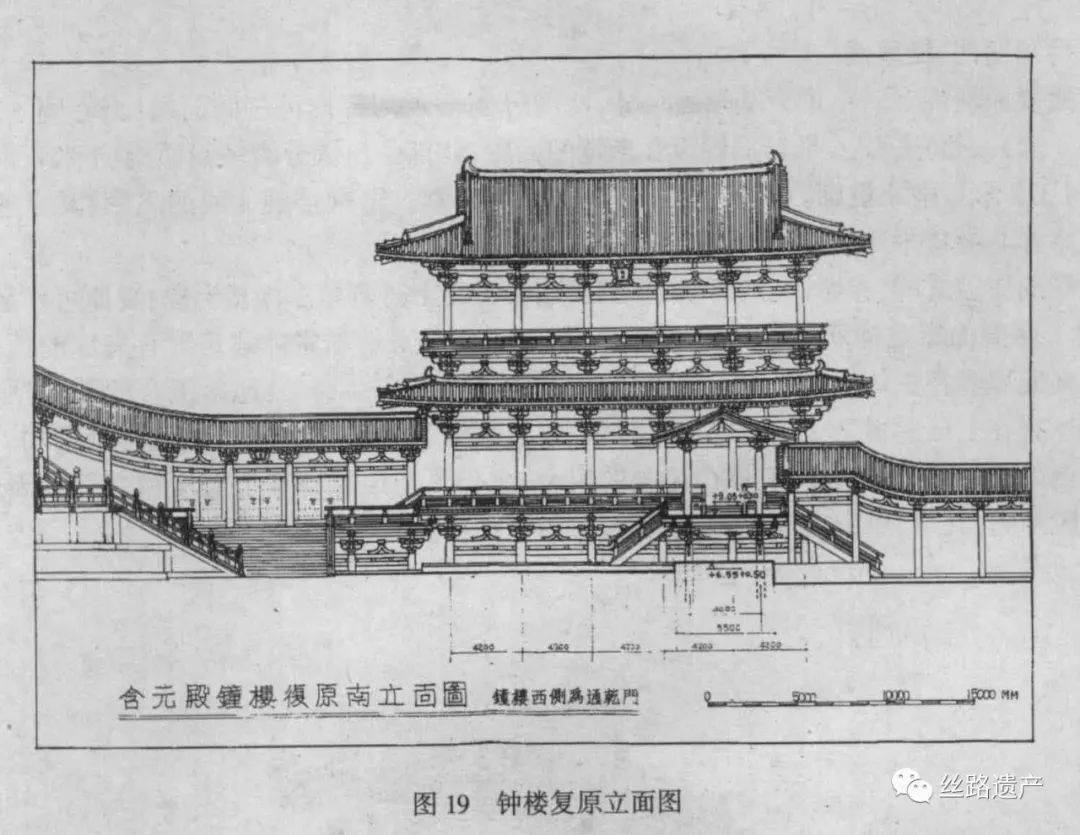

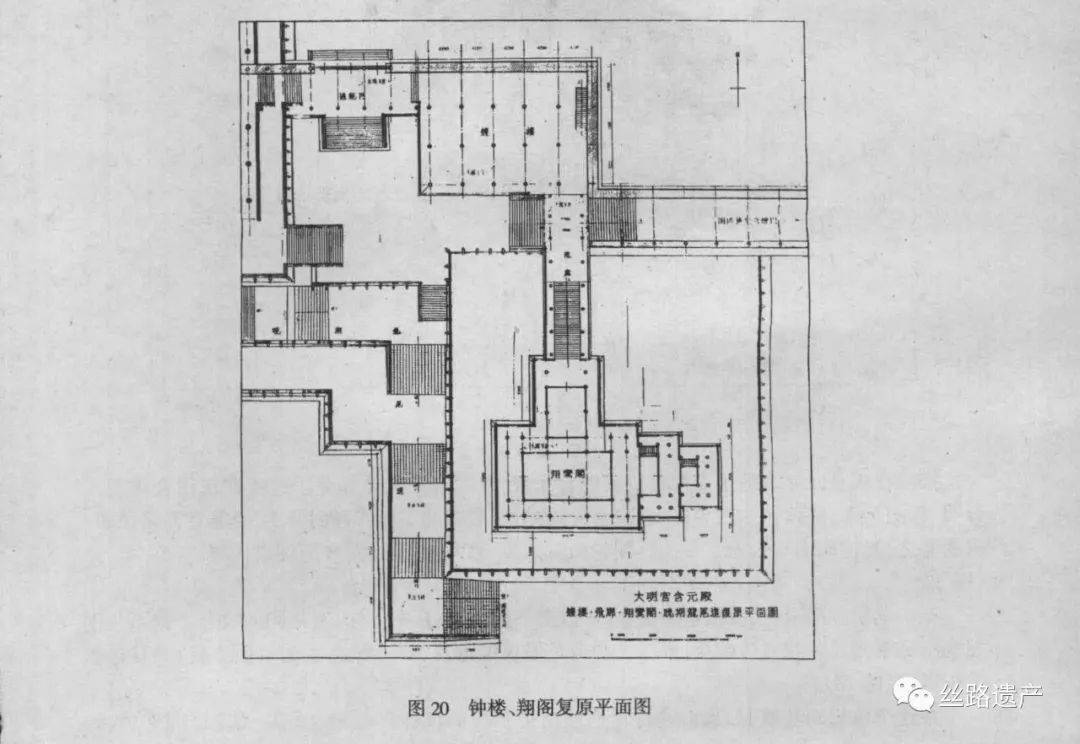

图18 隋及唐初人字拱形象 副阶铺作用材,根据柱径53厘米设定为26.40厘米×17.60厘米(1分=1.76厘米),栔高10.56厘米,足材为36.96厘米×17.60厘米。推测为双抄五铺作,檐出约3.5米。平座斗拱按永定柱径29.40厘米,设定一材为22.50厘米×15厘米(1分=1.50厘米),栔高及9厘米,足材为31.50厘米×15厘米。 梁架、平闇:大殿主体柱为等高,上部梁架为抬梁式。像这样大的殿堂,为增加稳定性,外槽明袱应尽量降低,复原设定外槽乳袱置于一跳华拱之上,乳袱两头各向外 檐及内槽伸出化作第二跳华拱。乳袱上叠置足材枋,自二道华拱跳头伸出以承托下昂;向内槽伸出化作三跳华拱以承四拱袱。明袱加工为月梁形式,两端用偷心斗拱承托。大殿内吊顶装修参照法隆寺金堂、唐招提寺金堂、五台山佛光寺大殿以及章怀太子墓、懿德太子墓和永泰公主墓,设定外槽用平綦天花,“井”字格为一尺见方;内槽用峻脚椽作盝顶凸起,并加中央藻井。 平 綦及欹斜内绘 制卷草、花纹彩画,式样如太子、公主墓。平暗以上的草架加斜撑;举折略如佛光寺大殿,屋角做法略如唐招提寺金堂。脊部采用大叉手,这是东汉以来常用的做法。 已知唐朝殿堂木构表面处理,梁、柱、斗拱、连檐版、门、窗、木勾栏等,都是在构件表面直接涂朱砂色(陈旧则带紫褐色调),因此木构仍见木纹。《含元殿赋·序》说:“今为是殿,惟铁石丹素,无加饰焉”。又,“炯素壁以留日”,“炽丹艧于崚嶒”。可知它的外观色彩基调是以素白壁面衬托朱红木构。但作为宫殿,不应是单调的,局部应略有变化。例如:斗拱色彩有可能像懿德太子墓壁画所示,于拱侧及斗施赭黄;拱眼壁或如大雁塔门楣石刻佛殿图之略施花枝彩绘;木勾栏则在节点加金叶装饰,如敦煌石窟壁画所示。殿内平暗、藻井已如前述,则应有彩画,唐懿德太子、章怀太子、永泰公主等墓所表现的殿堂内部装修,已提供了佐证。 大殿的屋盖形式和瓦作:简而言之,含元殿作为朝廷正殿(或称“正衙”,或称“前殿”),遵循传统,其屋盖无疑为四阿重屋形制并施鸱尾。尾在唐朝作为制度, 已载入典籍《营缮令》。 鸱尾在隋和唐初仍基本沿袭南北朝式样,尾尖弯作90°;高宗时弯度减小,盛唐渐趋直立。这一风格上的演变,已为考古材料所证明。此殿为拆改隋旧殿而成,主要是利用其大木构件,瓦作拆撤有所损失,需要大量补制,推测此殿的鸱尾或为高宗时的新作。遗址出土青掍瓦和绿琉璃瓦残片(釉瓦在唐时尚属稀奇,殿毁后早被捡拾殆尽,仅出土数片),证明原为敦煌石窟寺唐壁画所示的黑瓦顶、绿瓦翦边做法。渤海上京宫殿遗址幸存绿琉璃瓦鸥尾,提供了旁证。遗址伴出有灰陶鸱尾残片,可能是在多年的使用维修中,晚期国势衰微,更换为简易的普通瓦件了。复原可按龙朔建殿时的情况,处理为青掍瓦、绿琉璃翦边,绿琉璃鸱尾复原与麟德殿相同,为尾尖弯度较小的式样。测得瓦件尺寸,大殿筒瓦直径为23厘米,钟、鼓楼及两阁、飞廊筒瓦为15厘米。(四)通乾门、观象门及飞廊《六典》记载:“夹殿东有通乾门,西有观象门”,遗迹揭示二门恰在大殿与钟、鼓楼之间。其具体处理是结合在飞廊的宽为1.20米的北墙上,从飞廊木构平座的木阶梯夯土基座的遗迹来看,二门大约占飞廊的三间宽度,也就是二门各为三个门道。门道北即北墙外遗迹表明原有砖石结构的踏道。文献记载皇帝所乘辂车可以出入通行,按辂车为轻便的人力车,可以推动,也可像步辇那样抬起走上踏道。二门处飞廊的夯土基宽7米,第一期发掘时,见到台基完整高度约为50厘米。西侧廊遗存少许地面砖,证明原来是包砖的。据此可知钟、鼓楼的夯土基座原来也是包砖的。基座上面的平座宽度与基座大体相同。平座铺作的用材或比大殿副阶减一等,做法略同。飞廊面阔约3.4米,合一丈一尺五寸,五间通面阔共约17米。连殿与两楼的飞廊,殿西部分尚保存廊北侧版筑墙一段,残高第一期发掘时可有30厘米左右。据此可知殿两侧飞廊是有北墙的,墙厚1.20米,墙体内发现三个柱洞。墙壁面也是石灰抹面,墙根有红色踢脚线。此墙原来应直抵大殿东、西山墙,以起到隔离大殿前后的封闭作用;为了殿前后的交通,因而才设置东、西两门。如不封闭, 这样厚的大墙没有设置的必要;即使设墙,如不封闭也没有开门的必要了。(五)钟楼、鼓楼钟、鼓二楼与木构架空的飞廊相接,显然也是有木构平座的(图19)。钟楼平座下的夯土基座遗迹尚存,测得数据为东西长22. 5米,南北宽为17米(图20)。北部为通乾、观象二门延长的版筑墙,墙体顺楼基座向南转折然后转向东、西, 而构成通向含耀、昭庆二门阁道的北墙。

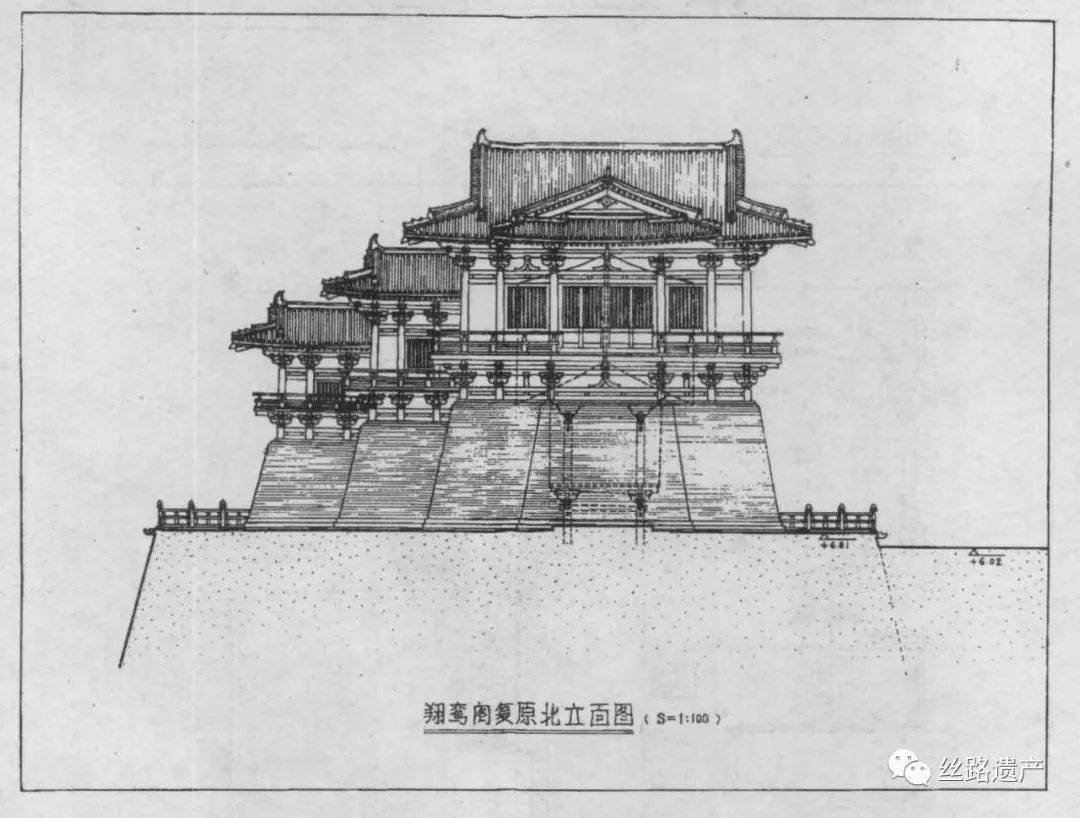

楼的夯土基座损失过多,未见柱位及永定柱痕迹,但根据基座尺寸可以推知其间架为五间面阔、三间进深。面阔每间4.2米,进深每间5米。根据大殿以承重墙和木柱联合受力系统的考虑,这两座楼复原也如是。从敦煌壁画看,类似殿堂建筑群的朵楼多与廊庑进深等宽,即廊庑转角处柱升高穿出屋盖以承平座,上置楼层。画中描绘的这种朵楼都是歇山屋盖,而且山面朝向南北,即东、西二对称朵楼面向中央大殿。现在含元殿东、 西的两座较大的朵楼,是朝南布置的,参考唐壁画屋盖也作歇山式。按唐式做法,飞廊与殿、楼相接时,屋盖不相连,不论主体、从体还是连接体,各自保持其独立单元。 (六)翔鸾阁、栖凤阁 按照复原两阁“凸”字形台基顶面尺寸,两阁母阙楼观南部惟可三间面阔(当心间5米,两次间3.3米),一间进深(6米),周围设2米宽的回廊;北部凸出部分为一间面阔(5米)、两间进深(每间3.2米),南北设廊。子阙楼各一间,加三面外廊。母阙楼观北面的飞廊, 其平座南部斜上作木梯与阙楼平座相接(参见图20)。 两阁的屋盖式样, 参考《九成宫纨扇图》所绘天台山上丹霄殿东阙楼形象,复原可作歇山式(图21)。两阁的屋盖是复合体,从唐壁画来看,复合体屋盖例如主体建筑附有夹庇的情况,都是两侧夹庇屋脊在主体屋盖之下。仿唐、宋形制的泰山岱庙朵楼,其递落组合的歇山顶,也是下层的屋脊在上层屋檐之下。日本现存仿唐、宋建筑的类似组合屋盖,也是这样处理的。直至明、清,例如北京紫禁城朵楼,其歇山屋盖的组合,也仍是下层屋脊在上层屋檐之下。因此,复原含元殿两阁,其母、子阙楼观的屋盖组合,应作脊在檐下的处理。

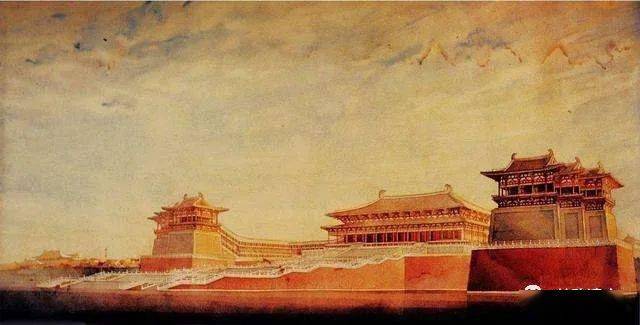

图21 翔鸾阁复原北立面图 推测在咸亨元年改造了龙尾道以后的含元殿,复原情况大体如是。这座建筑组合体主次分明、构图严谨,整体艺术效果确实像《含元殿赋》所歌颂的那样:“进而仰之,骞龙首而张凤翼;退而瞻之,岌树颠而崒云末。……左翔鸾而右栖凤,翘两阙而为翼,环阿阁以周墀。……”(图22)。

图22 咸亨元年以后含元殿形制 至于早期龙尾道,长度按遗迹在40米以上;壁面像大台壁一样,有相同的收分。据第一期发掘所见素面及莲花方砖残块,推测大约也是慢坡铺莲花方砖、休息版铺素面方砖;姑且也按七折考虑(图23)。

图23 含元殿初建时(咸亨元年以前)形制 在这个认识的基础上,我们进行了遗址保护工程的设计。对于这样高大遗址的保护,像30多年前那样用土掩盖,事实证明是无效的。为了避免继续破坏、确实做到对这个重要遗址的保护,在联合国教科文组织的主持下,经中、日专家的讨论,确定了按麟德殿遗址的保护方式,在夯土遗址表面以5厘米细沙作为隔离层,再用土覆盖50厘米作为保护层,上面依据考证结果建造复原台基。这样,不但保护了遗址,而且体现了科学研究成果的价值,使人们得以一睹这一历史伟构当年风采的一斑。

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多