| 王崧舟:《义务教育语文课程标准(2022年版)》“核心素养”解读(之四) | 您所在的位置:网站首页 › 吃惊造句 › 王崧舟:《义务教育语文课程标准(2022年版)》“核心素养”解读(之四) |

王崧舟:《义务教育语文课程标准(2022年版)》“核心素养”解读(之四)

|

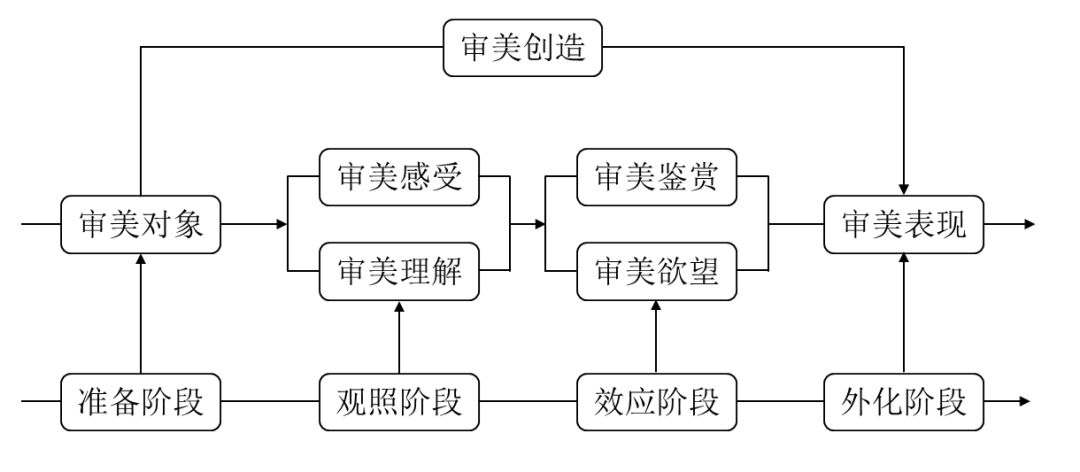

根据2022年版课标表述,审美创造主要包括审美感受、审美理解、审美鉴赏、审美欲望、审美表现等几个环节。 1.审美感受 审美感受是一切审美活动的基础。朱光潜先生说:“美感起于形象的直觉。”让学生通过感官感受到语言之美,这需要对语言有较强的感受力。例如,对语言表现出的音乐美的感受,就包括由声韵、平仄、重音、停顿等构成的语音链;对语言表现出的空间美的感受,就包括对形态各异、颜色丰富的自然景观的描写;对语言表现出的时间美的感受,就包括对事物发展与运动规律的描写及对自然哲理的思考。由语言内容和语言形式所直接引发的审美感受,是学生审美创造最基本的要素。它是学生对语言文字感性形式的一种直接观照,能在精神上获得极大的满足感、愉悦感。 2.审美理解 它是学生通过丰富的想象、深入的回味将语言美的画面在头脑中呈现并直觉把握其意义的过程。学生以自己的审美与语言作品中产生美感的元素互相作用,由此产生浮想联翩的效果及对美的辨别,并获得审美享受。例如,欣赏古诗词中那些大气磅礴的诗句,可以提升学生的人生境界;而还原那些描写外貌的词句,可以帮助学生透视人物的性格特征。总之,审美理解使学生对文字底蕴的把握变得更加深刻。 3.审美鉴赏 它是指学生以独特的审美价值观对语言文字的内涵和特征作出价值判断的过程。在语言文字的理解过程中,审美鉴赏主要是对文本的真实性、真理性、道德性以及风格的独创性所作的一种价值判断;在语言文字的运用过程中,审美鉴赏主要是将自己的审美价值观渗透、融入到立意、选材、谋篇布局、遣词造句的过程中,并通过人物塑造、环境刻画、情节叙事、意象选择等形式表现出来。 4.审美欲望 它是指在对语言文字进行相对理性的评价和判断过程中,即在美的认识过程所引发的一种爱的情感。这种情感驱使学生对语言文字作品中的语言、形象、情感、思想等产生持续的回味、怀恋和向往。情感永远是审美的核心,审美欲望使原本伴随着审美感受产生的短暂的情感体验,升华为深刻而长久的审美心境,它是促使学生追求美、创造美,为了美奋斗不息的精神动力。 5.审美表现 是指学生在原有文本的启发下,发挥主观想象,对文本中有价值的信息进行假设、推想、创造的过程。它的出发点是审美感受,并且在丰富的语言实践过程中不断完善审美感受,它的落脚点是对语言形象、语言意境的重塑。例如,通过对叙事环境的重新构想、人物关系及情节的重新设计,完成对文本空白的创造;通过对外貌、心理活动及行为的想象,完成对人物形象的塑造。 一般而言,审美过程包括准备、观照、效应和外化等四个阶段。准备阶段,主要是审美对象——语言文字及作品的呈现;观照阶段,是对语言文字及作品的审美感受与理解,形成直接的审美经验;效应阶段,是在脱离了具体的语言文字及作品之后,对审美经验的理性鉴赏与认识,并形成持续的审美欲望;外化阶段,则是运用语言文字表达美、创造美。它们之间的关系如图表5所示。 图表5 审美创造结构图

那么,语文教学如何致力于学生审美素养的培植与发展呢?以梁琳老师执教的《乡下人家》教学片段为例: 师:孩子们,通过刚才的阅读,我们都觉得乡下人家很美。你们看!屋前的瓜架—— 生:很美! 师:门前的鲜花—— 生:很美! 师:屋后的春笋—— 生:很美! 师:走来走去的鸡、游戏水中的鸭—— 生:很美! 师:连乡下人家吃晚饭的情景,也—— 生:很美! 师:更别说月明人静时纺织娘的歌声了,更是美到令人沉醉。那么,这些美的感受是从哪些地方产生的呢?让我们赶紧拿起笔来,看看究竟是哪些字、哪些词、哪些句子,带给你这样一份美的感受。 生:(默读,批注) 师:来,一起来分享你在阅读中留下的收获,谁先来试一试?有没有没发过言的同学,手举高,老师一定会注意到你。 生:我注意到第4自然段的第一句:“他们的屋后倘若有一条小河,那么在石桥旁边,在绿树阴下,会见到一群鸭子,游戏水中,不时地把头扎到水下去觅食。” 师:会学习的同学,也跟她一起注意这个句子。说说看,这个句子你注意到了什么? 生:我注意到“扎”字很美,因为我觉得它很恰当。 师:“恰当”?怎么说? 生:如果改成“潜”的话,很多鸭子都潜到水里去了,如果用“钻”“伸”我觉得都没有这个好,所以我觉得这个词很美。 师:孩子们,掌声送给她。她不但会读书,还会品字。她的表达很有特点,她说这个“扎”字很美,她还给我们提供了一个非常好的方法,叫做——“比较”(板书:比较) 生:(记录:比较) 师:孩子们,你们还记得她拿“扎”跟什么作了比较呢? 生:钻。 生:伸。 生:潜。 师:比较以后,她觉得这个“扎”很美,很适合。你们觉得呢? 生:“扎”说明鸭子很有力。 生:“扎”跟“钻”相比,我觉得更有活力了。 生:“扎”让我好像看到了鸭子很快地钻进水里的样子,好可爱。 师:是的,见到“扎”字的美,我们就能读出这句话的美。你把这个“扎”的美带到句子中,美美地读一读。 生:(朗读此句,读得很有画面感) 师:其他同学可以把这个“扎”字圈出来。当你听到了别人的阅读收获,你也会有自己的收获,这才是真正的学习。好!继续交流。 生:我注意到了第4自然段的最后一句:“即使附近的石头上有妇女在捣衣,它们也从不吃惊。”我注意到了一个关键词——“从”。 师:你为什么觉得它是关键词呢? 生:因为在我们平常的生活中,动物总是有点怕人的。可是,乡下的人已经和动物非常友好了。 师:我听明白了,大家听明白了吗?这个孩子很了不得,他从这句话里面,读出了乡下人家与动物之间的—— 生:和谐。 师:和谐就是美啊!他由这个很不起眼的“从”字,想到了我们平常生活中的一个什么情况呢? 生:动物会怕人的。 师:是的,平常生活中,动物总是怕人的;而乡下生活中,动物和人却相处得非常—— 生:和谐。 生:友好。 生:亲密。 师:这样的美的发现,难道不也是一种“比较”吗?原来,字呀,词呀,句呀,我们可以通过“比较”来发现它们的美呢! 在该案例中,梁老师首先放手让学生沉入文本、触摸语言。美感,是对美之感,感受文本、感觉语言、感知文字,这是培养审美素养的前提;其次,在感受的基础上聚焦那些美感特征鲜明、强烈的字眼、语句,所谓美感特征,往往指向一种陌生化的语言现象,如“扎”字的新鲜感、“从不吃惊”的惊异感等;最后,通过比较品评深入挖掘语言文字所蕴含的美感。如,通过比较“扎”跟“潜、钻、伸”的不同情味,体悟“扎”的灵动与可爱。由上述案例出发,我们大体上可以提炼出培养学生审美素养的一些基本路径和策略。 1. 在理解和运用语言的过程中涵育审美素养 语文的美,来自语言文字本身。语言文字既是美的载体,本身就是一种美的存在。因此,审美能力的培养,必须基于语言文字、在语言文字中、通过语言文字来实现。《乡下人家》所传递和创造的美,就体现在文字形象、文字意蕴、文字情感中。如:“月明人静的夜里,它们便唱起歌来:‘织,织,织,织呀!织,织,织,织呀! ’”一切景语皆情语,天地有情、秋虫抒情、明月寄情,这一切,都是作者内心情感的写照。因为,他对这片土地爱得深沉! 2. 在感性与理性的融合中培植审美素养 文字的美,首先来自对文字的直接感受。在教学中,必须唤醒、呵护这种“第一印象”,这是感性的复活。但对文字美的直接感受毕竟是朦胧的、模糊的,因此,审美素养的培养,不能仅满足于这份初始的直觉和感动,还需要注入理性的分析。比如,将石狮子、大旗杆和瓜架、瓜藤作比较,通过理性比较,敏化、深化原初的那份美的感受,进而实现审美创造在感性和理性上的平衡。 3. 在发现美与创造美的统一中提升审美素养 发现美,就是知道“美在此处”;创造美,就是表现“美其所美”。事实上,在语文教学过程中,发现美与创造美往往是水乳交融、浑然一体的。因为,如果不能表达出“美在此处”,我们就不可能知道美在哪里,发现也就无从说起,而表达“美在此处”,已经是对美的创造;同理,创造美,一定基于对美的再发现、再体认,从创造美的过程中我们同样可以感受到学生对美的发现。 以上,我们就语文课程核心素养的四个方面做了学理阐释与案例解析。2022年版课标又指出:“核心素养的四个方面是一个整体。语言是重要的交际工具和思维工具,语言发展的过程也是思维发展的过程,二者相互促进。语言文字及作品是重要的审美对象,语言学习与运用也是培养审美能力和提升审美品位的重要途径。语言文字既是文化的载体,又是文化的重要组成部分,学习语言文字的过程也是学生文化积淀与发展的过程。在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础,并在学生个体语言经验发展过程中得以实现。”一句话,语文课程核心素养是一种内在品质,必定凝聚在完整的人格中。 (全文完) 1 敲黑板!微信改版啦!请大家将我们设为 “星标”,方便第一时间收到推送,不然就要跟我们走散喽!方法如下: 2 3 如果喜欢今天的文章,请在文末点个 “在看”! 编辑:泡泡糖 本号为学术研究和传播,不涉及商业,如有侵权请告知 文本来源:王崧舟返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】