| 文史天地|古代女子的头上风情 | 您所在的位置:网站首页 › 古代女子头饰大全图解图片简单 › 文史天地|古代女子的头上风情 |

文史天地|古代女子的头上风情

|

▲陕西历史博物馆藏的唐代三彩女立俑 古诗文中对女性的发式有许多形象而优美的描述和赞誉,如“晓傍妆楼梳堕马,春眠画阁听啼鹃”“欹鬟堕髻摇双桨,采莲晚出清江上”“不见惊鸿偏凤髻,空余天鉴写云鬟”等,充分展现了古代女性发式的多姿多彩。许多传世的绘画作品及各类壁画、塑像、彩俑也对不同历史时期女子的发式作了形象而又传神的描画和写实性的还原。 今天,我们翻看历史,阅读古诗文中对女子发式之美的精彩描绘,欣赏古代绘画作品描画的女子发式的绰约风姿,解读雕塑作品或传世实物表现的女子发式的写实样貌,仍然能够强烈地感受到这些精美发式给我们带来的震撼:丫髻的稚嫩、螺髻的活泼、环髻的窈窕、椎髻的质朴、垂髻的俏丽、飞仙髻的飘逸、灵蛇髻的惊艳、危髻的奔放、蔽髻的雍容、峨髻的富丽、宝髻的奢华、朝天髻的端庄、双蟠髻的婉约、同心髻的情韵、堕马髻的妩媚、抛家髻的悲情、不聊生髻的慵懒,这些气韵灵动、充满动感的发式,不仅体现了古代女性的聪颖灵巧,也反映了女性对于美的细致而多样的体会,寄托着古代女性多重的情感体验。 珠围翠绕:头饰雕琢的曼妙风姿 古代女性不但创造出了千姿百态的发式,还通过各种别致精美的头饰塑造了更加绚烂多姿的头部胜景。头饰既具有束发固发等实用功能,又可以很好地衬托容颜、增加姿色。形态各异、华美多姿的头饰不仅让女子的发式造型锦上添花,也让女子的头部世界更加流光溢彩。 古代女子头饰所用的材质及制作工艺,依使用者的身份、地位与家境而有很大的不同,既有金银玉骨、珍珠翡翠、珊瑚玛瑙,也有铜铁竹木、布帛丝带,甚至还有自然界的花花草草。头饰的样式品种也是繁复丰富,既有簪钗步摇顾盼生辉,又有梳篦簪花锦上添花,还有华胜花钿精彩纷呈,更有抹额发带彰显柔美之韵,可以说是琳琅满目、美不胜收。 一簪二钗三步摇 簪是古代女子头部的一种基本饰物,由笄发展而来,是绾定发髻的主要工具,因其兼具挠头止痒的功用,亦称搔头。簪的造型丰富,长短不一,可制成圆头、扁头、针头、方头等多种样式,通过镂刻、錾花、盘花、绞丝等工艺,在簪身和簪顶饰上各种精美图案。其工艺考究,制作精美,是兼具实用性和装饰性双重功能的重要头饰。“玉簪久落鬓,罗衣长挂屏”“矮堕绿云髻,欹危红玉簪”“乌银白镪紫磨金,斫出纤纤茉莉簪”等诗句都是对女子插戴各式簪饰的形象描绘。 钗是由两股簪子交叉组合而成的一种首饰。钗与簪的区别在于簪是做成一股,而钗是做成两股,主要用来绾住头发。钗的材质差异很大,皇宫贵胄可以用各种珍奇的材料做钗饰,而一般小户人家只能戴荆枝制作的“荆钗”。钗首装饰不同,称呼也有不同:在钗首雕凿蟠龙之形,即为“蟠龙钗”;在钗首装饰鸾鸟或凤凰,即为“鸾钗”或“凤钗”。钗为双股,且多成对使用,因此常被古人看作是一种寄托情思的信物。古代恋人或夫妻之间离别时,女子常常将头上的钗一分为二,一半赠与对方,一半自留,待到他日重逢时再合在一起。白居易《长恨歌》中就有“钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿”的诗句。发钗虽小,却寄托着情人之间的绵绵情意,诉说着亲人之间的无尽相思。

▲明十三陵中的定陵,是万历皇帝和孝端、孝靖两位皇后的合葬陵墓,共出土帝后首饰248件,其中簪钗类就有199件。这些簪钗在质料和制作工艺上都极为考究,精美绝伦 步摇可以说是古代饰物中名字起得最为形象、也是最具动态美感的一种女性头饰了。它是一种附在簪钗上的饰物,因移步行走之间会微微颤动或自然摇曳而得名。步摇主要有两种式样:一是将金属打造成极薄的片状后再造型为花瓣、蝴蝶、蜻蜓、凤凰等形象,行走时金属薄片受力会产生微微的震动;二是以圈、扣等活动结构连接饰身和流苏珠玉等坠物,移步时流苏珠玉就会自然摇动。较之簪、钗这些在发髻上固定不动的发饰,步摇赋予了女性一种楚楚动人的动态之美。“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵”“头上宫花妆翡翠,宝蝉珍蝶势如飞”,随着美人莲步轻移,款款而行,于步履颤动之间,步摇随之自然摇曳,也使插戴步摇的女子显得更加风姿绰约、灵动迷人。 梳篦簪花姿韵生 梳篦本是古人梳理头发的日常用品,齿稀的称“梳”,齿密的称“篦”。梳篦在古代是人手必备之物,尤其是女性,几乎是梳不离身。插梳于头上,既便于随时梳理头发,也可以成为发髻上独具特色的一道点缀。唐宋时期女性插梳之风盛极一时,插梳方式有正插、斜插、竖插、横插、倒插等多种,自由灵活、创意十足。唐朝诗人元稹的《恨妆成》中就有“满头行小梳,当面施圆靥”的诗句。孟元老的《东京梦华录》记载,北宋都城汴京的妇女流行在高冠上缀以多把白角长梳,长宽皆逾一尺,以至于妨碍了乘轿和走路。宋代朝廷常以插高梳为“服妖”,多次予以禁止。“斜插犀梳云半吐”“碧玉篦扶坠鬓云”等诗句都反映出梳篦在宋代女性头饰中的普遍性,宋人甚至会用“玉梳”“金篦”等称呼来直接代指女性。 头簪鲜花之习亘古有之,魏晋以后日益兴盛。色彩缤纷的花朵给女性的头部世界增添了更多的光彩。“山花插宝髻,石竹绣罗衣”“美人纤手摘芳枝,插在钗头和凤颤”,鲜花相伴美女,万般风情跃然纸上。爱美的女性不仅喜欢随着时令的变换而不断更换鲜花的种类,还喜欢别出心裁地将一些色泽鲜艳、体型纤巧的时令水果或田间作物簪于头上,充满了乡野情趣。除了自然界的花花草草,人们也喜欢佩戴由通草、绢帛、彩纸等制成的各种假花,称作“像生花”。由于假花经久耐用,故深受妇女的喜爱。 华胜金钿美如花 插戴华胜和金钿都是由簪戴鲜花习俗发展而来的,它们都源于女性对于自然界花草的喜爱。与簪钗以固发为主、兼顾装饰不同,华胜和金钿纯粹是为了装饰,因此制作工艺较之簪钗更加复杂,造型也更加精致华美。它们不是鲜花,其美丽和精致程度却胜过鲜花。 精美的华胜与金钿 华胜又名花胜,是古代女子缀于前额或插在发髻上的花形头饰,通常制成花草的形状,故名。以材质而论,金制的称作“金胜”,玉制的称作“玉胜”,布帛制的称作“织胜”,胜上有花纹的则称作“花胜”或“华胜”。为使华胜更有自然之趣,古人还在华胜上贴上金叶,或者贴上翡翠鸟毛使之呈现闪光的翠绿色,称为“贴翠”或“点翠”。将华胜戴于发髻之上,其花草造型使得女性头部更添特色和魅力;将华胜(尤其是玉胜)戴于前额,则使女子显得既稳重端庄又美丽大方。华胜最初专用于妇女,后不分男女皆可用之,制作工艺也日益精进。

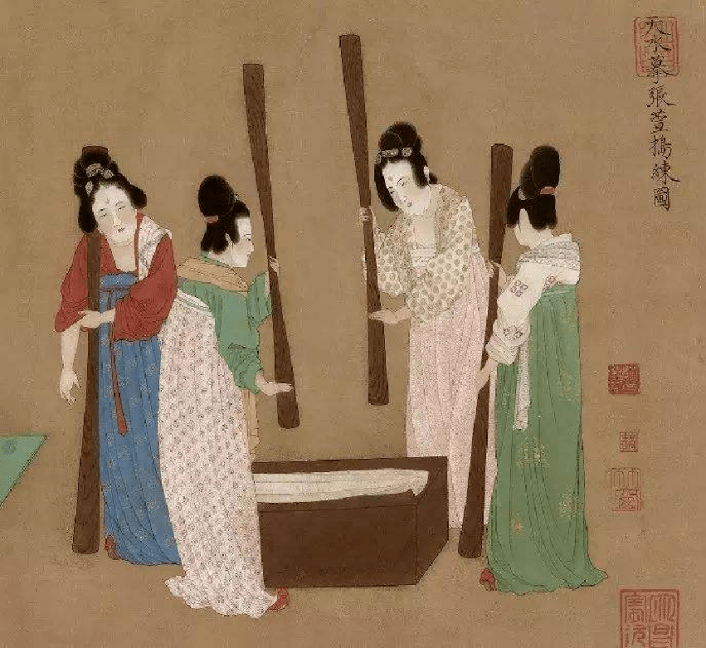

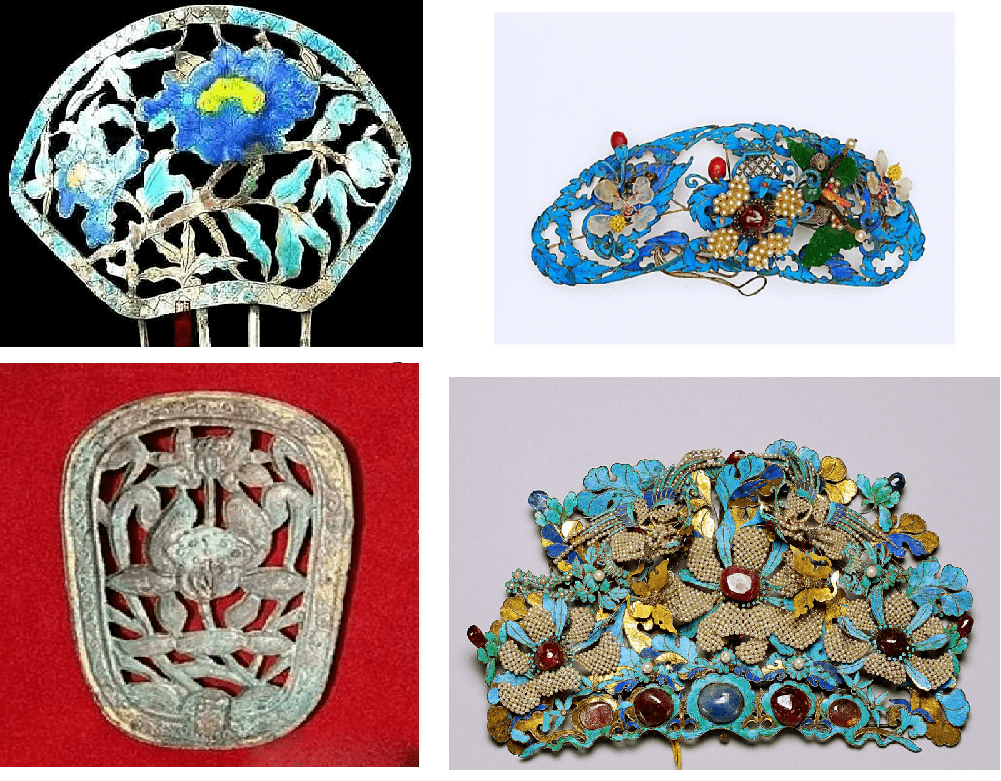

▲唐代画家张萱《捣练图》中的妇女,头上往往插着多把小梳篦,使人不由联想起元稹“满头行小梳”的诗句 金钿是一种嵌有金花的既珍贵又精美的头饰,若在金钿上贴一层翠绿色鸟羽,则称为“翠钿”;若镶以宝石,则称为“宝钿”;若镶以螺壳与海贝,则称为“螺钿”。金钿的样式丰富,图案可以是人物、花鸟、几何图形甚至是文字等,尤以花朵样式居多,所以也通称为“花钿”,是古代贵族女性十分钟爱的一种头饰。清代钿饰还是女性身份地位的象征。清初冠服制度就规定,除大典礼时后妃戴朝冠外,喜庆节日后妃一律要戴钿子。 抹额发带展柔姿 抹额也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包、抹头,是将布帛织锦等物折叠或裁制成条状束于额前并饰有刺绣或珠玉的一种巾饰。抹额最初为男子军中所用,后逐渐成为社会上男女均用的一种重要首服,可以束发使头面整洁,也可以暖额以抵御寒冷,还可以美化仪容以增添风姿。对于古代女性而言,抹额不仅是一种头饰,更是抒发情感、表达祝福和寄托心愿的重要媒介物。女子们在抹额上镶嵌珠宝或绣制蝶恋花、比翼鸟、喜鹊登梅、凤穿牡丹、梅兰竹菊、海棠金玉、福禄寿禧、万字不断头等吉祥图案,在表达心中美好愿景的同时,也使抹额成为一种精美的艺术品。 发带是编扎于头部用以挽发和装饰的一种长条形带状织物,是各个年龄段女性最为常用和便捷的头饰之一,也是女性头上一道朴素的风景。古代女性通过不同的编织方式、图案纹样和材质应用将这一看似简单的物品打造出了别样的风采。就编织方式而言,有平铺式、流苏式、麻花式等;就图案纹样而言,有素面无纹、花朵纹样、几何纹样等;就材质而言,有罗、棉、麻、缎、锦等,且还常与金、银、珍珠等贵重材质搭配。作为一种软装饰,发带彰显的是一种柔美之韵、飘逸之姿。不同的发带给人带来的美感也是各具特色的,平铺式的发带简洁飘逸,给人以柔美之感;流苏式的发带活泼灵动,给人以巧丽之感;无纹的发带内敛纯净,给人以简单轻逸之感;坠珠的发带贵丽活泼,给人以雅致可人之感。

▲精美的华胜与金钿 仪态万千:假发演绎的绝代风华 古代女子的发式丰富、装饰华丽、造型优美。然而很多高大精美的发式,单靠自身的发量是很难塑造出来的。要制造出鬒发如云的惊艳效果,就必然要用到假发。假发,古人称之为髢、髲、鬄、假髻等,其历史几乎与我们人类的历史一样长久。古代的假发一般用真人头发制作,也有用动物毛发或蚕丝等制作的,甚至有用木质、纸质材料辅以金属丝等制作而成的。中国历史上,女性一直崇尚以发髻高大为美,对于假发的钟爱和需求始终一如既往地强烈。从周代的副、编、次,到汉代的高髻、魏晋的假头、唐代的义髻、宋代的特髻、明代的鬏髻、清代的牡丹头和大拉翅,千姿百态的假发造型让古代女性在追逐时尚的道路上有了更加多样化的选择,云鬟雾鬓带来的惊艳也完美演绎了古代女性仪态万千的绝世风华。 先秦时期,假发是上层社会女性的重要饰物,贵族女性在重要场合佩戴各式假发是礼制的要求。根据《周礼》的记载,周代王后有专门的御用美发师,叫“追师”。追师在给王后装饰头部时,会根据王后出席场合的不同,用“副、编、次”三种方法造型,三种造型都需要使用假发。“副”是最为华贵的发式,是在制好的整件假发套上加插玉簪等珍贵装饰物后覆盖在头上;“编”是将编好的部分假发套在真发之上;“次”是直接将真发和假发混合后,依次编结在一起。 汉魏时期,盛发高髻日益成为女性时尚,假发也日趋流行。汉代假发多做成发髻样式,称为假髻、假结或假紒。当时流行的高髻如凌云髻、四起大髻、九环髻、大手髻等都需要借助假发来辅助造型。魏晋妇女的头饰在汉制的基础上更为靡丽炫目,发髻竞尚高大,并借用假发创制了灵蛇髻、十字髻、飞天髻、蔽髻等许多令人惊艳的发型。《晋书·五行志》记载,东晋孝武帝太元年间,妇女皆以“缓鬓倾髻”为盛饰。“缓鬓”是指鬓发松散遮颊,“倾髻”是指发髻倾斜,如果不借助假发是很难梳成的。为了避免麻烦,有的妇女就按照“缓鬓倾髻”的样式做成假发套,平时套在木笼上,需要时取下佩戴,称作“假头”。北朝时期,有的妇女干脆把自己的真发全部剪掉而直接戴上时髦的假发,并追求高、危、邪、偏的审美效果。

▲台北故宫博物院珍藏的清代点翠嵌宝石蝠蝶花卉钿子,形似覆箕,顶面布满了层层叠叠高低错落的点翠嵌珍珠、珊瑚、翠玉、宝石,宛如一个盛满各种花卉的大花篮,两侧及额首缀有珍珠流苏,每串贯以珊瑚、囍字、翠玉或碧玺坠角,异常华美 高髻也是唐宋女性的最爱,这就导致假发越来越有市场。隋唐国势隆盛,人们的爱美之心更甚,女性的髻鬟品式丰富多彩,新意迭出。从“片片行云著蝉鬓”“两重危鬓尽钗长”“玉蝉金雀三层插”“十八鬟多无气力”等诗句的着力描绘中可以想象,这些高大繁复的发髻样式,没有大量的假发填充和编结是很难梳成的。从唐代的绘画和雕塑中我们也可以看出女性的高髻造型中有各种各样假发的功劳。唐代假发需求量非常大,所以当时除了使用真人头发外,也有用狒狒的毛发制作假发的,但是更多的是采用木质、纸质或者丝质的假髻作为替代品,时人称为“义髻”。安史之乱中杨贵妃命丧马嵬坡后,就有人作诗发出了“义髻抛河里,黄裙逐水流”的慨叹。宋代女性秉承唐、五代遗风,也以高髻为美。宋人有“门前一尺春风髻”“晓镜新梳十二鬟”等诗句盛赞其美。为满足社会时尚的需要,宋人干脆用铁丝和假发编成各种假发套,称作“特髻冠子”,即用即戴。宋代市面上有很多专门经营假发生意的店铺,这些店铺会依照社会上流行的髻型仿制成各种假发套出售,生意兴隆。 明清妇女戴假发之风虽不及前代,但假发仍然很有市场。明代妇女普遍流行戴“鬏髻”,它也是明代女性已婚的一种身份标志。鬏髻又称“发鼓”,一般用马尾、人发或金银丝等材料编成,呈中空的网状圆锥体,使用时将其扣在头顶,罩住由真发结成的发髻,尺寸一般都不大。清代满族妇女的旗头如两把头、大拉翅都需要填充假发加以造型。汉族妇女的头饰中也普遍使用假发。清朝初年流行的“牡丹头”,因垫的假发太多,以至于重到令人“不可举首”的地步。明清时南方的扬州、苏州及杭州都是全国的假发中心,仅扬州一带就有风韵雅致的蝴蝶、望月、花篮、罗汉鬏、双飞燕、八面观音等多种假发样式。 有人说中国汉字中的“美”字,其实就是一个戴着头饰的人。头部作为古代女子整体妆饰效果中最为光彩夺目的部分,其展现的绮丽风情,在今天仍然能给我们带来太多视觉上的震撼和情感上的共鸣。回望历史,我们在欣赏其美丽、赞叹其时尚的同时,似乎也能深深地触摸和感受到古代女性表达和抒发自我的悠悠情思。 「本文刊于《文史天地》2023年第1期」 版式:刘 丹 付宗燕 责编: 王封礼 统筹: 姚胜祥 审核:罗 尧 ★ ★★★ ★★如需转载本文,请注明来源 ·end·返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】