| 汉代墓葬,真正的“地府艺术” | 您所在的位置:网站首页 › 古代墓葬形状有哪些 › 汉代墓葬,真正的“地府艺术” |

汉代墓葬,真正的“地府艺术”

|

原创 小印 印客美学

不知道大家在去博物馆的时候有没有注意过,和其他朝代相比,汉代的墓葬艺术总是有些特别。 大量的画像砖、画像石造型古朴,线条简单,表达内容却是十分丰富。 今天咱们就来聊聊汉代墓葬,这个 “地府艺术 ” 。 - 01 - 大有深意的墓葬艺术 和喜欢表达孝道的北宋、现实享乐的清代不同,在汉代墓室中,则是刻画了许多虚构神奇的形象,比如人面鸟身、捣药的兔子、赤身裸体长翅膀的天人…… 那么这些形象到底来源于哪儿又代表了什么呢?

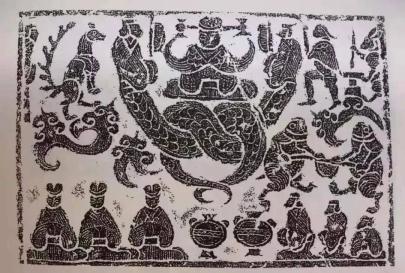

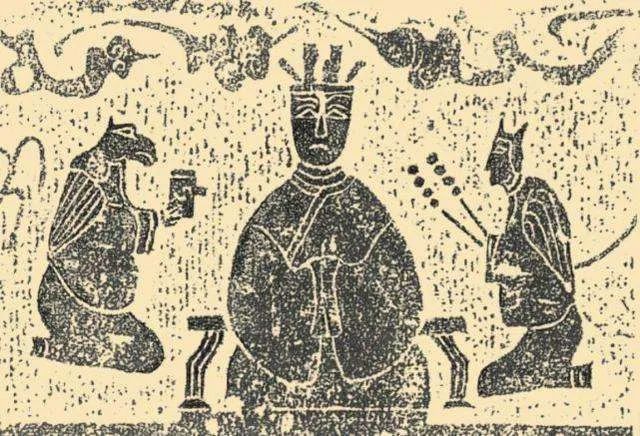

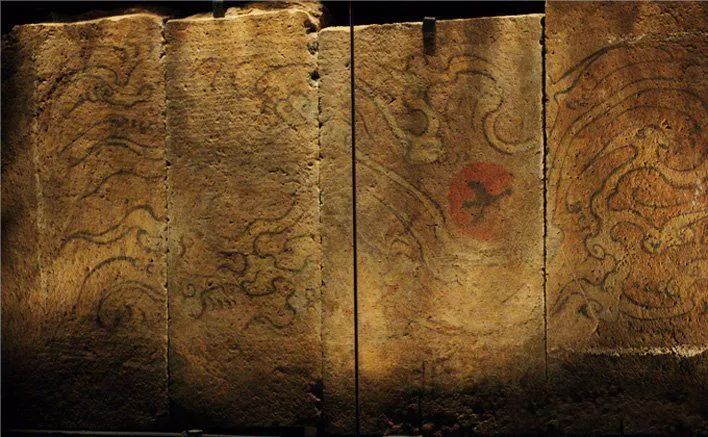

在汉代,人们相信可以死后通过特定的方式成仙,所以汉墓最常见的是西王母神话主题—— 昆仑山、三青鸟、捣药的玉兔、蟾蜍、九尾狐、戴胜、带叶树枝或麻秆的崇拜者等一起构建了西王母仙界。

三座山峰代表昆仑山,是汉画中十分常见的表现形式;东汉时期,人们把西王母和昆仑山联系在一起,在画像石中,经常出现西王母端坐于三座山峰中间。 三青鸟也是最早出现在西王母身边的形象之一,主要职责是为西王母取食,到了汉代,三青鸟被三足乌替代,代表阳。 除了三足乌外,还有一位戴冠人面鸟,他的身份争议很大,从手中的砭石判断,很有可能是扁鹊,汉人渴望长生,有神医在身边的话长生之路会更加安全。

月亮里面是兔子还是蟾蜍呢? 相关的记载很少,但在汉代,月亮中是同时存在蟾蜍和兔子的。 那为什么西王母身边会有月亮里的神兽呢? 根据专家考察,西王母神格为月神,神兽们是西王母月神神格的体现,汉人将不死愿望寄托于月亮。

同时,在汉代白兔也是长寿的象征,到后来,玉兔已经被视为祥瑞之物,是吉祥的使者和婚姻美满的象征,在服饰和珠宝上经常出现。 如果说这些神奇的雕刻形象只是初步反映了汉人想要长寿的心愿,那么天人的出现,则更是将这种“羽化而登仙”的愿望发挥到极致。 与北宋不同,那时由于儒释道逐渐走向统一,生死轮回和因果报应让孝道成为了新主题。

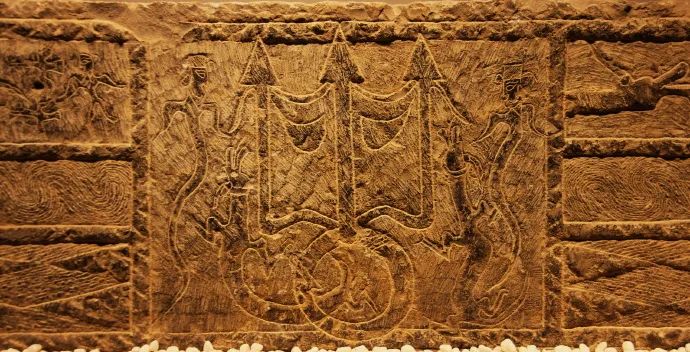

而从西域来的佛教飞天形象,在南北朝就开始被装饰于墓葬中,受中国传统飞仙图像的影响,很大程度上已经仙人化。 到了汉代,飞天和羽人、仙人更是融为一体,造型都极为夸张,四肢纤长、大眼高鼻、耳超过头顶,汉代墓室、棺椁葬具上随处可见天人的踪影。 天人主要负责接引升仙、游戏和捣药。

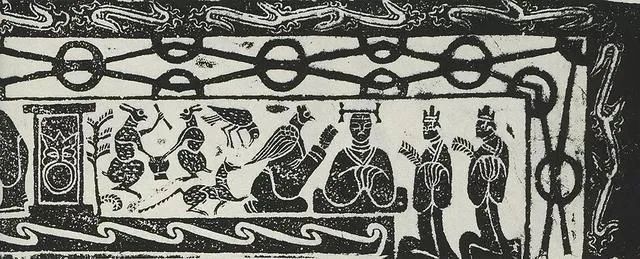

除此之外,汉墓中还有很多神话和俗世的象征事物—— 代表阴阳的伏羲女娲、现实享乐生活的宴会、身份地位象征的车马出行、停着凤鸟的阙楼、仙界入口的天门……有关于灵魂说法的传承和变化,也导致各个朝代的内容相似却又不同。 汉代流行厚葬,是中国主流墓葬结构从竖穴式变成横穴式的时期,汉画像石兴起西汉,盛行东汉,三国两晋逐渐黯淡,最后彻底消失,流行大约三四百年。

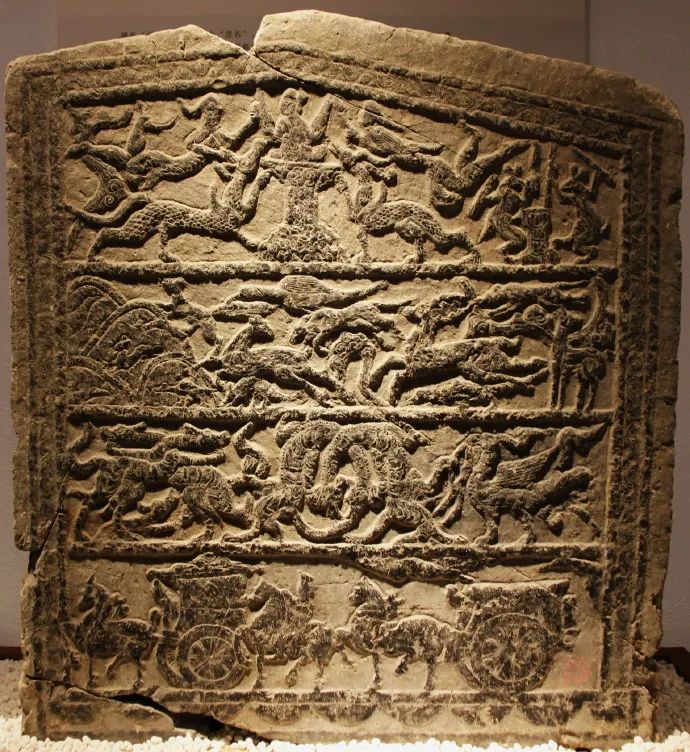

审美变化和诸侯的没落,让汉墓艺术止步于此,到后来唐朝开始开山造陵、宋朝流行过一段时间火化、清朝注重地面建筑。 石刻费时费力也不够精细,从此销声匿迹。 - 02 - 墓志纹饰要表达什么? 而汉代墓室主要的艺术,画像石的线条看似简单,却又有别样的美感。 不同于唐代的圆润通畅、宋代的艳丽精美,汉代线条的粗犷抽象的古拙感独领风骚。

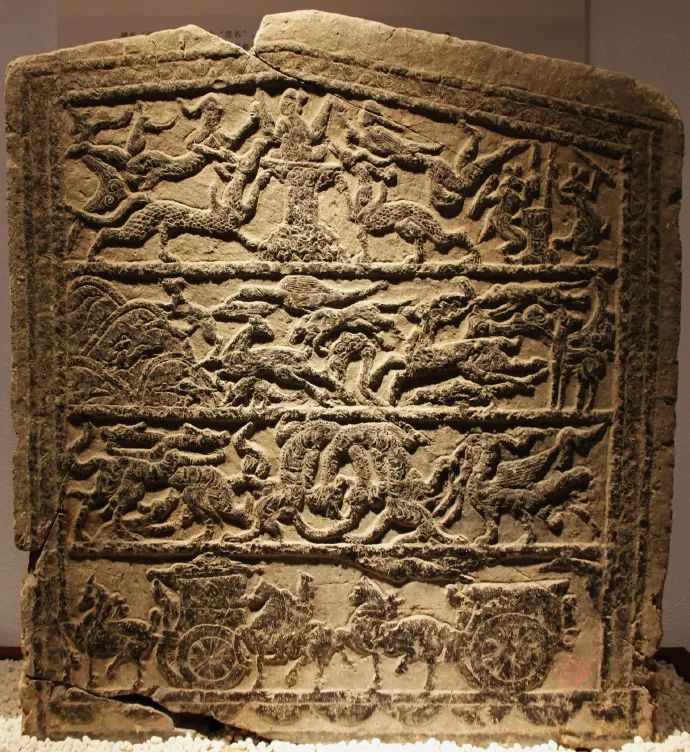

汉画像石作为美术史上的宝藏,不同的装饰性形式元素,有着独特的节奏韵律和多样统一的感官体验。 但无论南方还是北方的汉画像石,都有共同的装饰形式美。 两汉时期墓室壁面流行的大幅浮雕花纹, 是受北方游牧民族和西方佛教影响,当时社会开始重视屏风等家居装饰,墓室的陈设也越来越接近地上建筑的式样。 东汉中晚期,是画像石刻最鼎盛的阶段,大量出现了奇禽异兽等祥瑞相关的内容,历史故事和神话传说主题也逐渐增多。

在构图形式和装饰纹案上,汉画像石处理画面时往往采用平列、叠加的手法。 画面构图继承了传统绘画中的平面透视,虽然缺乏空间感,却是气氛热烈,风格古拙。 这种平列与重复的方法,形成了一定秩序,在画面中采用分层布局,横带式的构图形式让画面层次更加分明。 把主角放在正中心,讲究重心、对称与平衡。

另一方面,汉代画像石延续和传承了中国传统绘画神似的艺术准则。 对于形象的概括,具有很强的传神性,形象在不断地简化中发展起来。 汉画像石中,装饰纹样被广泛运用,纹样造型的视觉效果形成一种强烈的形式美感。 人物、动物、不同的图案都被抽象简化为线条,充满了韵律美。

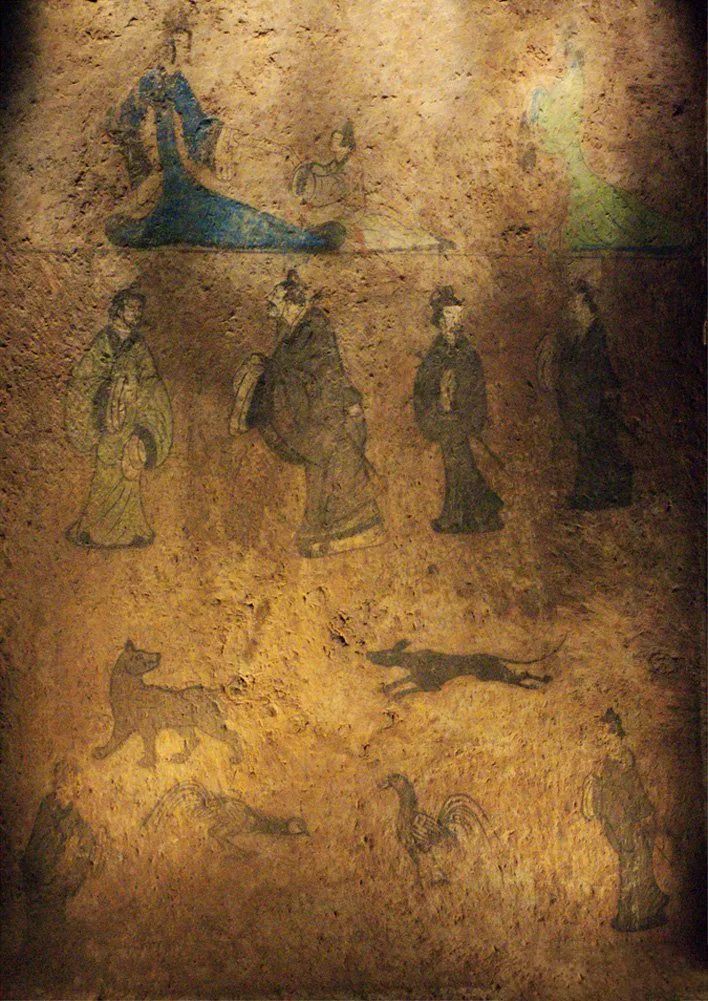

汉画像石在构图上多是端庄、整齐的形态,整体上看是严谨、有序的画面。 而每一幅平面化的小画面,组合起来又构成一幅统一的大整体,体现了整体与局部的统一性。 魏晋南北朝以后,社会生产在动荡中发展,佛教成为人们的主要精神寄托,反映佛教内容的莲花、飞天、狮子等作为装饰画大量出现在墓中。 唐朝则多为壁画、陶俑、镇墓石兽和天王。 再到宋辽时期,这一时期的壁画已经成为墓室中的主要组成部分。

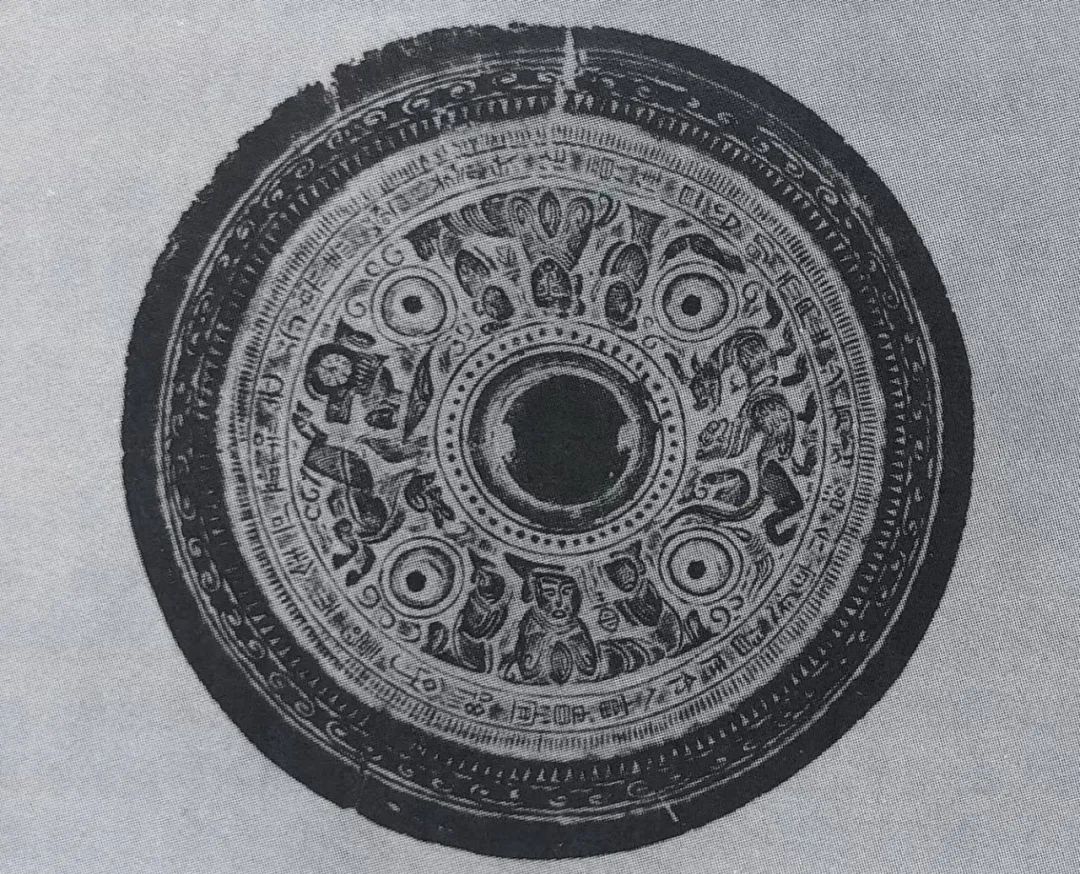

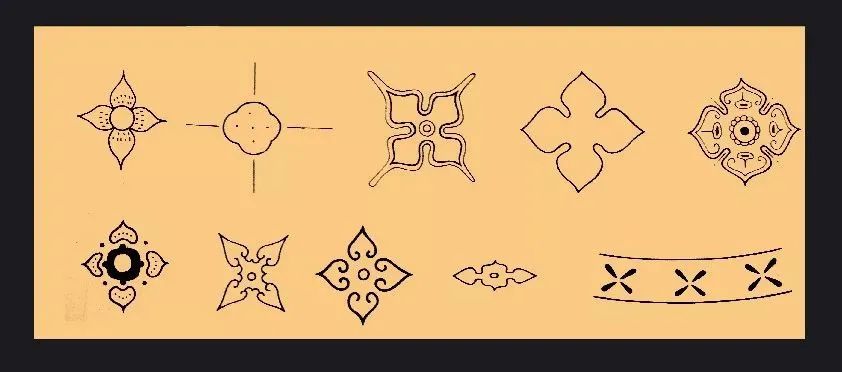

而汉墓还有另一个常常被忽视的细节,方花纹。 汉代厚葬风气兴起,把人置于墓室之中,墓葬中随葬铜镜,这时的汉墓、棺材、铜镜就如同一个大花苞,其上的方花纹就是孕育新生命的场所,人从方花纹中获得新生,实现了人的永恒回归。 不仅如此,墓室顶部、棺椁上也都有方花纹的存在。

在汉画像中,无论是四瓣花还是八瓣花,它们都是以花的形象出现在汉画像中,不仅与方位、时空、宇宙联系密切,更有一种在两汉已经弱化许多了的植物崇拜。 方花纹大多寄托着两汉人希望生生不息的美好愿望。 到后来更多作为墓志纹饰,在唐朝发展到顶峰,因为唐代生产力的发展、观念的更新,一反自商周以来以动物纹为主的特点,而大量采用繁复华丽的花草纹,和十二生肖、卷草纹、几何纹、祥禽瑞兽等组合画面。

文化和对称抽象设计的结合,让汉代墓室艺术有了别样独特的美感。 - 03 - 中国人的生死态度 为什么汉代的墓室艺术成就会这么高呢? 这和当时的社会思想文化离不开关系。

从先秦开始的神仙信仰,仙经历了从神话之人向现实之人的转变,遥不可及的仙人,在战国秦汉时期,随着医学科技和文明的进步,逐渐走向人间。 战国西汉,方士们的修炼方术越来越成熟,但人们却仍旧无法避免死亡,通过死后尸解成仙是当时人们实现再生的终极理想。 从汉末到东汉,儒生和方士、仙术融合,尸解信仰逐渐完善——人死后在某个特定神圣的空间中进行尸解,经过漫长时间就可以转化成仙。

人们对于有限的生命,想要追求死而复生,而这种追求又逐渐变成了转化成仙的信仰,在西汉晚期以后,墓葬成为了成仙的关键地点。 相对于先秦时期对生死问题的模糊认识,汉代人对生死的关注和思考超越之前的任何时代。 汉代人这种对死强烈地抗拒成为了一个民族的共同心理,它也是汉代人对死亡看法的集体无意识的展现,这种意识甚至渗透到他们的人生观与世界观之中。

两汉时期,道教的兴起,汉武帝炼仙丹寻求长生,也是人们死亡悲剧意识的体现。 汉朝虽然国力强大,但也暗藏着许多社会矛盾,而自然灾害的频发,进一步加剧了冲突,悲惨的社会现实改变了下层百姓对生死观念的看法。 面对死亡的威胁,下层百姓开始转向了西王母信仰。

到了东汉中晚期之后,人们对死亡的态度发生了明显了转变,由经受现实的苦难畏死转变到赏生达生。 人们幻想在死后的世界中,依旧可以杀鸡宰羊、饮酒作乐,甚至可以到野外烧烤品尝野味。 这里的来生观念是人们对现世生活的依恋,也是人们走出死亡恐慌的第一步。

汉代人幻想着通过死后升仙、吞噬仙草延续生命,认为死后的空间、死亡还是可以被人们掌控的,他们幻想出一个由天地人神构成的世界,展现在汉画像中。 古代设计师把封闭的墓葬设计为外部世界的内部镜像、死后的理想家园,因为是祖先崇拜的一种形式,墓葬艺术反映了古人的死生信仰、对死后世界的想象以及逐渐形成的古代神祗系统。 汉代是中国历史上神仙信仰大发展的时期,而死后旅行的世界因为信仰不断改变,新图像同样也不断被创造出来, 墓室这一独特的建筑空间,连接了两个世界并成为灵魂转化过程的中介点。

直到现代,国人对于死亡依旧充满了忌讳,明明时时刻刻存在还要装作视而不见。 正确面对死亡和思考死亡,是生命不可缺少的一部分。 下拉查看参考文献 图源网络,侵删 陈秀艳.汉画像石的装饰形式美感对壁画创作的启发和应用——以滕州汉画像石为例[C].山东建筑大学,2019. 李臣.汉画像“方花纹”图像研究[C].江苏师范大学,2018. 王诗晓.汉墓羽人与南朝“中国化”飞天——墓葬系统象征符号的新发展[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(06):30-35. 尹秋月.汉画像石西王母形象流变考[C].闽南师范大学,2020. 黄艺彬.汉代灵魂观念研究[C].杭州师范大学,2012. 李虹.死与重生:汉代墓葬信仰研究[C].山东大学,2011. 王燕.汉代艺术中的仙山图像研究[C].中央美术学院,2011. 杨显.汉代神话研究[C].四川师范大学,2012. 何季莹.论汉代墓室壁画中的“真实”与“虚幻”[C].青岛大学,2018. 罗二虎.东汉画像中所见的早期民间道教[J].文艺研究,2007,(02):121-129. 汪小洋.中国宗教美术考古的学科建设讨论[J].民族艺术,2020,(04):105-114. 刘喜玲.世俗与礼仪——河南北宋墓主夫妇对坐图像研究[C].河南大学,2016. 杨嫣.论死生信仰中的古代墓葬艺术[J].美术大观,2015,(04):84-85. 陶旷;魏正聪.浅析中国古代墓葬文化中墓志石装饰的意义[J].美术文献,2020,(12):38-40. 王皓.从墓葬形制、随葬品、葬具看中国古代墓葬的演进[J].河北北方学院学报,2008,(01):35-38. 赵永.从王处直墓看中国古代墓葬中“门神”形象的流变[J].中国国家博物馆馆刊,2020,(02):30-45. 作者:花花 责编:疏风 原标题:《墓 葬 , 阴 间 艺 术 之 王》 |

【本文地址】