| 中国古代的健康观 | 您所在的位置:网站首页 › 古代关于运动的词语 › 中国古代的健康观 |

中国古代的健康观

|

董仲舒就这样说:“凡养生者,莫精于气。是故男女体其盛,臭味取其胜,居处就其和,劳佚居其中,寒暖无失适,饥饱无过平,欲恶度其理,动静顺性命,忧惧反之正。此中,和常在乎其身,谓之大得天地泰。大得天地泰者,其寿引而长;不得天地泰者,其伤而短。” 三、论“度” 动态平衡的关键是把握“度”,即把握事物发展变化以及自身因应变化的最佳程度。格守中道的孔子早就认识到了度的重要性,所以他说:“过犹不及。”似乎孔子也已经注意到了“度”与养生长寿之间的联系,《论语》中记载:“鲁哀公问于孔子:‘有智者寿乎?’孔子曰:‘然。人有三命而非命也者,人自取之夫寝处不时,饮食不节,佚劳过度者,疾共杀之。’”孔子所说的时、节、度,都是限度、程度的意思。 大体上说,古人对于如何把握“度”有三种不同的态度: 以儒家以及《管子》为代表的一派,强调“过犹不及”,主张通过控制自己不要逾越规矩来达到保持“中和”的状态。例如,《管子・内业》说:“不以物乱官不以官乱心,是谓中得......正心在中,万物得度。”《荀子》也说:“食饮衣服、居处动静,由礼则和节;不由,则触陷生疾。”用“礼”来规范自己的饮食起居,就会达到“度”的理想境界(“和节”),否则就会发生疾病,危及健康。 道家以及后来的道教则主张清静无为、顺天法道,自然而然地达到符合自然规律的结果。在他们看来,“度”实际上就是作为天地万物本原的“道”的自然状态。“道”是自在无为的 只有自然无为才能实现适其“度”《老子》里讲得很清楚:“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,是日复命。复命日常,知常日明。不知常妄,妄作,凶;知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。”在这段话里,“常”也就是“度”的意思。《韩非子・解老》对此解释得比较透彻:“故视强则目不明,听甚则耳不聪,总虑过度则智识乱......所谓治人则,适动静之节,省思虑之费也。”显然 这是一种顺应自然的态度。

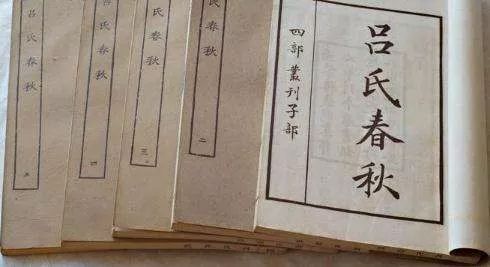

《吕代春秋》以及古代医生们则大多主张积极地去认识世界,认识规律,从而达到知度守节、应时而动的境地:“天生生人而使有贪有欲,欲有情,情有节。圣人修节以止欲,故不过行其情也。”同书 篇里又说“圣人察阴阳之宜,辨万物之利以便生,故精神安乎形而年寿得长也。”这里的“宜”和“利”都包含有“度”的成分在内。《内经》在讨论病理病因时,也经常使用“相任”(按即平衡协调之意)、“相胜”(即不平衡)之类词语,其中也有适度的意思。《内经·素问· 运行大论》中就有这样的话:“太过,则薄所不胜而乘所胜也......不及,则所胜妄行,而所生受病,所不胜薄之也。”汉末三国时神医华佗则进一步把 “度”解释成人体运动的“度”这就使他比别人更加接近事物的本质了:“人体欲得劳动,但不当使极尔。”“不当使极”就是“不要过度”的意思,华佗还具体提出了因人而异掌握“度”的标准,即活动到“怡而汗出”的地步。 总而言之,按照传统的看法,人、社会、自然是一个统一的和谐整体,它们之间存在着普遍的复杂联系。这种统一的基础是“气”,它们之问的联系 也是通过“气”的运行流动变化来实现的。人们为了实现健康长寿的目的而进行的种种活动归根到底都是为了实现和保持这种和谐统一的状态。从本质上看这种和谐统一的状态也就是阴阳和谐平衡,这种和谐和平衡就是生命常态即健康的本质和标准,也是长寿的本质;所谓通过养生而达到长寿也就是用各种方法使失调的阴阳不断复归平衡 尽可能维持人体的阴阳平衡状态。正是在这种认识之下,形成了具有中国文化特色的长寿养生方法体系。 来源:选自谭华《论中国古代的健康观》, 载于《四川体育科学》1995年第2期 《中国历史评论》编辑部 本期编辑:泽华返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】