| 《圣经》在中国 | 您所在的位置:网站首页 › 原批圣经图 › 《圣经》在中国 |

《圣经》在中国

|

太平天国推行的宗教在当时被称为“上帝教”。虽然今天已经没有任何基督教团体沿用这个名称,但是“上帝”在大部分基督教支派中也被用作“God”的中文译名。洪秀全在科举考试中屡试不第,这样他通过官方渠道入仕的希望就遭破灭。通过一系列梦境和异象,他在绝望中得到神秘的宗教经验。在异象中,他被带上天庭,见到一位被称为天父的老者和另一位他称为大哥的人。他在天上被恶魔攻击,被天父天母拯救,然后恶魔被逐出天国,而天父则命令洪秀全回到地上,负责“斩邪留正”,在人间成立太平天国。洪起初不愿意接受这个任务,但被催逼接受。他又获得一把宝剑及一颗玉玺,上帝赐名“太平天王大道君王全”,并且把名字由“洪火秀”改为“洪秀全”。“全”有“完整”、“完全”之义,又可看成为“人”“王”二字的合写。这是上帝对他完成任务,成为地上“完全的人王”的应许。他也获得了另一个名字“洪日”,代表地上的光。

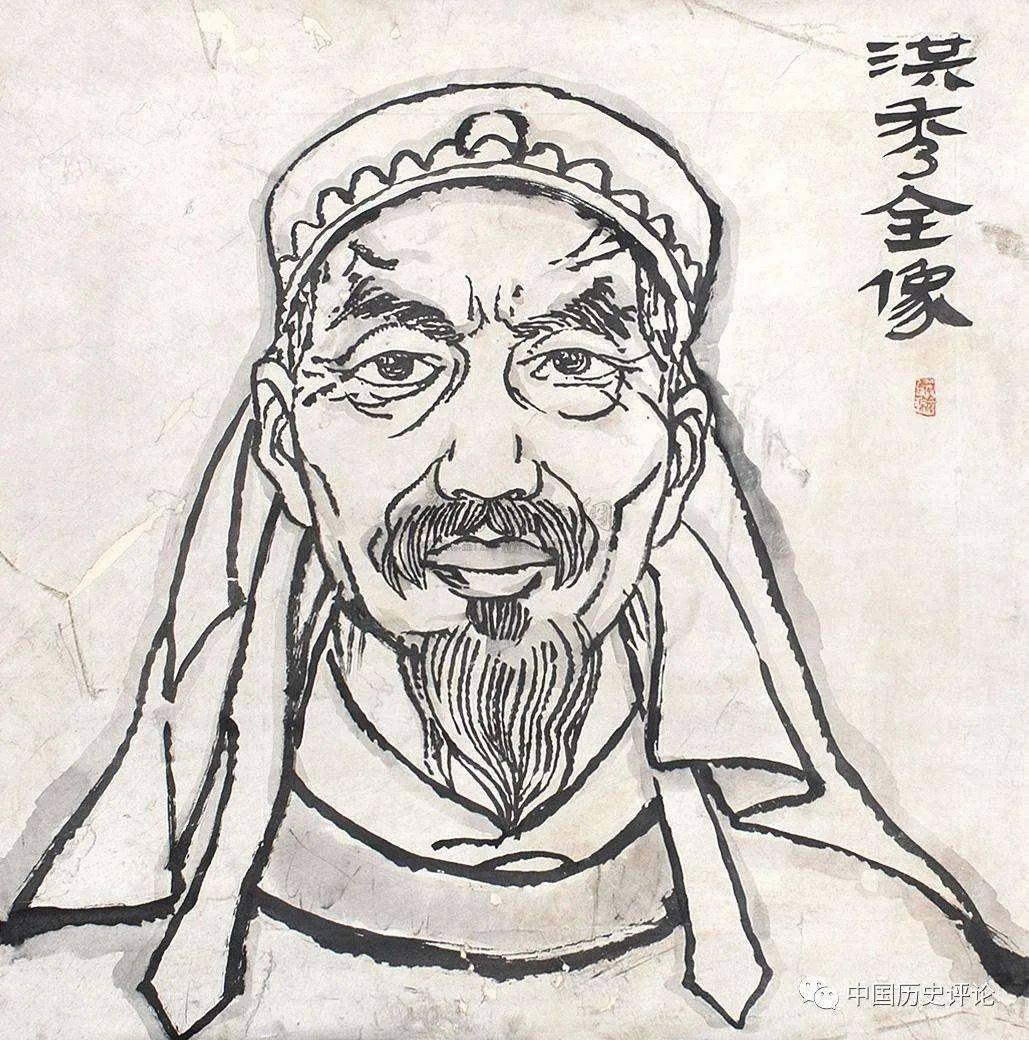

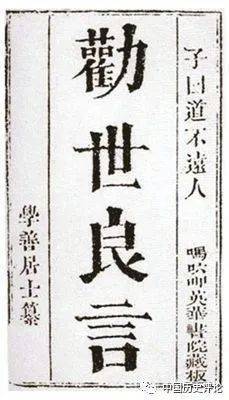

梁发 洪秀全的上帝教观念最初来自一位基督教牧师梁发(1789-1855),其著作《劝世良言》当时流行于岭南一带,洪秀全在所有太平天国著作中,皆肯定上帝是天地的独一真神,宇宙万物的创造者,是所有人的父亲,而敬拜皇上帝并且除去偶像就是唯一的救赎道路。 三、正典的争议与洪秀全对《圣经》的挪用 洪秀全是贫农家庭里出来的读书人,被寄予改变家族命运的重望。他精研儒家经典,寄望凭此科举入仕,可是屡试不第。儒家经典在当时是令庞大而分散的中国维持统一的重要力量,清政府也以此控制国民的意识形态,打击各种异端。具有讽刺意味的是,1836年,一个被儒家科举所抛弃的考生失意地走出科场,却意外获得一部中文《圣经》选译及注释的基督教著作。洪秀全得到的著作正是《劝世良言》,这是梁发撰写的放弃佛教转信基督教的九本小册子。这本著作在洪秀全认识基督教中发挥过重大影响,并为他提供了理解异像和梦境的钥匙。

梁发书中的基督教思想帮助洪秀全解读他的角色和任务。书中“十四次共五十三节旧约经文,又有四十八次包括二十一章七十八节的新约经文”,正是这些《圣经》引文让洪秀全获得一些基督教教义,包括上帝是唯一的神、超越的创造者、可以接近并获得直接启示的人格神;人类反抗上帝所以带来诅咒,除非人类愿意悔改,放弃所有偶像崇拜;唯有透过耶稣这位救主道成肉身为世人的罪受苦,以自己的生命为世人赎罪;透过这份救恩,人类才有脱离地狱苦难的救赎希望。在洪秀全的异象中,耶稣受天父指派到地上消灭撒旦和所有恶魔,守护正道。这和福音派基督教的大部分信念相似。 《劝世良言》的圣经引文和其后的诠释不单为洪秀全解开了正典中的宗教意义,更让他确认他与天父之间的父子关系,也为他的人生指定了新的任务。之后,洪秀全到广州并从浸信宗的罗孝全牧师(Rev.I.J.Roberts)处接受了三个月的基督教指引和《圣经》教学,并且和他的朋友在河边自行洗礼。 原来秉承儒家世界观的洪秀全,在为他自己以及政权开创一个全新的信仰之时,势必重新解释之前所受的儒家教育,从而令其宗教经验得到合理表达。他宣称所有古老的儒家经典都是“妖魔”,这个态度使其采用行政手段禁绝这些古书。洪秀全禁止自己的孩子和宫中所有女性拥有儒家经典,却要求她们每天轮着阅读一章旧约或新约,也需要阅读他写的诗文。例如,《天父诗》第 265 首写到:“每日读书一章,轮读诗一首,礼拜日加读天条……一日读旧遗一章,一日读新遗一章。”太平军也规定安息日作为崇拜日,那天所有人须诵读《十款天条》,任何人违反这些规例必受惩罚。在 1858 年印行的《醒世文》中也有类似的命令:“晴则俱要勤操练,雨读新旧遗诏文”,即要求太平军上下在雨天要背诵一章旧约或新约。太平军甚至以《圣经》经文或基督教用语作为行军时的口令。

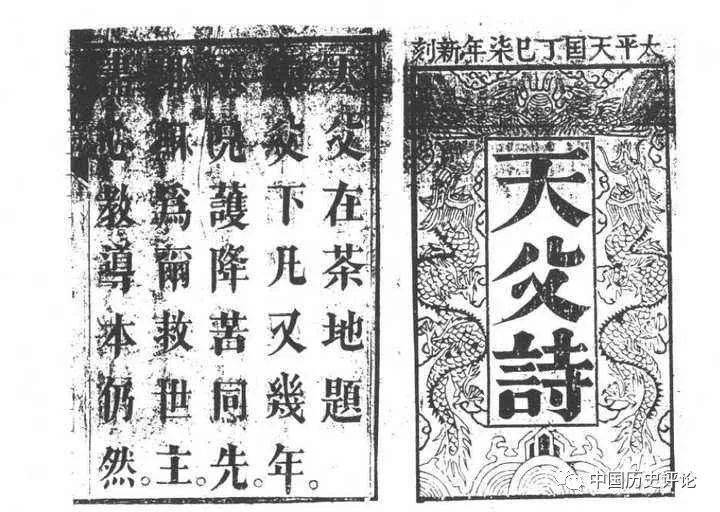

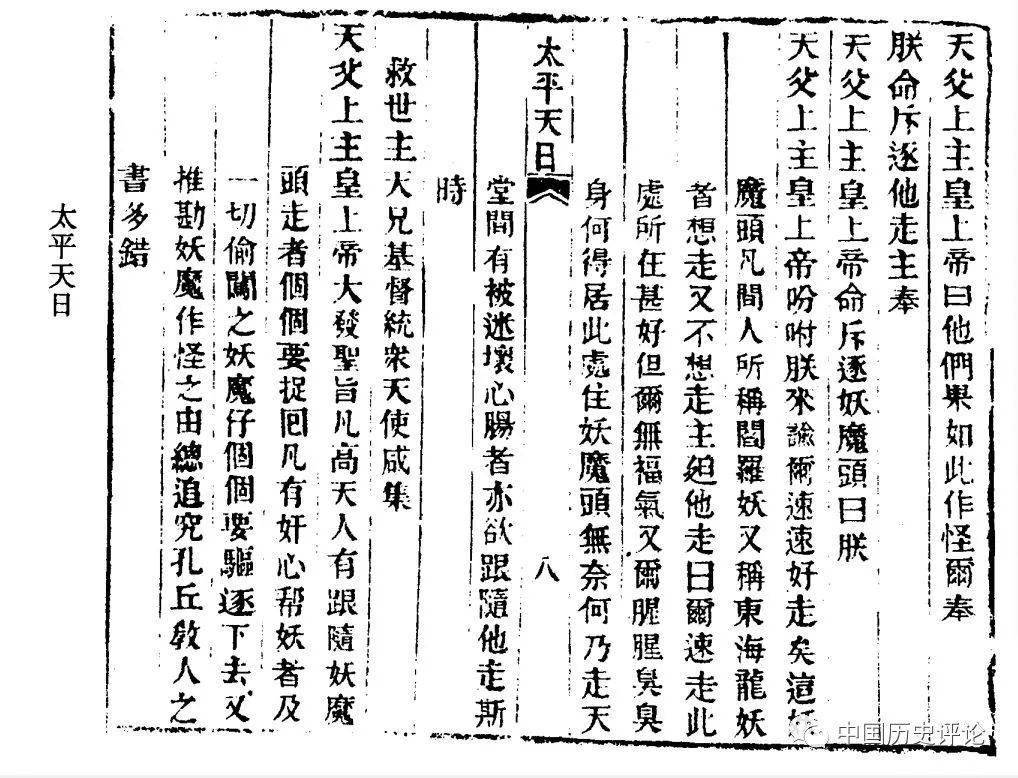

洪秀全不单在经典方面提高《圣经》的地位而打压儒家经典,更通过异象等手段模拟基督教的优越地位。在一次“耶稣下凡”的异象中,洪秀全问耶稣,他上次在异象中看见的天国中的孔子现况如何,耶稣回答说孔子因为“从前下凡教导人之书,虽亦有合真道,但差错甚多”,所以被天父绑起来鞭打,现在孔子要在天父面前鞠躬谦卑。这个场景反映了在中国当时处境中,儒家文本和《圣经》文本之间存在激烈的斗争,即使是洪秀全这样已经背儒入教的天国之子,也需要面对两个文本间的对抗。于是耶稣下凡命令洪秀全把所有儒家经典“一概要焚烧了”,但“孔丘亦是好人,今准他在天享福,永不准他下凡矣。”表面上看,肯定孔子仍居天国似乎无甚意义,但置放于中国基督教传教历史中就可以看见其中的深意。绝大部分的传教士,包括1583年到达中国的利玛窦及其耶稣会士,都认为中国古代的圣贤和先人都不相信耶稣和福音,因此必得下地狱。对中国人来说,尊敬祖先和实行孝道相当重要,因此传教士认为国人的先贤要下地狱是对中国人伦常的漠视与挑衅,甚至一些人只是因为这点而拒不接受基督教。洪秀全至少同意孔子是在天国而非地狱,这个态度比耶稣会士宽容得多。同时洪秀全对儒家经典的态度却更为苛刻。他借耶稣之口将崇高的孔子置于天父的权威下,甚至认为孔子犯下大错,他的著述都要焚毁。 最能说明太平天国对于《圣经》态度的事件,记载于《天父下凡圣旨》中。1854年7月7日天父下凡附身在东王杨秀清身上,声称《圣经》满是错误,在出版流通之前必须先进行修订:“天父因凡间子女,或有轻视圣旨,泥执约书,故特诏约书有讹当改…天父曰:‘是也,朕今日下凡,非为别事,只因尔等将番邦传下的旧遗诏书、新遗诏书颁发。其旧遗、新遗诏书多有记讹。尔禀报韦正、翼王,禀奏东王,启奏尔主,此书不用出先。’” 太平天国政权借天父之口,宣示了他们对待《圣经》仍抱有文化身份的意识,即本土与番邦的区别。由天父下凡而获得的直接启示比起由西方(番邦)传来的经典更具权威,天父也似乎是在责备外国的传教士传递错误,最后更对《圣经》下了一道最终命令:“且未成文成章,尔等拿去斟酌,改好成文成章来也。”这段“圣旨”肯定了太平天国有权力、有责任细读甚至修订《圣经》。产生这段圣旨的历史背景是麦勒西(Captain Mellersh)带领英国使团乘坐响尾蛇号到访太平天国,向东王提出了三十一条有关太平天国的生活和信仰不同层面的问题。他们的问题从根本上表达了西方对太平天国教义和《圣经》诠释的质疑。他们否定洪秀全是上帝的次子,要求洪秀全从《圣经》中提出证据。为了回应来自《圣经》故乡的质问,洪秀全认为有必要根据新的理解修订《圣经》,而且也要借此否定(或者说抽离)西方赖以攻击上帝教的神学基础。这次修订的结果就是《钦定旧遗诏圣书》的问世,包括由《创世传》到《乔舒亚记》诸书和后来易名为《钦定前遗诏圣书》的整个新约。太平天国更将其中一些文本列为“真约”,“今蒙爷哥恩下凡,旧前约外真约添。爷哥圣旨乃真约,齐遵圣旨莫二三。”在真约中,洪秀全的皈依经验和他不断重返天国的“经历”被证明确有其事,而真约代表了上帝在当时的活动,旧约和前约则记载了上帝在历史中的活动。根据夏春涛的说法,真约应包含四本书:《天父圣旨》、《天兄圣旨》、《王长次兄亲目亲耳共证福音书》、《太平天日》。前两者是天父下凡三十次、天兄下凡一百二十次时带来的直接启示。后两者则是洪秀全的天国异象,详述了成立太平天国的任务和他作为天父次子、天兄之弟的地位。第三部书作于1860年,唯一一本现藏于英国图书馆,书脊上印有“福音的珍贵记录”字样(#15297.d.28)。这四本书成为新的“太平天国经典”,记下了“爷知新约有错记”的启示,将《圣经》(主要是新约部分)的修改和订正予以合法化。洪秀全在整本钦定《圣经》上加上了八十二条批解,只有六条涉及旧约部分。

洪秀全认为真约就如《路加福音》十三章24节和《马太福音》七章13-14节中“窄门”所象征的,只有少数人可以进,是通往永生的门。“爷哥下凡立真约,上天窄门齐寻着……欲求永福进窄门,循天口生习天学。”洪秀全似乎十分熟悉班扬(JohnBunyan)的著作《天路历程》(ThePilgrim’sProgress)中所用的“窄门”观念。真约获得了太平天国各种书籍中最高的地位。真约的成立、旧约的修订,以及新约的易名,这三件事是洪秀全的宗教权力独立于西方基督教神学框架的重要一步。而这个“太平天国正典”更强化了洪秀全的世俗政治地位,加强了太平天国皇朝的合法性。 洪秀全也利用一些意义较为含糊的《圣经》经文去印证自己的宗教信念与基督教思想。例如《马可福音》十二章35-37节,耶稣与文士在圣殿中论辩,引用《诗篇》一百一十章质疑救主是大卫后代的说法。洪秀全藉此强调耶稣是天父之子,但在天上地上都不和天父合一,耶稣作为儿子和天父分离,是独立存在的。又如在《使徒行传》七章55-60节,洪秀全也以司提反被打死时看见的异象指出圣子与天父分离。在《路加福音》和《使徒行传》中,洪秀全讨论圣灵是神,但耶稣作为天父的儿子,有可能与天父分离(《路加福音》1:35;4:12;7:16;12:8 -10;《 使 徒 行传》4:24;7:55-60)。在批解耶稣治病的章节时,他反复强调天父与耶稣同在,居住于耶稣之中,透过耶稣的冥想行事(《马太福音》8:15;9:29;《马可福音》2:3-5;8:3)。 在旧约和新约的第一本书中,洪秀全把自己等同于和天父、耶稣在一起的光:“爷是光,哥是光,主是光”(《创世记》1:1-5,页一A);“天父是炎,故有神光;太兄是炎,故有大光;朕是太阳,故亦是光”(《马太福音》4:15-16,页五A)。他称自己是整个神谱中上帝的儿子。他对《圣经》的注释,显然着迷于解释“神是独一”与天父、耶稣和他自己的家庭谱系这两个命题。他不断强调“耶稣不可能是上帝,不是上帝,正如他洪秀全不是上帝,永不可能是,也永不声称是”。三位一体的概念被应用到耶稣、洪秀全与杨秀清身上,三位兄弟都是天父的儿子。 四、以中国伦理价值净化《圣经》 当上帝教随着太平天国占领并定都南京时,洪秀全开始从政策上消灭儒家思想的现实存在。然而,有些儒家思想根深蒂固,并影响他对《圣经》的诠释。除了使用一些用语和避讳以证明他是天王外,他对《圣经》的修订主要集中在伦理价值和家庭理想两个主题上,这其实并未超越儒家思想的框架。

因为太平天国禁酒,《圣经》的挪亚醉酒(《创世记》9:21)遂被改为“困倦熟睡”,第24节的“醉醒”相应改为“睡醒”。挪亚“露身在账房”是不适当的行为,被改成“跌身在床下”。犹太民族的割礼和传统与儒家思想“身体发肤,受诸父母,不敢毁伤”的孝道矛盾,也被太平天国经典认为是不合适的行为。 《圣经》所有违背传统中国家庭伦理价值的猥亵淫秽的篇章都被删改。《创世记》十九章罗得与他两个女儿乱伦的这一段从未予以刻印。三十八章有关犹大与他玛的乱伦则被改写。犹大误认儿媳他玛为“娼妓”,改为误认为“女子”。他玛的形象由欺骗犹大与她发生关系,变成恳求犹大为儿子示拉娶妻的顺从儿媳。犹大使他玛怀孕,改为犹大“为示拉娶妻”,并且“示拉娶妻后妻子怀孕”。 在此,促使犹大的次子和三子结婚的,不是原文中“兄终弟及”婚姻制度。他玛催促犹大为次子三子娶妻是希望他们诞下一子,可以过继给长子。也就是说,中国的过继传统取代了希伯来娶兄弟未亡人为妻的习俗:“犹大遂以法哩士继兄嗣,撒喇为示拉子也”(《创世记》38:30)。洪秀全也把自己的儿子过继成耶稣的儿子。因此《创世记》三十八章被他用作支持中国传统把弟弟的长子过继到兄长的习俗。 中国儒家传统中的圣人以道德典范治理天下,洪秀全对自己的统治也有这种期许。他要把《马太福音》一章中耶稣家谱的祖先塑造为道德上的模范,所以把《旧约》中猥亵和不道德的章节删去是必要的。亚伯拉罕和以撒说谎否认自己妻子的故事遂被重写,欺骗的责任“或是归咎于他们的妻子本人,或是归咎于其他一些中介人。”雅各的故事满是欺骗,单单改变一些字眼无法修正,所以洪秀全决定重写它。《创世记》二十五章31-34节的雅各,变成一位教训以扫尊重长子名份的贤弟,只同意以“分享”这个名份来交换以扫想要的红汤。整个《创世记》二十七章,雅各的诈骗计划被说成是利百加策划的,雅各也曾温和地表示反对。雅各实行她的计划只是为尽孝道,到最后雅各也根本没有欺骗以撒。以撒是受雅各带来烤肉的孝心感动而祝福他的。 此外,太平天国还按照儒家传统的社会规范,对《摩西五经》的律法加以修改。为了令摩西律法与太平天国反对奸淫、治死犯人的律法相符,《出埃及记》二十二章16-17节就被重写。这“第七天条”得到清楚公布,执行得也充分,这一修订明显是为了适应中国现实处境:“人若诱未聘之闺女而与之苟合,则必娶之为其妻矣。倘其父断不肯嫁之,则依闺女奁之资秤银焉。”(《出埃及记》22:16-17)以及“人若诱未聘之闺女而与之苟合,则是犯第七天条矣。倘其父知之,则必提女与奸者送官正法,不得知情容隐也。”(《出埃及记》22:16-17) 五、洪秀全的批注与中国宗教世界的影响 最后笔者希望指出跨文本诠释如何影响洪秀全在中国宗教世界和《圣经》宗教世界中选取不同的主题,从而写下他对《圣经》的八十二条眉批。批注最长的分别是《约翰一书》五章的四百一十九字批注和《启示录》十二章的三百二十一字批注。笔者想从三个范围作讨论:一是撒旦和魔鬼的形象;二是神带着任务下凡;最后是关于太平天国的乌托邦理想和该理想在人间的实现。 根据韩山文(TheodoreHamberg,1720-1854)的记述,洪秀全于1836年得到梁发的九小册《劝世良言》。这部著作为当时饱受列强蹂躏的民众带来一丝拯救的亮光——先知以赛亚的话清楚响亮地说明人在地上做过的恶事(《以赛亚书》5-7;28-31)。而那时的恶,也就是魔鬼的杰作,已经渗透进全人类,因此洁净世界的主要工作就是斩妖除魔。受《劝世良言》启发,洪秀全在批注中强调自己接受了神圣的命令,下凡“斩邪留正”(《马太福音》10:32-33)。稗子的比喻(《马太福音》13:24-43)和撒网的比喻(《马太福音》13:47-52)都是从这个出发点诠释的。 恶的源头可以追溯到《创世记》第三章。洪秀全由梁发的小册子找到伊甸园中引诱夏娃偷吃分辨善恶树上的果子的令人行恶的“蛇魔”(《劝世良言》1:17),他以此为证据指出,在伊甸园中魔鬼就是以蛇为形象首次出现。夏娃受到蛇的试探,相信魔鬼的话。在往后的世代所有女性也受到魔鬼相同的欺骗,依然相信魔鬼的话,为全人类带来毁灭。因此天父决定降下洪水(《创世传》3:1-2;6:5-13批注)。而为了从罪恶中拯救堕落的人类,上帝必须差派他的儿子下凡。梁发认为耶稣的拯救是在中国经典完成后才出现的,所以中国经典未载此事(《劝世良言》12:16)。 洪秀全在整个太平天国运动中,贯彻了杀尽魔鬼、“斩邪留正”的坚定立场。他们组织起摧枯拉朽的军事行动,力图打击显现于中国政治、社会、文化、宗教等方面的魔鬼影响。洪秀全认为除灭魔鬼、阎罗妖及其爪牙是最根本的呼召,是不能妥协的。第一步是消灭所有的偶像和假神像,儒、道、佛皆被认为是崇拜偶像的邪教。儒家学者拜文昌神的行为被责为“向虚空求乞,妄想功名之切”。 在《启示录》十二章的长篇批注中,洪秀全提出了魔鬼与拯救的若干主题,如大红龙等同于名为“阎罗妖”的蛇魔,上帝为救世人差遣耶稣下凡,洪秀全借由地上的女性身体而出世。在这段批注中,洪秀全也引用了他为《旧约》所作的两段眉批。作为上帝拯救的一部分,洪秀全成为麦基洗德,被差遣去保护和祝福亚伯拉罕,因为他知道耶稣将由亚伯拉罕其中一支后裔所生。在这个故事中,因为洪秀全附会自己是麦基洗德,所以经文中的“撒冷王”被改为“天朝王”(《创世记》14:18)。洪秀全在地上的任务是与魔鬼争战,消灭魔鬼,为地上带来和平。这段批注强调他在建立太平天国和应验《圣经》的预言时所扮演的导师角色。 洪秀全下凡的预兆,在他批注上帝在洪水后与人立约的章节(《创世记》9:8-17)中明确予以说明。天虹被视为象征“洪日”,因此洪姓是“预诏差洪日作主也”。中国宗教中的“下凡”观念和神圣的同在,成为解释上帝的圣显、耶稣道成肉身以及洪秀全神圣任务的有力工具。他频繁地使用“下凡”二字,表现深受传统中国宗教的“降下到世俗世界”概念的影响。在《马太福音》三章16节对耶稣受洗的批注,他注“圣神是上帝,盖太兄上帝太子,太兄来,上帝亦来也。今上帝暨基督下凡是也。钦此。”因为上帝临到耶稣,所以耶稣的话是上帝的话,耶稣治病的能力也来自上帝(《马太福音》8:1-4,14-15;9:29-30)。 《创世记》十四章 17-24 节的麦基洗德,被洪秀全附会为“就是朕”。他利用麦基洗德这段经文说明上帝作的所有事都“必有引”。麦基洗德是洪秀全下凡显现的证据:“下凡显此实迹以作今日下凡作王之凭据也”。“引”的概念在上帝带领以色列人出埃及,以及天兄耶稣在犹大出生拯救世界的过程,得到进一步发展。洪秀全也说自己“朕前下凡犒劳祝福阿伯拉罕作今日朕下凡作主救人善引”。 虽然“应许”这个主题似乎是基督教独有的,但是太平天国也运用中国道教、民间信仰中的预兆象征新君王来临的宗教经验。洪秀全声称自己是两约经文中预示由上帝和耶稣差派来的那位使者。耶稣在《马太福音》二十七章中要三天重建圣殿的话,被洪秀全用作象征自己的来临。“三”代表“洪”字旁的三点,而“日”就是代表太阳的日。“三日”就是“洪日作主,复建上帝已毁之殿”。 洪秀全对《圣经》的诠释,为太平天国政权的成立提供了文本依据。太平天国口中的“地上的天国”是指南京的“天朝”,他们对首都的理解是按等候信徒灵魂的那个“大天堂”来理解的。把天朝理解为“小天堂”,代表它暂时的物质存在。洪秀全利用《哥林多前书》十五章49-53节和《使徒行传》十五章14-16节两段经文建立这个理据。同样在《启示录》三章12节提到的“新也露撒冷”(新耶路撒冷)也被他用以证明“天朝”的神圣性。他的批注说:“今太兄至矣,天朝有天父上帝真神殿,又有太兄基督殿,既刻上帝之名与基督之名也。由天父上帝自天降下之新也露撒冷,今天京是也。验矣。钦此。”在地上建立天国是某些基督教团体和神学支派的传统。洪秀全认为他的太平天国应验了福音书中耶稣的话。他在《马太福音》五章的注解中说“天国近了”和“大天国”是包括“天上地下”两个天国。他认为他的天京就是《启示录》二十一章所说的由天上降下的新耶路撒冷。他甚至认为《路加福音》二章13-14节里,耶稣降生时天使所唱的歌也应验了天朝的诞生。“天上荣归上帝,在地太平人间恩和矣”是指“太平天国的建立”。因此《启示录》二十一章约翰所看见的新耶路撒冷,包括了天上和地下。根据洪秀全的批注,天朝的天京就是地上的新耶路撒冷。 洪秀全发动革命的主要动机到底出于宗教经验,还是仅仅利用基督教去发起革命运动?这恐怕要深入考量洪秀全对基督教信念的投入程度。有学者认为,洪秀全写在《圣经》眉上的八十二条批注显得很不连贯、意义不明、十分杂乱,但本文考察了《圣经》在洪秀全的生命经验以及历史处境中的表现,发现在这些看似杂乱的批注背后,其实贯穿着一条主线,即洪秀全自称是上帝次子。正是出于这样的宗教身份,洪秀全对《圣经》进行了挪用和改造。他和当时身处基督教传统的传教士一样,都认为旧约要跟从新约的指引来阅读。旧约是一系列预言,它们不仅预言了耶稣作为基督的救世任务,也预言了洪秀全下凡建立太平天国所带来的拯救。 六、结语 洪秀全及其太平天国对《圣经》的挪用与改造,让我们看到《圣经》离开西方基督教传统的教义预设背景之后来到另一个文化背景,与中国人(尤其是落第的儒家知识分子)的历史性相遇。在19世纪中国的历史处境下,洪秀全阅读《圣经》,从中获得启发力量,重构他们的宗教生命。 《圣经》的主题、概念、故事的动机以及文学结构,给予读者不少想象的空间及诠释的可能,容许读者以不同的方式参与到理解文本的过程中,虽然有些理解在以经文为权威的基督教群体眼中,显得怪异难懂。在洪秀全和太平天国的例子中,乌托邦的理想吸引了科举失意的儒家学者,然后又吸引了成千上万被腐败清政府压迫的穷苦农民。对当时中国南方劳苦大众来说,洪秀全们在阅读《圣经》时产生的丰富想象不可能没有现实意义,这些想象引发了救世的愿望和憧憬。洪秀全所阐明的新宗教表现了试图融合基督教、儒家义理、本土化信仰,以及乌托邦在人间的政治规划等,从而形成一种文化聚合物的努力。因为这种意识形态上的混合主义,百年以来,多数学者低估了它的价值。 回溯到耶稣和他的门徒在罗马帝国中找寻他们的救赎,笔者发现耶稣和洪秀全之间有着令人惊讶的相似之处。耶稣在阅读希伯来《圣经》时认为,自己就是文本中救赎以色列人的神之子。当时绝大部分犹太社群认为这一宣称,还有以新观念解释旧约的方式,侵犯、亵渎了他们的宗教。但新宗教顽强地存活下来。也许太平天国的覆亡只是由于政策失误和军力薄弱,但西方国家的中立态度和传教团体对太平天国的放弃,在客观上鼓励了清政府对太平天国的残酷镇压,西方国家甚至派兵参与镇压,并在太平天国占领过的城市中,不分太平军与无辜平民,一律血腥屠杀。所有太平天国的东西悉数被毁,包括太平天国的书籍亦被付之一炬。无怪乎今天我们只能在英国图书馆里找到流传下来的唯一一本太平天国的钦定本《圣经》。 西方国家对太平天国的敌视,或许缘自他们无法回答洪秀全“异教徒式”基督教实践所提出的挑战。问题是当《圣经》离开它原来的基督教人群背景,来到一个陌生的文化,面对这个文化母体所哺育的众多文本、经典与宗教时,谁有权利为《圣经》诠释设下规条?在一个新的社会-政治处境里,谁有权利把持阅读《圣经》的过程?对那些严格遵循正典批判的人来说,《圣经》是否只能作为基督教经典来理解,而不能成为文学文本或者其他来理解? 《圣经》肯定是一份开放的文本,容许不同的诠释,在不同的处境中可以启发多元的阅读。那么谁应该拥有《圣经》,拥有对它独一无二的诠释权利呢?太平天国诠释圣经的尝试对圣经诠释者提出最大的挑战是:谁有权威去把《圣经》限制在基督教群体中,不让它作为另一个文化下的经典,活出它的生命?谁有权威阻止圣经成为亚洲处境中富于想象力与启发性的文本? 来源:本文选编自李炽昌《《圣经》在中国——太平天国对经文的诠释》 原载《深圳大学学报(人文社科版)》2009年第6期 《中国历史评论》编辑部 本期编辑:于海返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】