| 新《公司法》修订的五大税务影响解读 | 您所在的位置:网站首页 › 印花税法最新修订 › 新《公司法》修订的五大税务影响解读 |

新《公司法》修订的五大税务影响解读

|

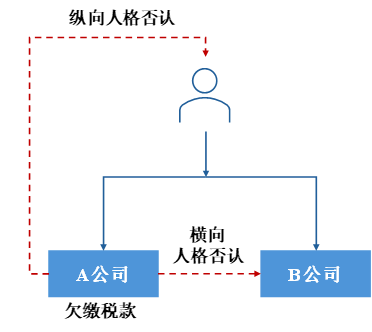

作者:姜冬妮丨袁世也丨沈靖丨宋雨博[1] 2023年12月19日,正值《公司法》颁布30周年,十四届全国人大常委会第七次会议表决通过新修订的《公司法》,于2024年7月1日起施行。我国现行《公司法》自1993年12月19日公布以来,经过了1999年、2004年、2005年、2013年、2018年一共5次大大小小的修正或修订,此次新《公司法》颁布意义重大,对于股东出资责任、公司资本制度、公司治理制度、股东权利保护、公司设立、退出机制等方面做出了进一步规范。 结合本次《公司法》修订,我们针对其中可能对公司、股东、债权人产生税务影响的条款进行分析研究,并针对五大要点进行深度解读,为公司在新《公司法》下完善自身的财税管理制度,提升公司财税治理水平提供可供借鉴的思路。 一、五年最长认缴期限 — 减资税负与利息扣除 本次《公司法》修订的一个重大变化就是公司资本制度的变革。新《公司法》第四十七条新增“全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足”,强制规定了有限责任公司股东的最长认缴期限,且不仅适用于新设公司,还适用于存量公司(对新法施行前已登记设立且出资期限超过新法规定期限的公司设置过渡期,要求其将出资期限逐步调整至新法规定的期限以内)。这主要是由于2013年实行认缴登记制改革以来,出现了不少注册资本大额,股东认缴期限过长的公司。由于股东出资期限没有限制,理论上股东可以永远不实缴出资,这损害了债权人对于注册资本的信赖,影响了交易安全。 新《公司法》对于五年最长认缴期限的规定有助于解决以上问题。同时,对于公司和股东相关税负也有着重要影响: (一)减资程序的可能税负 考虑到存量公司在设立时多处于旧《公司法》的认缴出资时代,注册资本额较高。在新《公司法》的背景下,可能出现许多公司减少注册资本以降低所需实缴出资额要求的情形。 减资可能需要缴纳所得税,以企业股东减资为例,根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)的规定,投资企业从被投资企业撤回或减少投资,其取得的资产中,相当于初始出资的部分,应确认为投资收回;相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分,应确认为股息所得;其余部分确认为投资资产转让所得。换言之,投资企业减资取得的资产,包括投资收回的成本、股息所得、投资资产转让所得三部分。根据《企业所得税法》第二十六条第二款规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入,免征企业所得税。综上,一般只有投资资产转让所得部分需要计算缴纳所得税。 在新《公司法》背景下,为了降低实缴出资额目的而减少注册资本行为,企业股东可能不会从减资中取得“投资资产转让所得”,可能不涉及企业所得税的缴纳。然而,如果公司的净资产数额较大、留存收益较多而减资股东却并未取得减资收入的,可能会引发税务风险。进一步的,如果股东之间实缴比例不一致,经全体股东一致同意实行了定向减资[2],那么税务层面,由于部分股东的持股比例可能相对上升,减资可能会被视为对其他股东的股权赠与或转让,从而涉及相关税负。因此,有必要谨慎考量减资过程可能涉及的税务风险。 (二)利息支出的税前扣除 根据《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》(国税函〔2009〕312号,下称“312号文”)的规定,凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的,该企业对外借款所发生的利息,相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息,其不属于企业合理的支出,应由企业投资者负担,不得在计算企业应纳税所得额时扣除。 312号文的出台背景为2005年《公司法》修订后,根据2005年《公司法》第二十六条的规定,分期出资应在两年内缴足(投资公司为五年)。312号文规定的原理为,根据《企业所得税法实施条例》第二十七条,企业能够在税前扣除的支出应当是合理的,符合生产经营活动常规。企业的经营成本首先应当由企业投资者的投资来满足,若投资者已在规定期限内实缴全部出资,而企业仍需对外借款满足生产经营需要的,方属于合理支出。否则,相应部分的利息支出应视为由投资者负担(因投资者未在规定期限内缴足应缴资本额),需要做纳税调增,不得在计算企业应纳税所得额时扣除。 对于公司制企业而言,312号文所称的“规定期限”一般为公司章程约定的期限,而新《公司法》为有限责任公司设定了不超过5年的法定最长认缴期限。实践中,对于312号文的适用存在两种处理方式:第一种处理方式认为,无论期限是否届满,只要应缴资本额未全部到位,相应利息支出差额就需要做纳税调增;第二种处理方式认为,期限届满后,应缴资本额仍未全部到位的,相应利息支出差额才需要做纳税调增。 对于前者,此次《公司法》修订的期限并不会对312号文的适用产生实质影响;对于后者,312号文的适用将会转变为,有限责任公司在约定期限或法定5年期限(孰短)内,股东未缴足应缴资本额的,自期限届满之日起,该企业对外借款发生的利息支出,相当于实缴资本额与应缴资本额差额应计付的利息,不得在税前扣除。 因此,我们建议,有限责任公司应关注是否存在大量尚未实缴的应缴资本额或者约定了超过法定期限的认缴期限,尤其在公司存在借款时,应主动与主管税务机关沟通确认相关的税务处理方式,依法依规合理计算利息支出的税前扣除金额,准确缴纳企业所得税。 (三)关联债务利息支出税前扣除限额 可以预见,随着五年最长认缴期限的确立,公司对于注册资本额的设置相比以往会更为克制,股东可能会设置较低的注册资本额,从而降低五年内需实缴出资的资本额。根据《财政部、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号)的规定,一般情况下,企业实际支付给关联方的利息支出可以在税前扣除的条件之一为,其接受关联方债权性投资与其权益性投资比例不超过2:1(非金融企业)。因此,若公司设置较低的注册资本额从而降低所需的实缴出资额可能会进一步导致能够在税前扣除的关联债务利息支出降低。 综上,我们需要提醒股东应综合考虑最长认缴期限、现金流情况、关联债资比、税负影响从而确定注册资本额。 二、横向法人人格否认 — 税务责任横向穿透 原《公司法》规定,“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”通过纵向否认法人人格的方式“刺破公司面纱”,追究公司特定股东的责任。新《公司法》通过第二十三条,“股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一个公司的债务承担连带责任”新增了横向法人人格否认制度,追究股东控制的其他公司的责任。

在实践中,存在通过设立多家“壳”公司以关联交易的方式转移利润、逃避税款等债务的情形;更甚者,为了逃避应缴纳税款的义务,部分公司或停止生产经营或申请破产清算,由原股东新设一家经营范围类似的公司,将原公司的团队、设备、资产、经营渠道等一些想保存的人员或资产转移到新公司继续经营。此时,由于原公司名下一般已无资产,税务机关的执法存在较大困难,即使税务机关掌握了股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避税负的证据,也只能穿透至股东个人追责,而无法穿透至股东新设立的公司。 新《公司法》提供了公司横向法人人格否认的法律依据。当税务机关掌握公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,通过“换壳经营”的方式,逃避缴纳税款等债务的证据时,税务机关有权依法要求股东控制的其他公司承担连带责任,击穿股东为违法偷漏税设置的“保护伞”。 因此,投资者切不可认为公司之间始终互为独立,任何情况下都不必为其他公司承担责任,从而试图通过所控制的多家公司之间进行违法操作而逃避缴纳税款。须知,在新《公司法》实施后,税务机关依法不仅有权追究特定股东的责任,还有权追究特定情形下股东控制的其他公司的责任。 三、明确股权、债权出资 — 非货币性出资税负 新《公司法》第四十八条将股权、债权明文纳入非货币性出资列举的方式之中,此前《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)(2020修正)》第十一条和《市场主体登记管理条例实施细则》第十三条第三款分别对于股权、债权用于出资的条件进行了规定。股权、债权均能够以货币评估估价并可依法转让,符合非货币性出资的原理,而非货币性出资往往涉及到比较复杂的税负问题。 以股权出资为例,主要税负分析如下表[3]: 股权出资 所得税 增值税 个人股东 按照“财产转让所得”缴纳个人所得税;满足条件的可以5年分期缴纳 以非上市公司股权出资,不属于增值税应税范围;以上市公司股票出资,存在免征增值税的可能 企业股东 视同销售确认收入,计算缴纳企业所得税;满足条件的可以5年分期缴纳;满足特殊性税务处理条件,可以不确认所得 以非上市公司股权出资,不属于增值税应税范围;以上市公司股票出资,应缴纳增值税,税率一般为6% 所得税层面,若个人以股权出资,根据《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》(2014年第67号)第三条和第四条的规定,自然人股东以股权对外投资属于个人转让股权,应以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。同时根据《财政部 国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》(财税〔2015〕41号)的规定,纳税人一次性缴税有困难的,可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后,自发生应税行为之日起不超过5年内(含)分期缴纳个税。 若企业以股权出资,根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)第二条第六项的规定,由于法人股东(企业)以股权出资,改变了资产权属,应视同销售确认收入,计算缴纳企业所得税。同时根据《财政部、国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕116号)的规定,同样允许在5年内分期缴纳企业所得税。另外,若满足《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号)规定的特殊性税务处理条件,则可以不确认所得。 增值税层面,根据《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,若以上市公司股权(股票)出资,应按金融商品转让缴纳增值税,税率一般为6%;若以非上市公司股权出资,则不属于增值税应税范围。同时根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,个人从事金融商品转让服务的免征增值税。因此,自然人股东以上市公司股票出资,存在免征增值税的可能。 综上,非货币性出资的税负评估较为复杂,且根据非货币性出资的形式不同,税负也存在较大差异。因此,我们建议企业和个人以非货币性资产出资时,提前测算潜在税负,作为出资成本的重要考量因素。 四、异议股东回购请求权扩张 — 合理价格税负影响 新《公司法》在保护中小股东权利方面的一大亮点为扩张了异议股东回购请求权的适用情形。其中第八十九条第三项规定:“公司的控股股东滥用股东权利,严重损害公司或者其他股东利益的,其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。”在大股东滥用权利时,该项修订为中小股东提供了退出公司的渠道。 随着未来股东维权意识的逐步加强,股东异议回购请求权的适用可能会增多。从税务层面而言,新规的“按照合理的价格收购”是关键的涉税风险点。由于非上市公司不存在股权公开交易市场,“合理的价格”往往难以通过公开市场价格衡量,若定价不合理,可能导致主管税务机关重新核定收入并计算缴纳税款等税务风险。根据我们的经验,一般情形下,个人股权转让的合理价格可以参考《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》(2014年第67号,下称“67号文”)的精神,采用净资产法、类比法等方法确定;尤其需要注意同一时期、同一条件下不同股东股权转让价格差异悬殊的情形。 但是,在前述行使股东异议回购请求权的特殊情况下,其交易性质与一般市场交易并不完全一致。根据67号文第十三条,“符合下列条件之一的股权转让收入明显偏低,视为有正当理由:(四)股权转让双方能够提供有效证据证明其合理性的其他合理情形”的规定,当股东行使异议回购请求权,股权回购价格偏低时,存在被主管税务机关认为具有“正当理由”,从而无需被核定收入并重新计算缴纳税款的可能性。提请注意,股权转让价格是否具有合理性需由主管税务机关根据个案的具体细节和实质内容予以判定。 此外,新《公司法》第八十九条亦新增对于特定情形下异议回购的股权,应当在6个月内依法转让或注销,鉴于股权转让涉及第三部分分析的一系列税负,公司在回购股权时应当在确保合理价格的情形下,综合考虑未来转让的可能价款和税费成本以确定回购价款。 五、新增简易注销条款 — 债务承诺不实责任 新《公司法》第二百四十条新增了简易注销条款,“公司在存续期间未产生债务,或者已清偿全部债务的,经全体股东承诺,可以按照规定通过简易程序注销公司登记”。同时规定,公司采用简易程序注销登记的,股东对于上述债务内容承诺不实的,应当对注销登记前债务承担连带责任。 实践中,关于公司注销后,税务机关发现原注销公司存在未结清的欠缴税费应由哪个主体承担一直存在争议。因此,也存在部分股东在公司面临税务问题时,试图通过直接注销公司以“逃之夭夭”。然而,一方面,根据我们的经验,即使企业办理了税务登记注销,税务机关也有可能要求恢复税务登记手续。另一方面,此次新《公司法》修订为税务机关在企业简易注销后,发现企业注销前存在欠缴税款从而要求企业股东承担连带责任提供了直接的法律依据。相比于原依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十九条、第二十条第二款的规定来处理此类问题,新《公司法》在提升了该条款法律效力的同时,还明确了股东对于债务承诺不实的连带责任性质。 因此,我们提请股东注意,注销公司并不代表可以逃避责任,税务机关有可能依法要求对欠缴税费内容承诺不实的股东承担连带责任。在面临税务合规问题时,股东应积极配合税务机关,不要试图“溜之大吉”。 六、小结与展望 《公司法》修改引发的企业减资等事宜,并不是纯粹的法律问题或者税务问题;既可能影响企业和股东的利益,也可能引起税务机关的关注以及企业的税务合规性。汉坤作为一家在投融资、企业并购重组、税务优化等多个领域深耕细作的咨询机构,可以给企业或投资人设计并落地一站式的减资等安排方案。该等方案可以兼顾税务合规性,以及与投资人沟通的要点和策略;最大限度实现新公司法环境下的企业持续合规运营以及税务安全,我们很高兴就公司和个人税务相关问题为您提供建议和帮助,包括以下内容: 公司投资、减资、退出等情形下的税负影响分析和税务筹划建议; 私募股权基金募集、投资、持有、退出阶段,全生命周期的税务筹划建议; 并购重组涉及公司红筹架构、关联交易、解除VIE、跨境收购等问题的税务优化建议; 资本市场涉及IPO重大涉税意见、税务争议解决、退市重组安排等问题的税务方案支持; 个人财富筹划涉及股权转让、信托架构、股权激励等问题的税务服务; 破产企业处置中税负测算、税费承担、清偿顺序等税务咨询及筹划服务; 逃税罪、虚开发票罪等涉税刑事咨询及诉讼服务; 企业和个人税务合规相关的税务咨询与筹划服务。 特别声明 汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展,仅供参考,不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。 如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议,请与汉坤律师事务所以下人员联系: 姜冬妮 电话: +86 10 8524 5898 Email:[email protected] 袁世也 电话: +86 10 8524 9477 Email:[email protected] 沈靖 电话: +86 10 8524 5855 Email:[email protected] [1]实习生吴华玲对本文亦有贡献。 [2]新《公司法》第二百二十四条明文规定禁止非同比减资(法律另有规定、有限责任公司全体股东另有约定、或者股份有限公司章程另有规定的除外)。 [3]暂不讨论增值税附加与印花税。 |

【本文地址】