| 南京最美的15座桥,故事也是美的醉人... ... | 您所在的位置:网站首页 › 南京桥北旅游景点 › 南京最美的15座桥,故事也是美的醉人... ... |

南京最美的15座桥,故事也是美的醉人... ...

|

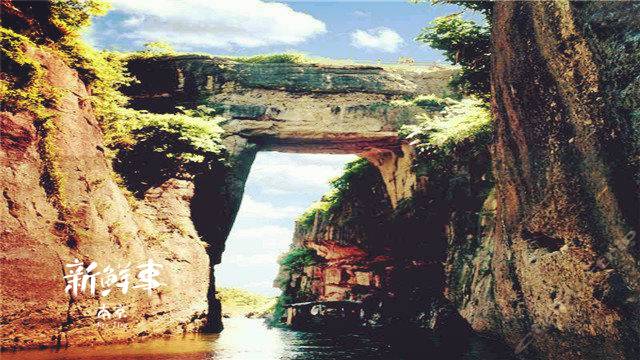

所以说,天生桥实际上并不是天生的桥,天生桥是因胭脂河而生,而开凿天生桥时焚石凿河十五华里,使得山岗岩石夹杂着紫红,犹如胭脂,胭脂河之名便由此而来。

在人工运河上留石为桥,是当年工匠们的创举,展现了古代劳动人民的聪明才智和古代桥梁建造的辉煌成就。可惜南桥早在1528年崩塌,仅余现在的北桥。现存天生桥长34米,宽9米,像这种在人工运河上留下巨石而成的天生桥,国内仅此一座。

在胭脂河开凿时,工匠们选择石质坚硬、地势较高的地方作为县城向西的通道。现在此处已成为一大胜景,乘船进入胭脂河,只见两岸怪石高悬,绝壁危岩,一条巨石横跨两岸,十分壮观。 胭脂河——天生桥现已列为“江苏省文物保护单位”,金陵新四十八景之——凝脂沉霞,因河两岸险峻、陡峭、秀丽、幽深,素有“江南小三峡”之称。

童男桥 始建于清光绪三十一(1905)年

该桥始建于清光绪三十一(1905)年,跨于大河之上。大河东流汇入云台山河。童男桥是一座纵联分节单孔石拱桥,南北走向,桥长15.3米,宽4米,矢高4米,净跨5米,桥基长约4米,桥主体由当地产砂岩和石灰岩垒砌而成。

这座桥曾经也是一个繁华之地,历史上也是条要道。但因为后来通了公路,原来的土路渐渐荒废,坍塌成了田埂,这座桥也被人遗忘了。渐渐地被灌木和深草所掩盖,除了种田的农民来往经过踏出一条小径,几乎看不出原来模样。

逸仙桥 修建于1929年

逸仙桥位于南京秦淮区。这座桥原先是一座十分破旧的石桥,紧临明故宫皇城西安门,是为迎葬孙中山灵柩筑中山大道时建。1929年建桥,名逸仙桥,1963年、1997年改建,仍称原名。 【小故事】 逸仙桥是当年为中国民主革民的领袖孙中山先生修建的。1925年3月12日,孙中山先生在北京逝世后,按其所愿,葬于古城南京的紫金山。但是因为南京当时的城市交通系统还不是很完善,于是就在南京修了中山北路,中山南路,中山东路。来行使在载着孙中山先生灵柩的车子。

由于当时中山东路上的一座石桥十分破旧,国名政府下令,重建此桥,并改名逸仙桥。逸仙则是孙中山先生的号。 后来,在侵华日军占领南京时,日军就是踏着这座桥,从城东方向进入市区的。1949年至今,逸仙桥的桥面不断扩面出新,但那象征着孙中山先生的栏杆始终没有动。这座桥成了南京的骄傲! 七桥瓮 修建于1440年(明正统五年)

七桥瓮位于南京市秦淮区红花街道七桥村,是南京现存体量最大的古桥,全国重点文物保护单位,于明朝正统五年(1440年)建成,比重修的卢沟桥还要早4年,是中国唯一一个用“瓮”而不是“桥”来命名的古桥。

【小故事】 在明代称上坊桥,清代改称七桥瓮,因桥有七孔而得名。七桥瓮建于明初,沟通秦淮河两岸,又为军事要冲,是明朝拱卫都城南面的门户。太平天国两次破清军于此,辛亥革命光复南京后,江浙联军又在此大败守军。 七桥瓮中瓮石刻记载了历代对该桥的修理情况,有“清顺治六年(1649年)重修”、“上元县知县陈祖道重修”、“南京马路工程处重修”等字样。

这座桥全长89.60米,宽13米,高25米,桥身酷似弯弓,1956年曾对桥身两侧和瓮壁进行维修,同时修补残损分水兽头;1964年,增建水泥桥栏;1974年铺设沥青桥面;1982年七桥瓮为江苏省文物保护单位。2008年对整座桥梁进行了综合修缮,2013年列为全国重点文物保护单位。 现存的七桥瓮依旧保持着明代的原貌,桥墩、桥瓮和兽头等均是原物。桥瓮上方桥耳两侧还有16只精雕的螭首兽头,堪称中国古代拱桥中的杰作。七桥瓮横跨秦淮河上,地处交通要道,且深沉宽阔,十分壮观。附近现已开辟为七桥瓮生态湿地公园。

玄津桥 始建于明初

玄津桥在中山东路逸仙桥南,为三孔石拱桥,横跨古杨吴城壕,长41。6米,宽19。1米,始建于明初。原桥面、桥栏两端各有一对石狮。明末桥两侧还建有游廊。1981年桥面改沥青路面,桥栏用水泥补砌。 由于皇宫处于南京城东,所以官员日常大多从西安门出入皇宫,所以玄津桥使用频繁。清代为避康熙帝玄烨之讳,玄津桥改为元津桥。1929年为迎接孙中山先生灵梓而辟中山东路并建逸仙桥,玄津桥不再做为交通要道。2001年仿照明代风格用汉白玉修复了桥栏。

值得一题的是,玄津桥东南侧,还保留了一小段明代的桥栏,非常珍贵。这段桥栏可以说是南京明初皇家建筑(特别是桥梁)的一个“孤本”,因为明故宫的金水桥、明孝陵的升仙桥的桥栏都丝毫不存了。 可以看出玄津桥桥栏与皇宫内部建筑的桥栏不同,采用的并不是明初典型的龙凤柱头,也不是寿桃形柱头,而是粗壮的方型柱头,上面覆的是莲瓣纹样。栏板也非常粗壮,采用的是传统的宝瓶装饰,意味着“出入平安”。 在桥栏东西南北四个角,柱头上分别雕刻着一只小狮子,可惜现在只能看到一个,还十分残破。小狮子的雕刻是典型的明初皇家风格,底座是一个小巧精致的须弥座。

文德桥 始建于明万历十三年(1585年)

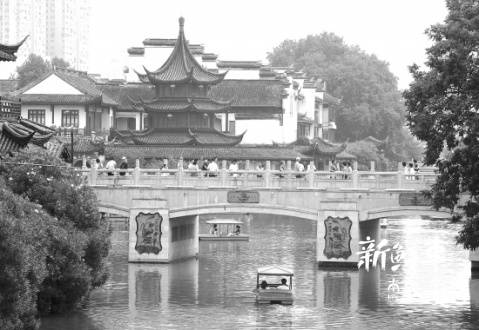

你有多少次去夫子庙,路过这座古桥。文德桥位于南京市秦淮区夫子庙秦淮风光带,始建于明万历年间,其后多经翻建。“文德桥”的“文德”二字取自儒家思想“文章道德天下第一”的意思。 【惊心动魄】 历史上的文德桥多次发生桥栏塌陷事故,尤其是光绪三十年(1904)端午节,市民在桥上争观龙舟竞渡,正当兴高采烈之际,桥栏断裂,桥身倾塌,造成了数百人落水的惨剧。相传幼年的茅以升那年正好生病在家未能去观看龙舟,后来听小伙伴讲述这件事,便暗下决心修建桥梁。 文革时期的文德桥还是木质结构,经过风吹雨淋,走在上面已是摇摇晃晃,桥身也只是简单地油漆了一下。我们现在看的文德桥已是历经多次翻建之后的了。

【文德分月】 这是由于文德桥处于特定的位置和结构,正值日晷子午线上。每年家历十一月十五日午夜前后,在该桥东、西侧的秦淮河上,可见水中左右各半边月亮。无论从桥的哪侧往下看,河里都只有半枚月亮,称“文德分月”。 清代文学家吴敬梓曾夜游文德桥,见此奇观,咏诗一首:“天涯羁旅客,此夜共婵娟,底事秦淮水,不为人月圆”。唐代大诗人李白酷爱明月。他来文德桥附近酒楼饮酒赋诗,只见皓月当空,突然,他发现月亮掉在水里,醉意朦胧中跳下桥去,留下了李白投水捞月的佳话。

【靠不住】 南京民间流传着这么一句谚语,“文德桥的栏杆——靠不住”。多用来形容一个人不靠谱。想当初这一带可是极其繁荣昌盛,每年农历十五男男女女、老老少少都来文德桥赏月。 就在某一年的十一月十五这一天,兴致勃勃前来赏月的人群中突然听到了“轰”一声。桥东的栏杆塌了,不少赏月的老百姓掉入河中。就在百姓惊魂未定的时候,西面的栏杆又飞出去了,人潮又一次翻入河中。据说那次事件有几十个老百姓未被救上来。从此,南京人不再相信文德桥,常把这句谚语挂在嘴边表达人或事不靠谱。

【君子不过文德桥】 文德二字取文德以昭天下之意,但南京民间有“君子不过文德桥”一说。原是因为当时的夫子庙一代为科举重地,每有赶考学子聚集苦读;对岸则是名冠江南的酒肆妓馆之地。文以载德、厚德载物的儒家正统,与及时行乐、纸醉金迷的金粉之地,只隔一座文德桥。

武定桥 始建于南宋淳熙年间

文德桥向西南不远处,有一座桥叫武定桥,它建于南宋淳熙年间,当时叫嘉瑞浮桥,因其在长乐渡之上,又叫上浮桥,当时长乐渡叫下浮桥。 明朝初年,中山王徐达家的后门正对此桥,徐达谥武定,遂改桥名为武宁桥。清道光皇帝叫旻宁,又改为武定桥。此名又与文德桥相呼应,俗称文、武二桥。 不得不说的是明清至民国时期,这里妓院盛行,六朝金粉,笙歌不绝,建国后才出现崭新的风貌。

文源桥 明洪武二十六年(1393年)

南京夫子庙泮池东面的文源桥,以前叫白鹭桥,再前则叫黄公桥,是为纪念一位“三元及第”、名叫黄观的侍讲学士为建文帝殉难而兴建的。

【小故事】 黄观,字伯澜,安徽贵池人。由于他从秀才到状元(洪武二十四年),经过的六次考试(县考、府考、院考、乡试、会试、殿试)均获第一名,时人赞誉他“三元天下有,六首世间无。”后迁礼部右侍郎。在建文朝任侍讲学士,住南京石坝街。 他与方孝孺、齐泰等同为建文帝所亲信重用。燕王朱棣发动靖难之役攻下南京时,他反对燕王朱棣大行杀戮,逃往家乡。

朱棣对他的家属进行了令人发指的报复。他派人将黄观的妻子翁氏及女儿抓起来,将翁氏配给象奴。翁氏不甘受辱,乘机携二女及家人奔淮青桥投溪而死。 黄砚闻讯,痛不欲生,在贵池面向金陵而死。后人在其居处建黄公祠,又在此建木桥,名黄公桥。民国二十年重建,解放后更名白鹭桥,因桥可通达白鹭洲(三山半落青天外,二水中分白鹭洲——李白)。

1986年再次整修,在桥上发现清同治(1869)年中秋重刻“黄文贞公传”石碑一块,证实此桥确为古黄公桥。1997年有学者建言,桥的北岸为儒学科考文化的重地,桥名应与文德桥呼应,故再更名为文源桥。

文正桥 建于清顺治三年(1646年)

此桥以西20米原有利涉桥,建于清顺治三年(1646年)。康熙二年(1663年)木桥改建石桥,民国时期利涉桥严重破损拆除,桥墩尚存。 民国十六年(1927年)在利涉侨东侧建铁路桥。1958年拆除贯穿市区的铁路,此铁路桥改为人行桥,定名文正桥,寓于“夫子庙儒学内涵、科举考试为金陵文化正统、正宗”之意。

【小故事】 这个桥的有名,是因为桃叶渡的故事。站在文正桥上向对岸看去,桃叶古渡就在眼前,那是东晋书法家王献之接送小妾桃叶的地方。 遥想当年,青溪渡口,黄昏时分,一代锦衣名士伫立晚霞中,耐心等候着一叶轻舟。而在小舟上,一位红粉佳人正向他含笑招手致意,那是何等的情致!

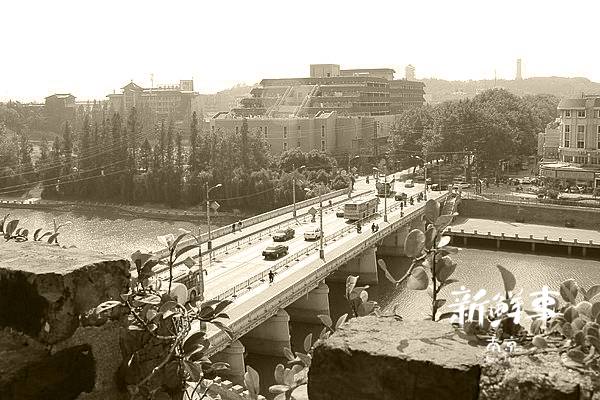

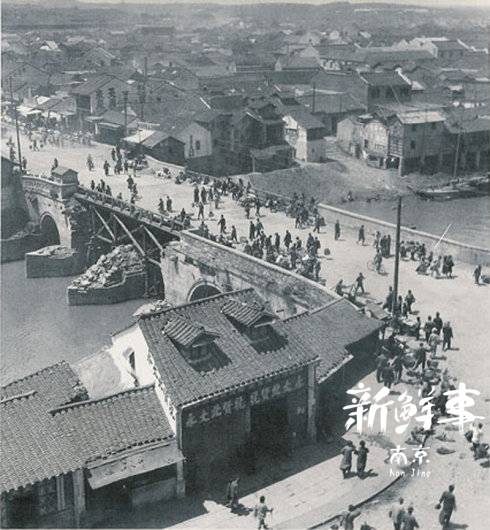

长干桥 始建于杨吴时期

长干桥位于南京市秦淮区中华门外,跨外秦淮河,长干桥始建于南唐,为南唐宫殴御街直达城外长干里的必经之道。 南宋年间,户部尚书马光祖重建,更名长安桥,为五拱石桥;明初复建,又名聚宝桥;清代历次修之。它前临长干里、雨花台,后倚南门、镇淮桥,百雉纡遇,万户栉比。

长干桥犹如古城金陵的门牙,曾屡遭战火,桥因此而渐圮清代后期和民国时期皆修建过。 明初 清代 明初改建,又名聚宝桥。清代多次维修。 太平天国 在天京防卫战中遭破坏,清光绪二年修复,桥长43米。 1937年 抗日战争时炸毁。日伪时期搭木桥维持交通。 1946年 草修,两年后崩塌,临时架设军用便桥,维持交通。 1951年 1月 由市建设局重建。利用原桥基重建墩台,设计车辆荷载为汽-13级、拖-60级,第一任市长刘伯承题写桥名。 1975年 因汛期排洪仍不顺畅,再度扩建。 从中华门城堡出来,即迈上了凌空越阻的长干古桥。立桥望水,只见远处帆樯顺着占老、恢弘的城墙移动;桥下秦淮湍流,桥畔春风如絮,柳花似风雪;桥上整日车水马龙,行人络绎,一派春意盎然的升平景象。

朱雀桥 建于东晋时

朱雀桥,历史上又称大航、大桁、朱雀航,为东晋时建在内秦淮河上的一座浮桥。该桥应在今中华门城内的镇淮桥和武定桥之间,正当古长乐渡之处。 附近乌衣巷有东晋名相王导、谢安的宅院。唐诗人刘禹锡在怀古名篇《乌衣巷》诗中曰:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”这首脍炙人口、千古传咏的名作产生后,乌衣巷和朱雀桥便闻名于世。

但是其遗址在清代已难寻觅。清人陈文述的《朱雀桥》诗云:“野草溪花媚晚凉,残基犹说晋咸康;镇注桥北无遗址,何处当年廿四航?”说明朱雀桥遗址在清代已难寻觅。 人们为追忆朱雀桥,往往把镇淮河当作昔日的朱雀桥。不知有多少历代文人名士来此抒发过桑梓情思,抚今追昔!如今在南京城南中华门城内的武定桥和镇淮桥间新设朱雀桥,尚不失当年风范。

淮清桥 始建于南朝

淮清桥是位于中国江苏省南京市秦淮区建康路东段的一座石拱桥。始建于南朝,古名青溪大桥,后因古青溪与秦淮河在此汇流而得名淮清桥。 在1954年,桥梁曾整修,列为区级文物保护单位。1992年,公布为南京市文物保护单位。

古桥畔有亭,供人歇息。桥亭有联,集唐代诗人刘禹锡、韦庄的名句:“淮水东边旧时月,金陵渡口去来潮”。意境清雅,为金陵桥联佳作。现桥为清嘉庆年间重建,惜亭未重建,联亦不存。东晋王献之迎桃叶的渡口桃叶渡,即在此桥附近。 明末诗人余怀写“青溪”诗,对当年淮青桥面貌有描述。诗云:“樽前绛雪押冰绡,海上仙云堕砌桥,欲问先生归游处,青溪渡口赤栏桥”。解放后,桥面和桥栏都进行了整修,现桥长17米,桥宽14米仍为石拱结构。 南京著名文化学者薛冰说,淮清桥的得名,就是因为这里是秦淮河与古青溪的交汇处。秦淮河古名“淮水”,取一个“淮”字,再加上一个“青”字,就成了建在这里的古桥的名字。由此看来,“淮青桥”才是正确写法,现在通用的“淮清桥”并不准确。

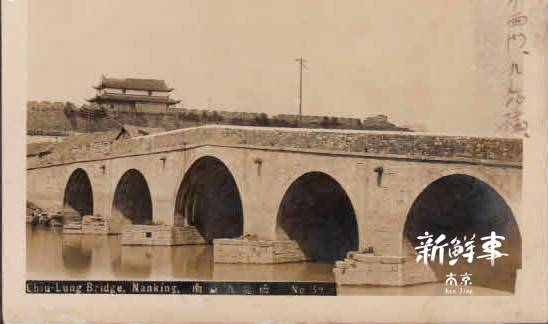

九龙桥 建于明朝初年

九龙桥位于江苏省南京市秦淮区东水关东侧,为一座横跨秦淮河的南北向无铰五孔石拱桥,长51米,宽12.4米,高5.7米。该桥建于明朝初年,因邻近通济门又称通济桥(今在其东侧建有新的通济门桥)。

【小故事】 明太祖朱元璋为了巩固他的王朝和繁荣明朝的经济,建造了这座桥,朱元璋为"锁"住大明朝的"风水",给此桥起名为"九龙桥",希望借助龙的神奇力量"镇住南京的风水",以永保大明朝的宏伟基业代代的相传。

清光绪十年(1884年)曾重修,1937年抗日战争中桥被日军飞机炸毁一段,中华人民共和国建国后按原样恢复。 秦淮河在此处分为内外两股支流。2001年整修时在保留桥基的同时重新铺设了青石桥面,并安装了雕石栏杆,现为夫子庙秦淮河风光带的一部分。

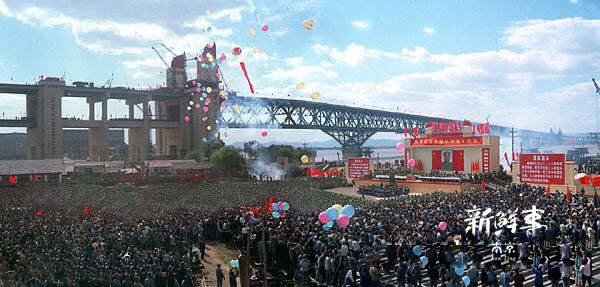

南京长江大桥 20世纪60年代

南京长江大桥是南京的标志性建筑、江苏的文化符号,共和国的辉煌,也是中国著名景点之一,被列为新金陵四十八景。它也是中国桥梁建设的重要里程碑。 这座大桥是新中国第一座依靠自己的力量设计施工建造而成的铁路、公路两用桥,是中国自行设计、自行建造的、当时国内最大的铁路、公路两用桥,它的建成通车,成为沟通南北的交通大动脉,标志着我国的桥梁建设达到世界先进水平。

从20世纪初到抗战沦陷,再到新中国成立,这座大桥的建设计划一直被耽搁。终于在国务院于第一个五年计划末期,即提出修建南京长江大桥的建设计划。 1960年1月18日,主体工程正桥桥墩开工,正桥9号墩钢围笼浮运下水,宣布南京长江大桥正式开工,大桥建设全面启动。大桥在建设过程中,克服了技术、自然灾害等多方面的困难。 【建桥期间的困难】 地质复杂 南京段的长江一般是指从安徽马鞍山采石矶到江苏镇江这一段江面。这里的地形似一个肚兜,水深浪急。险要的地势,形成了“长江天堑”。 洪汛灾害 1964年9月,大桥工程遭遇建设中的最大危机:在秋汛洪水的冲击下,大桥面临着沉井倾覆、桥址报废的巨大危险。建桥工人在洪水中冒着生命危险,连续抢险近两个月,最终采用林荫岳的“平衡重止摆船”方案克服了沉井摆动,使大桥转危为安。 经济困难 大桥开工不久,中国面临三年困难时期,大批工程下马。费用一再被压缩,后来周恩来总理批准大桥作为特例继续招工、购买设备,南京市政府则保证了生活物资的供应,施工得以继续进行。 国际形势 1960年,由于中苏关系破裂,从苏联进口的部分钢材不合格,苏联后来更拒绝供货。1961年,中国决定使用国产钢材,走自力更生的道路。 文革武斗 不久文化大革命开始,建桥职工分成两派互相“武斗”,大桥工地陷于瘫痪。南京军区司令员许世友派部队入驻工地,调解两派矛盾并参加施工,大桥建设得以继续进行。在大桥建成前,每天有数千名南京市民在大桥工地义务劳动,大桥建设者热情高涨。 所以南京长江大桥这一路走来着实不易,南京百姓也深知其味。以至于现在只要提到南京长江大桥,都深感骄傲。它在每个南京人的心中,不止是一座桥。在这里我们能够倾听历史的回声,能够走进峥嵘的岁月,能够感受民族的意志。 建设中的长江大桥

五万人庆祝南京长江大桥通车

48年弹指一挥间,现在的南京长江大桥已经老了,封闭维修改造工程最快在下周开始。这老家伙是时候好好休息休息了。

南京大胜关大桥 2006年8月4日

大胜关长江大桥代表了中国当前桥梁建造的最高水平,被誉为“世界铁路桥之最”,是世界首座六线铁路大桥。 双跨连拱为世界同类级别高速铁路大桥中跨度最大;是目前世界上设计荷载最大的高速铁路大桥;设计时速三百公里位于高速铁路大跨度桥梁世界领先水平,极具纪念意义。

从外观上看,大桥由3个主桥墩在湍急的江水中撑起巨大的身躯,两架组合钢拱架组成优美的“M”形,与“一”字形桥面一起,把水天一色映衬无遗。 大胜关大桥创造了长江上建桥的多项新纪录,为京沪高速铁路全面开工开了个好头。2011年1月,大桥正式通车。

其实,在南京,有故事的桥,远不止这些。有些已经消失在时代的潮流中,有的静坐在角落默默无闻。无论哪一种,都可以听到历史的回声,看到古人造桥技艺的精湛,遥想那时小桥繁华的风景。 在青山绿水之间,我想牵着你的手,走过这座桥。 桥上是绿叶红花,桥下是流水人家, 桥的那头是青丝,桥的这头是白发。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】