| 肖邦《前奏曲》音乐风格精解 | 您所在的位置:网站首页 › 单音音乐复调音乐主调音乐演变过程 › 肖邦《前奏曲》音乐风格精解 |

肖邦《前奏曲》音乐风格精解

|

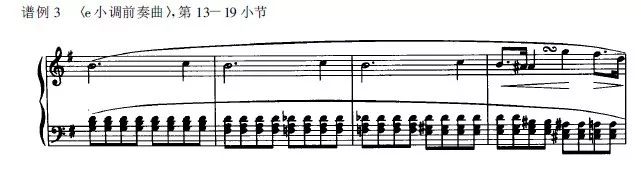

/旋律/ 肖邦的钢琴音乐,首先是通过其取之不尽的美妙旋律产生迷人的魅力。 旋律在肖邦的钢琴作品中已经不仅仅是一个主题, 他把意大利美声唱法的歌唱风格带到钢琴上, 在此之前几乎没有别的作曲家能够像肖邦那样使旋律在钢琴上纵情歌唱。 他通过短小的音型与花腔、颤音、倚音琶音分解、以及短暂掠过的调性游离等手法, 使主题旋律在重复时, 总能够充满艺术性并生动活泼、富于变化。 肖邦的前奏曲具有纤巧的旋律线条和精心组织的和声音响。 在第4首〈e小调前奏曲〉中, 在以八分音符连续进行的和弦伴奏背景上, 一支围绕着属音b 上下回旋的旋律孤独地歌唱着, 仿佛在寻求安慰,旋律音在多次跳跃到八度、增六度、减七度音后始终悲伤且无奈地下行。 这是一支“在半音上行的特里斯坦和弦” 伴奏上的“宽广的小提琴的旋律, 渴望地, 压抑着激情, 像一出悲剧在序幕”。第16-18小节的旋律很有特点, 这里小七度音程跳动的旋律以回音作为装饰, 以Rubato 的速度自由地运行。

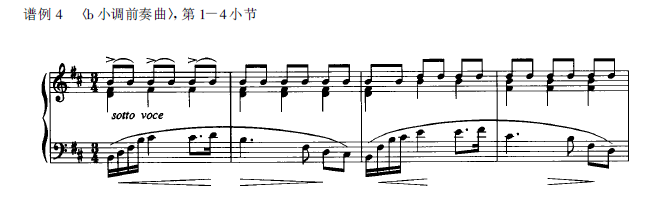

这首乐曲与第6首b小调有很大的相似性: 两首乐曲都是以八分音符均匀进行的和弦作伴奏,在e小调中,在左手的下方声部,在b小调中则在右手的上方声部;两首乐曲的旋律具有渴望的、沉思的和心情沉重的共性,但是在e小调中是听天由命的、感伤的,在b小调中则是丰满响亮的。

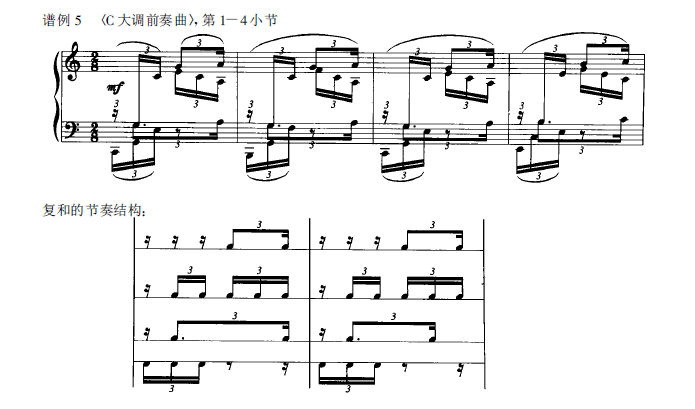

/复调/ 肖邦的音乐与18世纪的音乐传统有密切的联系,肖邦在第一钢琴课,就学习了巴赫的钢琴音乐并开始了对它系统的学习研究,巴赫的《平均律》成为肖邦从不愿意离开的“圣经” 。 肖邦的钢琴音乐具有一种潜藏的复调性,这种特征可以体悟到他对巴赫、尤其是对《平均律》的敬重。 但是在他的音乐中贯穿着的复调,已经不是我们根据巴赫的音乐所理解的那种复调,肖邦音乐中的个别声部并不彼此模仿,而是各个声部编织在一起,但每一个声部都有自己的旋律。 旋律并不总是在上声部, 而是由一些独立的声部和主题片断交织而成。它的基本特点代表了一种线性的原则, 宛如一幅精美图画中的线条, 而纵向的和声是变换的色彩。 肖邦研究专家Franz Eibner 曾对此评论道:“旋律在他所谓的主调音乐作品中,不是只作为一种由低音和和声伴奏着的表现的载体,它的意义和表达内容首先根据外声部的对位,然后才由和声和中声部决定, 这样它最后得到了完美的表现力”。 肖邦在“复调的对位声部” 上使用宽广的乐句, 他作曲“不是凭直觉的灵感, 而是最严密、仔细地核算”。 第1首〈C大调前奏曲〉的织体, 很容易使人想起巴赫的《平均律》第一册中第一首〈C大调前奏曲〉。 由四个声部精心组织而成的织体是值得注意的, 它是由四种不同的节奏组成的复合节奏结构:低音是一种中断的分解和弦形式, 在男高音声部隐伏着的主题动机, 在上声部中以缩减的时值模仿出现, 同时女中音声部是分解和弦的波浪型的起伏。 尽管它具有和巴赫的〈C大调前奏曲〉相似的特性, 但是这里的音乐却显得兴奋活跃和激动不安。

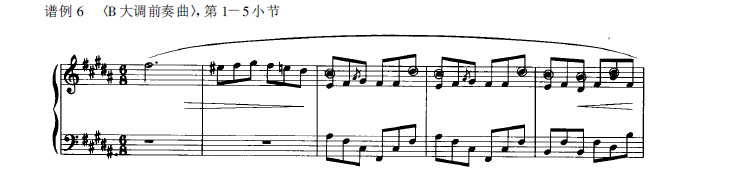

第11首〈B大调前奏曲〉, 以双手的拍子摇曳的节奏形成了一种节奏上的对称结构。 由于乐思轻快短暂, 这首乐曲好像是没有清晰可辨的主题旋律, 而像一首纯技巧性的练习曲。实际上在上声部的最高音形成了一种二度级进的波浪型起伏的隐伏旋律, 它更像一首三声部创意曲。

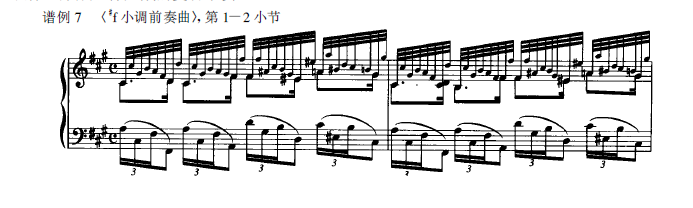

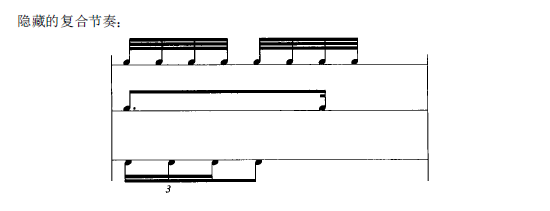

第8首〈﹟f小调前奏曲〉中的分解和弦音型具有装饰的功能, 旋律隐藏其间。作曲家将所有主要旋律以外的和弦音, 用较小的音符写出, 在这种分解和弦音流的环绕之中, 一支旋律以始终相同的八分附点音符的节奏和左手短促的音型配合, 表达了一种急促的感觉和激动不安的心情。这种织体也形成一种隐藏的复合节奏。

/和声/ 肖邦非常重视和声的色彩性作用, 常使用延留音和多种多样的变音、半音进行和大胆突然的转调。 在他的钢琴音乐中, 和声进行的清晰和逻辑性, 与丰富的色彩效果和明暗变化, 总能巧妙地融为一体。 前文提到的第8首〈﹟f小调前奏曲〉中,肖邦已经尝试走到了调性和声的边缘, 而这比瓦格纳的“特里斯坦和弦”(Tristan -Akkorde)早了快20年! 这首乐曲是三段体: 1-8小节(﹟f小调)+9-18小节(没有明确的调性)+19-34小节(﹟f小调) 即使在调性相对比较清晰的第一段,由于大量的弦外音的使用,和弦的序进已经比较复杂, 在这8个小节中, 只能隐约感觉到﹟f小调的调性。 在接下来的6个小节中(9-14小节),不再有明确的调性,但在中段的结尾(15-18小节)重又回到主调。 肖邦同时代的作曲家莫谢莱斯(IgnazMoscheles)常常批评肖邦作品中“不可理喻的、外行的和声进行” , 但是对于这一首乐曲他由衷地赞叹:“当作曲家自己演奏的时候, 一切完全自然地流出”。 在第9首〈E大调前奏曲〉中, 也存在着反传统的和声进行。 右手的上声部除了第8小节唯一的一个减四度跳进以外, 全部采用二度的级进:左手低音旋律由单音频繁的、大幅度的跳进至中段八度的进级, 结尾则成了八度的跳进, 使乐曲逐步达到高潮。 这里引人注目的不是旋律, 而是乐曲中大量的半音进行和变音的使用所造成一种极其丰富的和声变化,使这首乐曲在短短12小节之内经历了一系列的离调和调性的回归(E-C-g-A-E-F-B-g-B-E), 传统和声功能及转调的程式化, 以及古典的调性感觉在这里全被摈弃。由于调性的游移不定以及Largo 的缓慢速度,使这首大调的乐曲也蒙上一种阴暗、庄重的色彩。

音乐中旋律与和声好比绘画中的线条与色彩, 在晚期浪漫主义艺术中两者逐渐融合而产生一种界限不确定的倾向。 在肖邦的音乐中, 和声与旋律之间的有机联系与巧妙融合成为他的音乐风格的重要特点之一。例如第23首〈F大调前奏曲〉就是旋律与和声、节奏的完美结合的一个精致的典范。 左手的低声部与其说是旋律声部, 不如说是含有旋律的成分, 连同节奏的律动、和声的分解,形成了一个轮廓清晰的独立声部, 但同时它也具有节奏、和声典型的功能。

/曲式/ 对小型作品的偏爱是浪漫主义音乐的一大特点,因而有了19 世纪浪漫主义钢琴音乐丰富的、各具特色的性格小品。 这种小型的抒情性音乐作品,总是可以与罗曼蒂克的思维方式联想起来, 它可能是片刻的感觉, 或者是以一个现象、一个动机、一个主题、一种感情或者一种情绪为基础的一闪念的灵感。 它们表达的内容或情绪凝练集中、清晰明确, 乐曲的结构自由简练, 乐思可以继续发展, 但是却不必发展, 充分体现了内容决定形式的美学原则。 一切是那样地自然, 让人浮想联翩。例如舒伯特的《音乐瞬间》与《即兴曲》、门德尔松的《无词歌》等杰作, 犹如一首首用钢琴吟诵的抒情诗。 跟其他浪漫主义作曲家一样, 肖邦偏爱小型、自由的曲式。《前奏曲》中大多数都是建立在单一的主题基础上而没有形式与内容上的对比。 它们多是简单的二段体或三段体结构。 一些乐曲甚至只有十几个小节,例如第9首E大调,只有12小节;第7首A大调,16小节;第10首﹟c小调,只需十几秒钟就演奏完毕。 但是它们却能完全地表达乐曲想要表达的内容,因而是一个完整、精致的艺术品,就像著名诗人海涅的“四行诗” , 简洁明了, 却意味深长。 第21首〈 B大调前奏曲〉在第16 小节完成主调的终止式,第17 小节开始突然进入 G 大调,从第33 小节回复到主调, 形成了带尾声的三段体结构: A(1-16)+B(17-32)+C(33-45)+Coda(46-59) 这是一个对称的, 但开放性的三段体结构。 第一段的旋律在后来不再出现;第二段在 G大调由八度和弦奏出的旋律好像一个“ 副部主题” ,重复出现一次; 第三段是一个展开的段落, 由第一、二段中左手出现的两个主导音型发展、离调, 至第45 小节形式主调的终止, 它可以看作是主题材料的发展和高潮, 但不能仅被看作是再现;尾声也是音型化的进行, 与第一段相似, 仿佛是一种回忆。

单一的主题核心思维与简单自由的曲式结构, 形成了24 首前奏曲中统一的因素和特点, 使它们如同24 首言简意赅的抒情诗。 肖邦的《前奏曲》作品第28号在音乐史的重要意义,不仅在于他使“ 前奏曲”这一音乐体裁成为独立的钢琴音乐小品, 更在于作品中所显示的“预示后来” 的音乐风格特征。 在作品中经常出现的“ 延留音与半音进行” , 可以看作是瓦格纳“特里斯坦音乐” 的“先兆”;大胆的、有时甚至突然的和声意外进行, 乐曲开始时的不明确的调性,强调和声的音响色彩等特点,可以看作是“表现主义的预言”。 转自:凰豆音乐教育网公众号 ——让返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】