| 扑克牌中的A到底念什么?尖、妖、艾斯? | 您所在的位置:网站首页 › 十三张扑克牌单机游戏叫什么名字 › 扑克牌中的A到底念什么?尖、妖、艾斯? |

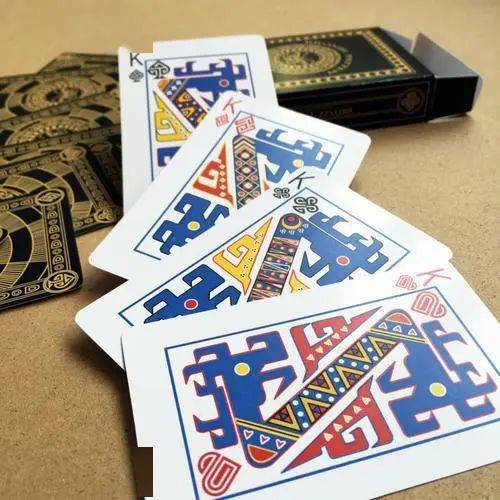

扑克牌中的A到底念什么?尖、妖、艾斯?

|

索绪尔显然就是一个“索然无味”的研究者。他说法语里“姐妹”这一概念与表达这一概念的词形(声音序列)没有任何内部关系;“牛”这一概念与表达这一概念的词形(声音序列)也没有任何内部关系。因为换一种语言,这两个概念的表达形式都改变了。 比方“牛”这一符号受指(词义)“在国界的一边有b- ö-f 做符号施指(即声音形式,或曰能指——引者),而在国界的另一边则有o-k-s(Ochs) 做符号施指。”这就好像小张同学说的“不同的地方对于扑克牌里 J、 Q、 K、 A的称呼不一样”。 索绪尔说的“内部关系”,指的是一个概念由其内部特征与相对应的声音形式相联系,亦即我们说的理据性。 那么我们就来看看扑克牌J 、Q 、K 、A 的叫法,到底有没有理据。

1.字形理据 J 的称谓“勾”,显然是字形理据——它长得像勾。 Q 的称谓“圈”,也是字形理据,只不过有点“写意”——这个圈不太圆,而且画圈添足。然而要知道, “写意”而非“写实”,正是语言符号极其可贵的功能性和抽象性表现。 Q 的称谓“皮蛋”,将“圈”的写意具体化。只是为什么它不叫“鸡蛋”“鸭蛋”“鹅蛋”,却要叫“皮蛋”,这里的复杂而又自然的联想过程,我们似乎只能按小张的感觉理解为“觉得这个Q 似乎很好吃”。 A 的叫法“尖”,一目了然,取A 的尖角形。

2. 字音理据 小张同学的浙江舍友和上海舍友把J 叫做“jiè ”或“ji ǎ”,是J 这个字母的英文读法和上海方言读法。后者可能来自扑克牌J 的上海话叫法“假勾”,它把J 的上海话读音和字形理据复合起来了。 小张同学“闻所未闻”的扑克牌A 的叫法S (读作爱思),其实是英语词ace 。它的意思就是王牌、最好的。它的一个义项就是扑克牌A ,因为在扑克牌中A 最大。 我们不知道在印欧语中J 和ace 的读音理据何在,这样原始的理据可能早就湮没了。但对我们中文来说,无论是jiè 、ji ǎ,还是“爱思”,都“渊源有自”,来自英语,并有所变异。而“假勾”则是用表意字给“莫名其妙”的“ji ǎ”加上一个“形符”,典型的汉字思维。 这和K 的读音k èi 很像,它也来自英语。只不过上海话又称它“老开”,亦即小张同学的舍友说的“老K ”。“开”是K 在上海话中的语音变异,而那个“老”,就是为莫名其妙的K 加上一个“形符”——K 的纸牌人像看上去有点“老”。 我们从这里可以体会到, 无论什么音,到了汉语这里,总要让它“有点意思”,成为我的东西——我们可以理解和亲近的东西,而不是与我无关、不能理解的东西。

3. 字义理据 小张同学说A 在河北还有叫“妖”的。这个“妖”就是数字1 ——扑克牌A 的“本义”。 当然,追根究底,那个数字1 为什么叫yāo ?据说是为了增加辨识度,更本源的yī 清晰度差。那么数字1 为什么读yī 呢?这又回到原始理据湮没的问题上了。同学们可能会说:你这不是耍赖吗?为什么不说是任意性呢? 我们请美国最具独创性的哲学家,也是数学家的皮尔士告诉大家: 语言符号表面上的任意性,其实是建立在“社会化”的进程之上的。语言符号看似与感知领域相隔甚远,但事实上符号产生于感知意指的过程。只是在后来的社会语境中持久使用,这种音义联系变得暗淡了。

其实,这样一个词的音义联系“ 变暗” 的过程,诉其本质,是一个使用语言的人的“ 惰性” 的问题。我们可以这样说,要记住每一个词的声音的理据,是很费力的;要在消退的记忆中唤起词的原始音义,更是耗神。理据的遗忘,是人类语言发展中必不可少的“ 经济原则” ,也就是省力原则—— 毫无疑问,说音义联系是任意的,那最方便,也最省力,因此呢,也很人性。 这样一来,我们就恍然大悟: 原来词音的理据性和任意性的矛盾,本质上是语言符号的人文性和工具性的矛盾。 当我们说词的声音形式没有理据只有任意的时候,我们在说什么呢?我们实际上就是在说“呆板”的“呆”就该念dāi 。 有意思的是,这个dāi 从符号形式的人文性上说是“ 非理据” 的——“ 呆(板)” 的读音的历史依据至少应该是ái ;但dāi 却在工具性上获得了新的理据——“ 发呆” 的“ 呆” 也念dāi 。这个新理据,时间一长,也就具有了人文性。 由此可见,符号的音和义有没有“内部联系”,这个问题又是复杂的,尤其当我们为它增加一个历史维度的时候。当然,历史维度建立的前提依然是人对事物命名的理性。

探究词音与事物的关系,是人类与生俱来的浓厚兴趣。 早期人类孜孜以求的一个思想问题,就是单一的事物是如何在各种语言中获得各种称谓的?即事物得名之由。 在《旧约全书•创世纪》中已经有这样的记载: “上帝称光为昼(jŌm),称暗为夜(lájil),称空气为天(šamájim),称旱地为陆(áreş),称水的聚处为海(jammīm)”。 《创世纪》又说女人(iššah)是从男人(iš)身上取出来的;夏娃(Havvăh)的意思是“生命(haj)”,意即“芸芸众生之母”。 这表明神的命名不是随意的,而是有深厚理据的。

然而《创世纪》中又有亚当命名的记载,说上帝用泥土造了飞禽走兽,带到亚当面前。看亚当叫它什么,它就被命名为什么。丹麦语言学家威廉• 汤姆逊指出, 在《创世纪》中,文字的不同反映了教派的不同。多神教记载的《创世纪》持名由神授,各具本原的观点;一神教记载的《创世纪》则持名由人授,随意约定的观点。后者的命名显然有任意性。 汤姆逊指出,命名是理据性的,命名是任意性的,这两种观点在原始民族的神话中都很容易找到,在希腊哲学及其后两千年的近代哲学中都有“论战”,这说明这个问题对人类思想有巨大的吸引力。汤姆逊说: “如果说我们一直停留在《圣经》神话中的天真观念上,那么,这不仅是因为我们这里拥有这样探索人类智慧的最古老的文献,而且还因为我们很晚才又回到那些后来对于语言学发展具有决定性影响的同样的概念上。”

理据性和任意性,正是这样的概念。 它们常讲常新,因为它们和语言研究的根本问题紧紧联系在一起。 而我们今天又明白了,它们常讲常新,是因为它们既互相对立,又互相缠绕,还互相转化,它们是一对欢喜冤家,它们就是语言飞翔的两翼。

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多