| 人物 | 您所在的位置:网站首页 › 刘恒玄之 › 人物 |

人物

|

明初的“三宋”(宋克、宋广、宋韌)、“二沈”(沈度、沈粲),中期以祝允明、文徵明、王宠等为代表的吴门书派,虽然在追求精致工整和雍容秀雅方面取得很高成就,但从整体面貌来看,基本上还是宋元书风的延续。而沈度、沈粲以善书获官,深得皇帝喜爱,在当时名气极大,群起效仿,愈演愈烈,遂形成“台阁体”书风。“台阁体”是书法工整化和程式化走向极端的结束,缺乏个性和情感发挥,实际上是书法艺术的一个畸形产物。到明代中期以后,陈淳、徐渭以其狂放不羁的个性和骇世惊俗的面目,首先在书坛上掀起波澜,传统的审美规范受到强有力的冲击。时至明末清初,张瑞图、黄道周、王铎、倪元璐、傅山等人异军突起,脱颖而出。他们以一种纵横豪迈、酣畅淋漓的气势,一扫当时温文尔雅、甜美柔媚的书风,形成一股十分引人注目的求异出新的浪潮。 在晚明书坛上,张瑞图的地位是相当重要的,可以说,他是晚明新书派出现的标志。在年龄上,他比当时声名煊赫的董其昌小15岁,比邢侗小19岁,但又比黄道周大15岁,比王铎大22岁,比倪元璐大23岁。同时,由于他的高官显位以及由此获得的名气,在当时颇具影响。更重要的是,如果把他的作品与前人相比较的话,其间的差异巨大而且明显。不论是明初的“三宋”“二沈”,中期的祝允明、文徵明,或是与张瑞图一起并称“四家”的邢侗、董其昌和米万钟,尽管他们都以各自的艺术成就在明代书坛上占有一席之地,但若从总的风格特征来看,这些人的作品仍是同属于传统的“二王”体系。而张瑞图的书法,无论是外观面貌还是内涵意蕴,都与前人迥然不同。凌厉的点画,奇倔的字形,构成作品的主旋律;强烈的力感,动荡的气势,令人耳目一新,精神为之一振,完全是一种崭新的审美感受。这也正是其后的黄道周、王铎、倪元璐等人书法所具备的共同特点。

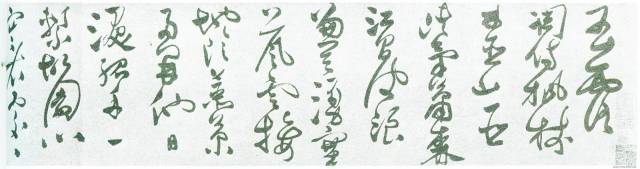

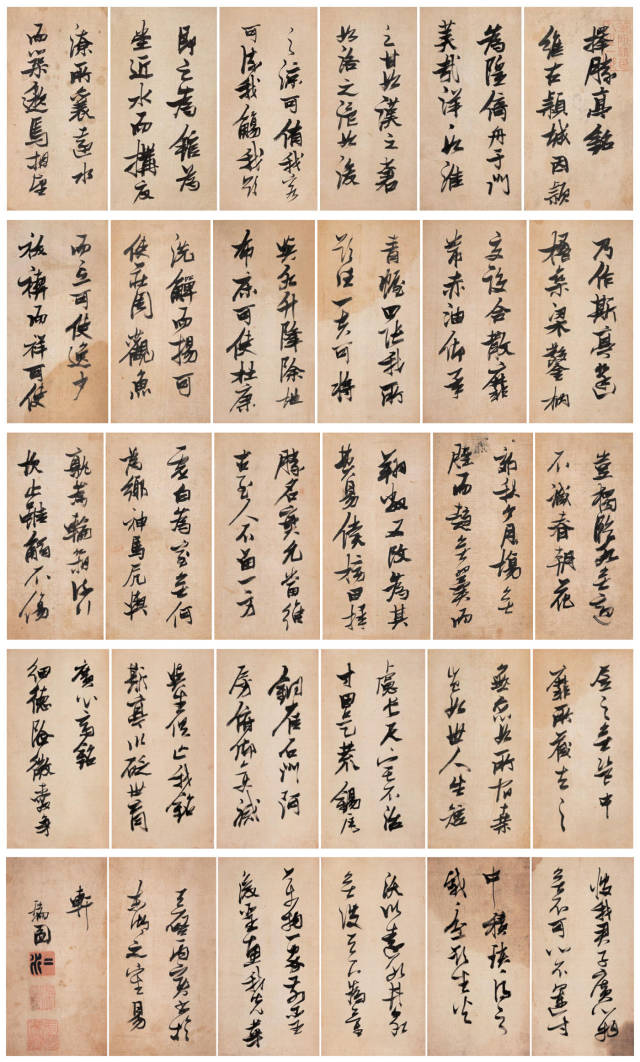

张瑞图《草书杜甫秋兴八首》卷 纸本 28×620厘米 年代不详 台湾张伯谨氏私人藏 释文: 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。 夔府孤城落日斜,每依南斗望京华。 听猿实下三声泪,奉使虚随八月查。 画省香炉违伏枕,山楼粉堞隐悲笳。 请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花。 昆吾御宿自逶迤,紫阁峰阴入渼陂。 香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。 佳人拾翠春相问,仙侣同舟晚更移。 彩笔昔游干气象,白头吟望苦低垂 二水 从流传下来的张瑞图书法作品来看,其书艺的发展,大致可划分为三个阶段。 第一阶段是在天启元年(1621年)以前。 在这个时期,张瑞图的书法还处在临摹学习和探求个人风格的初期阶段。辽宁省博物馆所藏其自署书于万历二十四年(1596年)十月的草书《杜甫夙陂行诗卷》,是迄今所见张瑞图有纪年作品中年代最早的一件。另外,从书写风格和署款习惯推断,台湾张伯谨氏收藏的草书《杜甫秋兴诗卷》也属于这一时期所作。这两件作品的共同特点是,用笔较为圆转奔放,结体舒展开张,尚未形成张瑞图独有的点画方折峻峭,字形收束紧结以及章法上字距紧密,行距疏远的风格特征。而看其下笔的熟练果断和气势的淋漓饱满,则是与后来成熟的书风是一脉相承的。从这两件书作中可以看出,张瑞图早年受祝允明、陈道复一路风格的草书影响很深。尤其是《杜甫夙陂行诗卷》,自署为临习之作,虽未注明范本为何人作品,但从其用笔结体特点以及整体风格来看,显然与祝允明十分接近。 相比之下,张瑞图的小楷书在这时则已颇具风格。万历四十三年(1615年)北上赴京途中于三山驿(福州)为其弟张瑞典所作的小楷《陶渊明桃源记》,面目已经相当成熟,而且与其晚年所作小楷风格基本一致。

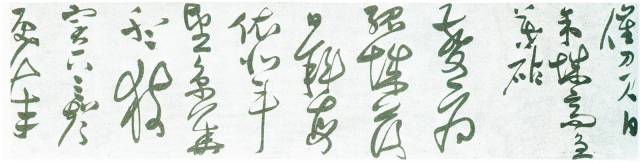

张瑞图 行书《苏轼铭文二首》册页(三十二选三十) 24.5×12.5cm×32 绢本 1626年 释文:择胜亭铭。维古颖城,因颖为隍。倚舟于门,美哉洋洋。如淮之甘,如汉之苍。如洛之温,如浚之凉。可侑我客,可流我觞。我欲即之,为馆为堂。近水而构,夏潦所襄。远水而筑,邈焉相望。乃作斯亭,筵楹栾梁。凿枘交设,合散靡常。赤油仰承,青幄四张。我所欲往,一夫可将。与水升降,除地布床。可使杜康,洗觯而扬。可使庄周,观鱼而忘。可使逸少,祓禊而祥。可使(太白,泳月而狂。既荠我荼,亦醪我浆。既濯我缨,亦浣我裳。)岂独临水,无适不臧。春朝花郊,秋夕月场。无胫而趋,无翼而翔。敝又改为,其费易偿。榜曰择胜,名实允当。维古至人,不留 一方。虚白为室,无何为乡。神马尻舆,孰为轮箱。流行坎止,虽触不伤。居之无盗,中靡所藏。去之无恋,如所宿桑。岂如世人,生短虑长。尺宅不治,寸田是荒。锡瓦铜雀,石门阿房。俯仰变灭,与生俱亡。我铭斯亭,以砭世盲。广心斋铭。细德险微,爱争彼我。君子广心,物无不可。心不运寸,中积琐琐。得之戚戚,忿欲生火。沃以远水,井泉无波。天下为量,万物一家。前圣后圣,惠我光华。天启丙寅,书于东湖之审易轩。瑞图。 第二阶段从天启元年(1621年)到崇祯元年(1628年)。 这是张瑞图书法的个人风格达到成熟并逐渐强化,在创作上获得巨大收获的阶段,也是他在仕途上最为得志和辉煌的时期。张瑞图于天启元年十月离家北上前十天作于晋江家中的行草《感辽事作诗卷》,是其书艺开始迈入成熟阶段的标志。在这件近四米长的手卷中,其独特的用笔结体习惯和章法特点都已得到充分的展现,在以后的数年里,这种风格在不断重复和锤炼的过程中,得到进一步强化和完善。 天启年间,张瑞图在朝廷中的官职不断升迁,随着政治地位的提高,其擅书之名也随之鹊起。慕名求书者的增多,给他的书艺发展带来便利条件。在频繁的书写活动中,通过反复挥毫实践,其书写技巧和自信心也一定得到磨炼和加强,从而很快稳定了自己的书风,并且产生了大量具有代表性的作品。行书《苏轼铭文二首》册页和行书《苏轼前赤壁赋》卷都署有天启六年(丙寅)的年款,是张瑞图成熟的风格,体现了其用笔凌厉迅疾,结字奇崛方峭的典型特征。后人对张瑞图书法的评价和分析,基本上都是依据这一时期的作品及其风格。

晋江青阳霞行村白毫庵,是张瑞图读书和隐居的地方。(翻拍自《泉州历代名人书法作品集》) 第三阶段是崇祯二年(1529年)以后。 崇祯二年三月,张瑞图因曾为魏忠贤生祠书碑一事名列“逆案”,虽得以输资免罪赎为平民,但此事给他的心中带来的阴影是无法抹掉的。此后一直到去世,张瑞图始终隐居在晋江城外的东湖,除了诗文书画以外,礼经奉佛亦成为其生活中的重要内容。在此之前,张瑞图一直就对佛学抱有浓厚的兴趣。他在天启初年前后,曾一度自号“芥子居士”。同时,他与多名和尚有过交往和友谊。至此,佛教更成为他慰藉心灵的一剂良药。故晚年颜其室为“白毫庵”,自号“白毫庵居士”或“道者”。

[明]张瑞图 行书 李白诗 轴 160×61cm 纸本 释文:问余何事栖碧山,笑而不答心自闲。桃花流水杳 然去,别有天地非人间。白毫庵瑞图。 钤印:张瑞图印(白) 书画禅(白) 另一方面,张瑞图免官还乡后,尽情沉浸在家乡的山山水水之间。脱离了官场中的纷纷扰扰和是是非非,多年来极力向往而求之不得的安静生活终于得以实现,这使他感到十分满足。在发出“夙乏明哲资,失足蹈忧患”的悔恨的同时,对以往的荣辱盛衰,也渐渐采取一种淡然视之的态度。庆幸之际,更以“吾事良既济,升沉咸晏如”而自慰。史籍记载苏轼谪居海南曾作大量和陶渊明诗,苏辙谓其“欲以桑榆之末景自托于渊明。”张瑞图在晚年也作有多篇“和陶诗”,且在其《白毫庵集》内篇之“和陶篇引”中引述苏辙论苏轼之语,自喻之意一目了然。 晚年遭祸后对佛学的笃诚,加上遁迹山泽的隐士生活,使张瑞图的书法风格也发生了明显的变化。观其晚年书作,点画无意工拙,体势不求正欹,一律出以平直简略。天启年间那种犷悍豪迈,咄咄逼人的气势顷刻褪尽,字里行间流露出一股率意任真,萧散淡泊的意蕴,与佛家提倡的自然适意、了无所求的原则契合无间。这一化繁为简,由浓至淡的转变,不仅反映了张瑞图晚年的心态,同时也说明,在他的一生中,艺术在生活里占据着重要的位置,其艺术风格的发展,与生活境遇的变化紧密相关。 一种新奇的艺术风格、面貌的确立,往往建立在对旧有的审美习惯及其形式要求进行否定和超越的基础之上。张瑞图在书法上取得的成功,在很大程度上证明了这一规律。

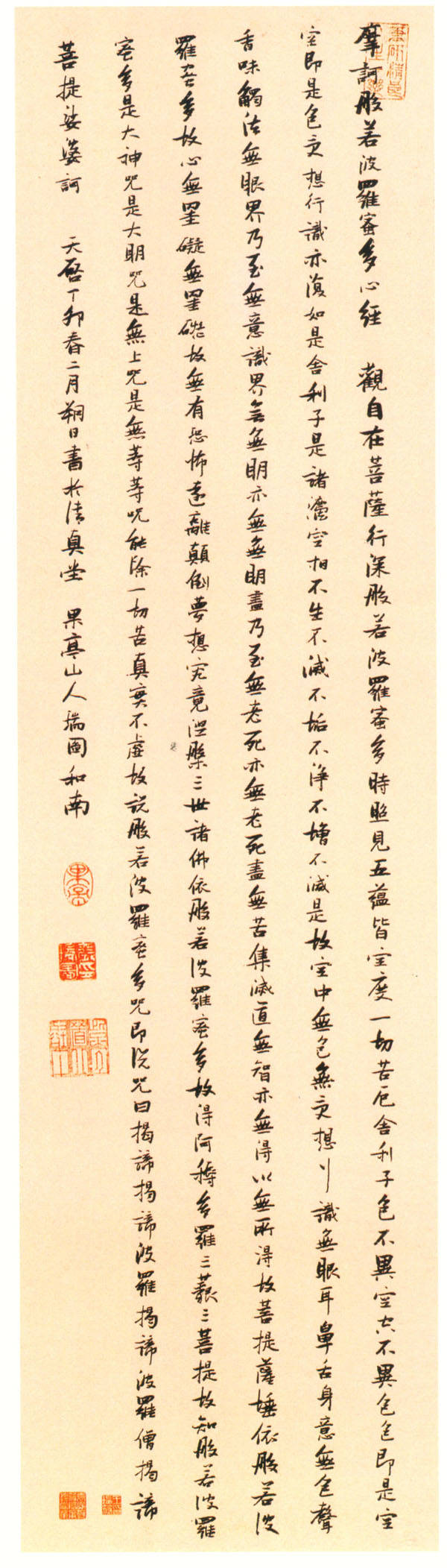

张瑞图《行楷心经轴》纸本行楷书 124.2×30.2cm 天启七年(1627)上海博物馆藏 小楷是张瑞图书法中成熟较早的书体。除参加科举考试需要的缘故,大概也与明代福建人多擅小楷的风气有关。清初周亮工曾云:“八闽士人咸能作小楷……此两浙三吴所未有,勿论江以北。”可见福建多小楷高手,在明清之际是很出名的。天启二年(1622年),张瑞图的行、草书尚未完全成熟,名气也还不大,而其小楷却已得到当时的书画名家董其昌的称赞。张瑞图在崇祯十年(1637年)回忆道:“记壬戌都下会董玄宰先生,先生谓余曰:‘君书小楷甚佳,而人不知求,何也?’” 张瑞图的小楷取法于钟繇,用笔结体均率意而为,没有一点雕琢之迹,亦无一般士子作字的拘谨和圆俗,在古朴稚拙中表达出旷放散淡的情趣。另外,还十分重视点画之间,字形之间的呼应及笔势的协调,他自己称之为“以行为楷”。反观明朝擅长小楷的祝允明、文徵明、王宠等人的作品,或多或少都受唐以后楷书整饬秀丽的影响,末流效仿则已坠入板滞。张瑞图这种超越唐宋,直追魏晋的风格,在当时确是一种新奇而成功的面目,故能得到在审美口味和追求上均与其不同的董其昌的首肯。而稍后的黄道周、王铎等人的小楷,从取法到风格面目也都与张瑞图基本相同。因此有理由认为,这是晚明书家们为摆脱当时柔媚甜熟书风的一种有意识的追求。 张瑞图的行书,则是在其楷书的基础上进行更为随意和自然的发挥。其为纯行书的作品大都作于崇祯年间,实际上是其晚年书风转化,变中期的精彩绚烂为平淡天真这一过程的结果。行书《郁郁双松老诗》轴属于张瑞图中期的风格,行书《李白诗》轴则是晚年手笔,前者笔势劲健,气力充沛;后者则相对平和轻松,气息恬静。比较这两件作品可以看出,张瑞图晚年的行书,一改从前笔墨飞舞,气势逼人的面貌,在形式技巧上也突破了旧有的法则。用笔多以偏锋,直入平出,不加修饰;字形结构高低欹侧,不求匀称均衡。通篇看去虽似乱头粗服,漫不经心,但如果联系到张瑞图晚年曾“学禅定以求安心之道”的话,则其含蓄蕴藉又随心所欲的神态,正好展示出一派充满禅意的简远恬淡之趣。

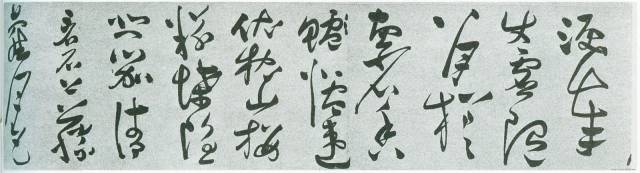

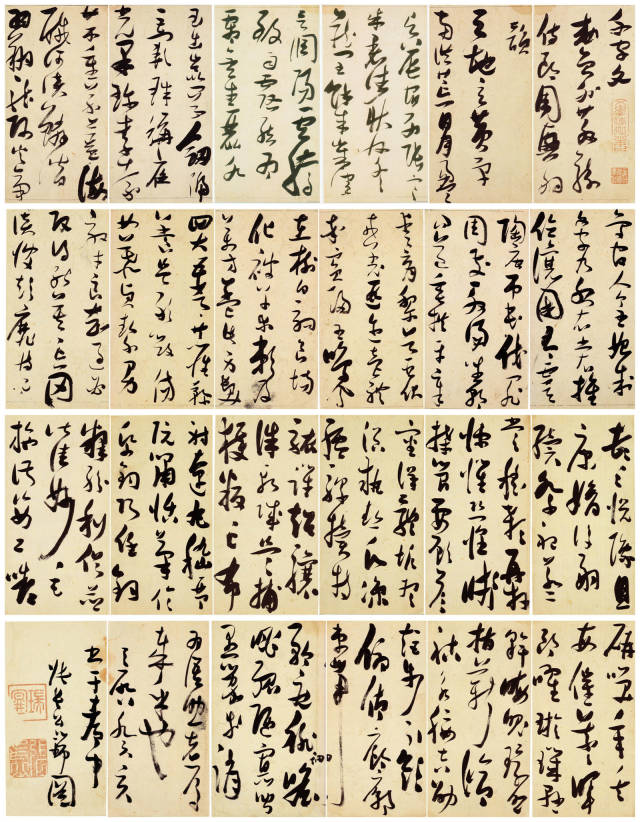

张瑞图《草书千字文》卷(局部) 天启三年(1623) 同明代许多书家一样,草书也是张瑞图书法中成就最为突出的书体,而且多以行草面目出现。张瑞图早年草书受祝允明的影响,这可能是当时普遍的风尚。到天启初年,其个人风格逐渐形成,而且与当时其他书家的普遍面目距离越来越远。到天启中后期,其个人风格已臻成熟,并发展到顶峰。 对于张瑞图草书风格的来源,前人论述很少,清人梁髦认为其“初学孙过庭《书谱》,后学东坡草书《醉翁亭》”,又进一步说:“孙过庭草书《千字文》结体方扁,一意遒厚,与世传《书谱》信笔所之如不作意者迥别。二水殆袭其体而少加险纵耳。”⑦传为苏轼所作草书《欧阳修醉翁亭记》,有刻石及摹本行世。据明朝王世贞记载,当时人即识其伪。今人刘九庵先生更证其为好事者据金代书家赵秉文所书伪造⑧。今从石刻来看,其书多方扁之笔,转折连带亦奇逸纵肆,虽与张瑞图所书略有相近,但在整体风格和技法特征上,二者似乎并无更多的联系。若取张瑞图草书与孙过庭的《书谱》和今存传为孙过庭所作的草书《千字文第五本》⑨相比较的话,则似乎又看不出张瑞图与孙过庭在草书风格特点上有什么直接关系。不过,张瑞图的确对孙过庭十分佩服,认为“孙过庭论草以使转为形质,点画为情性,此语草书三昧也。旭、素一派流传,此意遂绝。”⑩故宫博物院藏有一卷草书《景福殿赋》,传为孙过庭所书。但从其风格特征和避讳原则来看,应出自宋人之手。这件《景福殿赋》在用笔的凌厉方折和结体的峻整紧结等方面,都与张瑞图的草书有许多相似之处。或许梁髦所见孙过庭草书《千字文》即是这类风格的。草书《旧径隐双树诗》(图详见第1页)轴从技巧风格上看,应是张瑞图中期偏早的作品,其用笔以起伏流宕为特色,结字也较端稳和谐,还没有形成后来强烈、极端的霸悍习惯,从中也可以体会出其草书风格的影响来源与演变途径。

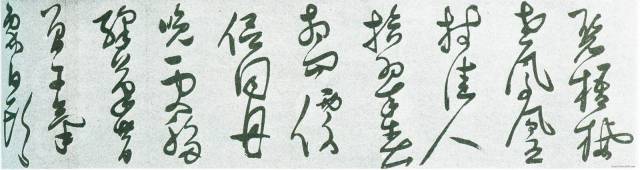

张瑞图《书李梦阳登高以雨留山寺七律扇面》泥金笺本草书 17.8×54cm 上海博物馆藏 释文:锺鼓高城夜到山,醉留真爱石堂闲。傍龛灯伴吟猿宿,度涧风吹急雨还。来笑菊花供老鬂,卧愁雲雾满人寰。朝晴更拟诸峰赏,万仞丹梯合共攀。瑞图。 张瑞图草书最与众不同的特点在于用笔的盘旋跳荡和方折紧束,而点画精妙,体势多变则非其所长。他自己对这一点也很清楚,曾自谓:“余于草书,亦少知使转而已,情性终不近也。”确是自知之言。其下笔直入平出,起止转折处几乎不作任何回锋顿挫的修饰,加上笔性纯熟,运笔的速度又很快,故而给人一种痛快凌厉的感觉。一般来说,草书的用笔主要以圆转流畅为特征。但在张瑞图笔下,凡行笔改变方向处,极少圆转,而都出之以翻折笔锋,棱角分明。其横画多呈下弧线,并向右上方翘起,然后顺势翻折而下,盘旋往复,常常出现三角形结构。这种处理不仅弥补了线条单调光滑的缺陷,同时也增加了点画的力量感。除了速度和转折以外,提按也是使线条富有变化的重要手段。张瑞图的草书虽然运笔迅疾,但在行笔过程中,时时以提按方法来调整节奏,加上转折处的翻折处理,使作品更富有韵律感和虚实对比变化。由于这种用笔方法与前人的主张和实践有很大差别,所以梁髦特别指出:“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。” 与用笔习惯一样,结体规律也往往是书家个人风格的重要组成部分。张瑞图草书的结体以茂密紧峭为主要特点,在安排字形时注重横向笔画的左右伸展和盘旋连接。在其行草书中,字形往往上大下小,左高右低,字的重心也常不在中轴线上,并利用由此产生的不稳定和不协调效果,使字形结构具有一种犷悍倔强的新奇意象。张瑞图还经常突出和夸张某个字或其中某一部分,甚至故意将一个字的两部分分别作或楷或草,或正或欹等对比处理,在视觉上造成轻重虚实的变化,在流畅飞动中,时见奇崛之体,常有出人意外的效果。 在章法上,张瑞图尽量缩小字距,利用字与字之间的牵连映带,把一行字串成一条笔势不断的点线结构。而行与行之间的距离则拉得很远。这种章法,一方面使每一行的节奏感和虚实变化的施展获得足够的空间;另一方面,又借助于行与行之间的大量空白突出了整体布局的紧凑和连贯,使书法作品的时间顺序和空间变化都得到充分的表现。

张瑞图《草书杜甫夜宴左氏莊诗轴》绢本 205.5×52.2厘米 年代不详 成都杜甫草堂博物馆藏 释文:枫(风)林纤月落,衣露净琴张。暗水流花径,春星带草堂。检书烧烛短,看剑引杯长。诗罢闻吴咏,扁舟意不忘。果亭山人瑞图 张瑞图的草书,以飞腾劲利的笔画,夸张畸变的字形,淋漓酣畅的气势,构成一个充满力量和速度而又变化多端的独特的艺术世界。其作品风格豪放,面目新奇,为长卷则如山间溪流,连绵起伏,盘旋跳荡;作高轴则如暴风骤雨,铺天盖地,咄咄逼人,具有强烈的吸引力和感染力。张瑞图的书风在晚明书坛上别开生面,领异标新。尽管由于清初康熙、乾隆两位皇帝极力推崇赵孟緁和董其昌的书法,朝野趋从,赵、董风靡天下,加之科举考试的箝制,致使晚明新潮书风很快消逝,而张瑞图也因其在政治上的失足而遭后人贬斥和鄙视,但其富有创造性的书法艺术,则一直得到论者的肯定和称赞。

在分析和考察张瑞图的书法艺术时,特殊的生活经历对其书法的影响是难以忽视的重要因素之一。由于性格的软弱,使他虽然身居高官要职,却只能屈从于魏忠贤及其党羽。其晚年,更因陷入“逆案”,名列阉党,一直承受着巨大的压力和打击。因此,在他的后半生,书法已成为一种精神上的寄托。对于张瑞图来说,书法已不仅仅是一般文人陶冶性情的遣兴余事,而是藉此来排遣胸中的郁闷,维系心理的平衡。只有在书法这个奇妙而清静的艺术世界里,他才又重新找到了自信、自尊及自我价值的归宿。 由于张瑞图在当时名气很大,加上民间传说他是水星,悬其书作于室中可避火灾,故其作品流传甚多。清初,与张瑞图之子张潜夫交往密切的福建黄药山僧隐元、木庵师徒先后东渡日本,带去很多张瑞图的书画作品。以后,张瑞图在日本逐渐受到推崇,遂名声大振,并对日本当代书法的发展产生了巨大的影响。而在中国,对张瑞图及其书法的研究和介绍却一直很少。史籍中仅有的一点记载也都是轻描淡写,一带而过。其实,后人大可不必因其人而轻其书。以人论书,则历史上有许多人品与书艺相矛盾的情况。即以晚明书派为例,张瑞图、王铎二人的结局与黄道周、倪元璐、傅山相去不啻天壤,而从艺术风格上看,谁又能把他们划分为截然对立的两派呢?古人论书历来有以人品定高下的习惯,这早已被苏轼识为“其理与韩非窃斧之说无异”。清人吴德旋评价说:“张果亭、王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风,岂得以其人而废之。”梁髦更明确指出:“明季书学竞尚柔媚,王、张二家力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽。”又说:“王觉斯、张二水字是必传的。其所以必传者,以其实有一段苍老气骨在耳。”这对张瑞图来说,是比较冷静和公允的评价。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |