| 【冰雪人物寻访①】中国冰雪画派创始人于志学:用生命绘出冰雪的灵魂 | 您所在的位置:网站首页 › 冰雪运动绘画作品 › 【冰雪人物寻访①】中国冰雪画派创始人于志学:用生命绘出冰雪的灵魂 |

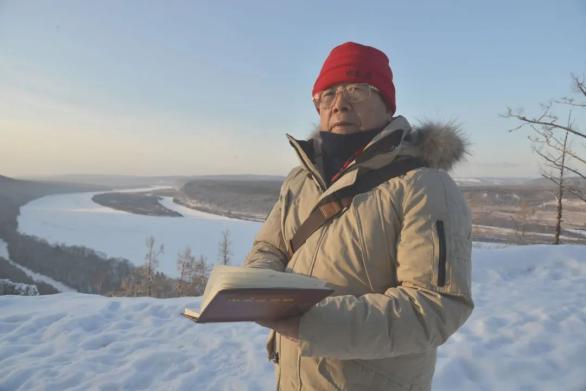

【冰雪人物寻访①】中国冰雪画派创始人于志学:用生命绘出冰雪的灵魂

|

日前,哈尔滨冰雪旅游大火,黑龙江文学馆游人如织,许多人在馆藏巨幅冰雪画《北国风光》前驻足流连,沉浸在晶莹剔透的冰雪艺术世界。这幅画的作者就是中国冰雪画派创始人于志学,他还是一位优秀的散文作家。多部散文集《荒原劲草》《雪原漫笔》《大柳树的儿子》入选黑龙江冰雪文学周活动“冰雪文学主题展”。

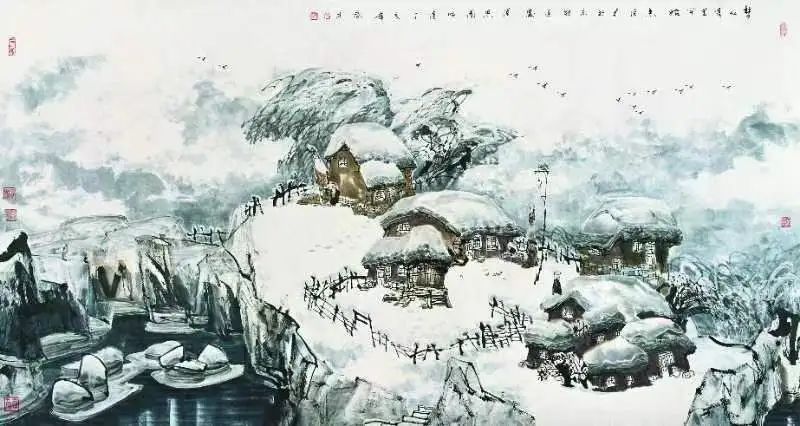

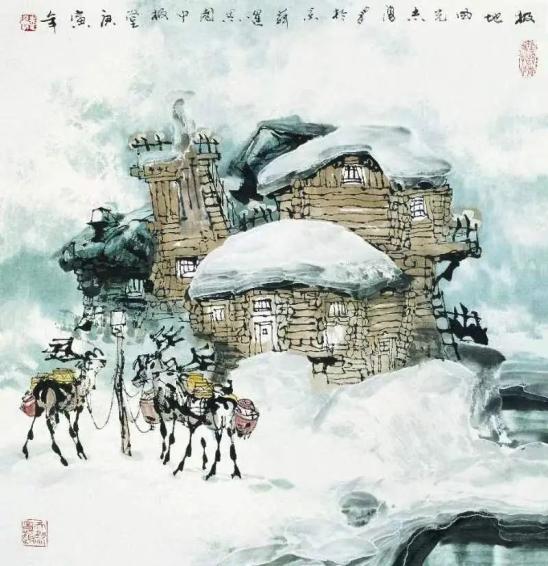

自1960年开始研究雪景画,于志学经过40余年的探索、实验和积累,在技法上创造出“雪效法、泼白法、重叠法、滴白法、排笔法、光栅法”及“画山无石、画林无树、南虚北实、南以石画山、北以树画山”和“墨有韵、白有光”等新的美学思想,创造了独特的冰雪山水画,在中国画坛产生了深远影响。于志学的冰雪山水画自成一格,以特有的艺术语言和独特技法,表现了“冷逸之美”等冰雪美学的核心思想,填补了传统中国水墨画一千多年来不能直接画雪更不能画冰的空白,创立了中国画“白的体系”。在中国当代山水画界,他的冰雪山水是独树一帜的,为中国美术史增添了创造性的内容,他也由此成为开宗立派式的一代卓越艺术家。

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。于志学的艺术之路一路荆棘,充满艰辛的探索、顽强的求索、超然的追索。少年时的于志学在煤油灯下的学习劲头,感化了祖父,赢得了在本屯上小学的机会。后来,经“一车柴禾一斗米”换取学费,他在肇东哈西公学学习了一段时间。为了学到地道的美术知识,他到私立性质的春华美术学校学习,没有宿舍又住不起旅店,就做了哈尔滨火车站的流浪汉,在拥挤不堪的火车站候车室栖身。他把火车站也当作第二课堂,对着南来北往的旅客画速写。没有了生活费,他去马路上帮人拉小套。百十米的高坡,帮人拉一趟,只挣五分钱,一天累得筋疲力尽也只能挣几角钱。于志学每天用这几角钱买点稀粥和咸菜糊口,还要攒钱买画画用的材料。即便生活再艰苦,他也顽强地坚持着,不停地画,一有机会就向人讨教。

为了改善生活,于志学和朋友们一起搞起装潢。为了能很快适应新的要求,他拼命地练书法、练各种美术字,同时广泛地接触社会各个阶层、形形色色的人,开阔了生活领域,也赚了一些钱。年轻的于志学绝不想止步于此,赚钱不是他的人生追求,他要突破自我追求突破。他抓住一切机会学习绘画,一头扎进图书馆,找来《中国画入门》等美术书籍如饥似渴地读起来。这一时期,他茅塞顿开,如同在夜海航行中找到了前进方向,在中国画创作方面迈出了坚实的第一步。他的奋斗很快得到了回报,于志学做了黑龙江画报社的美术编辑,创作的连环画连续获奖,被选为第五届黑龙江省劳动模范。

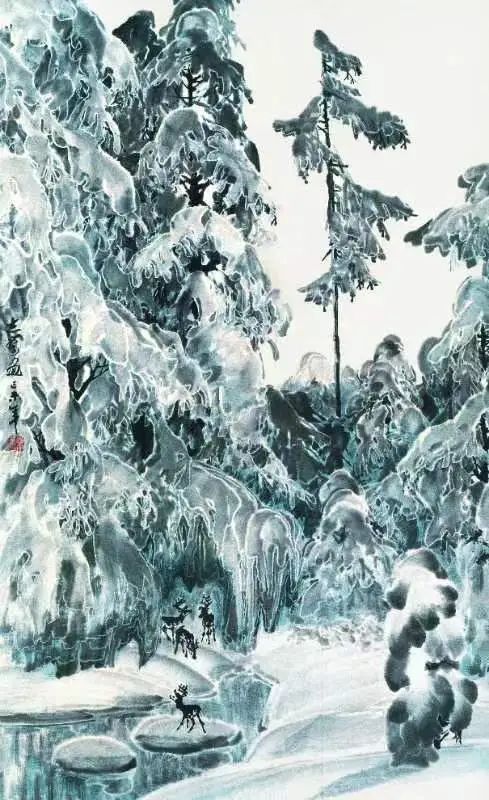

随着视野不断扩展,于志学要表现故土、歌颂家乡的愿望越来越强烈。他立志要为北国山川立传,用艺术表现家乡一望无际的塞北大雪原。于志学希望画出冰雪的灵魂,但他发现前人给我们留下的雪景作品都是南方的小雪,格调全都是那种清润、缥缈、虚无的感觉,他要填补传统上没有北方大气势的雪景画的空白。于志学开始了无尽无休的艺术探索,但始终觉得在冰雪题材创作时难以找到艺术的切口。也许是功到自然成,抑或是上天眷顾有心人,于志学在一次作画时有了划时代意义的发现——被胶水洒过的宣纸不吃墨,留下的是一块发白的痕迹,很有一点雪块的感觉。机遇是为有准备的人永远开放的,这一发现使他兴奋不已,于是,于志学开始利用这一发现大量用胶水画雪。历经千万次实验与实践,他发现画过胶水地方的纸变皱,不能反复画,同时胶水留下的笔痕也不够润泽,怎样才能克服这些弱点呢?他联想到东西方绘画的区别首先是在调剂上,西方绘画以油为调剂,东方绘画则以水为调剂,这就产生了两种截然不同的绘画样式。他要走一条新路,能不能先在改变调剂上下功夫?于志学开始试用明矾、蛋清和牛奶及一些中药做调剂。经过反复筛选、排列组合,最后确定最为理想的调剂是在矾水中加轻胶。由于调剂的改变,使他不仅克服了传统中的“空、白、虚”三位一体的弱点,而且还将“空、白、虚”明确分开并互相配合组成变化多端的画面。他用新的调剂画出的雪景,每一笔都造成一个晶莹透明的形象,其效果大大优于前人的“留空法”“飞白法”。由此,他找到了表现雪景的前人所未有的绘画语言,开创了一个崭新的画派,形成了冰雪山水画特有的艺术语言和独特技法,表现了以“冷逸之美”为核心的冰雪美学思想。正如台湾著名画家刘国松所说:“于志学不再在古人花鸟的‘点’上和山水的‘皴’上打转了,他去探讨和发掘新的表现手法,以使其达到更完美的境地。他以清静的冰雪来寄托自己的情怀,赋予冰雪以新的生命,创造了新的境界、新的风格。这种建设的实践结果,扩展了中国的绘画领域,丰富了传统的财富。随着时间的流逝,彰显出它的历史意义和艺术价值。”如画作《雪漫兴安》揭示了冰雪大自然的韵律美,尤其在雪松的表现上,因其意在笔先,心中有许多栩栩如生的雪松“蓄像”,所以他笔下的雪松笔墨浑然一体,笔法圆润含蓄,浑厚凝重。那平坦舒缓的雪原,通向密林深处小径的深邃,雪松的高大茂密与婀娜,冰河的蜿蜒与曲折,孤松与松林的对比与呼应……

为深入生活、汲取艺术创作的源头活水,他几乎踏遍了大小兴安岭的林海雪原,积累了相当丰富扎实的冰雪素材,他将写生得来的生动感受和丰富的材料更加心灵化,把传统山水画的文化内涵、形式技巧更充分地融会到作品之中。他运用图真、意象和诗韵,试着赋予笔、墨、色以生命。英国伦敦国际出版中心《世界成功者先驱》评价说:“于先生创始的冰雪山水画解决了传统中国画中除了敷粉法或留白法之外,再无专门技巧来描绘冰雪的问题,他成功地在白纸上描绘出了冰雪。于先生相信,艺术对全世界人民来说是最好的交流语言。”

说起冰雪画的命名,还隐藏着一个动人的故事。1979年底,新加坡的海鸥画廊要为于志学举办画展。当时《中国建设》记者鲍文清做了采访,看到于志学的作品非常激动,认为这是一个崭新的样式,按传统的山水画分类归不了类,她说:“你的画是个新画种,新生的婴儿得有个名字,你的画也得有自己的名字。”鲍文清看到于志学作品《冰雪山林图》时说:“冰雪山林画吧。”当时在旁的《中国文学》编辑陆延建议于志学把“林”改为“水”。“冰雪山水画”从此天下闻名。

为了实现理想,于志学坚持到旷野、荒野、山林中写生,开始了一次次“惊险的旅行”的生活体验。他在冰湖上险些被冻僵,差点被狼群围攻,掉进了冰河,遭遇了猛兽,赴黄山探雪而险些坠入长江……他坚持走出书斋,跳出舒适圈,对绘画艺术一往直前、心无旁骛地求索着。他那种为理想赴汤蹈火死不悔改的探索精神,那种面对痛苦永不沉沦寻求超越的强悍哲学,正是传统知识分子美德与操守的动人闪烁,是一位艺术家走向成功必不可少的奠基石。

黑土地既是生育他的摇篮,也是他精神思想的发祥地。在繁忙的艺术创作之余,于志学还创作了大量的乡土散文、游记散文、艺术随笔等。他的叙事散文一脉深情,讲述灵动洒脱,善于捕捉细节,生动传神。他灵敏地揭示大自然微妙的含义,感谢故乡的高天厚土,徜徉于艺术的海洋,这些都是他生命的词根。不论绘画还是散文,于志学高度地描绘出了自然景物与作者自身精神的共鸣,以其独特的见解,打破了历来的传统界限,将中国画、散文创作引向了崭新的境界。

连阵 记者:申志远 图片为受访者本人提供 原标题:《【冰雪人物寻访①】中国冰雪画派创始人于志学:用生命绘出冰雪的灵魂》 |

【本文地址】