| CCIF&CCPCC 2023丨冠心病治疗领域的下一个十年展望 | 您所在的位置:网站首页 › 冠心病药物治疗进展 › CCIF&CCPCC 2023丨冠心病治疗领域的下一个十年展望 |

CCIF&CCPCC 2023丨冠心病治疗领域的下一个十年展望

|

导语 近些年,冠心病治疗领域进展突飞猛进,新型降脂药物不断出现,影像技术与功能评价的AI一站式融合,对冠心病的预防及精准治疗提供了更加可靠的手段。同时,完全可降解药物支架(BRS)和药物涂层球囊(DCB)的临床使用比例也逐渐增加。复旦大学附属中山医院钱菊英教授在CCIF&CCPCC 2023上通过三方面对冠心病治疗作了展望,第一,ASCVD药物治疗,主要体现在残余胆固醇风险控制、残余炎症风险控制、血栓/出血风险控制上;第二,冠脉介入精准治疗的功能与影像评估;第三,冠脉介入治疗器械的展望:介入无植入。

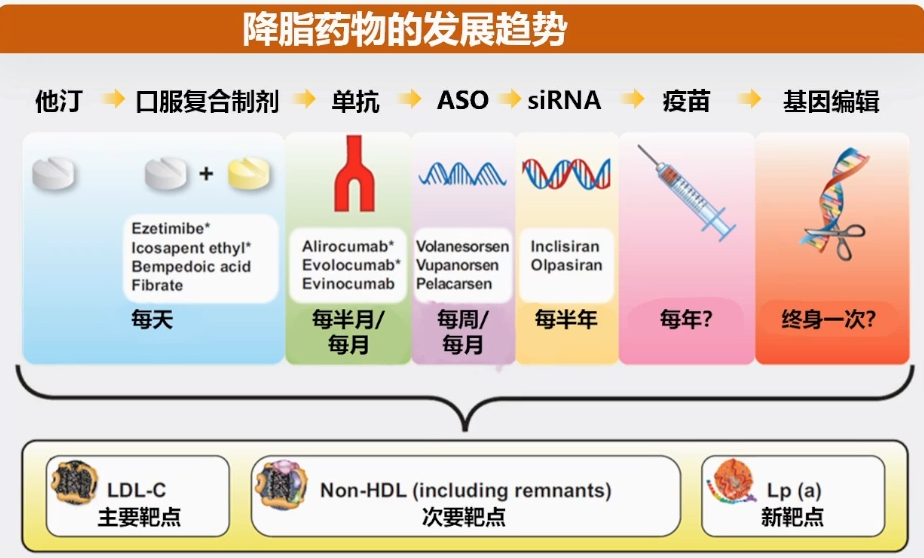

一 ASCVD药物治疗 (一)残余胆固醇风险控制:新靶点,新药物 降脂药物的发展趋势 动脉粥样硬化的治疗手段,尤其降脂药物的发展趋势上,他汀仍然是基石,在联合治疗过程中,近年来已经逐步推广使用的胆固醇吸收抑制剂,如针对PCSK9靶点,但仍然针对的是LDL-C。

小核酸药物引领的降脂药物发展趋势:更精准的机制,更方便的用药,更丰富的靶点。小干扰RNA为代表的小核酸药物,从上游靶向阻断蛋白的合成,一年两次的超长给药周期,长久平稳降脂的同时提高了患者的服药依从性。

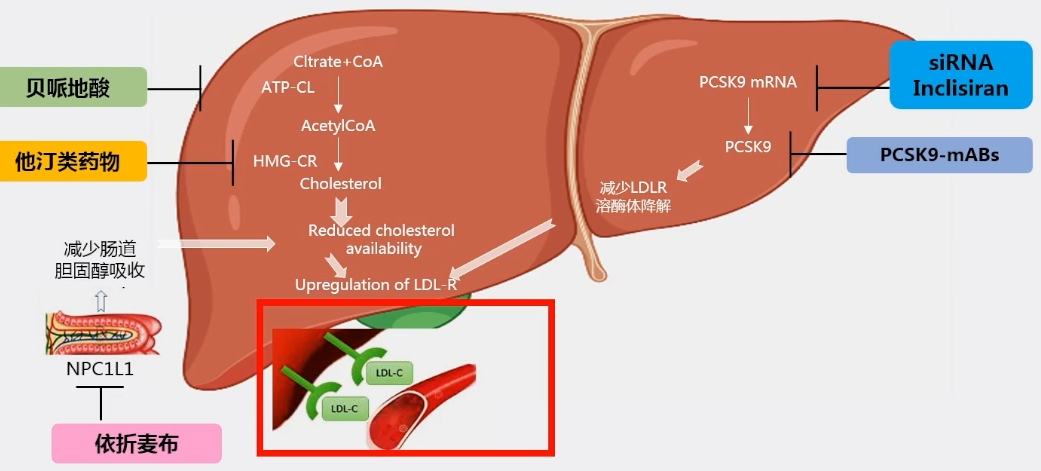

新型降脂药物作用靶点及循证医学证据 新型降脂药物作用机制:尽管他汀在临床上已经广泛使用,但仍有一定比例的患者不耐受。虽然有皮下注射药物,但其依从性、患者接受度和普及性仍有一定影响。因此,一些新型的针对胆固醇肝脏合成抑制剂应运而生。

(1)依折麦布 IMPROVE-IT研究共纳入18,144例ACS患者,结果显示依折麦布联合他汀可显著降低MACE风险。

(2)贝派地酸 该药物通过抑制HMG CoA还原酶上游水平的ATP柠檬酸裂解酶抑制肝脏胆固醇合成。CLEAR-OUTCOMES研究共纳入13,970例他汀类药物不耐受以及患有心血管疾病或心血管疾病的高风险患者。ACC 2023公布了该研究结果:贝派地酸显著降低他汀类不耐受患者MACE风险。

(3)针对PCSK9靶点的新型降脂药物 目前PCSK9i降脂药物主要作用于两个层面:①抑制PCSK9蛋白/LDL受体作用(如单克隆抗体,口服药物);②抑制PCSK9蛋白合成(如小核酸药物)。

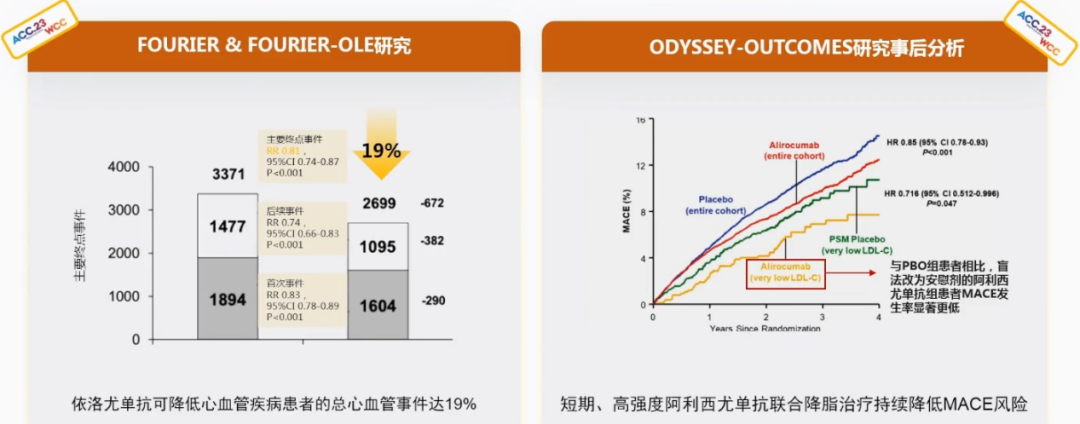

①PCSK9单抗:FOURIER&ODYSSEY OUTCOMES研究 PCSK9单抗可显著降低MACE事件风险的有力临床循证医学证据:FOURIER研究显示依洛尤单抗显著降低MACE风险15%,OUTCOMES研究显示阿利西尤单抗显著降低MACE风险15%。

ACC 2023:FOURIER系列研究荟萃分析及ODYSSEY OUTCOMES研究事后分析再次印证干预PCSK9靶点的有效性及持久获益。

②PCSK9抑制剂口服药物:MK-0616 Ⅱb期研究 ACC.2023公布了MK-0616 Ⅱb期研究结果:第8周治疗时,MK-0616显著降低了ASCVD患者LDL-C水平。值得肯定的是,口服的PCSK9抑制剂在临床应用中一定比注射剂更受患者欢迎。

③首个siRNA降脂药物:Inclisiran 既往研究已经证明Inclisiran降胆固醇疗效持久、稳定且安全性良好,多项关于心血管结局的研究正在进行中。钱菊英教授提到,只要胆固醇与动脉粥样硬化相关的缺血事件是相关的,那么只要能够使胆固醇降低一定幅度,一定会带来心血管良好结局的获益。

(4)针对Lp(a)靶点的新型降脂药物 ①Pelacarsen Ⅱ期研究结果:Pelacarsen 20mg QW 降低Lp(a)最高可达80%;Pelacarsen CVOT研究(进行中)。

②Olpasiran:OCEAN(a)-DOSE研究 研究显示,Olpasiran每12周给药≥75mg可降低ASCVD患者Lp(a) 95%以上。

未来针对血脂不同靶点的联合治疗,或许可以带来更多的ASCVD患者临床获益。

(二)残余炎症风险控制 残余炎症风险的定义:hsCRP≥2mg/L。 残余炎症风险的有效干预靶点:NLRP3/IL-1β/CRP免疫轴。 循证证据的药物:IL-1β单克隆抗体;秋水仙碱。 IL-1β单克隆抗体卡纳单抗:CANTOS研究首个证实抗炎治疗可改善冠心病患者预后的临床研究,具有里程碑意义。Ⅲ期临床试验,共纳入10,061例既往有心肌梗死且hsCRP≥2mg/L的CAD患者,在他汀治疗的基础上,随机分配,并接受50mg/150mg/300mg三种剂量卡纳单抗(一种IL-1β单克隆抗体)治疗或安慰剂治疗,每3个月皮下给药一次,中位随访3.7年。

研究结果:在标准药物治疗基础上,每3个月接受150mg卡纳单抗皮下注射可将心肌梗死后心血管事件复发率显著降低15%。 秋水仙碱:COLCOT研究及LoDoCo2研究 COLCOT研究结果:0.5mg秋水仙碱可以显著降低心肌梗死患者首次缺血性心血管事件风险23%。 LoDoCo2研究结果:0.5mg秋水仙碱可显著降低慢性冠状动脉疾病患者的心血管事件风险31%。

结论:小剂量秋水仙碱可降低MI和SCAD患者的心血管风险。

(三)血栓与出血风险平衡管理 OPTION研究:首个探讨中国人群PCI术后DAPT优化策略的研究。 OPTION研究是国际上首个评估吲哚布芬和阿司匹林在PCI术后有效性与安全性的随机、开放标签、大规模多中心RCT研究。 OPTION研究对冠心病患者PCI术后双联抗血小板治疗(DAPT)最佳策略选择具有突破性的意义。

结果:在cTnT阴性并接受DES植入术的冠心病患者中,吲哚布芬联合氯吡格雷治疗12个月的疗效不劣于阿司匹林联合氯吡格雷。

因此,吲哚布芬酚的有效性、安全性与阿司匹林相当,为阿司匹林不耐受的患者提供了一个新选择。

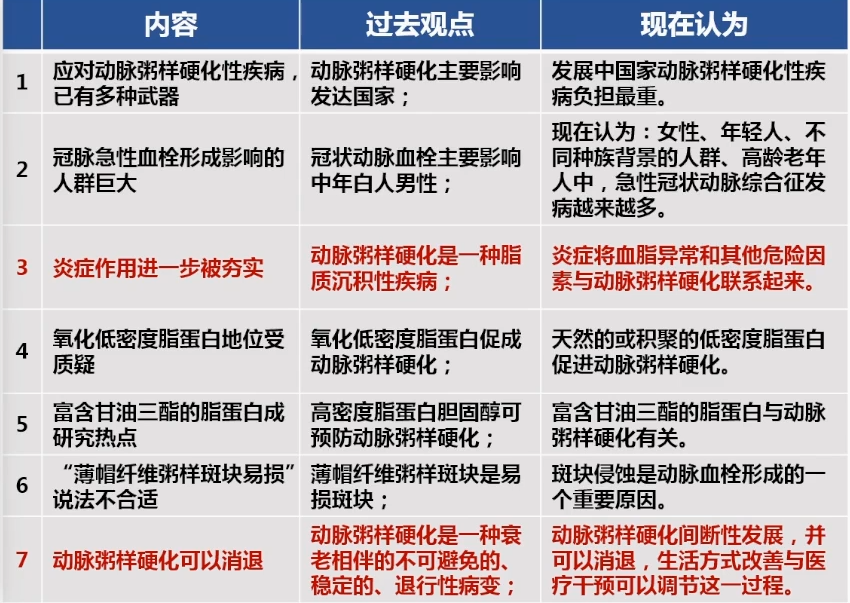

《Nature》:20年来对动脉粥样硬化看法的七个改变

动脉粥样硬化中的炎症学说 哈佛大学医学院的Peter Libby是动脉粥样硬化领域炎症学说的开创者。 2002年,在Nature刊文“炎症与动脉粥样硬化”,全面阐述了炎症在动脉粥样硬化中作用。 2011年,在Nature刊文“动脉粥样硬化生物学应用的进展和挑战”,阐述如何将炎症学说的实验科学和临床科学进行结合。 2021年,再受Nature邀约撰文“动脉粥样硬化领域的变化”,明确炎症将血脂异常和其他危险因素与动脉粥样硬化联系起来。

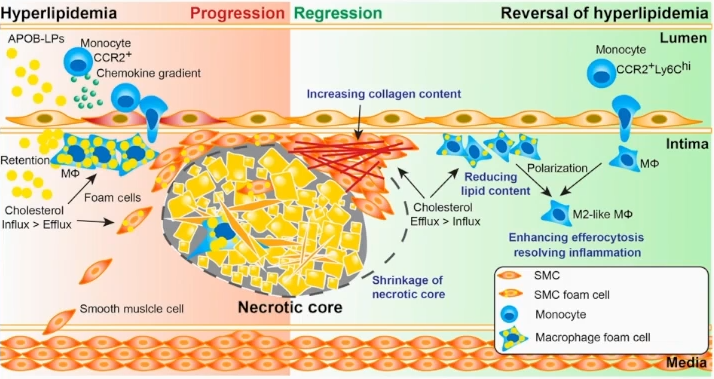

过去认为动脉粥样硬化是一种衰老相伴的、不可避免的、稳定的退行性病变;现在认为动脉粥样硬化间断性发展,并可以消退;生活方式改善与药物干预可以调节这一过程;开发一类促进斑块稳定或消退的新疗法将成为一个可期待的目标。

显示动脉粥样硬化进展和消退期间动脉壁主要事件的示意图 药物治疗总结 1910s,百年胆固醇理论不断发展,是血脂治疗以及ASCVD防治的理论基础。 1950s,LDL-C被识别为致动脉粥样硬化的脂蛋白。指南推荐LDL-C为主要干预靶点。LDL-C干预:越早越好,越低越好。 1980s,第一个他汀被发现。30年循证探索奠定了他汀降脂治疗的基石地位,并引领以他汀为基础的联合治疗。降脂治疗方案有了更多选择。 2010s,ASCVD危险评估和分层,指导LDL-C目标及调脂策略,确保降脂治疗的个体化和受益最大化。 20年来,动脉粥样硬化的探索有了新的改变,炎症学取得实质性发展,促进斑块稳定或消退的新疗法将可期待。 二 冠脉介入精准治疗时代 针对冠心病的介入治疗,更多的是采用功能学评估,相较于冠脉造影:FFR可以对36%的病变重新定义和识别。 FFR可以精准指导介入治疗 患者水平:从冠心病患者群体中,筛选出存在功能性缺血的患者。 血管水平:从多支病变血管中,分辨出功能性缺血、需要干预的血管。 病变水平:从多处病变中,找出功能性缺血、需要干预的病变并精准定位。

针对FFR的研究很多,比较有代表性的是FAME系列研究。FAME 2研究5年随访显示,包括全因死亡、心梗及紧急血运重建在内的主要终点事件方面,FFR指导的PCI组和注册组无明显差异,但是两组的风险都明显低于单纯药物治疗组;任何原因的再次血运重建以及12个月后再次血运重建费用,PCI组也远小于药物治疗组。

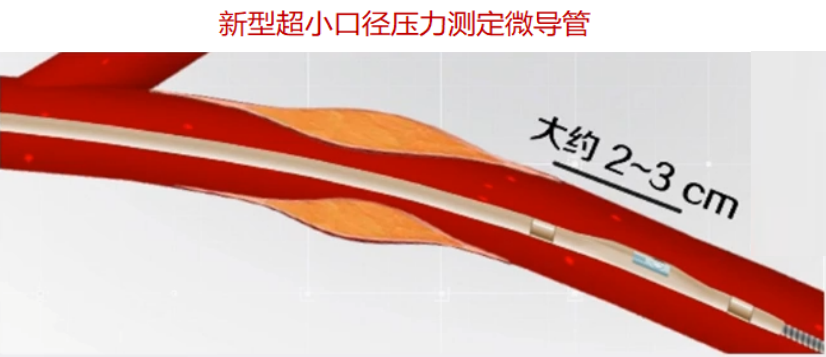

我国首个FFR压力微导管TruePhysio:

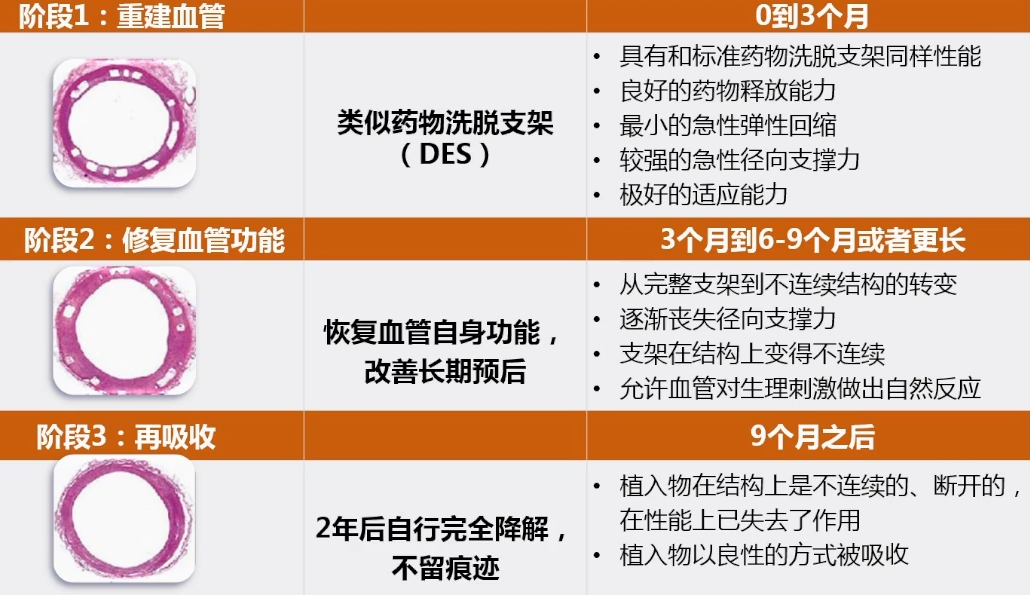

创新型的微导管结构使得压力测定可兼容所有0.014"导丝:为复杂和弥漫病变带来更好的通过性与安全性。 专利性CathMEMSTM技术目前世界上最小口径(0.02")压力测定导管,同时与现有压力导丝保持了相当的测量精准度。 正在全国范围进行的多中心临床研究(SUPREME研究)显示压力导管与雅培压力测定导丝相比敏感性、特异度高度一致。 无创衍生FFR徐波教授团队开展的FAVOR Ⅲ China一经发布就在国际范围内引起很大反响,主要它是首个大规模随机对照临床试验建立QFR指导的PCI病变选择策略是否能带来临床获益的研究。FAVOR Ⅲ China两年结果及几项亚组分析显示,无论在全人群还是预设亚组中,相比于常规造影指导,QFR指导的靶血管和靶病变选择策略,均能显著改善冠脉介入患者两年预后。 影像技术与功能评价的AI一站式融合 基于影像学和功能学评估的技术,包括OFR和UFR,分别是基于OCT的FFR、基于血管内超声的FFR,都是计算功能学的一种技术,具有相同的原理。涂圣贤教授团队结合腔内影像学评估信息,包括斑块性质、最小管腔的直径、斑块负荷等,同时可以得到斑块病变在不同阶段对功能学的影响,得到OFR或UFR的数据。未来,相信腔内影像结合功能一体化评估手段将更好地理解冠状动脉病变,更精准地选择需要进行血运重建的病变。 三 冠脉介入无植入时代 完全可降解药物支架(BRS)和药物涂层球囊(DCB)的使用比例逐渐增加,未来介入无植入或介入无残留这样的理念,可能在冠脉介入治疗领域中仍然会备受推崇。 完全可降解药物支架 可降解支架在治疗冠心病方面发挥着重要作用。针对不适合药物球囊的适应证,完全可降解支架可能是一个选择。我国在该领域的研究也走在了国际前列,目前已更新迭代多款可降解新支架,如XINSORB、Firesorb、NeoVas等。

BRS原理:

BRS我国现状及展望:BRS的诞生源于“血管功能恢复治疗(VRT)”的理念,其利大于弊。目前BRS大多数“不利”特性,源于其材料及技术工艺,相信随着技术等进步,这些可以逐步克服。

BRS有待进步方面: 支架机械性能(支撑力); 支架通过性; 支架可视性(示踪性); 支架断裂; 病变适用范围。 药物涂层球囊 第一代药物球囊已经在临床上得到广泛应用,一直所使用的主要是紫杉醇药物球囊,相继又有了雷帕霉素衍生物药物球囊,如BA9球囊已经通过临床研究,逐步进入临床应用阶段。未来是否会有新的药物球囊问世,值得期待。 总结 对于冠心病的管理和预防,需要关注动脉粥样硬化的管理和危险因素的控制,除了降低胆固醇水平外,还需要关注炎症、血栓等残余风险。

在治疗方面进行精准的功能学和影像学评估,对病变未来可能发生的不良事件进行风险预测,从而制定更优的治疗策略。

介入治疗上期待未来有更创新的技术,包括可降解支架、药物球囊的适应证能够得到拓展,使新技术普惠到更多患者。 专家简介

钱菊英 教授 复旦大学附属中山医院 复旦大学附属中山医院副院长,心内科副主任,国家放射与治疗临床医学研究中心执行主任,上海心血管病临床医学中心副主任,上海放射与治疗临床医学研究中心负责人,中华医学会心血管病学分会常委,中国医促会心血管病分会副主任委员,上海医学会心血管病分会主任委员,上海医师协会心血管内科医师分会副会长。欧洲心脏病学会Fellow(FESC),美国心脏病学院Fellow(FACC),亚太介入心脏病学会Fellow(FAPSIC) ,上海市科委优秀学术带头人,上海市医学领军人才,上海市卫健委优秀学科带头人,《上海医学》杂志副主编。

|

【本文地址】