| 一座被遗忘的古镇 | 您所在的位置:网站首页 › 关于简阳的介绍图片高清 › 一座被遗忘的古镇 |

一座被遗忘的古镇

|

石桥以前又称“花镇”,因周围盛产茉莉花而得名。据当地人称,河西种植了大量的茉莉花供石桥的茶厂所用,采摘茉莉花是当时人们的一项重大任务。如今茶厂倒闭,也再不见茉莉花的影子,曾经的“花镇”也只在少数人的记忆中存在。

二、古镇往昔繁华

在石桥当地有这样一个说法: 明末清初,湖广填四川时石桥古镇开始兴起。石桥处古东大路要冲,是沟通川南、川北、川西的交通枢纽,这为石桥的繁荣提供了必要条件。据傅崇矩的《成都通览》记载:成都至重庆的路程从牛市口出发,经茶店子、赤水铺、九曲铺、石桥井、简州等地点,共一百三十余里路。也就是说,石桥是成都通往重庆的必经之地。再加上石桥天然港口的优势条件,使石桥成为水陆交通的一个交汇点。也因此石桥在民国时期成为当时的四大名镇之一,有“小汉口”之称。 若是问起石桥的历史,最是让当地人引以为傲的便是石桥的水运码头。据当地人称,解放前,也就是抗日战争时期的石桥最为繁华热闹。石桥处战争的大后方,算得上当时的一方净土。因而安宁的环境为石桥的繁荣发展提供了条件。在沿河的中山街上全是过往做买卖的商人,通街都是商铺,叫卖声不断,称得上是人山人海。更有夸张者说,随便在地上都能捡到金银财宝,可见那时石桥的繁盛。中山路旁的沱江上停靠着无数大大小小的过往船只。当时仅仅是石桥本地的木船就达到了600 余只,再加上外来的船只,有时可以达到上千只,形成难得一见的“水市”画卷。民国颜续《石桥舟中》诗云:“五湖休泛棹,一水促轻艭。素鹭飞声远,青娥照影双。红楼凭断岸,绿柳拂晴窗。花片随流至,依依欲过江。”这也是石桥舟楫繁多的印证。为此,也产生了造船这一行业。 停靠在码头上的船只排满了石桥紧挨的沱江沿岸,人们不必将货物搬运下船,多数情况下是在船上就把买卖给谈定了。沿边上的商铺大部分会用来作为仓库堆放货物,特别是大码头街一带的房子。曾经在当地人眼中,这些房子便是财富的象征,而现在看来,当地人谈起是则是多了一些说不清道不明的五味杂陈。据当地的一位老人回忆,以前的码头存在“舵把子”,即掌握着码头贸易的人。他们压榨百姓,特别是码头的搬运工,生活尤为辛苦。他们没有自己的房子,住的地方十分简陋,甚至与猪共眠,生活十分艰辛。这些豪华的商铺与搬运工的生活形成鲜明的对比,使古镇的繁华多了几分沉重。 抗战时期,航运带来的各种商品贸易,在石桥古镇里形成了米、糖、烟、酒、油、棉、山货等八大商派,从而分化出了八大帮派。经过调查我们知道了其中的七个,分别是: 米帮、盐帮、油帮、白糖帮、担子帮(主要在当地运输)、运输帮(主要在成都的运输)、欠纸帮(音译,主要贩卖冥币)等。相传,这些帮派中有一个头目,名为毛利明。他是石桥本地人,在 1952 年土改,打土豪分田地中被枪毙。像这样的石桥帮派掌握着那时石桥的经济命脉,是石桥繁荣经济的具体表现之一。 其中,石桥井盐历史悠久,在汉朝初井盐生产就开始了。而在清朝,政府设立了专门管理盐务的机构,收取盐税。清代无名氏曾作诗《石桥井观盐》:“一带寒山起暮烟,盐灶家灶傍晴天。凿开混沌熬三峡,倒泻洪涛瀹九川。看取调和资鼎鼐,不妨汲引出渊源。几经锻炼成佳品,选物供炉讵偶然。”再有《简阳县志》记载 :“(县北)七里,火井湾能出火,以煮盐。”可见当时石桥井盐业已经相当成熟,且有一定的名气。

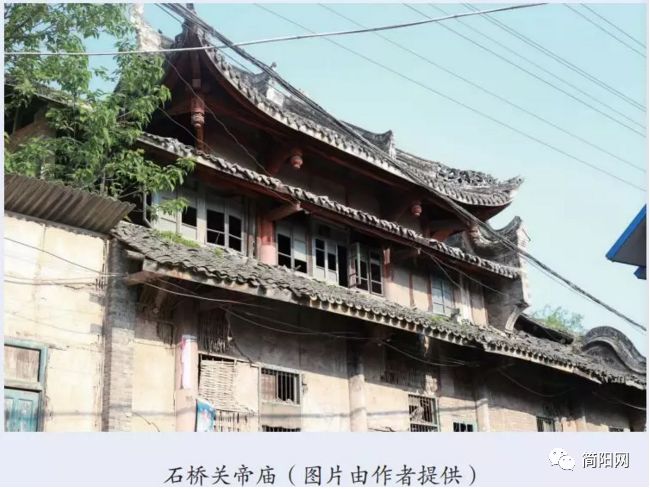

此外,石桥除了货运还有人运。在现在的过河码头处,以往,每天都会有撑船的人叫喝着。当地人说: 那时,石桥很热闹,河对面的人都想到石桥这边来赶场,买东西。久而久之,撑船也变成了一份职业。民国二十四年(1935 年)国民党中央军在石桥港设立水上警察局,专注于管理水上的运输和贸易。据采访的一位船老板回忆 : 那时,会有人拿着喇叭在码头那里喊 :“注意安全啊!”他们管超载,水上交通方面的问题。后来沱三桥修通后,船运便逐渐消失,水上警察局也并入当地警察局。 因为水陆交通,尤其是航运的重要地位,石桥的商贸尤为繁荣。为此,各地的商人在此聚集,他们用赚来的钱财在这里买房置地。同籍外省人组成同乡会,建立的各大会馆成了他们的聚会地点。也许是因为地域文化的差距,他们也在石桥修建庙宇,牌坊和祠堂。 曾有诗云:“石桥帆影出碧涛,渔女煮酒问桑麻。远来皆是荆楚客,笑入会馆似还家。”各地商人的云集使石桥会馆林立。当时有六大会馆 : 陕西会馆(又叫关帝庙),福建会馆(又叫天后宫)和广东会馆(又叫南华宫),两湖会馆(又叫禹王宫),江西会馆(又叫万寿宫),和贵州会馆。如今,只有陕西会馆还留存于陕西街。会馆里供奉着三国时期的蜀国大将——关羽。在当时,“武圣”关公与“文圣人”孔夫子齐名。人们从关帝庙里接回关帝像回家供奉,这是对道德的传承和自己精神的寄托。 石桥繁荣的不只商贸会馆,还有这古韵犹存的老街。这其中最有意思的便是街道的名字。现存的古街还剩下福建街、中山街(又名半边街)、陕西街、大码头街、和平街等,其中保存最为完整的是中山街。经过多番访问,当地人关于这些街名产生有两种说法。一种称:石桥镇原有长短老街11 条,分别由八省移民各姓所建。而另一说法则是:这些历史味满满的街名并非自建镇就有,而是在解放过后命名。以前,这里的街道几乎没有名字,只有现今的中山街以前有名字,称为半边街,而命名的原因不得而知。据当地人猜测,是根据每条街的标志性的建筑或者聚集的商人群体来命的名。

三、石桥民俗特色

说起石桥特色,最值得一提的就是九莲灯。解放前,简阳县石桥镇每年都要搞一次九莲灯的表演,观者人山人海,热闹非凡。九莲灯,是由九位男子组成表演者的,表演者头缠青丝,上身赤裸,不穿短裤,脚登草鞋;其额上、前胸两乳,前腹左右、后背左右、两手臂等九处各挂油灯一盏。油灯用白铁皮做成的“爬壁灯”,内装菜油,用线做灯埝点燃。表演时,九人成一路纵队,前八人每人用两根龙头木杖支撑双臂。表演者游街时要吟诵一些话语,内容多是关于祈福消灾的。而关于九莲灯的起源也没有具体的记载。据当地老人说:以前有个屠夫杀生太多,满身长满毒疮,于是就在身上挂了九盏灯,以此来祈福、保佑自己。后来,这样的活动就演变成了一个通俗的民间艺术活动,并伴有“狮灯”、“腰鼓”、“彩船”等形式。也有相关文章介绍九莲灯与城隍出驾有关,因为九莲灯多在城隍出驾这天表演,是城隍出驾时表演活动中的一个项目。 四川省文化厅曾为石桥九莲灯的新生和重演进行了摄制并播放,使这朵民间艺术的鲜花有了与全省广大群众见面的机会。在经过一系列的保护宣传后,石桥九莲灯却似乎失去了生命力。近几年也再也没有举办过这个活动,当地人称是因为经费问题,很难再找到表演者。 “简阳的包子,石桥的面。”这是石桥人民一直挂在嘴边的一句话。已拥有 300 多年历史的石桥空心挂面可谓是石桥响当当的招牌。石桥面大致可以分为三种。把面条拉成银丝一样细的,叫做“银丝细面”;两头稍粗一点的,称为“石桥挂面”;面内加了鸡蛋清须知成韭菜叶子状的,称为“蛋清韭中挂面”。当地老人的说法是:正宗的石桥面下锅煮熟不浑汤,吃入口中细滑。如果煮多了吃不馊,捞入冷水中浸泡,隔夜后煮熟仍不浑汤,其味亦似鲜面。

过去,成都的达官贵人、社会名流都要骑马、坐轿都要来这石桥镇吃“牌坊面”、“高价面”,石桥挂面可是名声在外。解放初期,陈毅元帅从成都回家乡乐至县劳动镇,途中也曾在这里品尝了“石桥面”。随后,“石桥面”进入人民大会堂。然而这种全手工制作的高架面成本高,产量低,现今制作石桥挂面的人是越来越少,只有几家散户在家制作。 石桥面工艺正面临失传,曾经引以为傲的味道也只留在石桥镇人口口相传的记忆中。 清朝钟祖芬《夜宿石桥》诗云:“一夕昭关已白毛,松风无雨亦潇潇。茶芽蘸水甘同浊,蔗叶煎糖苦自熬。戴月奔来犹睡晚,闲云栖处也心劳。是非莫怪人多口,子燕雏莺亦善嘲。”石桥具有悠久的产茶历史,自是有大大小小的茶馆无数。每家茶馆都是座无虚席,特别是逢场赶集的时候。其中,历史较为久远的要数清代楼阁式茶园——老龄茶园,是书法家野人亲自题名的。老龄茶园保留了较为原始的戏座式茶馆,楼下为大通茶座,楼上为雅座。其茶具和座椅也是较为老式的那种,大家围坐在一起,喝茶聊天,很有老式茶馆应该有的味道。由于不再唱戏,二楼雅座也基本荒废,感兴趣的人也只是在楼下观望一下,以此来领略当时人们惬意的生活。

四、河西石桥与河东简阳

解放战争后,处于沱江西岸的石桥发生了巨大的变化,其变化也加速了河东简阳的发展。其中石桥的交通变化最为显著,随着成渝铁路专线通车,货物运输的主要方式由水运转移到铁路运输上来。石桥的航运优势就此衰弱,而跌路运输的发展扩大了河东简阳的经济范围。铁路的运输价格和便利程度高于水运,由此石桥的水上运输量急剧下降,简阳的货物运输量则在不断增长。在随后的几十年里,成渝高速公路通车后,石桥的船只也只是剩下过河和运送沙石的作用了。后来随着沱江一二三桥的修建,河西石桥与河东简阳的来往也是愈加频繁。这样,过河码头的作用逐渐减小,石桥港也再不见当时的繁华热闹。直至撑船的人再也不见,石桥便也沉默下来。 由于简阳城镇的快速发展,石桥的经济地位被撼动。建国后,除县人民政府设于简城外,其余财贸系统留在了石桥。1952 年后,也陆续迁往了简城。在失去交通和政治的区位优势后,石桥便逐渐衰落下来。再加上河东简阳地势开阔,平坦,发展的力度加大。而石桥背靠山脉,地势狭小,已经不能再扩展。交通优势的丧失,建筑物的破败等诸多原因。 这座成都城东边,成渝走廊上的“千年古镇”、“移民古镇”便被掩埋在历史的长河中。

如今的古镇虽然破败,但依旧可以找到历史的遗珠。下栅子城门矗立在江西街的尽头,它是石桥古镇里唯一的被列为县级保护文物的遗址。相传,城门建于清代乾隆年间。其原有城门四座,南城门俗称下栅子城门。据《简阳县志》记载:其“历经战乱,城墙和城楼大部被坼毁,仅余下栅子城门尚存”。在旁立着的石碑上记载 : 城门为石砌拱顶,高 3、25 米,宽 2、15 米,厚 1、8 米。城墙坼除仅存石雕栏柱四根,已风化。若是仔细观察城门,会发现两旁刻下的门联的字迹已无法辨认,据说已在文革时被敲打模糊。这石桥镇里共有四座城门,早晚开闭。下栅子城门是南城门,也是现存的唯一一座城门。 除了下栅子城门外,五隍洞也称得上是现在石桥古镇的标志性建筑了。关于五隍洞的存在也有着不同的说法。解放后,石桥古镇中那些被埋的,或者扔掉的菩萨,被人们重新重视。人们将那些散落的菩萨聚集在了一起,修建了现在的五隍洞。这算是石桥比较大的寺庙了。而另一个说法则带着浓厚的神话色彩。五隍大帝曾在山中修行,他在半山腰的地方通洞直达东海。与东海龙王探讨经理,共修百年,终成大佛。人们为了赞颂五隍大帝锲而不舍,努力修行的精神,修了五隍庙来纪念。最为奇特的是五隍洞冬暖夏凉,风景宜人。洞口石壁上的“龙蟠凤翥”四个大字写得苍劲有力,龙飞凤舞。远望,则骨势峻迈,突兀傲立;近看,则形体舒展,纵横奔放。有识之士认为此四字笔力雄健,姿态俊逸,出自名家之妙笔、高手之精刻。又有传说称 : 明代道士张三丰四处修行,路过五隍洞,被这里的景色所感,深有触动。于是随手一挥,将路边的野草作为笔墨,便写下这四个大字。现在,这四个大字依旧清晰地伴随着五隍洞,镇守至今。如今,去参拜祈福的人也不多了,最多也是逢年过节的时候。那时去寺庙便是一种象征,对美好生活的向往和保佑。 (作者单位;简阳草池镇人民政府)返回搜狐,查看更多 END 来源:成都方志 |

【本文地址】