| 刘知远学术论文写作方法 | 您所在的位置:网站首页 › 关于5g的创新应用论文怎么写 › 刘知远学术论文写作方法 |

刘知远学术论文写作方法

|

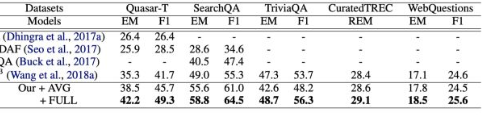

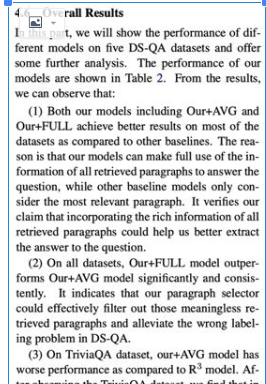

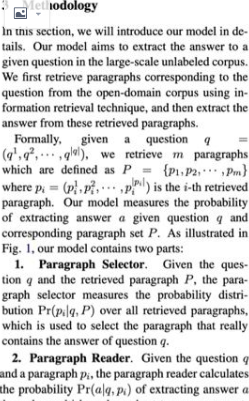

说明:学习总结自知乎—刘知远 原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/58752815 目录 1 摘要:用100-200词简介研究任务与挑战、解决思路与方法、实验效果与结论。2 介绍:用1页左右篇幅,比摘要更详细地介绍研究任务、已有方法、主要挑战、解决思路、具体方法、实验结果。(1)研究任务。(2)已有方法。(3)面临挑战。(4)创新思路。(5)实验结论 3 相关工作:用0.5-1页左右篇幅介绍研究任务的相关工作,说明本文工作与已有工作的异同。主要论述内容初学者特别注意Related Work的一般位置 4 方法:用2-3页篇幅介绍本文提出的方法模型细节。5 实验:用2-3页篇幅介绍验证本文方法有效性的实验设置、数据集合、实验结果、分析讨论等。(1)实验部分首先介绍实验数据与评测标准(4.1 Datasets and Evaluation Metrics)、(2)实验比较的已有代表方法(4.2 Baselines)、(3)实验方法的参数设置(4.3 Experimental Settings)等基本信息。(4)主实验。(5)辅助实验 6 结论:简单总结本文主要工作,展望未来研究方向。 1 摘要:用100-200词简介研究任务与挑战、解决思路与方法、实验效果与结论。总结:Abstract可以看做对Introduction的简介。 最简单的做法是,以上每部分都精简为1-2句话组成Abstract皆可。如下是论文[2]的Abstract内容,可以看出与Introduction的对应关系。 例子: Introduction是对整个工作的全面介绍,是决定一篇论文能否被录用的关键。一般Introduction这么写:起手介绍研究任务和意义;随后简介面向这个任务的已有方法;接着说明已有方法面临的关键挑战;针对这些挑战,本文提出什么创新思路和具体方法;最后介绍实验结果证明本文提出方法的有效性。这几个部分各挡一面,同时又有严密的内在逻辑。每个部分也各有章法,下面分别介绍对各部分的建议: (1)研究任务。介绍本文的研究任务及其在该研究领域的重要价值和意义。如果是领域公认的重要任务的话,则可以不用详细论述其研究价值/意义;如果是新提出的研究任务,则需要花费比较多篇幅论证该任务的价值。如下所示论文[2]的第1段集中说明阅读理解研究任务。 总结:说明任务是什么,有什么重要意义? 例子: 从研究任务递进一步,介绍这个任务的已有代表方法。如下所示论文[2]的第2段,开始介绍DS-QA。需要注意,这个已有方法需要是目前最好、最具代表性的,也是本文工作准备改进的。所谓站在巨人的肩膀上,一篇值得发表的论文需要找到那个最高的巨人。 总结:说明要改进的当前的最优对象方法 例子: 已有方法一定仍然存在某些不足或挑战,才需要进一步研究改进。因此,需要总结已有方法面临的挑战。这是Introduction的关键部分,起着承上启下的作用。初学者特别注意,这部分涉及对已有工作的评价,务必保证精准客观。要知道,当论文投稿至NLP国际会议后,是通过同行评审决定是否录用发表,评审人一般是小同行,有很大概率是已有工作的作者。所以这部分论述一定要做到客观公正,让这些工作作者本人也能信服。 总结:当前方法存在的问题,务必客观。 例子:如下所示论文[2]的第3、4段,先介绍DS-QA的noisy labeling挑战,并且通过举例直观呈现。面对这个挑战,已有一些相关工作,还需说明他们各自有什么不足和挑战,为引出本文创新思路做好铺垫。 水来土掩,兵来将挡,既然已有方法有这些不足和挑战,就需要有新的创新思路和方法。这部分需要注意与上面的”挑战“部分严丝合缝,密切呼应,让读者清楚领会到这些创新思路与方法的确能够解决或缓解这些挑战问题。 总结:针对前人方法不足的提出什么创新举措—图文方式介绍。 例子:如下所示论文[2]的第5段,就是介绍创新思路和方法。可以看到,一般”面临挑战“和”创新思路“部分还配图示,更直观地展示本文要解决的挑战问题和创新思路。例如论文[2]这张丑丑的图,比较直观地展示了创新方法包括Selector和Reader两个模块和作用。也可以随便看我们的其他论文[3],大部分论文都会在Introduction中提供图示 除了在”创新思路“部分图文两开花地说明本文创新工作外,还要通过合理的实验验证方法的有效性。一般要得到”our method achieves significant and consistent improvement as compared to other baselines“的结论,从而验证本文工作的创新性。 总结:实验证明自己提出创新方法的有效性—客观。视情添加:本文主要贡献、论文结构介绍段落 例子: 有些论文最后还会体贴的总结本文的主要贡献,一般说”In summary, the key contributions are x-fold: (1)…(2)…(3)…“。这样做的好处是,可以帮助审稿人总结本文的创新点放在审稿意见中,节省不少工作量。但需要注意,这些创新点要简洁明了,不能是前文的简单重复,也不能overclaim。如果要说”首次“提出或发现,一般也要前置”to the best of our knowledge“。此外还有论文最后一段会介绍接下来几个Section结构,个人感觉对一篇8页论文可能并不需要。 3 相关工作:用0.5-1页左右篇幅介绍研究任务的相关工作,说明本文工作与已有工作的异同。 主要论述内容主要是介绍本文任务和方法的相关工作,目标是通过对已有工作的梳理,凸显本文工作的创新价值。对已有工作的梳理,不应是对每个工作的简单介绍,而应当注意汇总、分类、分析,或者按照时间发展顺序,或者按照技术路线划分,例如论文[2]就是按照时间脉络介绍。 在对相关工作的介绍中,要注意暗合本文创新思路要解决的挑战,不应是单纯的介绍,而是夹叙夹议,时刻注意与本文工作的照应。在Related Work的最后,应该落脚到本文工作与已有工作相比,有什么新的思路,解决了什么挑战问题。 初学者特别注意Introduction和Related Work部分是特别需要导师或其他有经验学者帮助把关的。一是,不能遗漏重要相关工作,这点需要论文作者对相关领域工作保持跟踪;二是,与Introduction要求类似,对已有工作的评述务必精准客观。 Related Work的一般位置Related Work一般放在Introduction之后,或者Conclusion之前,这一般取决于论文工作的特点。对于那些与已有工作联系紧密、创新精微的工作,一般建议放在Introduction之后,方便读者全面了解本文工作与已有工作的关系,然后开始在Method介绍本文方法。而对于有些框架性创新工作,如果主要是对已有方法的组合,一般建议Related Work放在Method、Experiment之后即可。这点并无成法,完全根据行文方便来定。 总结:梳理已有工作,类似于文献综述,落脚点是相关工作于本文工作的对比,解决了什么挑战问题。 例子: 这部分要详细介绍本文创新方法的具体细节,由于涉及非常艰涩的细节,要采用”总-分“结构来介绍。 这部分起手”总“的部分要介绍本文任务的符号定义,以及本文方法的框架组成,或者按步骤来介绍或者按模块来写,让读者对本文方法有全景式的理解。如下所示论文[2]的Methodology”总“的部分,就先介绍一些符号,然后分别介绍了Selector和Reader两个模块的主要功能。 总结:总—分结构书写,总:框架式、步骤式、模块式预览,符号说明;分:逐渐递进深入创新细节。 例子: 注意事项 初学者特别注意,(1)Introduction中对创新思路与方法的介绍,不要在Method中简单重复,否则会让认真通读全文的审稿人颇感厌烦。要做到前后照应,有所递进,前略后详,不妨使用“as mentioned in Section 1”来做关联。(2)Method部分往往包含大量公式,需要保证公式风格和符号使用前后统一,新符号使用均需显式解释 5 实验:用2-3页篇幅介绍验证本文方法有效性的实验设置、数据集合、实验结果、分析讨论等。这部分要详细介绍与实验相关的具体细节。一般先介绍实验数据、评测标准和比较方法等基本信息。以论文[2]为例, (1)实验部分首先介绍实验数据与评测标准(4.1 Datasets and Evaluation Metrics)、 (2)实验比较的已有代表方法(4.2 Baselines)、 (3)实验方法的参数设置(4.3 Experimental Settings)等基本信息。在介绍完实验基本信息后,主要开展两种实验: (4)主实验。总结:对比,控制变量试验展示采用与不采用创新方法的区别,证明自己方法相比之下的有效性;图表展示结果,段落分析结果下结论。 目的是证明本文方法与已有方法相比的有效性。一般需要选取业界公认的数据集合或已有工作采用的实验验证方式,提升实验的可信性。对于学术论文而言,并不需要比该任务上最好的方法相比,只要证明采用本文创新方法与不采用本文方法相比更有效即可,也就是说,实验中尽量控制其他变量,只聚焦于本文关注的挑战问题即可。当然,如果能够因为本文创新思路,得到该任务上的最好效果,会更有吸引力,但不必总是强求。 一般实验结果用图表展示,然后在正文进行观察分析。例如,论文[2]的主实验部分先介绍不同Selector和Reader对实验效果的影响(4.4 Effect of Different Paragraph Selectors、4.5 Effect of Different Paragraph Readers), 例子: 主试验结果 接着介绍主实验结果和观察分析(4.6 Overall Results)。其中表格中会把最好效果加粗显示,一般应大部分位于本文提出的方法;为了更加清晰明了,观察分析结论可用(1)(2)(3)列出,其中第1条一般要得出主要结论,即本文方法要显著优于已有方法。 例子: 总结:自述,说明自己提出的方法有什么特点,不同参数对自己方法的影响等 目的是展示本文创新方法的优势和特点。例如,不同超参数对本文方法的影响(Hyper-Parameter Effect),不同模块对本文方法效果的贡献(Ablation Test),不同数据划分对本文方法的影响(如Few-shot Learning相关工作比较常见),本文方法的主要错误类型(Error Analysis),本文方法能够改进效果的典型样例(Case Study)等。这些实验需要根据论文创新工作特点而有针对性的设计,一切要为体现本文的创新价值而服务。 例如,论文[2]的辅助实验包括4.7 Paragraph Selector Performance Analysis、4.8 Performance with different numbers of paragraphs、4.9 Potential improvement、4.10 Case study等,从各方面呈现本文提出方法的特点。 Experiment部分的特点是要图文并茂,注重通过多个表格和图示来呈现本文方法的优势和特点,需要注意图表风格统一。初学者特别注意,要做到仅凭图表下方的说明文字就可以理解每张图表内容,不要让读者还要到跑到正文寻找相关说明。因为,很多有经验的审稿人在看完Introduction后,会直接跳到Experiment图表中寻找对比效果。 6 结论:简单总结本文主要工作,展望未来研究方向。在论文最后会有总结展望,一般用一段来再次总结和强调本文的创新思路和实验结果,然后说明未来建议的研究方向和开放问题。这部分相对来讲比较固定。稍微留意的是,在准备论文最后阶段,如果发现论文有哪些应当做还没来得及做的,可以写作本文的未来工作。至少可以向审稿人表明你也想到这个问题了,赢得一点同情分 总结:总结创新与实验结果、建议发展方向(忘记或者没来得及做的可以放这里) 例子:

|

【本文地址】

然后进入”分“的部分,则需对应”总“中的框架,分别介绍各关键模块/步骤。例如,论文[2]的Methodology”分“的部分,就包括3.1 Paragraph Selector、3.2 Paragraph Reader、3.3 Learning and Prediction。读者在”总“的部分已经对方法有全景式的了解,有的放矢,就比较容易理解每个模块的具体细节。而每个”分“的部分中,又可以进一步采用”总-分“结构进行介绍,例如3.1小节做完总体介绍后,又会按照Paragraph Encoding和Question Encoding分别介绍。为了更清晰地体现”总-分“结构,可以将各“分”的部分命名并加粗。 例子:

然后进入”分“的部分,则需对应”总“中的框架,分别介绍各关键模块/步骤。例如,论文[2]的Methodology”分“的部分,就包括3.1 Paragraph Selector、3.2 Paragraph Reader、3.3 Learning and Prediction。读者在”总“的部分已经对方法有全景式的了解,有的放矢,就比较容易理解每个模块的具体细节。而每个”分“的部分中,又可以进一步采用”总-分“结构进行介绍,例如3.1小节做完总体介绍后,又会按照Paragraph Encoding和Question Encoding分别介绍。为了更清晰地体现”总-分“结构,可以将各“分”的部分命名并加粗。 例子: