| 乾隆诗体之变化 ──试析乾隆皇帝元旦七言律诗的写作技法 | 您所在的位置:网站首页 › 元旦古诗七言律诗 › 乾隆诗体之变化 ──试析乾隆皇帝元旦七言律诗的写作技法 |

乾隆诗体之变化 ──试析乾隆皇帝元旦七言律诗的写作技法

|

一 引 言 在中国古典文学史中,爱新觉罗·弘历(1711–1799)是现今所知诗歌创作数量最多的一个诗人。他一生中创作了超过四万三千首作品,最多的时候一天写诗达数十首。乾隆巨大的诗作数量使研究者在全面且系统地分析他诗作的文学性、美学内涵以及写作技法的发展等方面有一定的困难。[1]此外,部分学者也在考虑这些诗作是否全部为乾隆自己所作,抑或是有一部分为皇帝身边词臣的代笔。[2]无论如何,现今学界对于乾隆皇帝的诗作有着相对一致的评价,即其作品的文学价值要远远低于其作为史料之补充的价值,而其文学作品本身的质量则大致被归为“恶诗”一类。[3] 乾隆皇帝诗作的文学水平遭到后人的批评,其原因主要是他的作品中展现出了一种独特的诗体,即所谓的“御制体”。一般看来,“御制体”所指代的是乾隆皇帝在诗歌创作时比较喜欢使用的写作技法,其中包括特定字、词的组合运用和某些特殊句法的构建。尽管前人对于“御制体”已经有了一定的了解和论述,但这一诗体的具体特征则尚未被系统性地检验和呈现出来——只有钱钟书在其《谈艺录》中曾指出乾隆“御制体”的一部分特定的字法与句法。[4]由于篇幅所限,本文仅能够针对乾隆皇帝的七言律诗中所反映出的一些字法与句法进行讨论;而其古体诗、五律、排律和绝句等其他体裁的创作技法则无法在本文中被一一涵盖。

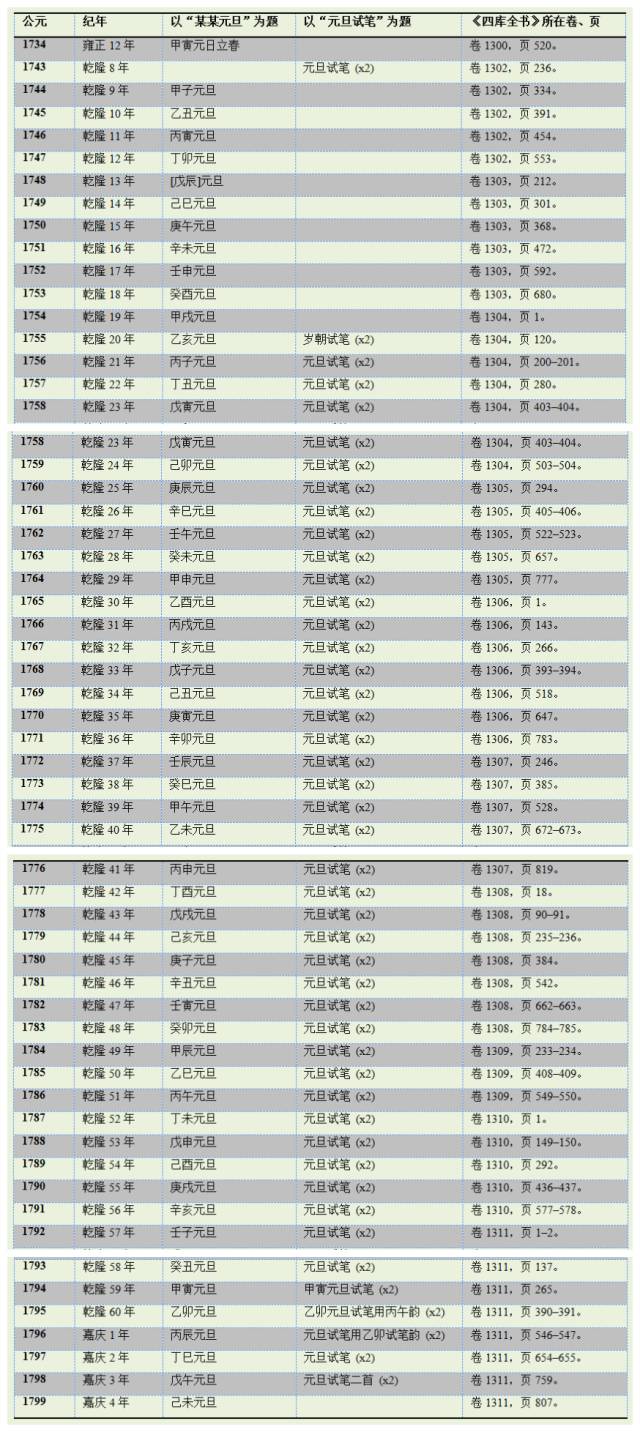

郎世宁绘《清高宗乾隆帝朝服像》 乾隆皇帝几乎在每年的元旦都会写诗。[5]本文将系统地分析其以元旦为题的一百四十七首七言律诗(分属于《某某元旦》与《元旦试笔》两组题目),以便观察乾隆皇帝在创作时所使用的技法,从而进一步地掌握“御制体”的具体特征——这也是本文意图解决的第一个问题,即:什么是“御制体”。选择这些以元旦为题的作品的一个目的是,在诗作的体裁(七律)与题材(元旦)都相对固定的情况下,我们能够更为清晰地观察诗人在写作时所使用的模式和技法,而并不需要担心当作品的体裁与题材出现变化时或许会导致的,诗人相应地调整其写作模式和技法的现象。 本文另一个想要回答的问题是:“御制体”到底是在什么时候真正地出现在乾隆的诗作中的?尽管不少学者都观察到了“御制体”这一现象,但似乎并没有任何论述涉及到这一特定诗体的形成时间的问题。本文所讨论的元旦诗作在创作的时间和内容上是具有连续性的,因此,针对这一系列诗作的分析有助于我们了解“御制体”形成的一个相对精确(但不是绝对精确)的时间段。而作为一个附属的发现,我们能够看到在“御制体”形成之前的乾隆皇帝的诗体。 至于另外两个问题,即“御制体”为什么会形成,以及“御制体”在当时有什么影响,则超越了纯粹的文本分析的范畴。这两个问题不仅与乾隆皇帝的诗学理念和文治策略有着紧密的联系,也与其自身的身份认知及其所处的时代背景有关。“御制体”的形成实际上与乾隆皇帝诗作的庞大数量有着密切的内在联系,其中也反映了“诗史”与“诗教”两种文学观是如何介入到实际的文学创作过程中的。

二 最初的诗体

(一)学习与模仿阶段 当按照时间顺序阅读乾隆皇帝的元旦七律的时候,我们发现所谓的“御制体”实际上在乾隆晚期的作品中才表现得较为明显;乾隆早期的作品与我们一般认知的“御制体”几乎毫无相同点可言。考虑到乾隆的年龄和诗作技巧的成熟程度,他早年的作品有一种学习和模仿唐代宫廷诗体的倾向,以雍正十二年(1734)的元旦七律《甲寅元日立春》为例: 青阳韶运会三寅[6],节应王正景倍新。 万汇欣沾元旦雪,百年喜遇岁朝春。 昭融气协鸿钧德,浩荡天开大造仁。 献岁椒觞还献寿,永绵福履祝君亲。[7] 由于乾隆在当时仍然是皇子的身份,因此这首诗的预期者是当时身为皇帝的雍正。与唐代宫廷诗的结构非常相似,皇子弘历的作品也可以被看作是“三部式”(tripartite form):第一联为“主题”,中间两联为“描写式的展开”,结尾一联为“反应”。[8]弘历在首联明确地点出了作诗的时间,在颔、颈两联中使用优美的修辞来创造出吉祥宏丽的氛围并赞美雍正皇帝的圣德,在尾联则表达了他自己喜悦的情感和对父亲的祝福。 从题材和内容上划分,皇子弘历的这首诗属于宫廷诗中的雅颂诗(panegyric poetry)一类。[9]这种诗歌往往要求作者要就某一个并非完全自主选择的题目来进行创作,并且在创作的时候务必考虑其作品的预期读者(也就是皇帝)在阅读了自己的作品之后会有怎样的态度或反馈。只有极少数富有才华的诗人是可以在这种预设了特定读者的条件下,依然能够自由发挥自己的文学技巧与特点来进行创作的;但大多数的宫廷诗人会选择相对保守但却绝不会出现错误的方式来创作——在这种情况下,自我表达则变成了一种很模糊的概念。[10]因此,最为常见且稳妥的创作雅颂诗的方法便是:在开题之后,立刻呈现出一个美丽盛大的场面或一个祥和庄重的氛围,直接或间接地赞美皇帝的恩德与威严,在结尾处表现出自己在此时此地唯一应该拥有的情感(也就是欢喜之情),而决不去提及任何其他的不合时宜的问题或思绪。弘历的以上这首元旦七律便是完全按照这种稳妥的模式来创作的。 从诗歌创作的技法层面来看,皇子弘历的这首作品是非常平凡的。名词在每一句的构建之中都占据了最重要的位置,极具赞美意义的形容词则用来修饰这些名词。诗句内部的停顿也都是在常规的位置上,即每句的第二和第四个字之后。最为值得注意的一点是虚字被完全地规避了,这完全符合唐代律诗,尤其是宫廷律诗的基本特征。皇子弘历此时的诗体大致可以归结为传统意义上的“唐体”,考虑到当时弘历的年龄,这种诗体的出现从侧面证明了弘历在学习诗歌创作的过程中大致是从学习唐诗入手的。

(二)宫廷诗传统中的角色转换 当皇子弘历登基成为乾隆皇帝之后,他便再也不用创作任何形式的雅颂诗了。在宫廷诗的传统中,他的角色从原来的雅颂诗的作者,转换到了现在的他的臣子所创作的雅颂诗的读者。当作为皇子而写诗的时候,他所要考虑的是他的读者(雍正皇帝)在阅读他的作品时的反应,因而他在诗歌的自我表达上受到了很大的限制;但当他成为皇帝之后,他在表达自己的思想(尤其是政治思想)方面便有了更大的空间,而诗歌作为一种统治方式的功用也愈发明确了。[11] 在乾隆八年(1743)元旦,乾隆皇帝创作了两首题为《元旦试笔》[12]的七言律诗。这一年刚好是清廷入关定都北京满百年,因此他在第一首诗中纪念了这一荣耀的时刻,并且在此后强调了对于今后统治的自勉之意: 苍龙抱斗紫宸边,金鸟腾晖玉阙前。 鳷鹊和凝余腊雪,罘罳春满扬晴烟。 皞熙何日还三代,礼乐今时届百年。 保泰持盈心曷极,圆穹对越永乾乾。 首先,这首诗的首联点明了时间和地点,对仗在此联两句中的运用则使得读者通过一系列相对应的名词与形容词直接地感受到了绚丽的色彩和庄严的气象。颔联所展现的是皇廷的景象,“鳷鹊”与“罘罳”的使用不仅仅是为了表现当前的实际景物,也是为了让读者把当前和汉代那样的盛世联系起来。颈联主要赞美清朝百年的统治,而“三代”一词则既指代顺治、康熙、雍正三朝,又很可能在暗示着顺、康、雍三朝可以与上古的尧、舜、禹的统治相媲美。前三联的基本写作模式与前一节中提到的《甲寅元日立春》一诗的前三联的模式很相似,只是雅颂诗的结尾往往是赞美皇帝,而乾隆这首诗的结尾则是用来表达自己的观点——他谦虚地表明了自己要勤奋而谨慎地治理国家的决心。 从句子结构上看,这首诗大致是按照唐代宫廷诗的模式而创作的。根据高友功与梅祖麟对于唐代律诗基本结构的分析可知,唐代律诗的句子大致可以分为两类,即客观的“意象语言”(imagistic pole)和主观的“命题语言”(propositional pole)。[13]在唐代以后的诗作中,这两种类型的句子也很常见——以乾隆这首元旦作品为例,其前四句即属于客观的“意象语言”,最后两句属于主观的“命题语言”。然而以这种分类法来分析宋代以后的律诗结构则有时会显得不够全面。由于“唐体”的诗作往往以句子中的名词为主导,而“宋体”的诗作一般更倾向于以句子中的动词为主导,因此宋代之后的一部分的诗句,从某种程度上来讲,既非客观的“意象语言”也非主观的“命题语言”,譬如此诗的第五、六两句。在此,为便于分类论述,我将与五、六两句相类似的,以句中动词为主导的,相对客观的句子命名为“叙述语言”(narrative pole)。“叙述的”颈联在这首诗中的重要程度不仅要低于“意象的”首、颔联,也要低于“命题的”尾联。然而在此后的元旦七律中,我们会发现“叙述语言”逐渐地取代了“意象语言”,进而成为乾隆作品中最为重要的组成元素。 总体来讲,乾隆早期的诗作在语言和结构上并无明显的特殊性。在宫廷诗创作传统中的角色转换(从皇子到皇帝)使得他突破了在诗歌结尾的自我表达方面的限制——从相对单调的以欢喜和赞美为主的自我表达,转变为不同形式的以自勉和反省为主的自我表达。但在诗歌创作技法和写作模式方面,他依然遵循着唐代宫廷诗的传统。此外,或许是由于他在乾隆朝初期将更多的精力投入到了治国的事务上,他在即位前四年的诗歌创作数量非常少,直到十年(1745)之后才逐渐地增多。[14]

三 转变期

(一)被破坏的“意象语言” 从乾隆九年(1744)开始直到嘉庆四年(1799),乾隆皇帝在每年的新年都要创作一首以“某某元旦”为题七言律诗;而在乾隆二十年(1755)至嘉庆三年(1798)之间,乾隆皇帝每年还要多写两首以“元旦试笔”为题的七律。[15]这多少暗示着乾隆皇帝对于诗歌创作的兴趣在乾隆二十年左右开始提升。另外值得一提的是,乾隆皇帝在二十一年(1757)的科举考试中恢复了“试帖诗”的传统,这或许也可以作为乾隆在此阶段诗兴渐增的佐证。 在乾隆九年之后的二十到三十年间所创作的作品中,乾隆皇帝特有的“御制体”的一部分文字与句法上的特征逐渐显现;不过从整体来看,其诗作还是基本遵从着传统的宫廷诗的模式。这些作品大致由四到六句“意象语言”的联对作为诗歌的主体,结尾的“命题语言”的句子则是诗人的自我表达——譬如以下这首在十三年(1748)所写的《〈戊辰〉元旦》[16]: 曈昽祥旭肇开晨,便觉韶华应律新。 仙木骈罗屏镂宝,瑞霙稠迭阁翔银。 屠苏万户同民乐,玉帛千方与物春。 保泰持盈心倍切,钦哉自朂朂臣邻。 与上一节中所举的例子相差不多,这首诗拥有着清晰的传统宫廷诗的结构:“意象语言”的起首和中间部分不仅点明了诗作的主题,同时也展现了一幅喜庆而盛大的景象,而“命题语言”的结尾依旧是皇帝陈述其治国之志向与自勉。 此外,这首诗的尾联对于我们观察乾隆诗体的逐渐转变是很有启发性的。乾隆诗体的转变是从用字层面开始的,即有两种特定的字集在元旦诗的创作中越来越频繁地被乾隆使用:一种是“偏好字”,另一种是“虚字(虚词)”。首先,“偏好字”指的是乾隆诗作中运用较为频繁的,能够指向皇帝的某些行为的一些字、词(当然一般诗人也会偶尔使用这些字、词);这些字、词的往往出现在“命题语言”的句子中,并且能够暗示诗人的皇帝身份。由于篇幅所限,本文仅就“钦”字和“保泰持盈”一词予以说明。 在乾隆九年(1744)之后的一百四十四首元旦七律中,“钦”字总共出现了二十一次。在一般清人的诗集中,这个字往往会被与之意思相通的“敬”字替代,而这种现象产生的原因或许是由于清人吸取了明代竟陵派诗人滥用“钦”字的教训。[17]然而乾隆使用“钦”字则很可能是由于这个字具有暗示皇帝所作的决定或行为的意思,因此能够象征皇帝的身份。至于“保泰持盈”一词及其变体“持盈保泰”、“盈持泰保”、“持盈”、“保泰”等词在乾隆九年之后则总共被使用了十七次。[18]这个词很明确地表达了作为皇帝所特有的关注治国的心态,并且隐含着皇帝谦虚与勤慎的美德。这种字、词的使用毫无疑问是一种皇帝德行的自我标榜,而乾隆所偏好的另一些字、词,如“勤”、“乾”、“惕”、“慎”、“凛”、“勖”、“兢业”等,也能够达到相同的效果。不过“偏好字”的使用只能算是“御制体”的一个次要特征。 其次,“虚字”(包括连词、感叹词、代词和一部分副词)在乾隆转变期及以后的诗作中的运用是显而易见的,其中比较常见的有:“哉”、“矣”、“其”、“斯”、“者”、“或”、“所”、“以”、“已”、“而”、“且”、“益”、“与”、“乃”、“是”、“在”、“如”、“之”、“此”、“彼”、“兹”、“惟”、“得”等。唐诗的一般模式是尽量避免在中间两联运用虚字[19],但宋代之后,由于“以文为诗”理论的盛行,虚字的运用逐渐从律诗的首、尾联发展至颔、颈联[20]。然而,在“以文为诗”的理论中,使用虚字只是其中的一个手法,不过经常会有诗人过分地使用这种手法从而导致律诗的美感失去平衡,乾隆皇帝恰好是其中一个: 盖理学家用虚字,见其真率容易,故冗而腐;竟陵派用虚字,出于矫揉造作,故险而酸。一则文理通而不似诗,一则苦做诗而文理不通。兼酸与腐,极以文为诗之丑态者,为清高宗之六集。萚石斋(钱载,1708–1793)、复初斋(翁方纲,1733–1818)二家集中恶诗,差足佐辅,亦虞廷赓歌之变相也。[21] 从乾隆转变期的元旦七律来看,虚字的使用是在乾隆二十年(1755)之后开始逐渐增加的,而且不仅仅局限于律诗的首、尾联,在中间两联出现的次数越来越多。最终,虚字的运用在乾隆生命最后的二十多年中到达了顶峰,几乎在其律诗的每一句中都能够见到——这也就是乾隆“御制体”的第一个主要特征。 频繁地使用虚字代表着“意象语言”在诗歌整体构架中的逐步瓦解,以及“叙述语言”和“命题语言”在诗作中的地位逐渐地提升。“意象语言”为表达某种意象,一般是以名词和形容词作为句子的主体的;“叙述语言”和“命题语言”则相反,一般以句中的动词为主。当虚字被引入某一诗句中,由于虚字一般负责连接、修饰或强调与其相邻的某一个动词,因而会提升该动词在诗句中的地位。由此可见,虚字对于“叙述语言”和“命题语言”往往有着增强其中动词的效果,但对于“意象语言”中作为主体的名词和形容词却有着相反的作用。换一种方式表达,虚字使用频率的增加意味着“叙述语言”和“命题语言”的增加和“意象语言”的减少,传统的以四到六句“意象语言”加两句“命题语言”组成的律诗基本结构因此被破坏。这就导致了乾隆元旦七律中的“意象语言”越来越少,乃至于在最后阶段,有些作品甚至是纯粹由“叙述语言”和“命题语言”组成的。

乾隆皇帝中年肖像 在乾隆转变期的作品中,宫廷诗体的基本结构特征依然维持着。然而“意象语言”的减少很明显地表现为乾隆越来越没有兴趣去精细地描写元旦那庄重祥和的场景——或许每年元旦的场景总是庄重祥和的,而乾隆已经厌倦了在诗作中重复同样或者类似的语句。与之相对应的是,乾隆除了在尾联直接地表达自己的思想之外,有时候也会在颈联,甚至是首联和颔联抒写其对于某些事物的关注,或者陈述某些会导致其思考的事件。这就表示“命题语言”的使用已经不仅仅被局限于尾联,甚至开始侵入了其他三联之中;而“叙述语言”则有着逐渐替代“意象语言”而成为诗作主体以及作为“命题语言”的辅助和铺垫的趋势。以下这首乾隆三十三年(1768)所作的《戊子元旦》[22]便是这样一个例子: 辰首欣逢人纪开,土爰稼穑赖栽培。 安民察吏其难矣,量雨筹晴益敬哉。 凤阙曙光启仙木,鸳楼雪色暎春梅。 万家爆竹声鸣喜,听共南征捷报来。 这首诗的第一句点明了做诗的时间,但第二句转为使用“叙述语言”叙述农事,这与之前所举的几个诗例相差甚远。颔联的特别之处在于完全抛弃了以往描绘元旦场面的“意象语言”,取而代之的是使用主观的“命题语言”表达了诗人身为皇帝的思虑。[23]颈联则陡然回归了“意象语言”的传统,着重描绘元旦宫殿的景色。尾联中作者的主观情绪也很明显,因此属于传统的“命题语言”。这首诗虽然具有宫廷诗的基本模式,但第二联“命题语言”的突然插入已经意味着乾隆皇帝不再满足于仅仅在诗歌的结尾表达自己的观点。他将那些相对僵化的描绘元旦场景的“意象语言”逐渐地用“叙述语言”和“命题语言”来替代,让其自我表达在律诗中得到了更大的发挥空间。

(二)被滥用的“创新”技法 除了使用“偏好字”与“虚字”之外,其他的一些诗歌写作技法也在乾隆皇帝这一时期内的作品中得以显现。从句法层面上观察,最为引人注目的便是“七律当句对体”的使用频率在逐渐攀升。所谓的“七律当句对体”是指一句之中有一个字重复出现,而其所处的两个位置之间有一个以上的字作为间隔。这种句法比较有名的例子是杜甫(712–770)的“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,而李商隐(813–858)将其定名为“当句对体”;唐、宋名家也多曾使用这种句法。[24]乾隆皇帝自二十四年(1759)起至嘉庆四年(1799)的四十年间所创作的一百二十一首元旦律诗中,使用了这种句法的竟有四十六首之多,甚至有时候在一首诗中屡次使用这种句法。譬如在二十六年(1761)的第一首《元旦试笔》[25]中,第一、三、四句分别使用了“当句对体”: 元正辛日叶辛年,万象维新嘉祉绵。 莅政久思逾久敬,任官难识所难贤。 敢称合璧珠联庆,虞启游麟仪凤骈。 曰卜慈厘则深幸,崇禧默叩致心虔。 又例如在四十一年(1776)的第二首《元旦试笔》[26]诗中的第三、四、七句也运用了这种句法: 岁辨坤方得朋吉,月占乾卦九三临。 楼阴雪色铺瑞色,市上人音听喜音。 亹亹心存无暇逸,昌昌福迓有壬林。 廿年勤政方归政,不负初心勉强今。 在以上两个例子中,除了很明显的“当句对体”的运用之外,“叙述语言”与“命题语言”的增加和相应的“意象语言”的减少也能够被观察到。 在此值得一提的是,与乾隆唱和极为频繁的钱载在其诗作中也屡次用到这种技法;但由于使用得太过频繁,因此遭到了钱钟书的批评: 意在标新逞巧,而才思所限,新样屡为则成陈,巧制不变则刻板。[27] 钱钟书还提到: 清高宗诗亦多此制,一体君臣,岂所谓上有好者而下必甚耶。[28] 乾隆比之钱载对此句法的运用只是有过之而无不及的,这因而也引发了一个诗歌创作中很严重的问题:冗赘——无论是在字面上还是在内容上的冗赘。在乾隆后期,尤其是“御制体”形成之后,其诗作的内容显得非常单调,一部分原因是元旦七律的创作越来越形式化,而另一部分原因则是重复使用的字往往造成了句意上的重复,比如乾隆五十四年(1789)第一首《元旦试笔》诗中的颈联是“慢惜岁增为岁减,且欣年减是年增”[29],十四个字里竟有八个是重复的。乾隆在嘉庆四年(1799)创作的最后一首元旦七律中,重复使用的字则更多,这将在下一节中予以分析。 在对应的位置放置重复的字,“七律当句对体”也有着一定的文字游戏的性质。乾隆皇帝转变期之后的诗作中也不时能发现其他类型的文字游戏,比较特别的一种是在一句诗中相邻的字的偏旁部首上做手脚。例如乾隆三十六年(1771)第二首《元旦试笔》的颔联是“横章纵亥临木德,春蠢寅螾验物情”[30],其中“春蠢寅螾”四个字在字形上的相似便是基于作者文字游戏的心态。类似的例子还有五十年(1785)第一首《元旦试笔》的首句“昒昕曙色晃晨光”[31],五十四年《己酉元旦》的首句“喜爆声中昕曙晖”[32],以及五十六年(1791)第一首《元旦试笔》的第六句“淮清渭浊晰材淆”[33],等等。当然,文字游戏的出现并不像虚字或是“当句对体”那样频繁,因此只能算作是“御制体”的另一个次要特征。

四 “御制体”

(一)处于主宰地位的“叙述语言” 和“命题语言” 大约自乾隆三十七年(1772)起,乾隆皇帝的元旦七律中的主体部分从“意象语言”转变成了“叙述语言”和“命题语言”。粗略地估算,在此之前的每首七律中的“意象语言”一般会达到四句左右,而此后则平均在两句以下。从诗歌内容上看,“意象语言”无一例外地都是在描绘元旦宫廷盛大的场面,而“叙述语言”和“命题语言”大多是乾隆在直接叙述或表达自己对于治国的看法、期待和自勉。当“叙述语言”和“命题语言”将一首七律的颔、颈两联占据,这便证明传统的宫廷诗创作模式被乾隆彻底地抛弃了——例如以下这首创作于四十一年(1776)的《丙申元旦》[34]: 宛宛青阳俶气舒,太和朝会列簮裾。 纪元四十方开一,勤政惕乾敢负初。 饱食暖衣恒愿众,盈持泰保益殷予。 三朝吉语占新岁,绨几霞笺试笔书。 尽管乾隆在首联依旧使用了“意象语言”来形容元旦早朝的盛况,从第三句点题之后便是由“命题语言”占据了第四到第六句的位置。在这几句中,乾隆皇帝的自我表达非常强烈,他向读者明确地传递了自己有关治国的思虑。相比较之下,乾隆在尾联中的自我表达反而要比前两联弱一些,将之归纳为“叙述语言”似乎更为恰当。总而言之,在律诗的中间部分放入诗人的自我表达,这已经完全违反了传统的只用尾联承载诗人自我表达的唐代宫廷诗的写作模式。这种结构标志着乾隆皇帝特有的“御制体”的正式形成。 乾隆皇帝最后二十多年的元旦七律几乎都是按照这种的模式来创作的。但有的时候“叙述语言”和“命题语言”的过分存在几乎完全消灭了“意象语言”存在的必要性,正如乾隆在四十三年(1778)第一首《元旦试笔》[35]中所展示的: 忆昔中元甲子临,岁朝试笔肇词吟。 自兹和墨遂成例,却此铺笺乃不禁。 欲罢未能聊摘句,由今视昨毎关心。 拟摛吉语无多兴,只有祈年意倍钦。 整首诗在讲述元旦试笔及创作七律成为常例一事的由来,以及乾隆皇帝在今日对此事的感受。没有任何传统的有关新年宫廷盛况的意象在这首诗中出现,所有句子中最重要的元素都是指向皇帝行为的动词而非名词。此外,连接转换用的虚字在诗中起到了贯穿行文逻辑的作用,比如颔联的“自兹”、“却此”和颈联的“欲”、“由”。这样的写法其实也正是“以文为诗”理论的实践,即使用写作古文的方式和逻辑来创作近体诗。

乾隆皇帝老年肖像

(二)三个主要特征与两个次要特征 乾隆七律“御制体”的写作模式在四十年(1775)左右便基本定型了。“御制体”就是以“叙述语言”和“命题语言”为主导的“以文为诗”的实践,在这过程中抛弃了传统宫廷律诗所必备的且处于主导地位的“意象语言”。这种实践一直延续到乾隆皇帝去世。在之前的几节中,我们已经了解了“御制体”的两个次要和两个主要特征。两个次要特征分别是乾隆对于“偏好字”的使用,以及他在诗句中不时流露出的文字游戏的措辞。这两种写作技法出现的频率相对较低,但已经足以让读者意识到这都是乾隆皇帝刻意而为的修辞手段。相比较之下,这两个次要特征并不会像另外两个主要特征那样,对乾隆作品的文学性造成太大的影响。 “御制体”的第一个主要特征是乾隆对于“虚字”的过于频繁的运用。钱钟书对乾隆这种写作技法的滥用已经做出了定论,而乾隆所作的某些诗句确实由于虚字的过度放置而变得非常怪异。譬如一个最为极端的例子,即五十年(1785)第一首《元旦试笔》的尾联:“能否如斯岂敢必,颙乎企矣吁苍穹”。[36]第一句的七个字几乎都可以被看作是虚字,而第二句中的三个动词“颙”、“企”、“吁”被两个虚字“乎”、“矣”隔开;尽管句意大致清晰[37],但此联的语法与正常的诗歌语法,甚至是古文语法都相去甚远。另外一个例子是五十三年(1788)第一首《元旦试笔》的颔联:“戒在得乎老已至,思其艰也未易图。”[38]由于对仗的要求,上下两句的第二、四、六字的位置都被放置了虚字,这只是从根本上打乱了诗句的阅读节奏,但对于诗歌整体的内容和美感却没有什么实际的意义;甚至如果我们将此六个虚字去掉,这两句诗在句意上没有任何显著的变化,依旧是以动词为主的“叙述语言”。 “御制体”的第二个主要特征是乾隆对于“七律当句对体”的频繁使用。上文也已经提到,有的诗作中这种句法被多次使用,这不仅仅让诗歌的句意出现了冗赘的问题,也会使得诗歌的美感降低。最为极端的例子应该是乾隆于嘉庆四年(1799)所写的最后一首元旦七律,《己未元旦》[39]: 乾隆六十又企四,初祉占丰滋味参。 八十九龄兹望九,乾爻三惕敢忘三。 虽云谢政仍训政,是不知惭实可惭。 试笔多言今可罢,高年静养荷旻覃。 这也是乾隆唯一一次在中间两联里都采用了“当句对体”的元旦七律。此外,这首诗中重复出现的字多达七个,即“乾”、“十”、“九”、“三”、“政”、“惭”、“可”。如此写作使得这首诗几无诗意可言,而且也不符合律诗创作的措辞习惯,作者只是借助律诗这种文学体裁而进行纯粹的叙述和自我反思。 这首诗中也隐藏着乾隆皇帝“御制体”的第三个主要特征的线索,即频繁地使用“数词”。这里所说的数词并不仅仅是一、十、百、千、万等,也包括了十个“天干”和十二个“地支”。乾隆在元旦诗作中往往习惯于提及当年的干支,继而借题发挥;有时他也会提及自己的年龄,他临朝在位的年数,甚至还会去计算尚有几年他应当“謝政”并将帝位传于其子——这种情况在他的晚年尤为明显。以下列表显示了乾隆生命最后的十几年间记载自己统治年数(有时是在计算还差几年到六十年整)的诗句[40]:

从以上例子来看,比较有趣的一点是乾隆对于数词的使用往往是与虚字的运用相结合的,这同样也导致了句子内容的平白、冗赘以及句子结构的松弛。

五 原因与影响

(一) “御制体”与文学理论 以上几节总结了“御制体”的写作模式和主要、次要特征。乾隆皇帝对于虚字、“当句对体”和数词的偏好都是由于他诗作中的“叙述语言”和“命题语言”占据了主宰的地位所致。至于“意象语言”的逐渐减少和最终被彻底放弃的原因之一,或许是由于每年元旦场景几乎都没有任何差别,而乾隆皇帝也有可能逐渐地厌倦了仔细选择优美的措辞去重复描绘大致相同的景象。 正如戴逸所指出的,乾隆皇帝对于自己的诗歌创作的认识是“拙速”。[41]从以上的观察可以得知,乾隆诗作在“拙”的方面的表现是比较明显的,尤其是他对于虚字的运用已经受到了钱钟书的批评。至于在“速”的方面,这从乾隆一生诗歌创作的巨大数量中也已经得到了证实;而无论是使用数词还是重复的字(包括“当句对体”这种技法)也都从侧面暗示了乾隆在写作时所花费的时间相对要少一些——乾隆是在以写作古文的语法在诗作中非常直接地表达自己的思想;相比较之下,严谨措辞以构建特定的诗歌意象进而婉转地暗示作者的意图则是需要作者花费更多的时间与精力的。 在“以文为诗”原则的影响下,乾隆皇帝在转变期之后的作品中越来越多地加入了主观的自我表达,从而使得御制诗作的“言志”功能越来越明显。考虑到乾隆皇帝身份的特殊性,以及御制诗作所具备的明显的政治功用,乾隆作品中更多地使用“叙述语言”和“命题语言”来增强其诗作中的自我表达元素是可以在以下两个传统诗学理论的框架之下被阐释的:“诗史”与“诗教”。 “诗史”理论有着非常复杂的文化传统与内涵,对此已经有学者进行了深入的分析。[42]简而言之,“诗史”最为基本的层面是,用诗歌这一形式记录诗人的言行思想以及诗人所在当世发生的历史事件的详情;乾隆自己对“诗史”理论的认知也大致如此。[43]在历史学家眼中,乾隆诗作的历史价值超越了其文学价值,因为其作品中包含了大量的史实细节以及乾隆对于这些史实细节的个人观点。乾隆皇帝同时也把诗歌当作日记来看待;其著名的“拈吟终日不涉景,七字聊当注起居”一联既说明了他对于诗歌纪事功用的认知。[44]然而在诗歌创作层面,这样的观点多少暗示了乾隆对于“意象语言”的放弃。 以诗歌的形式写日记有时也会造成一些问题,尤其是当乾隆想要将更多的历史事件细节放入诗作中的时候,他不得不采用书写脚注的方式来打破七律的字数限制。比如在四十一年(1776)第一首《元旦试笔》的颈联“传道陈风诵四方,更值迩来频报捷”之下,乾隆自己针对此联撰写了一个长达一百四十八字的注释以记录朝廷军队在金川的战斗中取得了连续的胜利。[45]类似较长的注释在乾隆晚期的作品中随处可见,这也正是乾隆诗体转变之后的又一个表现于诗作本体之外的特征,至于其是否有碍于诗歌的美学则还有待商榷。 与“诗史”相比较,“诗教”的涵义则更为复杂;几乎有清一代所有的诗人都将这一诗学概念奉为诗歌创作的基本原则,而每家对于这一理论的阐释却经常是各有所指的。[46]仅仅针对乾隆皇帝而言,“诗教”在最为实际的可操作的层面上意味着以诗歌这一文学形式作为皇帝统治国家和教化臣民的工具,这也正是清代“文治”策略的实践。[47]简而言之,皇帝的诗作务必要在治理国家和教化人心方面起到积极的作用。通过观察乾隆皇帝的元旦七律,我们至少能从两个方面来理解皇帝是如何通过写诗来达到这种效果的。 首先,乾隆皇帝的自我表达便是最为直接的治理国家和教化人心的手段。乾隆在元旦七律之中的自我表达基本上都是对于治国的反省与自勉,而且这些自我表达往往存在于主观的“命题语言”之中。在乾隆中后期的作品里,这种反省和自勉的“命题语言”成为了诗歌的主体。通过反省和自勉,读者所看到的,或者说诗人希望让读者看到的,是一个谦虚谨慎的皇帝在勤奋地治理国家的状态。在最为传统的“诗言志”的逻辑之下,皇帝在诗作中所展现出来的自己的种种美德又反证了其自身的“志”——因为皇帝本身就是一个拥有美德的人,所以他的作品中才能够展现出那些美德。皇帝不仅仅是一个国家的统治者,他同样作为一个道德领袖在引领着他的臣民,而他的臣民正是通过诗歌这一载体看到了皇帝在道德上是最完美的典范。 其次,乾隆皇帝连续不断地坚持创作,这本身便已经证明了皇帝的又一个美德——持之以恒的精神。乾隆皇帝在即位之后不久便给自己设定了一个写作元旦七律的常例,因此他有责任将这一常例坚持下去而不是在中途废止。这样的持之以恒的行为反映了乾隆对其作为皇帝的职责的认知,而他或许也希望他的读者能够从他的行为中意识到这种美德的存在。

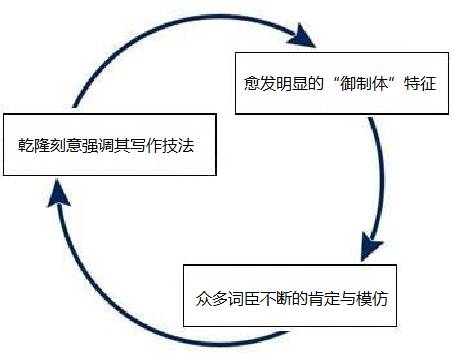

(二)乾隆皇帝与词臣 乾隆皇帝的诗作有着一大批忠实的读者——经常陪同皇帝参与各种宫廷文学活动的众多词臣。乾隆皇帝与其词臣的诗歌交流已经在一些研究中被提及。[48]从文学史的角度来看,乾隆的“御制体”对于清代宫廷诗的发展轨迹有着重大的影响。从诗歌创作的角度来看,“御制体”的模仿者在朝廷中也有一定的数量,其中最著名的几人就是钱载、翁方纲、刘墉(1719–1804)。[49] 词臣在自己的作品中模仿“御制体”的初衷似乎只是为了逢迎乾隆皇帝,而这也已经成为了与词臣身份相对应的政治责任之一。每当词臣阅读了皇帝的作品之后,其所做出的最为合理的,或者是唯一合理的反应便是赞美皇帝诗作水平的超凡出众。例如沈德潜(1673–1769)在其编辑《国朝诗别裁集》时在凡例中曾写过:“本朝御制诗,如日月经天,江河行地,千百世当奉全集为准绳。”[50]又如乾隆非常欣赏的词臣张鹏翀(1688–1745)则将对于皇帝诗作的赞美化为了过分的吹捧:“我皇制作不袭沿,六经为七人穷研。”[51]而钱载、翁方纲和刘墉等人刻意模仿“御制体”也正是出于对皇帝诗作的变相的赞美与吹捧。他们的模仿,从写作的技法层面来看,正是需要在自己的作品中把乾隆“御制体”的种种特征移植进来,譬如虚字、“当句对体”和数词。由于乾隆与词臣之间的诗歌唱和非常频繁,一旦皇帝看到自己的写作技法为其词臣所运用,他自然会认为其词臣是由衷地肯定了他的诗歌创作水平,而不是词臣迫于身份差异而进行那种客套的、形式化的赞美。 词臣对于皇帝诗作的肯定和模仿不仅仅加强了“御制体”在宫廷诗坛的影响力,同时对于乾隆皇帝来讲,也使得他对自己的“御制体”拥有了更强的信心——既然词臣已经看到并模仿了乾隆的部分写作技法,这就证明这些技法的使用是正确的,因而乾隆自己也会更加刻意地使用这些技法。这种信心一旦建立,乾隆诗作中的“御制体”便越来越明显,“御制体”的特征、词臣的模仿和乾隆皇帝的刻意强调其写作技法便形成了一种循环演进的状态:

六 结 论 本文以乾隆皇帝创作于历年元旦的一百四十七首七言律诗为文本,试图分析并理解乾隆皇帝“御制体”的形成过程和写作特征。在最初的阶段,皇子弘历所写的近体诗属于唐代宫廷诗体,其以意象为主的写作模式在很大程度上限制了诗人的自我表达。在登基成为乾隆皇帝之后,诗人的自我表达,尤其是作为帝王的反省与自励便逐渐成为了诗作的重点,然而其创作模式基本还属于传统的宫廷诗的模式。乾隆“御制体”的基本特征在乾隆九年(1744)之前并没有显现;伴随着时间的推移,“御制体”的写作特点逐渐显现,但“御制体”的真正成型则是在乾隆四十年(1775)前后。尽管结论如此,但由于本文仅仅选取了乾隆众多诗作中的一组作品,这或许无法确定乾隆诗体转变的准确时间,而只是给出了其诗体转变的一个大致的时间范围——毕竟诗体的转变并不是一朝一夕的事情,而是一个渐进的过程。 仅从元旦七律观察,彻底完成转变的“御制体”拥有三个主要和两个次要特征,即虚字、“当句对体”和数词的运用。从诗歌的美学角度来看,在律诗中使用以上技法并没有任何问题;而乾隆皇帝“御制体”受到批评的最主要的原因,是因为对于以上技法的过度使用。此外,这三种写作技法都是与“以文入诗”的理论相关联的;在乾隆皇帝最后二十余年的作品中,“意象语言”的减少和“叙述语言”及“命题语言”的增多也明确地昭示了乾隆的诗歌创作模式已经严重地向古文写作模式倾斜。至于两个次要特征,“偏好字”和文字游戏的出现,则或许需要对比乾隆所作的其他系列的诗作之后,才能有助于我们更准确地理解其背后所蕴含的意义。 尽管乾隆诗体产生变化的原因比较复杂,但我们依旧可以基于“诗史”与“诗教”两个文学理论将其阐释。诗歌不仅仅被乾隆皇帝当作日记来看待,通过诗歌来达到政治教育的目的也是乾隆的一个基本治国理念。而无论是诗歌纪事佐史的功用,还是其宣教德育的功用,从创作的层面来讲,都需要乾隆在诗作中重视叙述和自我表达,而意象的营造则不是必要的。此外,乾隆皇帝的“御制体”在创作层面上也影响了其周围的词臣;而词臣对于皇帝诗体的肯定和模仿,又形成了一股反作用力,让乾隆皇帝将其“御制体”的特征进一步地强化。 通过分析乾隆皇帝的元旦七律,我们也触及了一个在文学批评中经常出现的问题:究竟什么是“体”。在乾隆的例子中,“御制体”的定义是乾隆在创作中所偏好使用的某些特定的写作技法。以此推论,“体”是否就是某些特定的写作技法的集合?至于相对宽泛的“唐体”、“宋体”的定义,或是一些相对限定性的“体”的定义,如“西昆体”、“山谷体”、“诚斋体”、“铁崖体”、“钟伯敬体”等,是否也都可以用这一定义去重新审视?当然,这些问题的答案还需要通过更多的系统性的文本分析来取得;而一旦将“体”的概念在诗歌创作的层面上厘清,则我们或许能够看到一个完全不同的文学史——一个以多种多样的诗歌写作技法的演变为主线的文学创作史——而不是一个被诗歌的题材、内容或抒情的分类所主导的文学鉴赏史。

七 附录:本文所参考的乾隆皇帝元旦七言律诗

总计七言律诗147首

注 释 [1]至今为止,学界似乎还没有一本专著全面且系统性地探讨乾隆的诗作,这或许是由于其作品的数量过于庞大所致。当然,学界已经有不少学者有选择性地研究了乾隆的一部分诗作,其研究方式大多是通过乾隆诗歌的题材与内容来讨论相应的政治、历史或文化问题。本文则试图采用一种不同的研究方法,即通过纯粹的文本分析(在一定程度上忽略乾隆作品的历史和文化价值),仅仅就乾隆作品中所反映出的写作技法的发展进行讨论,进而观察文本背后的诗学理念与文学意义。 [2]有关乾隆诗作真实作者的讨论,可参阅:戴逸,《乾隆帝及其时代》(北京:中国人民大学出版社,2008),页327–328;另参阅:Mark C. Elliott, Emperor Qianlong: Son of Heaven, Man of the World (New York: Pearson Longman, 2009), pp. 111–113;另参阅:Frederick W. Mote, Imperial China, 900–1800 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), p. 916. [3]关于针对乾隆诗作水平与价值的论断,可参阅:戴逸,《乾隆帝及其时代》,页328;另参阅:Mark C. Elliott, Emperor Qianlong, p. 113. [4]钱钟书在谈论钱载(1708–1793)与翁方纲(1733–1818)等人的诗作技法时曾涉及到乾隆的“御制体”,参阅:钱钟书,《谈艺录》(北京:三联书店,2001),页205–218,页545–549,页553–555,页556–573。 [5]乾隆皇帝一生创作了一百余首以“元旦”为主题的诗作。在这之中,只有一小部分诗作写于1743年之前,且没有采用固定的体裁(有几首是古体诗,另有几首是五言律诗,本文皆不引用);在1744至1754年间,乾隆每年创作一首以“元旦”为主题的七言律诗;在1755至1798年间,他每年创作三首以“元旦”为主题的七律;在1799年则只有一首。诗作详目请参阅本文附录。 [6]清朝历法以二十四节气中的立春为春节。雍正十二年的元日刚好是立春,按历法则是甲寅年丙寅月戊寅日,故诗中写作“会三寅”。 [7]爱新觉罗弘历,《乐善堂全集定本》,《四库全书》(上海:上海古籍出版社,1987),册1300,页520。 [8]现今学界暂时还没有针对清代宫廷诗的研究,但唐代宫廷诗(尤其是律体)的写作结构与方法在后世被基本继承了下来,并没有太多根本性的改变;清代的宫廷诗在很大程度上与唐代的宫廷诗非常相似。关于唐代宫廷诗“三部式”结构和写作技法的论述,可参阅:宇文所安(贾晋华译),《初唐诗》(北京:三联书店,2004),页3–11,页183–199,页323–326;原文可参阅:Stephen Owen, The Poetry of the Early T’ang (New Haven; London: Yale University Press, 1977), pp. 3–13, pp. 234–255, pp. 425–428. [9]关于中古时期的宫廷雅颂诗和应制诗的总结性论述,可参阅:Wu Fusheng, Written at Imperial Command: Panegyric Poetry in Early Medieval China (New York: State University of New York Press, 2008), pp. 211–213。现今学界暂时还没有专门针对清代的宫廷雅颂诗和应制诗的研究,但中古时期与清代的雅颂和应制作品在本质上并无区别,其基本写作模式与功用都被继承,唯清代的雅颂和应制作品所受到的各种文学与非文学的限制更加严格,而诗人自己的情感表达则相应地愈发被压制。 [10]Wu Fusheng, Written at Imperial Command, p. 211. [11]关于以诗歌作为一种统治方式的论述,可参阅:严迪昌,《清诗史》(杭州:浙江古籍出版社,2002),册1,页17–23。 [12]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,《四库全书》(上海:上海古籍出版社,1987),册1302,页236。 [13]有译者将英文“propositional”一词翻译为“推论的”,但我在本文中将之翻译为“命题的”。有关“意象语言”和“推论语言”(即本文中的“命题语言”)的基本论述,可参阅:高友功、梅祖麟(李世耀译),《唐诗的魅力》(上海:上海古籍出版社,1989),页39–40。原文可参阅:Kao Yu-kung and Mei Tsu-lin, “Syntax, Diction, and Imagery in T’ang Poetry,” Harvard Journal of Asiatic Studies 31 (1971): pp. 58–59. [14]戴逸,《乾隆帝及其时代》,页327。然而前几年诗作数量较少的主要原因应该是,在雍正皇帝服丧期间,乾隆尽量减少自己的诗歌创作活动以示哀悼。 [15]“元旦试笔”为清代宫廷的在每年正月初一日举行的开笔仪式,举行开笔仪式时皇帝一般会书写一些吉祥的词句,为新的一年祈福;这个仪式自雍正朝开始创立,乾隆、嘉庆皇帝都遵循了这一传统。乾隆皇帝在四年(1739)时下令为此仪式专门制作“玉烛长调”蜡扦与“金瓯永固”金杯(“金瓯永固”杯现藏于北京故宫博物院)。有关开笔仪式,可参阅:张世芸,《“金瓯永固”杯》,载《故宫博物馆院刊》,1980年第2期,页80–81。 [16]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1303,页212。 [17]竟陵派用“钦”字受到批评,可参阅:王夫之,《明诗评选》,《船山全书》(长沙,岳麓书社,1996),册14,页1529;钱谦益,《列朝诗集小传》(上海:上海古籍出版社,1983),册2,页573。竟陵派的作品在清代一般被看作是“恶诗”的代表,故而清代诗人在创作中往往会避免使用竟陵派常用的一些字、词。有关竟陵诗作的评价,可参阅:陈广宏,《竟陵派研究》(上海:复旦大学出版社,2006),页455–477。乾隆使用“钦”字则并非刻意模仿竟陵派,而只是一种用字上的巧合。 [18]加上乾隆八年(1743)诗作中出现的一次则为十八次。 [19]“虚词虽然出现,但惜墨如金,倾向于主要用在诗的开头和结尾”,见:宇文所安,《初唐诗》,页8;原文可参阅:Stephen Owen, The Poetry of the Early T’ang , p. 9. [20]关于虚字的使用和“以文为诗”理论的发展状况,可参阅:钱钟书,《谈艺录》,页212–218。 [21]钱钟书,《谈艺录》,页218。 [22]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1306,页393。 [23]由于此联中作者的主观表达非常强,而且句子的重点放在了几个动词和副词而非名词上(同时虚字也用来加强语气),因此这两句诗既非“意象语言”也非“叙述语言”。 [24]钱钟书,《谈艺录》,页19–20,页553–555。 [25]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1305,页405。 [26]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1307,页819。 [27]钱钟书,《谈艺录》,页554。 [28]钱钟书,《谈艺录》,页555。 [29]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1310,页292。 [30]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1306,页783。 [31]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1309,页408。 [32]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1310,页292。 [33]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1310,页577。 [34]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1307,页819。 [35]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1308,页90。 [36]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1309,页408。 [37]此联之前的两句是“满旬冀授吾嫡子,其继应称太上皇”,因此尾联第七句是不敢确定自己的统治能否必定到达六十年,而第八句则是对上天的祈祷。 [38]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1310,页149。 [39]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1311,页807。 [40]表格中所引用诗句在《四库全书》之《御制诗集》中的册数及页码可参阅本文附录。 [41]戴逸,《乾隆帝及其时代》,页324。 [42]张晖,《中国“诗史”传统》(北京:三联书店,2012)。 [43]戴逸,《乾隆帝及其时代》,页325。 [44]戴逸,《乾隆帝及其时代》,页328–339。 [45]爱新觉罗弘历,《御制诗集》,册1307,页819。 [46]蒋寅,《清代诗学史第一卷》(北京:中国社会科学出版社,2012),页102–110。 [47]严迪昌,《清诗史》,页17–23。 [48]戴逸,《乾隆帝及其时代》,页327。 [49]钱钟书,《谈艺录》,页217–218,页545,页572。 [50]沈德潜,《清诗别裁集》(长沙:岳麓书社,1998),上册,页2。 [51]张鹏翀,《南华诗钞》,《四库未收书辑刊》(北京:北京出版社,2000),第玖辑,册25,页55。

本文原载于《兰州学刊》2016年第2期,经作者授权转发。

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多