| 商家被用户差评,点评网络平台要承担名誉侵权责任吗?丨案例参考册 | 您所在的位置:网站首页 › 假的律师函会承担法律责任吗 › 商家被用户差评,点评网络平台要承担名誉侵权责任吗?丨案例参考册 |

商家被用户差评,点评网络平台要承担名誉侵权责任吗?丨案例参考册

|

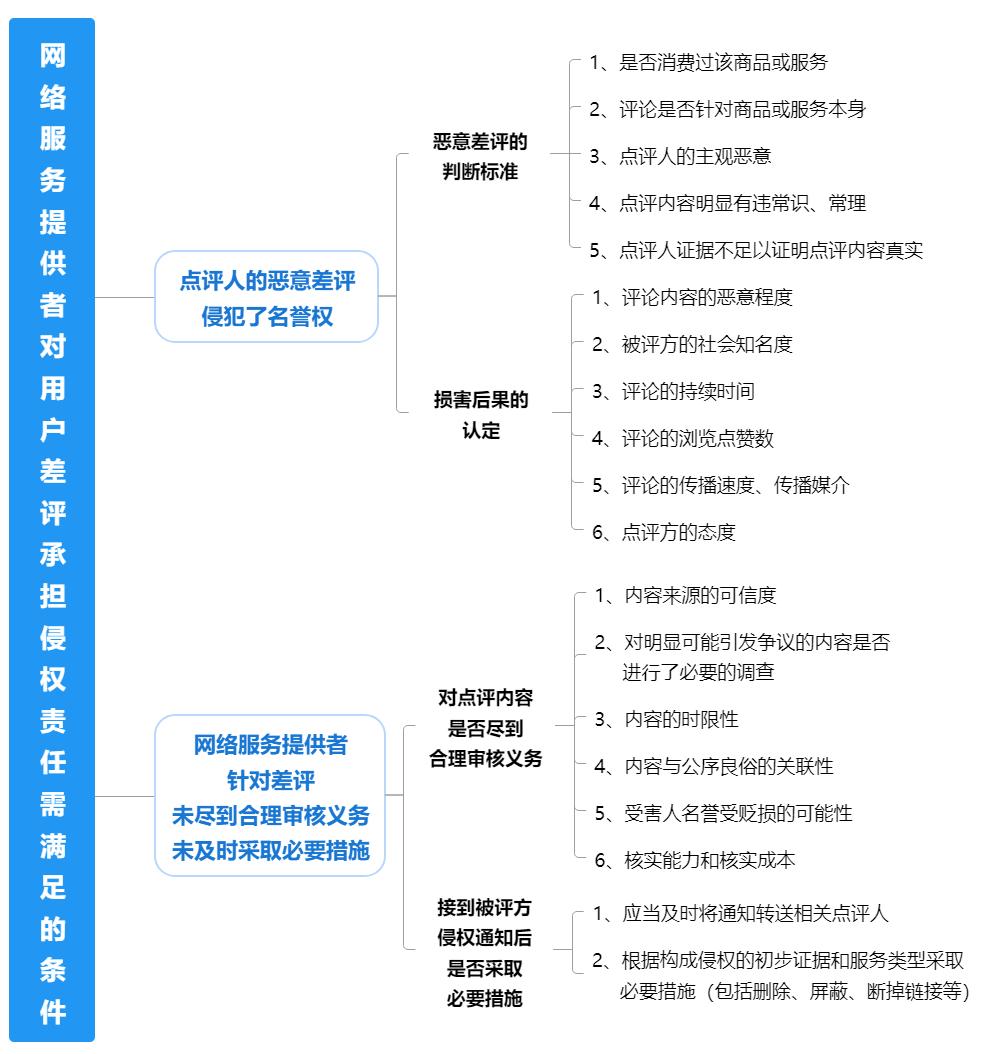

原创 上海高院 浦江天平 收录于话题 #案例参考册 5个 聚焦精品案例 解读适法难点 为促进适法统一,发挥优秀案例示范作用,上海市高级人民法院官方微信公众号开设“案例参考册”栏目,精选上海法院参考性案例等精品案例,专业解读适法难点,一图读懂裁判思路,为同类案件审理提供参考借鉴。 随着商铺线上运营的普及,一些网络服务商通过展示消费者对商户的评论,为人们出行玩乐等提供参考。海量点评中不乏有差评,部分差评可能会降低商户口碑、影响消费者购买决策。商户能否以差评侵犯名誉权为由要求大众点评承担侵权责任呢?在差评纠纷中网络服务提供者的责任边界如何界定? 本期我们推出的就是一起关于商户诉网络服务商名誉权纠纷的案例。 某美容服务有限公司诉大众点评 名誉权纠纷案 关键词 差评 / 名誉权 / 网络服务提供者 / 权利平衡 / 侵权责任 裁判要旨 差评侵犯了商户名誉权是网络服务提供者承担侵权责任的前提。应从是否在商户消费过,评论内容是否针对商品或服务、是否相对真实、符合常理等综合判断点评人的主观恶意。 当点评人不存在主观恶意且未造成损害后果的,网络服务提供者不应承担责任。而针对侵犯商户名誉权的差评,网络服务提供者没有尽到合理审核义务、采取必要措施的,才就损失扩大部分与点评人承担连带责任。 法官解读

韩伶 华东政法大学国际法学士、民商法学硕士。2002年进入上海市浦东新区人民法院工作,现任上海市浦东新区人民法院陆家嘴法庭副庭长,四级高级法官。承办的案件先后获评全国法院系统优秀案例分析优秀奖、上海法院“四个一百”精品案例、优秀法律文书等,曾获二等功、多次三等功等荣誉。 基本案情 原告某美容服务有限公司在大众点评网上注册一家皮肤管理中心门店。2019年3月20日,大众点评网的一名用户在该皮肤管理中心评论栏里发布负面点评。 原告认为,该评论中有大量诽谤言论和不实信息。原告在大众点评后台进行反馈,也向大众点评工作人员电话投诉。 2019年4月3日,原告邮寄律师函要求大众点评删除上述评论。大众点评未屏蔽删除该用户的点评,也未向原告提供该用户真实信息。 原告将大众点评诉至法院,请求:1.判令被告立即停止侵犯原告名誉权的行为,删除点评;2.判令被告向原告赔礼道歉,并将书面赔礼道歉的内容在原告的经营场所和大众点评网首页公示2个月;3.判令被告赔偿原告精神损害抚慰金5000元、律师费5000元。 裁判结果

裁判思路 ▼点击查看大图

附:案例全文 案例撰写人 韩伶、戈赛楠 案情介绍 原告上海某美容服务有限公司诉称,被告某信息咨询有限公司是大众点评网所提供的各项服务的实际所有人及运营方。原告为一家有着良好业界口碑的美容服务企业,原告作为商户在大众点评网上经营着某皮肤管理中心(大学路店),并通过日常的诚信经营积累了大量客户。 然而,此前原告发现在某皮肤管理中心(大学路店)评论栏中有一用户在2019年3月20日发布“店内梳妆台有不少大牌护肤品,兰蔻小黑瓶也假的太严重了吧,香水也是仿冒款,在店里放假货,不得不怀疑美容产品的品质,这么多好评都是刷出来的吧”等评价信息。 经原告审查核实,该评论中有大量的诽谤信息和不良言论,内容上完全是无中生有,歪曲事实。而针对前述情况,原告既在线上进行反馈,也向被告的工作人员进行过投诉,甚至还委托律师发送律师函进行过交涉,但被告自始至终既不屏蔽删除该用户的点评,也不配合提供该用户的真实信息供原告进行法律维权。当前该用户的点评信息还存在着且浏览次数在起诉前已达600多次,而被告放任、纵容的这一恶意言论已经严重影响了部分现有客户对原告的信任,同时也让部分不明真相的潜在客户在选择服务时直接将原告排除,这一切的负面影响显然与被告脱不了关系,且系被告一再消极履行职责所致,故原告诉至法院,请求:1.判令被告立即停止侵犯原告名誉权的行为,删除大众点评上该用户在2019年3月20日针对原告所发布的点评;2.判令被告向原告赔礼道歉,并将书面赔礼道歉的内容在原告的经营场所和大众点评网首页上进行公示2个月;3.判令被告赔偿原告精神损害抚慰金5000元,律师费5000元;4.本案的诉讼费用由被告承担。 被告某信息咨询有限公司辩称,不同意原告诉请。被告是大众点评网站的经营者,是提供互联网信息服务的平台,而涉案的点评系网站用户编辑上传。涉案的点评内容系由文字内容加图片组成,图片中有兰蔻小黑瓶化妆品及印有原告LOGO的纸杯,从现有证据中可以看出图片确实在原告店内拍摄,与点评内容中的兰蔻小黑瓶吻合,点评内容中的“假货”内容系点评用户基于其本身的使用体验进行点评,同时也对原告的美容服务进行了评价,结合两者信息,平台判断涉案点评内容并非侵权内容。且大众点评网为商户和用户提供了辩解的途径,从原告证据显示,原告及点评用户曾就涉案评论的事实背景在平台中进行对话,被告认为平台已经履行了其法定的注意义务,不应承担侵权责任。被告认为用户有权在其接受服务后发表相关评论,但不能借机侮辱诽谤,从涉案的事实看,用户的评论基于其事实情况,鉴于原告未能为其主张的事实履行举证义务,被告认为原告要求被告承担诉请的请求缺乏事实与法律依据。 上海市浦东新区人民法院经审理查明事实如下:原告系从事美容美发等服务的公司,被告系大众点评网的经营主体。原告在大众点评网上注册管理某皮肤管理中心(大学路店)门店。2019年3月20日,一名用户在该皮肤管理中心(大学路店)用户评论栏下写有点评:“陪朋友一起去做脸,然后一起吃饭。这家店风格很网红,所以等待的时候,我在店里转了转,看到他们家的梳妆台上有不少大牌护肤品,就坐下来打开看了。这不看不知道,一看吓也吓死了。这个兰蔻小黑瓶也假的太严重了吧?!香水也是大牌的造型仿冒的款…做美容的店,在店里放假货?不得不让人怀疑美容产品的品质。朋友做的项目也是出奇的快…比别家的美容时间少15-20分钟有的……这么多好评都是刷出来的吧……”,同时上传两张图片,图片内容为兰蔻小黑瓶化妆品及印有原告LOGO的纸杯。2019年4月3日,原告向被告邮寄律师函要求被告删除上述评论。后原告某美容服务有限公司向本院提起诉讼,要求判如所请。 裁判结果 上海市浦东新区人民法院于2019年8月6日作出判决:驳回原告上海某美容服务有限公司的诉讼请求。宣判后,当事人均未提出上诉,判决已发生法律效力。 裁判理由 法院生效判决认为,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 本案中,一方面,消费者对商品或服务质量享有公正评论的权利,纵观系争点评,并不存在过激或者攻击性的言论。原告应对消费者针对其服务本身的评价予以必要的容忍;另一方面,大众点评网为商户设置点评功能的出发点在于使接受到产品及服务的消费者可以自由表达消费体验,可以使商户及时接收到消费者反馈,促进提升自身产品及服务质量,还可以为后续的消费者提供借鉴。 因消费感受因人而异,仅从目前证据无法认定涉案差评评论本身为虚构事实的诽谤、诋毁。在涉案差评评论无法确定为侵权的情况下,某信息咨询有限公司未应某美容服务有限公司的要求采取删除评论措施,并不违反法律规定,难以认定构成侵权。因此,根据现有证据,无法认定被告侵犯了原告的名誉权。综上,原告的诉讼请求无事实和法律依据,本院不予支持。 案例评析 根据民法典第一千一百九十五条,针对差评,网络服务提供者承担侵权责任需要认定3个事实:第一,点评人的评论侵犯了名誉权;第二,网络服务提供者针对差评未尽到合理审核义务、未及时采取必要措施;第三,因为网络服务提供者未能做到上述第二项,导致损失扩大。点评人利用网络服务平台实施侵权行为是网络服务提供者承担侵权责任的前提,核心就在于差评的性质认定。 一、差评的界定 (一)差评的定义 差评,就是差的评价、不好的评价、不利于被评方的评价,是点评者以主观认为或客观意见给出的评价。差评实际上是相对性的概念,不同浏览评论者对差评的界定都是不同的,网络上的差评繁多,需要将普通差评和恶意差评区分开来,只有恶意差评才可能侵犯名誉权。根据民法典第一千零二十四条,认定差评侵犯名誉权需要具备以下几个要件:第一,评论系侮辱、诽谤;第二,评论指向特定的对象;第三,评论为第三人所知悉;第四,造成被评方客观社会评价降低的损害后果。要件二、三比较容易判断,难点在于要件一、四。 根据民法典第一千零二十五条,“行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,影响他人名誉的,不承担民事责任,但是有下列情形之一的除外:(一)捏造、歪曲事实;(二)对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务;(三)使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。 大众点评上的用户评论实际上就是一种舆论监督的行为,是对商品、服务的一种监督,好的评论可以帮被评方吸引更多的客户,不好的评论也可以督促其审视问题、提升质量。点评人拥有批评、评论的权利,虽然有些点评人因对商品或服务的不满,会在评论中带有个人情绪,使用过激的言论、片面的观点等,但这些点评也是在其消费的商品或服务基础上发表,因个体的差异,表达方式不尽相同,此类评论均属于普通的差评。只有恶意的差评才有可能侵犯被评方的名誉权。 (二)差评中的利益平衡 “避免对乙的损害将会使甲遭受损害,必须决定的真正问题是:是允许甲损害乙,还是允许乙损害甲?”网络服务提供者作为平台,一端连接着点评的用户、一端连接着经营的商户,唯有厘清用户、商户的合法权利界限,才能更好地辨别出恶意差评,实现三方权利保护的平衡。用户和商户的利益平衡核心就在于用户的网络言论自由和商户的营商环境保护的平衡,即“是允许用户的言论自由损害商户的营商环境保护,还是允许商户的营商环境保护损害用户的言论自由?” 用户在网络上发表差评是其行使言论自由的表现。差评可以补足和矫正市场信息,起到了优化市场机制、促进优胜劣汰的作用,用户通过点评监督商品服务、维护自身权益,商户可以从点评中了解用户需求、优化商品服务。但是如果用户滥用言论自由恶意点评,则会限制商户经营自由、降低信誉等级,影响消费者的购买决策,甚至扰乱市场秩序,破坏营商环境。 因此,用户的言论自由不是绝对的,应以不违反法律、不侵害其他个体的合法权益以及公共利益为限。与此同时,一般的社会公众在发表言论,特别是在自由度相对更大的网络上发表言论时,也应注意自己的言辞,避免对他人和社会造成不良影响。 判断是否是恶意差评,首先要核实的就是内容是否相对真实,如果评论内容确实可以从商品或服务中找到线索,那么“从社会危害性角度考虑,相对于或许普遍存在的经营不规范现象,作为普通维权者的言论即使过于激烈,也应该更值得被容忍。” 商户作为经营者,对用户的差评应有容忍的义务。吉林大学商学院的一项研究表明,负面评论文本内容的质量高低才是关系到消费者是否购买的更为关键的因素。当负面评论的文本内容质量高时,即当评论内容与消费者的购买决策相关、对决策有帮助,内容易懂、可信、论据充分时,消费者会将其归因于产品的真实属性,从而降低了消费者购买的可能性。相反,当负面评论的文本内容质量低时,即当评论内容与消费者的购买决策不相关,不能帮助消费者做决策,且内容模糊、论据不充分、缺乏可信性时,消费者会将其归因于评论传播者的偏见或情绪化等自身的原因,因而对消费者的购买行为并不会产生影响。 因此,不是所有的差评都会对商户名誉权造成影响,商户经营中重点关注的不应是差评,而是自身商品服务质量的提升。威胁骚扰差评的用户,找人有偿删除差评,伪造申诉信、律师函等以与事实不符涉嫌侵权为由要求网站删帖,雇佣网络水军发布虚假吹捧压制差评,这些行为都是不可取的。如果差评确实属实,应及时赔礼道歉、整改,这才是长久经商之道。 商户的容忍义务也是有限度的,应对恶意差评说不。有些人就利用商户担心差评的心理,在平台上恶意差评,然后向商家敲诈勒索,有偿删除差评;因为同业竞争关系,有些商户也会雇佣人员恶意差评同行。 据了解,过去一年,恶意差评事件频发。仅大众点评单家平台,就曾拦截恶意差评83万余条;受理超过66万个恶意差评投诉,累计处理26万余条,其中竞对等利益相关方的恶意差评5万余条。针对职业差评、网络碰瓷行为,决不能姑息,这样的差评不仅损害商家的名誉,也会扰乱消费者选择判断,影响正常市场秩序,破坏营商环境。 (三)恶意差评的判断标准 结合同类案例、商户与用户的利益平衡,判断是否为恶意差评需要考虑以下几点: 第一,是否消费过该商品或服务,如果点评人从未在被评方处消费过,就存在捏造虚构事实、代为点评之嫌。 第二,评论是否针对商品或服务本身,如果评论对商品、服务只字未提,直指被评方的人品、隐私,就存在借点评平台发泄私愤之嫌。 第三,点评人的主观恶意。在网络上发布的事实陈述应受到“真实性、相当性原则”的制约,意见表达要符合“公正评价的法理”,一旦超越该限制,就存在恶意之嫌。根据《美团用户诚信公约》,常见的恶意有商户离职员工、合作商、同行竞争者等利益相关方多次发布差评或回应;多次对商户发布非真实体验差评或回应;参与他人召集并发布不实差评或回应。 第四,点评内容明显有违常识、常理,比如点评的商品或服务明显不属于被评方经营的范围、据以支撑评论的图片并非来源被点评方处。 第五,点评人证据不足以证明点评内容真实。当评论明显超出普通差评范畴,将对被评方名誉产生极大影响甚至会引发社会舆论的时候,需要点评人承担举证责任。如果被评方予以否认,点评人的证据又不足以证明评论真实,应承担举证不能的不利后果。 (四)损害后果的认定 侵犯名誉权,需要具备客观社会评价降低的损害后果。恶意差评如果没有损害公众对经营主体的信赖,降低其产品或者服务的社会评价,则没有侵犯名誉权,这需要考量多个因素: 第一,评论内容的恶意程度。如果评论的内容属于社会敏感话题、群众关注度高的内容、甚至牵涉到公共利益,经核实后证明内容系虚假的,这类评论的影响不仅仅是一个商铺、一个自然人,还会扰乱群众的监督权知情权、影响整个社会的稳定程度。 第二,被评方的社会知名度。以商铺为例,可以结合商铺的经营形式、经营范围、宣传渠道、地理位置、商品的销售量、公众对商铺的知悉度等综合考虑。 第三,评论的持续时间。如果评论发布后几天内就被删除或屏蔽,则对被评方的影响程度相对较低。 第四,浏览点赞数。如果追评、点赞、分享、浏览人数过多,甚至追评中又增添了新的差评内容,大大增加了被评方社会评价降低的概率。 第五,评论的传播速度、传播媒介。如果评论发布后,内容在微博、头条、抖音等媒体上迅速传播,甚至上了搜索榜的前几名,势必会引发社会舆论,影响被评方的名誉。 第六,点评方的态度。如果点评方意识到问题的严重性,删除了差评并已经在点评栏以及其他被评方受众较多的平台发表了致歉声明,这实际上已经起到消除差评不利后果的作用。 通过类案检索发现,认定差评侵犯名誉权的条件很严苛,大部分情况都难以认定差评侵权。首先差评非恶意,即使认定是恶意差评,在损害后果认定上也限制较多,可以说当前法院的裁判对作为消费者的用户有倾斜保护,这与传统观念中消费者的弱势地位有一定的关联。但这并不意味着用户可以恣意差评,几乎每份判决书在文末都提到差评应在合理的限度。网络用户有权评论、批评,但是点评内容应当建立在事实的基础上,不得侮辱、诽谤他人,倡导用语文明、健康,真正发挥点评分享好物好店、监督商铺、提升服务质量的作用,共同营造良好的网络环境。 二、网络服务提供者的责任边界 “网络运营者作为危险源的开启与控制者,应对正在发生的侵权负有排除义务,并对未来的妨害负有审查控制义务。”如果说恶意差评是用户对商户的吹哨行为,那么网络服务提供者就是最佳的“吹哨人”,“将所发现的违法违规、危险或不正确的信息或行为向组织内或组织外进行披露从而拉响警报”。如果网络服务提供者已经尽到了“吹哨人”的职责,则不能认定其侵犯了被评方的名誉权。 民法典第一千零二十五条将为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务,影响他人名誉的行为也认定为侵犯名誉权。民法典第一千零二十六条就“是否尽到合理核实义务应当考虑的因素”作了详细的规定。大众点评等网络服务提供者为用户提供点评的空间,用户通过点评对被评方进行舆论监督,故大众点评平台和点评内容本身就具有一定的公共利益性质,上述两个条款同样适用于大众点评等网络服务提供者。结合民法典第一千一百九十五条,认定网络服务提供者是否侵犯被评方的名誉权应当审核其是否尽到了合理核实义务和采取必要措施。 对点评内容是否尽到了合理核实义务。网络服务提供者对点评要从以下几方面核实:1.内容来源的可信度;2.对明显可能引发争议的内容是否进行了必要的调查;3.内容的时限性;4.内容与公序良俗的关联性;5.受害人名誉受贬损的可能性;6.核实能力和核实成本。 大众点评上商铺众多,每天新增点评数量巨大,要求其精准核查前3点确属苛刻,对大众点评这样的网络服务提供者应重点核查后3项,即制定平台规则,对明显失实、明显违反法律、违背公序良俗的内容已经在成本和能力范围内采取了预防侵权措施的技术,包括及时屏蔽、删除、禁止发布、禁止留言、冻结账号等等。必要时平台也可寻求外部救济,如寻求市场监管部门或消费者权益保护组织介入处理等。 接到通知后是否采取了必要措施。当网络服务提供者接到被评方的侵权通知后,应当及时将通知转送相关点评人,并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施;未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该点评人承担连带责任。必要措施包括删除、屏蔽、断掉链接等。电子商务法第三十九条第二款规定,“电子商务平台经营者不得删除消费者对其平台内销售的商品或者提供的服务的评价。”故网络服务提供者采取必要措施不能与点评人的言论自由相冲突,要在两者之间寻找平衡。 从类案判决来看,这样的平衡是很难把握的。大部分案件中大众点评在诉讼中删除了差评,其抗辩理由包括:差评没有侵犯名誉权;已经就敏感字眼、不文明用语进行了屏蔽;原告起诉前没有通知平台评论侵权,即使通知了也没有按照平台规则提交相关的证据材料,收到正式诉状审核后及时删除了。少部分案件大众点评虽然没有删除差评,但差评本身也难以认定侵犯名誉权。 应从用户的言论自由与商户的营商环境保护两方面权衡差评是否属于恶意,唯有恶意差评且造成损害后果的,才会侵犯商户的名誉权,网络服务提供者才有可能承担侵权责任。而针对侵犯名誉权的恶意差评,如果网络服务提供者没有尽到合理审核义务、采取必要措施,造成被评方的名誉权受损,应当就损失扩大的部分与点评人承担连带责任。 相关法条 《中华人民共和国侵权责任法》第36条 《最高人民法院关于适用 的解释》第90条中华人民共和国民事诉讼法>第7期 案例参考册 周周有精彩 聚焦精品案例 解读适法难点 原标题:《商家被用户差评,点评网络平台要承担名誉侵权责任吗?丨案例参考册》 |

【本文地址】