| 马基雅维里究竟是怎样的一个人 | 您所在的位置:网站首页 › 佛罗伦萨是个怎样的城市呢 › 马基雅维里究竟是怎样的一个人 |

马基雅维里究竟是怎样的一个人

|

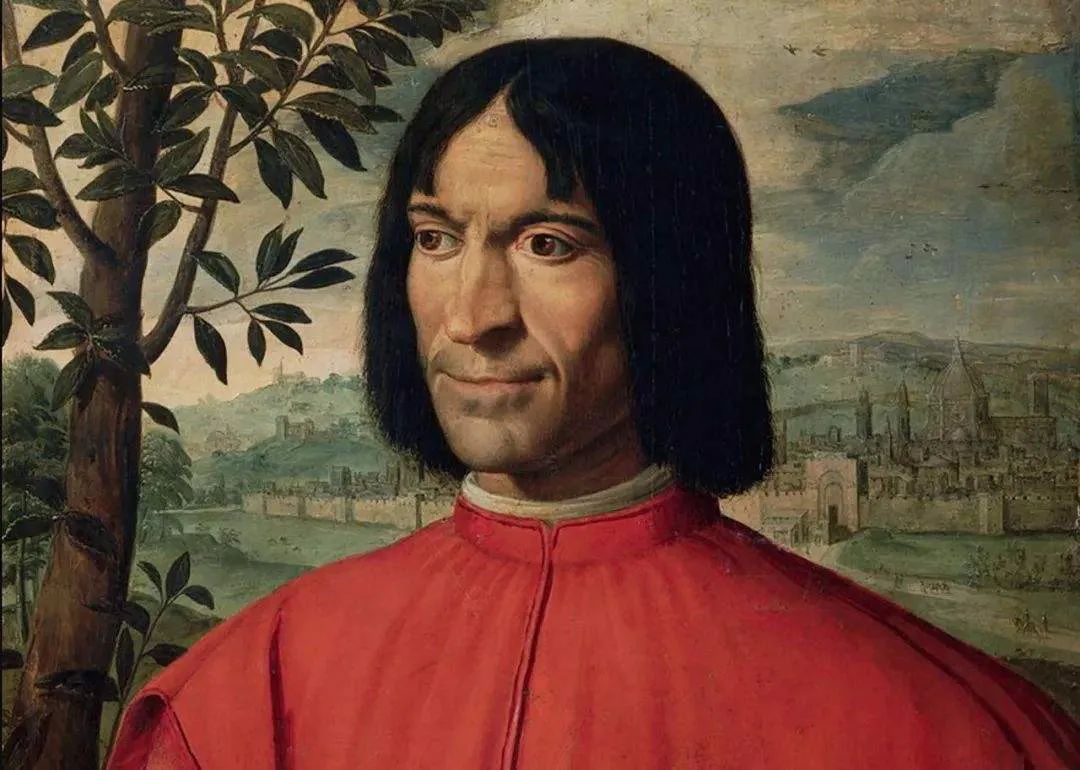

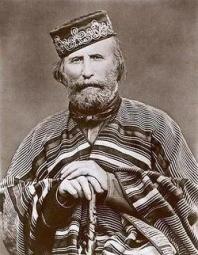

原创 读嘉出品 读嘉  文/辰路(原创) 文/辰路(原创)这是 读嘉 的第 165篇文章 本篇8198字,大约阅读时间为19分钟 不论是中西方,人们通常都比较痛恨操弄权谋之术的政客。例如在中国历史上,指鹿为马的赵高、莫须有处死岳飞的秦侩等等,都是被百姓视作大奸臣、钉在耻辱柱上的人物。西方人为这类人物送上了一个称号:“马基雅维里主义者”,而这个称号则来自于16世纪意大利著名政治思想家马基雅维里。 但是另一方面,在西方历史上,马基雅维里的思想收获了一众君主和政客的追捧,路易十四、拿破仑、俾斯麦等人都是马基雅维里忠实的读者。马基雅维里在学界中的评价也相当高,西方哲学教材多将其视作现代政治哲学的奠基人物。作为这一名词的源头人物,马基雅维里在长期的公众理解中化身为权术和谋略的代名词。有人甚至说,如果你没有读过马基雅维里的著作,你就无法了解西方现代政治。 那么,出生在15世纪意大利的马基雅维里为什么在西方政治历史上产生了如此重大的思想影响?他又究竟是怎样的一个人? 一、处在政治动荡中的意大利 1469年,马基雅维里出生在意大利佛罗伦萨的一个没落贵族家庭中。马基雅维里的父亲是一位律师,尽管家里并不富裕,但他还是不惜血本地攒了一间私人藏书室,收集了不少希腊和罗马的哲学书籍。马基雅维里的童年在书斋中安逸地度过。但是,此时的意大利在政治上处于分裂的状态,时常出现暴力冲突。 自西罗马帝国在公元476年覆灭后,意大利这片土地陷入到长期的分裂状态。在15、16世纪时,意大利本土分裂为5个较有影响的政治势力:佛罗伦萨共和国、南方的那不勒斯王国、北方的米兰公国、经济实力强大的威尼斯共和国以及罗马教廷控制的辖地势力。除此之外,意大利还有非常多独立的自治市与小的地方割据势力。 这一时期的佛罗伦萨共和国由大名鼎鼎的美第奇家族控制。美第奇家族依靠商业发家,拥有大量财富的积聚。1434年,美第奇家族的长子科西莫赢得了佛罗伦萨长老会议的支持,担任最高统治者。自此之后,美第奇家族世代延续统治,成为了有名无实的世袭统治者。值得一提的是,美第奇家族与文艺复兴运动紧密相关。在洛伦佐·美第奇掌管佛罗伦萨的时候,他资助了大量诗人、画家与艺术家,其中包括了达芬奇、但丁、拉斐尔、米开朗基罗等。在洛伦佐的支持下,佛罗伦萨成为意大利乃至整个世界的艺术与文化中心,他把文艺复兴的运动推向了高潮。  洛伦佐·德·美第奇是文艺复兴时期佛罗伦萨的实际统治者。他被同时代的佛罗伦萨人称为“伟大的洛伦佐”,他统治的时代正是意大利文艺复兴的高潮期。 洛伦佐·德·美第奇是文艺复兴时期佛罗伦萨的实际统治者。他被同时代的佛罗伦萨人称为“伟大的洛伦佐”,他统治的时代正是意大利文艺复兴的高潮期。洛伦佐在1492年的逝世代表着文艺复兴黄金时期的终结。意大利在艺术与商业上的巨大成功,却掩盖不了它在军事与外交上的软弱。意大利五大政治势力之间构成了一种微妙的平衡,它们主要关注的不是使得自己变强,而是不让别的任何一方变得过于强大。五大政治势力中的任何一方哪怕有微不足道的扩张意图,也会随即被另外四方组成联盟扼杀。在这样的局面下,意大利军事力量的进步十分缓慢,分散的政治势力也在欧洲外交平台上显得较为弱小。因而,意大利经常遭到强大邻国法国、西班牙的政治与军事干预。 1494年,法国国王查理八世组织了一支近四万人的军队,进军意大利,与西班牙抢夺那不勒斯王国的控制权。佛罗伦萨是法军前往那不勒斯的必经地,而佛罗伦萨根本无力阻挡这样一支庞大的军队。时任佛罗伦萨统治者,美第奇家族的掌门人皮耶罗亲自前往法国军营拜访查理八世。在武力的胁迫下,皮耶罗献上了比萨等六个重要的防御要塞以及大量礼金。 皮耶罗割地赔款的消息传回佛罗伦萨城中后,迅速引发了市民的愤怒。公民领袖卡波尼在城里宣扬,皮耶罗并未征询全体市民的意见而擅自作出秘密决定,并免费送出原先是靠几代人鲜血换来的防御要塞,完全出卖了佛罗伦萨的利益。11月8日,平民爆发了反抗美第奇家族的政治运动,佛罗伦萨宣布建立由平民主导的共和政府。皮耶罗在混乱中选择出逃,他的逃亡标志着持续了整整六十年的美第奇政权的暂时结束。 但当法军兵临城下的时候,新组建的共和政府发现任何抵抗都是徒劳无功的。为了保全新政府和佛罗伦萨地区的和平,卡波尼领导的共和政府决定与查理八世结成同盟关系,甚至为国王和军队提供了住所。法国就此兵不血刃地征服了佛罗伦萨地区,马基雅维里在后来提到这段历史时说道:“法国的查理国王用几只粉笔就能控制意大利。”  查理八世,法兰西瓦卢瓦王朝的第七位国王,他在军事上颇有成就。马基雅维里在《君主论》中把查理八世视作给意大利带来一系列入侵的灾星。 查理八世,法兰西瓦卢瓦王朝的第七位国王,他在军事上颇有成就。马基雅维里在《君主论》中把查理八世视作给意大利带来一系列入侵的灾星。新组建的共和政府为马基雅维里出仕提供了宝贵的机会。1498年,马基雅维里被任命为第二秘书团的秘书,职务相当于现在的外交部长。他的主要职责是处理与佛罗伦萨相关的外交事务。这个职位素来由学者或知识分子担任,而马基雅维里凭借在佛罗伦萨学院中展露出来的才华脱颖而出。马基雅维里拥有过人的智慧与口才,在屡次外交场合中都为佛罗伦萨争取到了尽可能多的利益。然而,个人的外交才能远远无法改变佛罗伦萨“外强中干”的现状,马基雅维里在任职期间发现了佛罗伦萨的致命问题并且尝试解决它。 二、国民军制度的创建 14世纪以前,意大利城市相互之间进行的战争主要依赖于各自组织的民兵和本城的贵族阶级。14世纪后意大利开始流行一种新的军事势力,即雇佣兵。雇佣兵制度是在中世纪和近代流行的军事制度。由于早期西欧君主缺乏资金储备,政府权能也相对较小,他们倾向于在平时保持一支数量较小的常备正规军,在战时则利用雇佣军迅速扩大军队规模。1309年,当时的法国亨利七世便是借助雇佣兵远征意大利,获得大获全胜的。 在此之后,这种具有职业兵性质的雇佣军逐渐代替了意大利原本的民兵和贵族军事组织。虽然雇佣兵在雇佣价格上较为高昂,但是以威尼斯、佛罗伦萨为代表的意大利城市在商业上取得巨大成功,积累了非常多的金钱,因此他们都乐意采取这种“费钱但省事省力”的做法。初期意大利各势力尝到了甜头,但是久而久之,雇佣兵制度的问题逐渐暴露出来。 意大利的雇佣兵主要由瑞士长枪兵与德国长矛兵组成,在大规模战争中意大利甚至还雇佣法国、西班牙的整建制正规部队。这些外国军队在意大利地盘上随意活动,严重影响到了意大利自身的统一与安全问题。同时,雇佣兵制度时常“出工不出力”,一个国家的国防安全依靠外人的做法是非常不可靠的。佛罗伦萨的共和政府在以上两点中吃到过苦头。 查理八世在与佛罗伦萨结盟之后承诺,当他完成对那不勒斯王国的征服之后,就将防守要素比萨等送还给佛罗伦萨。然而,法国不断推迟归还比萨的时间。1499年,法王终于宣布比萨归还佛罗伦萨。但瞠目结舌的是,在法王的默认下,比萨人自己接管了比萨的防务,不愿意重新接受佛罗伦萨的统治。  比萨因著名的比萨斜塔闻名于世,它是意大利中部托斯卡纳大区城市,历来为兵家必争之地。 比萨因著名的比萨斜塔闻名于世,它是意大利中部托斯卡纳大区城市,历来为兵家必争之地。马基雅维里向共和政府建议,必须武力夺回比萨,以保障佛罗伦萨的防务安全。政府接受了这一建议,募集了大量财产,雇佣了好几支队伍,并将指挥权交给了当时最勇敢的雇佣兵队长维泰利。就在佛罗伦萨以为比萨已是囊中之物之时,没想到,维泰利的雇佣兵军队打得漫不经心。当炮兵轰开比萨城池裂口的时候,维泰利莫名其妙地没有命令步兵进攻,并对来自佛罗伦萨政府的催促置若罔闻。到了当年9月初,维泰利借口军营中发生瘟疫而撤离。佛罗伦萨花费了大量金钱,却没有拿回比萨。在后来的调查中发现,米兰公爵为了防止佛罗伦萨的重新占领比萨,暗中贿赂了维泰利。雇佣兵拿钱不干活,甚至两头收钱的现象在当时的意大利司空见惯。 1500年,马基雅维里受命出使法国,要求法王承担失约的责任。然而,傲慢的法王坚持将战败的责任全部归咎于佛罗伦萨自身的软弱。在这场外交事件后,马基雅维里感到了彻底的无力。他决心改变佛罗伦萨的雇佣兵制度。 马基雅维里的当务之急是反驳了文艺复兴期间流行的战争观。当时大多数的意大利人认为,一个国家财富的多少决定着战争的胜负。相比较建立自己的国民军,意大利更倾向于赚取更多商业上的财富,从而雇佣更加强大的雇佣军。马基雅维里坚定地反驳了这种观念,他认为把财富视作“战争的主要支柱”的看法是错误的。他举出了威尼斯的例子,说“富裕的威尼斯用金钱进行战争却最终失败了”。当然,眼前刚结束的比萨战争也是一场活生生的例子。 为了解决佛罗伦萨缺乏稳定军事力量的问题,马基雅维里向共和政府提出组建国民军的设想。然而,常备国民军的开销要远高于临时的雇佣军,共和政府担心公民们不愿意承担这笔财政支出。马基雅维里在议会中讲了一个颇有说服力的故事:1453年君士坦丁堡沦陷于土耳其人之前,当时皇帝希望市民们出钱来抵御这群可怕的敌人,然而市民们都不愿意这么做。当土耳其的军队即将攻破城门之时,市民们痛哭流涕的跑向皇帝那里,口袋里装满了钱。皇帝却轻蔑地对他们说:“拿着这些钱去死吧,你们曾经没有它就不愿活下去。”  君士坦丁堡的陷落。君士坦丁堡战役是发生在公元1453年,奥斯曼土耳其帝国灭亡拜占庭帝国的攻城战。 君士坦丁堡的陷落。君士坦丁堡战役是发生在公元1453年,奥斯曼土耳其帝国灭亡拜占庭帝国的攻城战。马基雅维里警告说,如果不组建国民军,佛罗伦萨将会遭至与拜占庭帝国同样的命运。他富有感染力地呼吁说:“我明白,你们是自由的佛罗伦萨人,你们的自由取决于你们自己,我不相信会有这种毁灭。”这场演讲打动了议员们,他们通过了新的征税法案,并指派马基雅维里担任国民军的总负责人。 1505年,马基雅维里正式开始了国民军的筹备活动。但是在军队改制中,他碰到了一个棘手的问题:国民军缺乏足够的兵源。城市中的普通市民数量不够,而贵族与郊区农民的参与意愿很低。在中世纪的欧洲,战争是属于贵族的特权活动。例如在数次的十字军东征运动中,贵族骑士等级扮演了其中绝对的主力。他们担心国民军的存在会威胁到自己的特权地位,不愿加入国民军的行列。而郊区的农民因为自己无法拥有与城市市民相同的公民权利,参军热情非常低,并不响应马基雅维里的号召。 为了解决这个问题,马基雅维里再次说服共和政府,第一次赋予了乡村农民平等的政治权利。受此鼓舞,郊区农民报名十分踊跃,再加上城市市民的参与,马基雅维里组建了一支近万人的国民军。虽然军队的数量并不算多,但对于长期以来自己无一兵一卒,唯有靠外国雇佣军才能保卫安全的佛罗伦萨而言,这已经是一支非常可贵的军事力量。1509年,马基雅维里指挥佛罗伦萨的国民军进攻比萨。在这场战争中,国民军纪律严明,顶住了比萨城猛烈的炮火,成功攻克了要塞。这场战争为国民军赢得了极高的赞誉,被誉为佛罗伦萨军事史上最美好的一笔。 马基雅维里主导的国民军军制改革是现代军事史上的重大转折。在形式上,他采取了募兵制代替雇佣兵制的做法;在军队成分上,共和国的公民构成了军队的全部,取消了原本贵族与平民之间的身份隔阂;在思想动力上,新组建的国民军珍惜被宪法赋予的自由与权利,为维护宪法与共和国而战,不再是着眼于传统的等级利益或宗教利益。 作为现代国家军队的先驱,马基雅维里使大家意识到了国民自卫军的优越性,这对欧洲近代现代军队的形成产生了重大的影响。而他推行的国民军改制,并非仅仅是军事史上的一次飞跃。国民军的建立与宪法权利紧密相关,公民出于对自身权利的热爱,自愿自发地参与到保卫祖国的军事战斗中,这也构成了现代政治的一项重要进步。 三、献给美第奇家族的《君主论》 马基雅维里在取得比萨战争胜利后,仅仅过了一年,就遭遇了一场更严重的政治危机。尤里乌斯二世是一位较有作为的罗马教皇,他希望在罗马教皇的旗帜下,逐渐征服意大利的剩余政治势力。而意大利境内的法国势力是横亘在教皇面前的最大障碍。1511年,教皇组织了“神圣同盟”,参与者主要是西班牙、瑞士、英国等。 与此同时,时任法国国王路易十二全面继承了查理八世征服意大利的计划,决心在意大利扩大自己的统治疆域。意大利就此成为了欧洲各大政治势力角逐的中心战场。尽管在初期路易十二赢得了拉文纳战役的胜利,但他在1513年的诺瓦拉战役中遭遇惨败,法国就此退出了对意大利的争夺。 法国在意大利的失败,意味着佛罗伦萨失去了它的重要同盟力量。佛罗伦萨的国民军尽管已在近几年取得了长足的进步,拥有大约350名重装骑兵、500名带弩和火枪的骑兵,以及14000名步兵,但仍远不及“神圣同盟”的军事力量。为了达到控制佛罗伦萨的目的,教皇提出让与他关系亲密的美第奇家族重返佛罗伦萨。但是佛罗伦萨的共和政府拒绝了这个无理的要求。8月份,以西班牙军队为主的“神圣同盟”攻占了佛罗伦萨,城内被屠杀的人超过四千,这也是历史上的“普拉托之劫”。  战神教皇尤里乌斯二世,1503年11月28日-1513年2月21日在位十年,为教皇史上第218位教皇,被教廷认为是历史上最有作为的25位教皇之一。 战神教皇尤里乌斯二世,1503年11月28日-1513年2月21日在位十年,为教皇史上第218位教皇,被教廷认为是历史上最有作为的25位教皇之一。“普拉托之劫”后,原本的共和政府覆灭。美第奇家族复辟,重新成为佛罗伦萨的统治者。很快,美第奇家族新组建的政府宣布废除国民军制度,解散了马基雅维里辛苦操劳、花费很长时间才建立起来的国民军。同时,作为原共和政府中的关键成员,马基雅维里被剥夺了所有的政治职务。马基雅维里虽然被捕入狱,但是美第奇家族为了笼络人心而宣布大赦。出狱后,他决定搬到佛罗伦萨郊区的小镇生活。 马基雅维里不甘于自己的政治才能遭到埋没,他认为他谋求的是佛罗伦萨的利益而非特定统治者的利益。因此,他托了好几位先前的朋友,希望美第奇家族能够注意到他,重新给他安排一个政治职务。然而,马基雅维里始终没有得到回音,他被排斥在了政治世界之外。马基雅维里想到了另外一个办法,他决定通过对政治的思考与写作,重新引起美第奇家族的兴趣。这也孕育了政治哲学史上非常著名的一本著作——《君主论》。 《君主论》的字面意思是“论君主之职位”。这是马基雅维里总结了自己担任秘书期间的经验,站在统治者位置观察政治的成果。但是,《君主论》的面世引发了以教会为代表的思想界的一致批评。更有人直接将马基雅维里称作“邪恶的导师”,认为这是一部受到撒旦启示的产物,这又是怎么回事? 马基雅维里在这本著作中,挑战了西方政治哲学几乎绵延近两个千年的观点:道德是政治的目的。在古希腊,哲学家柏拉图在《理想国》中就提到了城邦的存在是为了实现全体公民的善业,而政治活动的目的是塑造一个个优秀的政治公民。政治公民拥有四大良好的道德品质:正义、智慧、勇敢、节制。智慧对应城邦中的哲人王,勇敢对应护卫者,节制对应普通的劳动生产者。三大阶级各安其份、各司其职,遵循他们对应的道德要求。这构成了城邦秩序上的和谐,即实现了正义。 亚里士多德更进一步,他提出了城邦是“最高善”的体现者。他的“目的论”预设了人类世界中的各类目的是层层递进,一环套一环的,“小目的”为“大目的”服务。而人类世界中最大的目的就是“最高善”,这只有在城邦中才能得以实现。最优良的理想政体中,每个公民都是道德品质上优秀的好人。因此,柏拉图和亚里士多德奠定了经典的政治学理解:政治的最高目的是为了实现优良的伦理道德品质。 无独有偶,在古代中国,儒家也倡导政治与伦理道德的密不分可,比如孟子就提出了著名的“王霸之别”,认为王政是以德服人,可以长久延续下去;而霸政是以力服人,注定是短命的。在儒家眼里,秦国就是暴政的典型代表。 在古代世界,把政治与道德联系在一起是非常流行的看法。因此,在马基雅维里之前,欧洲谋士都是倡导君主仁民爱物、以德治国那一套道德规范。但是马基雅维里打破了这一常规,他提出了一个震撼人心的观点:相比较如何学会为善,君主更应该学会如何作恶。  《君主论》是意大利政治家、思想家马基亚维利创作的政治学著作,1532年首次出版。迄今470多年,从西方到东方,在政界、宗教界、学术等领域引起巨大的反响,被誉为人类历史中影响最大的十本著作之一。 《君主论》是意大利政治家、思想家马基亚维利创作的政治学著作,1532年首次出版。迄今470多年,从西方到东方,在政界、宗教界、学术等领域引起巨大的反响,被誉为人类历史中影响最大的十本著作之一。马基雅维里首先反驳了传统观点。他认为古典政治哲学都是建立在对人性不切实际的幻想之上。在柏拉图、亚里士多德那里,他们都肯定了人性中存在善良的巨大潜力;在基督教文化中,尽管基督教承认人的“原罪”,但是它也恰恰提倡用善良的一面去压制人的罪恶本性。但是马基雅维里认为,比起这些所谓的善良品质,人对欲望的无限渴求才是人性中最真实、最本质的一面。一旦以过度理想化的方式去设想政治活动,那么所谓“以德服人”的君主只是一个现实中软弱的君主,就像始终保持中立身份、不愿意组织军队的佛罗伦萨一样,终究成为周边强敌的“盘中餐”。 他认为思考政治的中心点,不是如何去实现理想的道德品质,而是如何让现实的权力得以保存与扩张。马基雅维里劝说君主,要永远把他周围的臣子往坏处设想,要赢得他们对权威的服从,而不是所谓的“爱戴”。同时,国家必须要有强有力的工具来维护君主“说一不二”的权威,那就是法律和军队。法律是为了保证人人都得以服从、国家权威得以集中的文治手段;而军队则是君主拥有强大的底气和能力去保护国民安全的武治手段。如果没有这些强有力的工具,那么一个国家的安全无法得到保障。简单来说,马基雅维里揭示了一个非常现实的原理:“你不对他人作恶,他人就会对你作恶”。 当然,马基雅维里也并非认为那些传统的道德品质就没有用处。他在《君主论》中也提到,君主可以采取把自己塑造成仁慈、善良的样子,来争取民众的支持。但是,马基雅维里认为这类行为的重要性绝没有“作恶”来得重要。君主首先得学会“作恶”,这是保存实力、保障安全的必备。而这些为善的行为,可以把它当成“锦上添花”来加以辅助。总而言之,马基雅维里的政治思想实现了惊世骇俗的颠倒:原本道德是政治的目的,但现在道德只是实现政治权力的一类手段罢了。政治的基础是权力,政治活动是保存与扩张权力的残酷竞争,绝不是温情脉脉的道德协调。 马基雅维里在《君主论》中的表述引发了绵延至今的巨大争议。现实主义的支持者拥护马基雅维里的创举,认为他揭开了政治血淋淋的事实,反而帮助国家能够“摒弃幻想、认清现实”,在丛林竞争的生态中真正维持下去;而反对者则犀利地批评马基雅维里,认为这是一种极其肮脏的想法,毁坏了政治应有的崇高品质。 作为一名现实主义者,马基雅维里激进反对政治的理想主义,他恰恰奠定了现代政治哲学的起航。政治思考的中心转移到了现实中的人性与权力关系。在他的启示下,才出现了例如霍布斯预设的“所有人对所有人的战争”的自然状态假定。因此,现代政治也无比强调一个能够强有力防范人作恶的政治系统,而不再停留于软弱的道德约束层面。《君主论》中的思想也塑造了一个西方学界里十分流行的概念,“马基雅维里主义”。它指向那些为了目的达成、可以不择手段的人物。 四、为人民写作的《论李维》 写完《君主论》后,马基雅维里委托当时国务秘书韦托里将它呈交给美第奇家族的统治者。然而,这本在今天看起来无比重要的政治哲学著作,在当时被统治者给无情地忽视了。统治者根本没有兴趣阅读《君主论》这类书籍,更不要奢谈赏赐给马基雅维里一官半职了。可以说,《君主论》呈交的失败,意味着马基雅维里彻底与政治世界无缘了。 但与此同时,马基雅维里也重新开展了他幼年时期就感兴趣的学术研究活动,尤其是对古罗马史。在他父亲为他遗留下来的古文典籍中,古罗马历史学家李维撰写的《罗马史》一直是马基雅维里的最爱。历经生活的跌宕起伏之后,马基雅维里在乡村生活中打算写作一本对李维《罗马史》的书评。这是马基雅维里另一部享誉盛名的名著——《论李维罗马史》,简称《论李维》。  《论李维》是马基雅维里另一部杰出的著作,是对李维《罗马史》前10卷的评注,是一本怀古的、品德高尚的共和派手册。在本书中他告诫共和国的公民、领袖、改革家和奠基人如何自我治理,如何捍卫他们的自由,避免腐败。 《论李维》是马基雅维里另一部杰出的著作,是对李维《罗马史》前10卷的评注,是一本怀古的、品德高尚的共和派手册。在本书中他告诫共和国的公民、领袖、改革家和奠基人如何自我治理,如何捍卫他们的自由,避免腐败。马基雅维里十分倾心于古罗马帝国的体制,他在开篇中提到,罗马之所以创造了辉煌的业绩,根本原因在于它是一个自由的国度。在罗马,拥有最为良好的法治秩序,公民权保护着人民的自由。最初,古罗马颁布的《市民法》只是针对于罗马公民。但在不断的军事征服的过程中,古罗马针对原本的外国人颁布了特定的《万民法》。《万民法》绝不是适用于被征服地区的歧视条款,它不仅继承了《市民法》中关于公民权利的原则,甚至在物权法的部分有了更大一步的推进。稳定的公民权是罗马得以迅速崛起,并能长治久安的关键因素。 马基雅维里认为,古罗马做到了任何“君主国”都无法做到的事情,那就是把共同意志汇聚在一起。在《人们常常并提的“民主”和“共和”是同义词吗?》中我们介绍过,古罗马采取了“混合政体”的做法,它由代表君主势力的执政官、代表贵族势力的元老院和代表平民势力的保民官三部分组成。“混合政体”的设计遵循了权力制衡的原则,有效避免了个人独断意志的出现,使各阶层的声音都在政治中有所体现。 在《论李维》中,马基雅维里为“平民参与政治”正名。他在书中写道:“掌握权力的人民如果受到恰当的规范,其稳重、谨慎与讲究情义无异于君主,说不定还胜过公认的明君”。他最重要的例子便是古罗马时期的保民官。从公元前471年起,保民官开始由平民会议选举产生,并成为政府的高级官员。一旦出现违背人民利益的行政命令,保民官可以行使“否决”的权力。保民官被称作古罗马“捍卫自由的机制”,有力抵抗了执政官和元老院的腐化倾向。 相比较传统政治更强调阶层之间的和谐,马基雅维里则在历史上首次提出“阶层冲突”的必要性。他在《论李维》中指出古罗马的完美,并非来自于阶层之间的和谐,反而是来自于平民与元老院之间的历次历史冲突,这才是设置保民官的直接原因。马基雅维里肯定了冲突的积极性,认为它在大多数时候是有利于公众自由的。但是,他并不无限制地支持冲突的发生。冲突本身并非是目的,冲突是为了将阶层之间的对立最终转化为有利于公众自由的法律制度。 与《君主论》聚焦在君主凭借怎样的手段才能维持与扩张自己的权力相比,《论李维》的主题可以说完全是颠倒性的:在该书中,马基雅维里谈论的是在“共和国”的制度下如何才能保存与生长自由。这引发了一件著名的学术公案,马基雅维里到底是一位“邪恶的导师”,还是“人民的教师”。 有学者提到,马基雅维里为了谄媚于美第奇家族,先纂写了《君主论》。在《君主论》上呈失败后,他气愤不已,从一位君主制的谄媚者转向共和制的立场,宣扬共和国的优越性和人民的作用,因此写作了《论李维》。这一观点在直觉上十分合理,也似乎印证了马基雅维里在人格上的“卑劣”。但是根据最近西方学界的研究,《君主论》和《论李维》应该是马基雅维里在乡间生活时,同步写作的两部不同作品。这两本书中有不少内容是有重合之处的,而且存在着互相引用的诸多段落作为有力证据。 五、马基雅维里的多面性 马基雅维里临终之前再次见证了意大利的政治灾难。1527年5月6日,此时的神圣罗马帝国国王查理五世率领着德国和西班牙的联军猛攻罗马城墙。这座基督教徒眼中的“永恒之城”的守备力量,不过是一群临时征召起来的、装备拙劣的贫民。几小时之后,罗马城墙被攻破,德西联军洗劫了罗马城。 在马基雅维里生前,他一直期待着有一位新君主能够实现意大利的统一。这一愿景在三百多年后得到了实现。19世纪,受到拿破仑“民族主义”理念的影响,分裂了1000多年的意大利缓慢地开始自己的统一进程。1860年,意大利的建国英雄加里波第率领志愿军,来到此时意大利唯一尚未被统一的地区,南方的西西里王国。当西西里国王为了笼络加里波第,给他送去豪宅、汽船等大量财富的时候,加里波第说道:“我奋战南方,不是为了沽名钓誉,也不是为了谋取私利。”我们可以猜测的是,加里波第很符合三百多年前马基雅维里心目中“新君主”的模样。在加里波第的军事领导下,意大利于1861年建立起崭新的、统一的意大利王国。  朱塞佩·加里波第是意大利爱国志士及军人。他献身于意大利统一运动,亲自领导了许多军事战役,是意大利建国三杰之一。 朱塞佩·加里波第是意大利爱国志士及军人。他献身于意大利统一运动,亲自领导了许多军事战役,是意大利建国三杰之一。那么我们应当如何评价马基雅维里本人的思想呢? 一方面来说,马基雅维里口中的新君主并非是传统政治下谋取私利的封建君主。新君主可以通过人民推举等任何方式产生,并非是传统世袭君主。新君主的行事目的并不是为了私利,而是出于维护共同体利益的诉求。马基雅维里在《论李维》中谈到,新君主与人民并不矛盾,而是相互配合的。君主擅长在战争时期创造和保护国家,而人民则擅长在和平时期维护并拓宽自由权利。马基雅维里设想了一个理想状况,在那里君主与人民处在良性互动的关系中。这样说来,《君主论》与《论李维》也是可以协调起来的。 但是另一方面,新君主显然是强权、强力的君主形象。马基雅维里在将道德与政治分离之后,确实没有提出有效约束君主权力集中的方案,反而期待一个具有超强个人魅力与才能的君主。尽管马基雅维里认为新君主的目的是创造自由,但是自由恰恰会因对强权领袖的依赖而逐渐“变味”。历史上像希特勒、斯大林这些政治家就擅长用马基雅维里的思想来伪装自己。他们在实现共同体自由的借口下,大权独揽,行不义之事。马基雅维里本人也许并未预料到这样的后果,但是他的理论确实打开了在现代政治中出现专制独裁者的缺口。因这一点,我们也必须深刻地批判马基雅维里,抵制马基雅维里口中的新君主。 马基雅维里将创造自由的任务交给了一个拥有超凡能力的君主,甚至为他的大权独揽、胡作非为扫清了理论障碍。他虽然预见到了公民参与是未来政治中的主流,但他仍执迷于权力的集中,不愿割舍“强君梦”。在他创作的戏剧《曼陀罗》中,他有趣地把自己形容成新君主身边的谋士李古潦。基于这样的谋士心态,马基雅维里打开了现代政治中的“潘多拉魔盒”,无论我们如何为他的动机做出辩解,在客观结果上他的思想确实成为了独裁者们的指南针。 但是,马基雅维里处在由古代政治转向现代政治的关口。他成功将政治从神学与伦理学的阴影下剥离出来,赋予其独立学科的地位,此举深刻地影响了后世政治哲学的发展。他本人作为一个身处乱世的爱国者,在行动与思想中都为他心目中的自由国家而努力。就这方面来说,马基雅维里本人恰好是一位优秀的思想家与国家公民,他绝非是后世盛传的“马基雅维里主义者”。 注 释 ① 马基雅维里:《君主论》,商务印书馆1985年版。 ② 马基雅维里:《论李维罗马史》,商务印书馆2013年版。 ③ 维罗利:《尼科洛的微笑:马基雅维里传》,上海人民出版社2008年版。 原标题:《马基雅维里究竟是怎样的一个人 |读嘉》 阅读原文 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |