| 从文化创意到科技创新:伦敦东区“变形记 | 您所在的位置:网站首页 › 伦敦城市简介10字 › 从文化创意到科技创新:伦敦东区“变形记 |

从文化创意到科技创新:伦敦东区“变形记

|

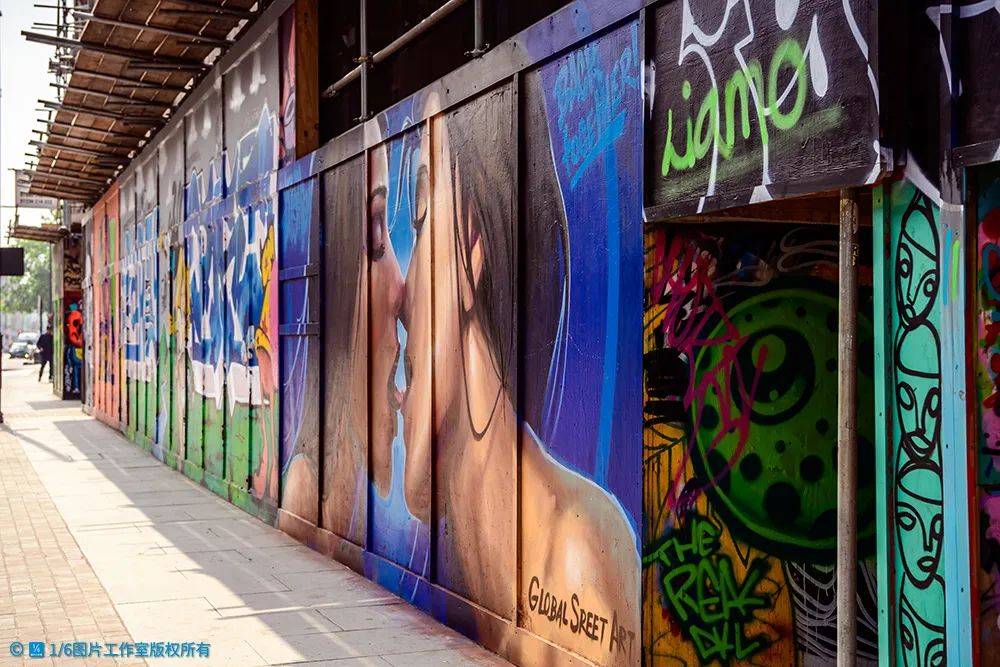

最令人感到惊讶的是,由于一直以来都属于落后地区,伦敦东区不管在大学资源、本地锚机构基础还是在创新人才支撑上,都先天不足。这里高等教育资源缺乏,低收入人口聚集,缺乏创新源头和智力资源保障,却最终能成长为与“硅谷”并驾齐驱的创新集群,真是足够“励志”。 可以说,这是一个先天条件不足的“后进生”的逆袭故事,也是一个老城市区在更新中不断抉择的过程。虽然区域复兴过程中充满了波折的历程,但伦敦东区为那些城市中的落后地区,指出了一条充满希望的复兴之路。 那么,就让我们以伦敦东区的“硅环岛”为例,看历史上一度被称为伦敦“城市伤疤”的贫困旧城区,如何从无到有,依靠正确的城市复兴发展路径,实现科技回归,成就科技创新集群。 一、逆袭之路,始于文创,但绝不“止”于文创 虽然从英国工业革命开始,东区都被视为“失落之地”,作为低收入工人阶级和外部移民的驻地,常常与“贫穷”“暴力犯罪”“毒品”等词汇挂钩。但不得不承认,20世纪70年代至20世纪90年代,随着大伦敦的向外发展以及创意阶层的崛起,曾经的伦敦城郊由此重回人们的视野,吸引了众多的艺术家和文化创意人群入驻。而东区,也作为大伦敦文化创意的新中心重新被人们所认知。更重要的是,虽然在1997年英国首相布莱尔上任后,明确提出要将伦敦打造成“创意之城”,东区的改造也开始被提上议事日程,但是伦敦东区创意人群的早期聚集并没有受到政府的过多干预和引导,这里是自然生长出的创意生态集群。 创意人群为什么在前期看中了这里? 曾经的“劣质地区”如今拥有高性价比。对于任何成长中的大都市来说,“边缘地区”只是一个过渡区域,现在这里离城市中心很近。整个伦敦可以按照与伦敦金融城是否接壤而分为内伦敦及外伦敦,而霍克斯顿和肖尔迪奇地区地处伦敦东区的哈尼克地区,与伦敦金融城仅有一街之隔。虽然这里常因差距悬殊被调侃为“灯下黑”,但隶属内伦敦的范围,核心区还坐落于伦敦中心1区的黄金地段,地理位置得天独厚、交通便利。而且伦敦东区由于长期衰落、允许公共饮酒和部分“非法”交易,一直被英国政府视为“劣质”地区。不过,也正因为如此,这里的租金远比伦敦其他地方便宜,价格优势明显。 对意向进入的艺术工作室或者创意工坊来说,文创活动在空间规模和尺度上要求不高,而本地房东在租房合同制定上也更为灵活,允许多个租户共享一个空间。可以说,廉价、共享的社区环境反倒是满足了创意人群对租金性价比的现实需求,又完美契合了创意活动的开放氛围,形成了区域自身的强吸引力。 曾经的“杂乱无序”如今彰显着自由与活力。《创意阶层的崛起》[4]的作者理查德·佛罗里达曾提出,创意城市的繁荣与发展是基于三个维度的表现,即3T:技术(Technology)、人才(Talent)和包容度(Tolerance)。宽容度的重要性在于,创意人群比起一般人更加追求自我和自由。他们乐于表达,喜欢多样、充满活力的生活。因此具有高自由度、宽容开放的地区更能引起他们的向往。 伦敦东区一直以来都因混杂和落后,在城市、街道管理上限制较少,入驻这样的地区对于一般人来说可能多有顾虑,却是创意人群放飞自我的“自由家园”。例如,霍克斯顿地区的街道空间管理限制较少,类似摆摊、卖艺和即兴艺术展览这样的街头活动自由度很高,吸引了众多音乐人、艺术家和手工艺者在霍克斯顿地区建立工作室,文化创意产业开始在这里孕育[5]。 曾经的“低端人口”带来了多样的文化魅力。当然,文化创意氛围的形成也离不开长期的移民历史。正如理查德·佛罗里达在《创意阶层的崛起》中所述,创意集群往往发生在能容忍“非常规”(同性恋和波希米亚人)人群的地区。一个有创造力的城市也应该肯定移民的贡献。伦敦东区恰好也是这样一个地方。从17世纪开始,法国新教徒、爱尔兰人、犹太人和孟加拉人相继搬到这里生活,给城市留下了独特的多元文化印记。例如,孟加拉国移民的到来,就为肖尔迪奇带来了许多孟加拉国风情的民族商店和餐馆。因此,这里也被称为“伦敦的孟加拉国心脏地带”。这些拥有不同文化背景的人们,带着自己的文化和生活态度塑造着城市,为创意文化的产生和发展提供新的观点与想法,也给社区生活带来了多元的业态,一同塑造了区域的多样性。

开放、交流彰显区域自由活力 由此,当创意经济袭来之时,伦敦东区曾经的混乱、廉价等劣势在新时期成功逆转为塑造区域竞争力的关键。 受到上述因素驱动,到20世纪90年代末,霍克斯顿和肖尔迪奇地区已经吸引了大批的艺术经销商、收藏家、艺术家和年轻的艺术系学生,迅速成为国际知名的艺术家聚集地。而且,随着艺术家聚集和创意活动的发展,创意文化也突破了绘画和雕塑等传统领域,变得越来越时尚,原来的“失落之地”,现在已被各种各样的消费设施所占据,比如餐馆、酒吧、咖啡馆、画廊、书店、公园、博物馆、俱乐部、沙龙等,极大地改变了区域调性。 更为关键的是,这些设施与活动在东区并不是孤立存在的,它们以组合的形式,与创意人群一起,塑造了新的东区场景:环境——不是单一的厂房改造,而是混合、开放、共享的社区和街道空间;人物——创意人群和本地居民在此居住、互动,以个人的力量丰富社区生活;事件——街头表演、咖啡文化、艺术、音乐以及户外活动创造出活泼、富有吸引力的创意生活。 这样多个元素组合,搭建起来的文创场景才能赋予城市生活以意义、体验和情感共鸣,让受到工作及生活方式吸引的创意人才,愿意来到这里并以融入和再创造的方式为区域发展贡献力量。这才是城市待更新地区发展文创的价值和意义。

多元业态营造区域创意氛围 当然,文化创意也有其局限和脆弱性的一面。城市发展毕竟是阶段性的,在伦敦东区,随着时间的推移以及新人口的不断流入和置换,文化创意也为霍克斯顿和肖尔迪奇地区带来了新的负担。文化创意人群因为租金低廉、边缘性和多样性被吸引到这里。 他们的创意创造反过来让社区变得越来越有吸引力,大量白人、富人和大学生群体进入这个地区,随之而来的是租金上涨,区域原住民和那些只负担得起低廉租金的创意者逐渐被“驱逐”,廉价的酒吧和低劣的音乐俱乐部也被高级公寓和高档餐厅取而代之,曾经的衰败地区迎来了“绅士化”。 金融危机之后,随着英国经济持续低迷,再加上奥运带来的房租进一步上涨,东区对创意人群的吸引力减弱。随着2008年维纳街上的第一家画廊“现代艺术”搬到了西区,从此开始了东区画廊“西迁”的进程[6]。在那时,漫步东区街头,曾经的繁荣景象已消失不见。究其根源,当文化创意产业被引入城市待更新地区时,其所承担的角色更多的是“舞台搭建者”而不是“表演艺术家”。作为以形式和内容取胜的特殊产业,决定了文化创意可以在城市更新历程中发挥“热场子”的先导作用——快速改变区域认知和区域形象。可以这样形容,当文化创意被成功引入城市衰败地区时,那么这里也许迈出了从“不行”到“可能行”的第一步。 但从产业动力来看,文创作为一个高度依赖外部环境和资源、由大量个体小单元汇聚起来的产业门类,抗风险能力不强,很难恒久成为城市地区的经济发展动力。一开始,英国首相布莱尔明确提出要将伦敦打造成“创意之城”,并提出了“以支撑文创产业发展为内容”的发展再生计划。但是,这些计划是以伦敦增长的金融服务业为基础的。由此,创意产业信贷大量涌现,并受到房地产投机活动的过度推动。固然在太平盛世中,可以一时稳定甚至繁荣艺术社区,但随着金融危机于2007年席卷伦敦,金融行业自顾不暇,对创意活动的“兴趣”也大减,发展计划陷入僵局。 更糟糕的是,金融危机带来的经济衰败让没有工作的创意人群难以承担房价上涨的压力,过度的房地产投机活动早已拆除了政府“经济适用房”和便宜、破旧的短租住房,这里对他们来说再无处容身,最终艺术被“驱逐”[7]。 总之,上述遭遇注定了伦敦东区的逆袭之路,从文创开始,必然不会以文创结束,区域急需注入新的改变与更新的力量。在新的历史时期,这里又将迎来什么样的更新热潮呢? 二、数字浪潮,紧抓机遇,科技创新改写城市命运 如果说生活与文化氛围的扭转只是肖尔迪奇和霍克斯顿地区城市更新迈出的第一步,那么真正对东区发展产生关键影响的是2000年初期,媒体、广告、图形设计、顾问和建筑服务行业等数字专业人员进入,他们以初创公司的形式聚集,搭建起了新的数字创新场景,构建出了科创集群的新雏形。 20世纪90年代末,互联网经济飞速膨胀,网页设计、新媒体代理等业务需求大增,互联网公司在这个时期获得的投资也大幅增加,整个行业都空前活跃。伦敦涌现了大批提供硬件、软件、网页内容以及其他数字产品和服务的初创公司。“数字经济”开始在伦敦掀起浪潮。 数字经济自产生起就呈现出非常强的城市集聚效应,一方面,作为一个拥有众多自由职业者和小公司的互联网行业,联网和协作工作至关重要,初创企业通过聚集,共享本地的劳动力市场、合作伙伴关系以及基础设施和服务,来提高生产效率。另一方面,行业始终坚信——面对面交流,仍然是发展想法或建立关系的最佳方式,所以城市中那些拥有酒吧、咖啡馆和其他第三空间的社区构建起的“软基础设施”,有助于新思想的形成和传播,甚至帮助形成创造性的工作。 这就解释了当数字经济在伦敦开始萌芽和壮大时,他们为什么再次选择这里。肖尔迪奇地区是伦敦为数不多的可以供数字经济企业选择的地方:一方面,这里能提供市中心的区位和交通,另一方面,这里又有早期文创产业留下了灵活的共享空间、社群交际网络、丰富的创意人才资源以及基础设施。同时,因为高技能数字人才的收入较高,他们也更有能力享受更高品质的生活。因此,体现特定生活方式的诸如餐馆、酒吧、咖啡馆等便利设施,对于需要高技能数字人才的公司而言,构成巨大吸引力。 从本地原有的艺术工作室和设计师的角度来看,在数字浪潮席卷而来,他们也很乐意搭上互联网经济的顺风车,实现文化创意向数字业务的转型与发展。毫无疑问,21世纪初期,这些数字经济初创公司的进入为创新集群引入了高科技的力量。

“第三空间”为数字人群提供了创新交流的“土壤” 当科创取代文创在这里占据上风之时,新的初创企业和数字创新人才也在“硅环岛”地区搭建起了新的创新场景——“硅环岛”不仅是办公室,更是一个吸引同道中人的俱乐部。在这里,他们激发出灵感,发现新的创业机会。这个场景可以用三个关键词来描述其所必需的构成要素:“咖啡馆”“聪明人”“灵感”。 “咖啡馆”代表了“硅环岛”地区一切促进交流交往的空间与业态,这些业态建立于生活和日常活动之上,彰显了开放交流的社区环境,绝不仅仅是格子间里头脑风暴的会议室或工作间;“聪明人”代表着游离在区域内部的各种创新人才,由于“硅环岛”大多数公司都是从事创意和技术领域的小型初创公司,人才的流动性最好地体现在创意产业和科技公司之间人员的不断流动和交往。同一地理区域内不同行业的同时存在,加速了知识溢出。“灵感”则是建立于创新交流之上的创新想法,在这里,咖啡馆里碰撞产生的新想法仅需爬上几层楼即可找到便宜的共享办公空间或孵化器,以增加其成长为科技巨人的机会。

“灵感”迸发于面对面的创新交流之上 2007年,在技术创新飞速发展和经济衰退的双重作用下,伦敦东区创业的热潮拉开帷幕。迁移而来的数字经济与本地创意产业高度关联,聚焦于最大限度上利用技术提高了创意服务的效率。在伦敦东区的霍克斯顿和肖尔迪奇地区,“硅环岛”一词也迅速流行起来,互联网公司、创意数字代理商、品牌和市场研究公司以及网页设计师逐渐聚集,一同推动文化创意产业向数字经济发展和更新。而2008年的金融危机虽然在一定程度上影响了本地的文创产业,却加速了数字经济初创企业的集聚:大型公司受金融危机影响而停业,释放了资金和人才;大量废弃的建筑被改成了时尚的办公室,适合小型创业公司入驻;部分艺术人群被“驱逐”,为新来的数字经济人才和初创企业腾出空间。 值得注意的是,当英国政府终于注意到在这里自发形成的、繁荣发展的科创集群时,主动推出了“科技城Tech City”战略。2010年11月,卡梅伦在肖尔迪奇联合办公空间发表了演讲:“硅谷是世界高科技发展和创新的领导者,但是并不意味着硅谷要一直占据领导地位,英国很有可能会超越硅谷,而‘硅环岛’周围的生态系统就是关键。”[8]该战略重点鼓励投资者投资初创项目享有税收减免而来为初创企业融资,吸引外国直接投资进入该地区,一时之间,培育和孵化初创企业的外国孵化器如雨后春笋一般在这里涌现。很快,该地区的互联网公司数量迅速从2010年的85家上升到2012年的5000家;到了2013年,共有305000平方英尺[9]的办公空间出租给了初创企业,大约是2012年的两倍。此后,办公空间的使用量持续上升[10]。 “科技城Tech City”战略也有其负面性。由于科技初创公司带来的经济增长前景对于英国政府来说极具吸引为,因此在集群面积一定的前提下,英国政府引入了Uber、Google等更多的大型高科技公司。由此,对当地的创新集群生态,产生了冲击。大型锚机构的进入,虽然在一定程度上标定了该地区的高技术属性,推动了增长,让区域对资源、人才更加具有吸附力,但是这种正面的吸附力大多与大型科技公司捆绑在一起。新进入者提高了竞争水平,拉低了普通公司的人均收入,并没有太多地起到“孵化哺育当地企业”的效果;反而让这里租金飞涨,众多的初创企业在人才争夺、薪酬水平上更加不占优势,甚至部分初创企业被迫搬离这里。 “科技城Tech City”战略推出七年后,伦敦东区“硅环岛”周围的公司数量从2014年的1.5万家急剧下降至2017年的3000家[11],租金飙升是导致初创企业活动减少的主要原因。在“硅环岛”初创企业减少的同时,位于“硅环岛”北部的部分地区初创企业数量几乎增加了一倍。这种初创企业数量的向外转移和分散说明了“硅环岛”自20世纪70年代开始便具备的作为区域吸引力的“高性价比”正在逐渐失去。同时,“科技城Tech City”拓展计划规定,科技城的相关政策可以在全国范围内适用,这就导致了“硅环岛”未来将遭受来自全国各地的竞争,在英国的二线城市,例如布里斯托尔、雷丁、曼彻斯特和爱丁堡等的数字经济仍在迅速发展。因此,当下,这里依然是英国第一数字经济的聚集和贡献地,新时期,“硅环岛”应将业务定位于何处,才能继续保持创新生命力呢? 三、科创为基,产业联动,合力孕育都市新经济 伦敦金融城是欧洲乃至世界金融业的中心枢纽,昭示了伦敦顶尖的国际金融中心地位,这里自1986年英国政府放松金融市场监管开始,就涌现出了数百家国内外大型银行。银行业的繁荣发展带来了发达的金融服务业,而伦敦也是全球知名的风险投资中心。可以这样说,世界上很少有哪个城市能像伦敦这样,拥有金融服务的每个领域——投资银行、零售银行、公司银行、资产管理、保险和非银行从业者。

伦敦金融城 当伦敦东区“硅环岛”地区因为技术跃进和经济衰退的影响向数字经济转型之时,一街之隔的金融城也在2008年全球金融危机的重压之下面临公信力的挑战。 当时,金融危机让人们对传统金融机构失去了信心,公众迫切想要找到新的可选择的金融服务方案并颠覆该行业。于是,金融科技应运而生。金融科技Fintech,即利用包括人工智能、征信、区块链、云计算、大数据、移动互联等前沿科技手段,致力于金融效率提升的产业,金融科技的主体是科技企业、互联网企业、偏技术的互联网金融企业为代表的技术驱动型企业等。 因此,金融科技的落脚点是科技,具备为金融业务提供科技服务的基础设施属性,其创新的方式是技术的突破。当然,金融服务“呼唤”科技创新并不仅仅只是金融危机之下的“应激反应”,从金融行业内部发展来看,以新的视角和手段来应对行业面临的挑战,对于确保金融部门的长期健康至关重要。 首先,面对客户,不管是金融公司还是市场监督管理机构,都力求为整个金融行业降低风险、提高生产率和降低成本,而跨界的技术引入为改进现有模型创造了机会,帮助金融行业提高运营效率并保持竞争力。例如,在20世纪70年代,美国证券的纸质交易每天可达到1500万笔,在造成大量浪费的同时也使得职业经理人之间的交接负担繁重。这个过程既需要自动化又需要简化,而存托信托与清算公司的横空出世提供了面对所有用户的自动化、集中化和标准化的清算和结算流程,实现了在某些共同需求领域服务于金融服务的新的第三方的规模经济,在降低服务成本的同时也降低了风险[12]。 其次,对于金融机构本身来说,深刻了解客户需求以及在交付环节进行创新,至关重要。尽管传统金融机构长期占据优势,但是近年来,新的数字业务已成为人们的焦点,并获得了更大的市场份额。这些金融科技公司利用移动互联网、人工智能、区块链和加密货币,改变了用户体验,使消费者和企业更容易随时随地访问越来越多的金融服务。当金融科技公司着手制定创新和客户体验新标准之时,传统金融服务业者正面临着如何推出金融数字服务和技术的压力。 如果传统金融服务业无法进行自我改造或者开展新业务,将会面临客户流失的风险。埃森哲资料显示,银行业的新进入者已经积累了多达三分之一的新收入,这导致许多传统金融机构感到受到威胁。根据Gartner的调查,如果传统金融服务无法适应不断变化的客户行为,并接受数字化流程,到2030年将消失80%[13]。 因此,近年来,传统金融机构已经意识到必须拥抱金融科技,而不是将它们视为竞争对手。在金融城,以国际大银行为代表的金融机构不但主动与金融科技公司合作,还主动建立金融科技子公司和孵化金融科技初创企业。对于它们而言,利用金融科技带来的敏捷性和技术知识,可以简化和增强其产品,填补其服务产品中的空白并最终吸引更多的客户,是他们在未来长期创新、增长和保留客户的最佳途径。 不过,尽管金融城的传统金融机构渴望科技创新,金融科技的强科技属性也决定了其难以在传统金融地区发展——因为这里既缺少科技人才,又缺少孕育科技的创新场景。于是,“硅环岛”地区便凭借着在伦敦地区领先的数字经济创新实力,以及紧邻金融城的经济地理优势,在这一轮的创新浪潮中脱颖而出。 科技城战略虽然对区域产生了负面影响,但是这里仍然是伦敦数字经济的聚集地。互联网公司、创意数字代理商和网页设计师的聚集,反过来刺激了对软件和应用程序开发的需求,而这些创新技术恰好与伦敦金融科技发展所必需的技术力量不谋而合。如果对当地的数字经济产业进一步细分,则可以发现:在专业软件开发上,这里的技术创新更加注重客户关系管理、客户数据挖掘和分析。这种优势极大地满足了金融服务以客户群体为导向的客观需求。而广告、品牌、营销和传播的融合也以分析和吸引消费者的技术解决方案为核心,尤其是社交媒体和网络分析,可以对客体行为进行精细细分,帮助企业赢得市场。 在金融科技所需要的人才上,科技城战略的提出,标定了伦敦东区“硅环岛”及周边的高技术属性。受科技城战略吸引和影响,大量的高技术人才形成了区域特殊的经济资产。除此之外,受益于“硅环岛”的海外人才引进战略,英国政府承诺为寻求人才引进的公司提供快速签证,吸引了众多的国外高技术移民,伦敦金融科技行业来自其他国家的从业人员占比高达54%[14]。而且,不同于美国许多科技初创公司都是由20多岁“希望推翻整个行业”的年轻人所创立;伦敦相当多的金融科技公司都由金融城中高级金融专业人员所创立。他们往往已在金融行业从业多年,对金融服务公司和市场有深入的了解,也更加有经验,他们来这里的目的是利用与他们的行业相关的所有知识和洞察力来抓住金融科技行业的机遇。所以,他们经常寻求创建大型机构可以使用的技术解决方案,而不是与其竞争。他们长期工作在一街之隔的金融城,对区域生活更加具有情感共鸣,这是为什么当他们开始创业的时候,会首先选择“硅环岛”。 虽然伦敦金融城和伦敦东区“硅环岛”在地理和认知上仍属两个区域,但是当这两个分别代表着伦敦最强金融和科技实力的区域开始联合时,空间上的隔阂就已经被打破。如今,这里已经形成了新的金融科技创新场景,这是一个由不同层次的参与主体与构成要素组成的新生态系统。 在伦敦东区“硅环岛”方面,数字科创人才和企业为金融科技产业提供了底层技术与设施,区域内开放、共享的社区生活为科创人才、创意人士和金融投资者,提供了碰撞、交流的环境;在金融城方面,发达的金融业为金融科技初创企业提供了充足的资本和应用场景支持。此外,随着监管审查力度的加强,金融科技初创企业还能因在文化和地理上与金融城中的相关部门绑定而受益。 在这样的金融科技创新场景下,科技创新是金融科技得以发展的基础,金融服务是金融科技得以发展的动力,金融服务与科技创新在“硅环岛”地区紧密联合,奠定了“硅环岛”在英国金融科技行业的中心地位。截至2019年,英国71%的金融科技公司,85%的金融科技加速器都位于伦敦,这些企业和机构大部分都聚集在伦敦东区,“硅环岛”所在的哈克尼区金融科技业务蓬勃发展,快速聚集了上百家金融科技企业[15]。

中高级金融人才主导了伦敦金融科技行业 金融科技的浪潮还在继续,对于“硅环岛”来说,其周边历史悠久的金融行业和本地数字经济集群还将继续融合发展,而新兴的金融技术趋势也将继续推动集群新的增长。 四、文创or科创?什么是主导城市更新的动力? 从整个城市更新的历程来看,处于伦敦东区旧城区的“硅环岛”,经历了从文化创意产业向高科技创新产业的转换。

伦敦东区旧城区硅环岛 在这场充满波折的“逆袭”故事里,文化创意从无到有,改变了区域风貌与氛围,营造了区域新生态,带来了旧城区向上崛起的可能性。可以这样说,文创,是城市更新的手段和工具,而不是结果。真正能对区域产生带动作用的文创,也绝不仅是文化形式上的单一表达和复制。

伦敦东区旧城区城市更新 反观国内一些城市的旧城更新项目,改造旧厂房、涂鸦几个街道、建一些文创商店,只能短暂地吸引看热闹的路人,终难逃失败的命运。

伦敦东区 唯有将文化创意融进区域生活,搭建起创意场景,让环境、人群和事件相融相生、相互促进,才能更好地发挥文创改变区域认知和区域形象的城市更新作用。

环境、人和事件相互促进 而伦敦东区的科创崛起,是城市中心区的城市更新的必然,也昭示着科技终将回归城市。

伦敦东区旧城区城市更新 城市基础设施的密度和城市文化支撑着创新集群中各个组成部分之间的相互作用。创新引领不再局限于政府的大额投入或单一的锚定企业或行业,而是越来越多地来源于行业和成员间的面对面交流交往。 各种限制被打破,从而使创新过程在涉及生态系统的不同参与者之间变得更加多元,形成新的城市场景。因此,资源、人才、技术密集的城市地区是新时期的创新中心,具有更高的生产力。

人才、技术密集的城市地区是新时期的创新中心 同时,东区不同于硅谷和欧洲其他自上而下的集群。在硅谷,集群发展和有机增长来自政府对科学技术的大量投入,而伦敦东区的重点在于初创企业、企业家精神和创意元素——这些如今被越来越多的国家视为经济中最可持续的动力,是区域创新、就业和创造价值的来源。 可以这样形容:由于初创企业、企业家精神和创意元素的存在,伦敦东区的创新集群就像培养皿一样,提供了一个营养丰富的栖息地,新的创意企业可以不断萌发和繁荣,并吸引着周边产业与其产生联动,从而扩展到更广阔的行业。这也解释了为什么伦敦的金融科技产业迸发在这里。

伦敦的金融科技产业在这里迸发 综上所述,伦敦东区的故事非常“励志”,让那些没有任何资源的城市老城区看到了复兴的希望;伦敦东区的故事也让我们进一步认识到“文创”与“科创”的不同价值,以及不同的功效——“文创”是出色的场景布置者,能够在短时间内用最小的投入改变区域面貌,提升区域价值。但是“文创”普遍的低盈利性和脆弱性,使得区域的产业发展不能止步于“文创”。“科创”能融于“文创”,但又具有更高的产业动能。对于老城的活力复兴,“文创”可能是一个不错的起点,但是转向“科创”,将为区域带来更有韧性的长远发展,这才是“伦敦东区”变形记中最后“化蝶”的精彩所在! 本文节选自华高莱斯“技术要点”系列丛书《城市更新方法》。

参考文献 [1]The British Library:Charles Booth’s London Poverty Map https://www.bl.uk/collection-items/charles-booths-london-poverty-map. [2] Reuters:London steps up fight for spoils from financial tech boom, https://www.reuters.com/article/banks-tech-britain-idINL6N0WR4CC20150326. [3]UK Tech News:Silicon Roundabout has 8x more tech firms than any other UK hub https://www.uktech.news/news/silicoln- roundabout-has-8x-more-tech-firms-than-any-other-uk-hub-20150916x. [4][美] 理查德·佛罗里达.创意阶层的崛起[M].司徒爱勤,译.北京:中信出版社,2010. [5]Kiki Ahmadi’s Blog. Silicon Roundabout: cluster evolution and effect of public policy in Inner East London Startup Cluster https://kikiahmadi.com/2017/07/11/silicon-roundabout -cluster-evolution-and-effect-of-public-policy-in-inner-east-london-startup-cluster/. [6]艺术中国:《伦敦东区画廊繁荣景象不再 迫于房价集体撤离》 http://art.china.cn/haiwai/2012-06/20/content_5102923.htm. [7] Metamute:NO ROOM TO MOVE:RADICAL ART AND THE REGENERATE CITY https://www.metamute.org/editorial/articles/ no-room-to-move-radical-art-and-regenerate-city [8] Wired:How London’s Silicon Roundabout dream turned into a nightmare, https://www.wired.co.uk/article/silicon-roundabout-tech-city-property. [9]1英尺=0.304 8米 [10] Techspace:Entertainment, Industry, Tech — Shoreditch Through the Ages, https://www.techspace.co/blog/entertainment-industry-tech-shoreditch-through-the-ages. [11] Kiki Ahmadi’s Blog:Silicon Roundabout:cluster evolution and effect of public policy in Inner East London Startup Cluster, https://kikiahmadi.com/2017/07/11/silicon-roundabout-cluster-evolution-and-effect-of-public-policy-in-inner-east-london-startup-cluster/. [12] DTCC:Why the Future of Fintech (and Financial Services) is Collaborative, https://www.dtcc.com/dtcc-connection/articles/2015/october/05/why-the-future-of-fintech-is-collaborative. [13]Interxion:Financial Services: Collaborate to innovate, https://www.interxion.com/us/blogs/2019/04/financial-services-collaborate-to-innovate. [14]中国社会科学网:《伦敦金融科技产业生态初探》 http://www.cssn.cn/zk/zk_qqjj/201912/t20191204_5053378.shtml. [15] Fintech. Tech Nation: ‘the UK is a fintech centre of excellence’, https://fintechmagazine.com/venture-capital/tech-nation-uk-fintech-centre-excellence.版权声明返回搜狐,查看更多 本平台全部作品的著作权及其他相关合法权益归华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司(以下简称华高莱斯)所有,未经华高莱斯书面许可,任何单位和个人不得以摘抄、改编、翻译、注释、复制、发行、广播、汇编、通过信息网络向公众传播等方式使用其中全部或部分内容,否则,将可能承担相应的行政、民事甚至刑事责任。华高莱斯将通过一切法律途径维护自身的合法权益。 |

【本文地址】