| 想靠学历改变命运,辞职考研是必经之路还是豪赌? | 您所在的位置:网站首页 › 今年考研是哪一年考研的时间 › 想靠学历改变命运,辞职考研是必经之路还是豪赌? |

想靠学历改变命运,辞职考研是必经之路还是豪赌?

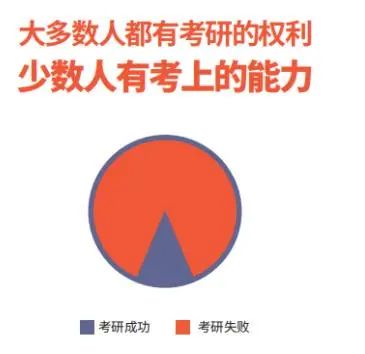

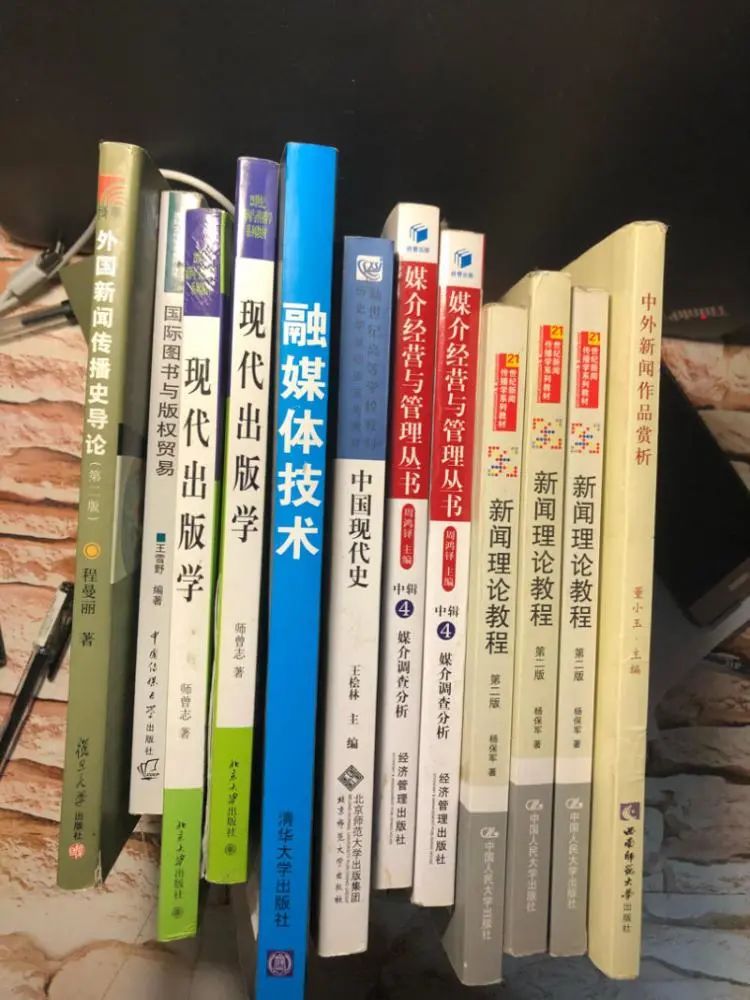

想靠学历改变命运 辞职考研是必经之路还是豪赌? 来源:南方传媒书院 作者:陈安庆(南方传媒书院创始人) 今年考研人数超过了377万人,又创造了新高,最近很多青年记者在问,辞职考研值得吗? 微博热搜上这个话题也很火,想靠学历改变命运,辞职考研是必经之路还是豪赌? 对于因本科出身不好而被困“一眼望得到头的职场”中的人来说,考研,是他们挣离现状的唯一方式。 考研失利后是否要再战?再战考研生:担心本科学历不够用,被社会淘汰。 袁睿和刘思雨是西安一对考研情侣,今年分别二战、三战。提升学历、谋求更高职位、担心本科生身份被淘汰,和他们一样,很多或毕业或辞职或已婚的考生,一年不工作,没收入,把所有希望都押在12月底的两天。  而对于怀揣名校梦、逐梦失败的“执拗者”而言,考研是他们说服自己接受现实前的最后一搏。  但辞职考研真的值得吗?我们来听听网友怎么说? @王月笛Scorpio :双非本科(工科),急于赚钱摆脱对家庭的依赖,大四下就工作,去了小公司,一段时间后发现那儿的人,都是每天抱怨生活,看看电视,不想着提高自己的技术,却整天勾心斗角,一共就那么十来个人,跟宫斗剧一样。加上感觉职业的门槛太低,发展前景不佳。遂辞职考研,现已被985录取。 @扬帆向北:如果是单身狗,没有什么经济负担,为了考研辞职这个可以理解,毕竟考的上很好,考不上再重新找工作,影响不是很大。如果已经成家了,那为了考研辞职就不值得了,毕竟谁能保证一定考得上呢? @幸运甜甜 :我复试期间跟一个老师聊天,老师说“你硕士毕业到公司去,做到头也就是个工程师,不可能让你去做到太高的职位,因为学历压不住人”。老师有个学生博士毕业找工作直接进去就是高管。学历并不一定代表你的能力,却是一个很好的敲门砖。它很大程度上决定了你的上限。对于工科靠技术吃饭的尤甚。另外,年轻的时候不要被眼前的几千块工资蒙蔽双眼,眼光一定要放长远。一定不要去小公司,风险太大。 @笑出腹肌的美少女:工作后的读研,不能保证不会短暂的后悔,因为读研究生又回到了那个没有工资的时候;甚至有可能感觉研究生生活不是自己想像中那样子的;但是我相信这个后悔一定是短暂,再过几年以后,一定会为自己能这样做而感到高兴;当然,这里我不得不说,也要看看自己选择什么样的研究生读,遇到什么样的导师,生活在什么样的课题组氛围里;这不是你选择辞职而能想象到的,但是即使有很多不如人意的地方,但生活也一定有很多你意想不到的惊喜等着你。  @为好优姐姐:第一,我很不满。一边备考一边不满,总觉得不开心。 第二 学不进去,逼着自己学,但是却没有领悟和理解的感觉。 第三,不断的担心,我要是考不上怎么办?我要是考上了也没用怎么办。 以上情况,就是你私心杂念太重了 就不容易成功。 @乡下老白菜 :辞职考研?你缺的不是学历,而是情商。辞职考研自然是对工作不满意,希望从新提高一下学历再找工作,这个想法本身就缺乏逻辑相关,更多是一种逃避思维方式。在工作中绝大多数人是否能升职加薪和学历无关,更多和情商有关系,工作是一个需要协调、管理、沟通的社会化行为。如果我们把不顺心归结于某一种确定的原因,那更多说明你想逃避而已。 看你走哪条路了,有些工作对学历没有要求,有些工作离了学历就玩不转。同样是金融行业,基金公司最少得是名校硕士吧,而草根的个人投资者甚至小学都没有毕业,一样自学成才,但是没知识,没文化,绕的弯路多,吃的亏也多,现在已经不是草莽文盲闯天下的时代了。 知识无用论,蒙蔽了你的钛合金双眼。世间所有的逆袭,都是:找到对的人,用对的方法,朝对的方向努力执行。别听那些反智主义者的胡说八道,读书受教育提升自己从来不是坏事,有些人说怪话,你就裹足不前了吗,要说这些人把你带到沟里,你也愿意听吗? 年轻人在读书——求职—离职—读书——再入职中自我探索,希望遇见更好的自己。  辞职考研,以三大类常见:一种是工作稳定,上升渠道可见,读在职研究生是提升自己的砝码,这种必须去读,还用来问吗? 一种是工作良久,看不到希望,想通过考研换一个环境,为未来的平台做准备,如果你没有其它的途径改变自己,那么也可以去读。树挪死,人挪活,到了交运的时候,或者八字克冲刑比较多的时候,人必须要做出环境上的改变。 还有一种最多,就是大三大四的时期,不知道是工作还是读研,这个时候要看八字岁运,如果我一眼看出来是个公务员八字,建议还是先去考公,其它具体情况具体分析,每个人情况都不同。  陈老师认为,目前考研的心理动机主要包括3个方面: 1、理性选择的结果 因社会现实就业压力而产生的“生存理性选择”是大学生考研的最根本动因,也是当代考研热潮形成的主要原因。 “生存压力”既包括资源、环境等自然条件方面的压力,也包括社会制度等结构性方面的压力。 自1999年实行大学生扩招政策以来,每年的毕业人数逐年增加,2020年的高校毕业生更是达到了800多万。由于社会经济发展水平不均衡,加之社会对大学毕业生提出了学历上的要求,在这种现实情况下,毕业生很难找到合适的工作,或者是说找到达到自己预期的工作。为谋求生存,更确切的讲是为了谋求高品质的生活,通过考研提升就业竞争力成为毕业生们不得不考虑的首要选择。 2、成就动机 成就动机是个人追求成就的内在动力。成就动机强烈者,往往在从事学习或者工作时,设立较高的目标,并为之付出努力,以期能够实现目标。 理想化程度较高,自我实现的愿望更为强烈。他们渴望能够通过研究生的学习继续增长才干,为以后发展打下基础。他们在考研的过程中,也会朝着自己设定的目标,努力学习,在这个过程中,成就动机强度大的学生,会表现出更高的意志力、顽强拼搏的斗志、持续学习的能力及更强的自信心。 成就动机强度小的学生,在考研的过程中,容易滋生惰性心理及畏难心理,而在复习过程中逐步放弃学习。 3、家庭因素的影响、爱情因素的影响、从众因素的影响,这些也是大学生选择考研的动机因素,但不如前两种动机影响强度大。 坚持“二战”的学生思想较为坚定,认定了考研为自己的奋斗目标,同时要承受着来自于经济、家庭、自身条件等各方面的压力,抗压能力也显著增强。 辞职考研的学生在这一行为的转变中可以看出,他们的职业规划并不成功,就业前的准备工作没有做到位,或者是在就业后的没有做好从“校园人”到“职场人”的角色转变,这部分学生的就业不适应对于考研行为会起到正推力的作用,但因为备考时间的问题,这部分学生面临的考研压力会很大。 在“参加考研,你抱什么心态”的调查中,“纯打酱油”的考生占23.9%;抱着“尽人事、听天命”心态的占43%;“随便考考”的占7%;“志在必得型”只占26.2%。就业形势不好,很多人一边考研,一边申请出国留学,考研沦为“打酱油”也是没办法的事。  比如有30岁儿子要辞职考研, 老父亲睡不着了。 事情是怎么回事呢,30岁结婚以后有3年了,儿媳妇的肚子迟迟没有动静,这可急坏了老两口,怎么都30了还不要孩子呢?背着儿子,老两口偷偷问儿媳妇,没想到不要孩子竟是儿子的打算,原来儿子打算考研。老两口一听,火冒三丈,放着清闲的日子不过,考什么研?有什么用?一起去找儿子摊牌,儿子说,离职申请已经递交给了领导,下个月开始正式解约。儿子的回复让刘大爷失眠了,他开始反思自己究竟是哪里做得不对。 儿子一旦去读研,家庭生活压力的重担又会重新回归到自己身上,这一家老小五六口人都要吃饭,青春期都没有叛逆过的儿子,怎么突然不听话了? 可以看出,儿子本是乖巧听话的男生,此番“创举”让家人心生意外是自然的。其实从孩子的发展历程来看,父母整体表现强势,对孩子的事情大包大揽,孩子的自主选择权和决定权少之又少。 他的工作是父母帮着选择的,他的伴侣是父母帮着选择的,甚至连他生不生孩子父母也要帮忙选择,但他已30岁了,人说,三十而立,至少从他现在的情况来看,30岁他是不可能“而立”的。即使把生活的重担交付给他,他也挑不起来,他真正需要的不是钱,也不是关爱,而是与原始家庭的剥离,让他试着自己做决定,哪怕那个决定是错误的。 毕竟现在30岁还很年轻,没有孩子,负担不太重,他真正的人生从此时起步还不晚。 有这样的心思,想学习想提升,不见得是坏事,困难肯定是有,但是一个人有梦想,试一下,又何妨?   另外,很多人看不起二本,二本大学的环境真的有那么不堪吗? 有一位过来人说,硕士时,他就读于湖南大学,“985”工程、“211”高校,算是重点大学吧,在那里见识到了相当多优秀的同学,但若论刻苦、勤奋、上进、坚韧,无人能及商院学子。 真正把“上进”扎进我骨髓,让我找到勤奋、刻苦具体化、实体化例子的地方,是商院。是商院让他明白了,真正决定一个人命运的不是环境,而是一个人直面挫折、困难的人生态度。 毕业4年了,商院给他的最大的影响是,从来不受环境的影响,不以起点低、平台差为借口,去阻碍自己进步。 环境不好,起点低、平台差,在他看来恰恰是你应该更加上进、比他人付出更多艰辛和努力的原因。同学和学弟学妹中有法官、有律师、有检察官,还有研究生考取中政、中山、武大、西政、暨大、厦大等名校的。这样的例子,实在太多了。  他的班主任,湖南大学硕士毕业,武汉大学的刑法学博士。第一学历呢?不知道。他原来在一个小县城的中学教书,30岁以后发愤读书,考研3次,最后连导师都被他感动了,笔试成绩很好,面试顺利录取。他白天一边上课,一边处理院里的各项事务,忙着研究课题,一边还要准备司法考试,最后司法考试也顺利通过了。 不想做的事,谁也逼迫不了;想干的事,谁也阻止不了。这样的心态下,你哪还有时间关心他人的几句闲言碎语,关心他人是怎么行动的呢?  处于中国高校鄙视矩阵本科生链条的最末端又如何?鄙视,不仅像是一条食物链,更是当下社会宿命的怪圈,你鄙视别人,难道就能保证自己不被别人鄙视,搞鄙视链的人本身就是个见识浅薄的庸人,别以为自己很牛。 玩个游戏,有游戏鄙视链,星际>魔兽>DOTA>LoL>王者荣耀>阴阳师>其他手游。 送孩子上幼儿园,有幼儿园鄙视链,国际学校>示范性幼儿园>民办>公办>地段幼儿园。 就连旅游也不能免俗,南北极>欧美>日韩>东南亚>港澳台>国内各地…… 00后觉得90后已属大龄青年,90后觉得80后是资深剩男剩女,80后觉得70后这些欧巴桑欧吉桑居然还出来混江湖,不好准备退休养老了嘛,70后觉得50后、60后这些大伯大妈有点落伍,跟不上新潮…… 微信朋友圈的自我呈现和互相攀比,加剧了认知固化,让人性中的自恋,自以为是得以强化。 以伤害、困惑、背叛、疑虑和敌意等形式体现的存在性焦虑,让互联网,成为喷子和烂人的乐土。 “穷人”和“富人”之间最大的差距是什么? 穷人的“穷”,本质上是认知能力的“穷”; 富人的“富”,在于他们眼界更高,格局更大。 比你优秀的人不可怕,可怕的是比你优秀的人,比你更努力更开放更有格局。  天下之大,能人多的是,你强还有人比你更强,如果你搞鄙视链,你难免也会成为鄙视链的牺牲品。傻不傻啊!互嘲和自嘲,鄙视链与歧视都源于偏见,歧视已经从负面态度发展至敌意行为,是丑陋的,卑劣的! 专业素质和学习能力(毕业学校+所学专业+学习成绩 +项目/实习经历)+成就动机(责任感+敬业度)+人际及沟通能力(含社交礼仪)+外貌及气质+家庭背景+社会关系+性格、兴趣与职位的匹配+个体价值观与求职单位的文化匹配= 应届毕业生求职的成功系数 去年大火的电影《哪吒之魔童降世》让人叫座又叫好,一句“我命由我不由天“的经典台词,给网友们注了一支强心剂,大力丸。  本科满街走,硕士多如狗,博士尚可抖一抖。近年来“大学文凭不断贬低值”、“名校光环已逐渐褪去”、“985、211已经名存实亡”等声音,确实是一篇有力反击“读书无用论”的文章。可面对求职就业,这一纸文凭仍然是块垫脚石。起码,多了点底气和选择。 比起用时间来熬得资历,用关系来获取资源,对于普通出身的毕业生而言,读书依然是直通车进阶的不二法门。  前不久,一篇文章《对不起,我本科不是北大的》在朋友圈火了,被媒体纷纷转载。作者丁鹏是一个励志典范——偏科的文学爱好者,大学在三本院校学会计,通过努力考上了北大中文系的创意写作硕士。 个人的努力和成就,不该因为三本出身而被抹杀,而毕业于什么学校,更不应该是评判个人能力和预估将来成就的首要标准。本科不是北大的!但人家考上北大研究生,应该没有给北大抹黑吧,毕业后人家仍然坚持梦想,不辜负北大的培养。 永远感激这段经历。本科不是北大的!但人家的本科也是人家的一段美好青春,也是人家一生的财富,也是人家的母校,人家同样热爱她。不会因外界的影响而妄自菲薄,也不会因外界的影响而数典忘祖。 考北大,为了摘掉三本的帽子,如果仅仅满足于这样,就辜负了北大对我的培养。北大教会的是,自信地戴上三本的帽子,这代表一个人,拥有了独立的思想。 年轻是应该付出汗水让青春拥有无限多丰富的可能性,还是应该贪图安逸,然后一条道路走到底?任何一所大学都有贪图享受、追求安逸的人。 但同样,也不缺乏那些咬着牙恶狠狠地勤奋刻苦、力求上进的人。英雄不问出处,想改变自己,什么时候都不晚。  学历不够就能力来补,能力不足就态度来救,总有一款是自己的进阶之路。成功学唱衰的一万小时定律,赢在了专注与坚持。 普通人逆袭真的是太难了,但我想说的是,比现在更好一点,我们都可以做到。 而对于新闻学子来说,其实这真是最好的时代,也是最坏的时代,好的是无冕之王的桂冠陨落,坏的是,你有一技之长多读书,多提升自己,还是可以大放异彩。 人生是一场以梦为马的战斗, 你挑灯夜战,是为了更早登上黎明日出前的甲板。 如果天空总是黑暗,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默;如果自觉无力发光,那就别去照亮别人。 但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的沉默而得意洋洋;不要嘲讽那些比自己更勇敢、更有热量的人们;可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。 (传媒智库——南方传媒书院创始人陈安庆) |

【本文地址】