| 味精会致癌?味精秃头?味精杀精?味精的真相究竟是什么? | 您所在的位置:网站首页 › 什么味精最好 › 味精会致癌?味精秃头?味精杀精?味精的真相究竟是什么? |

味精会致癌?味精秃头?味精杀精?味精的真相究竟是什么?

|

前段时间,河南发生洪灾,一家味精厂引起全网关注

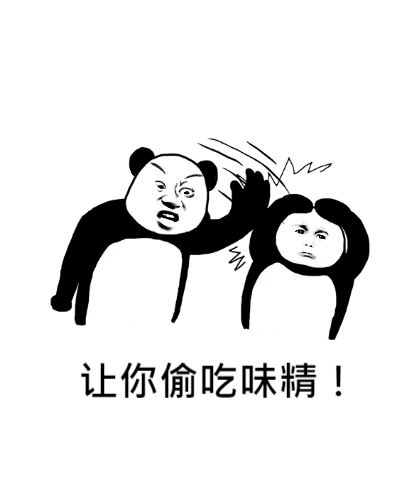

莲花味精作为一个本土民族品牌,曾是无数人的童年回忆,但随着人们口味的变化,市场上可替代品的增多,莲花味精、红梅味精等国产品牌都陷入了危机。在这背后,除了企业自身经营不善外,还有一种声音不绝于耳:“味精要致癌”  其实味精是从粮食里提取出来的一种天然调味品。主要成分是谷氨酸钠,是一种纯粮食制成的调味品。在我国,味精的制备也大都是以玉米淀粉、大米等谷物为原料,通过发酵、 提取、精制而成。这些天然食物和谷物无毒无害,那么符合国际标准的谷氨酸钠,自然也是无毒无害的。  早在1987年世界卫生组织(WHO)更是把味精归入到了“最安全”的类别。在西红柿、核桃等很多食物中,天然就存在着谷氨酸。  此外,味精在一定程度上对人体还有益处。味精的主要成分谷氨酸被人体吸收后,与血氨结合成谷酰胺,解除氨的毒害作用,从而保护肝脏。 “味精加热会致癌?” 这主要是来自于一个流言:味精(谷氨酸钠)加热到 120℃ 以上时,可能产生焦谷氨酸钠。而这种物质不仅有毒,还是「致癌」的罪魁祸首。这个说法的前半句的确没错:谷氨酸钠加热到 120℃ 以上时确实会产生焦谷氨酸钠。但焦谷氨酸钠对人体是安全的,不仅毒性极低,而且并不会「致癌」。 有的人可能会问那为什么有些味精的包装上会写「建议出锅前再放」?难道不正是说明味精加热会有害吗?这是因为味精加热变成焦谷氨酸钠后,会失去鲜味。作为一种增鲜的调味品,失去鲜味,就好比是咖喱饭没有咖喱,那要它何用? “长期吃味精会变傻吗?” 除了加热味精会致癌的说法以外,还流传着吃味精会出现记忆力下降、大脑反应迟钝等症状,即咱们说的味精吃多了会变傻,那么味精吃多了真的会让人变傻吗?答案是不会。 事实上,截止目前并没有哪项研究或权威机构能证明味精吃多了就会变傻。的确有一项研究中显示高浓度的谷氨酸可能导致神经及脑损伤,不过研究中所谓的高浓度是在谷氨酸钠的摄取量大于或等于4mg/g体重,也就是说按照一个正常的70kg重的人计算,如果一次性食用大于250g也就是超过半斤的味精才会造成神经或脑损伤。很显然,这个剂量是我们任何一个人都难以达到的。 “相比味精,鸡精更健康?” 有一部分人一直觉得鸡精才是良心产品,认为吃鸡精比吃味精要健康安全。这是谣言。 鸡精只是味精的一种再加工产品,两者安全性是相似的。鸡精属于复合调味品,味精和盐是其主要成分,同时也含有少量香精、色素、淀粉以及鸡肉提取物和膨化剂等,不过鸡精的主要原料还是味精。  有人认为,鸡精的营养成分较多,因此比味精有营养价值,其实不然。味精属于单一的谷氨酸钠,然而鸡精属于复合调味品,两者没有太大的差距,也没有可比性。 “正确使用味精建议” 在日常生活中,烹饪时使用味精应该注意以下几点: 1、不宜食用过量 味精每日摄取量不超过6g。否则血液中的谷氨酸含量就会升高,将限制人体必需的钙离子和镁离子的利用,对于体质较为敏感的人或者幼儿来说,可造成短期的头痛、心慌、恶心等症状。 2、不宜在碱性或酸性的食品中使用 谷氨酸钠中钠的活性甚高,容易与碱发生化学反应,产生一种具有不良气味的谷氨酸二钠,失去调味作用,常见食品如海带、竹笋、马铃薯等。用于酸性菜肴中则不容易溶解,酸性越大溶解越难,影响调味的效果,如糖醋里脊、西湖醋鱼等一类菜肴就不建议添加味精。 3、炒菜时不宜放入过早 炒菜起锅后放味精,温度降至70°C左右加入味精,此时溶解度最好。在高温时加用,当温度超过120°C时味精中谷氨酸钠就会变成焦化的谷氨酸钠,焦化的谷氨酸钠既没有鲜味,还含有一定的毒性,但是毒性极低。 4、作馅料时不宜使用味精 作馅料时放入味精,不论是蒸或煎煮,都会受到持续的高温,使味精变性,失去调味作用,故作馅料时不宜使用味精。 5、在有浓郁香味的食品中不宜使用 鸡、鸭、鱼、虾等肉食品及蘑菇中含有浓郁的自然香味,不但起不到调味作用,还可使原有的鲜味遭受破坏。 6、拌凉菜时不宜使用 味精在70°C以上才能充分溶化,拌凉菜时温度较低,味精难以溶解。必要时可用热水溶化放凉后倒人凉菜中食用。 |

【本文地址】