| 专访《人间世》主创:用真实与感动还原一部精品创作“ 史诗 ” | 您所在的位置:网站首页 › 人间世第2季第9集 › 专访《人间世》主创:用真实与感动还原一部精品创作“ 史诗 ” |

专访《人间世》主创:用真实与感动还原一部精品创作“ 史诗 ”

|

纪录片是要有价值观表达的,我们当时考虑了医生、警察、城管三个行业,最终选择了医生这个职业,一方面是因为这里发生的故事都和生命有关,另一方面,我们也深刻地认识到,刻板印象在医患关系中是比较突出的。“人间世”三个字来自庄子的文章,说的就是人与社会自然如何和谐相处,而这也是我们的纪录片想要表达的价值观: 《人间世》——以医院为原点,关注面对生、老、病、死等重大变故时,普通人艰难的选择。通过“沉浸式”拍摄的手法,抓取一般观众看不到的,医院的另一面、医生的另一面、患者的另一面,反映真实的医患生态,通过极致的医疗故事,探讨人与社会、人与人之间应该秉持怎样的处世之道,展现最真实的人间世态。

《电视指南》:《人间世》第二季相较于《人间世》第一季有什么不同? 范士广:很多人看过《人间世》后的第一个感觉是:“哦哟,太惨了。不敢看!”很多人会说:“你们拍那么多凄凄惨惨的故事干吗?”我只能说,很多人对于真相的逃避似乎已经成了一种共识。大家并不想看到真的有女性为生孩子豁出了性命,不想看到尘肺病人背后的社会伤痛,不想看到阿尔兹海默病人所面临的养老困境等等。因为,这些赤裸裸的现实摆在面前,我们很难有勇气去面对。但作为这个社会的青年、作为一名记者,我们的作品必须去反映这个时代,记录这些难题,从而让人有所思考。因为它和我们每个人都息息相关。 这是《人间世》第二季我们从选题策划开始就坚持的原则,它要有时代性、社会性。这一年,我们拍了四十多个中国家庭的故事。这些故事都在反映着某些社会问题,相较于第一季,第二季对社会问题探讨上有了更为宽广的视角。我们需要对这个世界表达善意,但前提是,我们要看清这个世界。所以,我也很庆幸能在三十多岁的年纪用自己全部的精神去拍《人间世》,在最好的时间做最值得做的事,去表达一个青年人对世界的看法。 秦博:首先,《人间世》第二季更加聚焦医疗领域的困境。这种困境感要求主创团队更加深入到医疗的诸多复杂问题中。比如儿童骨肉瘤、尘肺病、精神疾病、阿兹海默病、儿科医生的压力、医患纠纷等。在社会现实题材的纪录片中,这很不容易。一方面,主创团队需要花费非常多的心力去和拍摄对象相处,才能获得理解和信任,将拍摄继续下去;另一方面,又需要创作者具备呈现社会复杂性的思考能力和判断能力,既不回避现实,又不单纯卖惨博流量,这考验着整个创作团队。 其次,在影片质感上,我们有自身的考虑,希望进一步往故事性和剧情感上靠近。尽管纪录片拍摄不能违背真实性原则,但是可以用蹲守来的时间换取故事里的冲突、用浸入式的拍摄替代人物的采访,用适当的安排增强诗意化的表达,这些创作中的进一步尝试,都是提升纪录片“电影化”的努力。 另外,创作上的不同依然建立在“新闻内核,纪实表达”这样一个和第一季统一的基调上。从新闻记者到纪录片导演的转型过程中,我个人的体会是,现实题材的纪录片有更多呈现社会复杂问题的可能性,可以推动社会趋向良性的发展。更多人看到复杂性,解决问题的可能就越大。这尤其是主流媒体需要好好琢磨的。有时候,创作主体会被一种影像质量的高级感,即所谓的“大片”感诱惑,反而离现实越来越远。而新闻因为时效性的限制,虽然粗糙,但是优质内容依然非常具有改造现实、推动社会发展的能力。这一块,其实纪录片也可以承担更大的社会教化功能。 《电视指南》:印象最深刻的创作是哪一集? 秦博:印象最深刻的是《人间世》第二季第四集《命运交响曲》。这集我和摄制组蹲守在瑞金医院综合接待办,记录了100多例医患纠纷。对创作者来说,这是一次机会难得的体验。我在两个接待患者的办公室里一个个案例跟下来,深刻体会到了医患之间的信息不对称、医疗资源配置的难题,以及信任对于沟通的重要性。在复杂的人性和社会现实的沼泽里,善良、理想、理性又是如何支撑着不同人往前走的。 范士广:是第八集《儿科医生》。看到朱月钮的第一眼,我就确定她是我的拍摄对象,因为她眼睛里有股逼人的认真。她是上海交通大学附属新华医院小儿重症监护室的主治医师。在儿科ICU,我们跟着朱月钮见识到了什么是早七点晚七点,忙疯了一样的工作。目睹了儿科医生被投诉、被家长骂的窘境。也和朱月钮一同经历了同事的辞职。那天在送别的饭桌上,朱月钮哭得最伤心。最后,他们一起唱:送战友,踏征程,默默无语两眼泪,一种分别两样情。作为记者,记录这些,是希望儿科医生能得到更多的关注。

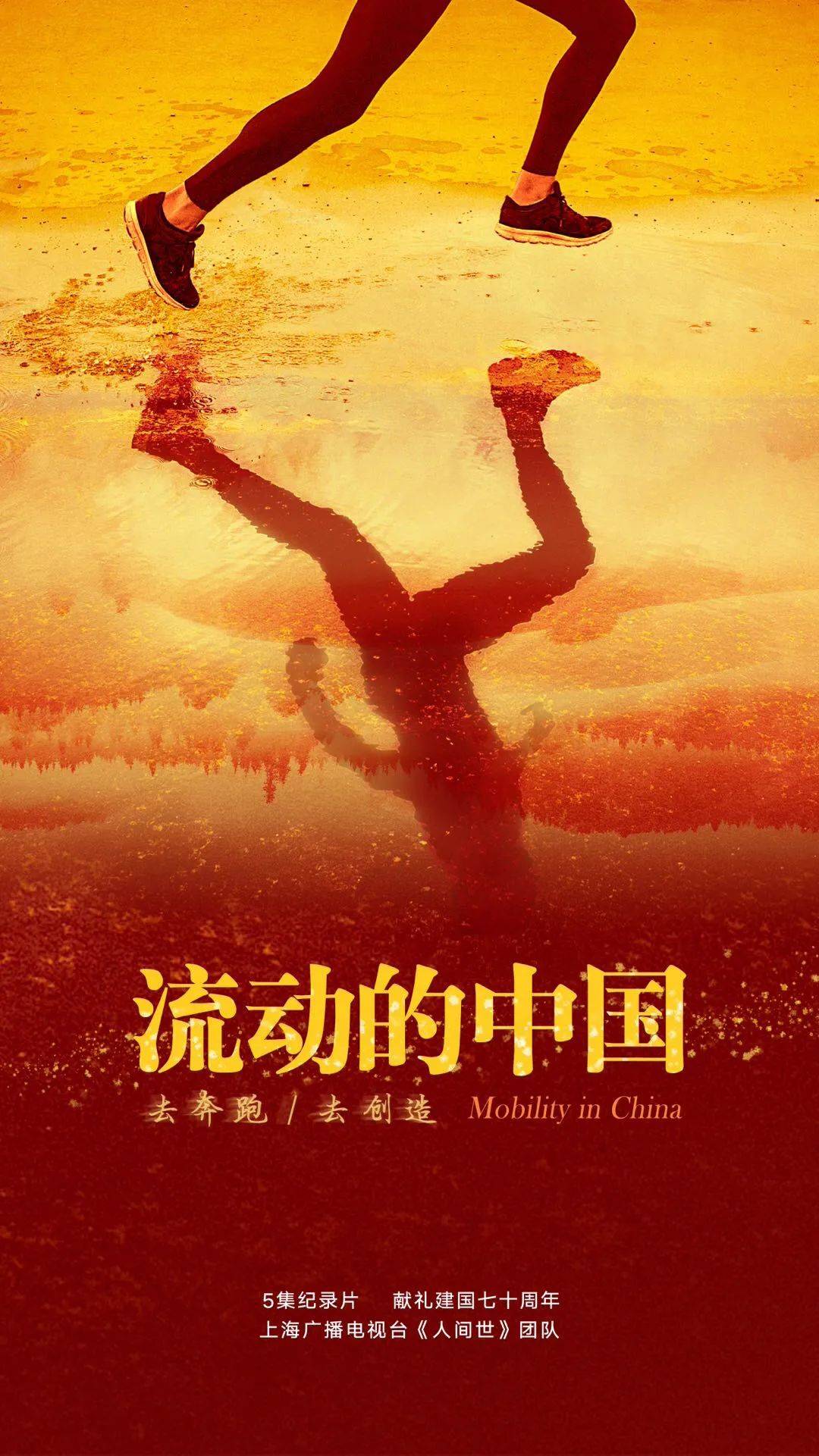

《电视指南》:《人间世》抗疫特别节目对“抗疫题材”做了哪些纪实体现?在创作中遇到哪些困难和挑战? 范士广:报道什么?记录什么?我们摄制组6个人,在3月初冲进了武汉,一个超级大城市,面对感染的风险、面对疫情庞大复杂的叙事,面对无数正在发生的紧张的故事,刚开始,我们是茫然的。没有拍摄主题,没有固定人物,人都是蒙的。 我想先讲一个数字:百分之七十。在《人间世》抗疫特别节目第一集《红区》中,有百分之七十的素材都是手机拍摄的。我们摄制组到了武汉才发现, 大机器要进入红区拍摄几乎不可能。所以到武汉的第二天,我们就开始用手机进入红区拍摄,它非常适合单兵作战。我记得审片的时候,领导问我们,这是几个机位拍的,我说是我一个人用手机拍的。如果没有手机的轻便,这根本完成不了。这是我们的第一个困难,但也正因如此,我们的片子呈现得更为真实、更有现场感。 这些技术问题的解决不难。难的是,作为纪录片导演,你要怎么记录这段历史。上海援鄂医疗队有1649名队员,我们人手有限不可能全部采访。那我们采访100位怎么样?所以,到武汉的第十天,我们就开始了一个“百人采访计划”。我们希望留下更多的个人影像资料,我们希望做一个口述史。 所以,我们集中利用晚上的时间,跑到各个医疗队的驻地去采访。一个人起码是半个小时的采访。刚开始以为这是一个不可能完成的任务,因为到我们回上海的前一晚还在采访。但最后,我们做到了,采访的人数超过了一百个人,所有采访的素材时间超过了三千分钟。也正是因为这种口述的方式,我们听到了太多刻在他们心底的故事。 在人类的重大历史事件中,宏大叙事必不可少,但个人的经验不能缺席。我们真的不能只是为了完成自己所谓的故事、所谓的有冲突有矛盾的故事,而忽略了人,忽略了个体的感受和经验。必须要有各种视角、个人叙事的补充,我们才能认识到世界的复杂性,从而能更清醒地认识我们自己。英雄从来不是一个模样,纯粹让世界更加明亮。这就是我们《人间世》抗疫特别节目努力想表达的主题。 《电视指南》:医疗新闻纪录片的创作与其他类型(比如自然、美食、历史等)纪录片创作有哪些不同点和难点? 周全:医疗类纪录片和其他纪录片的不同主要体现在“专业性”和“伦理性”这两个方面。首先是专业性,因为《人间世》拍摄的是医院里的故事,而医学又是一个专业性极强的学科,在正式开始拍摄前,《人间世》团队用了半年多的时间在上海的20多家医院进行前期采访,其中最重要的一项工作就是要了解相关科室的专业知识,因为同样都叫手术,不同学科的手术方式都是不一样的,而且这几年微创手术和一些新的治疗理念的出现,使得医学专业分得越来越细,这些都需要在正式开拍前做好准备,所以在上海市卫健委的支持下,《人间世》团队邀请上海各大医院的专家组成了一个“医疗专业委员会”,重点对拍摄过程中的医学专业问题尽心把关。 其次是伦理性,医学伦理同样是拍摄《人间世》的过程中需要重点考虑的,因为我们拍摄的是医疗故事、医患故事,手术方案的选择和执行、医患沟通的方式方法都涉及大量的医学伦理考量,特别是当这些通过纪录片的形式向公众呈现时,还涉及新闻传播的伦理问题。所以《人间世》团队还成立了一个“医学伦理委员会”对内容进行审核。信任是医患关系中最重要的一座桥梁,也是《人间世》传递的核心价值观之一,这里面对于纪录片表达的伦理要求是非常高的。 《电视指南》:《人间世》采取了怎样的台网播出模式? 周全:从策划的一开始《人间世》就是一个媒体融合的项目,我们的产品不是只有45分钟的长视频,还有短视频、线下活动、融媒体直播等多种形式,可以说《人间世》这个IP已经形成了由不同内容产品组成的媒体矩阵。在播出方式上,《人间世》的正片是在东方卫视、新闻综合等电视频道和优酷、爱奇艺等互联网平台同步播出的,此外,大量的短视频、先导片等通过微博、微信、抖音等社交媒体广泛传播,需要特别指出的是,《人间世》的融媒体播出方式很好地利用了SMG既有的一些媒体融合平台,有些精彩内容的播出甚至早于正片的播出,因为《人间世》是季播的节奏,所以我们充分利用两集正片播出的间隙做了大量的短视频传播,我们认为“节目播出的那一刻是节目传播的开始”。 《电视指南》:目前正在筹备哪些新作? 周全:目前《人间世》团队正在策划一些新的选题,希望能够把“用沉浸式拍摄的方式,展现最真实的人间世态”的IP理念输送到医疗之外的领域,所以2020年我们的选题将拓展到小康社会(《流动的中国》)、中国人的生活图鉴(《人生第一次》《人生第二次》)、城市公共安全(《火线救援》)、备战奥运(《走出荣耀》)等领域。 范士广:目前正在紧张制作的是《流动的中国》。一个流动的中国为全面建成小康社会提供了澎湃动力。 首先解释为什么叫“流动的中国”。建国七十周年的历史有诸多成绩和教训值得我们去纪念和思考。但中国如何从一个积贫积弱的大国发展成为现在一个占据世界主流席位的强盛大国?我们的人民群众怎样从贫穷跨越到了小康,他们的幸福获得感为何越来越强?诸多原因中,从人民群众的角度出发,我们觉得有一个词语可以概括——流动。 这七十年,尤其是改革开放的四十年,中国人民实现了中国以往任何一个朝代都未有过的自由流动。中国不断改革的户籍制度,让人民可以自由地从内陆迁徙到沿海、从乡村迁徙到城市,哪里有机会就去哪里,去学习、去奋斗。由此,中国的社会阶层不再板结固化,从放牛娃到科学家、从打工妹到CEO,每个人都是一部奋斗史。正是基于这种充分的流动和自由,激发了每一个人的创造性。在这个时代,在当下的中国,个人只要奋斗、只要努力,就有可能实现自身的价值,摆脱命运的惯性,没有人可以剥夺他们追求幸福的权利。诚如习近平总书记所言“幸福都是奋斗出来的”。 《流动的中国》不是一部历史专题片,而是一部当下中国社会的观察纪录片。它应该是当代中国普通人的“起居注”。它要有故事性、可看性,要有意想不到的场景、意想不到的情节、意想不到的人物,它要多少具备一点魔幻现实主义的感觉,但它一定是真实的。 中国人的流动故事从古至今一直在延续上演。但《流动的中国》要记录的是这个时代的切面。我们寻找到的故事一定要契合中国当下的时代背景。比如:扶贫攻坚、城镇化、互联网、中国和世界越发紧密的联系、人口返流等等。总而言之,我们会凭借深入的蹲守式拍摄,以特有的《人间世》语态去讲述普通人的流动故事。

秦博:目前,团队刚刚制作完成广电总局重点项目 ——系列纪录片《一级响应》。这部影片聚焦了武汉这一中国应对疫情的主战场,共5集,每集50分钟,即将在东方卫视和各大网络平台播出。疫情暴发初期,接到广电总局指令,上海广播电视台和湖北广播电视台整合了近30人的摄制团队,深入疫情现场,持续跟拍,直到武汉疫情完全结束。 影片在记录风格上,采用蹲守式拍摄的同时,结合核心人物的口述进行调查走访,希望尽可能展现出在这场人类共同面对的灾难中,中国社会在遭受极大痛苦后留下来的经验、教训和智慧,向外界呈现中国的真实声音。影片在内容上有所创新,分集按照电视剧剧情设置,不是传统纪录片主题的块状设置,人物命运随着疫情变化在一集集中呈现出来。 另外,团队和央视网联合制作的《人生第二次》正在密集的调研和前期拍摄中,预计2021年年底推出系列纪录片和纪录电影。这是一部记录主人公们命运如何重启的影片,聚焦人类情感的二元色:爱与怕。面对命运的安排,如何战胜怕?如何找到爱?我们希望通过影片,表达中国人和命运相处的东方哲学。 《电视指南》:面对即将结束的2020年,您有什么感触?对纪录片行业有什么期待? 范士广:2020年我儿子一岁,没想到他一出生就赶上了新冠肺炎疫情。我也没想到,在他生命中的第一年,我竟然大部分时间是缺席的,都在忙工作。所以2020年,我觉得对儿子、对家庭有愧疚。 但这一年也让我充分认识到,我们的身份是什么?是记录者,是时代的记录者。你所创作的东西要表达自己,更要紧扣时代,要充满善意地表达我们这批年轻纪录片导演对社会的关注和思考,不负青春。对未来纪录片行业最大的期待就是人才的培养,希望有更多的年轻人能加入到这个行业,踏踏实实,一步一个脚印做自己的作品。 秦博:2020年对于我来说意义非凡。因为这一年,我带领团队深入到疫情的最前线——武汉。在那里,我时刻体验着浓烈的人类情感。新冠病毒将人类内心最深层次的情感释放了出来:一种是“怕”。它引发出傲慢、猜忌、恐惧和分裂;另一种是“爱”。它引发出来忧患、信任、勇气和团结。人类要战胜病毒,除了科技力量,也要看多数人类是站在“怕”的一方,还是“爱”的一方。站在“怕”,病毒即便最终被疫苗消灭,它造成的思想病毒也会让国与国、人与人之间疏离对抗,分割撕裂。站在“爱”,善良最终会产生更为强大的力量,引导人们穿越这场新冠病毒危机。怕与爱两种情绪就像DNA的两极链条,搅动着人类社会,影响着我们共同的命运。 对于纪录片行业来说,我的期待是,希望能够有更多的人关注到现实题材的创作。纪录片不能仅仅是好吃好玩好看的,它还应该承担更多的社会责任。当然,现实题材如何做得更让人想看,是创作者应该继续努力的方向。但我也更期待行业领导部门可以对现实题材更加宽容和支持,希望纪录片行业中,现实题材纪录片能有更好的商业机会、有更大的平台、有更充沛的制作资金。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】