| 古人平均寿命探讨 | 您所在的位置:网站首页 › 人类的平均寿命是多少秒 › 古人平均寿命探讨 |

古人平均寿命探讨

|

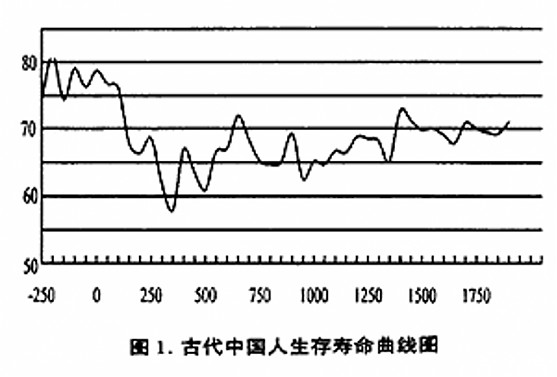

来源:雪球App,作者: 巴氏芒果,(https://xueqiu.com/7581983583/270140307) 相信,很多人跟我一样,从小就有一个根深蒂固的观念:古人寿命很短,得益于现代化,尤其是现代医学的发展,人类的平均寿命才得以逐步提升。我曾有疑问,中医到底有没有用?有用的话为何古人寿命出奇得短? 那么普遍认知的古人寿命到底是多少呢?百度了一下,这个研究最早由一个叫林万孝的学者,在《生命与灾害》1996年第005期上发表了一篇名为《我国历代人的平均寿命和预期寿命》文章。文中指出:商朝人均寿命不超过18岁,此后周秦20岁、汉代22岁、唐代27岁 、宋代30岁、清代33岁 、民国35岁。 现在用常识想想,这个数据很不靠谱。在古代农耕社会,一般老百姓日出而作,日入而息,生活规律,简单朴素,太平年代寿命怎么会这么短?即便考虑战乱和婴儿夭折,也不至于这么短吧?又不是持续连年不断地大规模战争。难道是人的基因突变了?于是我查阅了很多资料。首先,发现这个林万孝本身就有问题,他既不是历史学家、考古学家,也不是人口学家,他的数据只是一家之言,根本没有给出任何出处和证据。 以下是查到的一些资料,足以推翻这种流传甚广却荒谬的言论(是不是和各种风靡的股市流言很像?纵观人类社会发展史,到处是这类现象): 1)1993年在江苏连云港的东海县,发掘了一个汉墓群,里面就有西汉晚期的人口统计资料。 《集簿》第十五行:男子七十万六千六十四人,女子六十八万八千一百三十二人,女子多前七千九百二十六。第十六行:年八十以上三万三千八百七十一人,六岁以下二十六万两千八十八......第十七行:年九十以上万一千六百七十人。 这个《集簿》记载了汉代该地区人口140多万人,80岁以上的人为33,871人,90岁以上的人为11,670人。80岁以上人口,占比3.26%。这意味着在当时的这个世界上,汉代人的正常寿命是妥妥的第一,甚至比现代人的80岁以上人口占比还要高。根据第六次人口普查(2010年),80岁以上的人仅占1.57%,说明汉代人的寿命并不比现代低。 2)西周《礼记》记载:“悼和耄,虽有死罪不加刑焉”。古代八十、九十岁称为耄,七岁称为悼。大意就是说,西周时期80或90岁以上的老人以及7岁以下的年幼者犯罪都可以减免刑罚。既然是法律规定,必定有一定的普适性,这至少说明西周时期人是可以活到80-90岁的。 3)早在商周时期就已经产生了官员退休制度,称之为“致仕”。官员一般致仕的年龄为七十岁。《尚书大传·略说》:“大夫七十而致仕”。在唐宋,七十致仕成为规制。其中,宋初太宗时规定:“朝廷之制,七十致仕。”宗咸平五年(1002年),有诏云:“文武官年七十以上求退者,许致仕”。古代作此规定,决然不会因为官员普遍达不到70岁而多此一举。从上述文献资料,可以推断古人的寿命应该在70岁左右,至少也应在60岁以上。 4)根据郑正、王兴平早些年的研究《古代中国人寿命与人均粮食占有量》,可知自秦汉至明清两千余年的时间内,古人的寿命在70岁上下浮动,最低的在五代十国、五胡乱华和五代十国时期在50、60岁之间浮动,最高的是西汉时期(公元前202—8年),最高峰达到过80多岁,多数时间在75—80岁之间。而西汉时期,很可能正是《伤寒杂病论》中经方普遍使用的年代,也是古中医的辉煌时期。

5)根据《中国古代人口史专题研究》的统计估测,二十四史中记录的平均寿命为,汉朝62.5岁,三国57.3岁,唐朝65.5岁,宋朝64岁,元朝64.9岁,明、清70岁以上。需要注意的是,这都是一整个朝代的平均寿命,很多朝代都是经历过战乱的。 6)康熙五十二年(公元1713年)三月二十五日,康熙帝在畅春园正门前首宴汉族大臣、官员及士庶,年90岁以上者33人,80岁以上者538人,70岁以上者1823人,65岁以上者1846人。 显然,以上的资料都表明古人的寿命远没有我们之前认知的那么低。而且,很多人忽略的一点是,我们当前人均寿命的不断提升,有个基本大环境:和平年代,以及物质相对丰富。假设遇上大规模战争,人均寿命立马断崖下跌。也就是说,我们是拿当前太平盛世阶段的人均寿命在和古人全时期作对比。 其中,最值得注意的是西汉时期的人均寿命高达80。虽然这个绝对数值不一定很准确,但很具有参考意义。因为根据中医发展史,传统古中医的黄金时期可能是张仲景时代(东汉),或者更宽点,两汉时期,因为《伤寒杂病论》的方子并不完全是张仲景创立的,他是实践并总结成书,以便后人学习。也就是说,这些方子早在张仲景之前(即东汉末以前)就广泛存在并应用了。而晋唐以后中医的发展道路走偏了,所以晋唐以后中医的疗效可能并不好。由此可以推断:晋唐之前,以《伤寒杂病论》为主的经方可能才是更有价值的医学理论,这才是中医的核心和精华。 抛开一切资料和数据,简单从常识出发,古人的基因和现代人没太大变化,遇上太平年代,丰衣足食,况且古时候食物更自然(从中医角度看,食物里的精微物质和有用能量也更多),自然环境也更宜人,若再有良医,人均寿命怎么也不可能如谣言说的那么短。 最后,简单列几个影响古人寿命的因素: 1)战乱,社会不安定; 2)婴儿夭折率比较高; 3)有的虽然处于和平年代,但是税负重,老百姓物质生活水平低,吃不饱饭,再加上闹饥荒,能饿死不少人; 4)古时候看病比较贵(主要还是医疗资源少),一般老百姓舍不得花钱或者没钱,不到万不得已的重病不会去找大夫,现在很多农村老人也还是这样。红楼梦里写晴雯病了,偷偷请个大夫(水平很普通)进大观园来看,给了一两银子诊金(不算药费),然后再按开出来的方子去药铺抓药,基本医药分家。根据大米价格兑换,一两银子相当于现在约1000元。也就是挂号费1000,对比现在,可以知道医生服务费非常低。所以“小病靠扛,大病等死”是古代民众的普遍状况。 @今日话题 #中医中药# #AI产业持续发展,光模块概念股强势拉升# |

【本文地址】