| 【十城二十村】丝路马铃文脉响 | 您所在的位置:网站首页 › 云南省大理白族自治州有哪些县 › 【十城二十村】丝路马铃文脉响 |

【十城二十村】丝路马铃文脉响

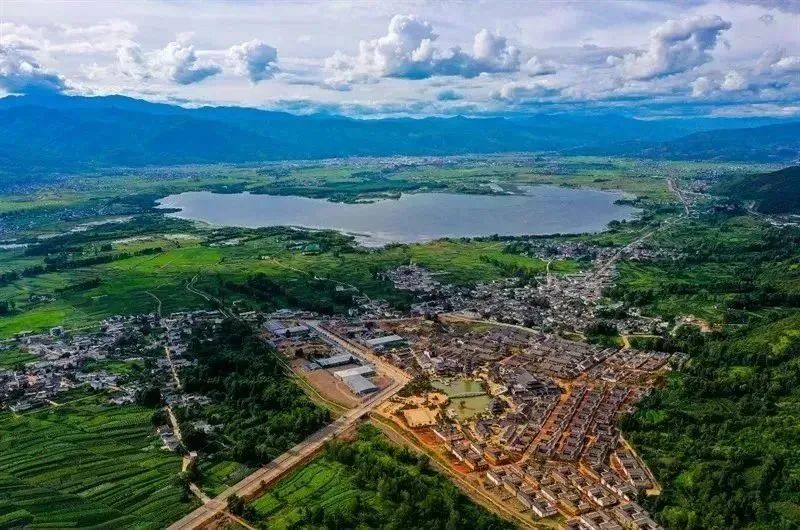

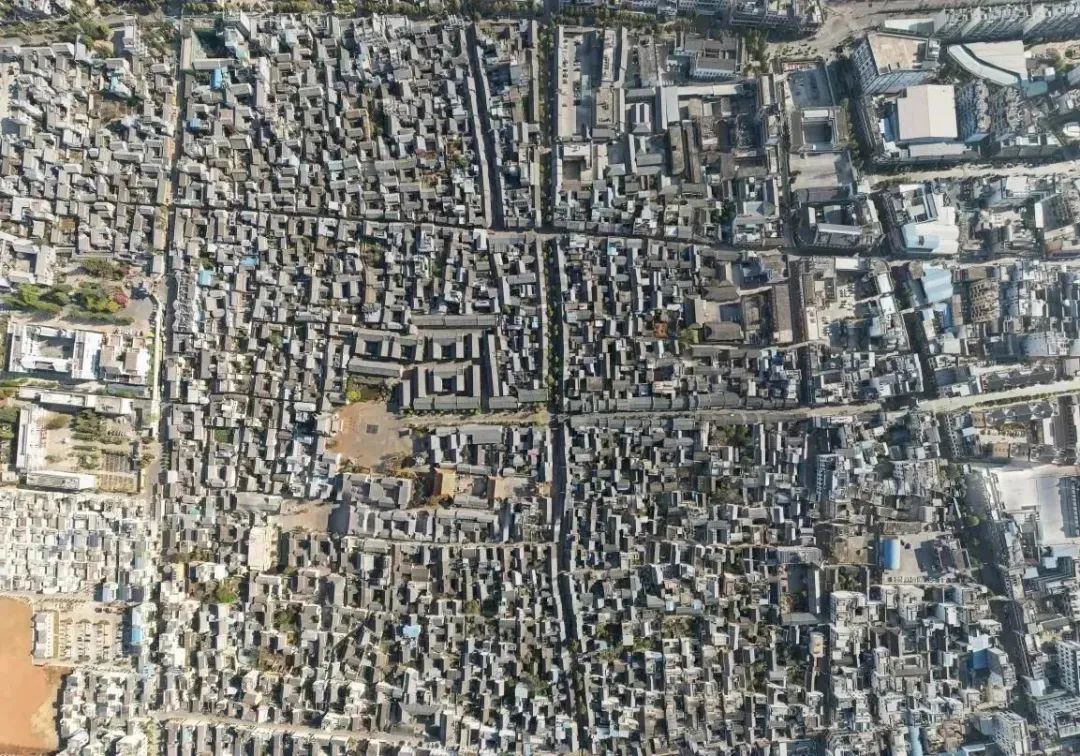

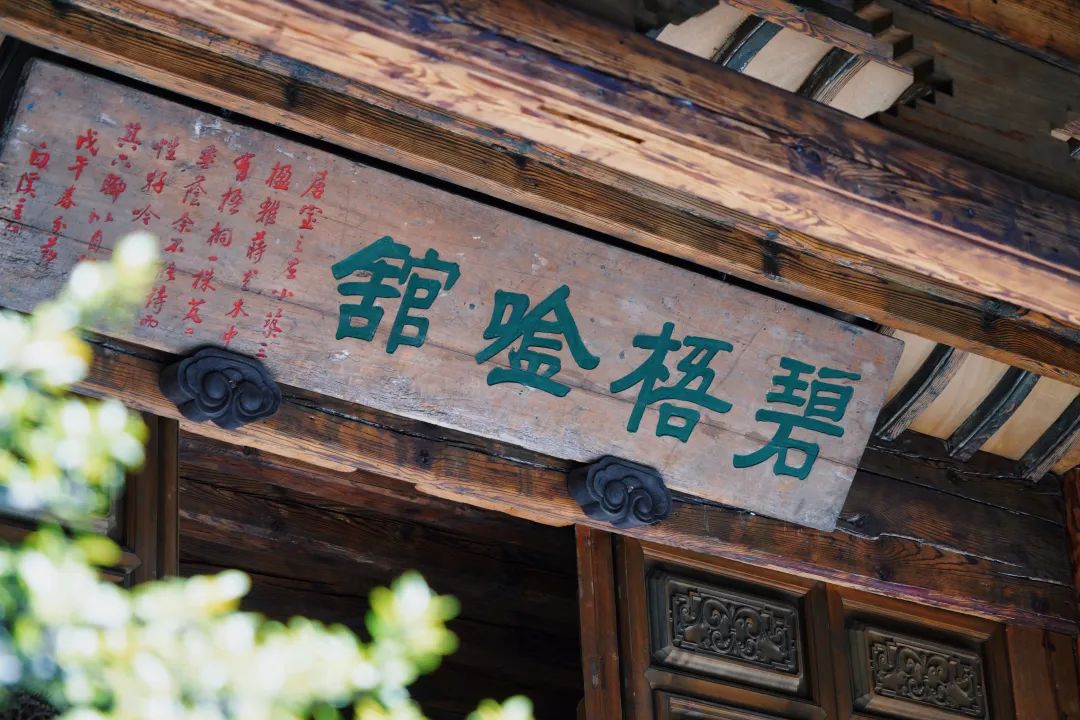

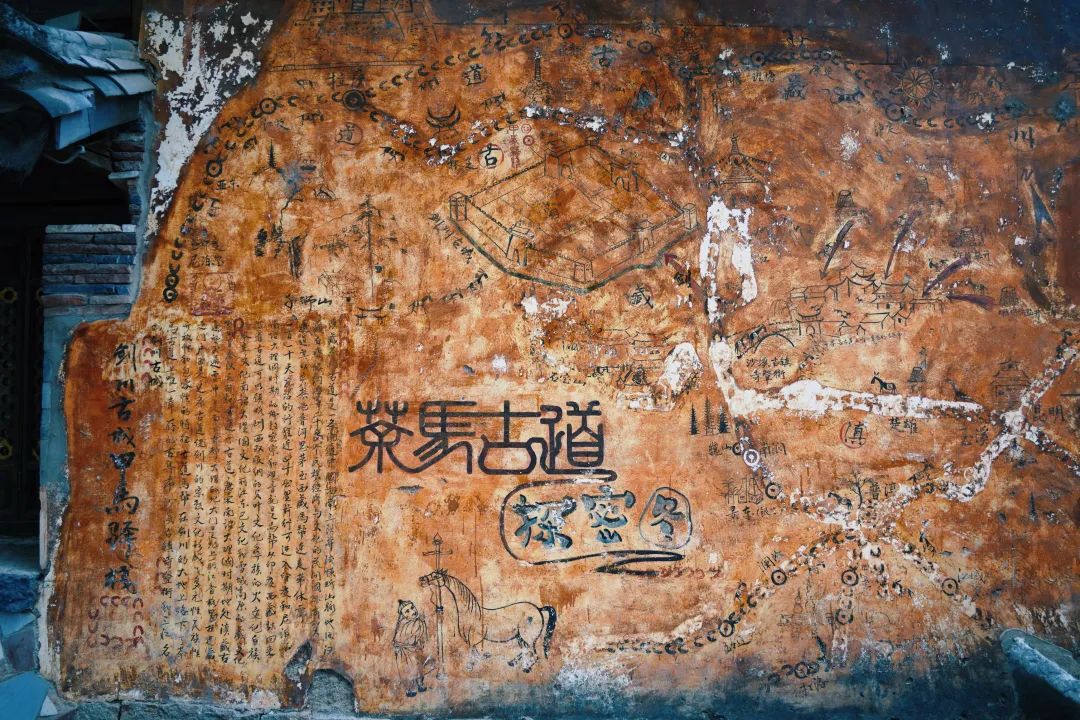

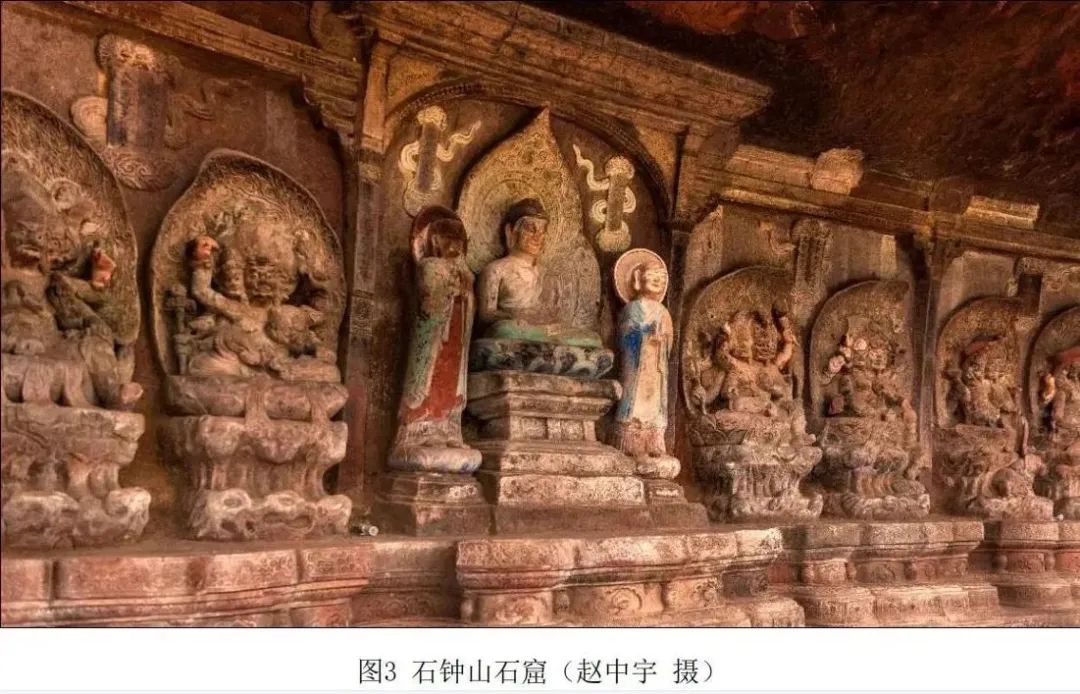

编者按 回望40余载历史文化名城保护工作,10余载传统村落保护工作,为加强全省城乡历史文化保护传承,云南省先后出台了《云南省政府办公厅关于传统村落保护发展的指导意见》《云南省“十四五”城乡建设与历史文化保护传承规划》《云南省住房和城乡建设厅等12部门关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施方案》等政策文件,编撰《云南传统村落丛书》,通过构建法律法规体系、完善纵向保护工作机构、加强顶层政策设计、建立保护管理机制、制定保护技术规范、树立保护传承案例等工作手段,逐步构建了保护内涵丰富、对象分类科学、管控措施有力、工作成效明显、云南特点突出的城乡历史文化保护传承体系,走出了一条独具特色的历史文化名城和传统村落保护发展道路。 本期“新”生向前·云南十城二十村保护工作系列报道带你走进“新生”国家级历史文化名城——大理白族自治州剑川县剑川古城。自2013年开始国家历史文化名城申报准备工作以来,历经十载,今年3月15日,国务院批复同意云南省大理白族自治州剑川县入列国家历史文化名城。自此,剑川正式成为我国第141座国家历史文化名城,十年磨一剑,新生待剑川。 “有风之地”传统村镇星罗棋布 “南天瑰宝”历史风华层出不穷 “南方丝路”古道马铃响彻百里 这里是电影《五朵金花》中男主角阿鹏的故乡 这里是名副其实的白族原乡 这里是《木经》诞生之地 (《木经》是中国历史上第一部木结构建筑手册) 更是开放包容的白族民俗风情聚集地 这里是“新生”国家历史文化名城—— 大理剑川 岁月典藏 名城遇风华 关键词:起源 风貌 行进在大理州剑川县东北隅金华坝子之上,沿大丽高速一路向北,一片生机盎然的高原湿地正向我们挥手,似乎在示意我们距离剑川已不远,这片湿地正是剑川的起点——剑湖。  早在青铜时代,剑湖流域就孕育了海门口大型史前聚落 沿湖数十里,城郭初现,经“一湖”,入“一城”,识“一天地”。或许可以从这座名城的名字开始,早在《云南图经志》等史籍中有记载“剑川,境内有天然湖泊,湖尾河古称剑川,县以河名。”按其所称,“剑”或因河尾水势急如剑得名。  剑川古城西靠老君山和金华山,东邻剑湖,整个古城处于山水环抱的中央,山水形胜,蔚为大观 剑川是云南省内明代格局保留最完整、清代建筑保留最多的古城之一,是我国西南人类聚落发展的重要见证。“一城、一片、一环、三轴”形成了剑川历史城区的格局,并与周围环境呈现出“山—城—田—湖”有机共生的地方特色。  一城:指古城,轮廓方正,四周水系环绕,内部“九宫格”横纵相交的道路格局。一片:214国道片区,历史上商业贸易交换场所。一环:古城东路、古城西路、古城南路、古城北路围合范围。三轴:永丰北路——早街——永丰南路、东门街——文献街、文献街——桥头街——西门街三条历史轴线 在剑川古城西北部,有一因柳树“浓阴如盖,形似长龙”而得名的柳龙冲,六百余年间,这里一直是剑川的政治、经济、文化中心。柳龙冲内以段、赵、王、何、萧、张、杨等不同姓氏为主构成的三片居民区,就是现在的剑川得以发展、延续的人口基础。 从唐代始建的罗鲁城,到宋代的望德城,城址几经变迁,再到今日我们所见的历经数百余年的城池——剑川古城,岁月风貌在此定格。  剑川历史城区内历史文化街区和历史建筑保存完好,城内90%以上都是古民居,其中明代建筑21处,清代建筑146处  其余的均为民国至上世纪六十年代的土木结构建筑,样式多为具有白族和汉族风格结合的“三坊一照壁”“四合五天井”“走马转角楼”等    古城内明代、清代、民国各个时期的建筑聚集成片,形成了一个完整的时间序列,走入古城便宛如置身于一幅巨大的历史风情画卷    散布城中的明清时代的古桥、古塔、古牌坊和百年古木随处可见,更显示出古城的质朴和典雅 剑川所处的地理区域地震频发,被列为全国地震重点监视防御区。然而,剑川的明清时期传统格局和历史风貌延续至今却未被时代和地质活动摧毁。如今步入古城,目之所及,城池格局完整,城内大量历史遗迹“缄默不言”,却深刻昭示着中华文明源远流长。    古城内的民居建筑色彩以白、浅黄、灰为主,均为层数不超过二层的土木、砖木结构,屋顶则采用了传统典型的木结构瓦屋面坡屋顶形式   这里的一切皆能成为开启古城时空穿梭的密钥,穿越5000多年悠远岁月,古城的生命历程渐次由抽象化为具象,在岁月里栩栩绽放 “初见乍惊欢,久处亦怦然。”对于剑川古城,这形容恰如其分。这座充满生机的明清古城生息依旧,身上蕴藏着无尽的故事亟待人们去品鉴。 翰香流芳 户户通诗章 关键词:活化利用 文化载体   中国城市规划设计研究院院长王凯曾说,“城市是一个生命体,有他的童年,也有他的青年、壮年以及老年,城市之所以能够延续下去,其实是城市的一种精神,而精神要有载体才能延续下去。”剑川古城的载体是什么?精神又是什么?诚然,仅凭想象是无力窥伺一座城的精神内核的,但当你走进具象的历史文化街区、走进确凿于眼前的历史建筑,抽象的精神便丝丝缕缕、次第铺陈于眼前了。    在剑川古城历史文化街区旁,有一条街道难以忽视,那就是早街。 早街引人注意的一点在于它虽然身处古城街道交会处,却与一般古城里的“十字街”不同,而是呈现出“丁字形”。了解后得知,剑川古城东西南北四门相错,四门正街都是以丁字型衔接。  现在“早街”风貌犹存,道路走向尺度依然不变 “剑川常年气温偏低,古城还会受到来自老君山的西风和来自玉龙雪山的北风侵扰。从设计学的角度出发,如果建成十字街,就会恰好让西风和北风横行其中,丁字街则有效地阻挡了寒风的侵袭;从军事角度出发,丁字街还能有效地降低破城后敌军的冲撞,有利于防御;而且丁字街还能有效地聚集人气,在人口不多的明清时代,丁字街有效地放缓了人流,街道就显得热闹多了。”剑川县住建局副局长杨富宝的解释,让我们不仅知晓了丁字街藏风聚气、有利防守的智慧,也了解了剑川古城布局对古代军事防守的历史意义。  如今早街上已陆续开了众多民宿 行至早街,叩开古城竹君府客栈的大门,客栈主人张德美将他和客栈的故事娓娓道来。  张德美运营的民宿有一个雅趣的名字,叫“竹君府”,是一栋建于清末年间的民国将军府,清雅整洁的环境和白族民居特色古朴的氛围吸引了众多游客前来  张德美在民宿内接受记者采访 “我是隔壁兰坪县人,2018年12月来到剑川的,当时一来就被这里安静古朴的氛围吸引了,这里没有现代旅游过度开发的印迹,给人的感觉很舒适,我就想在这里长久地生活下去,于是就开了这家民宿。”  竹君府的走廊保留了白族民居的传统样式 张德美当时以15年为租期,向当地政府租用了这间老宅子,还邀请了设计团队为宅子量身修复,方案经过相关职能部门审查通过后落地实施。据张德美回忆,客栈前后大概投资了500多万元,改造出了14间客房。2019年底,张德美如愿搬进了自己梦想的白族宅院中。  2021年,竹君府荣获大理州文旅局颁发“大理最佳旅游美宿”称号 “之前有一个广东游客,大概六十多岁了,本来打算去其他地方,结果在这里住了小半个月,每天早上一起来就要去古城里看家家户户门口贴着的对联和书画,他老跟我说古城里的这些书画怎么看也看不完,各家都不同,有机会还要再来。”张德美遇到的客人形形色色,但相同的是来到古城的人没有一个不想再来。 被剑川古城的安静以及人文、民风所吸引的还有来自玉溪的方芳,今年是她来剑川的第八年,2021年,她在古城内的西门外街8号一栋明清时期的历史建筑中,开了一间名叫“禾园”的私房菜馆。   禾园是一栋建于明清时期典型的“三坊一照壁”白族民居建筑  新主人方芳对这栋古老的宅院有着深厚的感情,宅子里的旧物件被她精心改造,以新面貌存活于老宅院中  在方芳的精心呵护下,古宅焕发了新的生机 白族是一个较早与中原汉文化交流、交融的民族,深受儒家文化熏陶,特别是明清以来,剑川城乡学子之间形成了自创联语、相互竞争与交流的民间创联风气,涌现出赵炳龙、王兆、赵藩、赵式铭、张子斋等著名的联语家,其中尤其以赵藩的“攻心联”最为著名。  剑川有着悠久历史的楹联文化,对联独树一帜  几乎家家户户通诗章,很多普通百姓都可“拿起锄头种庄稼,放下农具写诗文” 剑川浓厚的儒家文化氛围也孕育出一大批文化名人,在西门外街历史文化街区中就有一条“文化名人街”,是古城内最富有地方特色的街道,这条街的布局集中体现了儒家文化“忠孝节义”的伦理道德思想。  昭忠祠 剑川古城“翰香流芳,户户通诗章”的现象离不开“唯有读书高”的儒家思想滋养。儒家思想激励着古城内一代又一代的白族青年,使他们立志走上“学而优则仕”的人生道路。  剑川历史上的登科及第者不胜枚举,是云南历史上有官方典籍依据的三大“文献名邦”之一 文化熏陶也对当地白族民居建筑产生了深远的影响。人伦、礼制等思想鲜明地体现在民居建筑中,对白族人居环境的秩序和模式加以规范,从而促使极具白族人文色彩的建筑秩序、千年历史文化包容胸襟与民族团结意识在此凝聚。  古城在营建时就因势利导地运用水系,在古城外设置护城河以守卫居民,同时,还引西门外岩场沟溪水入城,人为打造“四进四出”的自然流水体系,寓为“仕进仕出”  西门街是古城内最富有地方特色的街道,街道笔直规整,自古城建成以来就按照士大夫等级观念规定,路面由青石板分左、中、右三条铺成  西门街古建筑群是剑川古城从兴起到成形这一重要时段的重要特征,是云南大理白族聚居区至今保存较好且珍稀的明代建筑历史遗存,也是云南明代建筑中的杰出代表和极其珍贵的传统建筑遗产片区  从门头开始,儒学人文色彩在这些建筑中体现得淋漓尽致   在古城南门忠义巷九号,有一栋始建于民国的白族典型“三坊一照壁”的院落,这里曾经是剑川历史名人李瑞棻的宅院,如今有了新身份——剑川木雕传习馆。  剑川木雕技艺省级非遗传承人赵树林  平日里,赵树林就在剑川木雕传习馆二楼带着弟子们学习木雕     一楼的正房与南北厢房则遍布剑川木雕大师的作品  “我们是从内蒙古和河北来的,早就听说过剑川木雕的名气,这次就是想亲眼来看看,来了以后发现剑川古城非常有特色,古城的房子建设得很有品位,现在我们想多留几天,顺便买点木雕工艺品带回去。”几名外省游客在木雕传习馆几进几出,久久不愿离去,并对剑川木雕赞叹不已。  剑川木雕名震四方,而在剑川古城,木雕的踪影不必费力寻找,它顺着时间一直“蔓延”,生命盎然 时至今日,剑川独特的文化魅力并没有被淹没在众多外来的优秀文化中。全县的主要用语仍然是白族语,许多老人日常生活中依然穿着白族的传统服饰——“衣子比甲”,白曲传唱千年仍生生不息,石宝山歌会、火把节、青姑娘节、饶海会、本主会等为典型代表的民俗风情魅力不减……  千百年来,占全县人口90%以上的白族人民同其他各民族始终亲如兄弟,文化兼容并包 丝路再现 千年候新生 关键词:保护 传承 发展 定位   古城内的茶马驿站 对于古城保护发展的定位,必然要从地理位置谈起。自古以来,剑川便位于连接印度、南亚、西亚的国际大通道要冲上,是南方丝绸之路(包括历史上有名的蜀身毒道和茶马古道等)的重要组成部分。曾经,这里是古代云南与中原、南亚、东南亚等各国商贸、政治和文化交流的重要驿镇。  石钟山石窟,是西南丝绸之路和茶马古道南北文化、中外文明交汇碰撞的产物,也是“一带一路”经济文化交流的重要历史见证之一 如今,剑川被列入国家历史文化名城,直接促使大理州在南北直线跨度约125公里的范围内,坐立4座国家和省级历史文化名城(巍山—大理—漾濞—剑川),4座名城与数量庞大的历史文化名镇、名村一起构成了遗产资源丰富的“大理州历史文化遗产保护利用示范带”,为大理“东亚文化十字路口”形成奠定开端。  2020年12月30日,中国地方志指导小组办公室发文正式批复同意在剑川县设立国家方志馆南方丝绸之路分馆。这是国家方志馆在全国设立的第6家国家分馆,也是西南地区首家国家级方志馆分馆。为何落户剑川?或许答案就在剑川历史文化保护传承的“大文章”中。  剑阳楼建设前  剑阳楼建设后 国家方志馆南方丝绸之路分馆的主题馆就位于剑阳楼,剑阳楼是剑川古城的标志。“这里原来是一片比较脏乱差的‘水阁潭’片区,后来又成为赵藩文化园的一部分,剑川历届县委、县政府一直致力于保护好剑川珍贵的历史文化遗产,这里也渐渐转变成了现在的国字号场所,发挥了古建筑更大的活化利用作用。如今人们不仅能在这里参观游览,还能开展研学。从去年5月18日开馆至今,不到一年的时间里,仅算古城内这三个馆,我们大约已经接待了22万游客。”在剑川县方志馆长李华介绍的同时,也能看见剑川古城在古建筑活化利用过程中并未选择打破周边风貌。  剑阳楼木雕模型 2012年,剑阳楼建设工作开展,整体建筑面积达575平方米,主体采用了“明三暗四”的明清建筑风格,是典型的古建木结构建筑。21.5米高的剑阳楼飞檐斗拱,重檐飞角皆凝结着剑川木匠的智慧,巍峨剑阳楼的落成,不仅展现了剑川木匠的传统建筑技艺,更对剑川古城进一步保护、修复、复兴起到了举足轻重的作用。  剑阳楼建设过程中 欧阳子龙 摄 “在不可避免的城镇化进程中,我们要做的首先是把古城保护好,利用好我们珍贵的历史文化资源,为古城的原住民寻找更高质量的发展之路,留住我们的乡亲。”杨富宝所言,亦是我们所见,古城保护延续了历史和文脉,其直接作用也体现在了越来越多向往剑川古城的游人身上。  名城前行不怠,而名城的守护者一直在路上。申报历史文化名城对剑川而言是一个契机,多年来,剑川县在历史文化名城保护工作上开展了一系列工作,健全规章制度确保全域保护、保障资金投入实现更新提升、强化社会监督鼓励公众参与……各类历史文化资源在社会各界名城守护者的高度重视下得以保存下来、存活下去、利用起来。  一直以来,剑川都十分重视历史建筑普查、认定和保护工作  早在2001年,剑川古城就挂牌保护了91处明清古建筑,目前,已分批次在全县公布挂牌保护历史建筑125处,建立了历史建筑档案,积极通过各种渠道,争取资金对其进行修缮保护。 在十年申报过程中,剑川始终坚持以“申报促保护”,持续加大名城保护整治力度,不断提升保护工作内涵,划定了总面积约71.88公顷的历史城区保护范围。   2020年10月,剑川古城街区、西门外街街区2条街区被批准为省级历史文化街区,其核心保护范围分别达到了17.29公顷和4.68公顷 城区内的历史街巷数量更是众多,茶马古道街、西门外街、西门街等10余条长度在50米以上的历史街巷犹如古城鲜活的经脉,在古城体内纵横交错。     西门街明代古建筑群、景风公园古建筑群(原文庙)先后被国务院公布为第六批、第七批全国重点文物保护单位 2020年2月,为利用科技手段记录剑川古城、沙溪古镇现状和历史建筑基础数据,更好地保护和管理古城、古镇,剑川县完成了剑川古城、沙溪古镇现状历史建筑基础三维数据采集与建模。该项目全方位采集剑川古城与历史建筑的三维信息并建立了精细的三维模型,由点及面,全面记录了传统建筑、历史街巷、古城整体等不同尺度下的城市历史风貌,为后续的建档保护、规划管理、宣传展示等提供了翔实的基础资料。  走入一城,如识一人。名城保护,“以人为本”始终是贯穿其中的核心精神,当你走入剑川古城,便知此间乡音如故、乡亲未远、乡土有护,亦知此处古城正“新生”,乡愁在归途。  古城的脉搏是世代生活在这里的原住民,也是尊重古城生命力的新住民  古城内的消防设施有着“量身定做”的白族木雕外衣  只看脚下的路,也能明了这里不是别处,正是有着悠久文明史的“白族原乡”——剑川  时过境迁 如今,千年丝路重新勾连起剑川 古老的南方丝绸之路被赋予了新的使命 站在历史重要节点上的剑川 做好了准备 勃勃生机汹涌其中 一场新生,剑川期冀已久 资料:云南省住房和城乡建设厅 信息员:马杨涛 来源:云南网 编辑:郭晨泽  你发现了吗? 为订阅号设置星标 可以置顶该公众号 方便第一时间收到推送的消息 快动动你的手指 给【云南发布】加个星标吧~ 这样我们就不会“走散”啦!   推荐阅读 ● 云南唯一!绩效评价A等级! 原标题:《【十城二十村】丝路马铃文脉响——剑川历史文化名城》 阅读原文 |

【本文地址】