| 【史林漫步】中国现代音乐的启蒙 | 您所在的位置:网站首页 › 中国风的流行歌曲具有哪些特点和作用 › 【史林漫步】中国现代音乐的启蒙 |

【史林漫步】中国现代音乐的启蒙

|

二 “学堂乐歌”的代表人物以及艺术特点 在“学堂乐歌”发展的过程中,清末一些爱国知识分子,如诗人黄遵宪、文人杨度、维新派学者梁启超等均先后动手写作新歌的歌词,其中不少歌词配上了曲谱以供新式学堂传唱。 此外,去日本的一些中国留学生,如沈心工、曾志忞、李叔同等,他们受到日本音乐教育的启发而加深了对乐歌活动的民族使命感。他们把爱国民主思想和乐歌活动紧密结合起来,使“学堂乐歌”(学校唱歌活动)成为20世纪初文化运动中的新风尚,同时也成为我国国民音乐教育的主要内容和授课方式。 1903年,上海南洋公学附属小学全校都在传唱着一首歌,歌名叫《男儿第一志气高》。“男儿第一志气高,年纪不妨小,哥哥弟弟手相招,来做兵队操。兵官拿着指挥刀,小兵放枪炮。龙旗一面飘飘,铜鼓咚咚咚敲。一操再操日日操,操到身体好。将来打仗立功劳,男儿志气高。”教唱者为该校乐歌课老师沈心工。这标志着中国学堂乐歌的正式诞生。 再说当年“学堂乐歌”的艺术形式,基本上是以西方和日本通用的简谱或线谱记载的、供学生集体咏唱的齐唱曲,至辛亥革命前后,开始有少量的合唱曲。这些歌曲绝大多数是根据现成的歌调填以新词而编成,囿于当时客观情境,由编写者自作曲调的数量极少。 最初编写“学堂乐歌”所选取的现成歌调大多是取自日本歌调,后来逐渐改为选取欧美的歌曲来进行填词。如李叔同的代表作《送别》,是他在留日期间,日本歌词作家犬童球溪采用美国作曲家奥德威的歌曲《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词,李叔同非常感动,他作于1914年的《送别》,就取调于《旅愁》。 就艺术成就而言,“学堂乐歌”可以说是中国近现代合唱的起源,开创了集体歌唱的演唱形式。早期,学生们所演唱的歌曲多是依谱填词写成,作品大多是单声部的齐唱作品,后来,我国作曲家们不满于这些单旋律的作品,创作出一些二部、三部的小型合唱作品。被称为中国音乐界一代宗师的李叔同先生,也是民国时期“学堂乐歌”最杰出的作者之一,以他的《春游》(三部合唱)为代表,开创了中国合唱创作的先河。

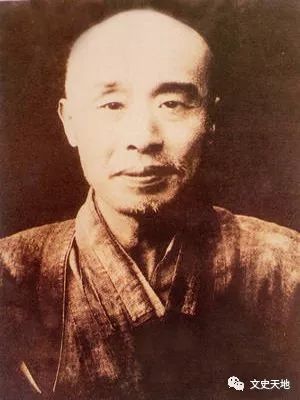

△沈心工 同时,在“学堂乐歌”运动中,沈心工的《学校唱歌集》和《重编学校唱歌集》、曾志忞的《教育唱歌集》为我国国民音乐教育创立了第一批音乐教育的教材。曾志忞还编译了中国第一本比较完备和系统介绍西方音乐体系的乐理教科书《乐典教科书》。在师资培训方面,“学堂乐歌”期间,曾志忞先生多次开展社会音乐活动,为师资水平的提高起到巨大作用。梁启超对曾志忞赞赏有加:“上海曾志忞,留学东京音乐学校有年,此实我国此学先登第一人也。”他看过曾志忞编的《教育唱歌集》后,说:“从此小学唱歌一科,可以无缺矣。吾见刻本,不禁为之狂喜。”——由此反观,曾志忞对于“学堂乐歌”的贡献是非常之大的。 而用我国民族音调填词的“学堂乐歌”数量不多,代表性的歌曲有:秋瑾作词的《勉女权》,沈心工作词的《缠足苦》《采茶歌》,华航琛作词的《女革命军》,李雁行和李倬编的《女子从军》,以及李叔同作词的《祖国歌》等。 三 南京与“学堂乐歌” 南京是“学堂乐歌”最初流行地之一,近代音乐和“学堂乐歌”的先锋性人物李叔同、沈心工、陶行知等与南京都有联系,并留下历史印记。 清光绪后期,南京两江师范学堂开办,当时国内没有教授西洋音乐的人才,聘请了日籍教师教授音乐。光绪三十年(1904年)左右,南京新学堂普遍开设了“乐歌课”,至光绪三十一年(1905年)以后,南京城的学校唱歌风靡一时。

△李叔同 李叔同于1913年以后兼任南京高等师范学校音乐教员,他编配和创作的《国学唱歌集》在社会上广泛传唱,曾教育、影响过几代人。他还为我国培养了一大批西洋音乐方面的人才,如刘质平等。当年南京的新学堂音乐课上普遍教唱“学堂乐歌”的领军人物之一的沈心工编有《学校唱歌集》《民国唱歌集》等。 沈心工的“学堂乐歌”代表作《金陵怀古》就与南京密切相关,它是在《凤阳花鼓》曲调基础上稍作改动的填词歌曲。《金陵怀古》的歌词分别描写了冶城、秦淮、劳劳亭、乌衣巷、鸡鸣埭、莫愁湖、雨花台、台城等12处南京古迹,以自然景象反映社会变化,体现了作者深深的忧思,以及对国势日渐衰微的感触、愤懑之情。 在第一次国内革命战争期间,南京男女老少都会唱《国民革命歌》。它是黄埔军官学校军官用法国儿歌《雅克兄弟》的曲调填配了当时的革命口号“打倒列强,除军阀”等而成的,亦可视为“学堂乐歌”。 20世纪二三十年代,爱国教育家陶行知所填写的一系列“学堂乐歌”在南京的影响很大。1927年6月,陶行知创作《自立歌》,由赵元任谱曲。1927年11月,陶行知运用南京晓庄北固乡山歌曲调填词成《锄头舞歌》,这首歌曲意在唤起农民拿起锄头,铲除野草,争取民主自由。这首歌被作为晓庄师范的校歌,当时在国内外很流行。 1927年12月,陶行知又用山歌曲调填了阙“学堂乐歌”叫《镰刀舞歌》,最后两句词是“春风吹又生,留下种子多”。隐指革命种子能蓬勃生长起来。人民音乐家冼星海、任光、张曙、贺绿汀、吕骥、陈贻鑫等众多作曲家都为陶行知的“学堂乐歌”谱过曲,特别是语言学家、音乐家赵元任为其谱曲最多,先后有《黄花歌》(1927)、《儿童工歌》(1931)、《春天不是读书天》(1931)、《手脑相长歌》(1931)、《小孩不小歌》(1931)、《自动学校小影》(1932)、《儿童节歌》(1933)、《小先生歌》(1934)、《广明小学校歌》(1934)等十余首。在南京这片热土上,陶行知先生的“学堂乐歌”情怀得到了淋漓尽致的发挥,影响广泛深远。 四 “学堂乐歌”的历史意义 发轫、流行于20世纪初期的“学堂乐歌”,作为一种历史现象,它的意义有以下几点: 一是“学堂乐歌”实现了倡导者对于音乐教育的目的。“学堂乐歌”作为20世纪初很具时代特色的一种产物,出发点是“陶淑生徒情性,于教育上为至要之端也”。它的本质和宗旨是改造国民之品质,力求培养和提高国民的音乐素质,利用音乐陶冶身心,涵养德性,形成音乐的美学观念,同时也产生了一批优秀的、爱国的“学堂乐歌”作品,在当时达到了对青少年学生的思想启蒙作用。我国古代的音乐教育,主要是为贵族阶层消遣服务的,真正将音乐教育作为社会化的国民素质教育的历史是从“学堂乐歌”的兴起为起始点的,历史意义深远。 二是“学堂乐歌”为“五四”运动后群众歌曲的创作和发展打下了基础。综合史料而言,“学堂乐歌”的发展,标志着我国民主主义新文化在音乐领域里的肇始,不仅在思想启蒙方面给予当时的青少年学生,乃至于社会民众以深刻影响,而且还使一种新的艺术形式,即群众集体歌唱的形式,在我国得以确立和发展,启发了后来的军歌、工农革命歌曲及群众歌曲创作。如汪秋逸创作的《淡淡江南月》《夜夜梦江南》《烟雨漫江南》以及《先有绿叶后有花》;南京人舒模创作的《军民合唱》《学生进行曲》《保卫家乡》《你这个坏东西》《大家唱》等,在历史上起过重要作用,在群众中产生过广泛的影响。这些都与“学堂乐歌”有着深厚渊源。

三是“学堂乐歌”对我国音乐史影响深远。“学堂乐歌”为我国造就了一批传播现代音乐文化和创建、发展学校音乐教育的音乐家,影响深远,而且从整个中国近现代音乐史的角度来看,“学堂乐歌”的产生和发展可以说是我国新音乐文化发展起步、融入世界的重要标志。 20世纪30年代之后,基于之前“学堂乐歌”教育的推动,国内校园音乐教育与西方接轨,蓬勃兴起。如1930年,金陵女子文理学院开设了音乐系,培养了一批声乐演唱、器乐演奏及理论作曲人才。同年,在法国里昂国立音乐学院留学荣获“桂冠乐士”的唐学咏学成回国,受聘于南京中央大学教育学院艺术系音乐科,影响很大。 总而言之,虽然与欧美、日本相比,我国近代的学校音乐教育,无论是数量上还是质量上,都属低水平的,但是当年“学堂乐歌”的兴起有着不可磨灭的历史作用,堪称一次具有启蒙作用的音乐教育运动,提高了国民音乐文化素质,提振士气,鼓舞人心,是我国音乐教育发展方向的重要转折点,它标志着我国音乐教育的发展进入了一个崭新的阶段。而此中,南京因其当时的地域特殊性发挥了非常重要的作用。 大哉一诚天下动, 如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇。 千圣会归兮,集成于孔。 下开万代旁万方兮,一趋兮同。 踵海西上兮,江东; 巍巍北极兮,金城之中。 天开教泽兮,吾道无穷; 吾愿无穷兮,如日方暾。 这首高古大气、取义宏深的南京大学校歌,你知道是谁谱写的吗?其实,它是李叔同谱于1916年的一首“学堂乐歌”,由南京高等师范学校首任校长江谦先生作词,至今已是“百岁期颐”。 【作者系江苏新华日报集团资深编辑,青年作家】 责任编辑/王封礼返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】