| “健康中国2030”背景下的营养配餐与设计课程实践教学体系构建探索 | 您所在的位置:网站首页 › 中国营养自动配餐网站 › “健康中国2030”背景下的营养配餐与设计课程实践教学体系构建探索 |

“健康中国2030”背景下的营养配餐与设计课程实践教学体系构建探索

|

薛娟萍 覃姚红 易西俊 张梁

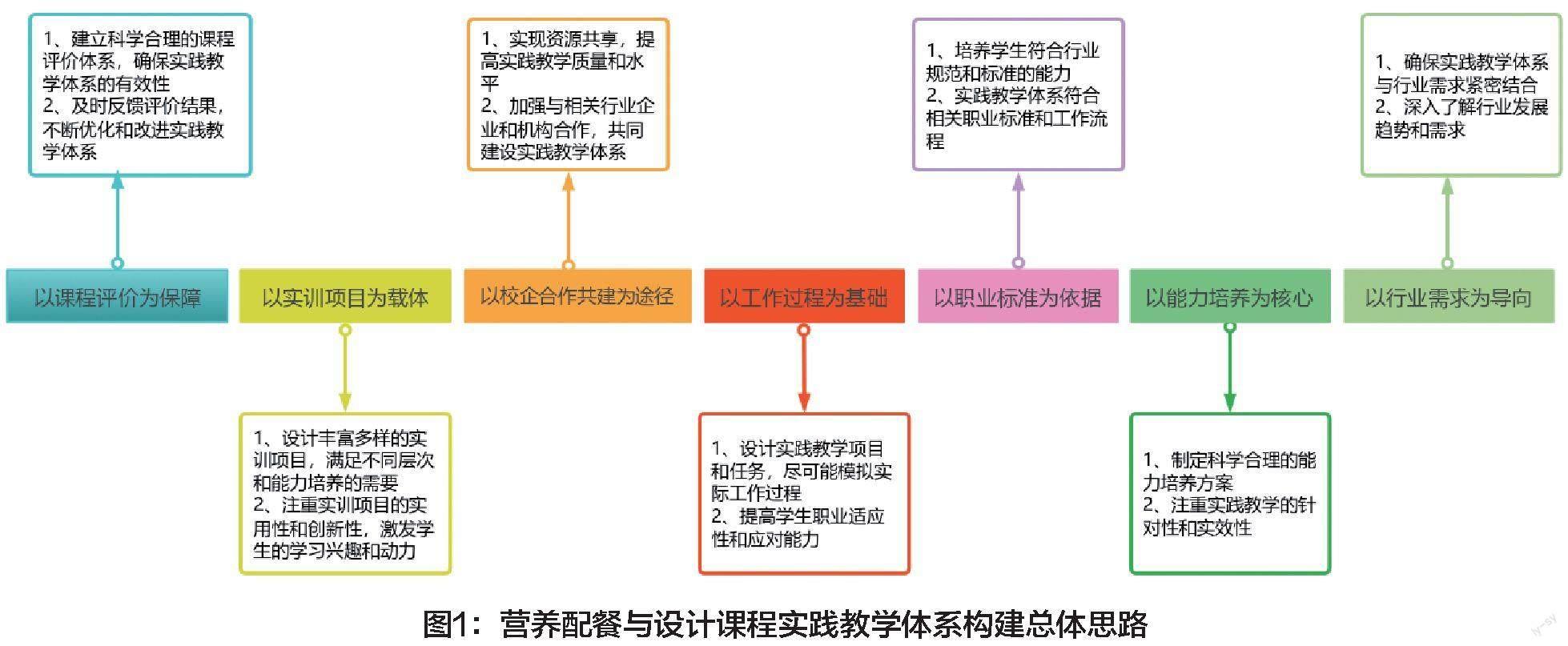

2016年10月,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,要全面普及膳食营养知识,引导居民形成科学的膳食习惯,推进健康饮食文化建设,重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题,逐步解决居民营养不足与过剩并存问题。2020年9月,教育部、发改委等九个国务院职业教育工作部际联席会议成员单位联合印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》,进一步明确各层次职业教育的办学定位和发展重点,系统设计、整体推进中国特色现代职业教育体系建设。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出支持龙头企业和高水平高等學校、职业学校牵头,组建学校、科研机构、上下游企业等共同参与的跨区域产教融合共同体,汇聚产教资源,制定教学评价标准,开发专业核心课程与实践能力项目,研制推广教学装备;做大做强国家职业教育智慧教育平台,建设职业教育专业教学资源库、精品在线开放课程、虚拟仿真实训基地等重点项目,扩大优质资源共享,推动教育教学与评价方式变革。 职业教育的首要目标是为学生提供实际应用的技能和知识,使他们能够胜任特定职业领域的工作。作为产教融合模式的核心,实践教学有助于职业院校与企业之间建立深度合作关系,将学生的技能培养与行业企业的技术人员培养高度融合,从而培养出符合区域经济发展需要的高素质技术技能人才。在此过程中,专业核心课程实践教学体系的构建显得尤为重要。为了更好地解决课程实践体系构建方面的常见问题,本文通过行业需求、能力培养、职业标准、工作过程、校企合作、实训项目和课程评价等方面的融入与探索,构建助力“健康中国2030”实现的营养配餐与设计课程实践教学体系,以期为中国健康事业培养合格的接班人。 一、营养配餐与设计课程 实践教学体系建设存在的问题 随着社会经济的高速发展,人们的健康与养生理念有所改变,高职院校为此开设了相关的营养配餐与设计课程,内容涵盖基本的餐饮营养学、配餐计划设计、食物安全与卫生等知识。为了强调实践能力培养,一些高职院校已经开始加强实践教学环节,学生通过参与实际的餐饮配餐与设计项目,锻炼操作技能和解决问题的能力。然而,高职营养配餐与设计课程实践教学体系建设中仍存在一些问题,如实践教学设计不合理、产教融合不紧密、实践教学特色不鲜明等,不利于实现健康中国背景下营养配餐人才的培养。 1.实践资源有限。由于营养配餐与设计课程是一门新兴的学科,所以高职院校的实践资源不足,大多缺乏实践教学所需的实验室设备、工具、食材等。 2.实践内容单一,缺乏创新性。由于实践资源有限,营养配餐与设计课程的实践内容可能相对单一,难以满足不同层次、不同需求的学生。一些高职院校的实践教学内容可能过于传统和固定,缺乏创新性和探索性,难以激发和培养学生的创新思维和实践能力。 3.与理论教学脱节。一些高职院校的实践教学与理论教学可能脱节,两者之间的衔接不够顺畅,校企融合深度不够,学生难以将理论知识应用于实践中。 4.管理不够规范。一些高职院校的实践教学管理可能不够规范,缺乏明确的管理制度和标准,导致实践教学过程中出现混乱和随意性。 二、营养配餐与设计课程 实践教学体系构建的总体思路 营养配餐与设计课程实践教学体系建设的总体思路应该以行业需求为导向、以能力培养为核心、以职业标准为依据、以工作过程为基础、以校企合作共建为途径、以实训项目为载体、以课程评价为保障,从而建立起一个完善的实践教学体系(图1),提高营养配餐与设计课程的教学质量和效果,培养出更多具有实践能力和创新意识的高素质技术技能人才。 1.以行业需求为导向。了解行业对营养配餐与设计人才的需求,以此为导向来确定实践教学体系的建设方向和目标。 2.以能力培养为核心。围绕培养学生的核心能力来设计实践教学体系,包括食品分析评价能力、营养配餐能力、烹饪技能等。 3.以职业标准为依据。参照国家职业标准和行业标准,将实践教学体系融入课程建设中,以此提升学生的职业能力和就业竞争力。 4.以工作过程为基础。基于实际工作过程来设计实践教学体系,让学生在学习过程中体验到真实的工作环境和流程。 5.以校企合作共建为途径。通过校企合作共建的方式,整合企业和学校的资源,共同开发实践教学体系和实训项目,为学生提供实习和就业机会。 6.以实训项目为载体。通过设计多样化的实训项目,让学生能够参与到实践中,掌握营养配餐与设计的技能和方法。 7.以课程评价为保障。建立科学的课程评价体系,对学生的学习成果进行客观评价,同时根据评价结果对实践教学体系进行调整和优化。 三、营养配餐与设计课程 实践教学体系构建的具体探索 在“健康中国2030”背景下,营养配餐与设计课程的实践教学体系构建需要紧密结合健康中国的目标和要求,注重培养学生的实践能力和创新意识,提高其在营养配餐与设计领域的综合素质。具体的探索路径包括明确实践教学目标、加强实践教学资源建设、丰富实践教学内容、创新实践教学方式和完善实践教学评价体系,从而培养出更多高素质的营养配餐与设计人才,为健康中国建设贡献力量。 1.明确实践教学目标。营养配餐与设计课程的实践教学体系应明确教学目标,即通过实践教学培养学生的营养配餐与设计能力,提高其综合素质,为健康中国建设提供人才支持。 2.加强实践教学资源建设。一是建设实践场地。建设符合营养配餐与设计课程实践教学要求的场地,包括烹饪实训室、营养分析实验室等。二是配备实践设备。购置必要的实践设备,如烹饪设备、营养分析仪器等,以满足实践教学的需要。三是开发实践教材。编写符合营养配餐与设计课程实践教学要求的教材,包括实验指导书、案例分析等。四是校企合作共建。与餐饮企业、食品行业等相关企业开展深入合作,共同参与课程建设和实践项目,为学生提供实际工作环境和机会,增强学生的职业素养和就业竞争力。 3.丰富实践教学内容。一是设计多样化的实践项目。结合课程内容,设计多样化的实践项目,包括营养餐设计、食品烹饪等,以满足不同层次、不同需求的学生。二是引入前沿知识。结合营养学前沿知识,引入新型营养素、膳食纤维等概念,拓宽学生的知识面。三是加强跨学科合作。与食品科学与工程、医学等学科进行合作,共同开展实践项目,提高学生的综合素质。 4.创新实践教学方式。一是采用项目式教学法,以实践项目为载体,让学生在完成项目的过程中掌握营养配餐与设计的技能和方法。二是运用现代化教学手段,如多媒体技术、网络技术等,提高营养配餐与设计课程实践教学的效率和效果。 5.完善实践教学评价体系。对照行业规范和职业标准,建立科学的营养配餐与设计课程实践教学评价标准,对学生的学习成果进行客观评价,并根据评价结果对实践教学体系进行调整和优化。评价形式应包括实践成绩评定、实训项目评估、学生综合素质评价、小组讨论、项目报告等多种形式,引入企业、教师、学生等多元评价主体,构建科学合理的实践教学评价体系。 四、营养配餐与设计课程 实践教学体系构建的未来展望 随着人们对健康饮食和营养均衡的日益重视,营养配餐与设计领域的发展前景也十分广阔。未来,营养配餐与设计课程实践教学体系可以从以下四方面进行进一步的探索和发展: 1.深化校企合作。与企业、行业协会等加强合作,共同开发更符合市场需求的实践课程,提高学生的就业竞争力。 2.创新营养配餐技术。利用大数据、人工智能等现代化技术,开发智能化的营养配餐与设计工具,更加注重个性化营养配餐能力的培养,提升学生的综合素质,提高实践教学的效率和效果。 3.拓宽国际化视野。加强与国际同行的交流合作,引入国际先进的营养配餐与设计理念和技术,提升学生的国际视野和跨文化交流能力。 4.加强师资培训。提高教师的实践教学能力和专业素养,为实践教学体系的持续优化提供有力保障。 综上所述,营养配餐与设计课程实践教学体系在未来有着广阔的发展空间和巨大的潜力,有望为培养更多高素质的营养配餐与设计人才发挥更大的作用。 猜你喜欢 健康中国2030营养配餐校企 于仁文:让患者“吃出健康”工会博览(2023年25期)2023-10-25中职营养配餐教学中信息化技术的运用中国食品(2021年14期)2021-08-27我国营养配餐研究思路中国食品(2019年4期)2019-09-10深化校企合作促进应用型人才培养实现校企生三方共赢上海包装(2019年2期)2019-05-20校企联合对人才培养的作用电镀与环保(2016年3期)2017-01-20四个问题带你读懂两万字的“健康中国2030”健康管理(2016年12期)2017-01-16“健康中国2030”规划纲要将如何影响生活?晚晴(2016年12期)2017-01-10“健康中国2030”战略主题:“共建共享 全民健康”新天地(2016年11期)2016-12-23校企合作运行机制初探新课程研究(2016年1期)2016-12-01杜克大学终身教授汤胜蓝谈“健康中国2030”规划南方周末(2016-10-27)2016-10-27

|

【本文地址】

中国食品2024年4期

中国食品2024年4期