| 温州非遗 | 您所在的位置:网站首页 › 中国民间工艺美术大师剪纸 › 温州非遗 |

温州非遗

|

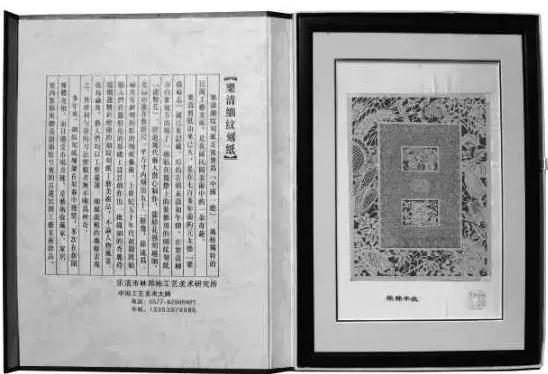

乐清细纹刻纸是集中华民族艺术精华的手工艺珍品,是温州乐清当地流传的一项绝技。2006年5月20日,该项技艺经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

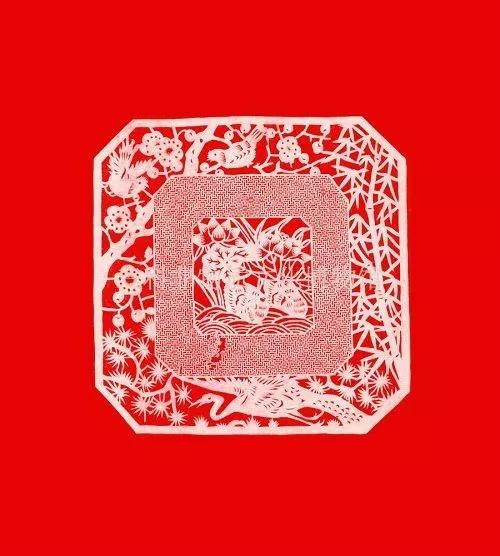

▲禹昊川 摄 乐清细纹刻纸的起源 乐清细纹刻纸源于乐清民间首饰龙上的饰物,它以几何的纹样,刻成一幅镂空的画面,并粘贴在龙船上,以此象征着龙的麟片,俗称“龙船花”。它是乐清细纹刻纸艺术早期的形态,讲究精细优美。在此之前,民间刺绣花的简洁洗练、生动活泼,也给细纹刻纸的形成与发展,带来了很大的影响。中华人民共和国成立后,更加强调了它的独特的艺术性,使之更具审美的情趣,被人们誉为“中国一绝”,是“南派剪纸”的代表之一。

乐清细纹刻纸刀法流畅、细腻,尤以精致为其艺术特色,因而在创作手法上,经过长期的经验积累和实践,逐渐形成一整套繁琐严谨的工艺流程。几百年来,从事细纹刻纸创作的民间艺人,一直遵循着这一流程,使其薪火相传,延续至今。

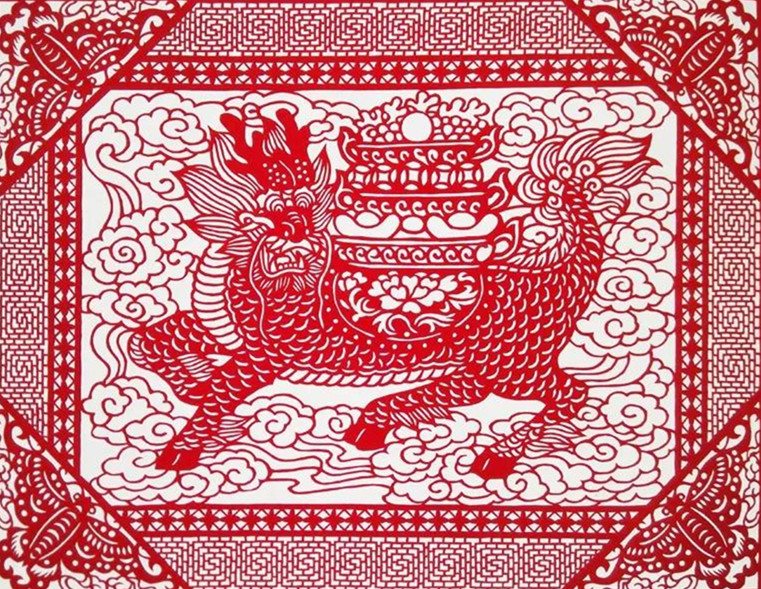

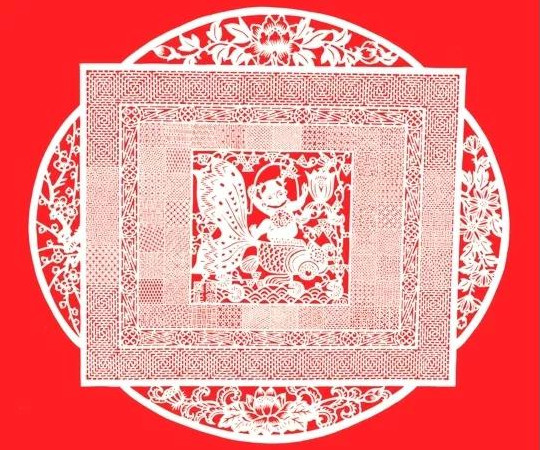

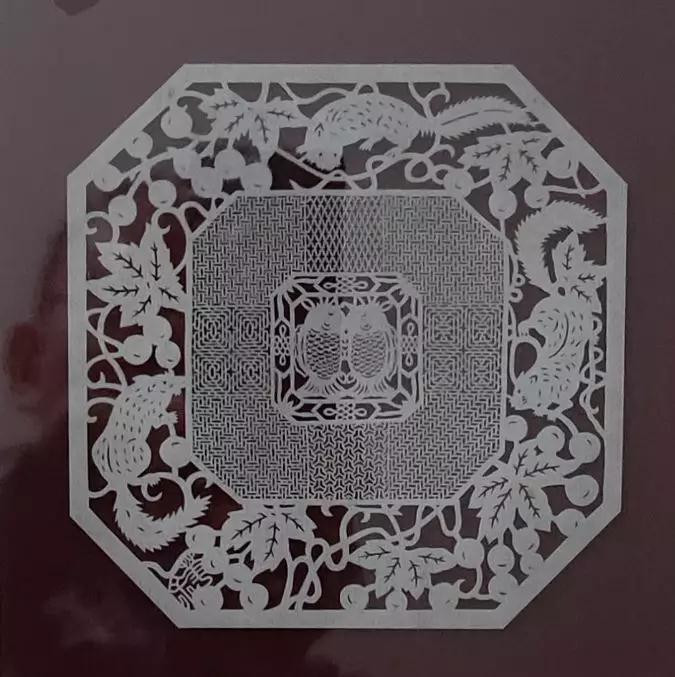

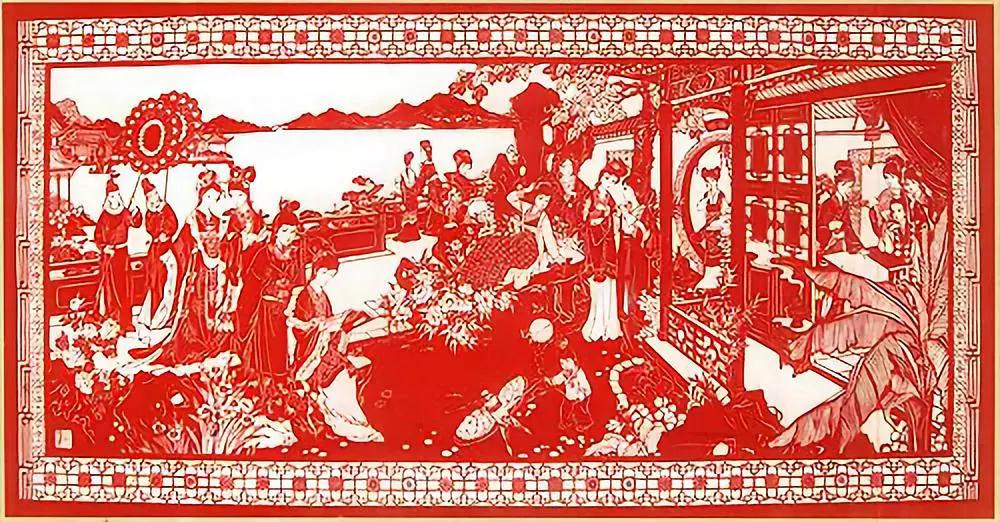

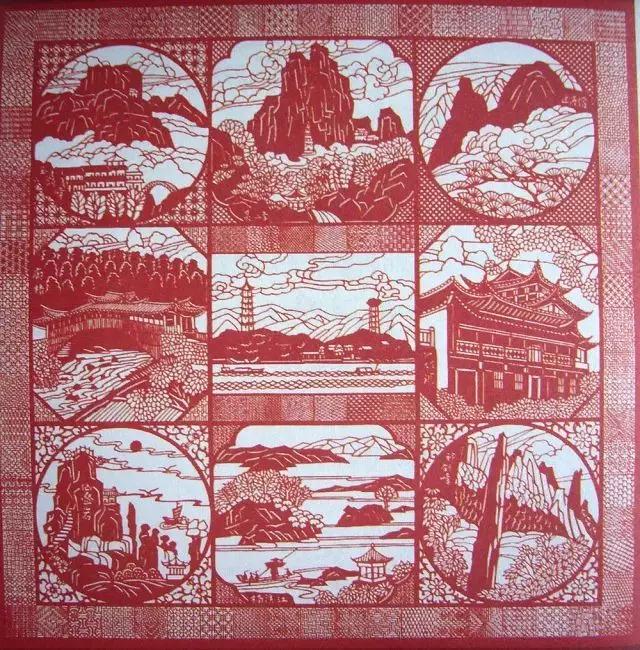

每年正月十五,乐清乡间各地都有龙船灯巡游。龙船纸扎和细纹刻纸是龙船灯的基本工艺和装饰手段,早期龙船灯上的细纹刻纸是单纯的几何图案,后发展出花卉、鸟兽、山水、戏曲人物、神话故事等内容,代表作有《九狮图》、《八角双鱼》等。

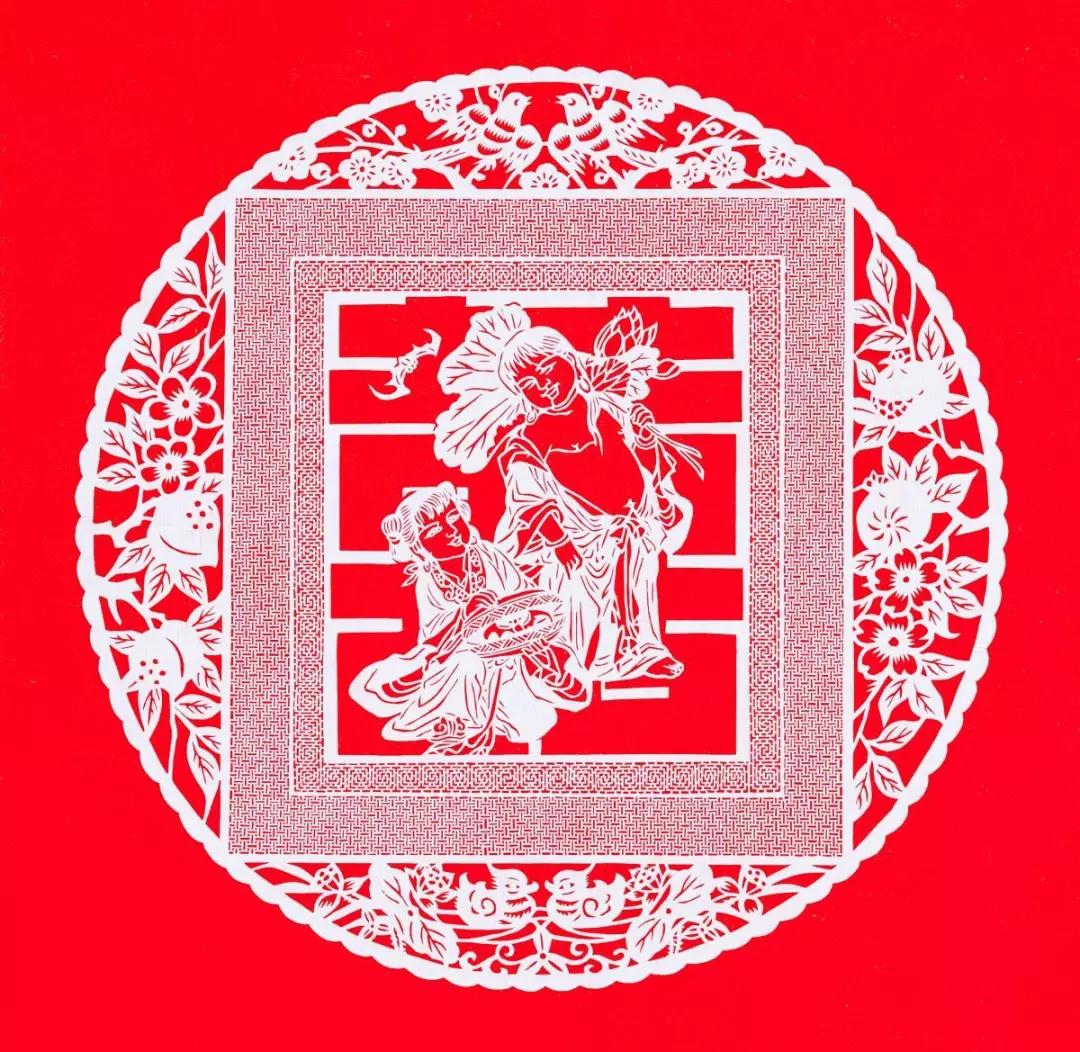

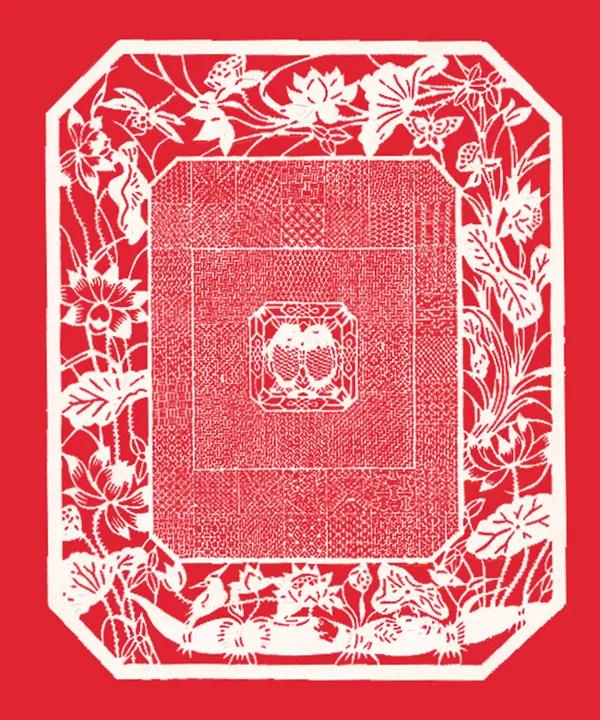

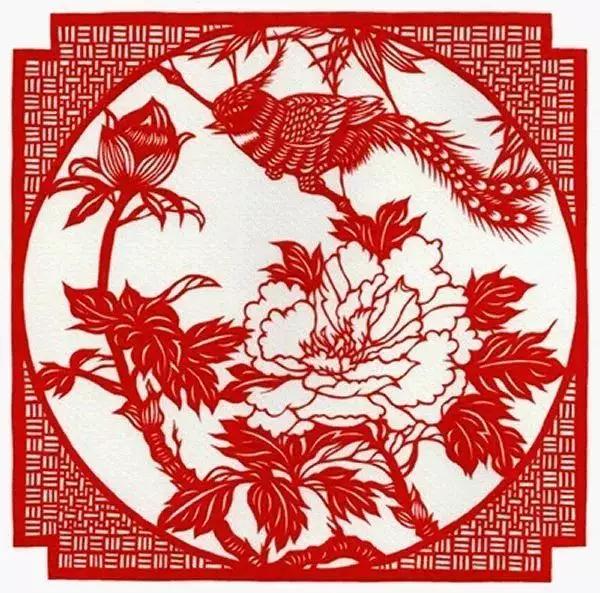

乐清细纹刻纸的艺术风格 细纹刻纸画面富有装饰性,疏密得当。早期内容多为吉祥的图案,运用各种几何图形作为陪衬。随着市场的开拓,创作内容不断丰富,在技法上,更是讲究线条的纤细、均匀、明快,工而不腻、纤而不杂,所刻的细纹图案粗细统一,挖空处做到干净利落,线条细如发丝,美观大方,玲珑剔透,表现力十分丰富,充分体现出细纹刻纸艺术精微至极的艺术特点。

它最突出的一个特点是细,在早期“龙船花”的刻纸中,最细的能在一寸见方的纸上刻出52根线条,一幅碗口大的细纹刻纸要十多天才能刻成,十分费工。

细纹刻纸的工艺使各种民间图案纹样都能在几厘米见方的纸上得到细致而丰富的表现,这使乐清细纹刻纸获得了“中国剪纸的南宗代表”之称。 由于细纹刻纸技艺难度大,短时间内难以掌握,一般要有数十年的雕刻功夫才能创作出精美的作品。

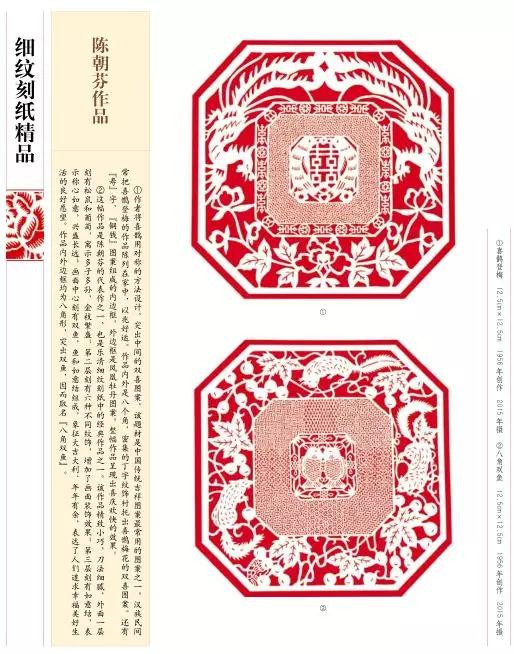

乐清细纹刻纸作品《八角双鱼》以双鱼为核心,中间细纹图案变化多样,边框采用松鼠吃葡萄布局,作品小巧,细纹工整流畅,构思完美。且寓意美好,鱼与余谐音,象征吉庆富余绵长。该作品由中国著名剪纸艺术家、乐清艺术雕刻厂创办人之一陈朝芬先生创作,陈朝芬先生也被誉为“中国剪纸南宗代表人物”。《八角双鱼》于1955年、1956年在北京展出并荣获国际金奖,曾被天津出版社刊物、浙南日报和文汇报刊登报道。

▲八角双鱼 陈朝芬 乐清细纹刻纸的设计与制作过程 常见的乐清细纹刻纸工具有刻刀、针钻、磨石、油盘、粉袋、纸张、挡柱、竹刀片、拷贝台等。

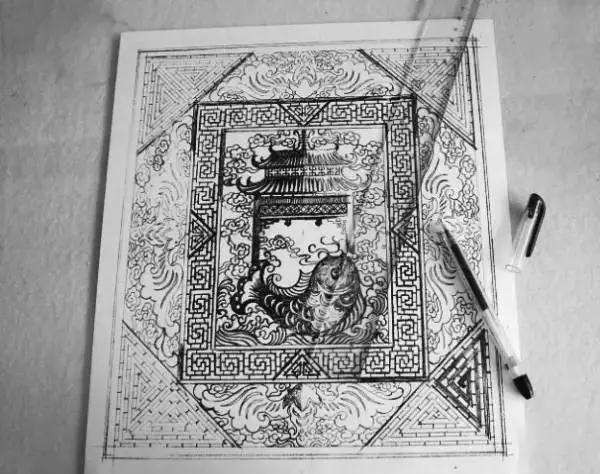

起稿 取一张方形的白纸,用铅笔清晰地绘出所想表现的人物、花鸟、风景等内容图案和几何装饰纹饰。

装订 分为线装订与纸装订两种。 线订法:用缝衣服的针线,将图样边缘的几个关键点与纸张缝在一起即可。

纸订法:将样稿和纸张用针钻钻出洞眼,将纸钉插入洞眼中并拉紧,这种原始的装订方法称纸订法。

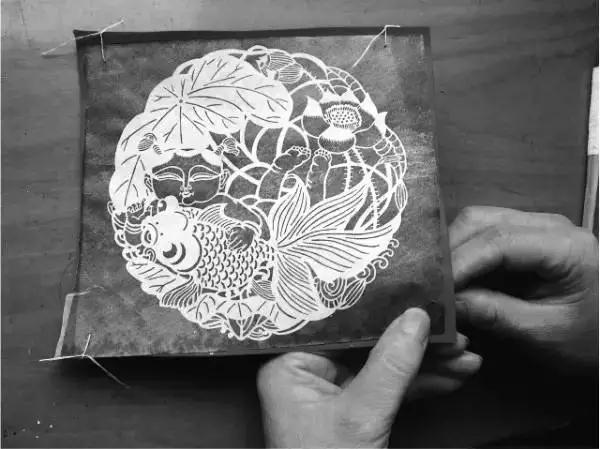

刻制 将装订好的图样放在油盘上。刻时要做到刀与纸配合协调,转刀不转纸,转纸不转刀。但细纹刻纸由于几何纹饰较细,刻时不宜转动纸张,因此可将装订刻制好的图样用铁钉或图钉直接钉在油盘上进行刻制。刻时姿势要端正,左手握着挡柱,右手垂直运刀,像木工师傅拉锯一样一点点上下拉动,并按从上至下、从左至右的顺序刻出。每刻完一处,可将刻刀稍倾斜,以侧锋运刀往上提起即可挑出纸屑;如发现还没有刻透的部位,则再补上一刀,将纸屑取出。

粘贴 一幅完成后的作品一般都要黏贴上底色。细纹刻纸基本上是用白色宣纸或红色宣纸刻制,用白色宣纸刻的作品通常是用红色衬底,用红色宣纸刻的作品通常用白色衬底。黏贴时用毛笔尖蘸上一点胶水,将作品几个关键的点黏贴起来即可。

保存与装裱 为了防止剪纸作品褶皱或褪色,最好是将剪纸作品用报纸包好平放在画夹中,一些小幅剪纸作品可夹在书本里或夹在半透明纸中等避光处,这样保存较为长久。出于作品展览和室内装饰需要,一般都需要将剪纸作品黏贴在卡纸上,然后再装裱在玻璃镜框里。

如何欣赏乐清细纹刻纸作品? 我们欣赏一件艺术作品,首先要从作品形象、形式的整体上判断和区分作品的题材内容和题材类型。面对一幅艺术作品,尤其是一幅经典的艺术作品,我们怎样才能看出画中的含义并从中得到感受呢?通常的方法是:感受——理解——再感受。

第一步,对整个画面静心观看,用一种近似儿童般的目光去全面地审视作品,调动全部的注意力,感受作品的特殊点,体会特殊感受身心带来的特殊体验。 第二步,对作品的分析和理解,目的是要找出作品使我们感动的原因。 第三步,对作品进行一次全面的、综合的感受,使我们仿佛参与了艺术家的构思和创作。 技艺传承 《中国民间剪纸集成·乐清卷》除了给老一辈的王思雨、张侯光、张雁洲、南石开、卢发良等和乐清细纹刻纸的新生代如周是一、余林敏等众多乐清细纹刻纸主要传承人推出“小传”外,还首次集中展示乐清细纹刻纸代表性家族和传承谱系,让人们对乐清细纹刻纸传承有了更深入的了解。 乐清细纹刻纸代表性家族,从分布上来看,基本上都是在西乡的柳市、北白象一带,其中以寺前村最具代表性。 在寺前村,陈朝芬家族、余忠汉家族、余忠惠家族等,他们历代传承,都是在凿龙船花、扎龙船灯的漫长过程中逐渐形成了自己的艺术特色。有的擅长于刀法,有的以细巧见长,有的则以图案变化来取胜。

陈朝芬家族中,陈朝芬是陈氏第三代传人,他技艺高超,是乐清细纹刻纸的主要代表人物,被称为“细纹刻纸第一刀”。陈朝芬年仅十七岁时,就在鲁班尺一寸内刻出了五十二根线条,线条如此细密,是现在能见到民间遗存的龙船花中最高的纪录。其子陈余华自小就深受他的影响,一开始创作,就出手不凡,是第一批国家级非遗传承人。他刀法细腻端正,线条流畅。柳市一带的低压电器让很多人成了百万乃至千万富翁,但陈余华不为外头的精彩所动,仍默默地坚守着自己所喜欢的事业,使自己的技艺达到了炉火纯青的地步。

余氏在寺前村算是一个大族,从艺者也多。现年91岁的余忠汉,从其太祖余银锵开始就从事凿花、制作龙船灯工作,到了他的父亲余朝德、大伯余朝亮、叔父余朝坦这一代,已是这一行的代表性人物。他从小受到家族的熏陶,是当地有名的凿龙船花的高手,1955年他和陈朝芬等人一起组织成立了刻纸小组。如今他年事已高,虽已封刀,但他的女儿、儿子及徒弟等仍在传承。

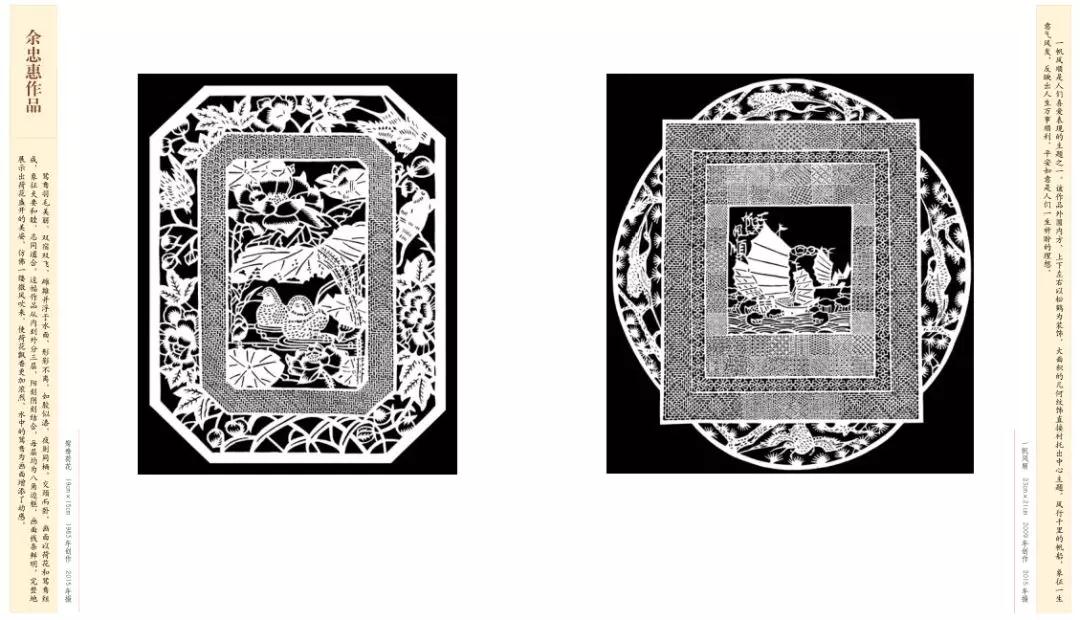

寺前村的余忠惠,也是世代技艺相传,他的作品颇具特色,线条流畅自如,他的女儿余林敏继承他的风格,并在创新上有了突破。寺前村的金钱妹,其父辈曾从事细纹刻纸,因她学艺刻苦,又虚心好学,技艺进步很快,成为细纹刻纸中的实力派代表。

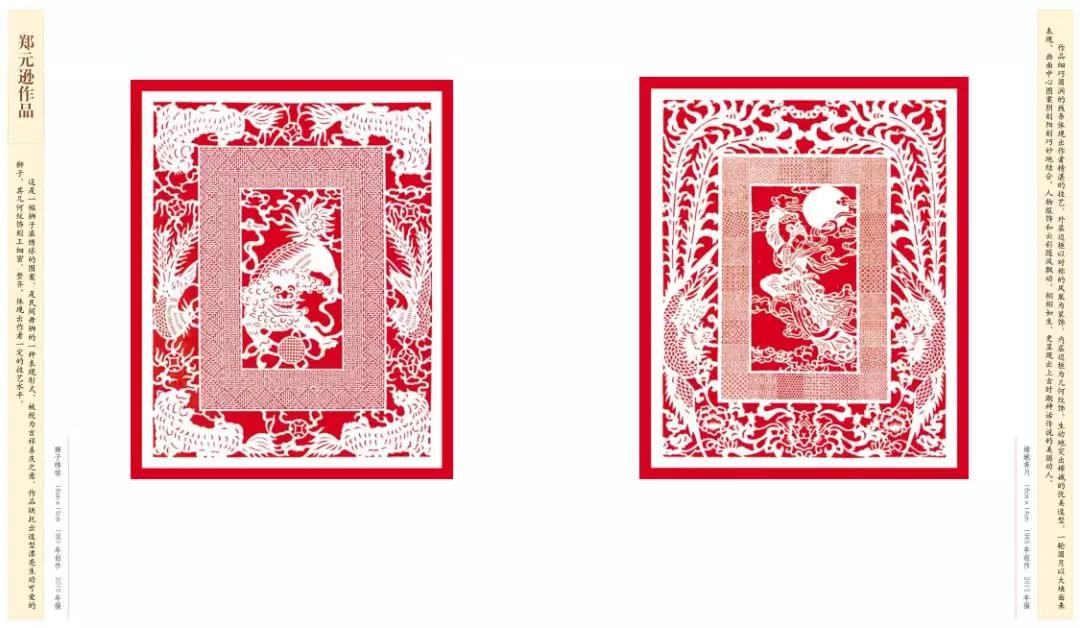

后横村的郑元逊,从上代传承至他已是第三代,而他今年已是八十多岁了。郑元逊是业界公认的技艺高手,尤其是刀工,细如发丝,精妙无比,他可以在用竹片划好的白格上直接操刀,很随意地就能刻出各类繁复的图案,能掌握这种技艺的几没他人,被称为绝活。

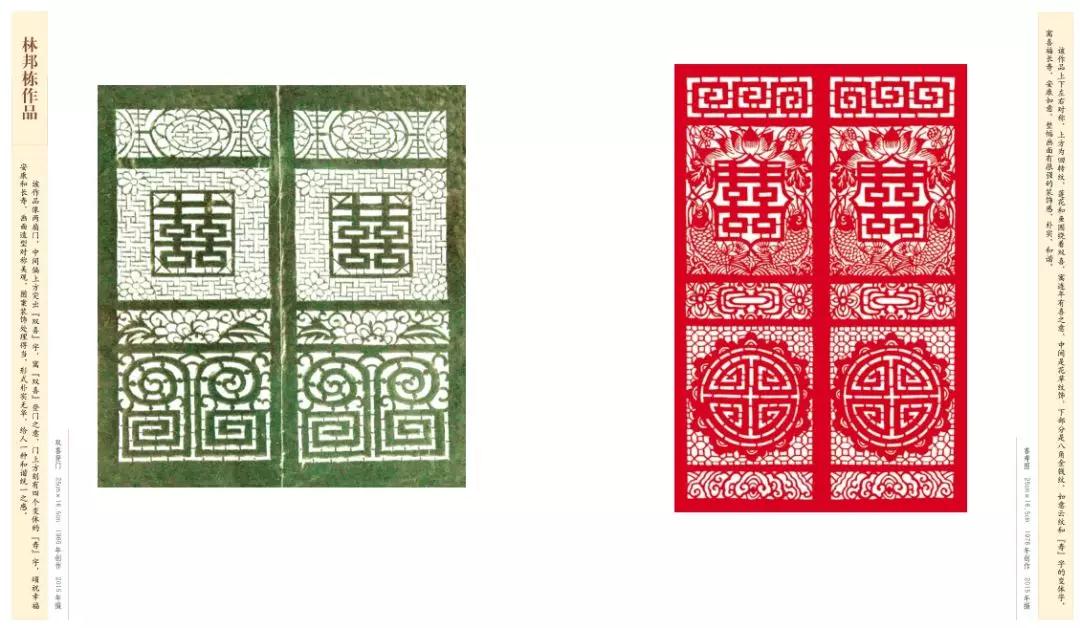

北白象镇东巉村的林邦栋家族,其家族相继传承六代。生于1926年的林邦栋,是细纹刻纸传承人中唯一一位中国工艺美术大师,也是第一批国家级非遗传承人,十三岁时随父学艺,先后学过纸扎、凿花、油漆等工艺,十八岁时就能独当一面,成了当地小有名气的民间艺人。他擅长细纹刻纸,刀工细腻精致,构图多样,富有生机与动感。其子林顺奎,自小学艺,成为细纹刻纸和制作首饰龙的高手。 乐清细纹刻纸佳作欣赏

▲ 金鸡报晓 林邦栋

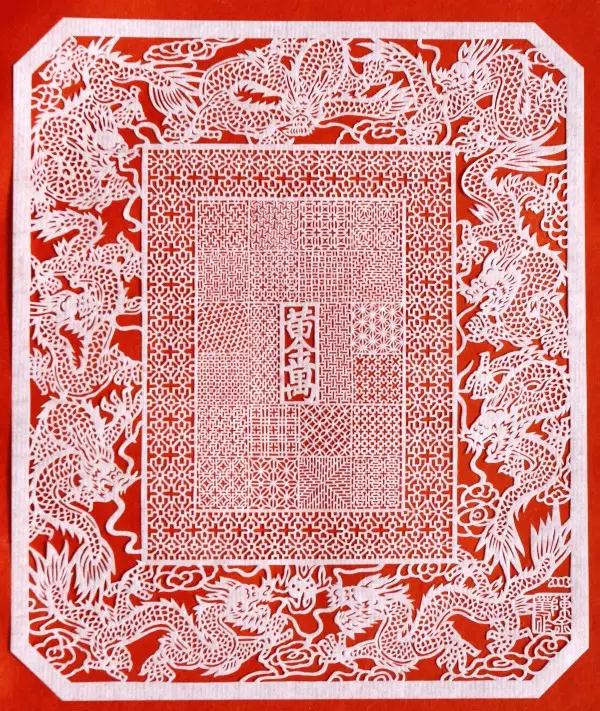

▲ 九龙图 陈余华

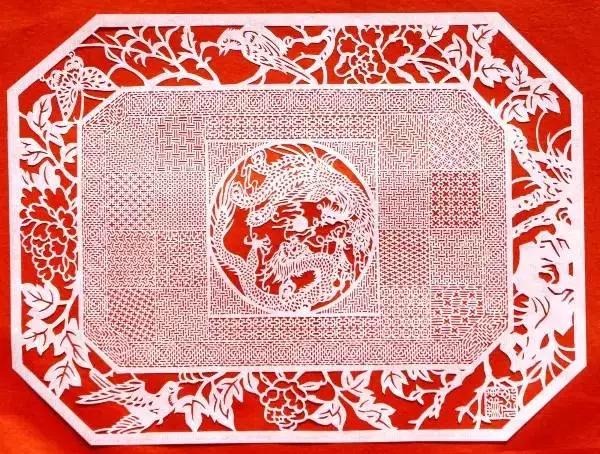

▲ 龙凤呈祥 陈余华

(部分图片来源网络,版权归原作者所有。) |

【本文地址】