| 文化 | 您所在的位置:网站首页 › 中国古代女子发髻侧面图片 › 文化 |

文化

|

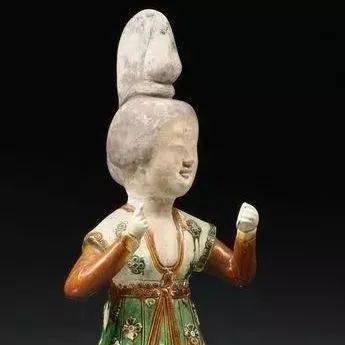

如果加上愁眉妆和啼妆,犹如女子甫从马上摔落之姿,能够增加女子的妩媚感。这种发髻尤为已婚中年妇女所喜爱。 倭堕髻 倭堕髻又称乌蛮髻。“倭堕低梳髻,连娟细扫眉”,这是晚唐词人温庭筠笔下描绘的梳有倭堕髻的晚唐美人形象。

与堕马髻相似,倭堕髻也呈现出双鬓抱面的形态,发髻有单个或多个,由后向前置于头顶,被认为是堕马髻之延续。

盛唐时大多女立俑都梳有这个发髻,加之唐代以胖为美的审美标准,因此大多女性都有着圆润的脸庞,看上去显得生活格外幸福美满。 半翻髻 半翻髻是将头发向上梳于头顶再向前或者向后翻绾所形成的一种高髻,分为单刀半翻髻、双刀半翻髻两种。

《髻鬟品》中写道“高祖宫中有半翻髻。” 说明在唐初时,这种发髻曾流行于宫中。

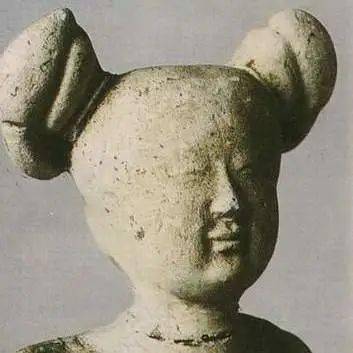

半翻髻在视觉上能提升女子的气质,给人以朝气蓬勃、容光焕发之感。 双丫髻 先将发收拢于顶,然后分两股向上各扎成一个小髻,髻上装饰珠翠花钿等物。 一般为侍婢、贫家未婚女子常梳的发式。

据传在商朝就有丫髻,之后各代都有所变化,到唐代从式样上更为讲究。

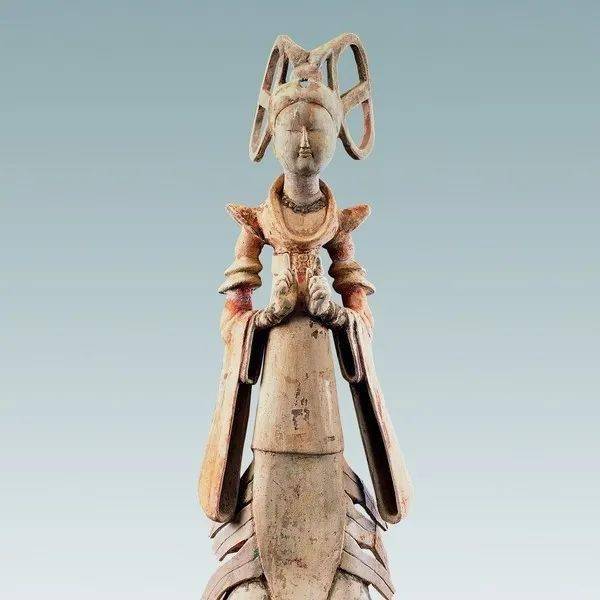

丫髻为女子从视觉上增添了几分俏皮,看上去英姿飒爽。 双鬟望仙髻 双鬟望仙髻是一种高束于头顶,呈双环形的发髻。 其先将头发分成两股,再用丝绦束缚成环形。髻前饰一小孔雀开屏步摇,髻上珠翠如星。 此发式有追求之感,瞻望之状,故称双鬟望仙髻。

据《髻环品》载,唐玄宗时,宫中盛行双鬟望仙髻,后为贵族妇女所崇尚和喜爱,宋代时仍然十分流行。

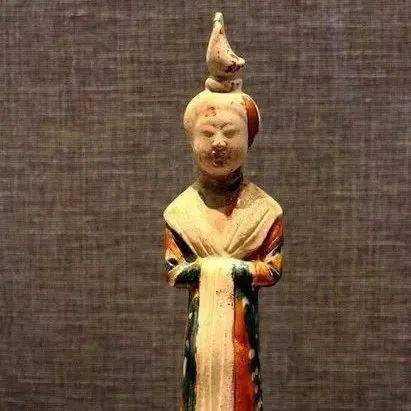

螺髻 亦名翠髻,因其形而得名。梳理时,先将头发用黑丝带束缚起来,在头顶部编盘成螺壳形状,并在髻后垂彩色丝带。

螺髻在初唐时盛行于宫中,古人曾有“螺髻凝香晓黛浓”的诗句,后来也在士庶女子中流行,直到宋、明各朝,仍有妇女喜欢。

高髻 又称“峨髻”,高髻是头发高耸矗立于头顶上的一种发髻,根据发髻的形状可细分出不同种类,常见的有单球髻和双球髻等。

元微之《李娃行》:“髻鬟峨峨高一尺”;欧阳詹诗“高髻若黄鹂”,对高髻的高度和形状作了描述。

双垂髻 双垂髻将头发分为两部份,在头的两侧各盘成上卷下垂环。

一般未婚女子或宫女、侍婢、童仆多梳此发髻。据传这种发式在战国时已有,唐代把它示为未婚女子的标志,盛唐时最为流行。

作为“礼仪之邦”的中国 古代发髻是劳动人民智慧的结晶 是中华民族固有习俗的 一种外在表现形式 特别说明:图文部分源自网络,如有侵权,请及时联系删除!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】