| 中国农村疾病谱的变迁及其解释框架 | 您所在的位置:网站首页 › 中国人死因数据 › 中国农村疾病谱的变迁及其解释框架 |

中国农村疾病谱的变迁及其解释框架

|

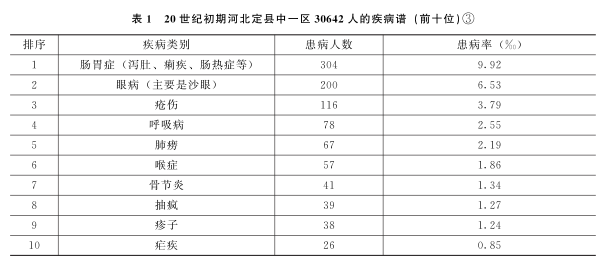

上述数据主要是基于疾病谱 (disease patern)这一维度对全球和中国健康状况作出的总体描述。疾病谱是将疾病按其危害程度的高度而作出的排序。一些卫生统计数据和学术文献常用死亡率作为指标来排列疾病顺序 (即死亡疾病谱或死亡谱),以此判断何种疾病对人们的健康威胁最大。死亡无疑是对健康的最高威胁,然而用死亡率来排列疾病,容易将严重致命的疾病 (比如恶性肿瘤、烈性传染病)摆在死因的首位 ,忽视了那些虽然不会快速致命 ,却广泛分布 ,给人们日常生活带来持久影响的疾病 (比如风湿病、高血压、糖尿病等)。故而本文将疾病谱界定为按患病率或发病率 的高低而排列的疾病顺序 ,其目的不在于展现哪些疾病更易导致人们的死亡 ,而是着眼于各种疾病的发生频率、疾病的种类及其变动情况 ,从而有利于我们分析疾病的流行特点和风险因素 ,以获得居民的患病规律 ,为采取综合防治措施提供依据。 总体上看 ,有关疾病谱的研究主要存在于公共卫生和流行病学领域。其文献大体包括两个方面 :一是将疾病谱及其变迁仅仅作为研究的背景 ,关注的重心是在新型疾病谱下的疾病负担、医疗保障和防治策略等主题 ;二是通过具体指标呈现出某个国家、地区或者某个医院的疾病排序 ,然后讨论遗传、老龄化、污染、行为等不同风险因素对疾病谱转变的影响。国内有关疾病谱的研究还倾向于将 “中国 ”作为一个数据的整体 ,或是因为城市既有数据的完备性 ,将城市居民或城市医院的疾病谱作为考察的对象。上述研究的贡献在于让我们看到了疾病谱变迁对国家和社会各个层面的重大影响 ,以及影响疾病谱变迁的诸多风险因素。然而 ,一方面它们并没有将疾病谱形成的过程作为考察的核心 ,对疾病谱转变的根本机制缺乏探讨 ;另一方面较少考虑到农村居民患病的特殊性和总体状况。这是本文聚焦于农村疾病谱及其解释框架的研究起点。 当前 “健康中国 2030”、“乡村振兴战略规划 (2018—2022)”以及精准扶贫等国家政策正在广大农村如火如荼地开展。对于农村的振兴和发展 ,农村居民的健康无疑具有重要的意义。对农村疾病谱转变及其内在逻辑的清醒认识 ,不仅有助于健康扶贫政策有序合理地开展 ,也为制定精准化的农村居民健康促进策略提供明确的、具有针对性的现实依据。 为此 ,本文致力于回答 :中国农村的疾病谱在近百年里经历了怎么样的变化 ,(哪些疾病持久地影响着农村居民的健康 ?哪些疾病只是阶段性地出现 ?哪些疾病是当下最主要的威胁 ?)以及这种变化的内在逻辑和机制何在 ?笔者将首先借助既有的统计数据展现农村疾病谱在近一个世纪的转变过程 ,显示农村疾病谱变迁的一般模式和规律 ;然后在既有文献分析的基础上对疾病 (尤其是慢性病 )重新作出社会类型学的划分 ,并提出可能的解释框架 ;为了验证这个框架的解释能力 ,本文以一个村庄为案例作出初步展演 ,以期看到不同因素之间复杂的动态关系以及内在逻辑。 二、中国农村疾病谱的百年变迁 中国的生命统计工作开展较晚 ,尽管在 19世纪末 ,中国海关在编写《海关十年报告》时,搜集到了上海等通商口岸中的人口和疾病数据 ,但范围十分有限 ,且大多只是零星记载 ,缺乏系统性。直到 20世纪初 ,我国医学界和卫生部门才开始有系统的生命统计调查。但这些调查主要集中在城市 ,数据主要来自城市的医院 ,聚焦城市人口的出生率、死亡率和死亡原因。对于近代中国总体的疾病状况 ,医学家李廷安先生曾总结道 :“我国幅员辽阔 ,地理气候不同 ,故除痨病、伤寒、痢疾、天花普遍存在外 ,尚有因地而殊之地方病 ,其较为显著者有广东湖南等省之钩虫病、东南各省之疟疾、江浙两省之日本血吸虫、华北 (山西尤甚 )之白喉、河北江苏之黑热病 ,以及上海蒙古一带之花柳病。”总体上看 ,近代中国危害人民健康最为严重的疾病是传染性疾病。对于上述部分疾病 ,在20世纪上半叶 ,相关部门曾有过专门的调查 ,一些调查也集中在农村开展 ,但这些调查往往局限于单一疾病的发病情况,尚未涉及疾病谱的状态。 (一)定县实验 :20世纪初期农村的疾病谱 20世纪初期 ,有资料记载的农村卫生调查主要包括 1926年贾达逵在河北遵化县开展的卫生调查和 1929年上海卫生局在高桥区开展的卫生调查。这两次调查主要集中于人口出生率、死亡率和死亡原因调查 ,尚未涉及以患病率或发病率为指标的乡村疾病谱状况。中国乡村建设运动中的定县卫生研究是新中国成立之前全面系统考察农村疾病谱的典范。对这项研究作出最大贡献的两位学者是当年在清华大学社会学系任教的李景汉教授以及留美归国之后在北京协和医学院担任公共卫生学讲师的陈志潜先生。 李景汉 1930年领导的一次对定县中一区 5255户家庭 (共30642人)的人口调查中涉及卫生问题。当时该地区的疾病谱 (前十位 )排列如表 1。鉴于疾病调查的难度和当时调查技术的限制 ,这份数据不免有遗漏和重复登记的情况。然而 ,这次大规模的样本调查为我们史无前例地呈现了 20世纪早期华北农村居民的患病状态 ,也为我们初步窥见当时中国农村的疾病谱提供了可能的参考。统计显示 ,患病人数最多的疾病是消化系统疾病 (肠胃症 ),多因不洁净的水和食物导致的病菌感染 ;其次为眼病 ,尤其是沙眼。据当时平民教育促进会的医生估计 ,定县患有沙眼的人数占总人数至少达 60%以上 ,皆因沙眼容易导致人与人 ,尤其是家庭内成员的相互传染。在这份统计列表中 ,皮肤病 (如疮伤、疹子)、呼吸系统疾病 (肺痨)、骨节炎、喉症、抽疯和其他传染病 (疟疾 )等也困扰着当地的村民。

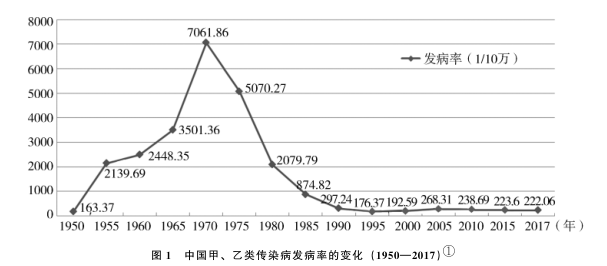

很明显 ,在上述疾病清单中 ,多数疾病是因为公共卫生 (也包括个人卫生 )的缺失导致的病菌感染和传播 ,这是陈志潜在定县开展公共卫生实验的现实背景。为此,陈志潜将他的卫生实验的重点放在改善当地的公共卫生和母婴安全上 ,具体包括:饮水消毒、种痘、改厕改井、卫生宣传、训练旧式接生员、培养助产士等。由于1937年抗日战争爆发 ,乡村建设运动以及卫生实验戛然而止 ,我们对乡村卫生实验的当时效果不得而知 ,然而 ,陈志潜的卫生实验及其建立起来的卫生防疫体系却为新中国的公共卫生模式提供了一个具有启发意义的范例。定县的数据虽然只是华北一个县域的数据 ,但大致可以说明当时中国农村的情况 :传染病严重威胁着人们 ,尤其是母婴的健康和生命安全。 (二)新中国的卫生防疫与传染病问题 1949年11月1日,中央人民政府卫生部正式成立 ,这标志着作为新中国国家层面的卫生专门机构的建立。在1950年和 1952年召开的第一届和第二届全国卫生会议上 ,国家确定了卫生工作的四大原则 :“面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合 ”。这四项原则成为指导当时乃至当下中国卫生工作的基本准则。在上述原则的指导下 ,卫生部牵头的一系列国家层面的、面向人民群众的防疫措施得以展开。 与一些具体措施对应的 ,是从 1952年起在全国掀起的声势浩大的爱国卫生运动。在 “动员起来 ,讲究卫生 ,减少疾病 ,提高健康水平 ,粉碎敌人的细菌战争 ”的号召下 ,诸如 “除四害 ”和 “两管五改 ”(管水、管粪、改井、改厕、改炉灶、改牲畜圈棚、改室内外卫生 )活动得以在城乡展开。爱国卫生运动虽肇始于 粉“碎敌人的细菌战争 ”,激发民族情感 ,或者说它虽然出于国家的政治和军事目的 ,却有意无意地将卫生深入到人们的日常生活和实践中 ,从而具有健康保健的现实意义。1965年毛泽东主席发出 “把医疗卫生工作重点放到农村去 ”的指示 ,数以百万的 “赤脚医生 ”作为一项创造性制度应运而生 ,为改变农村缺医少药的局面 ,对国家具体防疫措施的农村落实作出了具有历史意义的贡献。 由于缺乏农村传染病长时段的数据 ,笔者没法绘制农村传染病发病情况的数据图。通过全国甲、乙类传染病发病率的变迁过程 (如图 1)可以看出 ,在新中国成立初期 ,我国每年新增的传染病感染人数持续上升 ,导致传染病的发病率居高不下,到1970年达到顶峰 (7061.86/10万)。从20世纪 70年代末开始 ,传染病的发病率开始快速回落 ,到2017年发病率为 222.06/10万。由于中国的大部分人口仍然集中在农村 ,所以依据全国的数据 ,以及结合下文 20世纪 80年代后国家卫生服务调查的农村部分 ,我们依然可以初步断定 ,中国农村传染病的发病情况与全国基本一致 ,在20世纪 70年代后下滑 ;传染病在20世纪 90年代后逐步让位于慢性病 ,不再构成人们患病的前几位疾病类型。

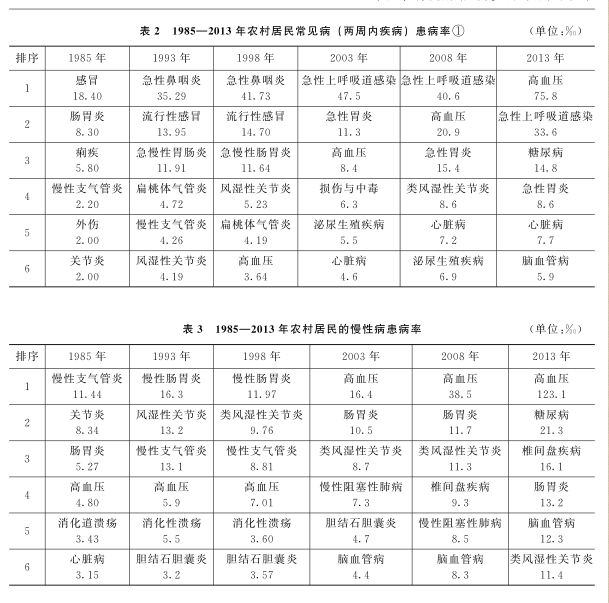

(三)改革开放后的农村卫生调查 :1985—2013年 全国农村卫生服务调查始于 1985年。这次调查首次将农村人口的常见病 (两周内主要疾病 )患病率、慢性病患病率纳入调查的框架之内。而后 ,从1993年开始 ,国家每五年在全国范围内开展一次规模较大的全面的居民健康调查 ,为城乡居民健康状况的比较提供了可能。 表2和表3综合了 1985年到 2013年中国农村居民常见病的患病率和慢性病患病率的情况。可以看出 ,在20世纪 80年代初期 ,农村居民主要的疾病构成为普通的感冒、肠胃功能紊乱、慢性支气管炎、劳作损伤和关节炎。与20世纪早期华北农村 (定县 )的疾病谱相比 ,呼吸系统疾病 (慢性支气管炎 )和运动系统疾病 (关节炎)依然威胁着农村居民的健康。变化的是 ,过去的鼠疫、霍乱等烈性传染病几近消灭 ,曾经感染率极高的沙眼已难寻踪迹 ,仅有痢疾作为传染病尚存于人们的日常疾病中。到20世纪 90年代初期 ,在农村居民的前六位常见病中 ,除流行性感冒 (具有传染性 )外,其他皆为一般性的急慢性疾病 ,如鼻咽炎、肠胃炎、气管炎和关节炎。从20世纪 90年代末期开始 ,农村居民的高血压、糖尿病、心脏病、脑血管病等慢性病患病率逐渐上升 ,连同急性病 (如急性上呼吸道感染和急性胃炎 )和其他慢性病 (如椎间盘疾病、类风湿性关节炎 )构成了主要的疾病类别。

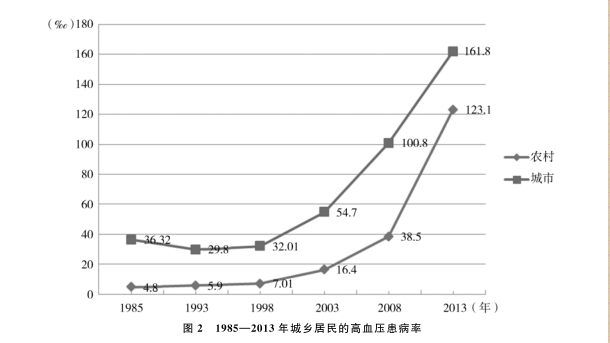

表2和表3的一个突出特点是,高血压在过去的30年一跃成为了农村居民的首位疾病,在2013年,农村居民的高血压患病率高达 1231‰。这就意味着每 10位村民,就有一位高血压患者,每10位老年人有近4位患高.血压 (见表 4)。如果把城市和农村居民高血压患病率作出比较就可以发现 (图2),城乡高血压的患病率在20世纪80年代初到90年代末 ,变化幅度微弱 ,进入 21世纪后 ,患病率快速增长。虽然总体上城市居民的高血压患病率仍然高于农村居民 ,但在过去的 30年,城市居民高血压的患病率增长了 3.5倍,而农村却增长了 24.6倍。

历年卫生统计数据显示 ,慢性病的患病状态有年轻化的趋势 ,但总体上看 ,随着年龄的增长 ,60岁以上的老年人罹患慢性病的概率要大于年轻人。如果比较城乡老年人慢性病的患病情况 (表4),就会发现 ,高血压、糖尿病、脑血管病、慢性阻塞性肺部疾病成为城乡老年人的共同威胁。差别在于 ,在城市的老年人中 ,缺血性心脏病成为第三位的疾病 ,而农村老人更容易受到类风湿性关节炎的困扰 ;城市老年人糖尿病的患病率远高于农村老年人 ,而农村老年人的慢性阻塞性肺部疾病的患病率高于城市老年人。

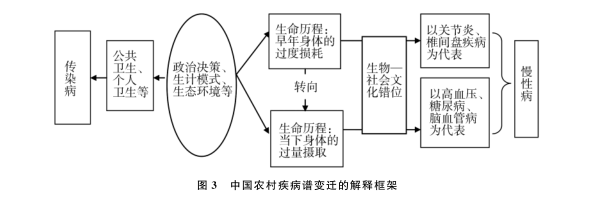

综上数据 ,在近一百年中 ,中国农村疾病谱的变迁表现出如下的特征 :(1)20世纪初期 ,农村的疾病谱以传染病为首 ,传染病 (如沙眼、疟疾、天花、结核病)、消化系统疾病 (如肠胃功能紊乱)、呼吸系统疾病 (如气管炎 )和运动系统疾病 (如关节炎 )占据了人们疾病谱的主体部分。河北定县农村疾病谱的数据为我们窥见这一患病状况提供了可能。( 2)新中国成立后的数据表明 ,在一系列干预措施下 ,传染病的发病率在 20世纪 70年代末开始下滑 ,传染病逐渐在疾病谱中占据微小的份额,代之的是慢性病成为中国主要的公共健康和个人健康问题。这在农村也不例外。(3)20世纪 90年代 ,尤其是 21世纪以来 ,虽然城市居民慢性病的患病率仍然高于农村居民 ,但城市慢性病患病率趋于平缓 ,农村慢性病的患病率却快速上升 ,接近城市 ,以高血压、脑血管病、糖尿病为代表的慢性病已经成为困扰农村居民的主要健康问题。( 4)需要引起我们注意的是 ,与20世纪早期影响农村居民的疾病相比 ,消化系统疾病 (如肠胃炎)、呼吸系统疾病 (如慢性阻塞性肺部疾病 )和运动系统疾病 (如关节炎 )依旧影响着农村居民 ,尤其是农村老年人的生活质量。 三、生命历程与疾病的社会类型学 :一个解释框架 面对农村疾病谱的变迁 ,三个相关问题需要解释 :一是为什么传染病发病率在 20世纪初期居高不下 ,在20世纪 70年代末后开始下滑 ,当下基本保持在较低的流行水平 ?二是为什么某些慢性病 (如气管炎、关节炎 )一直困扰着农村居民 ?三是以高血压、脑血管病和糖尿病为代表的慢性病为何在 20世纪 90年代后逐渐占据了农村疾病谱的首位 ,成为人们健康和生命的最大威胁 ?简言之 ,在农村疾病谱变迁的研究中 ,不仅要研究 “变”,也要把 “不变 ”纳入思考的范畴。 已有的文献和民族志资料显示 ,传染病和慢性病在采集社会甚少高发 ,它更偏爱于农业社会及之后的社会形态。这是因为农业社会的出现及现代化过程为传染病和慢性病的大范围流行提供了历史性条件。这些历史性条件包括人口规模和人群交流的扩大为传染病的流行提供了现实基础 ;驯养动物导致人畜共有疾病的传播 ;水井和人畜粪便接触导致的病菌传染 ;营养不均衡 (以碳水化合物为主)、两级分化、过度劳累等引起的营养不良和慢性疼痛 ;当下工业社会的久坐、缺乏运动、过剩营养、高糖饮食的生活方式 ,成为肥胖和慢性病的触发因素。诸多学术研究也表明,健康和疾病与人们出生、成长、生活、工作、医疗等环境密切相关 ,这些环境受到全球、国家和地方有关金钱、权力和资源分配的影响 ,从而导致了国与国、国家内部以及人与人之间的健康不平等。如此描述,并非让我们回到采集社会中去,而是在于强调传染病和慢性病作为生物性疾病,实则具有深刻的历史和社会根源,它们是生物—社会文化交织的结果。 在传染病的防控上,政治的稳定和经济的发展以及更直接的,公共卫生 (尤其是免疫接种、改厕改水、母婴保健等)和个人卫生的改善、足够的营养供给等都起到了尤为关键的作用。上文也提及,新中国成立后的一系列有关传染病的制度和规范的落实,卓有成效地促使传染病发病率在20世纪70年代后大幅下滑,某些传染病 (如天花、霍乱、鼠疫等)基本被消灭,诸如艾滋病、“非典”等新型传染病已得到有效控制。 在慢性病的发病机理上,遗传和基因是可能的原因之一,其共同风险因素在于烟草使用、不健康饮食、缺乏身体运动和有害使用酒精等生活方式问题。然而,慢性病在不同时代、城乡之间的不均衡分布提示我们,它的分布与不同时空下的社会情境相关。笔者也并不满足于将慢性病简单地看成是生活方式转变的结果,因为这样既没有区分不同类型的慢性病,也极易将慢性病的发生看成是个人行为的产物,忽视了慢性病的社会文化过程,以及这些复杂过程与身体之间的内在联系。 人类学 (尤其是医学人类学)对生物—社会文化整体性的强调为我们重新审视慢性病的发生过程提供了可能的路径,从而帮助我们去揭示慢性病流行和分布的政治、经济、社会、文化、心理、身体因素之间复杂的动态关系。在人类学文献里,有两套看似矛盾的视角致力于探讨慢性病的发生机制。 第一,生物—社会文化视角。它总体上认为慢性病是 “现代性疾病”。一些研究从历史变迁的角度解释了慢性病作为现代性疾病的根源。我们的文化,尤其是物质摄取,在工业革命后,发生了数量上和质量上的飞跃,造就了现代的生活方式 (缺乏运动、过剩的营养、高糖饮食等),但人们的身体却没有相应地适应过来,从而导致慢性病的发生。发展中国家和不发达国家 (及农村)之所以也成为这些疾病的发生地,源于这里的人们快速地接受了现代生活方式。这类研究指出,慢性病的出现和传播是文化涵化的结果,是生物 (身体)—社会文化错位的必然产物。 第二,社会苦难 (social sufering)视角。这种视角直指社会的不平等,认为慢性病既是社会苦难的表达,也是社会苦难的产物。这种视角源于对疾病在人群中不均衡分布的反思和批判,因为社会底层、移民人群、边缘人群等经常不成比例地被某些疾病所困扰。比如糖尿病在北美地区更 “偏爱”土著人群、移民和社会底层。这种视角强调疾病的发生实则具有深刻的社会根源,建议我们应该更多地将注意力放在那些政治经济学的力量上 (如殖民主义、不平等的力量、糟糕的政策等),它们通过个人的经历、行为和信念调节着生物性的指标。 两种视角一个指向 “甜蜜的生活”,另一个则批判 “社会的苦难”,看似矛盾,实际是从不同层面探求疾病发生的过程。生物—社会文化视角侧重于身体面对现代生活方式的不适,而社会苦难视角则指向这种不适背后的社会根源。两种视角都承认,慢性病是生物 (身体)—社会文化的错位,是人们过往生命历程 (或甜蜜或苦难)累积的结果。这启发我们,在探求中国农村疾病谱中慢性病的发生过程时,在医学人类学的整体关怀下,仍需借助生命历程理论理顺生物—社会文化错位的不同类型,以及它们可能的内在关联。 研究生命历程的学者通常将个人自传性的经历和事件放在他们所生活的历史时间和空间背景下分析,以期寻找一种将生命的个体意义与社会意义相联系的方式。将生命历程引入到健康和疾病研究上来,已经成为研究者评估患病风险和健康不平等的有力路径。比如有研究发现早期的不幸会持续地给健康造成影响,即使人们后来经历了向上的社会流动,这种负面效应也持续存在;贫困经历会产生劣势积累,加大了农村老年人口的健康风险。这些研究表明,在分析健康或疾病的发生过程时,不仅要关注当下的健康或患病状况,更需要把视角延伸到人们过往的,尤其是早年的生命历程,因为成年期的健康或疾病可以视为生命历程中一系列有利或不利事件、经历堆积而成的结果。 将医学人类学对慢性病的探讨和生命历程理论对疾病风险的研究结合起来,就会发现,在慢性病的形成过程上,我们不仅要关注人们早期的 “苦日子”,也要关注生计转型之后 “好日子”带来的不适。下文案例的分析将表明,好日子不仅不能抵消过往的苦日子,甚至因为过往的经历而导致另一种生物—社会文化的错位。具体来说,中国的农村居民,尤其是中老年人,在他们生命历程中,早期经历的苦日子 (贫困、饥饿、劳累等)对身体造成了过度的损耗,随着年龄的增长,身体的病变 (如关节炎、椎间盘疾病)日益突显,此乃早期经历的身体呈现 (embodiment);而生计转型带来的物质资源的丰富并没有抵消早期经历带来的不幸,它使得身体消耗的减少和身体摄取的过量 (高糖、高盐、高脂肪的饮食,久坐少运动的生活方式等)同时发生,这对遭受长久饥饿和劳累的身体来说,带来了另一种错位,以高血压、糖尿病、脑血管病为代表的慢性疼痛是这种错位的体现。 这里权且把苦日子导致的慢性病称为 “过度损耗类慢性病”,把物质资源丰富后的慢性病称为 “过量摄取类慢性病”。这种划分,不是表明它们的分割,因为从根本上说,过量摄取类慢性病看似源自当前生活的 “甜蜜”,实则是甜蜜的陷阱,它反观了过往的生命历程。生命历程观照下的疾病划分,相对于疾病的生物类型学,不仅显示了生物—社会文化错位的不同类型及其关联,也让我们看到这种错位与人们生命历程和社会情境的关系。相对于社会学家常用的健康自评量表以及将疾病作为一个整体,这种划分表明不同的生命历程不仅导致健康的不平等,它还会直接导致不同的疾病类型,以及多类型疾病的共存状态。为了完整呈现中国农村疾病谱变迁的解释框架,图3亦将传染病与公共卫生和个人卫生的关系呈现出来,尽管这方面内容笔者只是简要地提及。

四、一个村寨的案例 本文将以一个普通的村寨 (化名上寨 )为例 ,进一步展现上述框架的解释能力。2013年7月初至 8月初、2017年7月中旬到 8月中旬和 2018年7月下旬到 8月下旬,笔者曾三次到上寨作田野调查。上寨坐落在海拔 1336米的当地圣山三省坡脚下,地处湘黔桂三省的交界处 ,隶属湖南通道侗族自治县。它距离通道县城 65公里,距镇政府所在地 12公里。据村委会的公告栏显示 ,2018年全村包括 19个村民小组 ,共有 675户,总人口 2941人,其中 97%为侗族。上寨原本由上寨和下寨两个行政村组成 ,由村中十字路口的一条分界线隔开 ,但人们的日常生活、亲属关系并没有因此而分割。2017年,两个行政村合并为一个行政村 ,统称为上寨。在国家精准扶贫政策的支持下 ,2017年全村人均可支配收入为 3080元,2018年底已经完成 “脱贫摘帽 ”工作。 新中国成立后的相当长时间内 ,村庄常被传染病困扰。当时的集体劳作方式以及营养不良 ,无疑使传染病的传播速度更快。当时流行的传染病主要是疟疾、肺结核、肝炎、脑膜炎、天花、麻疹、丝虫病等。一份 1965年8月 30日由播阳公社 (上寨 1958年至 1961年隶属播阳公社 ,1961年后隶属独坡公社 )卫生所编写的《卫生员手册》,重点介绍了当时危害当地人民健康的最严重疾病 ——疟疾及其防治办法 ,记载着 “谷子黄、摆子 (疟原虫 )上床 ”,“谷黄无人收割、腹饥无人为炊 ”的悲惨景象。 在近 30年的温饱生活里 ,村庄的疾病谱已经由过去的传染病和营养不良类疾病,逐渐转变为慢性疾病。2017年,在原下寨行政村 ,总人口约 1300人,65岁的老人有 150人 (占总人口的 11.5%),其中高血压患者 29人,糖尿病患者 3人, 还有重型精神病患者 5人。笔者走访的 60岁左右的老人 ,也多抱怨有关节炎、胃病、气管炎等慢性病痛。可以断言 ,在当下 ,以关节炎、胃病、气管炎、高血压为主的慢性病 ,几乎困扰着村庄一半以上中老年人的身体。 (一)苦日子的记忆与身体损耗 1.饥饿及其长期效应 侗族的传统建筑是干栏式木制房屋 ,多为两层 ,条件好或者人口多的家庭才有三层。一楼是杂物房、储物间 ,也是圈养家畜的地方 ;二楼是客厅 (公共空间)、厨房,以及卧室。如果有三楼 ,卧室自然就在三楼。传统木质房屋有很多优势 ,比如通风好、干燥 ,建筑成本相对低廉。即使现在很多家庭盖上了砖房 ,一些老人还怀念过去木房子的时代。与砖房相比 ,木房的最大威胁是火。二楼厨房、火塘 ,乃至煤油灯、电线老化 ,都增加了发生火灾的可能性 ,而村寨密密麻麻的房屋则容易导致火灾的范围扩大。据村里的老人回忆 ,新中国成立后 ,村里发生大小火灾共有 6起,以1956年、1959年和 1963年发生的三次火灾最为严重。1956年的火灾 ,烧毁 100多栋木房 ,烧死 1人;1959年和 1963年的火灾 ,也烧死 2人,将三个鼓楼片区的 200多户房屋 ,以及他们几乎所有的家当都烧成灰烬。 20世纪 50年代末到 60年代初是中国的一个特殊时期。和中国大多数村庄一样,上寨村民在经历过农业生产的互助组 (1954年前后)、初级社 (1955年前后 )和高级社 (1956年春 )之后 ,在1958年走向人民公社的完全集体化时代 ,开始了 “大锅饭 ”的生产生活模式 (1961年下半年集体食堂又下放到家庭)。农业集体化时代的劳动积极性和效率问题自是粮食问题的一个方面 ,更为要紧的是 ,为了支持国家的建设步伐 ,上寨抽调了精干的年轻劳动力 ,去支援附近县镇的建设 (主要是修铁路、修公路、栽树、钢铁生产和采矿)。村里抽调了大量的劳动力外出 ,而这些劳动力仍然需要在本村拿工分 ,分口粮。也就是说 ,参与生产粮食的分子是中老年村民 ,而参与分配粮食的分母则是所有的劳动力 (包括外调人口以及村里的五保户)。加之当时种植的粮食是老品种 ,亩产还不足 300斤稻谷。在先国家 (国家粮)、后集体 (储备粮)、再个人的分配体系下 ,每个人实际上只能分到很少的粮食,难以糊口。 村里 70岁以上的老人们 ,大多还对青少年时期的苦日子记忆犹新。饥饿、疾病、死亡是这个时代带给他们生命历程中永久的伤痛。“大锅饭 ”只进行三年左右的时间 ,不再持续 ,而后重新将粮食分配到各家 ,但集体化的劳作方式和粮食品种的限制,仍然没有改变人们的饥饿状态。长期的饥饿不仅导致营养不良类的身体疾病(水肿、干瘦病等),带来肠胃功能紊乱,甚至降低了妇女的生育能力。 已有研究指出,出生或成长于 “三年困难时期”(1959 — 1961 )的婴儿和儿童在他们成年阶段身高较矮小,健康和经济状况较差,且这段饥饿经历还会提高他们老年后患慢性病的概率,降低他们的认知能力。生物学家的研究假设也指出,长期的饥饿不仅导致短期内的营养不良问题,伤及消化系统,甚至会带来长期的身体效应,增加慢性病的患病风险。人们从长期的饥饿和营养不良,转向当下的饮食无忧、过量摄入、少量消耗,看似是生命历程从 “苦日子”转向 “好日子”,实则会导致身体在短时期内难以适应过量增长的营养供给,下文讨论的过量摄取类慢性病则是这种身体不适的可能结果之一。 2.过度劳累的累积后果 人们在叙述过去苦日子时,往往把饥饿和劳累联系在一起。又饿又累成为集体化时代留给人们的阴影。和全国大多数村庄一样,在集体化时期,上寨的每个家庭都分配到不同的生产队里。在日常的劳动中,每日的安排都有生产队长在前一天安排好。村民们说,虽然那时也存在出工不出力的情况,但多数村民还是老实本分,辛苦干活。在人们的记忆中,一年四季,除了下雨、下雪,基本上都有安排农活。 63 岁的石爷爷现在身体大不如从前,腰痛一直折磨着他。最近几年,他左腿的膝关节也开始痛了。石爷爷回忆起自己的孩童时代,觉得太辛苦了。 (我)六七岁的时候,就用小竹桶挑水,然后回家倒到缸里。那时候四个生产队共用一个老水井,要是去晚了,就没水了,水井就干了。为了挑够一家人一天够用的水,有时候要四五点就起床挑水。在大集体时候,白天就放牛、割草,算一两个工分。一年下来,除了冬天时候农闲一些,其他时间队长都会分配工作。种田、除草、放牛、补田埂、上山砍树这些。 长期持续的劳累带给身体的损伤,在人们年轻时不易察觉,但随着年岁增加,一些病变就突显了出来,腰疼、关节痛可能是这种长期劳累的岁月在人们身体上留下的痕迹,或者说这是一种早期经历的具身化过程 (embodiment )。正如村里一位当年的赤脚医生所感叹的: 主要是太辛苦,又吃不饱。就像一台机器,每天运作,但不给加油,也会坏的。我们这里风湿病很多,很多老人都有风湿病,关节痛。他们从小就担太多,太累了,白天出去干活,晚上还得担柴回来。那时候家家户户都养牛,每天还得给牛割草 ,一天搞好多次。那时候一天走路走很远的 ,挑个担子要走几十里路。还是劳动过度 ,劳损 ,关节神经受累。 如果说在困难时期人们吃不饱 ,还需要承担繁重的体力劳动 ,加大了对身体的损耗 ,那么 1981年村里分产到户之后 ,情况是不是有所改变 ?很多村民坦言 ,分产到户之后 ,尤其是村里引进杂交水稻之后 ,粮食产量大幅增加 ,困扰人们吃饭的问题解决了。然而 ,温饱问题的解决并不表示人们的辛苦程度的减轻。一位近 70岁的村民告诉笔者 : (分产到户后 ),自己扒 (干活 ),才有饭吃 ,加油干 ,才有饭吃。分产到户老百姓举双手赞成 ,但是懒汉反对。村里有个老人家 ,他跟我说 ,他不喜欢包产到户 ,过去大集体时 ,他们家怎么也能领点口粮 ,杀猪了也能分点猪肉。现在什么也没有了 ,有时候河里有条死狗、死鸡 ,村民就让他去拿。那都是别人不要的 ,给他。 也就是说 ,在过去干多干少一个样的集体化时代 ,还存在出工不出力的情况 ,然而 ,分产到户之后所谓的激发村民的积极性 ,其实就是要求每个家庭更加投入地参与农业生产。勤劳致富作为中华民族的美德 ,再一次成为人们辛勤工作的动力。这在传统农业生计里 ,就意味着身体的更大付出。68岁的杨爷爷最近几年关节痛得厉害 ,有时根本下不了床 ,不得不三天两头去村卫生室打止痛针。说起分产到户后的家庭生产 ,他一个劲地摆头 : 辛苦得很。我们家的田靠近虾团寨 (隔壁村 )了,走路要 1个小时。在抢收的时候 ,连饭都顾上不吃。要把稻挑回来 ,假如下雨了 ,稻会长芽 ,一家人的口粮就完了。那时候没有公路、也没车 ,什么都是靠肩膀。 在人们饥肠辘辘之际 ,哪怕是一点的体力付出 ,都可能觉得是对身体的莫大损耗。而在人们温饱解决之后 ,村民的劳累则主要归结于传统农业生计模式带来的身体损耗。一首当地侗族民谣总结了人们一年的农事安排 : 正月砍柴堆放 ,二月翻地畲荒 ,三月浸种下秧 ,四月耙练田塘 ,五月耕牛催膘,六月薅棉薅田 ,七月修割田坎 ,八月铲油茶山 ,九月铡禾上晾 ,十月放禾归仓,冬月修补田塘 ,腊月齐家欢畅。 可以看出 ,在一年十二个月中 ,除了寒冬腊月稍有休闲外 ,其他月份都被各种农事填充。传统的犁田、耙田以牛耕为主 ,假如我们计算养牛的付出 ,就会发现 ,除了冬天牛吃稻草 ,其他月份家庭都需要一个单独的劳力 ,风雨无阻地给牛准备草料,这是一个巨大的、不厌其烦的体力付出。可以肯定地说 ,如果农村的生计模式不改变 ,不引进更为机械化或便利化的种植技术 ,即使种田可以养活一家人 ,但其辛苦程度并不会随着温饱问题的解决而减轻。长久的重体力劳动实际是对身体的持续损耗,而腰痛、关节痛则是这种持续损耗的累积结果。 (二)生计转型、身体惰性与过量摄取 1.生计、交通与身体惰性 上寨和中国其他大部分农村相似,人们生活真正好转,是在20世纪80年代初的分田到户。在劳动积极性提高以及水稻亩产量增加的前提下,饥饿问题渐渐离村庄远去。正如上文所言,虽然饥饿已经被温饱所替代,但农村繁重的体力劳动一直到20世纪90年代才渐渐缓解。这得益于农村生计模式的转型,以及交通、农业技术的发展。 从20世纪90年代开始,村里的年轻人渐渐脱离传统的农业生产,远离家乡去广东、福建、浙江等经济发达地区打工,村里的中年人在农闲时期去附近的广西、贵州等地打短工,老年人则负责照看家里,包括照顾年幼的孙子孙女。身体状态良好的老人也会挑选水源充足、路途便利的田地种些庄稼,以够留守的家人食用。年轻人常年在外,老人小孩对粮食的消耗有限,就上寨来说,种田不再是农民的主要事项,大量的田地,尤其是偏远的田地要么荒芜,要么种植其他的经济作物,如茶叶、药材等。在这个时期,很多现代农业技术被介绍到村里,包括耕田机、化肥、除草剂的使用,这使得即使种田,也要轻松很多。耕田机的引进,也让村里养牛的农户所剩无几,人们不再风雨无阻地每天给牛准备草料。回想当年,放牛、割草还是大多数农民儿时的记忆,现在仅有几户老人还在坚持养牛,不是为了耕种,而是为了贩卖。前文的案例已经表明,在20世纪70年代之前,村民的出行几乎完全靠步行,而运输的工具基本是人力。当下村里有中巴和小巴车去镇政府、县城和附近的广西集镇,大多数家庭也有了摩托车,四十几户家庭有了小轿车。人们的出行、物资的交换更为方便。 由于生计的转型和交通的改善,重体力劳动几乎远离了村寨。许多村民告诉笔者,过去经常爬的三省坡,已经好多年没有上去了。与曾经劳累和营养不良所引起的干瘦形象形成对比的是,村里的 “胖子”渐渐多了起来。这在贫困岁月是难以想象的。肥胖甚至成为生活富足的象征,因为起先村里只有一些从事清闲工作,又有稳定收入的人 (比如班车司机、村干部、小学教师、医生、杂货店老板等)开始 发“福”。然而,没过多久,肥胖和超重问题开始延展到普通村民。肥胖 (以及其他不良的饮食习惯)与诸多慢性病之关联早已为医学界所共识,而村民们在自己身上看到了它们之间的关联。村里一位1.6米身高的60岁大叔,曾向笔者抱怨自己的肥胖 (超重)及疾病问题。 记得分产到户之前只有107斤。我开始长胖在 (20世纪)80年代,高峰期到140斤,现在130斤左右。人胖了,问题就多了。我前几年去检查有高血压,现在血压平稳一些了。还有糖尿病。我现在不吃糖的,每顿 3 两饭,菜也淡一点。 人们的超重或肥胖不仅来自于生活的富足,可能也源自人们的 “久坐”。笔者每次经过鼓楼或凉亭,总能看到熟悉的村民。他们几乎每天都来鼓楼 “报到”,风雨无阻。他们来了后,就安静地坐在鼓楼里,甚至半天都不走动一下。鼓楼确实为男人们提供了一个排解无聊的公共空间,然而这里也成为人们 “久坐”的热板凳。久“坐”经常被看成是工业化、机械化时代的身体表征,但在缺乏娱乐或是难以组织 “旧业”(比如吹芦笙)的农村,它也成为了中老年人的生活模式。 新中国成立后的30年相比最近的30年,人们的生命历程从一种饥饿、劳累的“苦难”走向另一种甜蜜的 “苦难”。在前30年,人们食不果腹,每日辛劳,而如今本是温饱有余,安享晚年的幸福时光,却一面遭受着苦日子留下的伤痛,一面又面临着因肥胖、缺乏运动,以及不良的饮食习惯导致的慢性病痛。田野调查和已有的统计数据反映出,一些中老年村民面临着多种疾病的折磨。过度损耗类慢性病和过量摄取类慢性病在他们年老后一同出现,不仅增加了他们身体的苦痛和家庭的负担,也给治疗本身带来难题。 2.甜蜜的 “苦难” 如果问村民什么才算 “好日子”,“有吃有喝”大概就是这些经历过饥饿的人们的最为一般的回答。也就是说,吃依然是摆在第一的人们的基本需求,而 “喝”主要是喝酒。和吃得健康相比,人们更倾向于吃得饱、有味、有油 (以猪油为主),如果再喝上几碗自家酿的小米酒 (当地人尤为喜欢杨梅酒),在这些从穷苦生活过来的村民看来既表明了生活的美好,也象征着生活的富足。然而,这些看似甜蜜的生活实则潜伏着疾病的风险。也就是说,快速的收入增加和经济发展可能对人们,尤其是曾经穷苦的村民的饮食质量产生不利的影响。对他们来说,这不是对过去苦日子的补偿,反而增添了新的疾病风险。下文仅从有味 (咸或酸)、有酒两个方面来讨论村民的饮食和健康问题。 作为人们膳食中不可缺少的调味品,盐及其咸味可以刺激人们的味觉,增加口腔唾液的分泌,从而有利于提高我们的食欲和食物的消化率。从身体所需看,盐也是我们体液的重要成分,它能维持人体渗透压和酸碱平衡的作用。所以从事体力劳动、高温作业的人们,因为出汗较多,经常需要补充盐才能维持身体的所需。像其他大多数从事农业生产的农民一样,上寨村民偏爱咸 (酸)食,以腌肉、腌鱼最为出名 (这两道菜现在依然是家庭的日常菜肴,也是待客的必备)。村民们向笔者介绍,越是多年的腌肉、腌鱼,口味越好。村民们喜欢生吃腌肉、腌鱼,觉得爽口、够味。腌是人们保存食物的一种传统方法。它是将新鲜的肉、鱼、蔬菜等洗净,然后上盐揉搓,以使得食物各个部分充分吸收盐,然后储藏在专门的容器里,密封保存。由于盐具有防腐的作用,用厚盐腌制的食物,往往可以保存一年半载,甚至几年时间。 在过去繁重的体力劳动时期,过咸的食物并没有成为身体的负担。然而,当农业生产日趋机械化、便利化,人们的体力劳动越来越少,闲暇时间增多,流汗的时候越来越少时,过咸的食物明显超过了身体所需,成为某些疾病的风险来源。世界卫生组织推荐的成人每日盐摄入量为 5克。《中国居民营养与慢性病状况报告》 (2015)显示,中国人每日烹饪用盐2002年为12克,2012年为10.5克 (鉴于上述的原因,农村居民的盐摄入量可能更高),远远高于世界卫生组织建议的摄入量。盐的主要成分是钠,它为我们身体所必需,然而,钠 (以及相关的亚硝酸钠)摄入量过高会引起一系列慢性疾病 (如高血压、脑血管病、癌症等),而减少钠摄入量可以降低血压以及与此相关的慢性病的风险。即便有医学和健康的警示,然而让人们放弃对腌菜以及对咸 (酸)味的偏好,着实困难。一些患病的村民,即使医生建议他们改变饮食习惯,以清淡为主,仍然难以做到。一位患有严重脑血栓的54岁的村民说: 我喜欢咸的,我们家的菜都有味。要是我去哪一家吃饭,别人烧的肉淡了,我尝了一口,剩下的也吃不下去的。医生也告诉我要我吃清淡的,但这个改不了。 列维-斯特劳斯指出,在 “吃起来好”之前首先必须 “想到它好”。这也就是说,“好的食物”并不是由食物的营养决定的,它主要来自于个人的偏好或者说口味。当然,口味的形成与地方的自然资源、生计模式和家庭环境等密切相关。然而,口味一旦定型,就成为我们的身体习性和倾向,甚至成为人们精神气质的一部分, 难以改变。这就解释了虽然我们现在保存食物的方法更为多样、新鲜食物的获得更为便捷,尤其是家庭冰箱在村庄基本普及的情况下,人们仍然习惯腌制食物,倾向于够 (咸)味食物的原因。 侗族人喜酒,尤其是用新鲜杨梅加冰糖泡酒 (杨梅酒)。酒的原料是粮食,常以籼米、玉米、糯米、红薯酿造。在粮食稀缺的困难年代,喝酒也仅限于逢年过节、待人接客、婚丧嫁娶的重要日子。而如今,几乎每家每年都会少则酿造几十斤粮食,多则几百斤粮食的米酒 (以籼米酒为主,酒精度25度左右)。大碗大口喝着自家酿的米酒,大概已经成为侗族人一日三餐的重要部分。由于酒精度数比较低,妇女往往也参与到把酒言欢的场合中。少量的饮酒被认为具有消除压力、促进血液循环等诸多功能。然而,频繁地过度饮酒与酒精依赖、肝脏损伤、癌症、高血压、糖尿病、脑血管病等疾病存在重要关联,这也是医生建议诸多慢性病患者戒酒或者少量饮酒的原因。粟爷爷76岁,三年前被检查出脑血栓,当时已经嘴歪眼斜,行动不便,甚至吃饭都需要别人协助,现在依然吐字不清,很吃力地向笔者诉说: 我以前是酒王,非常爱喝酒也非常能喝酒。年轻时想酒喝,没得喝。后来条件好了,我一天三喝,每次三碗 (估计半斤以上)。但是自从得了病以后就再也不喝酒了,想到那个病现在已经不习惯了,不想喝了。现在会用营养快线和雪碧代替。以前抽烟喝酒没什么。喝完酒,出出汗,很快就挥发了。现在没什么事做,可能就对身体不好了,还是戒掉得好。 虽然一些村民也尝试调整自己的生活方式,比如 得“了病以后就再也不喝酒了”、“现在只是不吃糖了”,但他们依然有所保留,比如食量依然很大,偏爱咸食、不能戒烟④等。其实,慢性病的控制不仅在于后期的治疗和调整生活方式,更为关键的在于早期的预防。而笔者对普通村民的调查发现,人们少有预防慢性病的健康理念,他们只是在生病以后,才作出稍微的调整。那些需要调整的生活方式,可能正是人们的最爱。这种最爱,来自于身体的习性,也出自于他们对美好生活的向往。对这些刚刚过上 “好日子”的村民来说,如果建议他们回到清淡饮食、戒烟戒酒、适当运动的生活模式中去,那等于说让他们再过一次 “苦日子”。这显示了医学对健康生活的倡导与人们对美好生活的认知之间的偏差,这种偏差增加了农村慢性病预防和控制的复杂性。 总结 20世纪初至新中国成立后的相当长时间内 ,中国农村居民饱受传染病和营养不良类疾病的威胁 ,这既与政局的不稳、经济发展水平低下相关 ,也与农村糟糕的公共卫生设置和个人卫生习惯密切相关。新中国成立后一系列预防和干预措施的落实 ,使得农村传染病的发病率在 20世纪 70年代末期下滑 ,至今保持在低流行水平。然而,自20世纪 80年代 ,尤其是 90年代后 ,以高血压、糖尿病、脑血管病为代表的慢性病在农村快速增加 ,成为困扰农村居民的主要健康问题。与之并存的 ,消化系统疾病 (肠胃疾病等)、运动系统疾病 (关节炎等 )和呼吸系统疾病 (慢性支气管炎等)和20世纪初期相比 ,并没有离人们远去 ,依然影响着中老年人的生活质量。 疾病在不同时代、不同地域的不均衡分布提醒我们 ,虽然遗传和基因是某些疾病的发病机理 ,但它的分布与一个国家或地区的社会文化情境相关。这要求我们在对疾病进行排序和分类时 ,不能囿于疾病的生物学理解 ,而必须将其放入生物 —社会文化的整体中加以检视。本文将疾病 ,尤其是慢性病置于社会环境与身体互动的背景之下 ,认为慢性病的发生归根到底是身体与社会文化的错位 ,而人们过往生命历程中的事件和行为导致了这种错位的发生。在生命历程视角下 ,本文将慢性病划分为过度损耗和过量摄取两大类型。前者主要是社会和生计的 “苦难 ”铭刻在身体之上 ,持续地给身体带来损耗 ,以关节炎、椎间盘疾病等为代表的慢性病是早年 “苦日子 ”在人们身体留下的印记。后者则是生计转型之后 ,物质资源的丰富和身体消耗的减少同时发生 ,“好日子 ”的快速到来使得长久遭受饥饿和劳累的身体难以适应,高血压、糖尿病等是这种不适的身体呈现。过量摄取类慢性病看似源自当前生活的 “甜蜜 ”,实则是甜蜜的陷阱 ,它反观了过去的生命历程。中国农村居民 ,尤其是中老年人 ,大多在他们的生命历程里经历过这两种状态 ,这导致了他们不仅深受过度损耗类慢性病的折磨 ,过量摄取类慢性病正快速成为他们健康的主要威胁。 相对于疾病的生物类型学 ,本文在疾病社会类型学基础上的分析框架 ,有利于展现疾病的发生与人们生命历程的关系。这种生命历程不仅包括已有文献所突出强调的早年的不幸 ,也包括当下的 “美好生活 ”。文中的案例展现出 ,当下美好的生活不仅不能抵消过去苦日子带来的疾病风险 ,甚至还造成了另一种疾病的负担。相对于社会学及公共卫生学科多采用量表来呈现健康和疾病的差异 ,侧重于健康的社会因素的发现 ,本文在此基础上致力于探索这些因素与疾病之间的中间环节和过程机制。通过患者及其家人的病痛叙述来呈现社会因素、生命历程和疾病之间的关联 ,让我们在定量的数字之外 ,触及了人们的主体性表达。 上述研究对农村的健康促进和公共卫生服务将提供如下的政策启示 :第一 ,慢性病的预防与控制不仅需要区分不同类型的慢性病 ,也需要明晰它的发生与社会制度、生计模式、身体习性、文化心态之间的关系。在此基础上 ,才有可能为疾病的预防和干预寻求到地方化的、适宜的健康促进策略。第二 ,当前农村的慢性病防治主要是将过量摄取类慢性病 (尤其是高血压、糖尿病 )纳入监控的范围 ,忽视了过度损耗类慢性病。这项研究提醒我们需要在深入调查农村疾病谱的基础上 ,厘清不同类型疾病的内在关联 ,整体性地对疾病进行预防和控制。第三 ,这项分析同时也指出 ,身体确实具有可塑性 ,然而 ,对身体的过度损耗或者身体的过量摄取 ,都可能超出了身体的可塑边界 ,疾病只不过是这种错位的身体表现。在农村经济发展和物质生活水平提高的现实背景下 ,要求我们不仅要注重农村的健康教育 ,也需要丰富农村的体育活动和娱乐文化 ,逐步转变人们的健康理念 ,将慢性病的预防作为农村健康促进的重心。 需要注意的是 ,疾病 (谱)的复杂性和中国农村的多样性不言而喻 ,这就预示着没有任何一个简化的模式可以解释所有农村疾病的格局。首先农村并非一个均值的概念 ,在《中国卫生统计年鉴》及《中国卫生服务调查》中已注意到不同地域农村的差异性 ,大致将其划分为东部地区、中部地区和西部地区的农村 ,或是按照经济发展水平高低排序的一类至四类农村。上文的分析框架并非适合所有具体的农村 ,仅为研究农村疾病谱的变迁提供一个可参考的路径。其次这个解释框架源于农村疾病谱的变迁数据及对疾病的重新分类 ,其目的并非要解释具体的疾病 ,而仅就疾病谱 (作为整体的疾病格局 )的变迁作出初步的探索 ,仍有许多重要的问题需要多学科的参与和研究。比如对不同类型农村的疾病谱的比较研究 ;进一步探求生物—社会文化错位的微观机制 ,为疾病的防治提供更明确的策略 ;人口学及其他变量下的患病率的统计分析 ;以及对农村居民摄取过量 (脂肪、盐、酒精等 )与摄取不足 (水果、蔬菜 )之间的关系研究。总之 ,农村疾病谱的研究为我们开辟了一个观察社会文化变迁与疾病格局的窗口 ,它需要不同学科的相互合作 ,共同为解开其中的逻辑和机制提供洞见 ,为中国农村的健康事业贡献学术力量。 〔责任编辑 :李凌静〕 来源:《中国社会科学》2019年第9期P92--P114返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】