| 我国中药饮片产业现状的分析与思考 | 您所在的位置:网站首页 › 中医流派传承发展面临的问题与思考 › 我国中药饮片产业现状的分析与思考 |

我国中药饮片产业现状的分析与思考

|

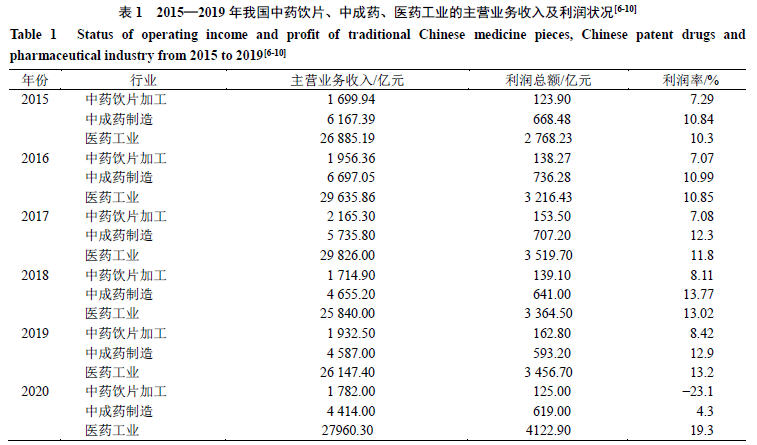

中药饮片行业发展发展势头良好,市场规模不断扩大。然而,疫情期间被看好的中药饮片,情形不佳。据国家工信部和国家统计局统计数据显示, 截至2019年底,我国中药饮片市场规模已达到1932.5 亿元。从表1 可知,2015—2019 年间,医药工业的主营业务收入总额在2017 年到达近3 万亿元,2018 年降至5 年内最低,2019 年略有增长;中成药 制造的主营业务收入总额在2016年达到峰值6 697.05亿元,之后持续下滑;而中药饮片的发展趋势与医药工业整体相似,但2018 年主营业务收入位居5 年内第四。在行业利润上看,从2015 年到2019 年,中药饮片加工、中成药制造和医药工业整体的利润分别总增长31.40% 、11.26% 和24.87% ,中药饮片的利润增长要明显高于中成药和医药工业整体。由于中药饮片附加值较低,产品利润率相对较低,五年利润率平均值为7.59% ,低于中成药和医药工业的12.16% 和11.83% ,但是利润率呈现上涨的趋势。2020 年新冠疫情爆发,中医药在治疗新 冠肺炎疫情中的作用受到前所未有的重视和关注,这也为中药饮片行业的发展带得前所未有的机遇。然而,疫情时期最被看好的中药饮片,2020后在医药工业子行业中业绩最差,全年营收1782亿元,下降8.6%,利润125亿元,大幅下降23.1%。

2.2 中药饮片存在的突出问题 虽然饮片合格率逐年上升,但相对于其他药品,中药材与中药饮片不合格率依然较高,突出问题在于中药饮片存在混伪代用、掺伪、染色、增重、含量测定不合格,有害物质残留等质量问题[11]。近期,通过文献检索、专题座谈、实地调研、问卷调查等方式,对中药饮片产业现状进行调研发现,中药饮片发展所面临的突出问题主要表现在以下几个方面。 2.2.1 生产环节一是生产企业小、散、多、低、全现象突出。根据国家药品监督管理局网站统计信息显示[12] ,截至2020 年8 月,GMP 认证中药饮片生产企业3125 家,产业集中度低,行业龙头企业康美药业市场份额也仅为2% ~3% 。现常用中药饮片500 ~600 个品种,无论企业大小都有生产。如按饮片品规计算,每家企业生产品规可达上千种。品规多,批产量小,很难做到全部按照GMP 要求组织生产和检验,为企业不按规定或非法生产提供了可能和生存环境。二是中药饮片传统炮制技术缺乏有效保护。中药饮片炮制技术是中国特有的、最具有自主知识产权价值的优势技术。但传统炮制费工费时、成本高,无竞争优势,使得很多重要的、临床有明显需求的传统炮制技艺面临失传,亟需挖掘和保护。如炆姜、土炒白术等冷背品种,工艺独特,临床有需求但需求量小、利润空间不大,企业干脆不予生产,导致临床急用时无药可用;九制大黄(十五制、二十四制)、九制黄精、仙半夏等,这些传统特色工艺复杂收益小,企业不愿投入,致使工艺传承无门。此外,还有一些按传统炮制工艺生产的中药饮片,或因难以符合国家标准检验项目要求,或因未被药品标准或炮制规范收载,使其在临床应用上功能主治、用法用量等方面缺乏依据。三是中药饮片质量标准体系还需进一步完善。按照《中国药典》通则,炮炙类的中药饮片大多需要加入辅料进行炮炙。但通则要求,不同药材、同一药材不同基原和等级加入相同量的辅料,这既没有科学合理的解释,也与传统中医药理论违背。如,按照酒炙通则,酒大黄(3个基原)、酒黄芩,均加入相同量的黄酒作为辅料。按照蜜炙通则,每100公斤加入炼蜜25 kg,但并未考虑不同炼蜜含水量的不同。如嫩蜜(含水量20%以上)、中蜜(含水量10%~13%)、老蜜(含水量4%以下),不同炼蜜加入后增重肯定不同,但含量测定标准相同。此外,此外,现行标准中,检测成分与疗效成分无关,不能完全反映中药饮片的实际质量。如甘草(饮片)含甘草苷不得少于0.45%、甘草酸1.8%,炙甘草含甘草苷不得少于0.5%、甘草酸1.0%。 2.2.2 流通环节一是缺少规模化中药饮片经营企业。当前,我国实行中药饮片的定点直接采购模式,未实行省级药品集中采购。中药饮片约80% 以医疗机构为直接销售主体,仅少部分通过经营企业进入医疗机构。医疗机构采购时虽也公开招标,但招标采购选择的是进货单位,一般是选一家或几家生产企业配送其需求所有的品种,而不是在采购时按具体品种招标。中药饮片并没有真正纳入到药品流通体系由经营公司集中配送,致使中药饮片生产企业既是生产者又是经营者,又因不能采购其他生产企业饮片而只能自行生产各类品种,以满足使用单位的需求供医疗机构使用,致使中药饮片生产企业“小而全”的局面短时期内难以改善。二是未建立中药饮片流通全过程质量追溯体系。中药饮片质量追溯全过程应包括药材种植养殖、采收、产地初加工、饮片生产、物流及市场销售等多个环节。当前,我国的中药材质量可追溯体系的建立仍处于研究和起步阶段,还没有相对规范的规章制度予以追溯体系建设的指导。中药材规模化种植不多,多依靠农民散户种植,种植来源信息不准确,追溯过程长,环节多,缺乏有效管理,不容易判定责任主体,难以溯源。 2.2.3使用环节一是对于取消医疗机构饮片加成尚无有效的应对措施。《关于促进中医药传承创新发展的意见》[13] 已明确提出,研究取消中药饮片加成相关工作。中药饮片储存、调剂过程中,容易因破碎、磨蚀、挥发、析出等造成减重,不少常用饮片耗损率超过30% ;调配需逐味抓取、称量,先煎、后下等需特殊处理的药物还要单独包装。若中药饮片没有加成。中医院为了生存,是否会抛弃中药饮片转而大量使用西药和中成药,出现“中医西化”问题,值得考虑。二是医疗机构临方炮制管理还要进一步规范。中药饮片生产企业需按GMP 要求组织生产,但又允许医疗机构等进行临方炮制,实行与中药生产企业一致的准入制度。2007 年发布的《医院中药饮片管理规范》[14] ,适用范围仅含各级各类医院,而且其中关于炮制的规定非常粗线条,操作性不强。如要求“医院进行临方炮制,应当具备与之相适应的条件和设施…… ”,但“与之相适应的条件和设施”并未明确。 2.2.4日常监管一是中药材产地初加工管理薄弱。中药材产地初加工历史悠久,现实却是中药材产业链条中最薄弱的环节,其质量直接影响中药饮片优劣。药典明确了64 种药材允许产地切制等加工,并对药材一般产地加工做出了规定,但缺乏加工技术具体指标规定。例如,《中国药典》2020 年版的厚朴项下规定,干皮置沸水中微煮后,堆置阴湿处,“发汗”至内表面变紫褐色或棕褐色时,蒸软、取出,卷成筒状,干燥。其中,“微煮、阴湿、发汗、蒸软”等无具体技术指标要求。《中药材生产质量管理规范》[15] 虽对产地初加工处理过程进行了规定,但没有明确产地初加工的主体及其质量责任人等,亦没有明确产地初加工性质及法律效能,原药材经初加工后的药品属性不能得到体现,部分品种可能以农产品、食品、药材等多种形式进行交易,属于监管难点。二是中药饮片审批管理一直未得到有效实施。《药品管理法》[16] 规定,中药饮片实施审批管理,但是一直未得到真正意义上的实施。有的饮片虽然有批准文号,但在实际管理中起不到限制其他企业生产的作用。部分以配方为主要用途的品种标准纳入中成药进行管理,而大部分省份又在《中药饮片炮制规范》中加以收载,且检验项目要求高于中成药标准,造成有“国药准字”批准文号的企业执行低标准,无批准文号的执行高标准的“倒挂”现象。如建曲、半夏曲、六神曲等。目前,企业生产饮片品种范围只是按照净制、切制、炮制以及毒性药材等炮制事项进行类别限制,处于粗放管理状态。三是缺乏有效激励机制鼓励企业提升饮片质量。目前我国对中药饮片市场主要以行政监管为主,对中药饮片生产、流通和使用等环节进行定期和不定期的监督抽检、飞行检查、“专项整治”“专项检查”等,实行“运动式”执法。一旦出现中药饮片质量或安全问题,多以罚代管,难以形成长效监管效能。由于缺乏良性竞争激励机制,中药饮片生产企业只是传统监管模式的被动承受者,在满足最低质量要求下以低价占领市场,为降低成本而影响饮片质量提升。当前,中药饮片是药品行业研究投入最少领域,其技术研究基本上处于停滞状态。 2.2.5 法律责任当前,对中药饮片相关违规违法行为处罚措施尚不明确。《药品管理法》第一百十七条关于对劣药的处罚中,针对中药饮片做了如下特殊规定:生产、销售的中药饮片不符合药品标准,尚不影响安全性、有效性的,责令限期改正,给予警告;可以处10 万元以上50 万元以下的罚款。这 里的“尚不影响安全性、有效性”有待进一步明确界定。染色、增重、熏硫、黄曲霉素等超标可以列入安全性指标,鉴于我国中药种植实际情况,目前对农药残留、重金属安全性指标还有争议。中药质量标准定量成分多为指标性成分,非有效性成分,指标不合格不代表没有疗效,对有效性更加难以判定。 3对加强中药饮片管理的思考 3.1加强中药材种植管理,规范中药材产地初加工 中药材质量是中药质量的源头,关系到中药饮片、中成药及整个中药产业链的质量。应加快推进道地药材基地建设,坚持质量优先、注重品质、确保安全,以中医药与现代农业融合为重点,以提升道地药材供给能力,建设一批设施标准、管理规范、特色鲜明的道地药材生产基地。尽快颁布修订后的《中药材生产质量管理规范》,制定种子种苗标准和良种繁育技术规范,制定种植(养殖)规范等,制定采收规范等。从源头进行管控,加强原药材的质量管理,切实提高中药材质量。制定产地初加工法律法规,明确产地初加工主体、加工规范及监督主体。积极发展中药材产区经济,鼓励中药企业向中药材产地延伸产业链,推动产地初加工和炮制一体化的形成,降低加工成本,提高药材质量。突出区域特色,推进中药材产地初加工标准化、规模化、集约化,打造品牌中药材。 3.2 加强中药饮片生产管理,规范中药饮片的流通和使用 尽快研究落实《药品管理法》对中药饮片实施审批管理制度,可考虑对毒麻、濒危、贵细、发酵、大宗类等饮片品种,分期分批逐步纳入审批管理。修订完善GMP 中药饮片附录,严格核定中药饮片企业炮制范围,严格中药饮片生产企业准入标准。改变目前中药饮片生产企业“小而全”的生产状态,鼓励企业依据自己的能力生产具有资源优势或工艺技术优势的品种,推动中药饮片生产企业规范化、专业化、规模化、集约化生产,打造品牌中药饮片。将中药饮片纳入统一药品招标采购平台,或者首先将审批管理的中药饮片、取得保护的中药饮片纳入 统一的药品招标采购平台,促进生产企业供应饮片上“平台”,医疗机构采购饮片上“平台”,实现中药饮片供应采购的“两票制”,集中供应满足医院多品种需求。针对即将取消的中药饮片加成政策,研究制定相应的应对措施。鼓励医疗机构使用中药饮片,如允许医疗机构收取一定的管理费或者服务费,用以抵消中药饮片进入医疗机构的养护管理、损耗及调剂产生的费用。进一步明确医疗机构临方炮制必须遵守《药品生产质量管理规范》,对于符合要求的临方炮制饮片允许医疗机构收取一定的加工费。 3.3加强和完善中药饮片法规标准体系,创新中药饮片监管理念 根据中药的特殊性制定专门的监督管理办法,落实中药材种植、采收、产地初加工、中药饮片生产各主体责任,捋清各生产环节监督管理部门职责,明确原药材、中药材、中药饮片边界和监管事权划分。完善中药饮片包装管理和质量标准体系,增强中药饮片的科学性和适用性。在国家层面制定中药饮片的炮制规范,进一步规范地方炮制要求及其效力边界,鼓励中药饮片传统炮制技术传承。加强对民族药饮片基础研究和管理,完善中药品种保护制度,适时将中药饮片纳入保护。进一步强化中药饮片生产销售的法律责任,明确对违法行为的处置措施,将专项整治的打击力度落实到常规性监管中。药品监管部门要转变监管理念,将监管模式由行政型监管逐渐向服务型监管转变。即在中药饮片监管过程中,要着重考虑如何为建立和维护良好的中药饮片市场秩序,为中药饮片企业等市场主体提供完善的服务,进而发挥消费者参与中药饮片监管的能动性和市场主体自身在维护中药饮片安全中的主动性。同时,建立激励机制鼓励中药饮片企业提高中药饮片质量,促进产业健康发展。 2021 新年伊始,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,中药产业迎来新的发展机遇。中药饮片产业要努力解决制约中药饮片产业高质量发展的一些关键性问题,实现产业从快速扩张向高质量发展转型,为建设健康中国发挥更好的作用。 利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突 参考文献(略) 来 源:李美英,李先元. 我国中药饮片产业现状的分析与思考 [J]. 中草药, 2022, 53(2): 635-640 .返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】