| 试读 | 您所在的位置:网站首页 › 世说新语上中下卷分别讲了什么 › 试读 |

试读

|

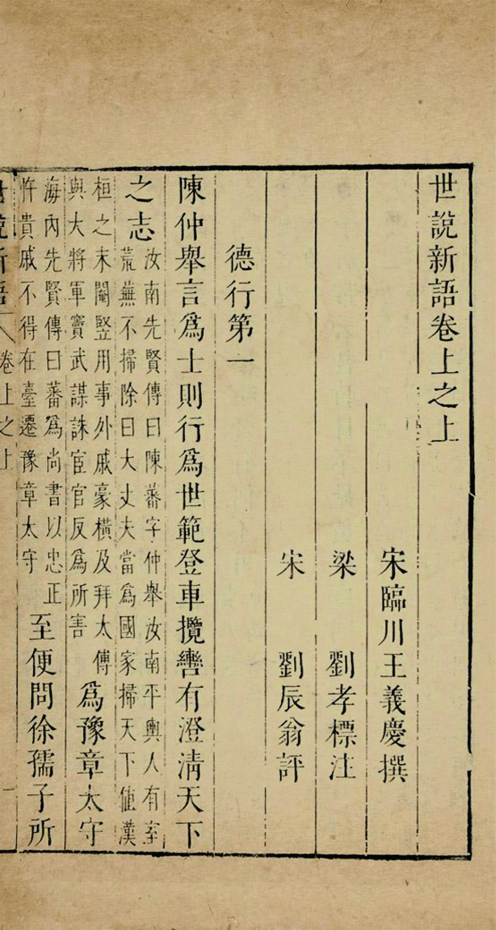

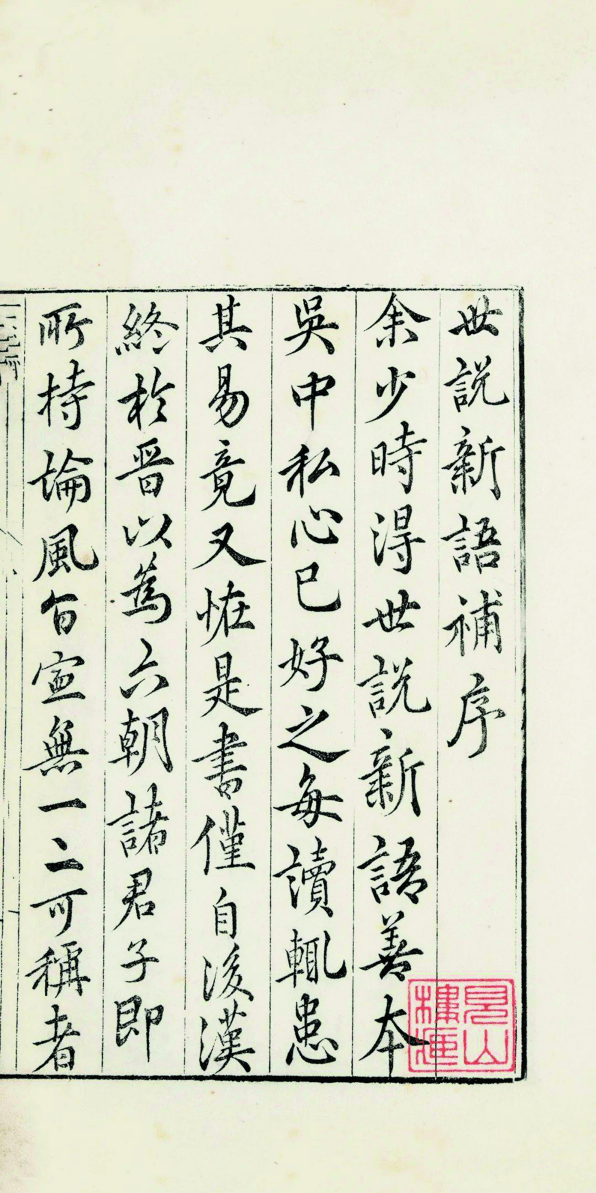

《世说新语》明嘉靖刻本 大概正是这个缘故,古代许多一流的文人学者都酷嗜《世说新语》。比如,在唐代大诗人李白、杜甫和宋代大文豪苏轼的诗文中,随处可见《世说新语》的人物和典故。苏轼的好朋友黄庭坚生平有两本书寸步不离,一本是《庄子》,另一本就是《世说新语》。对于这些大文人来说,吟诗作赋讲究用典,所谓“无一字无来历”,而名典纷纭、掌故腾涌的《世说新语》,自然就成了他们的“百宝囊”和“诗料库”。 明代文学家胡应麟也是《世说新语》的“发烧友”。他说:“刘义庆《世说》一书,诚古今绝唱,所谓三叹有遗音者。”(《少室山房集·杂柬次公》)又说:“读其语言,晋人面目气韵,恍忽生动,而简约玄澹,真致不穷,古今绝唱也。”(《少室山房笔丛·九流绪论下》)胡应麟两次强调此书乃“古今绝唱”,比之高似孙的“极为精绝”,显然更进一步——他是把《世说新语》放在更广远的时空维度上来加以研判,虽然不免夸张,但其中的钦羡之情确是真实而强烈的。 类似的评价还有很多。如明人郑仲夔《清言·凡例》中也有“临川王《世说》极为绝唱”的赞誉。王思任在论及《世说新语》的叙事、写人艺术时也说:“刘义庆撰《世说新语》,专罗晋事,而映带汉魏间十数人……每奏一语,几欲起王、谢、桓、刘诸人之骨,一一呵活眼前,而毫无追憾者。……本一俗语,经之即文;本一浅语,经之即蓄;本一嫩语,经之即辣。盖其牙室利灵,笔颠老秀,得晋人之意于言前,而因得晋人之言于舌外。”(《世说新语序》)这段话,一方面誉其写人之妙,一方面叹其语言之巧,不是受到过《世说新语》长期沾溉滋润者怕是说不出来的。 清代文学评论家刘熙载在其名著《艺概》中说:“文章蹊径好尚,自《庄》《列》出而一变,佛书入中国又一变,《世说新语》成书又一变。此诸书,人鲜不读,读鲜不嗜,往往与之俱化。”这是把《世说新语》放在整个中国文学史尤其是文章写作好尚的演变史上加以考察,认为此书对于中国古代的文章风格有着“转移风气”的引领作用。从这个角度说,“古今绝唱”的美誉还真不是大而无当的吹捧,而是言之有据且有理的恰当评价。 2. “琐言第一” 这是就《世说新语》的文体性质及其成就作出的一个判断。中国古代的图书典籍,按照目录学的分类,可分为经、史、子、集四大部类,也即所谓“四部”。经部是指儒家经传和小学(指文字、音韵、训诂之学)方面的书,史部是指各种历史地理类的文献,子部是指诸子百家的著作,集部则是指古代文人的诗集、文集和词赋等著作,大约相当于现在的“文学”。而在古代的目录学著作中,《世说新语》一直被置于“子部小说家类”(所谓“说部”),说明在古人心目中,《世说新语》完全符合“街谈巷议”“道听途说”“丛残小语”“尺寸短书”的“小说”的文体特点。 当然,古代的“小说”概念和今天并不一样。“小说”一词最早见于《庄子·外物篇》:“饰小说以干县令,其于大达亦远矣。”这里的“干”(gān),意为求;“县”通悬,意为高;“县令”,也即高名。整句话是说,靠修饰琐屑的言辞以求得高名美誉,距离通达玄妙的大道,也就渐行渐远了。庄子所谓的“小说”,指的是“琐屑之言”“浅识小道”,并不是一个文体概念,但它对于后世影响很大,所以在古人的心目中,“小说”就是“琐言”,离“经术”和“大道”有着相当大的距离。 “小说家”与“诸子”的合流,大概是在西汉。刘歆在《七略·诸子略》中把诸子分为十家,即儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家,所谓“九流十家”,其中“小说家”的地位是最低的,故东汉史家班固在《汉书·艺文志》中说:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听涂(途)说者之所造也。”“稗官”即小官,后来就称野史小说为稗官。因为孔子说过“道听而涂说,德之弃也”(《论语·阳货》),班固话里的贬义还是不言而喻的。东汉学者桓谭在其所著《新论》中说:“若其小说家,合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞。”这说明,古人所谓“小说”,大概是以“丛杂”“短小”“可观”为其特点的,虽然不登大雅,但也有其价值,不可或缺。 后来,唐代史学家刘知幾在《史通·杂述》中将“偏记小说”分为十类,分别是:偏记、小录、逸事、琐言、郡书、家史、别传、杂记、地理书、都邑簿。而清人编撰的《四库全书》又在分类上作了调整,把小说分为杂事、异闻、琐语三类,而把另一部分著作归入子部杂家类。 现在我们知道了,根据古代的“小说”分类,《世说新语》应该属于“琐语”或“琐言”一类。就此而言,说《世说新语》是“琐言第一”,几乎可谓“说部第一”——这当然是“天花板”级别的评价。 还有一点要说明,《世说新语》这类笔记体小说,因为偏重记言,它的远源有两个:一个是语录体的子书,可以追溯到《论语》,有的学者干脆把《世说新语》称作“新论语”;另一个是记言类的史书,比如《尚书》和《国语》。而在《世说新语》诞生之前,西晋郭颁的《魏晋世语》以及旧题东晋葛洪所撰的《西京杂记》等书,可算是较早将子书和史书加以融合的先例。 大概从唐代开始,《世说新语》便成为一部文人争读的小说名著,征引、续仿、刊刻、评注、研究者络绎不绝。很多文人不仅爱读《世说新语》,还愿意充当“代言人”和“推销员”,掀起了一波又一波的“世说热”。比如明代文学家、“后七子”领袖王世贞就为《世说新语》作过续仿和增补,他不仅编了一部《世说新语补》,还在序言开头为此书大作“广告”:“余少时得《世说新语》善本吴中,私心已好之,每读辄患其易竟。”“每读辄患其易竟”,就是每次读《世说新语》都担心它篇幅太短,很快就读完了。不仅如此,在评价古今小说不同类型并予以排行时,王世贞还特别隆重地把《世说新语》排在“琐言第一”: 有以一言一事为记者,如刘知幾所称“琐言”,当以刘义庆《世说新语》第一。(《艺苑卮言》卷三) 王世贞的弟弟王世懋也是《世说新语》的“铁粉”,他说自己“幼而酷嗜此书,中年弥甚,恒着巾箱,铅椠数易,韦编欲绝”(《批点世说新语序》)。因为太喜欢,他就亲自评点校释,多次整理刊刻,甚至把《世说新语》的研究称作“世说学”。由于王氏两兄弟的提倡,明代成为《世说新语》刊刻、续仿和评点最盛的一个时代,文人雅士圈中,几乎是“言必称《世说》”,盛况可谓空前。

[明]王世贞《世说新语补序》 (明万历刻本) 还有必要指出的是,在中国小说的传播史上,《世说新语》创造和保持了两个重要的“纪录”: 一是“古书续仿之最”。由于《世说新语》是分门别类编撰的,便于模仿,故后世就有很多“续书”和“仿作”,几乎是中国古代小说史上续仿模拟最多的小说书,以至于形成了一种特殊的文体——“世说体”。 二是“小说评点之最”。《世说新语》还是中国小说史上最早被评点的小说,宋、元、明、清直到今天,对此书的评点可以说是代不乏人,版本甚夥,蔚为大观。要言之,《世说新语》乃是中国历史上被评点最多的小说,没有“之一”。 这两个纪录不仅“空前”,而且“绝后”——估计以后也很难被打破了。 不过尽管如此,我还是要说,《世说新语》其实是一部很难定性的书。单纯把它当作“小说家言”似乎是有点贬低了——如上所说,它不仅具有史书的特点,还有子书的成分。1930年代世界书局出版《诸子集成》共八册,收录了先秦至南北朝的重要子书凡二十八种,《世说新语》也赫然在列。这套丛书的卷首是这样评价《世说新语》的: 此书为古今唯一小说名著,唐以前小说,以此为代表。 这里的“古今唯一小说名著”,与胡应麟的“古今绝唱”、王世贞的“琐言第一”遥相呼应,足见《世说新语》在中国小说史上地位之隆,名价之高。

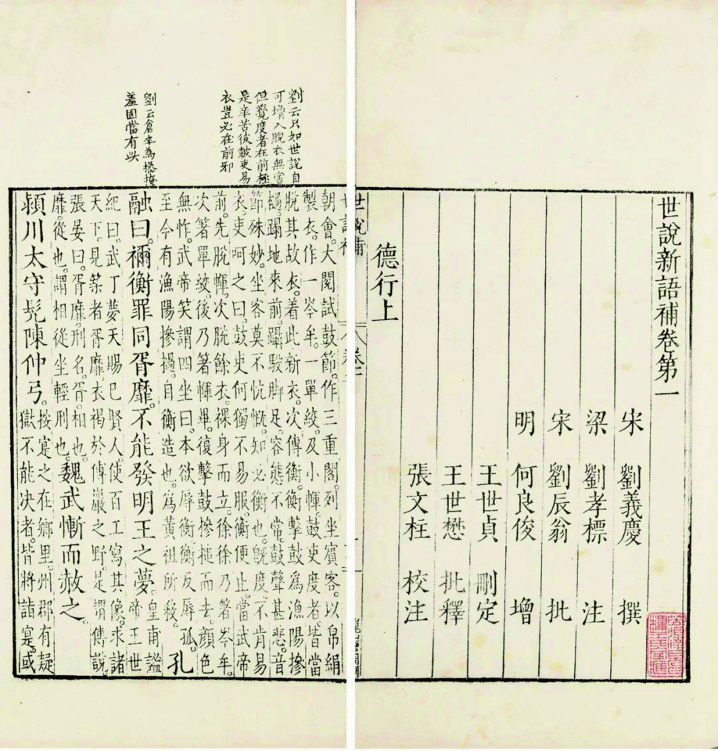

《世说新语》最早的评点——南宋刘辰翁批 1948年,著名学者李长之的《司马迁之人格与风格》一书出版,他把中国小说史分为五个时代:“一是小说之名未确立,大家认为小说是琐碎杂说的时代,这时代包括先秦到汉。二是志怪时代,就是汉魏六朝。三是传奇时代,从隋唐到宋。四是演义时代,从宋到明清。五是受欧洲小说影响时代,那就是现代。”他认为,“第二个时代中是以《神异记》《十洲记》那样的书开始,而最高峰却是《世说新语》”。这里的“最高峰”云云,不也是“琐言第一”的意思吗?

1949年的李长之先生 3. “名士教科书” 这个美誉是鲁迅提出来的。鲁迅是现代文学史上一位重量级的文学家,他的小说和杂文独树一帜,成就卓著。鲁迅也是一位优秀的学者,他最擅长的学术研究就是古小说。鲁迅之所以能成为一名优秀的小说家,与他对中国古代小说的喜爱和研究分不开。而在古代的小说书中,《世说新语》应该是最受鲁迅钟爱的一部。 不仅如此,在写于1923年前后的《中国小说史略》中,鲁迅还专为《世说新语》及同类型的小说书设了一章加以讨论,题为《〈世说新语〉与其前后》,其中有一段说: 记人间事者已甚古,列御寇、韩非皆有录载,惟其所以录载者,列在用以喻道,韩在储以论政。若为赏心而作,则实萌芽于魏而盛大于晋,虽不免追随俗尚,或供揣摩,然要为远实用而近娱乐矣。 鲁迅把这一类“记人间事”“为赏心而作”“远实用而近娱乐”的小说,称作“志人小说”,以与“志怪小说”相区别。而所谓“志人小说”,在此之前,已有邯郸淳《笑林》、裴启《语林》和郭澄之《郭子》多种问世,到了《世说新语》,可以说是集其大成了。 既然是“志人”,我们就要问一个问题:“志”的是什么“人”呢?至少在鲁迅看来,这里的“人”,绝不是一般人,而是最具魏晋时代特色的一类人——名士。鲁迅说《世说新语》“记言则玄远冷隽,记行则高简瑰奇”,所指的当然是名士的言行。这些“名士”也不是一般的“有名之士”,而是“清谈名士”或者说“玄谈名士”。在发表于1924年的《中国小说的历史的变迁》中,鲁迅表达了他对清议和清谈的理解: 这种清谈,本从汉之清议而来。汉末政治黑暗,一般名士议论政事,其初在社会上很有势力,后来遭执政者之嫉视,渐渐被害,如孔融、祢衡等都被曹操设法害死,所以到了晋代底名士,就不敢再议论政事,而一变为专谈玄理;清议而不谈政事,这就成了所谓清谈了。但这种清谈的名士,当时在社会上却仍旧很有势力,若不能玄谈的,好似不够名士底资格;而《世说》这部书,差不多就可以看做一部名士底教科书。 “名士教科书”的说法即由此而来。鲁迅末了又说:“要学这一种飘渺之谈,就非看《世说》不可。”关于何谓“清议”,何谓“清谈”,为什么说清谈是“飘渺之谈”,这些问题我在后文会讲到,这里姑且按下不表。 鲁迅对《世说新语》的偏爱还可以从他给人开的书单中看出来。1930年秋,鲁迅的朋友、著名作家许寿裳的长子许世瑛考取了清华大学国文系,作为长辈和启蒙老师,鲁迅给许世瑛开了一个书单,向他推荐了十二种可读的古书,其中就有《世说新语》。 甚至在鲁迅人生的最后阶段,缠绵病榻之际,他还要找《世说新语》的线装书来看。在写于1934年12月11日的《病后杂谈》一文中,鲁迅说: 我在叹气之后,就去寻线装书。一寻,寻到了久不见面的《世说新语》之类一大堆,躺着来看,轻飘飘的毫不费力了,魏晋人的豪放潇洒的风姿,也仿佛在眼前浮动。由此想到阮嗣宗的听到步兵厨善于酿酒,就求为步兵校尉;陶渊明的做了彭泽令,就教官田都种秫,以便做酒,因了太太的抗议,这才种了一点粳。这真是天趣盎然,决非现在的“站在云端里呐喊”者们所能望其项背。 你看,鲁迅简直把《世说新语》当作镇痛驱病的良药了。难怪我们从鲁迅身上时常会看到魏晋名士的影子,别的不说,他的遗嘱中有一条“赶快收殓,埋掉,拉倒”,就让人想起“竹林七贤”之一刘伶的“死便埋我”的豪言。鲁迅这名士“范儿”的养成,恐怕与他常读这部“名士教科书”不无关系吧。 4. “风流宝鉴” 前面已经说到,《世说新语》以记载名士言行为主,而这些名士的嘉言懿行又可以用一个词来形容,那就是——风流。 “风流”一词,最早大概出自《汉书·赵充国辛庆忌传赞》:“其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨,风流犹存耳。”同书《刑法志》也有“风流笃厚,禁罔疏阔”的说法。《后汉书·方术传论》说:“汉世之所谓名士者,其风流可知矣。”而“名士风流”和“风流名士”这两个成语,最早是在《世说新语》中相继出现(分别见于《品藻》第81条和《伤逝》第6条)。可见,“风流”绝不是个贬义词,最初也与男女无关,而是一个内涵丰富的“美词”。 当代哲学家冯友兰曾写过两篇与“风流”有关的文章,其中一篇说: 为了理解“风流”,我们就要转回到《世说新语》(简称《世说》)上。……魏晋的新道家和他们的佛教朋友,以“清谈”出名。清谈的艺术在于,将最精粹的思想,通常就是道家思想,用最精粹的语言,最简洁的词句,表达出来。所以它是很有讲究的,只能在智力水平相当高的朋友之间进行,被人认为是一种最精妙的智力活动。《世说》记载了许多这样的清谈,记载了许多著名的清谈家。这些记载,生动地描绘了三四世纪信奉“风流”思想的人物。所以自《世说》成书之后,它一直是研究“风流”的主要资料。(《“风流”和浪漫精神》) 而在另一篇写于1943年的《论风流》中,冯友兰开篇就说,“风流是一种所谓的人格美”,并直接把《世说新语》誉为“风流宝鉴”: 我们以下“论风流”所举的例,大都取自《世说新语》。这部书可以说是中国的风流宝鉴。……《世说新语》常说名士风流。我们可以说,风流是名士的主要表现。是名士,必风流。所谓“是真名士自风流”。 由此我们知道,“名士”这一身份,还可以加上两个标签:一是“清谈”,一是“风流”。不仅如此,冯友兰还进一步以“真假”论名士,并且说,“真名士”必须满足以下四个构成条件: 一是必有“玄心”:“玄心可以说是超越感。”“超越是超过自我。超过自我,则可以无我。真风流底人必须无我。无我则个人的祸福成败,以及死生,都不足以介其意。”二是必有“洞见”:“所谓洞见,就是不借推理,专凭直觉,而得来底对于真理底知识。”三是必有“妙赏”:“所谓妙赏就是对于美的深切底感觉。”四是必有“深情”:“真正风流底人,有情而无我,他的情与万物的情有一种共鸣。他对于万物,都有一种深厚底同情。”这“玄心”“洞见”“妙赏”“深情”四端,几乎可谓是“风流名士”的四大“要素”了。 冯友兰从“人格美”来论《世说新语》中的“名士风流”,也许是受到美学家宗白华的启发。早在1940年,宗白华就提出一个“世说新语时代”的概念,并用“人格美”和“艺术精神”来评价《世说新语》所展现的“魏晋风流”: 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。……《世说新语》一书记述得挺生动,能以简劲的笔墨画出它的精神面貌、若干人物的性格、时代的色彩和空气。文笔的简约玄澹尤能传神。……当时晋人的流风余韵犹未泯灭,所述的内容,至少在精神的传模方面,离真相不远……要研究中国人的美感和艺术精神的特性,《世说新语》一书里有不少重要的资料和启示,是不可忽略的。(《美学散步·论〈世说新语〉和晋人的美》) 这篇情理并茂的美文,刷新了读者对《世说新语》和魏晋风度的美学认知,很值得一看。 5. “枕中秘宝” 1954年12月27日,翻译家傅雷给他远在国外的儿子傅聪写信,信中有这么一段话: 你现在手头没有散文的书(指古文),《世说新语》大可一读。日本人几百年来都把它当做枕中秘宝。我常常缅怀两晋六朝的文采风流,认为是中国文化的一个高峰。 这里,傅雷说日本人把《世说新语》当作“枕中秘宝”,绝不是夸张之词。根据南京大学张伯伟教授整理的《日本世说新语注释集成》(全十五册)可知,随着王世贞《世说新语补》的传入,日本的确曾掀起过一波“世说热”,尤其在18至19世纪最为流行。当时刊刻的各种注释、评点、续仿版本就有数十种之多。据大江德卿的《世说订正序》,当时甚至有专门讲授《世说新语》的学者:“余及二三兄弟受《世说新语》于先生。先生尝曰:‘临川采摭晋之精英,作为此编,孝标注之,复为一《世说新语》。今读之,若溯千载之上,亲聆妙旨,面睹风韵,是以历代诸贤,莫不推尊爱玩者矣。’”足见《世说新语》在当时的日本受欢迎的程度。 1961年6月26日,傅雷又在家书中写道: 近来常翻阅《世说新语》(正在寻一部铅印而篇幅不太笨重的预备寄你),觉得那时的风流文采既有点儿近古希腊,也有点儿像文艺复兴时期的意大利,但那种高远、恬淡、素雅的意味仍然不同于西方文化史上的任何一个时期。人真是奇怪的动物,文明的时候会那么文明,谈玄说理会那么隽永,野蛮的时候又同野兽毫无分别,甚至更残酷。奇怪的是这两个极端就表现在同一批人同一时代的人身上。两晋六朝多少野心家,想夺天下、称孤道寡的人,坐下来清谈竟是深通老庄与佛教哲学的哲人! 不得不说,傅雷把《世说新语》所传递的两晋六朝的文采风流,当作“中国文化的一个高峰”,认为可以与古希腊文化以及文艺复兴相媲美,确实是一种非常高明的洞见。 1981年,美学家李泽厚的《美的历程》一纸风行,洛阳纸贵。在“魏晋风度”一章中,作者这么写道: 《世说新语》津津有味地论述着那么多的神情笑貌、传闻逸事,其中并不都是功臣名将们的赫赫战功或忠臣义士的烈烈操守,相反,更多的倒是手执拂麈,口吐玄言,扪虱而谈,辩才无碍。重点展示的是内在的智慧,高超的精神,脱俗的言行,漂亮的风貌;而所谓漂亮,就是以美如自然景物的外观,体现出人的内在智慧和品格。 在我有限的阅读和见闻中,一个堪称惊人的发现是,我所认识的几乎所有的学者、作家和诗人,无论是文、史、哲研究的哪个领域,抑或是从事小说、散文、诗歌(新旧体不论)写作的哪一个行当,但凡有一定成绩者,几乎都是《世说新语》的阅读者和爱好者。每当听到一个好玩的故事和好笑的“金句”时,常会听到有人说:“可入《世说新语》!” 当代学者钱谷融甚至有“一部《世说新语》,一册《陶渊明集》,一杯清茶,此生足矣”的名言。据说,钱先生晚年几乎将所有的藏书都散尽,却依然在身边留了一部《世说新语》。 “唯大英雄能本色,是真名士自风流。”这是明代洪应明所编《菜根谭》中的名句,现在看来,倒真可以作为《世说新语》的一句“广告语”。 那么,《世说新语》究竟是怎样产生的?为什么会受到古今读者的喜爱?书中记录了哪些脍炙人口的人和事?接下来,就让我们一起走进《世说新语》。

/ 推 荐 书 籍 /

《〈世说新语〉通识》 刘强著 中华书局2023年版

/ 推 荐 理 由 / 《世说新语》中的魏晋风度和名士风流常常令后人神往不已,人们也常常津津乐道于名士们的故事。这本关于《世说新语》的“通识”,不止讲这些趣味盎然流传千载的故事,更通过对《世说新语》一书来龙去脉的爬梳,讲作者编纂故事和设置门类的巧思;不止讲魏晋风度,更进一步揭示《世说新语》所隐含的魏晋时代精神和重大议题;不止讲名士风流,更描绘了一幅魏晋名士的全景图卷。从而引领读者真正进入《世说新语》的世界,构建阅读《世说新语》的知识骨架,亲身融入鲜活的魏晋文化,捕捉名士们早已逝去的流风遗韵。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】