| 《泉州宝藏》 中国泉州千年间的阿拉伯 | 您所在的位置:网站首页 › 一个阿拉伯人的在中国生活 › 《泉州宝藏》 中国泉州千年间的阿拉伯 |

《泉州宝藏》 中国泉州千年间的阿拉伯

|

事实上,刺桐或泉州人中有不少阿拉伯人的成分在里面,他们也是泉州的一部分。别忘了,当初“刺桐”(Zayton)的名号也是他们喊出来的,“母亲的城市:刺桐”(艾哈玛德碑上的记载)的印证也来自他们的碑刻。 —更早时— ┃ NO.1┃ 阿拉伯—波斯人与中国的接触,早在汉代张骞通西域甚至更早时便已经有了。伊斯兰教传入中国的时间则大概在八世纪初期以及之前的几十年内。 中阿之间的交流,除了张骞、英布“凿空”的陆上丝绸之路,还有海上丝绸之路。依据阿拉伯的史料,公元360年便有中国的商品出现在幼发拉底河附近的集市上,中国商船公元6世纪便有确切记载访问停泊在波斯湾。否则,伊斯兰教徒又如何会说要到中国学习?

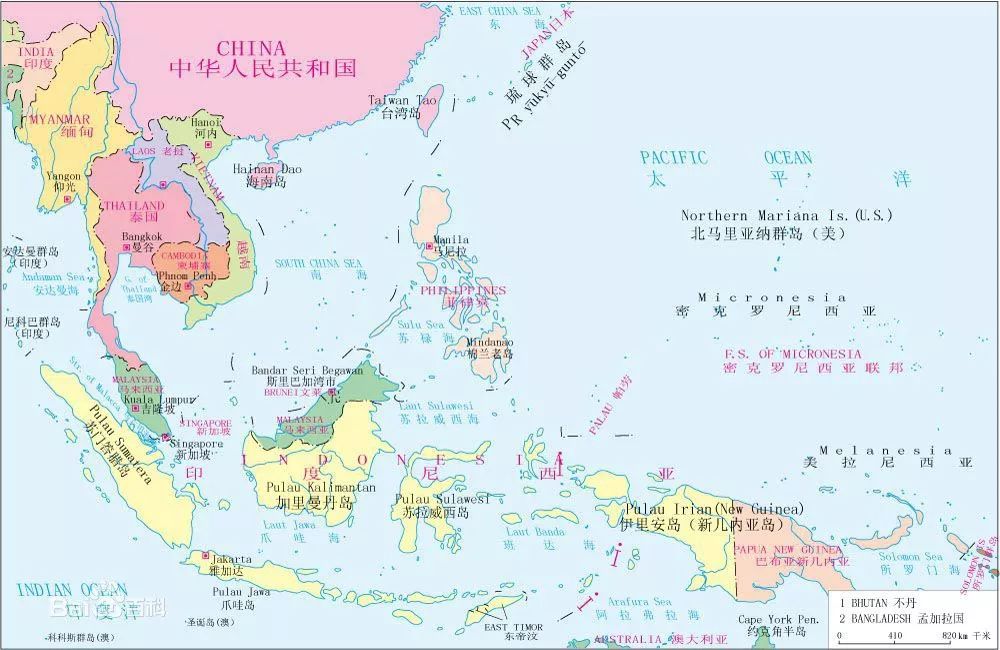

而泉州地处东南沿海,是东方文明与阿拉伯文明接触的重要海上阵地。在这种主流之外,因历史的幽默和超能力,也有一些阿拉伯—波斯人从陆路来到泉州。无论如何,这里的故事足以成为世界文明发展交流史中的一件不可或缺的趣谈。 总之,阿拉伯人、阿拉伯文化、伊斯兰教等进入或传入中国,是一个缓慢、渐进的过程。无论是人与人,还是文明与文明之间,都由试探开始,经过漫长的相处才能产生进一步的理解,以及更深层的接纳、学习与融合。 (重要时间点:伊斯兰教创教时间为公元610年。穆罕默德623年离世。公元633年开始整理《古兰经》,653年重新修订才有正式的官方定本。公元639年,创立伊斯兰历,622年为伊斯兰教历纪元。) —唐代— ┃ NO.2┃ 如果你是一个生活在唐朝的阿拉伯人,准确说是大食人、波斯人(后来大食帝国吞并了波斯)。你与你的伙伴们,在当时的地球上担任贸易中介,你们会从自己国家,以及印度、斯里兰卡、马来西亚等地采购商品,拿到中国贩卖。

这种商业的吸引力非常强。当时的长安以及中国的沿海各地,都有你们的身影。你们带着自己的阿拉伯或波斯妻子来到长安、广州、泉州、扬州等地。 官方允许你居住此地,有一个专业的称呼叫“住唐”,而你便是“蕃客”。这对你们来说,真是一件美事。担任贡使或商人,既能得到优厚的待遇,还能受到当地政府的热情接待。你们对政府表现出的好客热情也感到惊异,这可能也是此地的一种文化吧。 时间久了,长安的唐政府发现要为几千人的蕃客支付不少的费用,因为你们中的很多人在此一居住便是十几年乃至几十年,有点老赖了。长安政府最后决定送你们或海路或陆路各自回国,但你们基本都决定留下来,并在政府中担任一些职位,开始为这个社会做贡献。

比你们更早时,是唐肃宗批准了一批大食兵入籍中国。你们中娶汉人为妻所生的子女又因此被称为“土生蕃客”。再之后,你们中的一些后代人还参加中央组织的科举考试,在此地生活得不亦乐乎。 ┃ NO.3┃ 国家政策往往随事态变化而调整,唐朝对蕃客的政策也是。你们刚来时,人数还没那么多,不需有特别专门的政策,但一旦人数多起来,便有问题了。

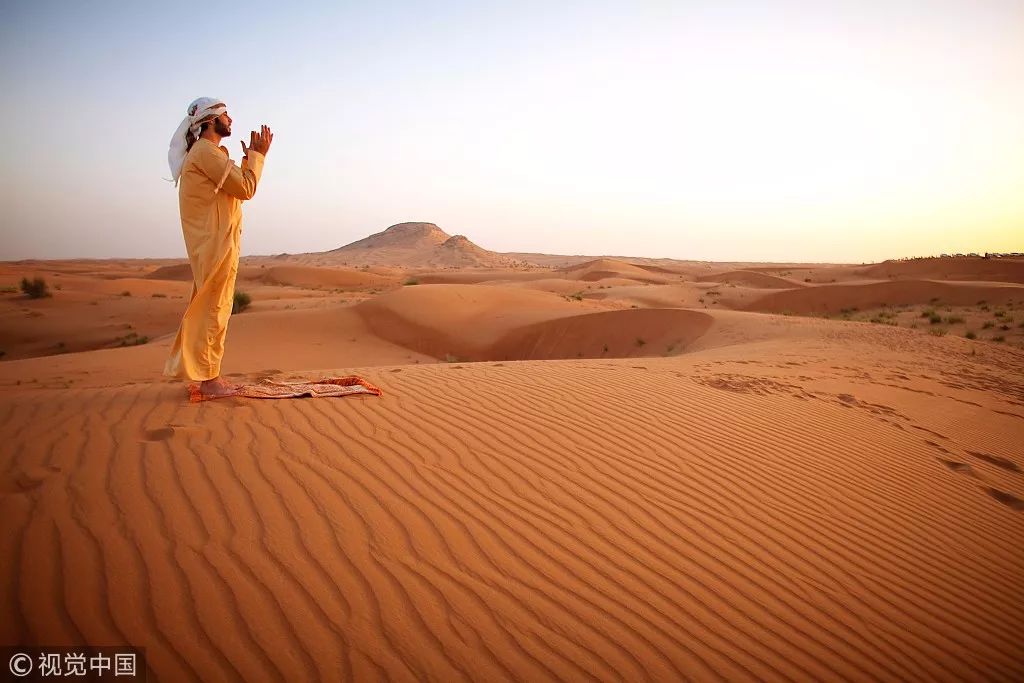

因为你们不吃猪肉,一天有五次礼拜,对建设清真寺的需求也越来越多,乃至对专门的墓地也有了需求。毕竟蕃汉习俗有差异,在一起生活有不便的地方。 于是,唐政府在你们聚集较多的地方专门设立了蕃坊。广州的蕃坊是最早的,泉州此时应该也建有蕃坊制度。蕃坊便是专门划一片区域,让大食、波斯人住在这一区域内,相当于穆斯林小区。 同时,蕃坊还设有蕃长。蕃长由你们共同推荐一德高望重之人,后由唐政府任命便合法了。蕃长的职责是管理日常事务,并督促联络入贡的事。同时,当你们同胞之间有矛盾了,蕃长(还有人称为长者或判官)依照《古兰经》、圣训和伊斯兰教习俗来处理断案,日常的宗教信仰中长老还带领大家进行礼拜等事务。这些都是官方授权的,“各依本俗法”行事。 唐政府对你们的尊重与礼遇是十分厚重的,相信你也经常在同乡面前夸耀这里的政府、文化与人民,他们可能因此愿意涉海或从陆路到大唐一看呢。

再后来,福建泉州、岭南、扬州等地对蕃商的税收有些重,这引起了你们的不满。之后,这事被当时任职的唐文宗知道了,他便命令节度使观察史经常督问相关的事情,为你们处理了税收的问题。 你们也深刻明白,到他国贸易,如果想使商业持久,大家要互相尊重才行。你们要尊重当地的风俗、法律,当地也要给你们以合适的尊敬与待遇,不能只是一味得盘剥、排挤。这些在唐代都算比较完满。 ┃ NO.4┃ 生活在唐朝,你还会发现唐朝人已经渐渐了解你们的习俗,他们称呼你们的宗教为大食法,即今天的伊斯兰教。

当然,你更会发现,唐朝人对你的信仰与习俗并不感到奇怪,因为他们在文化上十分自信,不相信或根本没想过自己会被另一种文化异化。这是一个大包融的时代,他们的政府实行“中国既安,四夷自服”的方针。可见,这里的人多么自信、自由。 站在今天回望过去,似乎依然能看到中国人保留着古人的不少思想与习性。那种自信的建立是怎样智慧的先人搭建起来的?观之,总能产生一种仰望苍穹的神秘感。 不过,你也不会在乎他人是否在意大食法的传播。你首先并不是传教士,而是一个带有贡使身份,实则受商业利益趋使的大食人或波斯人。因此,大食法进入中国并不是刻意的结果,而是你以及你的伙伴们在官方允许侨居中国时,意外随身带来的一种风俗。 正是这种开放、释然、无所求的宗教态度,你们中的一些人也会用中国的经典文化阐释伊斯兰教,为文明之间的交流淌开了道路。可见,你在唐代和那时的中国古人在对待伊斯兰文明时,都有着非常开明的态度。 ┃ NO.5┃ 想必,你或你的伙伴们一定有人到泉州进行商贸活动,那是一个正在兴起的城市,她由丰州渐渐转移到今天的泉州市区地带发展、建设。这里地处东南沿海、有天然良港,很便于开展海洋贸易。

那时候,应该有不少的波斯人、大食人来此经商贸易,他们带来了阿拉伯—伊斯兰的不少习俗。有一些波斯人在此地生活,带来了伊斯兰教中苏菲派的信仰,他们崇拜圣徒,即生时影响造福他者的人,去世后人们会到其墓地朝拜。他们认为,崇拜圣徒可以代替伊斯兰教义中到麦加朝拜的规定,而伊斯兰教原本是不允许崇拜偶像的。 在这些波斯人中,有影响力高、经常助人的长老生活其间,他们有可能是蕃长、宗教领袖等。他们去世之后,便被同侪葬在了泉州,他们在这里奉献了不少的热情。之后,人们便到他们的墓边祈祷礼拜。这种传统可能就是流传至今的泉州伊斯兰教圣墓。 (这种观点是学界的一种猜测,还有许多不同的观点。但无论哪种观点,我们可以大概确定唐代这里已经有伊斯兰教以及伊斯兰教徒。) 同时,这样的礼拜传统还有被后来明清留居泉州的后裔们所传承,他们也有围着祖先墓地转圈朝拜的习俗。

伊斯兰教文明那时候并没有刻意推广。许多波斯、大食人到泉州只是简单为了经商,他们带着自己的习俗在此生活,所留下的文明痕迹是自然轻巧而非沉重和具有强烈宗教感的。此外,其他伊斯兰教派的阿拉伯人应该也已经到达这座东南小城。 伊斯兰教的到来,以及对圣徒的崇拜都是自发的,应该没有遇到当地文明的阻力。总之,一切都才刚刚开始,泉州正在兴起,波斯、大食人正在进入,阿拉伯——伊斯兰文明也正在悄无声息的进入。 ┃ NO.6┃ 历史上许多起始的具有重大意义的时刻,并非都充满祥瑞或令人印象深刻的征兆,而是悄悄得在进行。 很多名不见经传的人物、事迹累积到一定程度后,才会有日后夺人耳目的重大历史时刻,比如波斯或大食人担任了重大官职,比如这里建设了墓地,比如清真寺不只一座。

这些却都需要几代人或几百年的积奠,文明、宗教在一个陌生的文明中彻底融入、生根,往往需要很长很长的时间。唐代的泉州为伊斯兰文明传播所担当的正是这样的角色。 你是一个生活在唐代的阿拉伯人,想必通过回想思考自己在此的所见所闻,会告诉我们以上的道理。此一时期发生在泉州的有关阿拉伯—伊斯兰文明的记载和实证并不多,照常理它应该与唐朝其他地方多少都会有些许相似的地方。 作者&编辑:段友鱼 —五代— ┃ NO.7┃ 五代十国时期,中原地区战乱不断,很多的住唐商贾向边疆和沿海迁移。陆上丝绸之路的中断,反而促进了海上丝绸之路的发展。此时,这些来自异域的阿拉伯、波斯人有了一个新的称呼:蛮裔商贾。他们蜕掉了之前的陌生、疏离感,几乎已经扎根于这片土地。

陈洪进 泉州与广州在这时,已是国际大都市。五代时,泉州的三代统治者王延彬、留从效与陈洪进,都积极发展对外贸易。王延彬担任泉州刺史三十年,因为航海贸易收获丰厚,以及船舶来往都比较安全,被人们称为“招宝侍郎”。 留从效统治时,从泉州出口大量的陶瓷铜铁到海外,又从海外进来不少的金贝等。到今天,我们还能在国外看到不少宋朝的瓷器藏品。此时,留从效还绕着泉州城种植了刺桐树,刺桐港这个标志性的名声便是由这里开始为世界所知。

刺桐花 有人说,唐代是伊斯兰教在中国的播种时期,五代则是发芽的时期。总之,当时东南沿海之所以能割据一方,有很大一部分也是依赖蛮裔商贾的财力。 —宋代— ┃ NO.8┃ 阿拉伯人在印度洋地区构建的“贸易之网”,为商贸以及不同文明的沟通创造了条件。宋朝时,泉州就像一个后进的小伙子,将自己打造得越来越帅气繁华,大有赶上及超越其他沿海城市的趋势。这从闽市舶的收入便可看出,它渐与广州齐平,甚至超越了两浙,最后也超过了广州。

泉州的崭露头角,并非无中生有。进入宋代,泉州的民间贸易非常兴盛,它延续了唐五代时的经济发展势头。同时,造船业进步与新航线开辟,更加速了泉州的发展。从泉州抵达东南亚一些地区变得更加近便,比之前登岸广州的航线节省了不少时间。

当宋官家得知泉州私商贸易在大量走私违禁物品时,继浙广设立市舶司之后,在元祐二年(1087年)也在此设立了市舶司,专门管理商贸之事。可见,一座城市的发展离不开它的历史基因、民间力量。当然,也需要一个有作为的政府。 ┃ NO.9┃ 我们暂且假设大食人阿里见证了阿拉伯—波斯人在宋代中国的生活。阿里印象最深的,是这里官家的作为。他在这里见证了很多政府的政策、倡议与律法。商人也是人,哪里的政府关心、在意、保护他们,他们便愿意到哪里去。

泉州曾有一位知州叫连南夫,为了鼓励、引导商贸,他向朝廷上表说:可以对那些招揽到一定贸易金额的人,特别给以加官进爵。比如,绍兴六年(1136年),大食蕃商蒲罗辛来泉州经商,市舶司从中抽解了三十万贯,官方便给予他承信郎的官职。阿里以及其他阿拉伯同乡对此很是羡慕,也增强了他们对泉州的好感。 再比如,整个大宋鼓励各级官员招徕蕃商,全国有些年份花在宴请外商上的费用便有不少。泉州等地由官家举办的类似宴请,就像是招商会,也像是友谊洽谈会,这样的活动增近了友谊、暖化了人心,也促使大家共同合力将商贸事业推向另一个高峰。

今天的祈风仪式,图片引自泉州网 另外,还有一种政府的活动,也使阿里等倍感温暖。那就是南宋时,泉州每年春秋两季在九日山举办的大型祁风仪式。官家为进行商贸的众多驾驭船舶出海的人们,祈祷顺风顺利、平平安安,希望出海与回港时都一切顺遂。 宋代的官家也会进行一些人道主义的援助。比如,有的蕃商遭遇海难失踪,官府会进行救援,并对商货进行登记,等待遇难家属认领。对个别因海难损失惨重的蕃商,还会给以免于抽解的照顾。官府甚至还对落魄无所依的蕃商给以相关的救济,并帮助他们修整商舶。 宋官家对各个蕃商可谓关怀备至。总之,这里营造了很好的营商氛围。众多阿拉伯蕃商沉浸在这种自由的氛围里,能将身心集中在贸易上,尽情做好自己的事。 ┃ NO.10┃ 在金钱等物质利益与个体的求生欲望之间,人往往会在公德的地方摇摆。泉州商贸的发达,也会滋生一些腐败的事情,严重时甚至会减少蕃商的到来。沿海的贸易对于维系宋朝的财政发挥着十分重要的作用,宋政府在反腐方面也会尽力维护公正。

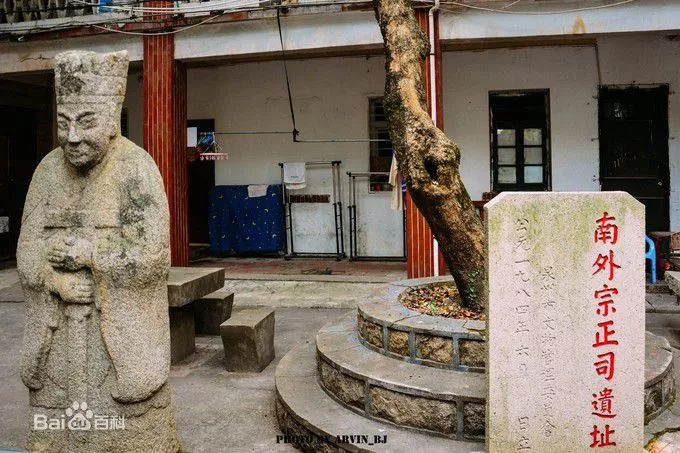

有些法规已深入人心,阿里也知道:官员不能盗取蕃商财物,否则按监守自盗罪论处。宋代官家还允许蕃商们“越诉,犯者计赃坐罪”。而范如圭(1102—1160年)任知州时,还处理了很棘手难以处理的案子,即南外宗子(泉州的皇家族裔)掠夺蕃商贸易海舶的事。 当然,阿里也知道,官府保护蕃商,不代表蕃商便有特权。宋初时,律法继承了《唐律疏议》,阿拉伯人可以依据自己的俗法处置相关的纠纷。但后来这条规矩越来越不适用,慢慢形成以下规范:一般徒刑以下还可以依据俗法论处,以上则由官府统一裁决。

比如,汪大猷(1120—1200年)任泉州知州时,蕃商与人争斗,犯“伤折罪”,便没有依据蕃商习俗以牛赎罪,而是统一按大宋律法。此外,蕃商也不是到达刺桐港后,便可以随意走动经商,如果要到外地进行商贸活动,还得获得当地市舶司的“公凭”,才能合法开展相关的业务。 ┃ NO.11┃ 在泉州,外国人聚居的地区叫蕃人巷。阿里平常穿梭在巷子里,走到陌生的地方,半天都找不到出口。很多巷子的布局非常曲折和无规律,这可能也说明了泉州民间的旺盛生命力,它不像政治中心等地区有着很多整整齐齐的街巷布局。

今天的泉州巷景 泉州蕃人大多集中在城南,“东起青龙聚宝、经一桥市,西至富美与风炉埕,北从横巷起,南抵聚宝街以南的宝海庵止”。这里靠近晋江,景色是极繁忙的,仓库、住所、私家花园、寺庙各安其所,世界上的各类人物也都汇聚于此。 依据官方规定,蕃客不准住在城市中。阿拉伯等人大概是围绕城区边界分布的,但时间久了,这种界限变得越来越模糊。同时,官家也会限制穆斯林商人大量购买房屋和土地,即“毋多市田宅”。

今天的泉州城南 阿拉伯人、印度人、欧洲人、非洲人同处同一片天地。阿里甚至在大街上经常看到德高望重的蕃长,穿着大宋的官服飘摇过市。那种打扮,阿里先是觉得有一点怪异,世上有几个阿拉伯人那样装扮呀;再之后是有趣,一个文化体的人披上了另一个文化体的“衣服”。 最后呢,阿里既羡慕又敬仰,一个人名声显旺已属不易;在依靠自然力航海的时代,又在另一个国度获得殊荣,那已不再仅仅是荣誉了。在大宋,蕃长的职位是不可世袭的,担任此职得看一个人的威望。 作者&编辑:段友鱼返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】